Полная версия:

Никита Хрущев. Вождь вне системы

Но, кроме прадедушки, на меня никто внимания не обращал. Он спрашивал меня о книгах, которые я читаю. Я тогда читала «Хижину дяди Тома», последний подарок папы. И мама мне потом рассказывала, что прадедушка что-то мне начал объяснять про расизм и эксплуатацию.

Я не понимала, но слушала. И все слушали, и я помню ощущение гордости, что он разговаривает со мной, когда другие только и делают, что пытаются разговаривать с ним. Мне уже тогда было ясно, что Хрущев – человек и Хрущев – историческая личность не одно и то же. Про историческую личность я понимала мало, но впечатление осталось. В то время Петрово-Дальнее было для нашей семьи (и всех – Сергея, Рады) воскресным домом. Мы приезжали каждые выходные, чтобы скрашивать его политическое одиночество. Из тех дней, проведенных на даче, я больше всего запомнила ощущение какой-то трагедии, черным облаком нависшей над прадедушкой.

Недавно, разбирая мамины бумаги и фотографии, я нашла свое письмо к прабабушке Нине. Она плохо себя чувствовала после смерти мужа, и я ей писала, что она должна беречь себя, что мне жалко прадедушку, что я без него скучаю и очень боюсь, что с ней тоже случится что-нибудь ужасное. К счастью, прабабушка прожила еще 13 лет, и за это время я успела ее еще лучше узнать и полюбить.

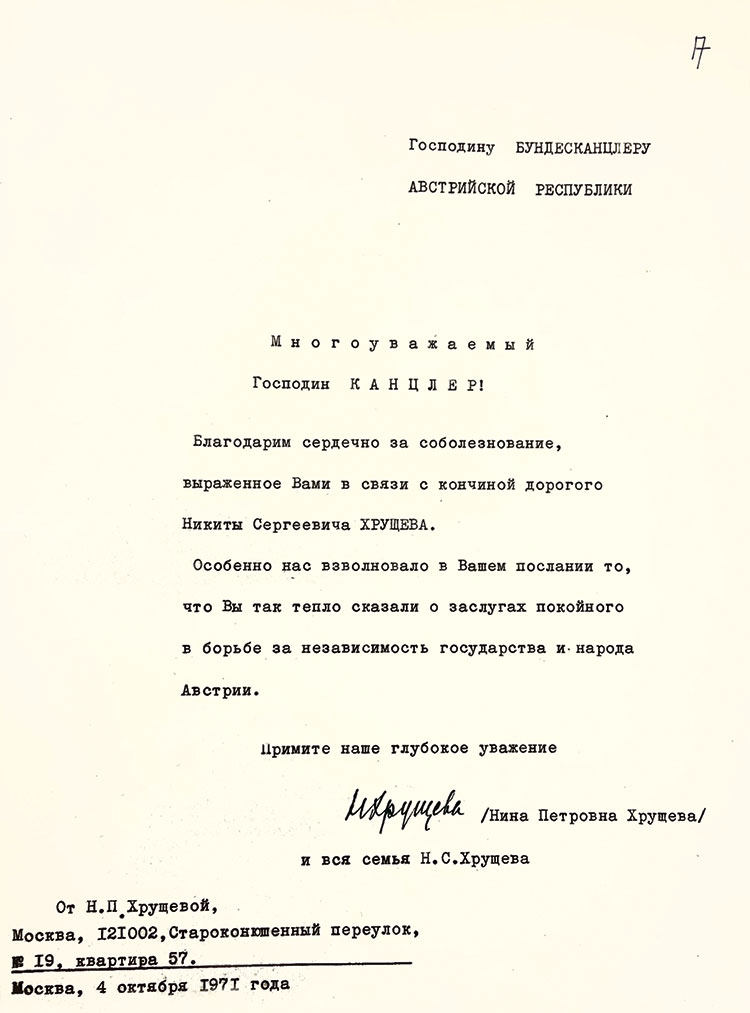

Она избирательно говорила о политике или критиковала брежневскую власть, но вспоминала, что, хотя соболезнования после смерти прадедушки сыпались изо всех уголков мира, немногим удавалось пробиться через кордоны КГБ. «Сергей ездил на почтамт, где хранились заказные письма из-за границы. Звонил куда-то, просил отдать. Но власти не хотели, чтобы мы „зазнавались“. Некоторые письма все же доходили, в основном от тех, с кем у Никиты Сергеевича были добрые отношения. Их неудобно было задерживать. Я должна была ответить, чтобы сделать вид, что смерть Хрущева – это не советская тайна. Например, пришло соболезнование от Бруно Крайского, милейшего канцлера Австрии. Он хорошо знал наши нравы, и письмо вручили мне лично из австрийского посольства в Москве. Туда же Сергей отвез мой ответ».

Ответ на соболезнования по поводу смерти мужа Н. П. Кухарчук (Хрущевой) канцлеру Австрии Бруно Крайскому

4 октября 1971

[Семейный архив автора]

Вспоминала она и про похороны. Ей, когда-то партийному пропагандисту, казалось странным, что не было официального митинга. «Не по-большевистски», – говорила она. Похоронные венки от партии и правительства тоже были скудными и формальными. Она с благодарностью отмечала Кадара, секретаря компартии Венгрии, который «по-человечески прислал венок». До похорон и после он каждый год на прадедушкин день рождения присылал коробку венгерского вина «Бычья кровь» и ящик очень красивых, как будто муляжных, ярко-красных яблок. А на новый 1972 год в подарок доставили огромную фигуру девушки из шоколада. Прабабушка на кухне большим ножом распиливала ее на много частей – на всю семью, а мне было эту прекрасную статуэтку очень жалко. Никита Сергеевич на пенсии часто говорил: «Из друзей у меня остался только Кадар».

Впервые за многие годы вспомнил бывшего друга и Анастас Микоян. Его траурный венок – личный – принесли уже к концу. Время было не сталинское, и Микоян, член Политбюро на пенсии, через многое прошел, чтобы продолжать бояться, но все же на похороны старого соратника не пришел. Сергей сказал своему другу Серго, его сыну, еще в субботу, а Серго передал помощнице по дому, которая, одновременно работая на КГБ, решила «не расстраивать» Микояна в выходные. Он узнал о смерти из заметки в «Правде» в понедельник утром и отправил венок.

Несколько автобусов для гостей отходили от кладбища на дачу в Петрово-Дальнее, где организовали поминки; никаких официальных фуршетов государство, естественно, не устроило. Мама рассказывала, что прабабушка была как-то отстранена от всего, но вечер прошел хорошо: людей было много, не испугались. Не испугались навестить дома и старые прабабушкины подруги, жены маршалов, Мария Буденная и Раиса Малиновская. Все говорили добрые слова, вспоминали с любовью, «по-божески», как сказала няня Маша. Потом оказалось, что в будке охраны все слова и речи записывали на магнитофон и передавали в КГБ, правда, больше для проформы.

Был и Жутовский. Заговорили о памятнике, и он предложил Эрнста Неизвестного. Мама была знакома с Неизвестным, но тогда еще не очень хорошо. Сергей его не знал совсем, но решили, что о памятнике должен договариваться он, сын.

Теперь говорят, что сам прадедушка завещал Неизвестному быть автором памятника. Скульптору об этом якобы сказал Сергей, а Нина Петровна подтвердила. Неправда. Прабабушка, наоборот, считала идею «бессмысленной» – и из-за авангардизма автора, и так как Хрущев его раньше ругал. Прадедушка к скульптору относился с уважением, а на пенсии переживал, что грубил интеллигенции во время творческих встреч, но любовью к авангарду так никогда и не проникся, не прониклась и прабабушка. У нас дома висит картина австрийского художника 1960 года «Хрущев в Вене». Лица в уходящей за пределы рамы толпе приветствующих не прорисованы, только контуры, отражающие любопытство и доброжелательность. Маме нравилась эта картина именно своей размытой композицией, и она попросила ее на память после прадедушкиной смерти. «Бери конечно, – сказала прабабушка, – только она не закончена».

Так что памятник авангардиста был в основном идеей Жутовского, который первый и предупредил Неизвестного о визите Сергея. Они приехали с Серго Микояном, хорошо знакомым со скульптором, и попросили об этом одолжении. Неизвестный спросил: «Почему я должен согласиться?» И сразу задиристо заявил, что никакой цензуры он не потерпит «ни от кого». Сергей ответил, что безусловно и что только он «может передать переменчивый характер отца».

Памятник делался долго, почти год, но потом его еще долго не хотели ставить.

Сначала правительство выделило две тысячи рублей на простое надгробие. Они отказались официально утвердить статую, которая полагалась бы руководителю партии. Хотя, когда Неизвестный уже начал работу, председатель Совета министров Алексей Косыгин лично одобрил проект. По его же распоряжению сумму увеличили до пяти тысяч. Но когда памятник был готов – его планировали установить в 1973 году – начальники разрешения все равно не давали.

Руководителям стало ясно, что со скульптурой они ошиблись. Не желая почтить бывшего премьера официально утвержденной посмертной статуей партаппаратчика, они получили настоящее произведение искусства. Памятник Неизвестного был не однотипной глыбой из камня, а метафорой человека, замурованного в смирительную рубашку сталинского социализма, ведь, по сути своей, Хрущев никогда не стал удобной частью этой системы, даже когда стремился под эту систему подстроиться.

Сам скульптор объяснял памятник так: «Хрущев был человеком-контрапунктом, он одновременно находился на пограничной полосе двух времен, вчерашнего и сегодняшнего. Граница проходила внутри его самого, внутри его сознания, и в этом он был инструментом истории. В моем надгробии идея его неравновесия, его амбивалентности». Золотая голова между черным гранитом и белым мрамором символизировала его судьбу – метание между реформатором и реакционером.

Рада первое время огорчалась, что голова такая блестящая, но скульптор ее утешил: бронза окислится и потемнеет. Она потемнела, и Рада радовалась, что «голова теперь человеческая, и хорошая улыбка осталась». Когда Эрнст предложил свой проект, она больше хотела «скромную могилу, обложенную дерном, как в Ясной Поляне у Толстого». Он удивился: Хрущеву и с дерном! «Ваш памятник очень обязывает», – ответила Рада. «А у вашего – еще больше претензий», – заметил скульптор.

Он даже сердечко сделал в каменном постаменте. «Туда нужно будет посадить красную розу, и сердце будет биться по-настоящему», – наставлял Неизвестный родных. Сначала розы сажали, но потом просто ставили в вазу цветы.

Тогда же не только золотая голова смущала представителей власти, но и то, что на могильной плите было написано просто «Хрущев». Словно бывший первый был таким же самодостаточным, как, скажем Ленин или Сталин, как будто одна его фамилия уже определяла целую эпоху. Неизвестному пришлось надпись исправить, чтобы на могиле стало все, как полагается: «Никита Сергеевич Хрущев» и даты. Иначе памятник не будет установлен, объяснили ему.

Кстати, Неизвестный деньги за работу не взял, во всяком случае не все. Когда после установки памятника в 1975 году они с Сергеем поехали это отмечать, скульптор приоткрыл окно машины и начал по одной выбрасывать 25-рублевые купюры в окно. Они медленно кружили по ветру и вились над машинами всю дорогу до Зубовской площади. «Мне кремлевских денег не надо», – восклицал он. «Вот прохожие-то радуются, – думал Сергей, но молчал. – Мастера культуры все-таки склонны к эксцентрике».

То же говорил и Лев Арцимович, известный ядерный физик. В 1973 году, когда судьба готового памятника висела на волоске, Арцимович попросил маму отвезти его в мастерскую Неизвестного. Они приехали, но Эрнст уже немного выпил и не хотел гостей: «Я человек творческий, а вас наверняка подослало КГБ. Они не дают мне свободно творить». Он знал, что Арцимович был Героем Социалистического Труда и председателем всяких советских комитетов по физике и науке, и решил, что ему нельзя доверять.

Мама стала Эрнста уговаривать: Арцимович когда-то прислал Хрущеву рукописное стихотворение Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны», как напоминание о том, что «папа сделал для страны, освободив ее от Сталина», он один из подписантов «Письма 25» против реабилитации Сталина в 1966 году. Когда Неизвестный наконец открыл дверь и снял простыню со скульптуры, Арцимович был потрясен. По его лицу медленно полились слезы, и он повторял: «Теперь я смогу спокойно умереть. Никита Сергеевич будет жить вечно». Лев Андреевич, которому тогда было всего 66 лет, умер через несколько месяцев после того визита.

В день прадедушкиной смерти офицеры КГБ пришли изымать его бумаги, опечатывать сейф и вообще следить за тем, чтобы никакие его записи не попали в самиздат. Магнитофонные пленки с мемуарами, которые прадедушка надиктовал, к тому времени забрали, но сейчас искали другие документы, которые могли, как они объяснили, «представлять историческую важность», – то есть хотели быть уверены, что никакие оценки руководства партии Хрущевым не останутся на свободе. Забрали даже пленки с прадедушкиной утренней зарядкой, что очень расстроило прабабушку. Они начинались с фразы инструктора: «Здравствуйте, Никита Сергеевич», – и тот потом должен был приседать и двигать руками под музыку. Потом их вернули, но не все.

Забрали и стихотворение Мандельштама, сказав, что письмо от важного физика, Героя Соцтруда, бывшему первому секретарю как раз такую «историческую важность» и представляет. Когда мама Арцимовичу это рассказала, он переживал: «Я им в КГБ никаких стихов не передавал». Потенциально это могло быть использовано против него, но Лев Андреевич не боялся. «Я уже старый, что они могут мне сделать?» – утешал он напуганную маму.

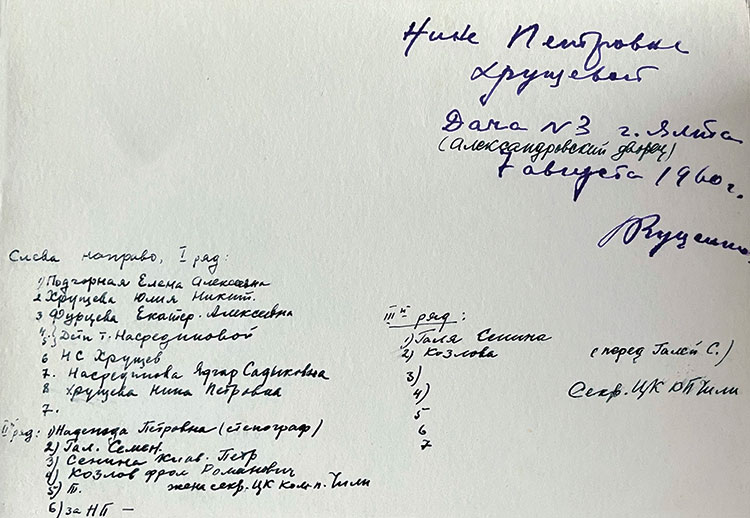

Ю. Н. Хрущева (Гонтарь), Е. А. Фурцева, Ф. Р. Козлов (во втором ряду), Н. С. Хрущев, Н. П. Кухарчук и другие (с подписью Н. П. Кухарчук)

Ялта, 7 августа 1960

[Семейный архив автора]

Тогда же мама решила пойти на прием к Екатерине Алексеевне Фурцевой, в то время министру культуры, с которой у нее были очень теплые отношения.

Мама тогда была, как и папа, журналистом в АПН, и после отставки прадедушки ее немедленно перестали печатать даже под фамилией мужа – Петрова. Она понимала, что может поставить Фурцеву в неудобное положение просьбами об опальном первом. У Екатерины Алексеевны, с тех пор как ее исключили из членов Президиума ЦК КПСС еще при Хрущеве, самой было не очень прочное положение наверху, но у мамы не было выхода.

Прабабушка очень горевала, что «не доживет до памятника», и жалела, что все-таки «связались с авангардистом». Маме Фурцева сказала: «Я бы рада помочь, но от меня мало что зависит. Пусть Нина Петровна позвонит Косыгину».

Прабабушка позвонила в приемную и представилась: «Товарищ Кухарчук». – «Здравствуйте, Нина Петровна, – любезно, ласково даже, ответил голос на другом конце, – соединяю». Косыгин спросил: «Как здоровье?» – «По паспорту», – ответила прабабушка, как она всегда отвечала на такой вопрос. «Да, не молодеем», – заметил предсовмина и действительно все устроил. Памятник установили к годовщине смерти прадедушки в 1975 году.

Опять шел дождь, и центром этого мероприятия стал Евтушенко. Он держал зонтик над прабабушкиной головой и говорил речи о «глотке свободы, данной великим Хрущевым». В этот раз нас на кладбище взяли, и я запомнила этот хмурый, холодный и грустный день именно выступлениями долговязого и позирующего поэта.

Мы были с ним соседями в Переделкино, поселке писателей, созданном в сталинские годы, чтобы во славу вождя и государства творили такие таланты, как Борис Пастернак, Корней Чуковский и Илья Эренбург. Позже к дачникам присоединились и другие знаменитости: Валентин Катаев, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский… Родители купили там дачу (не писательскую, такие тоже были) в середине 1960-х, после отставки прадедушки, и писатели, которые раньше хотели дружить с мамой из-за ее близости к Кремлю, теперь дружили из чувства диссидентства. В отличие от Брежнева, в Хрущеве они видели реформатора «оттепели» – его, любопытного, все интересовало, и когда он критиковал, то делал это лично, от своего лица, а не спускал решения вниз через чиновников. И Евтушенко, летом всегда в ярких шортах – розовых, голубых, иногда выходил из калитки своей дачи на улице Гоголя почитать маме новые стихи во время наших прогулок.

Но тут все неловко молчали, а он говорил, громко и много. Прабабушка, обычно вежливая, вышла из-под его зонтика и пошла к выходу. Все потянулись за ней.

Потом дома это обсуждали: «Женька всегда лезет в кадр. Может быть, в этот раз ему официально разрешили любить Хрущева? Иначе бы не говорил во всеуслышание о глотке свободы и памятнике как его артистическом выражении».

В любом случае, подышать этой свободой удалось недолго. Вскоре кладбище закрыли для посещения, и почти четверть века войти туда можно было только по пропускам. Слишком много внимания уделяли приходящие этой могиле в самом конце аллеи. Цветы приносили, фотографировались, и, когда приезжали западные лидеры, все хотели навестить.

Если бы Хрущева похоронили у Кремлевский стены, как предлагали некоторые бывшие соратники – Косыгин и Микоян, – не было бы паломничества к опальному. Подумаешь, еще один «член» рядом с Кремлем. Микоян считал, что государство достаточно изменилось и не нужно больше полностью стирать бывших руководителей. Косыгин, возможно, предвидел, что из партработника, которого сместили за чрезмерную неофициозность, теперь сами аппаратчики сделали еще большую жертву режима, чье имя будет упоминаться в одной строке с Андреем Сахаровым и Александром Солженицыным.

Историк и в будущем эмигрант Александр Некрич, которому удалось прорваться на похороны в компании других старых большевиков, писал: «Какая ирония судьбы! Никита Хрущев будет покоиться среди артистов, поэтов, академиков, словом, среди интеллигенции, интеллигентов, к которым он часто бывал несправедлив, но лишь одни они поминают его сегодня добрым словом. А Тот, другой, и после своей смерти будет находиться вместе со своими соратниками у стен Кремля»[4].

Хрущев, который рывками и толчками стремился сделать систему более открытой, после смерти оказался виновным в создании еще одного режимного объекта. Кладбище открыли для посещения уже в перестройку, и, когда Билл Клинтон приехал в Москву для встречи с Борисом Ельциным в 1996 году, он, несмотря на плотный график, сделал то, что считалось знаком поддержки демократии в России: попросил отвести его к могиле Хрущева. К Сталину у Кремлевской стены он не пошел.

Глава 1

Начало пути

Хотите знать, кто я? Я начал работать, как только начал ходить. До 15 лет я пас телят, овец, а затем пас скот помещика. Я работал на фабрике, владельцами которой были немцы, а потом на шахтах, принадлежащих французам. Я работал на химических заводах, принадлежащих бельгийцам, и теперь я премьер-министр великого Советского государства.

Н. С. Хрущев. Выступление в Голливуде в 1959 годуДеревенское детство. Учительница-атеистка. «Шахтерские университеты» Донбасса. Эсеры и большевики. Первая жена – первая трагедия. Убежденный комиссар. «Брак коммунизма» с Ниной Кухарчук. Крепкий хозяйственник и верный сталинец. Колебания согласно линии партии.

К концу жизни Хрущев далеко ушел от курского села Калиновка, в котором провел детство, и шахтерско-промышленной Юзовки, города своей юности. Но его бедняцкое начало и крестьянско-пролетарская биография определили всю его дальнейшую жизнь. Он непоколебимо верил в коммунистическую систему, которая способствовала его возвышению, и до конца не сомневался в ее справедливости.

Сельский парень, выросший в доиндустриальной деревне, жители которой еще вчера были собственностью помещиков, пережил индустриализацию, революции и войны и сумел сделать страну супердержавой, приведя ее в космическую эру. Для него вера, что рабочий рай может наступить в СССР уже через пару десятилетий, была не утопией, а, совсем по Ленину, «объективной реальностью, данной нам в ощущении».

Дом Хрущевых в Калиновке

1910-е

[Семейный архив автора]

Родители Хрущева были неимущими крестьянами из Курской губернии. В своих мемуарах он называет датой своего рождения 17 апреля 1894 года, но в свидетельстве Никиты Хрущева из Калиновки Дмитриевского района указано 3 апреля, то есть 16 апреля по современному календарю. Его мать, молодая крестьянка Ксения Ивановна Худякова, вышла замуж за Сергея Никаноровича Хрущева, сына старого армейского друга ее отца. Несмотря на дружбу, Никанор выгнал молодую пару из дому, отказавшись кормить «лишние рты». К тому времени у Сергея и Ксении было двое детей: сын Никита и дочь Ирина. Ксения еще и болела, страдала тяжелейшей грыжей: надорвалась, таская бревна для постройки избы. Избу так и не достроили, и Сергей Хрущев решил попытать счастья на шахтах в Юзовке (теперь Донецк).

Тогда многие куряне приезжали на работы в индустриальный Донбасс. Месячная зарплата на фабриках в России была 17 рублей, а на Донбассе – вдвое выше. Опытный угольщик мог заработать почти 40 рублей, и люди стремились туда в поисках удачи.

Пока Сергей добывал уголь, маленький Никита оставался в Калиновке с матерью и сестрой; за пять копеек в день пас скот местных помещиков. В шесть лет он начал ходить в сельскую церковно-приходскую школу, изучал письмо, арифметику и историю православия. Учителем был местный дьякон, который, как прадедушка потом рассказывал, безбожно порол своих учеников и для замаливания грехов требовал посещения служб. Никита возмущался: «Меня бьют, а я виноват».

Когда мальчику было 14 лет, он попал под влияние Лидии Михайловны Шевченко, одной из калиновских учительниц. Позднее Хрущев вспоминал, что в ее доме он впервые увидел книги, запрещенные царскими законами о цензуре. Сама Лидия Михайловна избегала церкви, чем возмущала односельчан. Она была первой атеисткой в Никитиной жизни. Учительница отмечала его острый ум и хотела, чтобы он поступил в школу в городе, но семья не могла себе этого позволить.

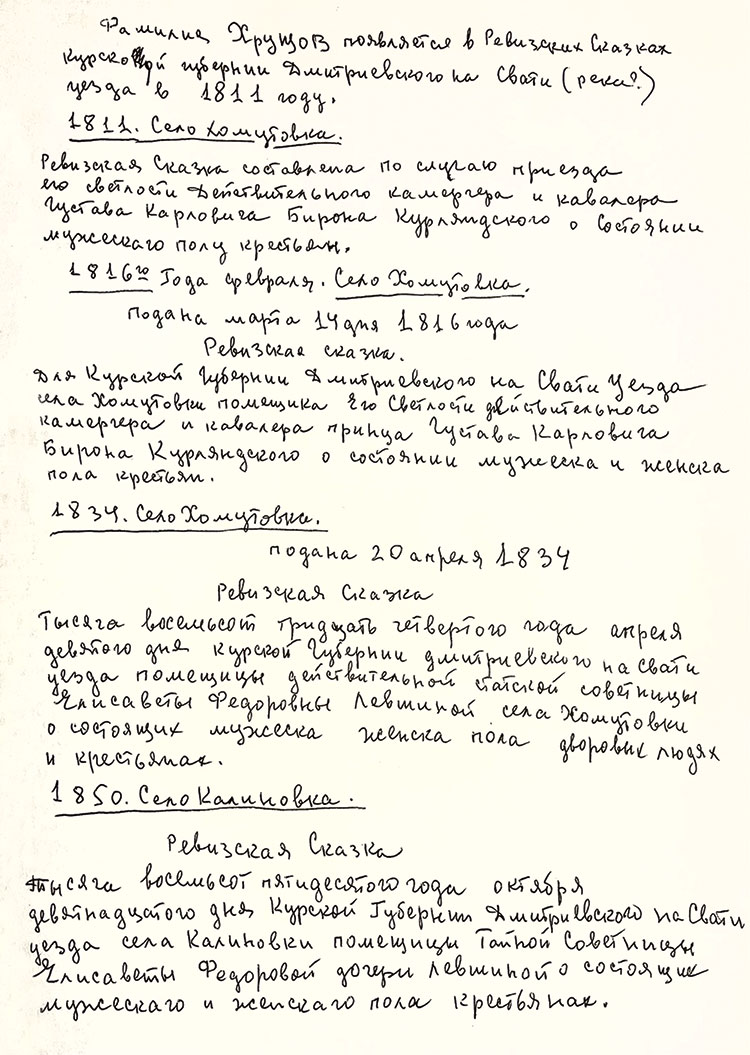

В 1990-е годы появились слухи, что Хрущев был из дворян. Не зря же в Москве есть Хрущевский переулок (по имени древнего рода Хрущевых, изначально Хрущей, выходцев из Литвы). В генеалогиях Курской губернии действительно были аристократические семьи с такой фамилией, и настоящим отцом Никиты мог быть Сергей Николаевич Хрущев, уездный калиновский помещик[5].

Родословная Хрущевых, составленная по заказу Р. Н. Аджубей в 1990-х годах

[Семейный архив автора]

Моя сестра Ксения собиралась сделать генетический тест, но мама ее отговорила. Такие гипотезы совершенно не совпадали с отсутствием у Хрущева формального образования. Кроме того, мама объясняла: «Посмотри на его публичное поведение, никто не заподозрит его в утонченном воспитании. Я помню бабушку Ксению Ивановну. Она точно не была аристократкой и мужа своего, тщедушного Сергея Никаноровича, совсем не изысканно называла „мой дурак“».

Тетя Рада, которая много времени провела с бабушкой Ксенией, вспоминала, что та не умела читать и ставила подпись печатными буквами. Но все же под влиянием постсоветской моды на генеалогию Рада заказала исследование нашего древа. Она сомневалась, можно ли ему окончательно верить, но, в любом случае, там тоже никаких следов аристократии у предков Хрущева не нашли.

В 1910 году старший и младший Хрущевы окончательно обосновались на шахтах Успенского рудника Донбасса, одного из самых индустриально развитых регионов. Юзовка, основанная в 1870 году уэльским предпринимателем Джоном Хьюзом, была знаменита Новороссийской компанией по производству рельсов и добыче железа и угля. Название города произошло от фамилии Хьюз: Хьюзовка.

Поселение в полмиллиона этнически разнообразного населения полностью отражало социально-экономическое неравенство России. Англичане занимали главные технические и управленческие должности. Русские составляли рабочий костяк. Лавочниками и ремесленниками, как правило, были евреи – Константин Паустовский вообще назвал это место «полуеврейским Юзово»; купцы и предприниматели – турки и греки. Украинские крестьяне тоже работали на шахтах, но долго не задерживались, при первой возможности возвращались в свои близлежащие деревни.

Между Калиновкой и Донбассом было всего 600 километров, но их разделяли столетия. В 14 лет Никита сменил средневековый быт русской деревни на борьбу за выживание в сердце промышленной революции. Предреволюционный город с одной больницей и многочисленными английскими пабами Паустовский описывал так:

Это был беспорядочный и грязный поселок, окруженный лачугами и землянками… Нахаловка, Сабачеевка, Кабыздоховка. Мрачный юмор этих названий лучше всего определял их безрадостный вид. В котловине рядом с поселком дымил тот самый Новороссийский металлургический завод, куда меня прислали налаживать приемку снарядов… Дым был желтый, как лисья шерсть, и зловонный, как пригорелое молоко… С неба сыпалась жирная сажа. Из-за дыма и сажи в Юзовке исчез белый цвет. Все, чему полагалось быть белым, приобретало грязный, серый цвет с желтыми разводами. Серые занавески, наволочки и простыни в гостинице, серые рубахи, наконец, вместо белых, серые лошади, кошки и собаки[6].

И все же, по словам писателя, именно там зажигалась «звезда Новой Америки».

Огромный шахтерский и сталелитейный центр Донбасса для молодого Хрущева олицетворял несправедливость промышленного капитализма начала прошлого века. Иностранцы контролировали больницы, жилье и торговлю. Рабочие бунтовали. В фабричных магазинах, принадлежащих владельцам, цены были высокими, а качество товара низким.

Когда Хрущев, уже будучи первым секретарем, страстно обрушивался на мир «чистогана», он делал это не голословно: «Детство и юность я провел в шахтах. Если Горький прошел школу народных университетов, то я воспитывался в „шахтерском университете“. Это было для рабочего человека своего рода Кембриджем, „университетом обездоленных людей России“»[7]. Именно поэтому всю оставшуюся жизнь им двигало желание преодолеть отсталость этих обездоленных, «догнать и перегнать» своих бывших управляющих.

Обучившись кузнецкому делу, 16-летний Никита поступил в ученики к слесарю. С тех пор механика стала его вечной любовью, она восхищала и удивляла его. Однажды из найденных на свалке сломанных деталей он самостоятельно собрал работающий мопед и щегольски разъезжал на нем по немощеным улицам Юзовки, разбрызгивая грязь из вечных луж и привлекая внимание прохожих громким ревом.

Мама рассказывала, что у нее как-то сломался велосипед и они с Алексеем Аджубеем, мужем Рады, пытались его чинить. Прадедушка – уже на вершине власти – вернувшись домой с работы, спросил:

– Что тут у вас?

– Велосипед сломался.

Он посмотрел, покрутил, отправил маму за водой, а Аджубея – за машинным маслом и через 15 минут, отдав им исправную машину, сказал маме с упреком: «У таких, как ты, технику надо отбирать; она, как люди, заботу любит».