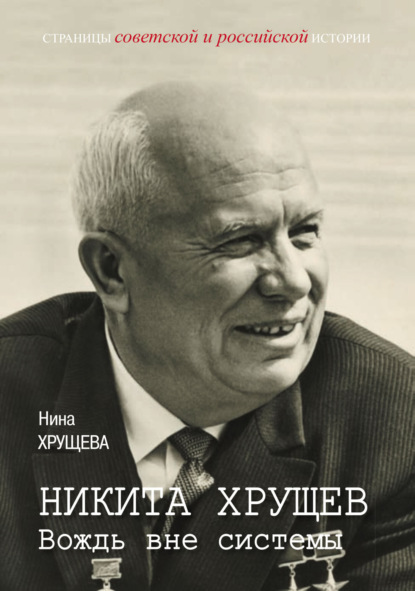

Полная версия:

Никита Хрущев. Вождь вне системы

«Хрущев вспоминает» [ «Khrushchev Remembers»]. Первое издание «Литтл Браун»

1971

[Семейный архив автора]

В моем описании я попыталась соотнести мои воспоминания детства и рассказы старших родственников – в первую очередь моей мамы Юли (в семье ее называли Юля-маленькая), Рады и Сергея, детей Хрущева от брака с Ниной Кухарчук. Помимо хорошо известных заметок о том времени Алексея Аджубея, мужа Рады, я использовала неизвестные записи и дневники Виктора Гонтаря, мужа Юли-большой, дочери Никиты от первого брака с Ефросиньей Писаревой. Во многом я опиралась на мнения друзей моей мамы, интеллигенции периода «оттепели», и сравнивала их точку зрения с документами и фактами, появившимися в последние десятилетия. Повествование получилось двухголосым – таким же двойственным, как и мой герой. Голос исследователя, профессора американского университета, занимающегося политикой и культурой России, рассказывает о том, как непредсказуемые карьерные изломы политической судьбы Хрущева отражали эволюцию страны и режима. Голос правнучки (курсивом) дополняет этот рассказ личными комментариями. Иногда эти голоса сливаются и пересекаются, но оба стараются, насколько возможно, избегать предвзятости.

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ

M. Ф. Шатров (писатель, драматург):

Слушая… рассуждения о Никите Сергеевиче, очень больно реагируя на перлы иных журналистов, не так далеко ушедших от Суслова, в своих оценках поразительного человека, я не могу принять… двухцветного черно-белого деления этого человека.

Что хорошо для памятника на кладбище – a это действительно хорошо! – то совсем не хорошо для жизни. Человеческую гармонию мы пытаемся проверить политологической алгеброй. Иногда это нужно, но для меня, для писателя, этого мало. Неправда это. Заглянем все в себя. Это же была единая взрывчатая смесь одной души, которую нельзя разъять на политологические составляющие. Он нес в себе нe белое и черное, мы все такие, в этом смысле он ничем не отличается от каждого, а нес он в себе дыхание революционной эпохи, которую задавила глыба сталинизма. Из-под нее он выкарабкивался, очищаясь и возвращаясь к тому, что было для него смыслом жизни.

Когда я думаю о Никите Сергеевиче, я думаю о трагедии талантливого, одареннейшего русского человека, великого человека, о трагедии реформатора, давшего своей стране и своему народу самое главное – глоток свободы, человека, который обречен был умирать под улюлюканье бывших холуев, под улюлюканье прессы и неблагодарной интеллигенции. Чего там только не было! И телефоны отключали… эстафета в этом плане до сих пор работает.

Но еще в большей степени, я думаю, это трагедия страны, это трагедия нашей истории – уничтожать, и унижать, и растаптывать своих реформаторов. И не сумма созревших политических условий определила поступок Никиты Сергеевича, a его душа, его характер человека, борца, мужчины, суть человека, которая в решающий час одних заставляет вставать с колен и идти на трибуну ХХ съезда, а других продолжать лизать зады властей предержащих, приговаривая при этом, мы сохраняем стабильность, нет ничего выше стабильности…

Вот это мужество Хрущева, вот это умение подняться в трудный момент и пойти на трибуну, невзирая на то, чем это грозит для тебя лично, это и есть, мне кажется, его нравственное послание всем людям Земли. Так давайте же сегодня помнить о главном в хрущевском подвиге: о глотке свободы, которым он напоил страну и нас всех. Ну а что мы с этим глотком свободы сделали и идем ли мы дальше и дальше в этом направлении, это уже вопрос ко всем нам.

Никита Сергеевич Хрущев свое дело сделал.

Н. С. Хрущев (1894–1971): Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева,

18 апреля 1994 года, Горбачев-Фонд. М., 1994. С. 40–41.

Пролог «Контрапункт»: похороны и памятник

– В понедельник не хоронят, как какого-то нехристя, – возмущенно повторяла наша няня Мария Ивановна.

– Он был неверующим, – отвечала мама, сдерживая слезы и даже не пытаясь вытирать красные глаза.

– Все равно не по-людски.

Хрущева хоронили в полдень в понедельник 13 сентября 1971 года. Мама звонила Сергею и спрашивала, нельзя ли перенести:

– Плохая примета утром, да и еще и 13. Он чертову дюжину не любил. Несчастливое число.

– Скажи спасибо, что вообще хоронят, – устало отвечал Сергей.

Прадедушка умер в субботу, 11 сентября, и за один день, к тому же в выходные, Политбюро все решило и обо всем распорядилось.

Хоронили бывшего руководителя СССР, который не существовал.

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 13–14 октября 1964 года, отправил Хрущева в отставку. Его критиковали справедливо – за «нетерпимость к замечаниям» или за провалы в сельском хозяйстве – и от страха – «Сталина поносит до неприличия», поэтому «чаще стали [в обществе] вестись [свободные] разговоры, что опасно, т. к. критические замечания надо вести только в партийном русле». Его ругали, не зря, за нарушение принципов «коллективного руководства» – и глупо – за «нездоровое соревнование – догнать Америку», и уж совсем по-идиотски осуждали «курс на мирное сосуществование с капстранами» (одно из главных его достижений). При этом сместили его по «состоянию здоровья», оставив население СССР в полном неведении об истинных причинах отставки[3].

Брежнев, хотя и был одним из главных зачинателей смены власти, хотел из постановления пленума публично огласить только «удовлетворение просьбы т. Хрущева об освобождении его от обязанностей первого секретаря, члена Президиума ЦК и председателя Совета министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья и переходом на пенсию». Полные тексты постановления и стенограммы с критикой были засекречены на много лет.

Конечно, советская (и русская) система власти всегда секретна, и смещение – но не убийство – советских руководителей было событием не частым, так что народное внимание привлекать было незачем. Но это событие показало, что время Хрущева смогло уменьшить абсолютизм власти. А главное, что власть могла быть человечной. Взбалмошной, но человечной. И это было самое опасное наследие прадедушки. К человечной власти – человечное отношение, даже если отрицательное. А вдруг люди опять захотят окунуться обратно в «оттепель».

Поэтому и похороны «персонального пенсионера» на Новодевичьем кладбище должны были быть несуществующими: личными, без участия бывших партийных коллег. И без обыкновенных граждан тоже, потому что все семь лет после отставки его имя стирали из памяти и учебников истории. Эти похороны отражали раздвоенность и системы – народные, но без народа, и самого Хрущева – семейные, но по строго установленному протоколу Политбюро.

О них не объявили, но Москва узнала – не зря Владимир Высоцкий (кстати, навещая опального премьера за несколько лет до смерти, актер спросил со свойственной ему прямотой: «А нельзя Вам обратно?») незадолго до этого спел: «Словно мухи тут и там, ходят слухи по домам».

Особенно постарался Виктор Луи, загадочная фигура московской разведки, журналистики и политики. Странным образом он, отрицая связь с КГБ, но хвастаясь патронажем Андропова, был часто вовлечен в разные дипломатически мутные события советской жизни. Он манипулировал западными публикациями мемуаров дочери Сталина Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу» и рукописи «Ракового корпуса» Александра Солженицына, а потом секретно переправил в Америку воспоминания Хрущева.

Гражданин СССР Луи почему-то писал для британской газеты «Ивнинг ньюз», был женат на англичанке Дженнифер Стейтем и, по слухам, сообщил об отставке Хрущева за рубеж 14 октября, до официального окончания пленума. Увидев, что портреты Хрущева начали снимать вечером рядом с Советом министров (сейчас Государственная дума) на Охотном Ряду, он сразу передал эту информацию на Запад. А может быть, ему сказал Андропов? О прадедушкиных похоронах Виктор сообщил всем иностранным корреспондентам. Для них смерть опального Хрущева была «горячей новостью», и именно их репортажи многие годы оставались главными свидетельствами того дня.

Разбирая недавно мамины бумаги, письма и газеты – у нее был целый шкаф с надписью «Папа», в котором некоторые лежали нетронутыми более 70 лет, – я нашла десятка два развернутых некрологов и многостраничных статей со всего мира: «Пари матч» во Франции, «Эпоха» в Италии, американский «Лайф» и множество газет. Там же затерялось и единственное сообщение, опубликованное в СССР. В «Правде» от 13 сентября, в самый день похорон, на первой странице в правом углу только внимательные читатели могли разглядеть крохотный некролог:

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой, продолжительной болезни на 78 году жизни скончался бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев.

Центральный Комитет КПСС

Совет Министров СССР.

Чтобы на похоронах присутствовали не только иностранцы, родственники и друзья, все воскресенье обзванивали всех, кого могли. И Москва пришла с душой проводить Никиту Хрущева, смещению которого радовалась всего несколько лет назад. Тогда бесконечные хрущевские перепады в духовной и политической жизни приносили неуверенность в ряды и номенклатуры, и народа, заставляя желать более предсказуемого руководства. К 1964 году от него устали, потому что он без конца перепрыгивал с одной идеи на другую, ожидая молниеносных результатов. Почти каждую неделю Хрущев инициировал какую-нибудь значимую – может быть, хорошую и важную – реформу, невыполнимую без продуманного плана. Например, в 1960-х его главной задачей стало перекроить всю систему руководства страны, включая установление сроков нахождения у власти, что решительно пресекли его коллеги.

Потом, на пенсии, он сказал: «Россия как чан с тестом. Сунешь руку, достанешь до дна, размешаешь. Вытянешь, и перед тобой опять это нетронутое тесто».

После смерти Хрущева все же оказалось, что действие лучше, чем бездействие. Долгожданное спокойствие брежневского периода уже задолго до застоя начинало покрываться налетом серости и скуки. Няня Мария Ивановна, крестьянка из Орловской области, бежавшая в столицу на заработки от послевоенного голода, на кладбище, легонько дотронувшись до руки Нины Петровны (прабабушка не признавала бурного изъявления чувств), тихо выразила настроение многих: «Душевный был мужик, народ свой любил».

Сергею еще перед церемонией дали понять, что, хотя кладбище номенклатурное, никакой официальной торжественности там не будет. Виталий Курильчик, тогда первый заместитель начальника Управления бытового и коммунального обслуживания Мосгорисполкома, эти похороны курировал. Он узнал о смерти Хрущева от работника ЦК КПСС, деловито позвонившего спросить, есть ли на Новодевичьем трибуна.

«Трибуну надо убрать», – потребовал аппаратчик, опасаясь стихийного митинга. Но Курильчик не мог гарантировать, что и без трибуны митинга не будет. Тогда решили обычных людей вообще не впускать. Директору кладбища Аракчееву (в России не обойтись без символизма; он, говорят, при перезахоронении тела Николая Гоголя украл из могилы сапоги, которые потом во сне по-гоголевски его душили) приказали закрыть ворота и повесить объявление о санитарном дне. Аракчеев также решил убрать подиум для гроба у входа, чтобы сразу несли его к могиле, избегая обычной торжественной церемонии на площадке рядом с воротами. Пригнали и два мусорных самосвала на всякий случай, чтобы блокировать внезапных митингующих.

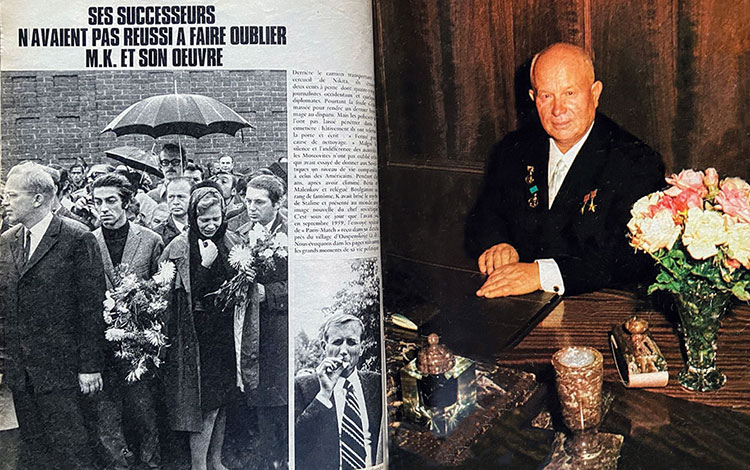

Похороны Н. С. Хрущева. Журнал «Пари матч», Франция. Слева: С. Н. Хрущева, С. А. Микоян, Ю. Л. Хрущева, В. В. Евреинов. В центре: Е. А. Евтушенко. Справа: портрет Н. С. Хрущева

25 сентября 1971

[Семейный архив автора]

Около вырытой ямы в самом конце аллеи стоял стол, покрытый красным сукном, на который рабочие водрузили гроб, собираясь его сразу же закопать. Но Сергей не мог позволить, чтобы похороны бывшего хозяина Кремля, хоть и в опале, прошли совсем без речей. Он первый сказал очень хорошие слова о том, что его отца можно было любить или не любить, но Хрущев никого не оставил равнодушным. Мама потом говорила, что лучше в этот день сказать было нельзя.

Сергей и других организовал прямо на месте. Он попросил поэта Евгения Евтушенко, но тот замялся: «Про Никиту Сергеевича и так все без слов ясно». «Не стыдно тебе, Женька, – сказала мама. – Папа так к тебе хорошо относился». Всего лишь месяц назад она привозила его к прадедушке на дачу в Петрово-Дальнее. Евтушенко, с которым она дружила, не раз ее упрекал: «Кого ты только туда не возишь! А я?» Как всегда, во время таких визитов Хрущев поднимал тему Сталина, рассказывал про арест Берии. Евтушенко сказал: «То время уже забывают благодаря Вам, Никита Сергеевич. Не помнят, сколько погибло людей, думают, массовый террор был исключением и теперь невозможен. Память короткая!» – «Это хорошо, что не помнят. Пусть живут», – заметил Хрущев. Когда-то он спорил и ссорился с интеллигенцией, даже ей угрожал, теперь и она, и он понимали, что были настоящими соратниками. Он извинился перед поэтом за вспыльчивость и ошибки, как уже не раз извинялся перед теми, с кем удалось увидеться на пенсии или кому смог передать извинения через знакомых. На прощание Евтушенко сказал, что время Хрущева было «глотком свободы». Тот поблагодарил за «добрые слова».

Тогда интеллигенции уже было можно любить Хрущева. И Евтушенко – всегда немножко на острие, не выходя за рамки разрешенного, лавировавший между битником и большевиком – важность Хрущева понимал, даже когда тот его поругивал на встречах с писателями. Но подтверждать публично на похоронах не захотел, а может быть, его органы предупредили, чтобы не высовывался. Как выразилась прабабушка, «на всякий случай быстро свинтил, не дожидаясь конца».

Выступили другие. Одна из «старых большевиков», хрупкая Надежда Диманштейн, с трудом взобравшись на кучу влажной выкопанной земли, сказала, что Хрущев много сделал для реабилитации невинно пострадавших людей, что был честным, правдивым человеком, настоящим ленинцем. Алексей Снегов, долгий узник ГУЛАГа, один из свидетелей-консультантов при подготовке доклада о разоблачении культа личности Сталина к XX съезду, потом мне рассказывал, что тоже хотел сказать, но второпях не решился.

А друг Сергея, Вадим Васильев, сын реабилитированного партийца, все же сказал: «Низкий поклон тебе, дорогой Никита Сергеевич! Русский народ будет вечно помнить тебя!»

К могиле поднесли четыре венка: от ЦК КПСС, от Совета министров СССР, из Венгрии от Яноша Кадара и от родственников. Мелкий дождь то начинался, то прекращался, но зонтов почти никто не раскрывал, чтобы не нарушать торжественность минуты. Люди стояли так близко, что можно было соседу попасть спицей в лицо.

На кладбище было меньше провожающих, чем «людей в штатском» – офицеров КГБ. Немногим посетителям удалось тогда пробиться на Новодевичье из-за санитарной вывески на воротах. К тому же выход из метро «Спортивная» закрыли, и троллейбус, обычно останавливающийся напротив кладбищенских ворот, на изрядной скорости пролетал по Большой Пироговке прямо к Лужникам.

Мама вдруг увидела Андрея Сахарова, одного из создателей водородной бомбы и оппонента Хрущева по ядерному развитию. «Может быть, его попросить сказать?» – прошептала она Сергею, но академик стоял далеко, быстро до него было не добраться. Рано утром он первый прислал прабабушке телеграмму по телефону: «В этот час Вашего горя дела Вашего мужа не пропадут даром».

Обстановка на похоронах была странная. На самом кладбище людей было сравнительно немного; большие толпы стояли на подступах к воротам, послушно ожидая, пустят – не пустят. Весь район был оцеплен милицией и внутренними войсками. Зашторенные автобусы и грузовики, наполненные солдатами и покрытые брезентом, рядами опоясывали территорию Новодевичьего монастыря.

Алексей Сальников, сотрудник 9-го управления КГБ, который десять лет повсюду сопровождал Хрущева – первого секретаря, пришел на похороны, хотя в «Девятке» это не поощрялось. Официально не запрещали – не успели запретить, – но и не сообщили, что на Новодевичьем происходит такое событие. Сальников вспоминал, что ему удалось пробраться, хотя он опасался показывать свое удостоверение КГБ. Его пропустили, видимо, охранники опознали одного из своих. При этом он никогда ни раньше, ни после не видел дежурящих там офицеров, хотя узнавал лица знакомых «девятников», которые тоже ослушались негласного запрета и пришли проводить Хрущева.

К могиле бывшему охраннику подойти не удалось. Это вообще было трудно, если не присоединиться к членам семьи. Сальников, как и Курильчик из Мосгорисполкома, понимал, что власть боялась: вдруг народ восстанет против ставшего нормой безлично-партийного официоза и захочет живого человека у руля.

Когда короткие похороны закончились и толпа потянулась к выходу, дядя Сергей наклонился к маме и прошептал: «Уже умер, а они все боятся, что он их дутые персоны разоблачит».

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ

В. С. Розов (писатель, драматург):

Было неизвестно, когда будут хоронить Хрущева. Место держалось в тайне по причинам понятным. Но я узнал… По-моему, по «Голосу Америки» передали, когда все это состоится. И я поехал к кладбищу Новодевичьему, проводить Никиту Сергеевича, как говорится, в последний путь… Был осенний дождливый день. Видимо, часть народа знала, и там в конце Пироговки, в скверике, собралась довольно большая толпа самых простых людей, одетых довольно бедно. Все знали, что машина пойдет по набережной. И вот стояли и ждали под этим дождем. И вдруг летит машина милицейская, а из нее: «Освободите дорогу! Освободите дорогу!» И мчатся опрометью дальше… И вот тогда-то я понял, как это тайно хоронят…

Машины опрометью одна за другой. Никаких элитных машин нет. Едет с венками грузовик. И голые доски, на которые вешают венки, и что меня поразило – венков мало, и видны эти нетесаные доски. И только в конце какая-то машина довольно хорошая, может быть, охрана. Впечатление такое: преступники хоронят их жертву.

Но самое замечательное, что меня просто до слез тронуло, дождь идет, а вся толпа, все люди снимают шапки… Вот этот бедный люд снимает шапки, а дождь льет.

Н. С. Хрущев (1894–1971): Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева, 18 апреля 1994 года, Горбачев-Фонд. М., 1994. С. 22.

Годы спустя Курская область, родина Хрущева, справляла его столетие и пригласила всю нашу семью. Мы и в Калиновку съездили, в его родную деревню, где люди вспоминали, что они «любили Никиту Сергеевича как отца родного»; говорили, что о смерти узнали случайно – председателю колхоза «добрый человек шепнул». Бывшая доярка Валентина Тимофеева рассказывала: «Мы очень оплакивали Хрущева, а попрощаться с ним нам не дали: в трех километрах от села развернули автобусы назад. Небольшая делегация хотела проникнуть в Москву тайком, всех сняли прямо с поезда». Действительно боялись бывшего не на шутку.

Историк, диссидент и убежденный коммунист Рой Медведев, которому удалось пробраться на кладбище, смог подойти к могиле, но уже когда похороны почти закончились – тогда желающих начали пропускать через кордоны. Работники закидывали землей могилу, в которую только что опустился гроб с телом и медалями на красной подушечке. Они начали устанавливать белую плиту с золотой надписью «Никита Сергеевич Хрущев», и маленький оркестр доигрывал похоронные марши. Медведев говорил, что ему редко было так грустно в жизни – ушел последний романтик коммунизма, и с ним только что закопали эпоху надежд.

К. Л. Хрущева, Р. Н. Аджубей, Ю. Л. Хрущева, Никита (сын К. Л. Хрущевой), Р. А. Медведев, Н. С. Хрущев Новодевичье кладбище, 17 апреля 1999

[Семейный архив автора]

Нас с моей шестилетней сестрой Ксенией на кладбище не взяли, не доросли. Ксения вообще больше волновалась за черно-белую дворняжку Тайгу, спутника прадедушки в последние годы его жизни. Маленькая Ксюша боялась, что теперь собачке будет одиноко. Она хотела взять ее к нам, чтобы она дружила с нашей овчаркой, Диком, но всем было не до собаки. Я была на полтора года старше и хорошо понимала, что произошло.

В пятницу, 10 сентября, возвращаясь из школы, я наткнулась на маму, она чуть не сбила меня с ног, сбегая вниз по ступенькам в подъезде. В бежевом замшевом пальто, в косынке, которая обычно пахла такими изысканно терпкими, а в этот раз такими грустными, духами.

«Дедушка в больнице, инфаркт», – выдохнула она на ходу. Я даже не успела сказать: «Возьми меня с собой», – только услышала, как захлопнулась входная дверь.

На следующий день прадедушка умер, не приходя в сознание. Мама с утра уехала в больницу на улице Грановского (ныне Романов переулок), где он лежал, но не успела. У кровати стояла прабабушка Нина и держала его за руку. Вокруг суетились медсестры. Прабабушка подняла глаза и сказала: «А, Юлочка, это ты? Подойди, он еще теплый».

Наш папа, Лев Петров, журналист Агентства печати «Новости» (АПН, то, что потом стало «РИА Новости», а сегодня превратилось в «Россию сегодня») и какой-то чин во внешней разведке (о чем дома почти никогда не говорили), переводчик Хемингуэя, один из создателей мемуаров Хрущева (вместе с Луи, с которым они дружили – явно цехами, и по журналистике, и по разведке), умер за год до этого. И мама с няней и прабабушкой Ниной посчитали, что такие частые похороны плохо повлияют на маленьких детей. Я просила няню Машу нас взять – хотя бы меня, как старшую, – но это было бесполезно. Чтобы мы не болтались под ногами во время этой трагедии, нас на выходные отправили на дачу к Буденным в Баковку. Как и в первый раз, когда умер папа. Мама дружила с дочерью Семена Михайловича Ниной, а прабабушка Нина – с его женой Марией Васильевной. На них всегда можно было положиться.

Много лет спустя мама призналась, что жалеет, что не взяла нас на похороны: «Это было историческое событие».

Для меня это событие было личным. Я любила прадедушку, которого мы называли, и считали, дедушкой. Он единственный (после папы) не держал меня за ребенка, а разговаривал со мной так, как будто мое мнение имело значение.

Например, я как-то сказала, что длинные воскресные обеды в Петрово-Дальнем скучны до истерики. Кажется, мои точные слова были «хочется кричать». Прадедушка согласился: «Все много говорят».

Я сказала: «Ты долго говоришь, а все тебя слушают».

Он засмеялся: «Хорошо, буду больше слушать».

За полгода до его смерти мы ездили на дачу на его последний день рождения 17 апреля. Было много гостей. Из Киева приехали тетя Юлия – старшая дочь прадедушки от первого брака с Ефросиньей Писаревой, или Юля-большая, как ее называли дома, чтобы отличать от Юли-маленькой, моей мамы, дочери погибшего на фронте Леонида Никитича, тоже сына Ефросиньи, и ее муж Виктор Гонтарь. Были Сергей с семьей, Рада и Алексей Аджубей и другие. Мама привезла свою знакомую Люсю Жутовскую с мужем Борисом. Жутовский был одним из художников, которого Никита Сергеевич разносил в Манеже. Но, как и многие другие художники, писатели и поэты после отставки Хрущева, он тоже хотел повидать опального первого секретаря, сказать ему, что не держит зла, что возможность «оттепели» все равно перевешивала его громоподобные вспышки. Люся попросила маму взять их на день рождения. И хорошо, что взяла. Остались прекрасные фотографии того памятного дня, сделанные Борисом.

Последний день рождения Н. С. Хрущева с автором и Ю. Л. Хрущевой

Петрово-Дальнее, 17 апреля 1971

Фотограф Б. И. Жутовский

[Семейный архив автора]

Прадедушка любил гулять. Мама вспоминала, как раньше они часами ходили по улицам Москвы – в Большой театр из дома на Грановского, где они жили до конца 1950-х до переезда в двухэтажный особняк на Ленинских Горах, или по дорожкам дач в Крыму, или под Москвой. В этот день мы тоже гуляли по лесу, к реке и обратно. Иногда останавливались отдохнуть на каких-то бревнышках и лавочках.

Мне было скучно. Иногда я бросала на маму (она была в том же замшевом пальто; мы потом долго его хранили, оно навсегда было связано с прадедушкой) страдающий взгляд, спрашивая: «Не хватит ли?»