Полная версия:

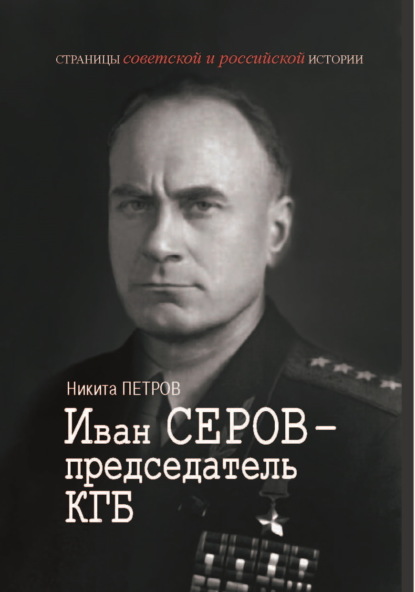

Иван Серов – председатель КГБ

Трудно рационально объяснить их внезапно возникшую неприязнь друг к другу. Раньше они могли мельком встречаться на оперативных совещаниях в НКВД в Москве, но не сталкивались близко по работе. Они примерно равным образом росли в званиях, а в 1941 году оба стали заместителями союзных наркомов. Казалось бы, какая тут зависть? Вероятно, их разделяло то, что можно назвать отличием по социальным и психофизиологическим критериям. Они были антиподами. Абакумов – сын кочегара и прачки, типичный люмпен – малообразованный, но в то же время рослый, физически крепкий и франтоватый. И, с другой стороны, Серов – небольшого роста и небогатого телосложения, крестьянский сын из семьи с достатком, получивший к тому же высшее образование и довольно скромный при этом. «Шибко грамотный» хлюпик-интеллигент, мог сказать о нем Абакумов.

В.С. Абакумов. 1936.

[РГАСПИ]

В. С. Абакумов. 1938.

[РГАСПИ]

Позднее, Серов в своем заявлении Сталину 31 января 1948 года расскажет о возникновении этой вражды, так и не объяснив ее причину: «Абакумов в отношении меня затаил злобу еще с 1941 года, когда мы вместе были в Прибалтике на операции. Затем с годами совместной работы эта злоба перешла в ненависть…»80

На кого предстояло обрушиться репрессиям в Прибалтике? Об этом писал Меркулов в своем указании в Литву 19 мая 1941 года81. В ходе намеченной операции должны были пострадать: члены политических партий и национальних организаций, не принявших советскую власть, в том числе русские белогвардейцы; бывшие полицейские; крупные чиновники; помещики и фабриканты; офицеры, в том числе бывшей польской армии; уголовный элемент и проститутки. Всех их надлежало предварительно «взять на учет» и обеспечить «подбор необходимого компрометирующего материала». Мало того, согласно указанию Меркулова, на учет следовало взять и членов их семей (для выселения). И здесь повторялся репрессивный сценарий социально-классовой чистки, реализованный в 1939–1941 годах на отторгнутых у Польши и Румынии землях.

Стоит отметить, в сопроводительной записке № 1667/м от 16 мая 1941 года Меркулов писал о мероприятиях «по очистке Литовской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента», но при этом приложил проект постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, касающегося трех республик – Литвы, Латвии и Эстонии82. Распространение первоначальной идеи провести репрессивную кампанию в наиболее неблагополучной Литве – на Латвию и Эстонию вполне логично для Кремля. Советизация по-сталински должна была иметь равномерный характер и без каких-либо территориальных исключений.

Всю операцию по проведению арестов и выселения планировалось уложить в три дня. Судя по документам, первоначальные подсчеты «контингентов», подлежащих репрессиям, были готовы 5 июня 1941 года и по трем республикам составили 39 395 человек83. Меркулов, Серов и Абакумов выехали в Ригу. Серов отбыл туда, успев накануне отъезда 5 июня утвердить обвинительное заключение по делу арестованного академика Вавилова84. В своих мемуарах он стыдливо умалчивает об арестах, эшелонах и прочем, чем ему пришлось заниматься. Он лишь пишет о «разоружении офицеров» национальных воинских частей85. В действительности он погрузился и в планирование арестов, и в организацию депортаций из республик Прибалтики. На имя Серова и Абакумова в Ригу 13 июня была направлена разнарядка с перечнем эшелонов и станций назначения для вывоза арестованных и депортируемых86. А докладную записку № 2288/м об окончании операции и ее итогах 17 июня Меркулов адресовал Сталину, Молотову и Берии. Согласно отчету, в ходе этой операции в Литве, Латвии и Эстонии репрессированы (депортированы) – 40 178 человек (из них 14 467 арестованных)87, т. е. показатели проведенных репрессий вполне соответствовали первоначальному плану.

Серов использовал пребывание в Прибалтике для поездки к границе и осмотрел демаркационную линию, отметив неприветливость и даже враждебность немцев. В Москву Серов и Абакумов возвратились разными самолетами88.

Итак, канун войны застал Серова за вполне «мирным» занятием. В июне 1941 года он проводил массовые аресты и выселение граждан из Литвы, Латвии и Эстонии.

Дела военные

Не позднее 18 июня 1941 года Серов возвратился из Прибалтики в Москву. Весть о начале войны застала его на рабочем месте на Лубянке. С вечера 21 июня Серов домой не уходил, ему уже ночью стали поступать звонки из приграничных управлений НКГБ о неспокойной обстановке по ту сторону границы. Серов отправился доложить Меркулову. Оказалось, все уже собрались в кабинете Берии, который и объявил о нападении немцев89.

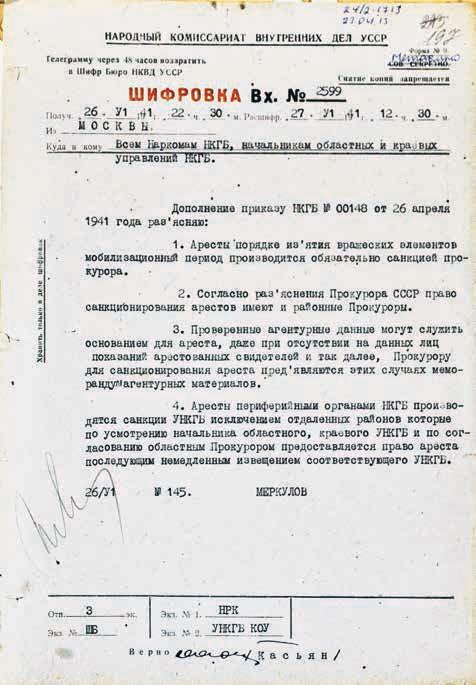

Реализация мобилизационных планов на «особый период» по линии НКГБ предполагала проведение массовых арестов лиц, находившихся на оперативном учете. И аресты не заставили себя ждать. Тут же в Москве с 22 по 26 июня был арестован 881 человек. А в начале июля 1941 года нарком госбезопасности Меркулов сообщил Сталину, Молотову и Берии о том, что по стране за период с 22 июня по 2 июля «в результате операции по изъятию антисоветского элемента и лиц, ведущих пораженческую агитацию», арестовано (главным образом в местностях объявленных на военном положении) – 15 613 человек. Далее аресты шли по нарастающей. На 10 июля 1941 года арестованных стало уже 19 364 (из них в Москве – 1 638)90. Основанием для ареста чаще всего являлись только накопленный госбезопасностью агентурный материал и сам факт нахождения данного лица на оперативном учете.

Телеграмма наркома госбезопасности СССР В.Н. Меркулова о порядке арестов. 26 июня 1941.

[ГДА СБУ. Ф. 16. Оп.1.Д. 518. Л. 197]

Г.А. Петров.

[РГАСПИ]

Неотвратимость беды ошеломляла. Население охватили паника и страх. Люди хлынули в магазины и сберкассы, образовались очереди. Не имея достоверной информации о положении на фронте, верили чему угодно. Органы НКГБ фиксировали настроения и отклики населения. Мнения порой высказывались весьма неожиданные. Так, в сообщении НКГБ № 2562/м от 29 июня 1941 года о настроениях интеллигенции Москвы приведены слова Свен-Кремлева И.Л.: «Нас всех считают такими дураками, что даже боятся сказать, что мы сами напали на немцев» и «Сталин поступил как Наполеон III, объявив войну совершенно не подготовившись и презирая массы». Свен-Кремлев заключал, что «нас разобьют за семь дней», и тут же в скобках после цитирования столь возмутительных его высказываний значилось – «арестован»91.

Серов, как он пишет в воспоминаниях, стал рваться на фронт. Он просил доложить Сталину о своем желании и даже взялся тренироваться в метании гранат в пригородном лесу92. Но в Кремле его предназначение виделось иначе. Перво-наперво 3 июля Серова пригласили к Сталину, и с ним же верхушку командования ВВС и начальника Штаба истребительных батальонов Г.А. Петрова93. Речь шла об укреплении ВВС и борьбе с парашютными десантами немцев. А накануне, 2 июля, совместным приказом НКВД и НКГБ Абакумову и Серову поручалось координировать усилия по поимке «вражеских элементов, подающих световые сигналы самолетам противника»94.

Решение Сталина ввести Серова в дела военно-воздушных сил может быть объяснено только одним обстоятельством. Накануне войны руководство ВВС оказалось в застенках НКГБ, т. е. в наркомате Серова. Следовательно, для наведения порядка в осиротевшем ведомстве нужен человек оттуда же. Ну, плюс еще и человек из партийной верхушки. Было принято решение организовать Военный совет при командующем ВВС Красной армии, и в его состав включили Булганина и Серова. Назначение проведено приказом Ставки Верховного главнокомандования № 00102 от 29 июля 1941 года95. Серов не понимал, чем ему предстоит заниматься в составе совета, на что Булганин философски ответил: «Хозяину виднее». Расторопный Булганин тут же добился выделения им с Серовым отдельных кабинетов с секретарем в Штабе ВВС96. Серов участвовал в подготовке налета советской бомбардировочной авиации на Берлин, и, кажется, на этом его «роман» с ВВС в августе 1941 года закончился. Его засыпали другими поручениями.

Восьмого сентября 1941 года по поручению члена ГКО Маленкова Серов вылетел в осажденный Ленинград для изучения обстановки и последующего доклада. Он остался удручен недостаточной высотой боевого духа защитников города и слабостью оборонительных укреплений. Разговор с Ворошиловым и Ждановым лишь усилил разочарование. По возвращении, изложив свои наблюдения Маленкову, Серов не услышал от него никаких комментариев. А через несколько дней – 14 сентября – Жуков сменил Ворошилова в должности командующего Ленинградским фронтом97.

Через месяц после нападения Германии на СССР, 20 июля 1941 года, наркоматы внутренних дел и государственной безопасности были объединены в один Наркомат внутренних дел СССР. Серова 30 июля 1941 года назначили заместителем наркома внутренних дел СССР. Его начальником вновь стал Лаврентий Берия. С ним Серов работал в тесном контакте вплоть до декабря 1945 года, когда Берия оставил свой пост в НКВД. По представлению Берии 4 февраля 1943 года Серову присвоено специальное звание «комиссара госбезопасности 2 ранга», соответствовавшее генерал-полковнику в армии. При переводе после войны сотрудников НКВД и НКГБ на армейские звания 9 июля 1945 года Серов получил чин генерал-полковника. Берия высоко ценил Серова и при вторичном разделении НКВД в апреле 1943 года, когда НКГБ вновь выделился в самостоятельный наркомат, оставил его работать своим заместителем в НКВД.

В 1941 году часть аппарата НКВД была эвакуирована в Куйбышев и Свердловск, но Серов оставался в Москве. В наиболее острый момент, когда Москва могла быть захвачена стремительно наступавшими немецкими войсками, Серова 12 октября 1941 года назначили начальником охраны НКВД Московской зоны. В связи с приближением фронта к столице в его задачи входило «наведение жесткого порядка на тыловых участках». Согласно директивам Государственного комитета обороны (ГКО), Московская зона охраны НКВД была разбита на 7 секторов, отвечавших за «очистку зоны от всех сомнительных и подозрительных элементов, усиление борьбы с дезертирством, наведение порядка на дорогах». Однако в связи с пребыванием Серова в начале октября 1941 года в «спецкомандировке»98 до его возвращения руководить охраной НКВД Московской зоны временно поручили другим заместителям наркома внутренних дел – В.Н. Меркулову и Б.З. Кобулову.

К этому же времени относится и еще одно правительственное поручение Серову, настолько тайное по своему характеру, что даже в тексте совершенно секретного решения не раскрывалась его суть. Оно продиктовано неуверенностью Сталина, что Москву удастся отстоять. Предстояло заминировать и взорвать транспортные и промышленные объекты Москвы и области, в их числе и Метрополитен им. Л.М. Кагановича99. Постановлением ГКО № 740сс от 8 октября 1941 года была создана «пятерка для проведения специальных мероприятий по предприятиям Москвы и Московской области» в составе И.А. Серова (руководитель) М.И. Журавлева, Г.М. Попова, Б.Н. Черноусова и Л.З. Котляра. Серов вспоминает, как «пришлось много поработать», завести взрывчатку, подвести шнуры100. Под гостиницу «Москва», по словам Серова, «были заложены тонны взрывчатки», «все сделали, как надо»101. Конечно, составлялись перечни заминированных объектов и схемы минирования102. По миновании угрозы городу взрывчатку надлежало извлечь. Видимо, при составлении схем что-то делалось второпях – как у нас водится. Не «как надо», а как всегда. И при реконструкции гостиницы по-лужковски – со сносом до основания в 2004 году – обнаружилась часть тех самых, заложенных еще в 1941 году, ящиков со взрывчаткой. Не крохи-1 160 килограммов тротила в фундаменте103. Хватило бы для обращения в руины и гостиницы, и зданий окрест. Вот так годами и жили постояльцы на «пороховой бочке». А в начале 1980-х точно такая же находка случилась в соседнем здании – в подвалах Госплана104. Шум не поднимали, берегли покой советских граждан.

Серов серьезно готовился партизанить. В случае оставления Москвы он по решению ЦК должен был уйти в подполье. Сталин предложил его в качестве «главного резидента», и Серов планировал отрастить бороду и работать шофером, подбирал себе помощников, «сколотив взвод толковых младших офицеров»105.

По личному поручению Сталина Серов принял участие в организации торжественного заседания 6 ноября 1941 года на станции метро Маяковская, а на следующий день парада на Красной площади. Сталин распорядился сдвинуть начало парада на 8 утра и, опасаясь немецкой бомбежки, запретил радиотрансляцию. Утром 7 ноября испортившаяся погода успокоила Сталина, и он приказал Серову: «Надо дать радио с Красной площади, снег идет, бомбить не будут»106.

В декабре 1941 года Серову, кроме прочего, поручили наблюдение за работой специальных лагерей по проверке и фильтрации бывших военнослужащих Красной армии, вышедших из окружения или побывавших в немецком плену. Тотальное недоверие к собственным гражданам вполне характерно для Сталина. Советская система постоянно воспроизводила барьеры и множила практики многоступенчатых проверок и фильтрации всех, кто побывал на «той стороне». Объяснить это можно присущей советской системе исключительной шпиономанией, граничащей с паранойей, прямо вытекающей из сталинской доктрины о «капиталистическом окружении» и особом коварстве «буржуазных разведок»107. В 1941 году границей стала линия фронта. И в полном соответствии со сталинскими установками были приняты меры по проверке всех побывавших за линией фронта в окружении. Во исполнение подписанного Сталиным постановления Государственного комитета обороны № 1069сс от 27 декабря 1941 года органы НКВД в декабре 1941 года организовали сеть «специальных лагерей», через которую надлежало пройти всем, кто вышел из-за линии фронта. Как указано в преамбуле данного постановления, «в целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, изменников родине, шпионов и диверсантов»108.

Ираклий Тоидзе. «Выступление Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года».

[Из открытых источников]

В скупых строчках официальной биографии Серова о периоде его военной работы говорится немного: «Во время Великой Отечественной войны находился на фронтах, где выполнял оперативные задания Государственного Комитета Обороны»109. Сам Серов в обращениях в ЦК с гордостью писал о своих выездах на фронт, но упоминал только военные эпизоды своей деятельности, совершенно не касаясь темы репрессий110. О том, какие у него задания были еще, мы знаем сегодня из опубликованных многочисленных документов о выселении по решению Сталина народов Калмыкии, Северного Кавказа и Крыма. Активную роль в этом играл Серов, выезжая на места и выполняя непосредственные указания члена ГКО и наркома внутренних дел Берии.

Первое такое задание относится к 1941 году. Тогда, 27 августа, приказом НКВД СССР Серов назначен начальником оперативной группы по выселению немцев из Саратовской и Сталинградской областей. Он выехал на место и за два дня «успешно» провел выселение: из Республики Немцев Поволжья депортировали 365,8 тысяч человек111. Дело для него было хорошо знакомым, и опыт имелся. Приказом НКВД СССР № 001353 от 22 сентября 1941 года Серову объявлена благодарность. За период с 3 по 20 сентября из Саратовской и Сталинградской областей выселено в Сибирь и Казахстан 438,7 тысяч советских немцев, а всего по стране к началу 1942 года на спецпоселении оказалось свыше миллиона немцев112. Серов же вместе с первыми секретарями Саратовского и Сталинградского обкомов ВКП(б) проводит дележку районов, оставшихся от упраздненной Республики Немцев Поволжья113.

Серову довелось побывать и на фронте. В апреле 1942 года его направили в Крым. Прибыв, он сделал неутешительный вывод о Мехлисе – «глупец воображает себя полководцем»114. Серову было поручено руководить четырьмя пограничными полками, занятыми охраной тыла фронта. В пику оптимистичным донесениям Буденного и Мехлиса Серов первым сообщил в Ставку о захвате противником Киммерийского вала и прорыве противника на Керченский полуостров. Сталин послал телеграмму с проклятиями Мехлису, а Буденный разозлился до такой степени, что пригрозил Серову расстрелом115. Тем не менее все было кончено – немцы вышли к Керчи. Отход войск из Крыма носил панический характер. Увиденная картина потрясла Серова:

«Я уже с высоты видел столпотворение, куда двигались люди, пушки, обозы и т. д. Когда подошел ближе, моему ужасу не было конца. Все бойцы без винтовок – побросали, голодные, из-за [еды] дерутся, командиры ведут себя не лучше бойцов, никто никого не слушает. В общем, полная деморализация армии. Старших командиров, не говоря уже о генералах, не было». И та же картина на переправе на Большую землю – «катера брали силой»116. Сам Серов в последний момент сумел переправиться вместе с командованием войск НКВД по охране тыла Крымского фронта и в самом конце мая 1942 года вернулся в Москву117.

В июне 1942 года Серов выехал в Узбекистан для проверки работы органов НКВД республики. О его визите вспомнил в своем заявлении 26 октября 1954 года бывший нарком внутренних дел Узбекистана Амаяк Кобулов, осужденный к расстрелу и дожидавшийся казни:

«В 1942 году на обследование НКВД Узбекистана прибыл зам. наркома внутренних дел СССР Серов. Мы поехали с ним в Бухару. Он в присутствии сотрудников избил до крови арестованного узбека, хотя в этом никакой надобности не было, ибо этот узбек до избиения признался, как немцы его завербовали и перебросили через линию фронта для распространения провокационных, пораженческих слухов»118.

В начале июля 1942 года Серов переместился из Узбекистана в Туркмению, где в Ашхабаде провел совещание оперативных работников НКВД. В том же месяце был направлен в Архангельскую и Мурманскую области для оказания помощи в оперативной работе местным чекистам119.

Пребывание Серова в Москве получилось недолгим. В августе 1942 года его отправили в Сталинград для организации порядка в тылу оборонявших город войск. В город Серов прибыл 18 августа и застал картину панического отступления120. Серов инструктировал командира дивизии НКВД и начальника областного управления НКВД, где выставить заградительные посты для задержания «неорганизованно отходящих с фронта» и как организовать оборону на подступах к городу121. Но через два дня Серова срочно перебросили на Кавказ. Здесь он участвует в обороне Клухорского и Марухского перевалов Кавказского хребта. В Тбилиси Серов прибыл 25 августа, откуда после совещания у Берии выехал поездом в Сухуми. Оказалось, что немцы уже «оседлали» Клухорский перевал. На следующий день он отправился на передний край. Спал в палатке в горах, питался сухарями и получал от Берии приказания организовать наступление и «выгнать немцев» с перевала122. Серов попытался, и это закончилось неудачей и большими потерями.

Берия вызвал его в свой особняк в Сухуми, вновь нажимал и требовал «наступать». Серов снова очутился на передовой и чуть не попал в плен к первой горнострелковой дивизии «Эдельвейс»123. Когда дело в Клухоре поправилось, его перебросили на Марухский перевал, там оказалось поспокойней, но оборона тоже была поставлена из рук вон плохо. Серов выбрал выжидательную тактику. Он надеялся – в конце сентября выпадет снег на перевалах, и немцы сами уйдут. Расчет не оправдался. В середине сентября полк дивизии «Эдельвейс» занял перевал и ушел сам лишь в январе 1943 года, когда выпал обильный снег124.

Серов вновь вернулся на рубежи Клухорского перевала. Отсюда немцы могли напрямую выйти к Сухуми. В середине октября и здесь выпал снег, и немецкие войска отошли на перевал. Здесь Серов был контужен, попав под минометный огонь. И контузия имела весьма серьезные последствия: «систематически повторяются припадки с потерей сознания», как он писал в одном из своих обращений в ЦК125. А подробнее и в деталях об этом обстреле – в мемуарах126. Рассказ об обороне перевалов в воспоминаниях Серова идет деловито и буднично – лишь бы продержаться в ожидании снега, когда немец сам уйдет. Тогда как в заявлении в ЦК все выглядит прямо героически:

«Несмотря на кровопролитные бои с немцами, превосходящими по численности и хорошо подготовленными, мы сумели их остановить. Затем после двухмесячной подготовки сами перешли в наступление и выгнали их за перевалы»127.

В середине октября 1942 года Серов вернулся с передовой в Тбилиси и оттуда направился на Мамисонский перевал. И тут оборонительные позиции были слабы, немцы могли бы легко их опрокинуть. От пленного офицера связи Серов узнал, что немецкого наступления не будет128.

В конце октября Серова направили в Орджоникидзе (Владикавказ), на подступы к которому уже вышли немецкие войска. Здесь он организовал дивизию из работников НКВД, включая милицию и пожарную охрану, расставив подразделения вдоль Военно-Грузинской дороги. Выехал в Грозный, где тоже было неспокойно. В Орджоникидзе вернулся 6 ноября129. Город уже обстреливался.

Направление на Кавказ Серов получил непосредственно от Берии, без согласования с военным командованием. На допросе 5 августа 1953 года Берия пояснил, что чекистские работники им «были прикомандированы к командованию частей и для того, чтобы они были толкачами», и добавил: «Хорошо помню, что на Клухорском перевале был прикомандирован Серов»130, т. е. в их задачи входило наводить страх на военных, которым Берия не очень-то и доверял. Помимо чекистов из центра, Берия также прикрепил к каждому из 15 начальников обороны перевалов своих представителей – грузин, из числа местных партийных и чекистских начальников131. Как признавались потом военные командиры, «фактически мы были отстранены от руководства боевой деятельностью подчиненных нам войск»132. Пребывание Серова на фронте отмечено – 13 декабря 1942 года его наградили вторым орденом Ленина.

А.И. Лангфанг.

[РГАСПИ]

В октябре 1942 года Серова рассчитывали вызвать с Кавказа в Москву. Приказ НКВД СССР № 002387 от 29 октября 1942 года предписывал ему отправиться во главе оперативной группы «для оказания практической помощи» управлениям НКВД по Иркутской области и Красноярскому краю133. Но передумали. На фронте он в тот момент был нужнее. И следующим приказом НКВД СССР № 002410 от 2 ноября 1942 года командирование Серова отменили, а вместо него в Красноярск послали начальника отдела 1-го управления НКВД А.И. Лангфанга134.

Из Орджоникидзе (Владикавказа) Серова отозвали внезапно. И 7 ноября 1942 года он прибыл в Москву. По дороге он терялся в догадках о причинах срочного вызова. А причиной послужило серьезное происшествие – 6 ноября стреляли в Микояна. И не где-нибудь, а прямо на Красной площади у Спасской башни какой-то солдат открыл огонь. Микоян находился в бронированной машине и не пострадал. Как пишет Серов, на следующий день после прилета в Москву его вызвал Меркулов и сообщил о произошедшем позавчера135.

А.И. Микоян.

[Огонек. 1965]

Сталин вызвал 8 ноября к 19 часам на «ближнюю» дачу Меркулова, Абакумова и Серова. Его ярости не было предела. Он ходил в столовой и курил, не поздоровавшись, тут же начал: «Вам известно о случае стрельбы по Микояну?» Меркулов ответил: «Да, т. Сталин, мы вместе ведем следствие с т. Абакумовым». Сталин распалился: «Что следствие, следствие, на черта мне нужно ваше следствие. Позор, не знаете, что у вас под носом делается». Обрушившись на Меркулова и Абакумова, Сталин пенял им на то, что они в армии не служили: «Ну вот что с них взять. Военного дела не знают», а затем обратившись к Серову: «И это называется начальник особого отдела Красной Армии»136.

У Сталина, числившего Серова военным, вдруг возникла совершенно неожиданная идея: «Так дальше не пойдет, надо начальником особого отдела военного. Война идет, мало ли что может быть, а тут гражданские люди». Посмотрев на Серова, он изрек: «Товарищ Серов, вам надо взять и руководить особыми отделами фронтов, вы человек военный и с этим делом успешно будете справляться». Серов промолчал. Его совсем не обрадовала эта перспектива. А Сталин, решив, что

назначение уже состоялось, приказал Меркулову: «Соберите всех начальников особых отделов фронтов и все вместе проведите совещание, на котором укажите на серьезные недостатки в работе особых отделов и поставьте задачу в кратчайший срок устранить их, вы потом, т. Серов, мне доложите». Серов опять промолчал, а Сталин напутствовал: «Вы с этим не затягивайте. Идите и проводите»137.