Полная версия:

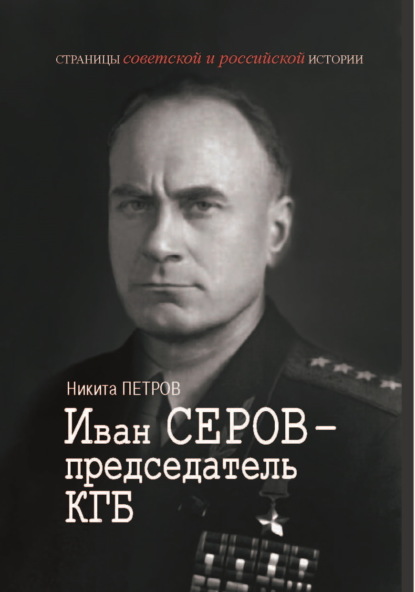

Иван Серов – председатель КГБ

1957, 5-14 июня — вместе с Н.С. Хрущевым и Н.А. Булганиным находился с официальным визитом в Финляндии.

1957, 5–8 июля — выезд в Ленинград вместе с членами Президиума ЦК КПСС на торжества по случаю 250-летнего юбилея города.

1957, 8-16 июля — в составе советской партийно-правительственной делегации находился с визитом в Чехословакии.

1957, 5-14 августа — выезжал в Берлин для подготовки визита партийно-правительственной делегации СССР в ГДР и позже сопровождал Н.С. Хрущева в ходе этого визита. Посещение Западного Берлина вместе с Хрущевым 9 августа39.

1958, 11–13 января — с Н.С. Хрущевым охотился в Беловежской пуще; на территории Польши состоялась неофициальная встреча с руководителями Польши.

1958, 16 марта — избран депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва.

1958, 1—10 апреля – в составе советской партийно-правительственной делегации находился с визитом в Венгрии.

1958, 22–24 октября — выезжал в Берлин для вручения наград работникам аппарата старшего советника КГБ при МГБ ГДР, награжденным указом ПВС СССР от 29 сентября 1958 г. (ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 77. Д. 31. Л. 66–68).

1958, 17 ноября — с 15:40 до 16:30 был на приеме у Н.С. Хрущева в Кремле.

1958, 3 декабря – решением Президиума ЦК КПСС (П194/ХБУШ) освобожден от должности председателя КГБ и назначен начальником Главного разведывательного управления и заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР по разведке.

1958, 8 декабря — подписан указ Президиума Верховного Совета об освобождении Серова от должности председателя КГБ при СМ СССР, одновременно распоряжением СМ СССР № 3890-рс на новой должности начальника ГРУ ему сохранено материальное содержание по ранее занимаемой должности.

1958, 31 декабря — председатель Комитета партийного контроля Н.М. Шверник направил Н.С. Хрущеву докладную записку о «фактах преступной деятельности Серова» с просьбой разрешить КПК «заняться делом Серова по существу».

1959, январь — избран делегатом с решающим голосом на XXI съезд КПСС от Воронежской парторганизации.

1959, 31 декабря – с 12:20 до 12:40 был на приеме у Н.С. Хрущева в Кремле.

1961, 18–20 марта — поездка в Берлин.

1961, июнь — участвовал в совещании в ЦК КПСС по вопросам улучшения разведывательной деятельности и координации закордонной работы КГБ и ГРУ.

1961, август – поездка в Польшу.

1961, 17–31 октября – не будучи избранным делегатом, участвовал в работе XXII съезда КПСС с правом совещательного голоса40.

1962, 29 марта – решением Президиума ЦК КПСС (П23/ХХХУ11) отменен указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1944 г., которым были награждены активные участники и организаторы депортации чеченцев и ингушей.

1963, 2 февраля – решением Президиума ЦК КПСС (П81/3) освобожден от должности начальника ГРУ и заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР по разведке.

1963, 7 марта – решением Президиума ЦК КПСС (П86/44) «за потерю политической бдительности и недостойные поступки» понижен в военном звании до генерал-майора и лишен звания Героя Советского Союза. Комитету партийного контроля поручено рассмотреть вопрос о его партийной ответственности.

1963, 7 марта — постановлением СМ СССР № 263 понижен в звании до генерал-майора.

1963, 12 марта – указом Президиума Верховного Совета СССР лишен звания Героя Советского Союза, медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина (наград, присвоенных указом от 29 мая 1945 г. и врученных 6 июня 1945 г.).

1965, 9 апреля — Комитет партийного контроля, рассмотрев персональное дело Серова, исключил его из партии за «допущенные нарушения социалистической законности и использование служебного положения в личных целях».

1965, 1 сентября — приказом министра обороны СССР № 240 уволен в запас Вооруженных сил по болезни с правом ношения военной формы и назначением пенсии в размере 300 рублей в месяц.

1985, 18 марта — обратился с заявлением на имя генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева с просьбой снять с него «тяжелые взыскания».

1990, 1 июля — умер в Москве.

2005, 27 августа – в селе Замошье Сокольского района Вологодской области по инициативе главы сельсовета при большом стечении народа открыта памятная доска в ознаменование 100-летия со дня рождения И.А. Серова41.

Награды И.А. Серова:

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 29.05.4542; 6 орденов Ленина 26.04.4043, 13.12.4244, 29.05.45, 30.01.5145, 19.09.5246, 25.08.5547; 5 орденов Красного Знамени 20.09.4348, 07.07.4449, 03.11.4450, 05.11.5451, 31.12.5552; орден Суворова 1 степени 08.03.4453; 2 ордена Кутузова 1 степени 24.04.4554, 18.12.5655; орден Отечественной войны 1 степени 11.03.8556; орден «Виртути Милитари» 4 степени (ПНР) 24.04.4657; «Крест Грюнвальда» 3 класса (ПНР) 11.11.55; знак «Заслуженный работник НКВД» 28.05.41.

Глава первая

От курсанта до наркома

Родился Иван Александрович Серов 26 августа (по новому стилю) 1905 года в деревне Афимское Замошской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии в семье крестьянина-середняка. Правда, сам он в автобиографии указывал 28 августа как день своего рождения1. И по отцовской, и по материнской линии предки Серова принадлежали к крестьянскому сословию2. В учетно-партийных документах, составленных со слов Серова, значится, что его отец после 1917 года продолжал работать в своем хозяйстве, с 1932 года находился на иждивении детей и в 1940 году умер3. Однако, по некоторым свидетельствам, его отцом был «старший офицер конного урядника полицейской стражи Кадомской тюрьмы»4. Этот факт приводит в своих воспоминаниях Н.П. Дудоров, бывший в 1956–1960 годах министром внутренних дел. В частности, он пишет:

«В 1957 году начальник УВД Вологодской области привез мне в МВД личное дело отца Серова – Александра Павловича Серова, найденное в архивах специальной Кадомской тюрьмы в Вологде для политических заключенных, где, кстати сказать, в 1912 году отбывал “наказание” Иосиф Сталин. В этой тюрьме работал отец Серова в качестве “старшего офицера конного урядника полицейской стражи Кадомской тюрьмы” за период с 1905 года по день Октябрьской революции 1917 года, после чего скрылся в неизвестном направлении, а Иван Серов скрывал от партии о прошлом его отца»5.

При этом стоит обратить внимание на то, что Сталин вовсе не «отбывал наказание» в упомянутой тюрьме. Согласно биографической хронике, 14 декабря 1911 года Сталин был выслан на 3 года под гласный надзор полиции в Вологду, а уже 29 февраля 1912 года бежал из вологодской ссылки. 22 апреля его вновь арестовали в Санкт-Петербурге и 2 июля 1912 года направили в Нарымский край под гласный надзор полиции, но всего лишь на не отбытые 3 года6.

Если бы Серов имел отца-жандарма, то ему для карьерного продвижения в советских условиях пришлось бы всю жизнь тщательно скрывать сей факт. Однако это вряд ли получилось бы при выдвижении Серова на руководящую работу в НКВД. Ведь существовали довольно строгие правила проверки и самого претендента, и его многочисленной родни. Конечно, бывали случаи, когда работники НКВД удачно скрывали правду о своем происхождении, но в основном это те, кто пришел на работу в «органы» до середины 1930-х, когда правила проверки не были столь уж строгими. В 1935 году введена анкета «спецпроверки» для всех поступающих на работу, связанную с секретностью, в том числе, разумеется, в НКВД и партийные органы. И при таком раскладе установить истинные занятия отца Серова, если бы тот в анкете указал неправду, для кадровиков НКВД не составило бы труда. Они всегда запрашивали сведения о родственниках с мест через региональные структуры НКВД.

Министр внутренних дел Дудоров в конце 1950-х годов с азартом выискивал любые материалы, способные скомпрометировать Серова. И нет сомнения, что какой-то Александр Павлович Серов (полный тезка, да еще с совпадающим годом рождения) действительно служил в Вологде в тюремной страже, но, возможно, это лишь однофамилец или дальний родственник. В автобиографии в 1940 году Серов писал: «Родители до революции и после занимались земледелием по месту моего рождения»7. Позднее в воспоминаниях он дал иную информацию: «Мать заболела воспалением легких, единственный врач по ошибке поместил ее в тифозную палату, и она там умерла. Отец работал ночным сторожем в кооперативе. Есть было нечего, но кое-как перебивались»8. Серов не указал даты смерти матери, но из контекста ясно, что речь идет о послереволюционной эпохе. И совершенно непонятно, что заставило его отца бросить крестьянствовать. Еще раньше, чем Дудоров, происхождением Серова всерьез заинтересовался Абакумов. Но и ему не удалось ничего доказать наверняка.

С семи лет Ивана Серова отдали учиться в приходскую школу. В 1916 году он окончил сельскую школу в городе Кадников Вологодской губернии, затем в 1923 году школу 2-й ступени там же. В том же году вступил в комсомол. Еще учась в школе, Серов 15 сентября 1922 года был зачислен бойцом в отряд ЧОН. Проходил в отряде военную подготовку, но в каких-либо военных или реквизиционных кампаниях не участвовал. С мая 1923 года по комсомольской рекомендации он стал работать в селе Покровском заведующим избой-читальней Кадниковского уездного отдела политического просвещения. Так молодой Серов обозначил свой политический выбор. Впрочем, после окончания гражданской войны иного пути у молодежи и не осталось. В сентябре 1923 года Серов избран председателем Замошского сельсовета и возглавлял его вплоть до своего призыва в армию в 1925 году. Его избрали также членом волостного исполкома.

В январе 1924 года Серова отправили на двухнедельные курсы политпросветработников в Вологду9. Серов пишет, что он «твердо решил вступить в партию» и, заручившись рекомендациями пяти партийцев, подал заявление в уком РКП(б), где одобрили его прием в кандидаты в партию и определили ему годичный кандидатский стаж как выходцу из бедных слоев10. Но с выдачей кандидатской карточки вышла проволочка, и Серов ее получил лишь в июне 1925 года11. Ровно через год – в июне 1926-го – он принят в члены ВКП(б).

Такие выдвижения не были редки в то время. Для руководства многочисленными низовыми советскими органами требовались прежде всего грамотные (умеющие читать и писать) и лояльные люди. Серов, несомненно, входил в их число. В августе 1925 года Вологодский губернский комитет партии посылает его на учебу в Ленинградскую пехотную школу (военное училище).

Во время учебы Серов активно участвует в партийной жизни, его избрали секретарем политячейки роты и техническим секретарем партбюро школы. Продемонстрировав высокую степень «партийно-политической благонадежности», Серов заслужил право выбрать себе место службы после учебы12. Он выбрал Северо-Кавказский военный округ и с октября 1928 года находился на службе на командных должностях в артиллерии РККА.

И.А. Серов. 1928.

[Серов И.А. Записки из чемодана…]

Сначала он командир огневого взвода в 22-й стрелковой дивизии в Краснодаре. С января 1931 года обучался на артиллерийских курсах усовершенствования командного состава РККА в Детском Селе под Ленинградом, по окончании которых в том же году в июне получил назначение на должность помощника командира батареи в 9-й корпусной артполк в городе Каменске, затем вновь в Краснодаре. Здесь Серов прослужил до 1934 года, последовательно занимая должности командира батареи, помощника начальника штаба полка и временно исполняющего обязанности начальника штаба полка.

В Каменске Серов женился. Как он вспоминает, ему понравилась встретившаяся в парке «красивая стройная девушка». Серов познакомился с ней, стали встречаться. Оказалось, Вера Абрамова только что окончила школу-девятилетку, собиралась поступать в институт. Молодожены зарегистрировали брак 19 марта 1932 года. И были вполне счастливы. Серов пишет о своем совсем небогатом и скромном существовании в то время: «Как сейчас помню, утром мы зарегистрировались, а вечером на грузовике перевезли “вещи” супруги ко мне в комнату. Вещи состояли из “приданого” – железная кровать (односпальная) и небольшой чемоданчик с бельем и платьями. Прямо сказать, негусто. Впоследствии пришлось излишнее обмундирование, точнее отрезы на брюки и китель, употреблять на платье и пальто супруге. Жалование было небольшое, около 90 рублей. Помощи ждать неоткуда, но нас это не смущало, как говорит народная поговорка – с милой рай и в шалаше»13. В сентябре 1932 года Серова перевели на должность в Краснодар. Здесь в 1933 году у Серовых родился первенец – сын Владимир.

И.А. Серов. 25 апреля 1928.

[Серов И.А. Записки из чемодана…]

В апреле 1934 года Серов получил назначение с повышением в Винницу в 24-й артиллерийский полк на должность помощника начальника штаба. Но служить ему здесь довелось недолго. Как и многие другие красные командиры, демонстрировавшие хорошие показатели по службе и в политической подготовке, Серов мог рассчитывать на развитие военной карьеры. И как только он подал рапорт с просьбой о поступлении в военную академию, его тут же приняли14. В ноябре 1934 года Серов был направлен на учебу в Москву в Военно-инженерную академию РККА, из которой в январе 1936 года перевелся в Военную академию им. Фрунзе на спецфакультет. Похоже, Серова готовили в военные разведчики – в программу его обучения входил японский язык. В январе 1939 года он закончил академию в звании майора.

Серов с женой. 1932.

[Серов И.А. Записки из чемодана…]

До сих пор биография Серова ничем не примечательна, она точная копия тысячи других жизнеописаний кадровых советских офицеров – выходцев из крестьянских семей. Но в январе 1939 года произошел резкий поворот в его жизни. По окончании академии на службу в войска он не попал. Группу выпускников собрали в Наркомате обороны и объявили, что дальнейшую службу они будут проходить в НКВД. Решением ЦК ВКП(б) Серов направлен на работу в центральный аппарат НКВД СССР. После смещения в ноябре 1938 года Ежова и развернутой новым наркомом внутренних дел Берией чистки кадрового состава госбезопасности в НКВД открылось множество вакансий. И в условиях острой нехватки кадров на руководящую работу в органы госбезопасности в конце 1938-го и начале 1939 года было брошено многочисленное пополнение из партийных, советских и комсомольских органов, а также выпускники вузов и слушатели военных академий. Майор артиллерии Серов попал в этот поток и 9 февраля 1939 года, сразу же, получил назначение на высокую должность заместителя начальника Главного управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР. Его непосредственным начальником стал В.В. Чернышев, имевший помимо главной милицейской должности еще и ранг заместителя наркома внутренних дел СССР.

И.А. Серов и В.И. Серова. 1930-е.

[Серов И.А. Записки из чемодана…]

Теперь карьера Серова развивается стремительно. И отчасти этому способствовал случай. Неизвестно, сколько времени проходил бы Серов в должности заместителя начальника милиции, если бы неожиданно не оказалась вакантной должность его шефа. Чернышева переместили заведовать ГУЛАГом. А дело в том, что назначенный на излете ежовской эпохи начальник ГУЛАГа Г.В. Филаретов оказался серьезно болен. Несчастный Филаретов стал беспокойно спать, у него появились слуховые галлюцинации, выпадение памяти и сердечные приступы. Обследовавший его врачебный консилиум категорически высказался за серьезное лечение. Случилось ли все это от перегрузки по работе или от пережитых волнений и страха разделить судьбу снятого с должности Ежова, сказать трудно. Для Берии ясно было одно: Филаретов с работой не справляется, и его надо заменить. Вместо него Берия решил назначить начальником ГУЛАГа Чернышева, а на освободившееся место поставить Серова. О предстоящей рокировке 15 февраля 1939 года Берия информировал Сталина и быстро получил его согласие15.

И.А. Серов. 1929.

[Из открытых источников]

Итак, уже 18 февраля 1939 года Серов стал руководителем всей милиции Советского Союза – начальником ГУРКМ НКВД СССР. Растут и его звания. 15 февраля ему присвоено специальное звание «майора госбезопасности» (что соответствовало званию комбрига в армии, а впоследствии полковника – в госбезопасности), а 30 апреля 1939 года – «старшего майора госбезопасности» (это уже два ромба в петлице и соответствовало комдиву в армии, а впоследствии генералу-майору в госбезопасности). О таком росте званий Серов в армии не мог и мечтать. Ведь за каких-то три месяца он получил звание, равное уровню высшего командного состава.

Ответственная должность и незнакомая работа поначалу ошеломили Серова. В аппарате НКВД в первой половине 1939 года шел активный процесс разоблачения прежнего «вражеского руководства». И Серов не остался в стороне, он с головой ушел в поиски врагов. По воспоминаниям бывшего начальника Управления рабоче-крестьянской милиции Казахстана М.П. Шрейдера, находившегося в 1939 году под следствием в Москве, на один из допросов вдруг явился Серов. Поболтав о пустяках, он бесхитростно выложил, зачем пришел: «Вот вы, например, очень могли бы помочь мне, новому в органах человеку… если бы разоблачили работников Главного управления милиции, участвующих в вашем контрреволюционном заговоре. Ведь поймите, я чувствую, что окружен врагами, и не знаю их»16.

Поведение Серова только на первый взгляд кажется нелогичным. Ведь в милиции в результате бериевской чистки и разгона кадров в аппарате и так некому работать, а он ищет, кого бы еще посадить. Но такова установка Берии (читай, Сталина), и Серов старательно ее выполняет. Шрейдеру посчастливилось выжить. В 1958 году на одном торжественном вечере в КГБ он оказался в президиуме рядом с Серовым и напомнил ему об этом случае:

«Что-то я не помню такого случая, – изобразив удивление, сказал Серов. – Вы наверняка путаете. – Но, увидев по выражению моего лица, что я не верю в его забывчивость, он добавил: – Во всяком случае, я очень рад, что вы живы и здоровы. А о прошлом надо постараться забыть»17.

Руководителем милиции Серов проработал недолго, 29 июля 1939 года его переводят на работу в госбезопасность, где он назначен начальником 2-го отдела Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) и одновременно заместителем начальника ГУГБ НКВД СССР. Теперь в задачи Серова входят борьба со всеми антисоветскими элементами и враждебными лицами в государственных учреждениях, чекистское наблюдение за наукой, литературой, искусством, а также борьба против представителей духовенства, бывших партийных оппозиционеров и т. п. Отдел, руководимый Серовым, имел название «секретно-политического». До него этот важнейший в госбезопасности отдел возглавлял Богдан Кобулов – ближайший к Берии человек.

Серову было непросто на новом месте. Он отчетливо сознавал свою полную неготовность к чекистской работе. Как он вспоминал: «По прошествии двух месяцев я стал уже кое-что понимать в чекистских делах, но все это происходило с большими усилиями, пришлось ночами сидеть на работе и с рассветом возвращаться домой…»18

Б.З. Кобулов.

[РГАСПИ]

Через 10 дней после нового назначения Серова принял Сталин в своем кремлевском кабинете19. Обсуждался вопрос о проведении воздушного парада в Тушино. Обычно при организации массовых действ – парадов, демонстраций, торжественных заседаний с участием «вождей» – на НКВД возлагалось «чекистское обслуживание» такого мероприятия. В переводе на нормальный язык это означало прежде всего просмотр и проверку списков участников и отсев всех неблагонадежных и подозрительных, обеспечение охраны и порядка в ходе самого мероприятия и негласное наблюдение за всеми его участниками. Вероятнее всего, «хозяин Кремля» имел также намерение лично познакомиться с новым шефом политического сыска и остался им вполне доволен.

Подготовка к параду была нелегкой. В Тушино за неделю начались репетиции. В итоге военно-воздушный парад, состоявшийся 18 августа 1939 года, получился беспрецедентным по размаху. Как отмечалось в газетах, «в этом году день авиации в Москве был отпразднован особенно торжественно»20. На главной трибуне присутствовали Сталин и члены Политбюро. Парад собрал около миллиона зрителей, а программа шоу предусматривала невиданные ранее аттракционы. Был продемонстрирован новый самолет-гигант «СССР Л-760» с шестью моторами, а на поле выброшен массовый парашютный десант с двух дирижаблей. Но гвоздем программы стала «инсценировка воздушного нападения на условный военный “объект”»21. На окраине тушинского аэродрома выстроили огромный макет оборонного завода, из его труб валил дым, и как будто там выпускалась какая-то продукция. В ходе праздничной феерии «завод» эффектно и красочно разбомбили. Такая игра в войну понравилась Сталину. Но игры играми, а через два года бомбежки стали для москвичей жестокой реальностью.

Быстрое выдвижение Серова на столь высокие и ответственные должности можно объяснить только одним обстоятельством. Он понравился и пришелся по душе самому наркому внутренних дел Берии. Служебный рост Серова продолжался, 2 сентября 1939 года его назначили наркомом внутренних дел Украины. Через два дня приказом НКВД ему присвоили специальное звание «комиссара госбезопасности 3 ранга» – три ромба в петлицах. В армии это соответствовало званию комкора, а с 1940 года званию генерал-лейтенанта.

Во главе НКВД Украины

До приезда Серова в Киев должность наркома внутренних дел УССР почти год оставалась вакантной. И причиной тому – беспрецедентный случай. Нарком внутренних дел Украины, комиссар госбезопасности 3 ранга А.И. Успенский, опасаясь ареста, 14 ноября 1938 года оставил работу, бежал из Киева и ушел в подполье. Конечно, он позаботился о том, чтобы его не искали, попытавшись всех убедить, что речь идет о банальном самоубийстве. На его рабочем столе осталась записка, из которой следовало, будто он пошел топиться в Днепре.

У Успенского, который являлся выдвиженцем Ежова и его ближайшим соратником, были все основания опасаться ареста. Уже горела земля и под самим «железным наркомом». Но Ежов все же предупредил его о нависшей над ним опасности. Как позднее рассказал на допросе сам Успенский:

«14 ноября утром мне позвонил по телефону Н.И. Ежов и предупредил меня о предстоящем аресте. Ежов сказал мне примерно следующее: “Тебя вызывают в Москву, дела твои будут разбирать. Плохи твои дела”. В конце разговора Ежов заявил мне: “А вообще ты сам посмотри, как тебе ехать и куда ехать…”»22

И.А. Серов

(семейное фото).

[Серов И.А. Записки из чемодана…]

В самоубийство Успенского никто не поверил. Его принялись искать, перекрыли все подступы к границе. Еще свежи были воспоминания, как руководитель Дальневосточного НКВД, комиссар госбезопасности 3 ранга Генрих Люшков, бежал со своего поста в июне 1938 года в Маньчжурию к японцам. И вот второй случай наглого дезертирства, особенно взбесивший Сталина23. И Люшкова, и Успенского он хорошо знал лично. Оба неплохо потрудились, выполняя его кровавые директивы в ходе Большого террора, щедро награждались орденами, Сталин принимал их в кремлевском кабинете24.

Искали Успенского долго. А он тем временем жил по фальшивым документам на имя Шмашковского под самым носом у НКВД под Москвой, затем в Муроме, Арзамасе, Свердловске и Челябинске, пока не был арестован в апреле 1939 года аж за Уралом, в городе Миассе, куда приехал искать работу. Деньги у него давно кончились.

А.З. Кобулов.

[РГАСПИ]

А пока шли поиски, в декабре 1938 года на должность первого заместителя наркома внутренних дел Украины поставили старшего лейтенанта госбезопасности Амаяка Кобулова, младшего брата ближайшего к Берии человека – Богдана Кобулова. Ему тут же, через одну ступень, присвоили звание майора госбезопасности. Но назначить его полноценным наркомом крупнейшей союзной республики, даже при таком влиятельном родстве, никак не могли. Уж слишком низок был его предыдущий служебный уровень – начальник райотдела НКВД в Гаграх – и вызывающе ничтожен партийный стаж25. Тем не менее до своего назначения в начале сентября 1939 года резидентом НКВД в Берлин Амаяк Кобулов руководил чекистским аппаратом Украины, официально числясь «исполняющим обязанности» наркома внутренних дел УССР. Его перемещение в Германию открыло Серову дорогу в Киев. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении Серова на должность наркома внутренних дел Украинской ССР принято 2 сентября 1939 года, и в тот же день выпущен соответствующий приказ НКВД СССР. В Киеве Серов получил неплохую квартиру в доме № 3 по улице Короленко26.