Полная версия:

Иван Серов – председатель КГБ

Никита Петров

Иван Серов – председатель КГБ

АФК «СИСТЕМА»

совместно

с Российским государственным архивом социально-политической истории

представляют

страницы советской и российской истории

Страницы советской и российской истории; Библиотека АФК «Система»

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории»

А.К. Сорокин

© Петров Н.В., 2021

© Фонд поддержки социальных исследований, 2021

© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2021

© Российский государственный архив новейшей истории, иллюстрации, 2021

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2021

© Российский государственный военный архив, иллюстрации, 2021

© Политическая энциклопедия, 2021

Предисловие

В истории страны фигура Ивана Александровича Серова (1905–1990), ее значимость и политический вес затмевают государственные посты, которые он формально занимал. Он – тайный демиург из госбезопасности, помогавший Хрущеву избавиться от бывших соратников – Молотова, Маленкова, Кагановича и прочих, кого объявили в июле 1957 года «антипартийной группой». Свою роль и в преобразовании чекистского ведомства, и в упрочении личной власти нового лидера страны – первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева – Серов сыграл добросовестно и преданно. Но наградой ему стало перемещение из кресла руководителя КГБ в Министерство обороны на должность начальника Главного разведывательного управления (ГРУ). Пост хоть важный и ответственный, но почти незаметный в высшей советской иерархии.

Серов оказался как бы в политической тени. Его имя выпало из обоймы упоминаемых в советской печати лидеров средней руки. И хотя его карьера была фактически окончена, он вплоть до начала 1963 года еще сохранял свои регалии и относительно высокое положение начальника ГРУ. Однако при этом реального политического влияния уже не имел. Его имя даже не значится в списках делегатов открывшегося в октябре 1961 года XXII съезда КПСС, получившего эпохальное название «съезда строителей коммунизма». А в последующие 1970-1980-е годы имя Серова практически не встречается в советской исторической литературе. Оно и понятно. Вышколенные советские историки предпочитали не касаться скользких тем.

И все же Серова не забыли. Только в нашумевшей книге Джона Баррона «КГБ», вышедшей в 1974 году, его имя упоминается четырежды. Но о нем чаще пишут на Западе, да и то в связи с тайными операциями (похищениями и убийствами), проведенными КГБ в 1954–1959 годах в Германии, а также с делом офицера советского ГРУ Пеньковского, оказавшегося английским агентом, после разоблачения которого, собственно, Серов и был растоптан Хрущевым.

Интерес к личности Серова, влиятельного руководителя тайной полиции хрущевской эпохи, значительно возрос в последние десятилетия. Это вполне объяснимо. После августа 1991 года началось освоение историками ранее закрытых архивов. Стали доступны, хотя фрагментарно и частично, ранее тщательно оберегаемые от посторонних взглядов архивные материалы МВД, КГБ и ЦК КПСС. Тем самым заметно расширился круг источников для изучения биографии И.А. Серова и его подлинной роли во многих громких событиях времен Сталина и Хрущева.

Имя Серова теперь часто встречается в подборках публикуемых документов о массовом выселении народов Северного Кавказа, подавлении польского национального движения в 1944–1945 годах, репрессиях в послевоенное время на территории Восточной Германии, подавлении народного восстания в Венгрии в 1956 году. Постепенно стали появляться научные и публицистические статьи о жизни и служебной деятельности Серова, часть из которых опубликована за рубежом1. Наконец, в 2005 году увидела свет и первая научная биография Серова2. Можно сказать, что автору этой книги несказанно повезло. Через одиннадцать лет после ее публикации главный персонаж заговорил. И все, о чем рассказывалось в книге «Первый председатель КГБ Иван Серов», нашло свое подтверждение в мемуарах самого Серова.

Итак, 2016 год принес сенсацию – издание мемуаров Серова3. Нет, это не стало неожиданностью. О том, что Серов писал мемуары, было известно. Неясным оставалось лишь, какова их судьба и насколько они содержательны и откровенны. И хотя опубликована лишь часть из написанного Серовым, уже то, что увидело свет, поражает воображение и погружает читателя в «кремлевские тайны». Разумеется, мемуары дали много нового материала и, самое главное, немало объяснений мотивации тех или иных поступков Серова и Сталина.

Сложилась качественно новая ситуация, когда необходимость в дополнении и переиздании биографической книги о Серове мотивировалась тем, что ее главный герой обрел голос. Разумеется, за истекшее с момента первого издания время появилось много новых публикаций документов, а автор провел дополнительные исследования в архивах. И все это в совокупности обеспечило богатейший материал для включения в книгу.

Не считая ключевого и важнейшего в его жизни поста председателя КГБ, Иван Александрович Серов был заметным политическим деятелем сталинской эпохи, являлся членом Центрального комитета ВКП(б) – КПСС, входил в ближайшее окружение Берии. И, бесспорно, историческую ценность имеет не только сама по себе биография Серова. Не меньший интерес вызывает история руководимых им карательных подразделений. Именно через историю повседневной служебной деятельности раскрываются личность и характер Серова.

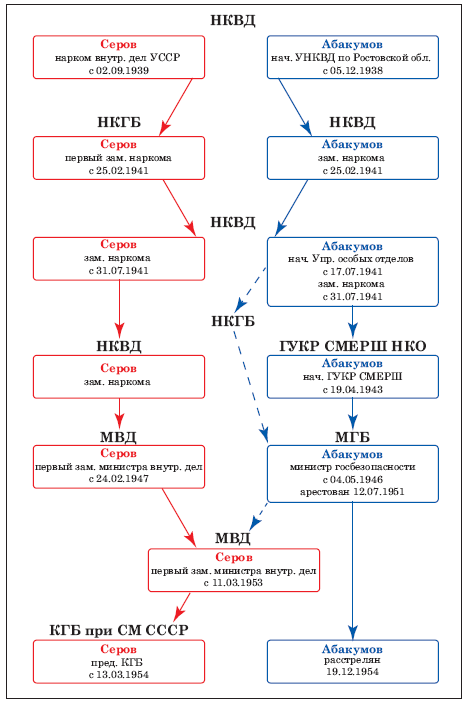

Важной темой книги стали конфликты внутри сталинской верхушки, особенно среди руководителей различных карательных ведомств: внутренних дел, госбезопасности и военной контрразведки. В какой степени они носили принципиальный характер, а в какой были обусловлены лишь межведомственными трениями и соперничеством в борьбе за внимание и расположение Сталина? Большая часть таких конфликтов и долговременная вражда между ведомствами имели причиной примитивную личную неприязнь между главами различных спецслужб. Вместе с тем можно с уверенностью утверждать, что вслед за этим могли проявиться и принципиальные расхождения во взглядах на те или иные проблемы и способы их решения.

Но принципы служили лишь вторичным фактором, своего рода камуфляжем или внешней аргументацией, прикрывавшей и объяснявшей вражду ведомств. На самом деле ничего иного кроме внутривидовой борьбы за этим не стояло. Да и сам Сталин поощрял соперничество и взаимный контроль спецслужб: так гораздо легче управлять страной, казалось ему. Разделять и властвовать – вполне эффективный метод диктатора. Однако подобные нравы и порядки в сталинском окружении чаще всего приводили к трагическим последствиям.

Схема служебных перемещений И.А. Серова и В. С. Абакумова. 1939–1954. [Составлена автором]

По крайней мере, долгая и острая вражда И.А. Серова и В.С. Абакумова самым серьезным образом отразилась на карьере обоих. Министр госбезопасности Абакумов пал жертвой Сталина. В июле 1951 года его сняли с должности, арестовали, и его будущий расстрел был предрешен. Вовсе не случайно рассказ об интригах Абакумова и его бесславном падении занимает серьезное место в книге. Иначе невозможно понять роль Сталина – верховного устроителя судеб. Служебное пересечение Абакумова и Серова в рамках организационных реформ ведомств государственной безопасности и внутренних дел дает хорошее представление и об их месте в начальственной иерархии и истории руководимых ими структур.

Серову в каком-то смысле повезло: вплоть до смерти Сталина он сохранял свой пост первого заместителя министра внутренних дел. Тем не менее нельзя сказать, что это противостояние никак на нем не отразилось. За несколько послевоенных лет Абакумов сумел накопить и направить Сталину огромное количество различных материалов компрометирующего свойства против Серова. Они-то и стали своего рода миной замедленного действия. Даже благоволивший Серову Хрущев не мог закрывать глаза на подобное.

Все это вполне вписывалось в правила советской номенклатуры и составляло суть кремлевской повседневности. Когда пришел срок, Серову припомнили все, что за ним числилось, и не только по «абакумовскому счету»: прибавились и депортации народов Кавказа и Крыма, за которые Серов был в свое время осыпан полководческими орденами, и участие в работе внесудебных органов, проводивших репрессии. Взлет и падение Серова и его нешуточная борьба с Абакумовым составляют, пожалуй, главный стержень его биографии.

Биографическая хроника

1905, 26 августа – родился в деревне Афимское Кадниковского уезда Вологодской губернии в семье крестьянина-середняка.

1916, май — окончил сельскую школу в Кадникове.

1922, 15 сентября — зачислен бойцом отдельной роты ЧОН при Кадниковском укоме РКП(б).

1923 — вступил в комсомол.

1923, май — окончил школу 2-й ступени в Кадникове.

1923, май — начал работать заведующим избой-читальней в селе Покровском Кадниковского уезда.

1923, сентябрь — возглавил сельсовет в селе Замошье.

1925, июнь — принят кандидатом в члены РКП(б).

1925, август — направлен Вологодским губкомом РКП(б) на учебу в Ленинградскую пехотную школу.

1928, 30 октября — по окончании пехотной школы направлен на службу в Северо-Кавказский ВО, где назначен командиром огневого взвода 66-го стр. полка 22-й стр. див. в Краснодаре.

1929, 9 декабря – назначен командиром взвода 8-й батареи 22-го артполка 22-й стр. див.

1931, 1 января — направлен на учебу на артиллерийские курсы усовершенствования командного состава РККА в Детском Селе.

1931, 1 июня — назначен командиром топографического взвода 9-го корпусного артполка в Каменске.

1931, 27 сентября — назначен и. о. командира батареи 9-го корпусного артполка в Каменске.

1932, 19 марта — оформил брак с Верой Абрамовой в Каменске.

1932, сентябрь — назначен врид командира топографической батареи 9-го корпусного артполка в Краснодаре.

1933, 24 января — родился сын Владимир.

1933, 23 марта — утвержден в должности командира топографической батареи 9-го корпусного артполка в Краснодаре.

1933, декабрь – назначен врид начальника штаба 9-го корпусного артполка в Краснодаре.

1934, апрель — назначен помощником начальника штаба, затем и. о. начальника штаба 24-го артполка в Виннице.

1934, 17 ноября – зачислен слушателем в Военно-инженерную академию РККА в Москве.

1936, 13 января — переведен на спецфакультет Военной академии им. Фрунзе.

1936 — присвоено военное звание майора.

1939, январь — окончил Военную академию им. Фрунзе.

1939, январь – направлен на руководящую работу в НКВД СССР.

1939, 9 февраля — назначен заместителем начальника Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

1939, 15 февраля – присвоено звание майора ГБ.

1939, 18 февраля — назначен начальником Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

1939, 30 апреля – присвоено звание старшего майора ГБ.

1939, 29 июля — назначен начальником 2-го (секретно-политического) отдела ГУГБ и заместителем начальника ГУГБ НКВД СССР.

1939, 2 сентября – приказом НКВД СССР назначен наркомом внутренних дел УССР.

1939, 4 сентября – присвоено звание комиссара ГБ 3 ранга.

1939, 17 сентября — во главе оперативной группы НКВД УССР вместе с частями Красной армии перешел границу Польши в направлении: Гусятино, Чертков, Тарнополь1.

1940, 15 мая — выступил с речью на XV съезде КП(б) Украины.

1940, 17 мая — избран членом ЦК и членом Политбюро ЦК КП(б) Украины.

1940, 28 июня – во главе оперативной группы НКВД УССР вместе с частями Красной армии перешел границу Румынии и прибыл в Кишинев2.

1941, 5 января — доизбран в состав депутатов Верховного Совета СССР 1-го созыва.

1941, 3–5 февраля — участвовал в работе IV пленума ЦК КП(б) Украины, избран делегатом на XVIII партийную конференцию ВКП(б).

1941, 20 февраля — на XVIII партийной конференции ВКП(б) избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

1941, 25 февраля — постановлением СНК СССР назначен первым заместителем наркома госбезопасности СССР.

1941, 7 мая – освобожден от обязанностей члена Политбюро ЦК КП (б) Украины в связи с «переходом на другую работу».

1941, 5 июня — утвердил обвинительное заключение по делу академика Н.И. Вавилова.

1941, июнь – выехал в Ригу для участия в репрессивной кампании по проведению массовых арестов и депортации населения из Литвы, Латвии и Эстонии.

1941, 29 июля — приказом Ставки ВГК № 00102 создан Военный совет при командующем ВВС Красной армии, в состав которого включены И.А. Серов и Н.А. Булганин3.

1941, 30 июля — постановлением СНК СССР назначен заместителем наркома внутренних дел СССР.

1941, 27 августа – приказом НКВД СССР № 001558 командирован в качестве начальника оперативной группы для выселения немецкого населения из АССР Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей4.

1941, 8 сентября — направлен в Ленинград для изучения обстановки и доклада Г.М. Маленкову5.

1941, 22 сентября — приказом НКВД СССР № 001353 ему объявлена благодарность за проведение выселения немцев.

1941, 8 октября — постановлением ГКО № 740сс включен в состав «пятерки для проведения специальных мероприятий по предприятиям Москвы и Московской области» (минирования объектов города на случай захвата противником)6.

1941, 12 октября — постановлением ГКО № 765сс назначен начальником охраны НКВД Московской зоны.

1941, 15 октября — направлен Сталиным в Донбасс с указанием подготовить взрыв водохранилищ и затопление шахт7.

1941, октябрь – вылетел на три дня в Ростов-на-Дону для наведения порядка в городе и прекращения паники и мародерства8.

1941, 28 декабря – приказом НКВД СССР № 001735 на него возложено руководство созданием и обеспечением деятельности спецлагерей для военнослужащих РККА, побывавших в немецком окружении и плену.

1942, апрель-май — командирован в Крым для руководства войсками НКВД по охране тыла Крымского фронта9.

1942, июнь-июль — выезд в командировку в Узбекистан и Туркмению для проверки работы местных НКВД.

1942, 2 июля – выступил на совещании работников НКВД в Ашхабаде.

1942, 9 июля — приказом НКВД СССР № 001436 командирован в Архангельск и Мурманск для проверки работы областных управлений НКВД и «оказания практической помощи в агентурно-оперативной работе».

1942, 11–13 августа — вылетел в Куйбышев для подготовки встречи Черчилля10.

1942, 18 августа — командирован в Сталинград для организации работы охраны тыла фронта11.

1942, 25 августа — прибыл в Тбилиси в распоряжение Берии для участия в обороне Кавказа12.

1943, 21–26 января – поездка в Воронеж, посещение Старого Оскола13.

1943, 4 февраля — присвоено звание комиссара ГБ 2 ранга.

1943, 4-26 февраля – направлен в Сталинград для руководства на месте приемом пленных немцев и создания новых лагерей для военнопленных14.

1943, 26 февраля – 20 марта — командировка в 58-ю армию Северо-Кавказского фронта15.

1943, март — вызван в Краснодар к члену ГКО Берии на совещание по подготовке наступления на Таманском полуострове16.

1943, 7 мая — командирован с оперативной группой в Элисту17.

1943, 11 июня — постановлением ГКО № 3551сс вместе с С.Р. Мильштейном командирован для проверки состояния аэропортов и воздушной трассы Москва – Красноярск – Уэлькаль, с правом совершения полетов в Ном и Фербенкс.

1943, 9 июля — приказом Центрального штаба партизанского движения № 65/н награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени.

1943, 2–5 августа — сопровождал и руководил охраной Сталина в поездке в Гжатск и Ржев в тыл Западного и Калининского фронтов18.

1943, 26 сентября — вылетел в Ставрополь19.

1943, 2 ноября — руководил выселением карачаевцев из Карачаево-Черкесской автономной области20.

1943, 28–29 декабря — руководил выселением калмыков из Калмыцкой АССР.

1944, 23–29 февраля — под непосредственным руководством Берии участвовал в выселении чеченцев и ингушей из Чечено-Ингушской АССР21.

1944, 6марта – апрель – командирован в Ровно и Станислав для проведения арестов членов украинского национального сопротивления22.

1944, 13 апреля – май — командирован в Крым для «организации оперативно-чекистских мероприятий по очистке Крыма от антисоветских элементов»; участвовал в разработке плана и выселении крымских татар23.

1944, июль — командировка в Минск для оказания помощи НКВД БССР в «проведении оперативно-чекистских мероприятий» по очистке территории республики от «предателей и пособников оккупантов»24.

1944, 14 июля – август — командирован в Вильнюс, затем в Каунас для «проведения оперативно-чекистских мероприятий» по очистке тыла фронта и разоружения отрядов польской Армии крайовой25.

1944, 7-15 октября — командирован в Румынию в город Крайову для проведения арестов руководителей города – членов легионерских организаций26.

1944, 15 октября — вернулся в Польшу в город Люблин27.

1945, 11 января — приказом НКВД № 0016 назначен уполномоченным НКВД СССР по 1-му Белорусскому фронту.

1945, 7 марта — назначен советником НКВД СССР при Министерстве общественной безопасности Польши.

1945, 27 апреля – освобожден от должности советника НКВД СССР при Министерстве общественной безопасности Польши (приказ НКВД № 00391 от 27 апреля 1945 г.).

1945, 2 мая — постановлением ГКО № 8377сс назначен заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом по делам гражданской администрации.

1945, 6 июня — постановлением СНК СССР № 1326-301сс назначен заместителем главноначальствующего СВАГ по делам гражданской ад министр ации.

1945, 4 июля — приказом НКВД СССР № 00780 назначен уполномоченным НКВД по Группе советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ).

1945, 9 июля — присвоено звание генерал-полковника.

1946, 10 февраля – избран депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва от Гомельского городского избирательного округа.

1946, 13 мая — постановлением СМ СССР № 1017-419сс включен в состав членов Специального комитета по реактивной технике при СМ СССР (с 10 мая 1947 г. постановлением СМ СССР № 1454-388сс переименован в Комитет № 2 при СМ СССР).

1946, 22 мая – выступил на собрании партийного актива Штаба СВАГ с докладом о Пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства в СССР на 1946–1950 гг. и задачах парторганизаций СВАГ.

1947, 24 февраля — постановлением СМ СССР № 342 назначен первым заместителем министра внутренних дел СССР.

1947, март — прибыл из Германии на работу в Москву.

1947, 14–30 октября — участвовал в испытаниях ракеты А-4 (созданной на основе немецкой Фау-2) на полигоне Капустин Яр28.

1947, 23 декабря – 1948, 13 января — выехал в Магадан, где руководил комиссией по расследованию взрыва в порту29.

1948, 6-22 декабря — командировка в Сибирь и на Урал для проверки условий проживания спецпереселенцев.

1950, 23–27 января — командировка на строительство Волго-Донского канала, в Калач и Цимлянск.

1950, 29 мая – 7 июня — командировка в Южно-Сахалинск и Олу для проверки лагерей и выяснения причин невыполнения плана по добыче нефти.

1951, 8-27 января – командировка в трест «Уралалмаз» (Молотовская обл.)30.

1951, 10–21 мая – командировка в Кемерово с проверкой лагерей Кузбасса.

1952, 5 января — постановлением СМ СССР № 42-12с назначен заместителем председателя Коллегии МВД СССР.

1952, 29 января – 7 февраля — командировка на строительство Волжской ГЭС.

1952, 4 марта — командировка в «Куйбышевгидрострой»31.

1952, 8 марта – распоряжением СМ СССР № 4939-р командирован на строительство Волго-Донского канала для «осуществления постоянного руководства МВД СССР» на весь период до ввода канала в действие. Вернулся в Москву 9 июня 1952 г.32

1952, 12–19 июля — командирован руководить ликвидацией аварии на Мариновской насосной станции Волго-Донского канала (Сталинградская обл.)33.

1952, 12 сентября — распоряжением МВД СССР № 1223 назначен председателем комиссии для организации похорон заместителя министра внутренних дел СССР В.В. Чернышева.

1952, 14 октября – на XIX съезде КПСС избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

1952, 16 октября – 27 ноября – инспектировал тресты Специального главного управления МВД, занятые добычей золота и цветных металлов (Новосибирск, Чита, Бодайбо, Якутск).

1953, 2–5 февраля — командирован в состав комиссии по расследованию причин пожара на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

1953, 10–21 июня – командирован в Ленинград для усиления работы уголовного розыска и борьбы с преступностью34.

1953, 10 декабря – решением Президиума ЦК КПСС (П43/Х) командирован на две недели в Берлин для ознакомления с экономическим положением в ГДР.

1954, 13 марта – указом Президиума Верховного Совета СССР назначен председателем КГБ при СМ СССР.

1954, 4 мая – решением Президиума ЦК КПСС (ПбЗ/V) назначен членом Центральной комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке и на поселении.

1954, 5–9 июня — участвовал во Всесоюзном оперативном совещании руководителей органов госбезопасности в Москве.

1954, 13–17 июля — присутствовал на войсковых тактических учениях под командованием Г.К. Жукова на Тоцком полигоне, где была взорвана атомная бомба.

1954, 28 сентября – 19 октября – в составе советской партийно-правительственной делегации находился в Китае.

1955, 27 февраля – избран депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва.

1955, 18–19 мая — выезжал в Белград для подготовки визита советской партийно-правительственной делегации.

1955, 26 мая – 5 июня — в составе советской партийно-правительственной делегации находился в Югославии, Болгарии и Румынии.

1955, 13–14 июля — вылетал в Женеву вместе с А.М. Коротковым для подготовки участия делегации СССР в Женевском совещании.

1955, 16–24 июля — участвовал в Женевском совещании глав четырех держав: СССР, США, Великобритании и Франции.

1955, 8 августа – присвоено звание генерала армии.

1955, 25–31 октября — вылетал в Дели для подготовки визита советской партийно-правительственной делегации.

1955,17ноября-19декабря-сопровождал Н.С. Хрущева и Н.А. Булганина в ходе их официальной поездки в Индию, Бирму и Афганистан.

1956, 25 февраля – на XX съезде КПСС избран членом ЦК КПСС.

1956, 16 марта — решением Президиума ЦК КПСС (П6/ХХХП) назначен членом Комиссии по подготовке и проведению Московского фестиваля молодежи и студентов в 1957 году.

1956, 22–28 марта — пребывание в Лондоне в целях подготовки визита в Великобританию советской правительственной делегации.

1956, 13–18 августа – пребывание в Берлине, встреча с Вальтером Ульбрихтом35.

1956, 23–30 октября — вылетал в Будапешт для изучения обстановки и выработки мер по подавлению народного восстания в Венгрии36.

1956, 3 ноября – 1 декабря — руководил действиями органов КГБ в подавлении народного восстания в Венгрии37.

1957, 1-2января — поездка вместе с Н.С. Хрущевым в Будапешт38.

1957, 3–5 апреля – участвовал в совещании руководящих работников КГБ при СМ БССР в Минске.

1957, 1–3 июня — пребывание в Хельсинки в рамках подготовки визита советской партийно-правительственной делегации в Финляндию.