Полная версия

Полная версияИстории города С

Согласно легенде, именно В.А. Махнев являлся автором официального названия атомной бомбы – РДС-1. Придумать название ему поручил его непосредственный начальник П.Я. Мешик. Поручение было выполнено – предложено назвать первую советскую бомбу просто РД (Реактивный Двигатель). Но когда сделали макет бомбы, продемонстрировали ее Сталину и получили одобрение, то В.А. Махнев предложил добавить к названию РД первую букву имени вождя – РДС (Реактивный Двигатель Сталина).

В.А. Махнев был непосредственным участником проведения испытания РДС-1 на Семипалатинском полигоне. 28 августа 1949 года в 4 часа дня в мастерскую окончательной сборки был доставлен боевой плутониевый заряд и нейтронные запалы к нему. Около 7 часов вечера на полигон прямо к башне прибыли председатель Спецкомитета Л.П. Берия и его члены М.Г. Первухин и В.А. Махнев. Они ознакомились с ходом работ и объехали ряд площадок, затем отправились на командный пункт. Около 12 часов ночи они вновь приехали на поле и присутствовали сначала на работах по подъему изделия на башню, а затем на командном пункте вплоть до взрыва. В 7 часов утра 29 августа 1949 года был произведен первый в СССР ядерный взрыв.

После образования в 1953 году Министерства среднего машиностроения СССР В.А. Махнев работал в его Центральном аппарате начальником управления научно-технической информации и международных связей Минсредмаша. С 1956 года – начальником Управления по научно-технической информации и выставкам в Государственном Комитете по использованию атомной энергии, которое тогда называли еще Управлением по иностранным вопросам.

Скончался В.А. Махнев 15 июня 1965 года, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его жена Софья Александровна (1906-1972), уроженка города Хабаровска, покоится рядом с мужем. У них были сыновья Андрей и Василий. Возможно, у этого рассказа будет продолжение. Было бы интересно узнать историю, как простой парень из слободского предместья стал создателем ядерного щита советской державы, который изменил мировой порядок.

Книгу Памяти написал фронтовик

В 1994 году в городе Кирове была издана 17-томная Кировская областная Книга Памяти. В ее 10-м томе опубликованы поименные списки слобожан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. В предисловии Слободской районной Книги Памяти читаем, что в нее «было внесено 11167 слобожан, из них погибших 5528, пропавших без вести 5639. Всего за годы Великой Отечественной войны Слободским райвоенкоматом было мобилизовано на фронт 21343 человека». К сожалению, в Книгу Памяти не вошли имена еще многих земляков – точка в розыскных мероприятиях не поставлена и по сей день. И все-таки Книга Памяти стала уникальным явлением в увековечении имен воинов-слобожан, павших в боях за Родину, и предметом поклонения людей, имена родственников которых значатся в Книге.

Возглавлял работу по созданию районной Книги Памяти участник Великой Отечественной войны В.А. Лихачев (7 августа 2021 года ему исполнилось 95 лет). Викентий Аркадьевич поделился воспоминаниями:

– В начале 1989 года в Политбюро ЦК КПСС было принято решение о создании Всесоюзной Книги Памяти. В апреле того же года бюро Кировского обкома партии утвердило редакционную комиссию по созданию областной Книги Памяти. Горкомам партии было предложено также подготовить районные Книги Памяти. К тому времени я уже вышел на пенсию с поста председателя комитета народного контроля. Когда в Слободском встал вопрос, кто возглавит эту работу, меня вызвали в горком партии и поручили заняться этим делом. Не представляя поначалу его масштабов, я считал, что за полгода-год мы управимся. Однако на деле едва уложились в пять лет.

В состав рабочей группы, которая изо дня в день неустанно трудилась вместе со мной, входили ветераны труда – бывшая учительница школы № 7, моя супруга Т.П. Лихачева и бывший председатель райкома профсоюза работников торговли Л.М. Уланова. На этих женщин легла вся черновая работа. Помощь в создании Книги Памяти также оказали районная редакционная комиссия в составе представителей городской и районной администраций А.Н. Корепанова и В.А. Погудина, слободской горвоенком А.П. Сабанчеев, сельские и поселковый Советы народных депутатов, ветераны войны и труда И.Ф. Пантелеев, И.А. Бурков, А.Г. Загарских, В.И. Князев, С.С. Ильин, Н.М. Трегубова, С.А. Мясникова, Р.В. Ложкина, Н.И. Глотова и другие.

Работу начали с изучения архивов военкомата и сразу же наткнулись на первые трудности – документы были написаны на газетной бумаге, со временем стали рыхлыми, до некоторых нельзя было дотронуться. К тому же в военкомате не было полного учета погибших – в годы войны похоронки зачастую шли напрямую к адресату, и в результате большая часть не вернувшихся с фронта людей выпала из поля зрения военкомата, где мы обнаружили примерно 6,5 тысяч имен. Также около 10 тысяч справок получили по нашим запросам из Подольского и Ленинградского госархивов Министерства обороны СССР. В первом хранятся сведения о сухопутных войсках, во втором – о моряках. Сведения на офицерский состав брали в областном военкомате. Использовали также письма-ответы из военкоматов других областей с мест захоронения воинов-слобожан, сообщения поисковых групп, извещения, хранившиеся у родственников. В слободском отделе социального обеспечения воспользовались списками семей, получавших пособия на детей по случаю гибели отца. В результате этих розыскных мероприятий нам удалось дополнительно установить еще более 5 тысяч имен.

Всего было составлено свыше 12 тысяч карточек на погибших, где указывались основные биографические данные: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, проживания и призыва, национальность, партийность, воинское звание и должность, дата гибели и место захоронения. Они были расставлены в алфавитном порядке в ящики. Наша квартира в это время превратилась в штаб, куда ежедневно поступало несколько десятков звонков.

Затем началась работа по сверке картотеки. Ее трудность состояла в том, что после войны прошло уже полвека, некоторые деревни исчезли с карты района, ушли из жизни очевидцы тех времен. Если бы эта работа проводилась через 10 лет после войны, она была бы намного эффективней. Тем не менее, во многом благодаря всемерной поддержке и усердию моей жены Татьяны Павловны, районная Книга Памяти была вовремя сдана в печать. Также помогло то, что я воевал на фронте, почти 7 лет отслужил в армии, знал обо всех воинских подразделениях, закончил партийную школу и заочно пединститут. Мы создали важнейший документ, памятник о войне – это история нашего города и района.

С особой горечью В.А. Лихачев рассказал о своих фронтовых буднях – вначале служил рядовым автоматчиком в пехоте, затем связистом телефонной связи, освобождая Белоруссию и Прибалтику:

– В начале 1943 года с фронта пришло известие, что при защите Ленинграда погиб мой отец. А осенью меня самого призвали в армию, мне было 17 лет и 2 месяца. До сих пор помнится тот день 4 ноября 1943 года, когда из Слободского нас отправили в Котельнич на областной пересыльный пункт. Здесь мы получили обмундирование и отправились в запасной полк в поселок Вишкиль. Жили там в больших землянках, в которых умещалось по 250 человек. Я служил в автоматной роте. Команды для отправки на фронт были сформированы в марте 1944 года. Сначала нас в товарных вагонах везли по направлению города Великие Луки, но затем дивизию перебросили, и эшелон поехал на Смоленщину. По пути нас стали бомбить немецкие самолеты, и сотни молодых солдат погибли, даже не добравшись до фронта.

В свой первый бой мы вступили в начале апреля на белорусской земле. Я воевал в 935-м стрелковом полку 306-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта, который первым начал освобождение Белоруссии. За два месяца боев наш полк освободил более 50 белорусских сел и деревень. Освобожденные территории представляли собой ужасное зрелище – населенные пункты были разрушены бомбежками и артобстрелами или сожжены немцами при отступлении. Самым тяжелым впечатлением стали несколько лагерей, куда при гитлеровцах сгоняли мирное население. Освобождая их, мы видели людей, доведенных до крайнего истощения, которые походили на движущиеся скелеты. На это было невозможно смотреть даже нам, солдатам, много повидавшим за месяцы войны.

Летом 1944-го нашу дивизию перебросили на освобождение прибалтийских республик, и я стал выполнять обязанности связиста. Должен заметить, что связистов на фронте всегда не хватало – они очень часто подрывались на минах или попадали под артобстрел. Но сами связисты больше всего боялись попасть в плен. Меня судьба уберегла и от мины, и от плена, но в июле 1944 года попал в госпиталь с осколочным ранением грудной клетки. Молодой организм изо всех сил цеплялся за жизнь, и через полтора месяца я выпросился из госпиталя, чтобы не отстать от родного полка. Весной 1945-го наш полк участвовал в ликвидации Курляндской группировки немецких войск. О том, что война окончена, я узнал, когда находился в Прибалтике. Здесь 9 мая еще шли бои, и несколько моих однополчан погибли уже после победного дня.

На встречах с молодежью мне часто задают вопрос: как выглядел быт солдат на передовой? Жили мы в основном в траншеях, все время находились в наступлении, целыми сутками через нас летели пули и снаряды. На огневых позициях была очень сложная обстановка, даже спичку зажечь, чтобы закурить, было нельзя, не говоря уж о разведении костра. Я ни разу не спал в теплых помещениях, негде было умыться и в баню сходить. Когда наступали, то питались, чем придется – полевая кухня не успевала за нами. Везде заминировано, постоянные артналеты, опасность ежесекундно быть убитым. Такое не забывается.

Находясь на фронте, в апреле 1945 года в 18-летнем возрасте В.А. Лихачев вступил в ряды коммунистической партии и остается верен ее идеям по сей день. После демобилизации он работал заведующим отделом райкома комсомола, инструктором горкома КПСС, заместителем председателя исполкома Слободского районного Совета народных депутатов, последние 10 лет перед выходом на пенсию возглавлял райгоркомитет народного контроля. С 1 января 1987 года он является пенсионером республиканского значения.

За мужество и отвагу на фронте В.А. Лихачев награжден боевым орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией». В мирное время удостоен ордена Знак Почета. Викентий Аркадьевич пользуется особым уважением слобожан как фронтовик и человек, создавший Книгу Памяти. Она засвидетельствовала подвиг земляков, наших родных и близких во имя свободы и славы России.

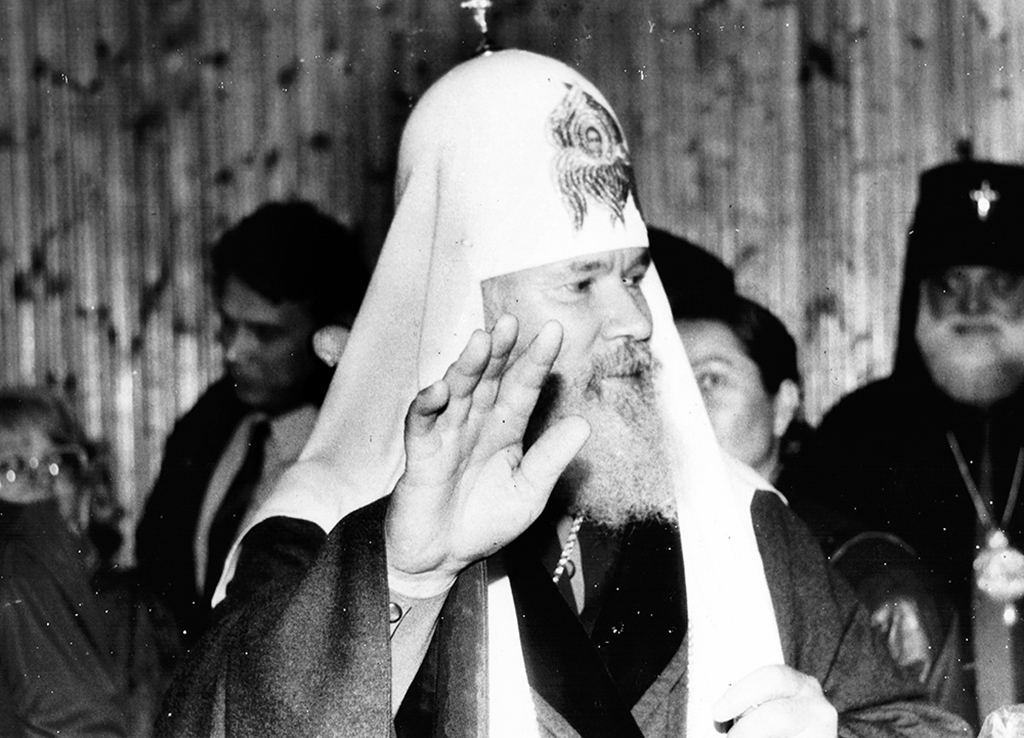

Алексий II благословил слобожан

2 октября 1994 года город Слободской посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Этот визит остался в памяти слобожан. Его Святейшество вместе с Митрополитом Вятским и Слободским Хрисанфом проехал по главной улице Советской из центра города в Троицкий храм. Чтобы увидеть дорогих гостей, слобожане заполнили тротуары вдоль дороги, стояли на балконах, взбирались на деревья. Православный Слободской приветствовал высоких гостей звоном колоколов.

В начале визита Патриарх зашел в Свято-Екатерининский кафедральный собор. Ознакомившись с историей храма, он обратился с речью к прихожанам, в которой пожелал молитвенного предстательства святой великомученицы Екатерины: «У каждого в жизни свой крест, свои трудности, которые складываются из болезней, потери родных и близких, непонимания, которое бывает в семье и с окружающими нас. Свои переживания есть и у пожилых людей. Но никому не дается крест выше его сил».

Следующим пунктом посещения высокого гостя стал Слободской дошкольный детский дом (он находился в здании на ул. Советской,74). Бывший директор детского дома В.Н. Лукина вспоминает: «Немало лет прошло с того дня, а все было будто вчера. Ребята старшей группы вместе с воспитателями встречали Патриарха у входа. Он зашел, и будто солнце к нам заглянуло. Первое, что увидела, это его доброжелательные глаза, светлый взгляд. Он поздоровался с детьми, всех погладил по головам. Прошел на второй этаж, осмотрел две группы, поинтересовался, как ребята живут. Все сотрудники детского дома собрались в зале, он и им уделил внимание, поблагодарил за подвижнический труд. Из рук Патриарха я получила небольшую икону Христа Спасителя, которую всегда ношу при себе. Надпись «От Патриарха» на ее обратной стороне теперь почти стерлась, но чувства время не сгладило. Встреча была мимолетна, всего каких-то 15 минут. Но я благодарна, что он посетил наше скромное учреждение и пожелал всем мира, добра, душевного спокойствия – это так актуально и в наши дни. Запомнилось, что Патриарх был очень прост в общении, никакого высокомерия, только любовь и добро. Кто знает, может, его благословение повлияло на дальнейшие судьбы детдомовских ребятишек. Вот такой он был, думающий о Боге и заботящийся о людях».

Далее Патриарх Алексий II посетил Троицкую церковь. В тот год она была вновь возвращена верующим. «Слава Богу, что возрождаются храмы земли русской. Для всех нас это духовная радость, – обратился он к прихожанам. – 70 лет люди были оторваны от духовных начал, и теперь предстоит научить их не только носить имя православного христианина, но и по жизни быть им». Его Святейшество также говорил о необходимости мира и согласия, мира внутреннего и душевного, мира вокруг нас. «Будьте Богом хранимы», «Друг друга тяготы несите», «Бог вам в помощь», «Здоровья, милости Божией», – неустанно повторял Патриарх.

Отвечая на вопрос журналистов о цели визита, он сказал: «Идет пятый год моего патриаршего служения. Посещение регионов, епархий – это новое в моей деятельности. Время сейчас особое – в России восстанавливается духовная жизнь, возрождаются храмы, и мне важно все видеть своими глазами. Для меня важно видеть духовенство, которое в нелегких условиях совершает свое служение, и видеть верующих. Мои поездки – живое общение с православными людьми. За два дня пребывания на Вятской земле я увидел, что, несмотря на все трудности, на лицах людей сохраняется доброта».

Прощаясь со слобожанами, по местному радио глава Русской Православной Церкви сказал: «Передаю благословение всем, кто живет и трудится на этой земле. Пусть Господь поможет всем в их трудах. Пусть даст терпение, силы и мужество в это нелегкое время нести жизненный крест».

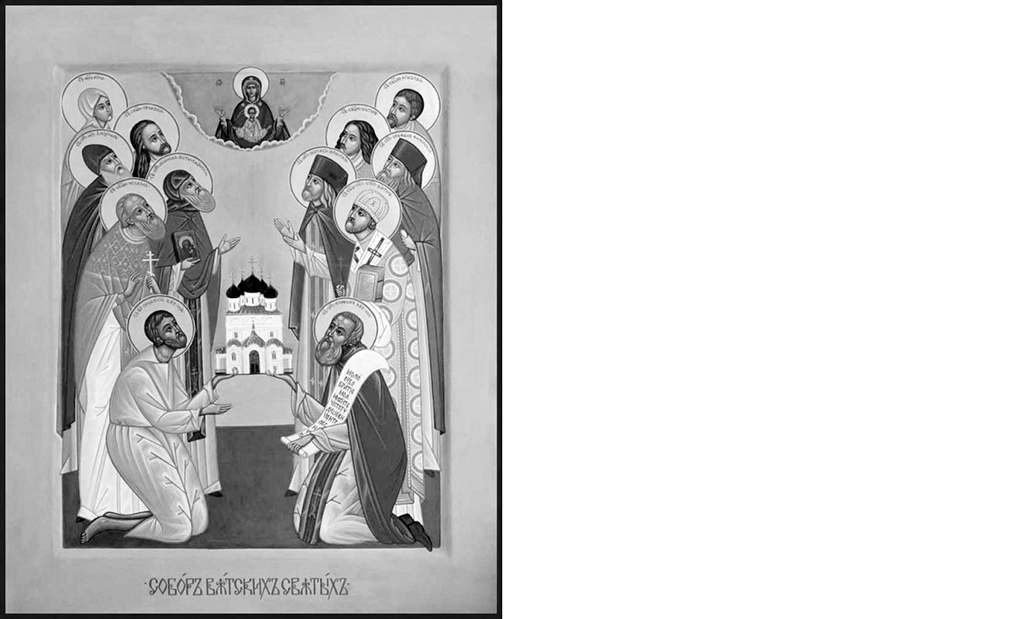

Собор Вятских святых

В 2007 году Вятская епархия обрела новый праздник. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в соответствии с резолюцией Его Святейшества от 30 августа 2007 года, было учреждено празднование Собора Вятских святых. С тех пор оно ежегодно совершается 21 октября, в день памяти преподобного Трифона, архимандрита Вятского. Эта дата занесена в богослужебные православные календари.

Такой «свой» праздник имеет отнюдь не каждая епархия. Вятской выпала такая честь, потому что она является одной из старейших на северо-востоке России и праздновала в тот год 350-летие. К этому юбилею в то время благочинный Слободского округа, настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора города Слободского (ныне настоятель Вознесенской церкви поселка Вахруши Слободского района) протоиерей Александр Матвеев написал специальную икону, где изобразил в красках всех Вятских святых.

В Собор святых, в земле Вятской просиявших, включены 12 подвижников благочестия: преподобный Трифон Вятский; блаженный Прокопий Вятский; преподобный Леонид Устьнедумский; преподобный Стефан Филейский; преподобный Матфей Яранский; святитель Виктор (Островидов); исповедник, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии, преподобноисповедник Александр (Уродов); священномученик Михаил (Тихоницкий); священномученик Николай (Подьяков); священномученик Прокопий (Попов); священномученик Виктор (Усов); мученица Нина (Кузнецова).

«Написать икону благословил митрополит Вятский и Слободской Хрисанф, – рассказал отец Александр. – Работа шла в течение месяца. День празднества приближался очень быстро, поэтому не было возможности позолотить нимбы и сделать золотым фон иконы – на это ушло бы много времени. Икона была написана как аналойная, чтобы верующие имели возможность прикладываться к ней».

Лики святых на иконе отец Александр писал, пользуясь ранее созданными иконами, лики новомучеников изображал по фотографиям. Однако он пояснил, что это не художественные портреты, в которых искалось внешнее сходство. Изображены лики духоносных святых, не какими они были на земле, а в их прославленном, небесном сиянии. Святые находятся на иконе в молитвенном стоянии за Вятскую землю, их взоры обращены к образу Пречистой Богородицы «Знамение». На коленях стоят преподобный Трифон Вятский и блаженный Прокопий Вятский, держащие на руках Свято-Успенский кафедральный собор Трифонова монастыря. В дни празднеств, посвященных 350-летию Вятской епархии, вновь написанная икона выставлялась на Семеновской ярмарке в городе Кирове. Сегодня она имеется во всех приходах Вятской епархии.

Явление Христа народу

Уникальные по своей сохранности старинные настенные росписи обнаружились в июле 2012 года в правом приделе Никольской церкви села Шестаково Слободского района. Мастер из поселка Октябрьский Николай Николаевич Усольцев, сделавший эту находку, рассказал: «Настоятель церкви отец Иов (Муравьев) пригласил меня заштукатурить и зашпаклевать поверхность стен в церкви. Началось все с ремонта, а закончилось реставрацией. В алтаре открылись лики, но не в полной сохранности – я их закрепил грунтовкой, чтобы больше не осыпались. Когда начал очищать от многослойного мелового покрытия южную стену, увидел интересный орнамент, напоминающий хохломскую роспись. Я очень заинтересовался и стал подниматься выше: вначале появились цветы и зелень, потом пяточки младенцев, далее одежды и лица.

В результате через неделю работ очистилась фреска размером около 100 квадратных метров высокой сохранности – процентов на 95. По словам отца Иова, в Вятском крае это единственная старинная роспись такой сохранности на большой площади. По сюжету на основной фреске, Иисус Христос встречается с народом Израиля и ведет проповедь, а люди внимательно Его слушают. По лицам видно, что кто-то Ему не верит. А дети не понимают – у них свои жесты. С левой стороны – поселение израильтян. Мелким масштабом прописаны пальмы, на заднем плане играют дети, мать с ребенком стоит в воротах, она не пошла на встречу со Спасителем. Очень интересная работа.

В молодости я закончил архитектурный институт, но только сейчас, в зрелые годы, воочию открыл для себя живопись XVIII-ХIХ веков. Когда смотришь на фреску не снизу, а с лесов, так и представляешь, как работал художник – тонкие мазки, аккуратная пропись. Я изумлен чистотой и совершенством письма, потрясен искусством сочетания красок, их яркости и стилю наложения. К сожалению, архивы церкви сгорели, поэтому фамилия художника неизвестна. Скорее всего, стены расписывал не иконописец, а маститый художник. Думаю, что искусствоведы заинтересуются нашим открытием и по технике письма определят автора.

Под куполом центрального придела тоже имеются сохранившиеся фрески. Что имеется в левом, пока никому не известно. Старожилы утверждают, что вся церковь была расписана, как в Эрмитаже».

Доцент кафедры архитектуры и градостроительства Вятского государственного университета Людмила Борисовна Безверхова назвала сохранившиеся фрески чудом: «Четыре года назад студенты ВятГУ подарили музею шестаковской школы созданный ими в качестве дипломной работы макет Никольской церкви, построенной в 1765 году. Они неоднократно приезжали в село, изучали здание храма, в котором в то время находился сельский Дом культуры. Мы со студентами не раз поднимались под купол храма и видели фрески, которые были закрыты навесным потолком. Он, в буквальном смысле слова, спас росписи от разрушения.

Их ценность в том, что они сохранились на достаточно большой площади и, безусловно, выполнялись артельно. В то время роспись храмов была поставлена на поток, это было массовое производство, которое совершалось по науке и профессиональными мастерами. Подобных росписей в масштабах Вятской губернии было множество. Но сейчас только кое-где сохранились остатки былой красоты. В Шестаково она открылась яркой картиной на целой стене – и в этом уникальность события. Росписи долгое время были словно под защитой и ждали своего часа.

Мы со студентами восстановили не только план Никольского храма, но и его историю. Она повествует, что правый придел, где открылись фрески, самый молодой, был поставлен в 1848 году и освящен во имя святого Георгия Победоносца. До этого времени на протяжении 80 лет церковь стояла с двумя приделами: первоначально был построен левый – Святителя Николая, затем центральный – Михаила Архангела. В начале ХХ века губернский архитектор И.А. Чарушин построил новую колокольню. Он сделал ее высокой, красивой, соединил с общим входом галереей. В итоге получился огромный храм очень достойной архитектуры. Он стоял на территории древнего кремля, мимо которого шла дорога на Архангельск. В середине 30-х годов прошлого века церковь закрыли и страшно разорили. С ноября 2011 года она вновь открылась для верующих. Все возвращается на круги своя».

Постой, паровоз, не стучите, колеса

В конце мая 2012 года недалеко от города Слободского на Белохолуницком железнодорожном переезде за поворотом на деревню Божгалы были сняты рельсы, демонтированы шлагбаумы, а территория засыпана гравием. Далее разбор узкоколейки был продолжен до станции Петренки, более известной слобожанам под названием Петрино. Ликвидация железной дороги пошла и в сторону Каринки.

Таким образом была разорвана и прекратила свое существование как единое целое торфовозная Каринская узкоколейная железная дорога (УЖД), которая шесть десятков лет связывала поселок Октябрьский Слободского района с городом Кирово-Чепецком и его микрорайоном Каринторф. По ней с середины 50-х годов ХХ века из поселка Октябрьского на Кирово-Чепецкую ТЭЦ возили торф. УЖД также осуществляла пассажирские перевозки, и вплоть до конца ХХ века слобожане активно пользовались ей для поездок в город Кирово-Чепецк. Кстати, ездили не только в гости к родным и близким, но чтобы отовариться там хорошими продуктами и одеждой, которые были в дефиците в Слободском.

С переводом Кирово-Чепецкой ТЭЦ на газ отпала надобность в октябрьском торфе, и хозяин узкоколейки ЗАО «Вятка-торф» принялся за ликвидацию ее серединной части.

Глава Октябрьского поселения Слободского района Е.В. Тимшина отозвалась об узкоколейке только теплыми словами и пояснила, что дорога входила в состав торфопредприятия и на балансе поселения никогда не числилась. Она обеспечивала местную котельную торфом, связывала поселок Октябрьский с внешним миром, а бывало, что местные жители всем поселком выезжали на дрезине в лес за ягодами.

На вопрос, нужно ли было демонтировать железную дорогу, ведь она бы могла еще послужить людям, например, в качестве прогулочного маршрута по красивым слободским местам, глава Слободского района В.А. Хомяков ответил: «Хоть часть дороги пролегала по территории нашего района, собственностью муниципалитета она не была. Раньше ходил мотовоз с пассажирскими вагонами, и люди ездили в Кирово-Чепецк. Сегодня другие реалии. Хозяин дороги принял такое решение, нам приходится только констатировать этот факт».

Поработали на вечность

В 2016 году Слободской краеведческий музей из здания бывшей Благовещенской церкви на городской площади переехал в купеческий особняк на ул. Советской, 91. В ХХ веке в нем располагался горком партии, затем Дом пионеров им. Ю.А. Гагарина, который в годы перестройки был переименован в Дом детского творчества. Во все времена это здание называли Анфилатовским особняком, и он считался одним из самых известных в городе Слободском.

В 2021 году исполнилось 230 лет, как слободскому купцу Ксенофонту Алексеевичу Анфилатову вятским губернатором Федором Житлухиным был подписан план этого дома. С того момента и началась история красивого дома. В течение ХIХ века он менял своих хозяев, последними владельцами были купцы Ончуковы – потомственные почетные граждане города Слободского, миллионеры, меценаты.