Полная версия

Полная версияИстории города С

Необычную роль во всем этом киносъемочном процессе взял на себя в те дни слобожанин Виктор Евгеньевич Беляев. Он рассказал: «У меня была кинокамера «Лада», правда, не звуковая, на которой я снимал разные сюжеты, например, субботник в автоколонне-1215, где работал сменным механиком. Когда узнал, что в городе начались съемки фильма, захотелось самому в них поучаствовать. Начальство пошло мне навстречу, утвердило график работы во вторую смену. С утра я был свободен и все дни постоянно присутствовал на съемках. Во время подготовки съемок на рынке я познакомился с главным оператором Борисом Бондаренко. Он подсказал, что фильм снимается по повести Альберта Лиханова «Голгофа». Нашел дома эту повесть в роман-газете и носил ее на съемки. Буквально на третий же день познакомился с Николаем Стамбулой, звукорежиссером, художником Семушкиным. Так и ходил везде со съемочной группой, снимал то на фотоаппарат, то на камеру. Присутствовал на всех сценах, которые снимались в Слободском. Не удалось только попасть на съемки в стороне Шарапов, где снимали военные действия и взрывы. Поначалу на съемочной площадке меня с «Ладой» отталкивали, но очень быстро стали принимать за своего. Наверное, видели во мне человека заинтересованного. Мне и самому очень нравилось быть рядом с московскими профессионалами, снимать эпизоды в тех же ракурсах, что и они.

После завершения съемок я склеил свой фильм. А утром в день премьеры (она состоялась в полдень) прокрутил его в красном уголке автоколонны для коллег. Потом по-быстрому перемотал и побежал в «Аврору». Но у меня не было билета, и в зал меня не пускали. На мое счастье, шли люди из съемочной группы, которые меня узнали и провели с собой. Вскоре начался фильм, и все гости-участники премьеры поднялись в кабинет к директору. Я показал им свой фильм, а они на память о встрече оставили свои автографы. На одном из них написано: «В/о Союзинформкино Госкино СССР всецело одобряет Вашу деятельность и желает самых больших успехов. Л.А. Карасев».

Эти автографы помещены в альбоме с фотографиями съемок фильма, который В.Е. Беляев бережно хранит все эти годы. Недавно его фильм получил новую жизнь в цифровом формате, и одна из слободских «актрис», которая снималась в фильме девчонкой, перекинула его себе как память. Есть задумка озвучить фильм мелодией «Крутится-вертится шар голубой» – под таким названием в Слободском краеведческом музее хранится рабочий сценарий фильма, который подарила слобожанам съемочная группа «Мосфильма».

С точки зрения памяти, фильму «Карусель на базарной площади» нет цены. Для многих слобожан старшего возраста он стал символом молодости, возможности поучаствовать в настоящих киносъемках, которые бывают далеко не в каждом городе. А представители молодого поколения жителей Слободского пишут о фильме исследовательские работы. В Год российского кино ученик гимназии Матвей Жуков написал сочинение об этом фильме и отправил его на конкурс Почты России «Лучший урок письма 2016», став победителем в номинации «Мое любимое кино». В своей работе юноша рассуждает о нравственных уроках фильма, снятого в его родном городе 30 лет назад, а также пытается сравнить, как выглядят на экране и в современной жизни городские местечки. И в этом тоже сила фильма, который приобщает слобожан к истории города и великому миру искусства, пробуждает добрые воспоминания у участников тех событий.

В.В. Иванова: «Однажды к нам в седьмую школу пришли незнакомые люди и объяснили, что будут снимать фильм в Слободском. Свой выбор они остановили на моих третьеклассниках и второклассниках, с которыми работала З.Г. Кошкина. Сказали детям, что нужно найти у бабушек старые одежды, чтобы походить на детей войны. Снимались мы целую неделю, в школе нас называли артистами. За нами к школе присылали автобус, и мы ехали на площадь, где нам терпеливо объясняли, что мы должны делать во время съемок. Особенно запомнился Адомайтис, он приветливо отвечал на расспросы ребят, а когда я предложила вместе сфотографироваться, легко согласился. За каждую массовку моим ученикам заплатили по 15 рублей, и они вместе с родителями решили отдать часть денег на ремонт класса. Впечатление от съемок у ребят было огромное, через год нас пригласили на премьеру фильма в «Аврору», где поблагодарили за участие в создании фильма».

А.Н. Корепанов: «Сам я в фильме не снимался, но на съемках присутствовал и помню, как мы в отделе культуры искали людей для массовки. Запомнился интересный случай. Мой одноклассник Владислав Владимиров работал шофером на «Мосфильме» и приехал со съемочной группой в свой родной город Слободской. Он гордился, что его тоже засняли в 30-секундном эпизоде с косилкой. Съемки шли долго, все это время он жил у родных».

В.М. Чащин: «Я снимался в массовке с целой группой слобожан, часть из них была из автоколонны-1215: всех ИТР мобилизовали сниматься в фильме. Вначале нас собрали в ДК им. Горького, оценили наряды, выдали кому-то черный платок, кому-то фуфаечку. Я снимался в собственной одежде: черных брюках и белой рубашке, из бутафорских вещей мне предложили надеть лишь фуражку. В последние дни апреля во время съемок сцены, когда народ ликует по поводу Победы, на улице стояла жара. Мы изображали радость и танцевали на площади. Люди были возбуждены, кричали «ура», все выглядело правдоподобно: и радость, и слезы. Съемки финальных кадров проходили ночью, нас предупредили о салюте. Все происходившее я снимал на фотоаппарат «Зенит», сохранил фотографии и билеты на премьеру фильма, автографы Н. Стамбулы, Р. Адомайтиса, А. Лиханова. Я даже некоторое время переписывался с ними. Теперь это стало историей».

Е.В. Елькина: «Одну из центральных ролей фильма – бабушки трех сирот, мать которых погибла под колесами машины Алексея Пряхина, сыграла жительница села Ильинское О.В. Тарасова. Ее имя написано в титрах фильма. Сегодня ее уже нет в живых, но она всегда этим гордилась и рассказывала, как съемочная группа пришла в отдел культуры и спрашивала, где можно подыскать героиню для фильма. Их отправили в Ильинское, где был фольклорный ансамбль. Так Ольга Васильевна стала артисткой и снималась вместе с Адомайтисом».

В.Н. Хлюпин: «В те годы я работал фотокором газеты «Ленинский путь» и по заданию редакции фотографировал съемки фильма. Они проходили в разных местах. Запомнилось доброжелательное отношение ко мне режиссера Н. Стамбулы. Он расспросил, кто я, а также попросил снимки на память. Помню, как на городскую площадь во время съемок не пускали посторонних, а у мебельного магазина стояли старинные мосфильмовские кинокамеры. Говорили, что ими удобно снимать. Адомайтис вне съемок ходил по городу в шинели и сапогах, вживаясь в образ главного героя. Однажды я наблюдал встречу слобожанина Анатолия Оградюка и актера Сергея Гармаша, который играл слепого военного. Оказалось, что они вместе служили в армии, и в Слободском столкнулись совершенно случайно. Режиссер со стороны увидел их схожесть и взял Анатолия в дублеры. Тогда это воспринималось очень просто, ведь в съемках участвовало много слобожан».

Е.Н. Глушкова: «Я училась в 10 классе школы № 9, когда нам предложили поучаствовать в съемках фильма. Сказали, что нужно подобрать потрепанные одежды и войти в образ, чтобы показать, как трудно было людям в годы войны. В этой одежде мы ходили по городу и никого не стеснялись. Со мной были Катя Чашникова, Катя Плюснина, Оля Салтыкова, Наташа Сапожникова. Однажды мы снимались в месте, где соединяются горсад и кладбище, но там было немного людей. А на площади всегда было много народа, нас снимали одновременно и сверху, и с разных сторон.

Чтобы попасть в кадр, мы старались быть поближе к Адомайтису. Помню, он был очень высоким, а лицо повреждено оспинками. На премьере фильма артисты тепло отзывались о Слободском, говорили, что им было приятно здесь сниматься, что горожане легко отзывались на все их просьбы. Для нас это было интересно и радостно. Я видела себя в кадре фильма. Если бы «Карусель на базарной площади сейчас показали в Слободском, с удовольствием сходила бы на этот фильм, чтобы с высоты возраста осознать его непростой сюжет и вспомнить хорошее время своей юности».

История одной книги

В 1991 году в деревне Бакули Слободского района был открыт музей-усадьба А.Н. Бакулева. В нем собраны материалы об основоположнике отечественной сердечно-сосудистой хирургии Александре Николаевиче Бакулеве. Музейный комплекс сегодня широко известен не только в России, но и за рубежом. Здесь представлены уникальные экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью кардиохирурга с мировым именем.

Несомненного внимания среди них заслуживает скромная по внешнему виду 20-страничная брошюра, изданная в городе Кирове в 2000 году тиражом 500 экземпляров. На ее титульном листе напечатано: «Александр Николаевич Бакулев (1890-1967). К 110-летию со дня рождения». Читаем, что ответственный за выпуск книги – главный хирург департамента здравоохранения Кировской области А.В. Ваганов, а имя ее автора, к сожалению, не упомянуто.

Но нам известно, что книгу написала слобожанка З.Г. Окулова. Она стояла у истоков создания музея-усадьбы А.Н. Бакулева, практически с нуля собрав в нем многочисленные материалы и экспонаты, и на протяжени18 лет, вплоть до марта 2009 года, оставалась его руководителем.

Зоя Григорьевна поделилась воспоминаниями, как в 2000 году в музее-усадьбе готовились к первым Бакулевским чтениям: «На работе дневали и ночевали, ведь в штате тогда, кроме меня, числился всего один залосмотритель. До мероприятия оставалась неделя, а у нас забот непочатый край. Как-то в конце рабочего дня звонит директор краеведческого музея А.Д. Ложеницына и сообщает, что нужно срочно написать информацию о Бакулеве для губернатора области. Дескать, чтобы он, принимая приглашенных на Бакулевские чтения столичных медицинских светил и родственников, был в курсе дел и не ударил перед ними лицом в грязь. Еще она заявила, что текст должен быть написан к началу следующего дня – утром в Киров пойдет машина и увезет его адресату.

В ту ночь я не ложилась спать. Когда утром принесла рукопись в музей, оказалось, что набирать текст на пишущей машинке уже некогда. А.Д. Ложеницына говорит: «Почерк у вас разборчивый, так и отправим». Я ей возражаю, что в рукописном виде бумаги в область везти негоже. А она в ответ: «А что тут такого особенного?»

И впрямь, времена и люди раньше были попроще. Через два дня звонит заместитель главы департамента здравоохранения А.В. Русяев (он курировал Бакулевские чтения) и сообщает: «На основе ваших материалов решено издать книгу о Бакулеве. Нельзя ли попросить фотографии для ее иллюстрации?» Я опять взялась возражать, что, возможно, в рукописи есть ошибки. Он успокоил: «Отдадим корректору на правку». И послал машину за снимками.

Книга вышла буквально через два дня после того разговора. Когда я взяла ее в руки и начала читать, то поняла, что ничего исправлено не было, текст до последней запятой был моим».

Так нежданно-негаданно, без предварительных планов и замыслов, благодаря труду З.Г. Окуловой появилась книга о выдающемся уроженце деревни Бакули Слободского района А.Н. Бакулеве. В последующие годы книга сыграла большую роль в популяризации профессионального наследия А.Н. Бакулева и его личных качеств.

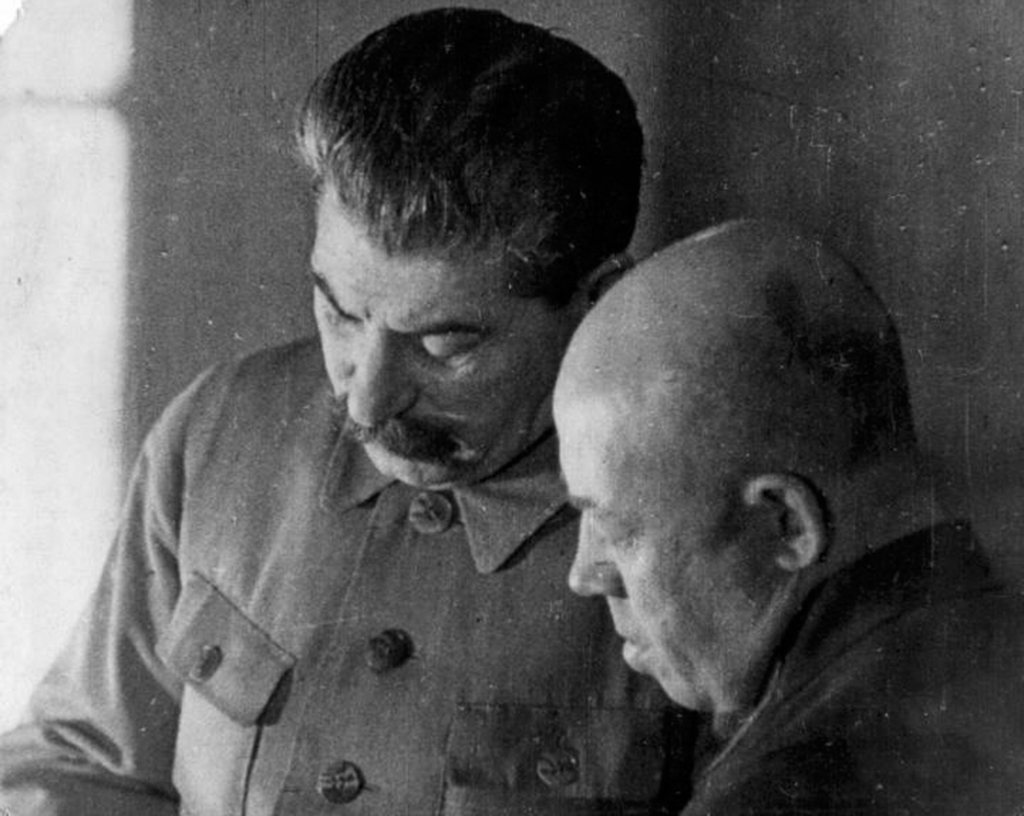

Тень Сталина

В августе 2005 года в городе Слободском в музее-усадьбе академика А.Н. Бакулева прошли II Бакулевские чтения. В составе высокопоставленной делегации гостей из Москвы в деревню Бакули приехали дочь академика А.Н. Бакулева Мария Александровна Бакулева, а также дочь и внук А.Н. Поскребышева – Наталья Александровна и Александр Анатольевич Поскребышевы.

Теперь мало кто знает, что два Александра Николаевича – великий русский хирург А.Н. Бакулев и личный секретарь товарища Сталина А.Н. Поскребышев были земляками и дружили 73 года, пронеся свою детскую дружбу через всю жизнь. Дружили и их дочери. Именно М.А. Бакулева помогла потомкам Поскребышева восстановить связь со слободской землей. До этого им ни разу не довелось побывать на родине отца и деда. Приехав на Бакулевские чтения, они посетили родовой дом в селе Успенском (сейчас там живут другие люди), пантеон семьи на успенском кладбище, поговорили с местными старожилами. Н.А. Поскребышева была тронута гостеприимством слобожан и на следующий год вновь собиралась посетить родину отца, чтобы 7 августа 2006 года отметить здесь его 115-летний юбилей.

Этим планам не суждено было сбыться – 12 сентября 2006 года в возрасте 68 лет Наталья Александровна ушла из жизни. За полтора месяца до этого в московской квартире А.Н. Поскребышевой кировчанин А.В. Маракулин записал на видеопленку ставшее последним интервью дочери, хранительницы родовой памяти, о своем знаменитом отце. Оно было представлено вниманию жителей села Успенского 6 августа 2006 года, а также стало основанием для этого рассказа.

В этом интервью Н.А. Поскребышева высказывала желание увековечить память об отце, установив памятную доску на его родовом доме в Успенском, а также сетовала, что в прекрасном музее в Бакулях не нашла его фотографии. А ведь Бакулев с Поскребышевым дружили по-настоящему, хотя еще в юности их дороги разошлись. А.Н. Бакулев поступил на медицинский факультет Саратовского университета, а А.Н. Поскребышев, закончив фельдшерскую школу в городе Вятке, несколько лет проработал в вахрушевской больнице. Потом увлекся большевистскими идеями и был направлен на металлургические заводы на Урал, где занимался агитационной работой, распространял запрещенную литературу, вел кружок марксизма.

Затем А.Н. Поскребышев возглавлял губернский комитет партии в Уфе, в 1922 году направлен на работу в ЦК ВКП(б) и более 30 лет работал рука об руку с вождем всех времен и народов. Четверть века заведуя особым отделом ЦК – секретариатом И.В. Сталина, А.Н. Поскребышев держал руку на пульсе всей страны, находился в центре всех ее событий, возможно, даже влиял на них. Не случайно слобожанин Г.Е. Гуртовой, ветеран Великой Отечественной войны, считал, что 60 процентов слобожан, вернувшихся живыми с фронта домой, – это результат доверия И.В. Сталина своему секретарю. Известно, что еще в апреле 1941 года был подписан пакт о нейтралитете Советского Союза с Японией. И многие молодые слобожане, призванные на войну в 17-летнем возрасте, тяготы войны несли как раз на менее бескровном дальневосточном театре военных действий.

В масштабах государства город Слободской был величиной небольшой, однако Сталину он был известен не понаслышке. Существует версия, что революционер Сталин по дороге в ссылку из Вологды в Пермскую область в 1912 году бежал из тюремного лазарета и при побеге провалился в полынью. Спасла его, будто бы, семья Поскребышевых. С тех пор и началась связь Александра Николаевича с Иосифом Виссарионовичем.

Эта связь также прослеживается в период гражданской войны. В начале 1919 года положение на фронте оказалось настолько серьезным, что даже рассматривался вопрос о сдаче города Слободского Колчаку. Об этом событии слобожанам напоминает памятная доска на здании детской художественной школы (ул. А.С. Пушкина, 5). Здесь располагался штаб Вятско-Слободского укрепрайона под командованием В.С. Блюхера, и проходило совещание по разработке плана обороны города. Очевидно, в нем участвовали А.Н. Поскребышев и член реввоенсовета И.В. Сталин. Когда возникла необходимость спрятать важные документы, местом для тайника был выбран подпол предбанника Поскребышевых в селе Успенском. Прятать документы туда поздно вечером отправились Сталин, Блюхер и Поскребышев.

Доподлинно известно, что в Успенском побывал и сын И.В. Сталина Василий. Будучи за штурвалом самолета, он привозил сюда братьев Александра Николаевича и Ивана Николаевича Поскребышевых на похороны их матери Надежды Ефимовны. Старожилы рассказывали, как на бакулевском поле приземлился самолет, как прилетевшие привезли с собой кладбищенскую ограду, которая и сейчас стоит на могилах членов семьи Поскребышевых.

В своем последнем интервью дочь А.Н. Поскребышева вспоминала: «В 1928-29 годах папа заочно закончил институт красной профессуры, где учился на экономическом и юридическом факультетах. Работать ему приходилось много: он уезжал в 10-11 часов и возвращался в 4-6 часов утра. Таков был ритм работы Сталина. Помимо всего, он избирался членом ЦК, был председателем законодательной комиссии Верховного Совета СССР и депутатом РСФСР нескольких созывов. Всю войну он работал не покладая рук и часто не ночевал дома. Когда надо было что-то доложить, все звонили папе.

По-моему, это был 1949 год: я как раз подошла к телефону, говорю, папа, тебя вызывает какой-то мужчина. А это звонил Курчатов и сообщил о создании чего-то. Ну, папа позвонил Сталину и доложил. Помню, все время Левитан звонил перед объявлением о снижении цен на продукты и спрашивал, во сколько можно это объявление давать по радио.

На работе отец был суровым, строгим, а дома добрым. Он говорил всегда: «Не надо быть добреньким, надо быть добрым». В основном Берия доносил Сталину на людей. Там, где не касалось особой политики, в дело вступал папа. Например, в одной из центральных газет появилась разгромная рецензия на леоновскую пьесу «Нашествие». Леонов позвонил папе, и тот, уже зная эту пьесу, пошел к Сталину, рассказал содержание. После этого буквально через неделю писателю присваивают звание лауреата Сталинской премии, а пьеса идет во всех театрах страны.

Папе приходило много писем с благодарностью от простых людей. Как депутат Верховного Совета он помогал им юридически, разбирался в каких-то вопросах. Отец был вообще универсальным человеком, обладал даром предвидения. Он был не только секретарем и помощником Сталина, но и его советником. Готовя записки для Сталина, он добавлял в них свои рекомендации, и тот, в основном, с ним соглашался. На первый взгляд сухой и недоступный, дома папа находил отдушину. Чтобы он повысил голос – я никогда в жизни этого не слышала. За детские поступки пожурит немного и все. Для меня он, когда не стало моей мамы, был вообще и папа, и мама. Мне даже рассказывали, что когда нас эвакуировали в Куйбышев в начале войны, а отец остался на перроне, я устроила дикую истерику и кричала: «Я без папы совершенно никуда не поеду!» Папа был единственным человеком, которого я обожала. Мамы я лишилась в год и три месяца».

Мы никогда не узнаем, насколько тяжелый крест нес А.Н. Поскребышев всю свою жизнь. Его первая жена Ядвига Ипполитовна Станкевич умерла от туберкулеза в 1937 году. Вторая жена Бронислава Соломоновна Металликова, мать Натальи, в 27 лет погибла в застенках Лубянки. О ее гибели не осталось точных сведений и могилы, есть лишь памятная доска с обозначение имени на Новодевичьем кладбище. Мать маленькой Натальи арестовал Берия в 1939 году, обвинив в связях с Троцким, врагом революции.

У Б.С. Металликовой был брат Михаил, профессор, который работал начальником 4-го управления Кремля – кремлевской больницы – и которому она была многим обязана. Когда было сфабриковано первое «дело врачей», его арестовали. Сестра просила за брата, где только могла. Она сама приехала к Берии на прием и пропала навсегда.

А.Н. Поскребышев умолял отпустить жену, на что Сталин ответил, что двух его дочек можно отдать в приют, хотя зачем, «мы поможем их воспитать». А Берия на следующий день после ареста Брониславы Соломоновны прислал огромную корзину фруктов и шоколада, на которой было написано: «Маленьким хозяйкам большого дома». Тогда роптать было нельзя в принципе – неумолимо действовал закон жизни и смерти. И у других сталинских соратников М.И. Калинина, В.М. Молотова, А.В. Хрулева были посажены жены, и тоже на руках оставались дети.

В памяти Н.А. Поскребышевой осталось бытовое устройство семьи. В доме часто гостила бабушка Надежда Ефимовна из Слободского. Вятским говорком, окая, она рассказывала Наталье сказки, от нее веяло покоем и мягкосердечностью. Бывали здесь и папины сестры Ольга и Александра. В выходные дни глава семейства вместе с друзьями А.Н. Бакулевым, И.С. Папаниным, А.В. Хрулевым отправлялся на моторной лодке за плотвой и щуками. На даче он держал пчел, сам доставал соты и качал мед, выращивал арбузы, подражая вождю, который увлекался разведением лимонов.

В конце 1952 года секретарь Сталина оказался отстраненным от всех дел. Виновником опалы вновь оказался Берия. Шло второе «дело врачей», и Берия пытался обвинить Поскребышева в связях с ними. Вдобавок исчезли документы из сейфа, и в этом тоже считали виновным А.Н. Поскребышева. Случилось это буквально за десять дней до смерти вождя.

Когда Сталин умер, Берия позвонил Поскребышеву на дачу и сообщил об этом. За саркофагом умершего вождя шла колонна генералов, которые несли на красных с черным бархатных подушечках ордена. Среди них был и А.Н. Поскребышев. Он пережил своего хозяина на 12 лет и умер 3 января 1965 года. Его похороны были скромными и немногочисленными. Некролога в газетах не было, как не было и поминок, лишь няня по русскому обычаю испекла блины. Благодаря вмешательству А.Н. Косыгина, могила А.Н. Поскребышева находится на Новодевичьем кладбище в Москве. Его называли «великим молчальником» и самым загадочным человеком в окружении Сталина. Он не оставил после себя мемуаров и дневниковых записей, массив его жизненной истории ушел вместе с ним.

Создавал ядерный щит Родины

До последнего времени слобожане не знали о своем выдающемся земляке, советском государственном деятеле, генерал-майоре инженерно-технической службы Василии Алексеевиче Махневе (1904-1965). Его служба составляла государственную тайну, поэтому его имя было не на слуху, и даже высокие награды он получал под грифом секретности.

В 1941-1944 годах В.А. Махнев – заместитель наркома боеприпасов СССР, в 1945-1953 годах – начальник секретариата Специального комитета №1 при Государственном Комитете Обороны СССР, возглавлявшего работу над созданием ядерной бомбы. После 15 декабря 1945 года В.А. Махнев лично ввел режим секретности на все документы, связанные с ее производством. В 1949 году В.А. Махневу присвоено звание Героя Социалистического Труда, в 1949 и 1953 годах он стал лауреатом двух Государственных премий СССР, также в 1944 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 году – орденом Кутузова I степени.

В.А. Махнев родился 4 декабря 1904 года в слободе Демьянка города Слободского. В то время она называлась деревней Демьяновской Стуловской волости Слободского уезда и насчитывала 15 дворов со 115 жителями.

В 1923-1926 годах В.А. Махнев учился в сельскохозяйственном техникуме и институте народного хозяйства. В 1926-1934 годах работал на различных должностях в системе рабоче-крестьянской инспекции в городах Вятке и Горьком. В 1934 году он переехал в Ленинград, где устроился на работу в Комиссию советского контроля при Совете Народных Комиссаров СССР. В 1937 году назначен уполномоченным Комиссии советского контроля при СНК СССР по Дальневосточному краю, в следующем году – по Хабаровскому краю. В 1940-1941 годах В.А. Махнев был заместителем председателя Комиссии советского контроля при СНК СССР, а после ее преобразования – заместителем народного комиссара государственного контроля СССР. С 1941 года и до конца войны он являлся заместителем наркома боеприпасов СССР, одновременно заместителем члена Государственного Комитета Обороны Л.П. Берии.

В августе 1945 года при формировании управляющих структур Атомного проекта В.А. Махнев был включен в состав Специального комитета при Совете Министров СССР в ранге члена и секретаря (восьмой в списке из девяти человек). На Спецкомитет возлагалось руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана: развитие научно-исследовательских работ, создание сырьевой базы по добыче урановой руды, организация промышленности по переработке урана, строительство атомно-энергетических установок, разработка и производство атомной бомбы. Также В.А. Махнев входил в члены Технического совета Спецкомитета и был непосредственным участником создания советской ядерной бомбы.

На первом заседании Спецкомитета В.А. Махнев внес проект Постановления Государственного Комитета Обороны «О предоставлении Первому Главному управлению при Совнаркоме СССР помещений, выделении оборудования, автотранспорта, фондов продовольственного снабжения и т.д.».

17 декабря 1946 года И.В. Сталину был представлен доклад «О состоянии работ по получению и использованию атомной энергии», автором которого был В.А. Махнев. На обсуждение этого доклада к главе государства была приглашена группа ученых во главе с И.В. Курчатовым, а также члены Спецкомитета Атомного проекта, в их числе В.А. Махнев. Эхом этого совещания стало Постановление Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года, которым, в частности, предписано «создать под научным руководством Лаборатории №2 Академии Наук СССР (академика Курчатова) атомную бомбу в двух вариантах: с применением плутония (вариант №1) и с применением урана-235 (вариант №2)».