Полная версия

Полная версияИстории города С

Было дело, посылали меня на учебу в Гусь-Хрустальный, у них там три стеклозавода работало, делали стекло даже для автомашин. Я все посмотрел, поучился и сделал для себя вывод: конечно, нашу маленькую артель с такой махиной не сравнишь, но все равно своя продукция дороже, мы тоже работаем для потребностей страны.

До войны готовую продукцию завода сплавляли на баржах по реке Вятке до города Уржума и дальше. Посуду также грузили на специальные кошевки, и возчики везли ее на лошадях в город Киров на склады станции железной дороги, где ее распределяли по местам назначения. Лошадей давали колхозы. А в послевоенное время появились четыре заводские машины, и я выучился на шофера. Мы возили продукцию на Слободскую железнодорожную станцию. На улице Железнодорожной были оборудованы специальные сараи-склады для нашей посуды. Уже тогда песок для стекольного производства привозили в вагонах, сваливали на арендованное заводом место, а мы потом вывозили его на машинах.

А дороги были паршивые, везде грязи по колено. Мы по всей стеклозаводской округе искали, где дорога получше. И через Минчаки, и через Васькинцы ездили, чтобы только в город попасть. А там с моста через речку Спировку только поднимешься, тоже дорога плохая. Да и по улице Советской было не лучше. В общем, одно мученье. Но в дальнейшем стало лучше – приехала к нам директором Лидия Михайловна Архипова и начала дорогу организовывать. Тогда стали нормально ездить по прямой.

Наш поселок всегда назывался Стеклозавод. А учился я в Стеклофилинской школе. Вся деревенская округа в нашу школу ходила, учились на две смены, очень много было маленьких пацанов, а сейчас ни одной деревни не осталось. Одноклассников тоже стало не видно, раньше многих встречал, а теперь нет. Много лет прошло, мне уже девятый десяток идет, но жизнь незаметно прошла. Длинная жизнь была до армии – все ждал, когда призовут. С 1950 по1954 годы служил на Дальнем Востоке. В это время Сталин умер, Берию разоблачили, в Корее опять началась суматоха. Поэтому нас задержали, и мне выпал лишний год службы.

А после армии все быстро покатилось-полетело. Поселок Стеклозавод был небольшой, нас было мало, но жили весело. Мы, стеклозаводские ребята, были отчаянные, на сцене в клубе выступали, концерты-пьесы ставили. К нам в клуб собиралась вся округа на танцы. Было много спортсменов, мы выступали даже на областных соревнованиях за Облразнопромсоюз и заняли 1-е место, в городе Слободском ни одни соревнования без нас тоже не обходились. И все благодаря хорошему спорторганизатору Ивану Павловичу Слотину.

Не я один, многие мои сверстники на Стеклозаводе всю жизнь прожили. Нам в войну здорово досталось, что попало ели. Нелегко мы жили: денег мало было, и земли мало, только чуть хватало картошку посадить. Вся жизнь у стеклозаводских на пятачке у реки проходила. Раньше не разрешали колхозной землей пользоваться, а сейчас ее застраивают домами. Много в памяти осталось, всего вам не перескажешь. Ночью нечего делать, вот и вспоминаю, что было со мной, с друзьями, все это живет в душе. Спасибо за разговор, от души поговорили. О том, что было раньше, нужно разговаривать.

Родной пивзавод

В 1866 году при винокуренном заводе купца первой гильдии, потомственного почетного и степенного гражданина города Слободского В.В. Александрова был пущен пивомедоваренный завод. Пивовар с помощником и 27 рабочих быстро наладили выпуск пива, меда, русского и баварского кваса, кислых щей. Завод работал на местном сырье. Зерно, мед, ягоды, фрукты закупались на месте, из Баварии привозили хмель.

В 1896 году продукция завода получила первую весомую награду для вятских пивоваров – серебряную медаль на Первой Всероссийской кустарно-промышленной сельскохозяйственной выставке-ярмарке в Нижнем Новгороде. В дальнейшем пиво завода (в лучшие годы его выпускалось до 20 сортов) получало награды в России (Казань, Пермь, Ирбит, Москва) и за рубежом (Брюссель, Вена). Летом 1909 года на Международной выставке в Казани Торговый дом Александровых за квасы получил золотую медаль. Сбыт продукции слободских пивоваров осуществлялся в Вятской, Казанской, Сибирской, Вологодской, Уфимской губерниях.

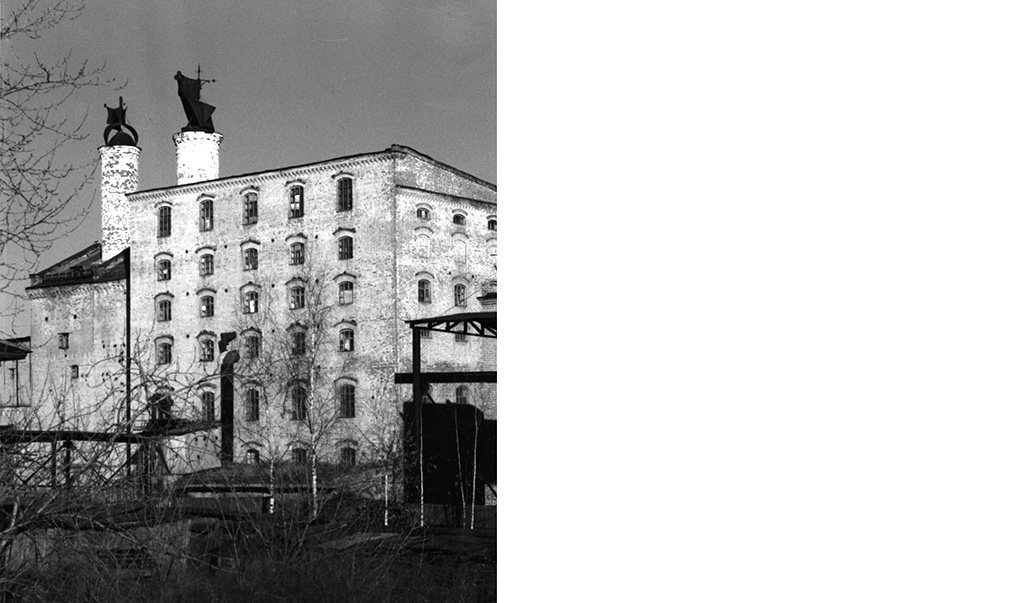

В 1913 году немецкие мастера построили на заводе семиэтажное здание солодовни Кронфа с фигурными коваными дымниками над трубой. Красивые паруса при смене ветра приходили в движение, вызывая восхищение слобожан. Но все-таки главной в них была чисто утилитарная функция – с решеток солодосушения через дымники шла вытяжка влажного воздуха, от чего в технологическом процессе достигалась большая экономия тепла, увеличилась производительность. Этот солодовенный цех был непревзойденным и единственным в пивоваренной отрасли страны и во времена СССР.

В 1918 году предприятие было национализировано, с течением лет переходило из одного ведомства в другое и в разные годы называлось пивоваренный, пиво-безалкогольный завод, спиртоводочно-пивоваренный комбинат, а с марта 1966 года – Слободской пивоваренный завод, который перешел в ведение управления пищевой промышленности. Особо пивзавод пострадал в годы перестройки, в начале 2005 года встал на реконструкцию, а в 2008 году был полностью обанкрочен и закрыт.

Судьба пивзавода во все времена была связана с судьбами слобожан, многие из которые не только работали, но и жили на его территории. Одна из них Нина Геннадьевна Леушина. Она родилась в ноябре 1953 года в семье потомственных пивоваров в пивзаводском доме на ул. Советской, 102 (бывшем господском доме заводчиков Александровых) и прожила в нем всю жизнь. Она рассказала:

– На пивзаводе работал кузнецом мой прадед, мой дед делал на заводе телеги, а потом перешел на бондарство. Мой отец Геннадий Семенович Городилов отработал на заводе 25 лет и все эти годы не сходил с Доски почета. Он был участником Великой Отечественной войны, в 1948 году вернулся из армии и пришел на завод. Работал бондарем в бондарном цехе, который позднее стал называться посудо-тарным цехом. Маленькой я часто бывала там с отцом. Это было большое кирпичное помещение, у каждого рабочего был свой верстак. Бондари делали бочки для пива из дубовых заготовок, которые уже вогнутыми привозили в цех. Здесь их собирали в бочки – надевали обручи, конопатили. Затем на улице около бондарки поливали смолой – этот процесс называли полировкой. Также в цехе стоял станок, на котором точили деревянные пробки для этих бочек.

Бочки хранились на улице, и бывало, что в жаркую погоду рассыхались. Вот их закатят в цех, промоют и шлангом наливают пиво. Вдруг мастер кричит:

– Геннадий Семенович, бочка течет!

Тут же мой отец прибежит со специальной стамеской, кувалдой осадит обруч на бочке, а потом скажет:

– Ой, да остальное так захряснет.

Мне всегда интересно было это необычное слово. Оказывается, пена от пива на бочке засохнет, и она перестает течь – вот тебе и захрясло.

Много там бондарей работало, теперь уж никого нет в живых. Их всех Геннадиями звали. Геннадий Стариков, Геннадий Наговицын, Геннадий Алексеевич Михонин – начальник цеха. После него начальником цеха работала Галина Алексеевна Шикалова. Вот они все стоят на фотографии. Она сделана на первомайской демонстрации в начале 50-х годов. Мой папа стоит в свадебном костюме, потому что на демонстрации ходили всем пивзаводом, семьями с детьми, и наряжались всегда как на праздник.

Это было очень хорошее время – люди на пивзаводе работали и жили очень дружно. Отношение к людям здесь было особенное. Рабочие даже знали всех детей друг у друга, потому что мы все ходили в один заводской детский сад. Когда уже учились в школе, то в конце лета всех детей, у кого родители работали на пивзаводе, собирали в заводской конторе (деревянное здание стояло через дорогу) и вручали подарки: книги, игры в коробках. Вот была радость! А кто учился без троек, фотографировали на доску почета. Всем без исключения давали путевки в пионерский лагерь «Спутник» в селе Ильинском. Иногда мы даже по две смены там жили. Так завод заботился о детях своих рабочих.

Рабочие друг к другу по-доброму относились, радушно нас, детей, встречали, не было никакой злобы. На берегу стояли душевые, и туда рабочие семьями ходили мыться. А тетя Поля Тарасова варила квас, она сама его наводила. После бани зайдем к тете Поле, а она всегда подаст большой медный ковш с холодным квасом. Помню, как отец, бывало, после обеда скажет нам с сестрой:

– Ну че, девки, пойдемте, напитком вас напою.

Мы, довольные, отрежем по ломтю хлеба и бежим за отцом. А он зайдет в цех, мастера спросит, можно ли взять. А той не жалко – движется целая линия, кругом одни бутылки. Возьмет отец две штуки, посадит нас на бочки, пейте, пожалуйста. А мы хлеб достанем и напитком его запиваем. Было очень вкусно!

Слободское пиво всегда славилось и пользовалось спросом. Оно производилось нескольких сортов. Основным шло пиво «Жигулевское», славилось «Рижское», «Мартовское», «Славянское», очень ценилось «Бархатное» – солод в нем пережигали посильнее. Выпускали газированные напитки «Крем-сода», «Лимонад», «Буратино», «Ситро», «Тархун», и любой из них был очень качественным и вкусным.

С 1982 по 1986 год мне пришлось поработать на пивзаводе сменным мастером в экспедиции. Я выписывала накладные на готовую продукцию, когда ее отправляли по городам и весям. Мы обеспечивали пивом, напитком и квасом все территории Кировской области, где были железнодорожные ветки. Машинами возили ящики с продукцией в Киров, Кирово-Чепецк. Начальник экспедиции Виталий Валентинович Грехов разнарядки всегда составлял сам и почему-то любил посылать пиво в Стрижи, видимо, там кто-то из его знакомых жил или работал. Точно так же по нашему городу и району. Особенно много работы было перед праздниками. Тогда за нашей продукцией машины стояли в очередь чуть ли не от клуба Горького.

На заводе трудилось по 450-500 человек, и все были обеспечены работой. Раньше здесь кипела жизнь, а сейчас идешь и видишь, как варочный цех стоит с выбитыми стеклами. Когда оттуда вывозили чаны, то выломали все окна. Хоть в помещениях некоторых цехов (безалкогольного, аммиачного, бондарки) сейчас организовано производство мебели, автосервис, лесопилка, но все равно все разрушено, идешь как по кладбищу.

Очень жаль, что загубили завод, который выстоял даже в годы войны. Старые рабочие рассказывали, что когда началась война, все мужчины были сняты с пивзавода на фронт. Работали только женщины и подростки. Стоял голод. Отходы от ячменя (дробину) выдавали по ведру на семью. Это было для многих спасением – люди варили из дробины кашу, мололи и пекли лепешки. Женщины сами разгружали зерно в мешках, таскали его на седьмой этаж, ездили за реку за дровами, чтобы работа завода не останавливалась.

В 1942 году при пивзаводе открылся детский сад. Его организаторами были Галина Михайловна Первакова и Мария Николаевна Лукина. Их направили сюда работать после окончания Слободского педучилища. Первая стала заведующей, а вторая – воспитательницей. Все заводские дети, в том числе и я, ходили в этот детский садик. А позднее, в 1975-1982 годах я работала в нем воспитателем. Садик располагался на первом этаже бывшего господского дома Александровых, а на втором было служебное жилье для рабочих пивзавода, где я живу по сей день.

Моя мама рассказала историю, как наша семья поселилась в этом доме. Поначалу родители с моей старшей сестрой Таней жили в Воробьях. Но там было настолько неудобно и тесно, что мама, будучи в положении, пришла с маленьким ребенком на завод к директору С.А. Беликову с просьбой об улучшении жилищных условий. Тот, выслушав монолог взволнованной женщины, посадил ее в свою кошевку и довез до Воробьев, а в скором времени наша семья получила квартиру в доме рядом с пивзаводом.

Поначалу мы жили в небольшой, с одним окошком комнате, куда входили лишь стол, комод и кровать. Мы с сестрой спали на полатях. Воду носили из колонки, на первом этаже был холодный туалет. Позднее переехали в комнату 27 кв. м на другом конце коридора, где было 11 комнат. В каждой комнате жила семья с детьми. Как рассказывала мама, раньше на втором этаже дома Александровых был клуб, где в 1938 году ее принимали в пионеры. В войну там размещался госпиталь, и на пивзаводе готовили лечебные дрожжи для раненых. Позднее помещение переделали под квартиры – весь большой зал перегородили досками и оштукатурили со стороны жилых помещений.

С другой стороны дом имеет три этажа и отдельный подъезд, где на первом этаже было три квартиры, на втором – две, а на третьем располагалось общежитие пивзавода, где жили одинокие женщины. Раньше в доме были печи, потом завод провел по комнатам большие трубы и установил паровое отопление. В общую ванную провели горячую воду, и появилась возможность мыться дома. Батареи были настолько горячими, что на них можно было вкрутую испечь яйцо. В 1997 году паровое отопление было заменено на водяное, но дом продолжала отапливать котельная пивзавода. И только когда завод закрылся, нас подсоединили к котельной ДК им. Горького.

Моя любопытная сестра захотела узнать точную дату, когда был построен наш исторический дом, и пошла в краеведческий музей. Там ей сказали, что в 1864 году. В музее есть старинная фотография дома – он очень красивый, с хорошим забором и балконом, на котором стоит дама в шляпке. На фото зафиксированы и мои два окна с раскрытой на улицу створкой.

Сейчас в доме я осталась самая старая. Но когда-то была девчонкой и помню всех бывших жильцов. В нашем доме давали квартиры простым рабочим. В деревянном двухэтажном доме через дорогу тоже жило много семей с пивзавода. А в доме за заводской проходной, который сейчас заброшен, давали квартиры людям из управленческого персонала. Там жила семья главного пивовара Серафимы Николаевны Карповой и начальника лаборатории Цилюрик. У них в доме был свой водопровод и ванная, а около дома устроен фонтан и парк. Нас, девчонок, пропускали туда через проходную играть с их детьми. Еще один двухэтажный деревянный дом стоял около речки Петерихи, но он сгорел, там тоже жило много пивзаводского народа.

Раньше люди за размеры своей жилплощади не переживали – главное, чтобы угол для житья был. А руководство завода чужим квартиры не разбазаривало. К примеру, я по распределению после окончания педучилища уехала работать в леспромхоз, там вышла замуж и в 1974 году вместе с мужем вернулась в Слободской. Так директор завода Алексей Алексеевич Старков прописал нас в комнату к маме только при условии, что мы оба будем работать на пивзаводе – я устроилась в детский сад, а муж работал на машине.

Столько лет утекло с той поры. Но оказывается, не одна я помню то хорошее время. В прошлом году из Екатеринбурга на 9 Мая приехал наш сосед по дому Женя Коробейников, с которым мы вместе росли. Его мама Мария Гавриловна работала в варочном цехе. Он организовал встречу во дворе дома, мы дружно собрались, посидели. Пели пионерские и другие хорошие песни своей юности, вспоминали детство, друзей и пивзавод, который навсегда остался для нас родным. Он – наша память о родителях, наше детство и юность.

От автора. Мой отец Геннадий Алексеевич Михонин (1925-1979), участник Великой Отечественной войны, в 1950-1979 годах работал на пивзаводе бондарем, старшим мастером, начальником посудо-тарного цеха. Пивзавод и работавшие на нем люди – одна из ярких страниц и моего детства. Неправильно, что на наших глазах в родном городе разрушаются остатки исторически уникального завода, ни в чем не уступавшего по своему оснащению баварским пивоварням ХIХ века, который мог бы заслуженно стать музеем пивоварения международного уровня.

Кузнечная лепта

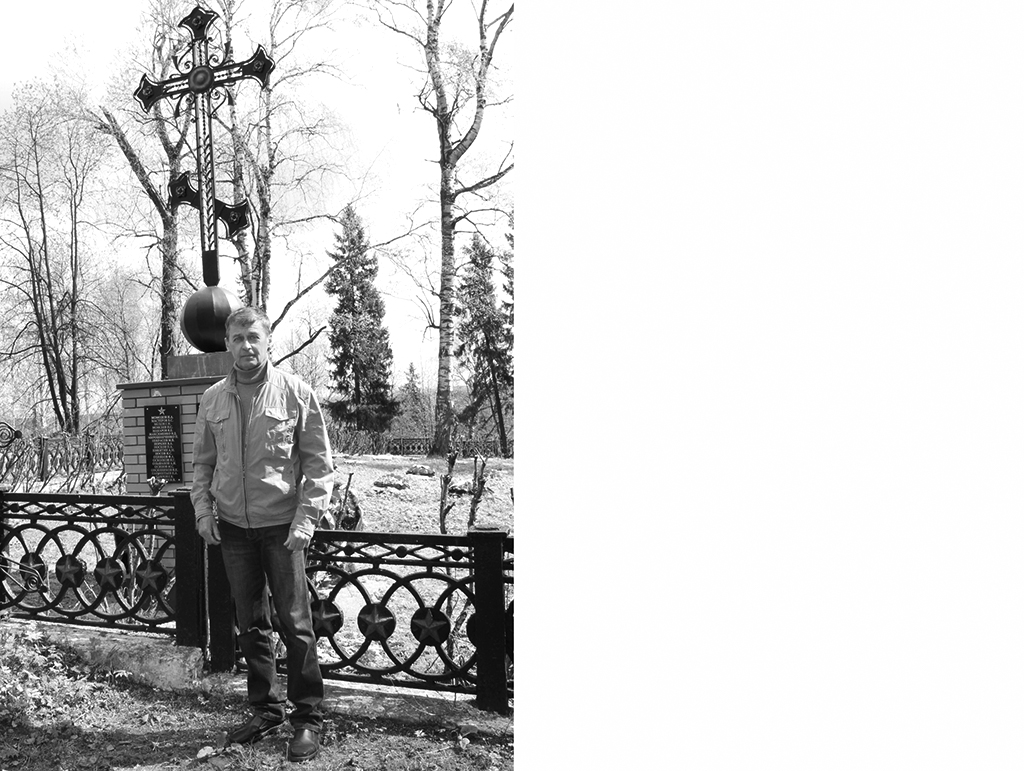

Весна 2017 года вошла в историю Слободского тем, что накануне Дня Победы на старом городском кладбище на братских могилах воинов Великой Отечественной войны, умерших в госпиталях, был поставлен новый памятник-крест. Он появился взамен старой скульптурной композиции, которая в июне 2016 года была разрушена упавшей березой и больше не подлежала восстановлению. По просьбе председателя Слободской районной организации ветеранов Н.А. Черных материальную поддержку в установке нового памятника оказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Р.А. Азимов.

Хоть и поется в известной песне, что «на братских могилах не ставят крестов», в данном случае большой узорный крест оказался более чем уместен. Он встал красиво, отлично вписался в архитектуру старого кладбища, где много старинных кованых крестов, и по качеству художественного изготовления не уступает изделиям слободских умельцев ХIХ века.

Изготовил крест слобожанин В.Н. Чарушников – человек с золотыми руками, который свою трудовую жизнь посвятил профессии кузнеца. Владимир Николаевич рассказал:

– Крест я делал в кузнице бывшего совхоза «Слободской». Он изготовлен из стали, загрунтован и покрашен черной эмалью, посередине – с ажурной вставкой из меди патина, которая имеет золотисто-коричневый с красноватым оттенок. Старался как можно меньше использовать сварку, собирал все детали на заклепки, чтобы было похоже на старину. Высота креста 2,5 метра, он стоит на шаре диаметром 550 миллиметров.

Когда начали обсуждать заказ, то я весь эскиз взял на себя. В начале 90-х годов, когда в стране начали восстанавливаться церкви, я ковал похожий крест на колокольню в городе Буйске. Правда, на нем ни цветов, ни узоров тогда не делал – это мои фантазии, которыми захотелось украсить крест. Я полагал, что готовым он будет весить 100 кг, но когда мастера ритуального цеха И.И. Колодкина его устанавливали, то сказали, что весит не меньше 150 кг. Они же делали каменный постамент с табличками имен умерших воинов.

Это ребята надежные, специалисты своего дела. Но все-таки, когда они повезли крест из кузницы, я напутствовал водителя:

– Отнесись очень серьезно, вези его будто стакан с водой, потому что не нужно кресту никаких ссадин и царапин.

В установке креста я не принимал участия, решил для себя, что лучше не буду смотреть. Но едва крест установили, я тут же прибежал, чтобы удостовериться, все ли в порядке.

Во время праздничных торжеств 9 Мая при большом стечении слобожан новый памятник освятил благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов. Он также совершил панихиду по воинам, на поле брани жизнь свою положившим.

– Как благодарность слобожан за подвиг героев стоять теперь кресту на братских могилах много лет, – рассудил В.Н. Чарушников. – Мой отец тоже прошел всю войну, я ему обязан своей жизнью. Пусть он не тут покоится, но эти бойцы тоже за нас воевали, положили свои жизни, чтобы мы с вами жили. Мы должны хоть немножко воздать им благодарность за Победу.

Крест на братских могилах – не единственное произведение В.Н. Чарушникова в городе Слободском. Два креста на шпиле Троицкой церкви – это тоже дело его рук. Самый верхний и первый крест на Свято-Духовском храме на Демьянке также изготовил этот мастер. На старом городском кладбище недалеко от церкви на могилах инока Анании и игуменьи Христорождественского монастыря Олимпиады стоят кованые кресты, сделанные Владимиром Николаевичем. Он и сегодня выполняет заказы слобожан по изготовлению могильных крестов и оград, причем, его кованые творения восхищают виртуозным изяществом, превращаясь, по сути, в произведения искусства.

Поинтересовалась, откуда у мастера такой дар, и не в тягость ли ему кузнечное дело, которое даже в наш век высочайших технологий сопряжено с тяжелым физическим трудом и использованием все того же набора инструментов, которым пользовались наши предки. Он ответил:

– Я коренной слобожанин. После окончания седьмой школы в 1973 году вместе с братом-близнецом Сашей пришел работать на меховую фабрику «Белка» в механический цех. После армии снова вернулся на фабрику, более трех лет отработал в транспортном цехе, а с 1979 по 2014 годы – в кузнице. На «Белке» всегда было много кузнечного дела – болты сковать, обручи для баркасов, сделать реставрацию шестерен, загнуть бандаж. Иногда принесут какую-нибудь деталь, так поначалу не знаешь, с какой стороны к ней подойти, а потом потихоньку со всем справишься.

Работа с металлом тяжелая. Но для меня профессия кузнеца всегда была хороша, хотя в роду кузнецов не было. Как-то кроссворд не могли разгадать, там слово начиналось на букву «к», и было написано: «Рабочий человек, который может сделать практически все работы». Я говорю:

– Так это же кузнец.

Точно все подошло. В ранешнее время к кузнецу все люди шли за помощью – он и слесарь, и токарь, и на все руки мастер. Наш город весь в старинном металле. Сегодня в Слободском работают мастера, которые продолжают прошлые традиции. Идет возрождение старинной профессии – бывает, что ребята такие прекрасные кованые вещи в декоре города делают, что глаз не отвести. Мне тоже повезло, что дали возможность внести свою лепту в украшение города.

В Северной Гиперборее

Осенью 2013 года в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Ольги Ереминой и Николая Смирнова «Иван Ефремов». 30 марта 2014 года московская писательница Ольга Александровна Еремина побывала в городе Слободском. Выступая в краеведческом музее, она провела презентацию своей новой книги и рассказала слобожанам о жизни и деятельности советского писателя-фантаста, философа-космиста Ивана Антоновича Ефремова (1908-1972), чьи произведения «Туманность Анромеды», «Таис Афинская», «Лезвие бритвы» в юности увлекали каждого из нас. Он также был крупным ученым-палеонтологом, оставившим заметный след в нахождении ископаемых остатков древней фауны.

Эта сторона деятельности И.А. Ефремова непосредственно касается и города Слободского. В книге «Иван Ефремов» на страницах 106-107 читаем: «В начале 1920-х годов сотрудники слободского краеведческого музея прислали в Петроград, в Геологический музей, несколько образцов известняка с отпечатками различных ископаемых остатков из карьера на правом берегу реки Вятки, возле сел Шихово и Чирки. Он был описан еще в 1879 году, но требовалось детальное палеонтологическое исследование карьера.

Добывали в карьере известняк не для постройки зданий, а для получения извести. Рабочие досконально изучили различные слои известняка – их больше полутора десятков, – дав им свои названия: Белякова корка, плитняшка, синяя булыга, красноплитка, подбулышка, булыч. Внизу, на берегу реки Вятки, известняк разбирали по сортам, дробили, обжигали. Работали дедовскими методами. Рядом с мужчинами трудились и женщины. По дну карьера были расположены рельсы, платформу нагружали камнем, к реке ее тащила по рельсам уставшая лошадь.

Иван, осмотрев карьер Шихово-Чирки свежим взглядом, сумел дать мужикам несколько дельных советов, чем заслужил их уважение. В ответ они показали ему, в каких слоях чаще всего встречаются остатки ракушек, отпечатки растений и чешуи древних рыб, остатки лабиринтодонтов (доисторические крокодилы от 2 до 6 метров в длину). Описав слои и собрав 650 килограммов образцов, Иван вернулся в Ленинград». Затем на протяжении многих лет эти находки обрабатывались.

Заместитель директора Слободского музейно-выставочного центра Т.М. Долматова пояснила:

– Слободские окаменелости свидетельствуют о том, что в древности здесь было теплое море, в котором жили различные организмы. Самые интересные образцы находок из Чирков представлены в нашем краеведческом музее. Чирки – это не только интересный геологический, но и уникальный археологический памятник, ведь известняк был удобен для изготовления орудий труда и применялся древним человеком для этих целей.

К сожалению, в Слободском пока не найдено останков древних животных, например, парейазавров, которыми славится город Котельнич. Эти древние рептилии обитали на Земле 260 миллионов лет назад, в пермском периоде палеозойской эры. Но дело в том, что береговой разрез возле города Слободского практически такой же по времени, как в Котельниче, поэтому аналогичные находки у нас вполне возможны. Пока лишь найдены окаменевшие водоросли этого периода – ими питались парейазавры.

Зато палеонтологическая коллекция Слободского краеведческого музея богата находками из более позднего, ледникового, периода. Она представлена бивнями мамонтов, которые найдены в Белой Холунице, на берегу реки Летки и на территории самого Слободского. К примеру, существует версия, что останки мамонта находятся под зданием «Коммунэнерго» (улица Екатерининская, 51-ф). В музее хранятся и зубы мамонта, и челюсть мамонтенка, и другие части скелета. Бывший директор музея М.Т. Гребенкин вместе с Академией наук даже разработал проект, чтобы собрать из находок целый скелет мамонта, а недостающие части восполнить из пластика или дерева. Эта идея не была воплощена в жизнь отчасти и потому, что не хватило музейных площадей для такого гигантского экспоната. Но он, конечно же, был бы интересен нашим посетителям.