Полная версия

Полная версияРусский пятистатейник

Обратим внимание на группы кратких собирательных имён.

Обобщение признака: дань, рать, высь, новь, рябь, рань, вязь, слизь, грязь и т. д.

Перенос некоего качества на человека с обобщающим признаком, чаще негативным, или пренебрежительным: ворон/вороны – вороньё > воронь. Сюда же отнесём погань, брань, дрань, дрянь, рвань, срань, голь, грязь, мразь и т. д. Суть не в негативном оттенке как таковом, а именно в лаконичности формы выражения… удобно выразиться в характерном смысле, лапидарно.

Собрание по общему признаку в некое одушевлённое единство: чудь, корсь, либь, сумь, ямь, пермь, весь, мерь, водь, скуфь, голядь…

При этом следует отметить и универсальный способ образования кратких собирательных существительных – не только на Ь, но и на Ъ, то есть обрезание, укорачивание: северъ, от северяне, как и козаръ, людъ…

Мы не знаем морфологических образований типа «сумь+ич», или «мерь+ич», или «весь+ич». Почему? Ответ напрашивается сам: нет действующих исторических личностей в летописных текстах, которые были бы от соответствующего рода. Нет лиц – есть масса. А вот при морфологическом разборе по словообразовательной схеме русь+ич=русич(и) или шурь+ич=шурич(и), мы имеем вять+ич(и), радимь+ич(и), кривь+ич(и), а стало быть, вять, радимь, кривь и т. д. суть грамматические основы для образования имён существительных в единственном и множественном числе единичного характера, следовательно – эти краткие собирательные формы занимают своё законное место в парадигме. Иной вопрос – словоупотребление… Если летописцы не вложили всё разнообразие словоформ в текст, то это совершенно не значит, что в бытовой речи эти слова не использовались. Как, например, в Лаврентьевском списке – вяти. Не слов таких не было, чтоб положить их на письмо, а самого письма ещё не было, когда эти слова слетали с уст носителей наречий народных.

Впрочем, у каждого народа есть близкородственный сосед, и ежели обратиться к соседу за помощью, то он, быть может, подскажет: латыши до сего дня зовут русских krievi, то есть кривь, а Россию – Krievija (Кривия).

Наконец, говоря о словообразовательных моделях в условиях действия палатализации, мы можем смело утверждать, что от слова «рук-а», употреблённом в собирательном значении, при взятии производной со значением «представитель сообщества» при помощи суффиксов -ин- или -ич-, мы непосредственно получим словообразовательные модели: рук+ин=русин и рук+ич=русич да рук+иц=русицi , точно так же, как радимич, вятич, кривич, шурич и др.

Слово «русь» – это имя безличное, или краткое отстранённое, то бишь, говоря в современных терминах, абстрактное – абстрагированное от персоналий.

_______________________

Временные мутации слова «русь». Итожа словообразующую модель слова «Русь» в этимологической ретроспективе, мы получаем цепь преобразований, которая не противоречит закономерностям исторического развития русского языка от общеславянского русла последних веков I тысячелетия до н. э. и по нынешний день:

– 5–7 тыс. лет тому назад: (R)en/in/on/an//em/im/om/am(K)…

– 2–4 тыс. лет тому назад: *rankāi > rǫc’ě

– 2 тыс. лет тому назад: [roƞka] – [roƞtsie] / [roƞ(t)sie] – [roƞsi]

– 862 (условно положа на кириллицу): рѫка [roƞka] > Рѫсiя [roƞs(t)ie] > Рѫсь [roƞ(t)sĭ]

– X–XII вв.: роука [ruka] – Роусiя [rus(t)ie] > Роусь [ru(t)sĭ] > Ruotsi

– с XII в. и поныне: рука [ruka] – Русия [rus(t)ie] > Русь [rus’] – Ruotsi.

Отметим грамматическое значение – собирательности, причём от разнородной основы.

От грамматики к семантике

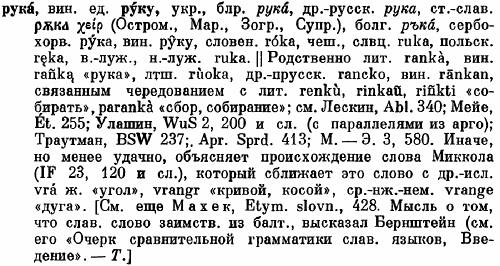

Смысловое наполнение «руси». От грамматического значения категории собирательности – перейдём к смысловому, изначальному лексическому значению… всё той же собирательности. Для этого, чтобы окончательно убедиться, открываем словарь Фасмера – и смотрим статью «Рука»:

«рука – рѫка… Родственно лит. Rankà… др.-прусск. rаnсkо, вин. rānkan, связанным чередованием с лит. renkù, rinkaũ, riñkti "собирать", parankà "сбор, собирание" [выделено мною. – А. М.]…»30.

Памятуя 4–5-ти тысячелетней давности балто-славянскую языковую общность, выделим балтские конкретные лексические значения как исторически предшествующие, мотивирующие, исконные: «лит. renkù, rinkaũ, riñkti "собирать", parankà "сбор, собирание"», и таким образом реконструируем изначальное, то есть исконное значение краткого собирательного имени «Русь» по слову «рука»: сбор, сборище, сборная, собрание, собирание.., то есть все те, кто собрался под рукой. Удивительное, надо признать, согласование грамматического значения и смыслового наполнения, выраженного в лексическом значении. Полная гармония семантики и грамматики.

Литовская parankà со значением «сбор, собирание» буквально перекликается с русской порукой – значением, которым так любят козырять норманнисты, выводя этимологический смысл «варягов» из скандинавских корней. Этимологически славянская рѫка [roƞ-ka] связано чередованием с литовским renkù, rinkaũ, riñkti в значении «собирать».

А что такое Русь, как ни собрание, ни собирание, ни сбор, ни собор?! До сих пор жива идея – собирания земель Русских… «под рукой». Идея соборности русской православной церкви как философии русской во многом объясняется преемственностью, культурой и традициями русскими, перенесёнными на христианскую почву. Да и вспомним сказки, былины русские – пир за столом, где по правую руку, по левую…

И действительно, если мы откроем русские летописи, то основным толкованием слова «Русь» будет словосочетание «под рукой»:

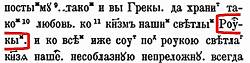

«Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между русю и греками … Мы от рода руска… – …посланные от Олега, великого князя руска, и от всех, кто под рукою его. …Для укрепления… дружбы… между христианами и русю … по желанию… великих князей… от всех находящихся под рукою его сущи руси [в тексте выделено мною. – А. М.]»31.

Примеров тому не счесть

Зрительный образ

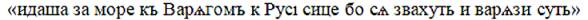

Пальцем укажем слово в аутентичном (др.-греч. αὐθεντικός – подлинный) тексте – в оригинале, в подлиннике. Автор обещал пальцем в тексте летописи указать на первослово наше. Что ж, пришло время исполнить обещание. Перелистываем страницы издания летописи и вчитываемся в договор от 912 года, где писано от имени послов Олеговых:

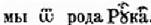

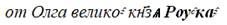

От рода «Рука»?! Перелистываем летописные страницы чуть назад – и под 907 годом читаем:

Дальше – больше:

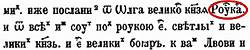

Как говорится, хочешь – верь глазам своим, не хочешь – не верь. Но факт остаётся фактом: когда речь заходит о договорах князя Олега с греками 907 и 912 годов, слово «русь» сложнее сыскать в текстах списков летописи, нежели слово «рука» на месте предполагаемой Руси, а ещё чаще на месте обоих слов летописец писал один слог – «Роу».

В подлинном летописном тексте мирного договора князя Олега с царями греческими от 907 года мы неожиданно наталкиваемся на словосочетание «Рукыа град», вместо «Русский град». Далее, листаем страницы в поисках слова «русь» – и не находим. Под 912 годом читаем – и глазам собственным не верим. Писано от имени послов Олеговых: «мы от рода Рука», вместо «рода русского». Читаем: «посланы от Олега, великого князя Рука»… А чтоб никто, кажется, не сомневался, летописец добавляет строкой ниже: «И от всех их суть под рукою его», мол, князей светлых и великих, и его великих бояр, то бишь князей-посадников, удлинявших руку великого князя.

_______________________

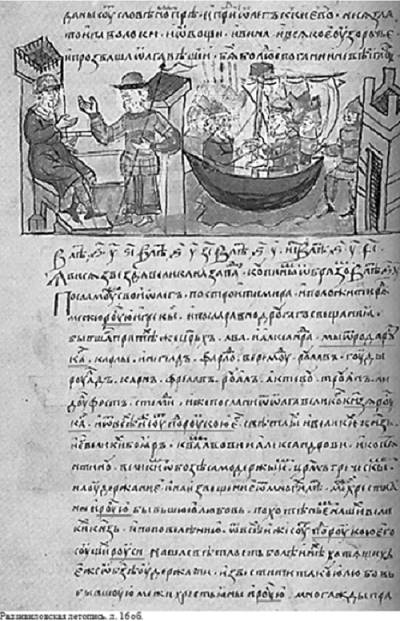

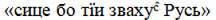

Радзивиловская летопись, л. 16 об.:

Разумеется, слово «рука» на месте Руси или определения русский (и молчанием обойти сей факт было бы лукавством) содержит надстрочный знак – титло буквенное:

Титло указывает на сокращение, то есть на пропущенную букву: г, д, о, р, с. Да, это так, писцы сокращали многие слова на письме. Но вот вопрос: что было писано в оригинальных текстах, которые легли в основу летописи? Ведь писец вряд ли бы сам додумался до составления пунктов международного соглашения между Русью и самодержцами греческими, которые имели место быть за полутысячелетие до написания им этих строк.

Наконец, кто, когда и почему чертал все эти титла буквенные:

Лаврентьевская летопись, на типографское издание которой мы ссылались, на самом деле не содержит в тексте эпизодов международных договоров 907 – 912 годов между Русью и Византией. Текст Лаврентьевского списка между 9-м и 10-м листами был дополнен из текста Радзивиловского списка толкователями и издателями так называемой «Повести временных лет», поскольку считается, что обе упомянутые летописи основаны на общем протографе, и потому-де эти тексты согласуются между собой. Вот их, согласовав окончательно, и положили в основание современных взглядов на русскую историю, а затем каждый, кому не чуждо искание смыслов в словах, перетолковывал на свой особый лад. И здесь возникает ещё один непраздный вопрос: что с чем согласовали, а что затемнили?

Если бы не этимологическое родство слов «рука» и «русь», то естественными были бы и сомнения. Пришлось бы гадать, отчего неразумный летописец сократил в рукописном тексте одно слово таким образом, что оно превратилось в другое – и сбивает с толку читателя своей двусмысленностью? Слово «отец» можно сократить до «отц», «олега» до «олга», а «князя» до «кнзя» – без смысловых потерь. Ибо нет графической корреляции с другими словами. Мы знаем, что в основе известных нам летописных списков лежал протограф, или иные какие документы, и, вполне естественно, писец списывал с оригинала и дописывал с иных источников. Логично предположить также, что, точно скопировав текст, затем писец расставил надстрочные знаки, тем самым дав своё собственное толкование первоначальному, оригинальному тексту. Так и мы, в наши дни, штудируя чью-то монографию, оставляем пометки на полях и между строк – памятки. Точно так же должен был поступить и летописец, перетолковывая текст, над которым он корпел. А мог и дьяк в роли «политрука» провести просветительскую работу. Да и вообще – откуда мы знаем, кто и когда эти титла расставлял: если мы открываем Лаврентьевский список, то пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать надстрочные знаки на странице, а в Радзивиловском списке – не хватит пальцев, чтобы пересчитать все титла над одной строкой

_______________________

Когда грамматика и семантика совпадают – случайности исключены. Связь между словами и понятиями «рука» и «русь» отнюдь не ограничивается визуальным образом, возникающим при взгляде на летописные страницы. Исторические значения слова «русь» вытекают из его семантики, и в этимологическом развитии эти значения объясняют, почему Русь была названа Русью, а не Швецией или Нормандией.

Кроме обобщающего смысла, подкреплённого грамматическим значением: «собирание», – летописи дают нам весьма яркий образ, доминантный, рациональный: что такое власть, каковы пределы этой власти и в чём сила этой власти.

Наиубедительнейшим доказательством может стать простейшее действие – ещё раз ткнуть пальцем в слово, как оно записано, но только в ином контексте. СИЦЕ РОДОСЛОВЯТСЯ ВЕЛИЦѢИ КНЯЗИ РУСЬСТИИ: «Приде из Киева въ Володимерь сынъ Мономашь Юрьи Долгая Рука» 32.

Эта фраза свидетельствует о том, что во времена летописцев значение «рука» и «под рукой» в слове «русь» всё ещё сохранялось на уровне первозданности, и летописец перечисляет сначала:

«Сынове Юрьевы Долгые Рукы».

И там же – свидетельство о следах этимологической связи слов в сознании современников: «Сынъ Мономашь Юрьи Долгоругый» – 3 лета княжил-де.

Так записал летописец33.

Нет, не портной дал князю Юрию прозвище Долгая Рука, измерив размах его рук. Впоследствии, толкуя толкование толмача, толмачи иных времён уже воспринимали определение «Долгорукий» не в прямом смысле, а как имя собственное – прозвище, кличка, наконец, едва ли не фамилия. Ничего подобного! Русские люди тех времён фамилий не знали. Евпатий Коловрат – это искусный воин, владевший оружием с обеих рук и рассекавший ударом меча врага на полы до седла; Храбр – не фамилия, а личная доблесть, приклеившаяся к личности как прозвание, то же – и Мал, и Добр, и Свят и так далее. И Коловрат, и Храбр, и Мал, и Удалой, и Долгорукий – доминантный образ, характеристика. Великий князь – всегда долгорукий, вельми грозный, чтоб под рукой его были собраны князья светлые – князья-посадники. Иначе он князь не великий русский, а посаженный в князья светлые. Власть определяется теми пределами, куда дотягивается рука великого князя, князя над князьями.

Под рукою суть Русь?

______________________

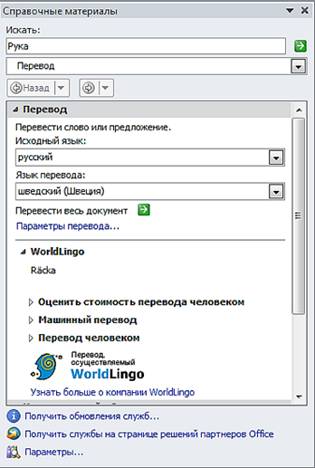

Норманнистам достаточно полистать шведские словари на букву «R», чтобы найти перевод: Рука – Räcka… и уж ломать голову на предмет этимологического родства, кто у кого и что позаимствовал. Ну а сегодня даже листать словарь уже не надо – надо просто открыть Word, в котором они сочиняют свои достоверные истории, и посмотреть:

Варяг как аргумент

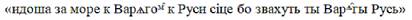

Русские летописи связывают имя «русь» с именем «варяг»: дескать, призвали варягов потому, что прежде они себя (или их) звали Русью, поэтому-де от тех варягов, что некогда, в незапамятные времена, звались Русью, как во времена летописцев другие зовутся шведами или англами, и земля прозвалась Русской:

Лаврентьевский список34:

Радзивиловский список35:

Ипатьевский список36:

Троицкий список37:

Однако ж ни одна летопись не даёт внятного толкования этой связи слов и понятий, ибо, скорее всего, до летописцев дошёл лишь смутный слух о том, что варяги – это Русь, но за давностью лет объяснить связь двух слов они, увы, не смогли.

_______________________

Удивительное свидетельство родственной связи слов: «русь» и «варяг» – отыскал вне земли русской один из крупнейших исследователей варяжского вопроса академик Куник, Арист Аристович, в греко-латинской литературе XII (!!!) века. Повторимся, ещё раз приводя его высказывание – к месту:

«Прежде нерѣдко удивлялись, что въ византійскихъ лѣтописяхъ и сборникахъ, дошедшихъ до насъ, …названіе Варангъ въ первый разъ упоминается не ранѣе 1034 года… Эту причину намъ сообщаетъ Іоаннъ Скилицій. Въ продолженіи своего Синопсиса (напіс. подъ конецъ 12-го вѣка), въ которомъ три раза упоминается о Варангахъ, онъ находить нужнымъ… въ первый же разъ сообщить въ скобкахъ своимъ читателямъ, получившимъ эллинское образованіе, что отрядъ, о которомъ онъ говоритъ, на простонародномъ нарѣчіи… называется Варангами [выделено мною. – А. М.]. Это признаніе служитъ для насъ вѣрною исходною точкою и дѣлаетъ намъ понятнымъ, почему другіе Византійцы… не употребляютъ имени “Варанговъ”, а замѣняютъ его другими…»38.

«Русь» – литературное слово, а «варяг» – его разговорная форма? В греческой и латинской языковой среде – русское обиходное, стало быть, выражение?! Профессиональный жаргон… Как такое может быть?!

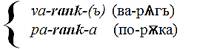

Вот именно: в «простонародномъ нарѣчіи» слово «варяг» как «варанг» или «варанк» (ва+рѫк-ъ) являлось словоформой от слова «рука» (рѫка) и звучало в земле греческой в тех или иных устойчивых словосочетаниях (предлог + имя, или местоимение + имя, или числительное + имя существительное) так часто и в столь определённом контексте, что воспринималось греческим ухом из уст русских как отдельное самостоятельное слово, или имя, или термин, и в приобретённой в языке греческом морфологически переводной лексической форме (Βάραγγα или βάραγγος) в 30-х годах XI века перешло в латынь (Varangus), а затем и в другие европейские языки, и через кириллическую письменность вернулось в русский литературный язык (варяг, варяга, варяжа) как блудный сын… в заморских, и потому неузнаваемых фонетических одёжках.

В греческом алфавите были дополнительные буквы и сочетания букв для записи иностранных слов, в которых есть буквы и звуки, не имеющие аналогов в греческом. Например, γγ, то бишь задвоенная гамма. Задвоенная гамма (γγ) передаёт так называемый суррогат – [ng] (по-русски нг – тот самый носовой призвук в сложной букве «юс»), и мы находим записанным это слово в латинском языке как Varangus, румынском – как Barangi. Таким образом, слово Βάραγγα должно было лечь из греческого на письмо русское как «вАрагга» побуквенно, «вАранга» позвучно. Это греческое слово противоречило бы законам слоговости русского языка: слог должен был быть открытым. Так что греческий «варагга» ложился на церковнославянское письмо к XII веку при Несторе как – «варѧгъ», отражая омертвевший к тому времени носовой «юс» и… А греческая альфа на конце – русская [а] – куда подевалась? Никуда. Она осталась как греческий послед (грек – грека) в окончании других форм: варяг – варяга и варяжа. Древнерусский язык не знает склонения имён существительных на -а мужского рода в им. пад. ед. ч. в соответствующем хронологическом пласте.

_______________________

Морфологический разбор слова «варяг» – по составу слова. Исходное звучание слова «варяг» как VARANK [варанкъ] запечатлел магометанский учёный Аль-Бируни – это самый ранний пример словоупотребления варяга в мировой литературе.

Фасмер: «Ср.-греч. βάραγγος, ср.-лат. varangus "телохранитель, воин из наемной стражи визант. императоров" (впервые в 1034 г. у Кедрена; см. Томсен, Ursprung 111; Маркварт, Streifzüge 344), араб. varank (X–XI вв.) [выделено мною. – А. М.]; см. Томсен, там же. Сюда же русск. варяга, варяжа "корзинщик, коробейник", владим., также "пройдоха, босяк, прощелыга"…»39.

Томсен:

Если мы обратимся к Арабским писателям, там мы тоже найдём слово Varank, но только с географическим определением. Первый Магометанский писатель, который упоминает Варанков, – Аль-Бируни (родился в Хорезме примерно в 973 году и умер в 1038 году н.э.), чрезвычайно эрудированный и уважаемый автор, из всех его работ – которые сохранились – лишь небольшая часть на сегодня опубликована. Но мы узнали от некоторых более поздних авторов, которые ссылались на его авторитет, что он упомянул “залив великого океана, который простирается к северу от Славян и зовётся Варяжским Морем (Balt Varank); но Варанки – это ведь имя людей, которые населяют его берега” [в тексте выделено мною. – А. М.]40.

Вспоминаем: Томсен козырял значением слова «варяг» – порука, мол. Но не удосужился проверить, как это слово звучало на языках народов, которые населяли берека того самого Balt Varank – моря Варяжского:

лит. PARANKA («сбор, собирание», см. литовско-руссие словари: в переводе с литовского на русский – «порука»)

рус. VARANKЪ (ъ – краткий редуцированный 1/3 звука «ы»)

рус. ПОРУКА

Сложим систему из двух исторически зафиксированных слов – как уравнения в математической системе:

Если pa/va – приставка, то rank – корень (rankа = рѫка = рука), и тогда перед нами однокоренные слова. Но что такое приставка VA (по-русски – ВА)?

Морфологическая структура составных членов системы с очевидностью проступает даже под неискушённым взглядом стороннего исследователя – как, исходя из современной лингвистической мысли, корень RANK. И это – во-первых.

А во-вторых, Pa-rank-a (совр. лит.) – это (рука) собирающая, что в прямом фонетико-этимолого-морфологическом переложении составляющих морфем на современный русский язык означает: по-рук-а. Слово «порука» в русском языке подразумевает поруку круговую, то есть ручательство или поручительство внутри социального круга, ответственность одних за других, или, иными словами, один за всех и все за одного.

_______________________

Забытое русское слово «ва». Va-rank-ъ/a, звучавший так до первой трети XI века, до прихода письменности на Русь, в летописных текстах XII–XVI веков лежит в основе литературного русского слова «варяг/варяга/варяжа», и если балто-славянский корень -rank– (-рук-) сомнений не вызывает никаких, то префикс (или что бы там ни было?!) va- (ва-) должен вроде бы как наводить на некоторые раздумья.

Разве?!

Сомнения могут возникнуть только в среде представителей той языковой общности, которые ни знать своей истории не хотят, ни видеть дальше своего носа не желают. Здесь нет ни фонетических, ни этимологических, ни морфологических, ни в конце концов лингвистических вопросов. Чтобы познавать историю – надо, прежде всего, овладеть тем языком, который лежит в основании изучаемой истории.

В славянской азбуке, от рождения, были цифры-буквицы, и одна из них – «веди» под титлом:

И означала она на письме «два» и «оба», что оказией, то бишь случайным совпадением, язык не повернётся назвать.

Вот пример из Синодального патерика, где «ва» употребляется в значении «по двум или обеим причинам зараз», – смотрим: нынҍ даю вама имҍние еже ва бҍхъ и преже далъ.

Уж коль повелось на Руси испокон научных веков так, что нашей этимологией руководят по большей части «варяги» от рода немецкого, так дадим же прямое слово «замечательному немцу» – Максимилиану Фасмеру:

Ва – "вы (двое)", только древнерусский…42.

Нет и в церковнославянском языке слова «ва» в значении «двое» или «обое». Нет!!! Так что ежели мы встречаем слово «ва» в каком-либо оригинальном и устойчивом словосочетании, то подобное выражение может произрастать исключительно на русской почве, и никакой другой.

Преображенский в своей русской этимологии попросту указывает значения слова «ва» – вы, оба, ваш43, не делая различий для старославянского и древнерусского, что для него кажется вполне естественным, ежели рассматривать старославянский на русской почве. Хотя и не немецкая, но логика верная.

Таким образом, при морфологическом переложении морфем с древнерусского на современный русский мы получаем va + rank = двое (обое) + рук, то бишь варяг – это двоерук или обоерук.

Ну а кроме того, в церковнославянском лексиконе самостоятельное слово «ва» выступает во втором – общеславянском смысле: падежные формы двойственного числа от личного местоимения 2-го лица «вы».