Полная версия

Полная версияРусский пятистатейник

Начальная форма слова «рухъ» исключает возможность палатализационной передвижки заднеязычного звука [ch] вперёд в именной парадигме, так как реальные условия (падежная система) не соответствуют исторически заданным: чтобы Х [ch] превратилась в мягкое С [s’], последующий гласный звук в открытом слоге должен быть не твёрдым, а мягким. А падежные окончания склонения на краткое [u] (медъ – медове и верхъ – верхове), к которому относится слово «рухъ», присоединялись к основе через суффикс -ов-: рухъ, рухове и проч., что исключало палатализационное превращение Х [ch] в С [s’], причём не только в словообразовании от косвенных падежей, но и делало маловероятным подобное превращение вообще: жёсткая прокладка в виде суффикса -ов- разводила твёрдый Х [ch] с мягким гласным любого аффикса по разные стороны.

Казалось бы, два вышеприведённых отрицательных анализа должны полностью исключить даже теоретическую возможность совпадения слов «рух» и «русь» в украинской падежной форме «в русi». Но совпадение налицо. И такое совпадение надо объяснить. Объяснение же весьма просто: не то время. Дело в том, что 2-е склонение имён существительных на краткое *u типа рухъ и верхъ было «непродуктивным в истории русского языка, ибо к нему относилось всего несколько слов …рано вступило во взаимодействие с твердой разновидностью склонения на ŏ [1-е склонение: родъ, волкъ, столъ. – А. М.], куда относилось подавляющее большинство слов мужского рода, имевших в имен. пад. ед. ч. окончание [ъ] после твердого согласного. Первоначально процесс сближения этих двух склонений носил характер именно взаимодействия, взаимовлияния. Это обусловило появление в памятниках форм слов бывшего склонения на ŭ с окончаниями, свойственными основам на ŏ, и наоборот – появление форм слов бывшего склонения на ŏ с окончаниями, свойственными основам на ŭ… Так, в памятниках письменности обнаруживается: …местн. пад. на [ě] у слов с основой ŭ: вьрсѣ (“наверху”, Гр. кн. Вас. Дм. 1399 г.), и на [у] у слов с основой на ŏ: на търошку (Новг. лет.), на търгоу (Рус. Пр.) и т. д.»22.

Все эти процессы взаимного проникновения двух мужских склонений на [ъ] (из индоевр. [ŏ] и из [ŭ]) были характерны для периода становления письменности на Руси, когда на Русь уже пришла церковнославянская письменность и формировалась русская литература, вбиравшая в себя множество местных народных слов. В условиях тотального проникновения народных наречий в церковнославянское письмо возникла, прежде всего, необходимость (вольно или невольно) унифицировать правописание, упростив множество типов склонений до нескольких продуктивных моделей. И вот тут-то, уже в письменный период, лет так через 200 после образования Руси, и открылась возможность для палатализационной формы от слова «рухъ» в местном (то есть современном предложном) падеже – «рухе», устар. «русѣ» или «русе», а в укр. – «русi» (из [ě], то есть буква ѣ [ие]): «в целом форма предл. пад. в современном языке имеет окончание [е], восходящее к древнерусскому [ě], которое выступает и в бывших основах на ŭ»23.

Ну а теперь пришла пора напомнить, что слово «рух» главным образом было распространено на землях тех Русь образующих народов, территория которых соседствовала с западными славянами, где палатализация приводила к преобразованию Х [ch] в Ш [š’] (чешск. mouše, словацк. muse, польск. musze), а не С’ [s’]. Кроме того, «в новгородских берестяных грамотах отражается диалект, который вообще не знал изменения заднеязычных в свистящие перед [ě] и [и]»24.

Таким образом, не только время не то, но и место не совсем как бы там.

Наконец, завершая анализ слова «рух» на предмет трансформации в слово «русь» по палатализационным показателям, надо бы ещё раз вспомнить словообразующую модель Вильгельма Томсена, исходя из которой, финское слово Ruotsi (финны использовали этот политический термин по отношению к государственной надстройке над своей страной, до XIII в. – к Руси, а с середины XIII в. – шведскому владычеству над своей страной и народом, её населяющим) так соотносится с Русь, как финское Suomi c Сумь.

Дело в том, что слово Ruotsi намекает нам своей формой совершенно на иную палатализационную параллель: не Х > С’, а К > Ц’, где за сложной буквой Ц скрывается созвучие [ts’], то есть кириллическое [тс’], с перестановкой в [ст’] и слоговым упрощением до [с’] либо [т’] в соответствии с упомянутыми законами построения открытого слога: уподобление по месту образования и построению по принципу восходящей звучности.

_______________________

3-й тест. В дополнение к двум отрицательным тестам: различные акцентные системы двух слов «рух» и «русь» и невозможность палатализационного изменения слова «рух» в слово «русь» в середине IX в. и раньше – наконец надо добавить третий, и «убийственный» с точки зрения грамматики русского языка, аргумент: слово «рух» – мужского рода, а слово «русь» – женского. И эти всё сказано.

_______________________

Нет! Если каждый в отдельности отрицательный показатель хоть как-то и можно было бы оспаривать, измыслив какие-либо невероятные промежуточные стадии перерождения слова, то в совокупности все три аргумента «против» выносят окончательный и бесповоротный вердикт – нет!!!

Слово «рух» и слово «русь» – это разные слова, и между собой они никак этимологически не связаны…

И тем не менее, вопреки всему сказанному выше, слово «рух» лежит-таки в основании корня рус-, но не нашего первослова, не слова «русь», а слов порусье, Руса, Русыня и других родственников по индоевропейскому семейству, которые через русский язык связаны с близкими себе балтскими и менее близкими германскими наречиями: латышским rùoss «подвижный, деловой» и rusenis «рыхлый снег», шведским rûsа «вырываться» и многими другими. Основное значение в русском языке – характер водной стихии, водные объекты и связанная с ними топонимика. А вот что касается буквы С, то твёрдый индоевропейский звук [s] – это более древнее образование в своём твёрдом варианте, нежели произошедший от него праславянский звук Х [ch].

Да-да, именно так: с > х. А не наоборот. Так что более поздняя во времени палатализация в чередовании звуков с’/х в слове «рух» тут и вовсе ни при чём.

«Что касается звука [ch], то он явился новообразованием на славянской почве: он развился в праславянском языке из и.-е. звука [s] в том случае, когда [s] находился после… [u] или после тех звуков, которые развились из и.-е. …[u]»25, что вполне соответствует очень древнему образованию и речевому удержанию таких имён, как Русыня и Руса (твёрдые основы), с последующим мягким порусьем, на основе региональной германо-балто-славянской конвергенции: Руса < > rùoss < > rûsа… И поднимать здесь вопрос заимствования, когда речь идёт о словах, которые были на слуху ещё в те времена, когда не было обособленных ни германских, ни балто-славянских групп языков, – попросту бессмысленно, ибо там, где был постоянный межплеменной контакт, там формы слов удерживались в русле древних традиций, а где племена жили в отрыве – там прогрессировали местные тенденции.

Увы академикам! Даже в таком простейшем вопросе, как этимология их, так сказать, «гребцов», они опять умудрились всё перепутать, смешав ruch с rob…

Рѫсь [róƞ-(t)sĭ]?

Тест на родство Рѫсь [róƞ-sĭ] и Ruotsi. Следуя наставлениям Томсена, соотнесём между собой формы этих двух слов.

_______________________

1-й тест. Для начала возьмём для анализа слог первый.

RUO > РУ [u] на самом деле не противоречит закономерностям исторической фонетики русского языка, то есть теории превращения одних звуков в другие, но вся загвоздка в том, что звучание слова [rusĭ] XI–XII веков не может быть этимологически объяснено ни из шведского, ни из финского, ни из русского языка по той простой причине, что такого слова в этих языках вообще не найдено и не просматривается ни одна историческая ретроспектива.

Меняем вектор.

И.-е. en/in/on/an//em/im/om/am от VI–IV тыс. лет до н. э. > праслав. *ǫ с конца I тыс. до н. э и до конца I тыс. н. э. > русск. У с рубежа IX–X вв. > финск. uo от века X и по сей день. Таким образом, мы получаем теоретическую модель, которая точно так же не противоречит закономерностям исторической фонетики русского языка:

en/in/on/an//em/im/om/am > *rǫ > Рѫ [roƞ] > Ру [ru] > ruo.

_______________________

2-й тест. Прежде, чем искать слова в самых ранних текстах или словарях семьи индоевропейских языков, предстоит разобраться со вторым слогом: [-sĭ].

Выше уже говорилось о том, что мягкий свистящий звук [s’] недвусмысленно намекает на своё образование от заднеязычных согласных в результате палатализационных процессов в позиции перед мягкими согласными [i] и [ě], возникшими из индоевропейских дифтонгов [o͡i̭], [a͡i̭]: [к] > [тс’], [г] > [з’], [х] > [с’] – таковы результаты 2-й палатализации, то есть более поздней во времени по сравнению с 1-й.

Палатализация в той или иной мере затронула как романские, так и германские языки, не обошла стороной балтские, но наиболее полно проявилась именно в славянских. Это факт – исторический. И особенно явно разница проявляется по результатам 2-й палатализации, что позволяет нам сделать некоторые хронологические наблюдения.

Обратим внимание на время. Если мы вспомним, что индоевропейские племена, впоследствии, во второй половине века XIX-го, названные балтами, стали продвигаться вверх по Днепру и Десне к южным побережьям Балтики со II-го тысячелетия до н. э., а раньше этого события мы имеем право говорить о некой балто-славянской общности в противоположность общегерманской, то, наверное, именно с этого времени, с III–II тыс. до нашей эры, и можно вести отсчёт собственно славянским языковым закономерностям, которые и превратили наречия балтов и славян в отдельные языки. При этом надо заметить, что на протяжении всей истории раздельного существования балтов и славян эти два отделившиеся от более древней общности оставались соседями, с тесными культурными и языковыми связами, но каждый со своими особенностями. А века этак с V–VI, в результате переселения народов, вслед за балтами, и на их земли, стали продвигаться близкородственные им индоевропейские племена, впоследствии названные славянами, в результате чего начались балто-славянские процессы этногенеза и языковой конвергенцией, сначала приведшие к образованию восточнославянских племён, точнее сказать балто-славянских, а затем – и Руси.

Таким образом, индоевропейские вялотекущие процессы палатализации вдруг ускорились на славянской почве. Почему? Да потому, что заработал закон открытого слога. Когда? Ближе к концу I тысячелетия до н. э. Языковые условия для образования слова «русь» как «Рѫсь» вполне могли сложиться уже ко времени Рождества Христова. И в этом временном пласте и надо бы искать наше первослово, которое отличается от своих германских и романских братьев, но близко балтским как более «девственным» в европейской среде индоевропейской семьи, то есть в наибольшей степени сохранивших черты наших общих предков, – и легко узнаваемо в славянской среде. Но параллели в германской и романской языковых группах, тем не менее, должны прослеживаться со всей на то очевидностью.

Мы уже проделали путь вниз по этимологической лестнице из настоящего в прошлое, с тем чтобы проявить первый слог Рѫ [roƞ]. Теперь проделаем тот же путь ко временам Христовым и даже глубже на несколько столетий, но только по следам палатализационных превращений. Для этого положим в один ряд все слова (для чистоты опыта – живые, не выдуманные), которые соотносятся со словом «русь» и, вне всяких сомнений, не имеют иного толкования, кроме как в связи с именем «Русь».

Вот эти слова: Русь, Русия, Рустия (русьтий), Рутения и Ruotsi.

Анализ согласных второго слога даёт чередование [с’]/[с’т’]/[т’с’]/[т’] перед гласными переднего ряда [i] ([ĭ] > Ь) и [ě] ([ие] > Ѣ).

А за такой чередой следует недвусмысленный вывод: в слове Рѫсь / Рѫсия перед нами не палатализационное передвижение заднеязычного [ch] в [s’] (то есть х > c’), а [k] > [ts’], то есть в буквенном выражении: к > ц [т’с’]. «…В древнерусском языке в силу действия закона открытого слога мало были распространены группы согласных… были еще, правда редкие, двухфонемные сочетания шумных: …[ст] (стати)… однако в силу малой распространенности групп согласных… специфику сочетаемости… определяла их сочетаемость с последующими гласными…»26. Поэтому для русского языка периода действия закона открытого слога, с принципом восходящей звучности и сингармонизма в пределах одного слога, были характерны перестановка звуков и упрощение групп согласных в связи с уподоблением, «и упростились такие группы согласных, как …[ts], [ds], [ps], [bs] (>[s]) и некоторые другие (например, …*dadsi > *dasi, др.-русск. даси, ср. дадут; *opsa > *osa, русск. оса, ср. лит. vapsà и т. д.). Вместе с тем изменение групп согласных осуществлялось в праславянском языке не только упрощением их, т. е. утраты одного из двух (или даже из трех) согласных, но и путём замены одного звука другим… группа, в которую входили фрикативный и взрывной – [st]. Например, *metti > mesti, русск. мести, ср. 1-е л. мету; vedti > vetti > vesti, русск. вести ср. 1-е л. веду и т. д.»27. В качестве современного примера упрощения групп согласных можно привести слово, которое вертится у всех на языке: вместо (кошмарного, с точки зрения взаимодействия языка, зубов, нёба и гортани) слова здравствуйте, мы очень часто слышим и с лёгкость произносим: драсте.

Итак, построим теоретическую модель:

Рѫ-к + а/о/ы/у/ъ…

Рѫ-(т)с + i/ие/ь…

Рѫ-т(с) + i/ие/ь…

Рѫ-с(т) + i/ие/ь…

Рѫ-(с)т + i/ие/ь…

откуда мы имеем вариативное: рѫтсiа / рѫстiа и рѫсiа / рѫтенiа.

И, осмотревшись в языковой семье индоевропейских языков, попробуем подобрать и сопоставить… Впрочем, не надо быть семи пядей во лбу, не надо быть полиглотом, не надо перечитывать тома текстов и листать кипы словарей. Русское ухо мгновенно узнает это родное слово, которое вертится у всех русских людей на языке: рука – руцi – рук…

рѫка [roƞka] > рука [ruka].

Экспресс-анализ слова рѫка – руцi

Грамматический род – женский: она рука и она Русь.

_______________________

Русская буква У: рѫка > рука.

_______________________

Акцентная система подвижна в парадигме – перенос ударения на акут: рукА, рукИ, рУки, рукЕ, рУку… – рУсь, русИ, рУсью…

Частные различия акцентных систем, с точки зрения порядка и места переноса ударения на акут, объясняются тем, что слова относятся к разным склонениям, которые наделены различными падежными окончаниями, а стало быть, подвижные нисходящий и восходящий тона мелодического ударения соответствуют каждый своей новоприобретённой парадигме и не могут соотноситься с конкретными падежами.

То, что слова «рука» и «русь» относятся к разным склонениям, объясняется тем, что после того, как от материнского слова «рука», принадлежащего 3-му склонению древнерусского языка (1-е склонение великорусского), его твёрдой разновидности, образовалось в результате палатализационных процессов слово «русь», последнее превратилось в начальную форму (имен. пад. ед. ч.) и само заматерело – и принадлежать такое новообразование должно было исключительно парадигме, которой свойствен в имен. пад. ед. ч. женский род и окончание Ь (< [ĭ]). И это 4-е склонение древнерусского языка (3-е склонение великорусского). Исторически продуктивное. Ему принадлежат такие слова, как ночь, печь, вьсь (деревня), кость, рожь и множество других. Именно грамматически первородный женский род и новоприобретённый мягкий тип склонения на Ь (< [ĭ]) и определили принадлежность производного слова к совершенно другой парадигме.

_______________________

Палатализационные процессы в парадигме слова «рука», которые являлись основанием для отделения какой-либо словоформы в самостоятельное слово, будь оно востребовано в языке, также дают положительный результат: К > ТС’ и CT’ > Т’ и С’ перед гласными переднего ряда и j.

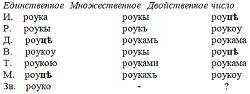

Откроем падежные склонения слова «рука»:

где в дат. и местн. падежах ед. ч. и им. и вин. падежах дв. ч. в результате К + Ѣ ([ě], т. е. [ие]) = ЦѢ [т’с’ие].

В соответствии с фонетическими условиями палатализации мы имеем словоформу, которая с рубежа IX–X вв. звучит как [rutsie], а прежде, до образования русской буквы У, звучала так: [roƞtsie]. Ну а ситуаций, когда русскоязычный человек, сызмальства привыкший склонять родные слова по всем падежам, со всеми предлогами и во всех мыслимых и порой даже немыслимых словосочетаниях и при этом слёту на слух воспринимать, когда они слетают с других уст, употребляет в качестве номинатива эти палатализационные формы, попросту не счесть, ибо речевые ситуации сами подсказывают: когда вам нужен мастер на обе руки, чтобы, например, проконопатить и просмолить ладью, вы кричите: «Рутсие!». И меч за рукоять или ручник (пращу) как воин вы держите в своей рутси. Но порой вы вынуждены вручать свою собственную жизнь в чьи-либо обе надёжные – рутсие. И власть на местах князь долгорукий передоверяет верной рутсие. И даже наследного княжича, а с ним и дело, которому Рюрик отдал всю свою жизнь, он вручает Олегу в рутсие, которые не предадут память… В украинском и в белорусском современных языках, как и в южно-русских наречиях, до сих пор звучит это слово в его палатализационной форме – руцi [rutsi], точно так же, как и финское Ruotsi [rutsi]. Как принято говорить на Руси – точь-в-точь.

_______________________

Да!!! Таким образом, экспресс-анализ: грамматический род, акцентная система, русская буква У и палатализационные преобразования в парадигме (при склонении по падежам) – указывает не только на отсутствие противопоказаний для того, чтобы признать слово «рука» в качестве реального кандидата в первослово наше, но и подтверждает возможное родство двух слов – «рука» и «русь». Остаётся дело за продуктивной в русском языке того периода словообразовательной моделью и смыслом, наполняющим слово «русь» конкретными лексическими значениями.

Матрица

Словообразовательная модель в свете исторической грамматики русского языка выглядит вот так вот:

«…зълоб-а – зълоб-ие – зълоб-ь…

Каждое из этих и подобных слов относилось к определённой части речи, обладало присущими ей грамматическими категориями и системой форм словоизменения, т. е. имело свою собственную морфологическую характеристику»28.

«Собирательные существительные, обозначающие совокупность животных, растений, предметов, образовались с помощью суффикса -j-: лист – листие, стул – стулие. Собирательные существительные грамматически отличались от современных собирательных существительных, т. к. могли изменяться по числам: листие “совокупность листьев одного растения”, а листия “о нескольких листах”. Таким образом, форма листия – закономерная форма собирательных существительных мн. ч. ср. рода (ср. у конкретных существительных м. р. им. пад. мн. ч.: листы < листи)»29.

При рассмотрении пар собирательных существительных: поветрие и поветрия, направление и направления, гонение и гонения и т. д. – даже с современной точки зрения мы отмечаем не столько различие числовое (ед. или мн. число), сколько однородное собирательное значение (однонаправленность в конкретном случае) или разнородное собирательное значение (разнонаправленность).

Если построить полную словообразовательную модель, то она будет выглядеть примерно так:

зълоба / зълобы – зълобие / зълобия – зълобь

листъ / листы – листие / листия – (па)листь

братъ / браты – братие / братия – брать

Аналогичный словообразовательный ряд собирательных существительных присущ и слову «рука»:

рука / рукы – рутсие / Рус(т)ия – Русь,

где слово «русия» грамматически означает собрание разнородных составляющих, а «Русь» – её краткая собирательная форма.

В случае отглагольного словообразования вплавляется причастный суффик -ен. Например, Рус(т)ия – Рутения, как и солие/солия – соление/соления или словие – словение и т.д.

К формообразующим закономерностям следовало бы отнести также и склонение слова *rǫka как в старославянском [roƞ– tsiе], так и древнерусском языках [ru-tsiе], а также помянуть «руцi» [rutsi] в современном украинском и белорусском языках.

Говоря о словообразующей модели собирательных имён, надо иметь в виду, что каждое гнездо суть ступень – потенциально возможная, но отнюдь не обязательная. Это словообразовательная матрица, то есть материнская форма – начальная или центральная фигура всей парадигмы. В случае возникновения речевой ситуации слово слетит с языка и займёт своё законное место, а нет речевой ситуации – так на нет и живого слова как бы нет. Поэтому словам нет нужды проходить все стадии преобразования от конкретных ступеней через полную форму к собирательности краткой, да при этом ещё и плодить парадигмы. Каждое гнездо есть самостоятельная модель, потенциальная возможность, которой следуют слова в живой речи. Человек не задумывается в разговоре, как ему выразиться, – слова слетают с языка в соответствии с языковыми шаблонами, созданными на протяжении веков развития родной речи. Они вертятся на языке. Как тропинки, которые выведут заблудшего путника из дремучего леса. Не ходить проторёнными тропами – порастут те лесом.

_______________________

Языку принадлежат потенции, а речи – живые слова… Впрочем, что ж это я этак сложно? Всякий учёный муж если не знает, то понимает, что такое квантовая картина мира, естественной частью которой является живой язык. Зависимость не последовательная, не параллельная, а квантовая.

Ежели полным собирательным именам, как однородным, так и разнородным, присуще грамматическое значение процесса или, скажем, пространства собирательности, то кратким, которые нас интересуют в первую очередь, – время, место, некую готовую обобщённость. Результат. Соответственно, каждое словообразовательное гнездо составляет свою особую морфологическую парадигму, которой уподобляются иные слова, переходящие в этот класс по речевым показателям, и становятся достоянием грамматики языка – в соответствии с заданными матрицей параметрами.

Так, студе-н (-ъ, -а, -о, мн. ч. и/ы) – студе-н-ие – студе-н-ь. Это общеславянское слово означает любой зимний месяц, по сути студень – зима, то есть студёная пора. Снежение (имя процесса) – снежень (краткое собирательное имя). Снежень – это по-русски месяц снега, то есть декабрь, как цветень – апрель, а овсень – ноябрь. Приведём примеры из современного украинского языка – помесячного счёта: березень, квiтень, травень, червень, липень, серпень и т. д., где сiчень, заметим, означает время зимней рубки (сiченiє) леса, а жовтень – октябрь, то есть золотую осень. На древность аналогичной словообразовательной модели, из хронологических пластов балто-славянской общности, то есть на 4–5-тысячелетнюю давность, указывают примеры из литовского языка: birželis – июнь (ср. укр. березень и чеш. březen – март, блгр. брязок – апрель), rugpjūtis – август, то есть серпень (rugis «рожь» + pjūtis «жатва»), gruodis – декабрь (gruodas «застывшая комьями земля») и др.