Полная версия

Полная версияРусский пятистатейник

И опять-таки, как и в слове «русь» лексико-грамматическое единство «собирательности», так и в слове «варяг» мы отмечаем удивительное совпадение по лексическому смыслу и грамматическому значению – «двойственность».

Откроем грамматику истории русского языка44 и убедимся собственными глазами: «ты» – «ва» – «вы» как единственное – двойственное – множественное число местоимения 2-го лица:

И.-В. дв. ч – ва роуцѣ

Р.-М. дв. ч. – ваю роукоу

Д.-Т. дв. ч. – вама роукама.

Кстати, в слове «вальяжный», согласно Далю, также просматривается древняя приставка «ва» – вальяжный, например, портсигар, то бишь отлитый с обеих сторон, двухлицевой, парный, состоящий из равнозначных половинок. Ну а вальяжное, стало быть, кресло – это не столько благоприятное для хозяйских чресл место сидения, сколько такой именно предмет мебели, который не стыдно обернуть ко взгляду входящего в зал тыльной стороной… в таком кресле, в самом деле, хозяин чувствует себя вольготно – во всех смыслах этого слова.

Обоерукий воин или двоерукий воин – историческое явление, ибо это вершина боевого искусства всех народов всех времён. Со времён античных, по меньшей мере, мы имеем достоверные сведения о двоеруких воинах – героях своей эпохи. Слово «варяг», пускай и на греческий лад (где-то этак за 7 столетий с гаком до Рождества Христова и много более, чем за полторы тысячи лет до призвания варягов, которые прежде русью звались) было отнюдь не чуждо античному тезаурусу. Иных корней, но той же сути – ратной. «Илиада» – это древнейший из сохранившихся памятников греческой литературы, основой для которой послужили многочисленные сказания Древней Греции о подвигах древних героев. Историю рода двоерукого воина Астеропея поведал нам Гомер. Вот эти бессмертные гомеровские строки «Илиады»:

«Родоначальник же мой – …Аксий… – Пелегона родил копьеборца. А я, утверждают, от Пелегона родился. Сразимся ж, Пелид благородный!» – так говорил он (Астеропей), грозя.

…Пиками сразу ударил Астеропей удалой: копьеборец он был двоерукий. Пикой одной Ахиллесов он щит поразил… Пикой другой он Пелиду на правой руке оцарапал локоть, и черная кровь заструилась»45.

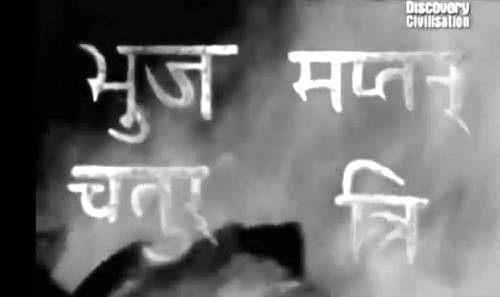

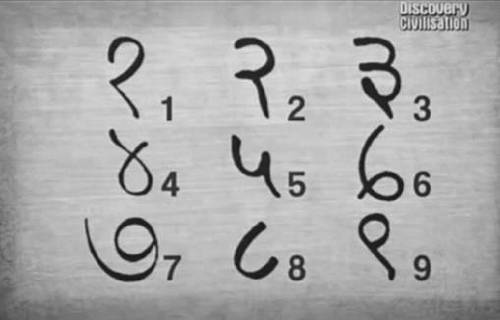

«Интересно, что древние выражали числа словами:

Слово «рука» применялось вместо цифры “2”, так как у человека две руки:

Но слова были неудобны для вычислений, поэтому примерно в 10-м году до нашей эры их заменили символами…

Именно индийскую систему из девяти цифр мы используем сегодня…»46.

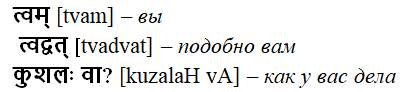

Около 4-х тысяч лет тому назад: санскрит [tvam] – это современное «вы» по-русски, как и созвучно выражение «подобно вам» санскритскому [tvadvat]. А ежели б индийский пращур поинтересовался, как у вас дела, то на санскрите это прозвучало бы так: [kuzalaH vA]. Да-да, всё то же пресловутое ва… вопросительное.

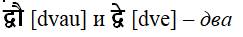

Так что, нисколько не ставя под сомнение заключение этимологов, выводящих слово ва из индоевропейского местоимения *ius (вы), хотелось бы указать на весьма и весьма созвучное, хотя отнюдь не сродственное слово «два» (санскрит: [dvau] и [dve]). Будучи употребимы в том же значении, что и «ва», слова «два» и «оба» исторически заместили и вытеснили из речевого употребления слово «ва». В современной речи остались лишь следы в виде устойчивого словосочетания, а именно: вы два, вы две и вы двое, как и вы оба, вы обе и даже вы обое.

______________________

Что такое слово «варяг» в свете русской исторической грамматики?

Слово VA + RANK возникает из сложения самостоятельного русского слова ВА (двое, обое) и слова РѪКА (рука) – во всём своём многообразии, естественно, контекстного словосочетания, что значит «варяг/варяга/варяжа». Разумеется, анатомическое значение части тела – это упрощённо сказано, в расчёте на современное языковое чутьё, правильнее было бы выразиться – «разящая», то есть ратный смысл: рука разящая. Аналогично тому, как в слове parankà: РА (совр. знач. по– ) + RANKÀ (рука) = собирающая, то есть порука.

Ну и оборотная сущность варягов на Руси, как известно всякому, – торговая.

«В год 6491 (983). Был варяг один, а двор его стоял там, где сейчас церковь святой Богородицы, которую построил Владимир. Пришел тот варяг из Греческой земли и исповедовал христианскую веру…»47.

Таким образом, двусмысленность варяга на Руси исходит из двух смысловых источников: первый лик – профессиональный воин, второй лик – торговец, что выводит двурукого, или обоерукого, из воинско-торгового братства, пиратствующего под долгой рукою княжеской.

Морфологический вывод таков: краткая форма прилагательного мужского рода единственного числа: «двоерукъ», «обоерукъ» = VA+RANKЪ (ва+рѧгъ). Аль-Бируни и приводит в форме прилагательного: Balt Varank: что? – Balt, какой залив? – Varank.

В этом грамматическом ряду: добръ – добрый, бодръ – бодрый, малъ – малый, храбръ – храбрый, быстръ – быстрый... Не от полных – краткие, а наоборот: «Полные прилагательные образовывались ещё в праславянскую эпоху от кратких путём присоединения… указательного местоимения и, я, е… Местоимение ставилось при прилагательном, но относилось к существительному как определённый член при нём…»48.

Яснее и проще толкования не может быть дано: краткое прилагательное «варанкъ» (двоерукъ), то есть варяг, выступает в тексте в качестве существительного «варанкъ» (двоерукъ), то есть варяг, потому как оба слова – имена. Имя в грамматическом значении – и в прямом, человеческом. Например, монах по имени Храбръ, князь Малъ… воевода Коловратъ – ещё какие-либо аргументы требуются? Комар, как говорится, носа не подточит.

Воин – единственное число, причём слово мужского рода, которое, в свою очередь, должно употребляться не только в единственном числе (варягъ), но и во множественном (варязи), соответственно занимая в парадигме чисел и падежей своё новоприобретённое место – варяга в и. п. дв. ч. муж. р. «В древнерусском языке при числительном два существительное ставилось в и. п. дв. ч., а при три, четыре – в и. п. мн. ч.»49. То есть два или оба варяга, но три варязи. Ну а один, естественно, варяг. Образный смысл прирастает понятием качества боевых искусств воина двоерукого сорта. Умелый боец, доблестный, непобедимый единоборец… – на обе имеющиеся у него руки мастер. Это имя получилось в результате того, что краткое прилагательное субстантивировалось по своей главной функции – торгово-воинской доминанте.

Так и в наши дни человек, чьей профессиональной обязанностью является борьба с огнём, поправит вас с обидцей в голосе, ежели вы обзовёте его пожарником: я, мол, пожарный; как и полицейский обидится, ежели вы назовёте его полицаем. Имя прилагательное, но не существительное – такова словообразовательная модель для рода их занятий.

_______________________

Вспомним замечательного советского писателя Валентина Иванова – его «Русь изначальную»:

«Рядом прозвучало незнакомое слово: обоерукий… Всадники парят над седлами, необычайно высокие, и, обоерукие, косят, косят и косят… Обоерукий, как сам Всеслав, Ратибор и отбивал и разил двумя мечами… Воевода сидел камнем в седле, прямой, большой, светлые усы концами легли на железную грудь доспеха. Князь-воин обоерукий… Сняв рубахи, оба вышли во двор голые по пояс, каждый с двумя мечами. Обоерукие воины… Не расходясь, не отдыхая, по двору слободы клубом вертелось четверорукое чудовище, сверкало, бренчало…»

_______________________

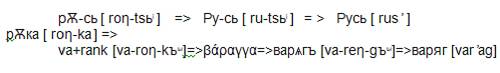

Почему некогда варягов Русью звали да почему некоторые варяги некогда себя называли Русью, становится понятным в свете родства двух слов – однокоренных: rankà > рѪка > рѪсь > Русь и va+rankà > варѪкъ/варäкъ/Βάραγγα/ βάραγγος > варѧгъ/варѧга/варѧжа/varangus > варяг/варяга.

Этимологическое родство между просторечными «варягами» и литературной «русью» проясняют слова летописца, почему некогда варяги Русью сами звались да с чего бы тех варягов когда-то Русью бывало называли:

Ни единой донатяжки – нет сомнений ни в одном звуке в частности, ни в грамматических формах в целом. Главные русские слова «русь» и «варяг» объясняются именно законами развития древнерусского языка, но не домыслами норманнистов или славянофилов. А самое поразительное заключается в том, что этимология обоих слов поддаётся исторической хронологии.

Полагаю, что вскрытая форма и значение слова самоочевидны как аксиома, ибо варязи, как частное в совокупном множестве, олицетворяют собой Русь в общем и целом на хронологической ступени 862 года и много прежде, произрастая из общего корня. Кстати бы задуматься: быть может, современники Нестора как раз понимали суть сказанного, ибо слово могло быть живым, пускай как тень уже, но контрастного ещё абриса, оттого и не утруждали себя всякого рода толкованиями – ясно, мол, как день Божий, ведь по-русски же писано, а вот как прервалась связь времён в половине века XIII, то спустя века… – всё и смешалось в доме русском. К сожалению, ответа на этот вопрос у нас нет.

Так что на рубеже XIV–XV веков и позже, уже как независимая словарная единица, со своими обновлёнными грамматическими категориями имени существительного 1-го склонения твёрдой разновидности, по типу древней основы на ŏ, и мужского рода (поскольку означало свойства мужского начала на Руси), слово «варягъ» изменяется по числам и падежам в согласии с парадигмой таких слов, как родъ, волкъ, столъ…

Да, всё так! Но краткие прилагательные (покуда в них жив ещё дух прилагательности), в отличие от существительных, изменялись не только по числам и падежам, но и родам, а стало быть, краткое прилагательное могло выступать в форме «варяга» и значить грамматический жен. р. ед. ч. в и. п. «В древнерусском языке было три категории кратких прилагательных – качественные, относительные и притяжательные; все они изменялись по родам и числам и склонялись как существительные муж. и ср. р. с древней основой на ŏ твёрдой и мягкой разновидностей и как существительные жен. р. с древней основой на ā…»50.

«Двоерук» и «двоерука» – в обозначение рода: он варягъ и она варяга.

Более того, краткое прилагательное могло выступать как определение или объект и как сказуемое или субъект, так что вот ещё одно объяснение строкам летописей, где говорится о прямой связи между варягами и Русью. Кстати, полное прилагательное от краткого: варяга – варяжья, варяг – варяжий. Так что Ольга, ежели от рода варяжьего, из династии потомственных двоеруких вояк, – из Руси, то бишь русская. История «кратких… была связана с утратой ими склонения, эта утрата происходила постепенно и в относительно поздний период»51. Процесс начался века этак с XIII, но в XV всё ещё фиксируются разные падежные формы кратких прилагательных. Да и сейчас нет-нет, да услышишь: далече ли до Велика, мол, Новгорода пути?

Кроме того, как уже было сказано, во втором своём значении «ва» являлось падежной формой местоимения «вы» – и.-в. п. дв. ч. Стало быть, пара «вы» + «рука» образовывала различные словосочетания в речи, которые, пожалуй, трудно даже счесть, но главное, что необходимо бы особо отметить, так это то, что во втором значении «ва» подкрепляло устойчивость словосочетания: ты варягъ – ва варѧга – вы варязи: «ва» (вы) + «ва» (оба/двое) + rankà (рука), то есть как калька, как аналог в современной речи – «вы оба».

И не забыть бы при этом притяжательность значения, подмеченное Преображенским, что в истории развития языка создавало поистине всеобъемлющее поле значений для словосочетаний ва+рука… как просторечной формы, согласно Скилице, при слове-термине «русь».

Но вот ведь оказия какая! Прямо-таки исторический казус приключился. «Варягъ», будучи именем мужского рода единственного числа, в этимологическом смысле, то бишь по происхождению и живой ещё аналогии, восходит-то к женскому роду (рука) и двойственному числу (ва). У языка, в отличие от некоторых его носителей, отнюдь не куриная память. И перебить речью этимологическую память, конечно же, можно, что часто и случается, но вот только этимологический инстинкт окончательно не изгладить, и дремучая первородная муть будет неизменно давать знать о себе, всплывая со дна сквозь толщу наслоений и всякий раз вводя в недоумение – откуда, дескать, прёт?! Гены, должно быть, как говорят порой о человеке. Этимология сказывается через века и тысячелетия – как ни корёжь ты слово. В результате мы имеем форму «варяга» – реликтовую, я бы так выразился. Как память об исконно женском начале слова «рука», как грамматический послед.

Так, в и. п. ед. ч. имени мы получаем наряду со словом «варягъ» и слово «варяга», скорее всего, разговорную форму.

Но, опять кстати же, в значении краткого прилагательного женского рода (двоерукая – двоерука) мы должны были бы иметь слово «варяга» в ряду с добра, храбра… Краткое прилагательное изменялось по родам.

Однако ж мы не знаем амазонок среди варягов, то бишь женщин-воинов. Были? Может, да, а может, нет… Пойди, как говорится, спроси у княгини Ольги – варяга она на самом деле была или же просто – варяжка? Оттого, быть может, обое+рука даёт мужской по сути род, как и Ольга «от языка варяжского» была «мужественна», но от женского формального начала – «доброзрачна».

Иными словами, перед нами в едином слове исторически совпали различные формы. А кроме того, греческий послед: ежели грека, то почему бы и не варяга? Дескать, ехал грека через реку, видит грека – в реке рак, сунул грека в реку руку – рак за руку греку цап.

Грамматическая природа слова «варягъ/варяга» крайне сложная с современной, то бишь перфектной, точки зрения не только ввиду двоякости формы, но и по грамматическим признакам: здесь и смешение родов (муж./жен.), и смешение числа (ед./дв.), и смешение имён (сущ./прил.), и сопряжение различных частей речи внутри уже единого целого, которое мы как сложное слово не готовы воспринимать на языковом, аналитическом уровне, ну и, конечно же, греко-русское нетленное наследие. Не отсюда ли проистекает вариативность живого словоупотребления – путаница с грамматическими формами, попросту говоря? Какой иной язык вынесет такое, кроме русского?! Потому путаница именно в головах наших, а не в слове. Путаница оттого, что живые процессы, происходившие в кратких прилагательных, омертвели, застыли, – исчезло слово «ва», а корнеслово rankà изменилось до неузнаваемости, в современном языке представляясь нам как слово «рука», где на месте AN – У, более того, палатализационные процессы преобразовали К в С – и в своей краткой собирательной форме слово выглядело как «русь»… Где та Русь, где те варяги – и что общего теперь между ними?!

Так перед нами складывается пара слов: варягъ и варяга, имеющие хождение в русском языке на протяжение всей истории его развития. Эти самостоятельные слова, сходясь в общем смысле, расходятся во множестве конкретных значений и лексических окрасок. Впоследствии слово «варяга» оказалось в ряду определённого подкласса характерных существительных: бродяга, стиляга, работяга, барыга, пьянчуга, бедняга, ворюга и т. д. «Варяга» – родоначальник этого ряда. Первое в ряду новообразований. Равняются на него, а потом только «варяга» прирастает новыми ассоциативными смыслоразличительными значениями от компании сотоварищей по вновь образовавшейся в языке грамматической орбите. Естественно, стилистическая окраска по аналогии изменяет эмоционально-оценочные характеристики слова, определяет обновлённые значения и валентность слова в тексте. В результате мы имеем то, что имеем: с кем, дескать, поведёшься, от того того же и наберёшься…

Не только «варяг», но и «варяга» – оба зажили, каждый своей независимой жизнью в языке русском. Ещё и «варяжа», даже бедным и бедной «варяжкой» не гнушались русские люди. Что он, что она – всё одно: варяжка.

Открыв Даля, начнём пальцы загибать – и не только пальцев рук, но и ног, пожалуй, не хватит.

______________________

Почему чередуются ѧ/ѫ в варѧгъ/рѫсь? И здесь ответ прост, ибо вытекает из закономерностей развития русского языка с древнейших времён по настоящее время и содержится во всех словарях и учебниках родного языка.

Носовые гласные утратились в древнерусском языке еще в дописьменный период, к Х веку носовой гласный в речи был анахронизмом, пережитком прошлого. Затем пали редуцированные, образовались закрытые слоги, язык утратил музыкальное, тональное ударение. Все эти изменения приводили также и к изменению закономерностей образования и развития словоформ. Слова и их формы рождаются и живут в речи в соответствии с закономерностями развития языка своего времени – какие-то дожили до сего дня, а какие-то выпали из речи, а значит, промежуточные звенья в цепочке чередований были утрачены, но не бесследно. Следы как носовых гласных, так и былых закономерностей сохранились в современном русском языке в виде тех или иных чередований.

ѧ [’а] / ѫ [у] – вот примеры чередования в современном русском языке как послед закономерностей древнего периода: зябнуть – зуб, тряска – трусца, напряжение – пружина, мятеж – смута, мять – мука, звук – звон – звенеть – звякать.

Примеров не счёсть, и в том ряду место чередованию слов «варяг» (варѧгъ) – «русь» (рѫсь), восходящих к корнеслову *rǫka (ranka).

______________________

Почему в слове «варяг» на конце «г», как в греческом βάραγγα, βάραγγος, а в однокоренном слове «двоерукий» – «к», как в первом упоминании Varank? Нет-нет, не стоит уподобляться Томсену, объясняя замену «к» на «г» речевой ошибкой. Хотя исторические процессы указывают на чередование к/г/х, и так можно объяснить едва не любое чередование заднеязычных. См. Фасмер. Этимологический словарь. Ст. друк: «Формы на k не представляется возможным отделять от форм на g. И та и другая являются древними. Ср., с одной стороны, водрузить, водружать, с другой стороны, дручить, удручить, польск. dreczyc "мучить". Таким образом, k не является продуктом развития отдельных языков…», – на самом деле всё было намного проще, логичнее и исторически объяснимо.

Греческий язык не знал и не знает носовых гласных дифтонгического образования. Поэтому в греческом алфавите были заведены дополнительные буквы и сочетания букв – суррогат γγ [оƞg] (то бишь задвоенная гамма), чтобы записывать иностранные слова, в которых есть носовые звуки, не имеющие аналогов в греческом. Таким словом (кстати сказать, проникшим в Византию вместе с Русью) для греков оказалось устойчивое словосочетание Va+rank [varoƞkъ] – с носовым гласным дифтонгического характера. Носовые гласные, пришедшие в греческий из иностранных речей, на письме передавались греками как – γγ. Суррогат γγ [оƞg] – тот самый носовой призвук в сложной букве «юс» ѧ или ѫ. Но положить это слово на письмо греки долго не могли, поскольку слово было нелитературным, просторечным до трети XI века, как свидетельствует Скилица.

Во второй трети XI века просторечное выражение VARANK, наконец-то, проникло в греко-римскую литературу как βάραγγα, причём для греков это уже было слово, разошедшееся по группе конкретных значений со словом «русь», которое закостенело на письме греческом лет за 200 до того.

Письменность пришла на Русь из Византии вслед за христианством (от греков мы приняли веру и письмо). Вместе с хрониками в греческих фонетических одёжках варѧгъ перешёл в русские летописание как литературное слово, со строго привязанными к нему значениями: наёмник и купец, – хотя в греческий язык просторечное выражение попало двумя веками раньше с носовым дифтонгом и ударением на ва– (две, обе). Реэкспорт – так бы мы сегодня выразились, или, с другого бока, возвращение блудного сына.

Анализ греческой крови

Грамматический род. О грамматическом роде слова варяг/варяга/варяжа/варяжка выше было достаточно сказано, чтобы не вдаваться здесь в дальнейшие подробные объяснения: азговорная форма краткого прилагательного «варяга» (наряду с «варяг»), как было сказано выше, отражает, во-первых, женский род, а во-вторых, двойственное число – в обоих случаях окончание «-а», ну и наконец.... ежели грека (ехал через реку), то почему бы не варяга – как послед греческий через века. Обмолвимся лишь коротко: по сути своей слово «варяг» – это блудный сын. Просторечное выражение рождено было в балто-славянской среде, как готовое слово созрело в условиях языка греческого, а затем вернулось на родину и дозрело до летописного термина – обрусело в земле русской и от времён падения редуцированных до сего дня живёт по законам русского литературного языка:

ва+рѫка – varank – Βάραγγα – варѧгъ – варяг.

_______________________

Почему ударение в слове «варягъ» замерло неподвижно на корневом слоге, а при склонении «рУсь» – «русИ» ударение переносится на акут? Варяг – имя прилагательное. Современные русские прилагательные: двоерукий, близорукий, однорукий, русский – при склонении один и тот же слог будет неизменно ударяемым. Но в исконных именах существительных, простых, безафиксальных, ударение подвижное, с переносом на акут: руки – рука или русь – руси. Точно так же при склонении современных прилагательных одноногий, многоголовый, сладкоречивый, столовый, дубовый ударение неподвижно, а в существительных нога – ноги, голос – голоса, речь – речей, стол – столы, дуб – дубы и т.д. и т.п. ударение переносится на акут. Это закономерность. Историческая.

Признаки тонального ударения в слове «варяг», как и в слове «Россия» (из греческого Ρωσία, где сохранился послед дорусского носового ǫ [roƞ] IX века), не просматриваются ещё по той простой причине, что акцентная система ударений в этих словах была сформирована в условиях языка греческого, а когда эти слова легли на письмо русское и зазвучали из уст русских, то ко времени их возвращения у нас уже было утеряно музыкальное ударение, речь стала не слоговой, а словесной, грамматическое сознание – морфологическим, а грамматика – близка современной.

Тем не менее, пристальный взгляд на готовое греческое слово Βάραγγα с ударением на первом слоге при сравнении с готовым русским словом «варяг» с корневым акцентным ударением намекает на второе догреческое выражение – сложение предлога «въ» (из древнего «ън») с именем «рука». Ведь мы слышим и молвим не только в руси, но и вАруси, ибо вА-са-ду-ли-вА-га-ро-де.., и как вО-па-ле-бе-рё-зка, так и вА-па-ле-ку-дря-ва-я-ста-я-ла… Да, и пАволоки, и пАкость, и пАматерь – всё это последы музыкального ударения раннего периода развития русского языка, когда жило-было подвижное живое выражение: ва+рѫка.