Полная версия

Полная версияРусский пятистатейник

Не знаю, отдадут ли должное нашему уму потомки наши, но то, что вслед за нами они вынуждены будут отдать дань первослову нашему – вот ни малейших сомнений у меня не вызывает. Потенции разума и души – это вопрос будущего, а сегодня мы пока ещё пожинаем плоды… как волшебных рук своих деяния.

Мы понимаем историю свою как достоверный рассказ о прошлом, которое познаётся не на нашем собственном жизненном опыте, а на дошедших до нас из прошлого свидетельствах, мнениях, оценках, взглядах современников и пересказчиков былых событий, на предков наших образах – на их рассказах о том, что было, мол, до них. Из этих сплетен мы пытаемся вытягивать как будто по ниточке некие достоверности, чтобы затем связывать обрывки в исторические события и, пропуская через фильтры современных наук, сматывать в непрерывный клубок истории. Ежели история претендует на то, чтобы не только называться, но и быть наукой, она должна ставить задачи и определять способы решения поставленных задач, ответы на которые никак не зависят от того, кто и на основании какой теоретической базы или принадлежности к той или иной научной школе решал бы их, и при этом не бояться задач, которые не имеют решения. И тогда история рассудит наверняка, ибо ничего не стоит так дёшево, как открытая истина, и не обходится нам так дорого, как заблуждения.

Историю свою русский человек творит своими руками. Мы полагаемся на собственные руки, ибо никто из нас, смертных, не мыслит для себя доли худшей, как в чужие руки – вручить судьбу свою.

Зачем выдумывать новые сущности и вкладывать их в слова, когда не исчерпаны те, которые дали нам жизнь и подпитывают наши силы, чтобы мы с вами могли жить дальше и множиться?

Зачем выдумывать поддельные слова, когда в речи достаточно живых?

Зачем, озадачимся наконец главным вопросом, измышлять новую русскую идею, ежели идея русская по-прежнему живёт и здравствует, как и 30 тысяч лет тому назад? И этот древний, как наш мир, образ каждый русский человек может представить ясно и может озвучить, нарисовать, изваять… И всё это будет – Русь.

Русский этимологический пятистатейник

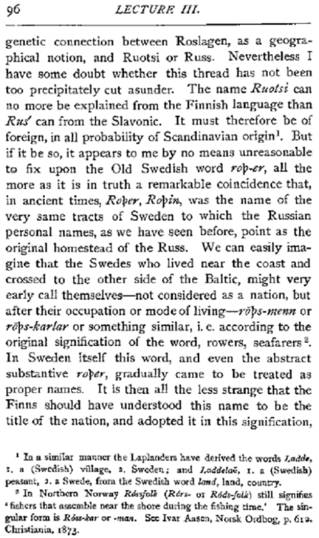

Внимание, читатель! В приводимых словарных статьях ниже, как и в примерах выше, могут отсутствать необходимые надстрочные символы – знаки ударения, интонации, долготы, мягкости и др. Это связано с особенностями вёрстки. Автор советует при ссылках на это издание делать оговорку, при необходимости – обратиться к словарным статьям академических изданий, типографских, где подобные ограничения исключены.

_______________________

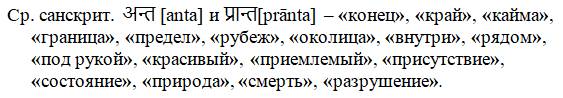

Анты (др. греч. Áνται). Ср. Ἀνταίος, значение «обращённый против», – древнегреческий мифологический герой Антей. От др.-инд. antas «конец», antyas «конечный».

Рус. рань, рано. Лит. ankstumas «рань», anksti «рано», ankstus, ankstesnis, ankstyvas или ankstybas «ранний», anksčiau «раньше». Исп. anta в знач. «дольмены», т. е. «древние»; совр. англ. ancient «древний», «ранний» из старофр. ancien «старый», «долго стоящий», «древний».

Возм. установл. родств. связей через посредств. корня ѫ/ѧ/an/еn/on с вятичи, венеты (венеды), венды и др. ; ср. фин. Vene «русский», «чёлн».

Родств. см. рань, рука, русь, варяг.

_______________________

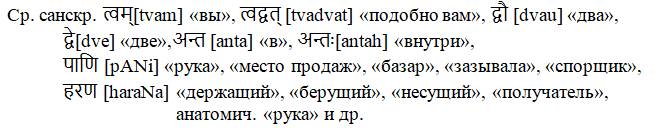

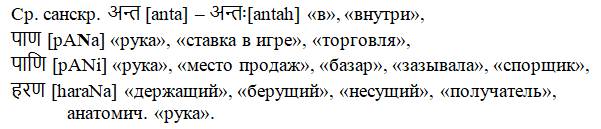

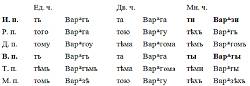

Варяг. Варяг, варяга, варяжа, варяжка. В русск. летопис. как варѧгъ из греч. Βάραγγα и βάραγγος, лат. Varangus и Varank; в греч. из балт.-слав. наречий va-rank-ъ/a. Va «обое» (только древнерусск.) + ranka / рѫка «рука», что значит «обоерук» – кратк. прил. Также слав. сочетания числ. «два» плюс рѫка «рука», местоим. дв. ч. ва «вы», «двое», «ваш» плюс рѫка «рука», предлог в плюс рѫка «рука».

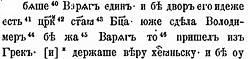

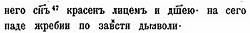

Осн. знач.: «русский», «профессиональный воин», «наёмник», «торговец». Летопись Ипат.: «идоша за море к Варѧгом̑ к Руси сіце бо звахуть ты Варѧ̑гы Русь».

Научн. терм. bimana – отряд двурукие, то есть человек, в противополож. четвероруким – обезьяны.

Родств. см. рука, русь, рань, анты.

_______________________

Рань. Рано, ранний, раньше, раньщик, раньщина. Древнерусск., ст.-слав. рано, укр. ра́но, ра́нок, вранцi, блр. ра́нкi, болг. ра́но, сербохорв. рȁно, рâнӣ, словен rа̑n м., ránа ж., чеш. ráno, raný, слвц. ráno, raný, польск., в.-луж., н.-луж. rаnо, полаб. ronü. Лит. ankstumas «рань», anksti «рано», ankstus, ankstesnis, ankstyvas или ankstybas «ранний», anksčiau «раньше». Исп. anta в знач. «дольмены», т. е. «древние»; совр. англ. ancient «древний», «ранний» из старофр. ancien «старый», «долго стоящий», «древний»; фр. antique «старый» из лат. antiquus «древний», «бывший», «из старых времён», «старинный», «пожилой», «состарившийся», «почтенный», «старомодный», образованное путём словосложения в праиндоевр. языке-основе *anti «прежде» плюс *okw «появление», «наружность», «внешний вид». Ср. совр. англ. аnswer «отвечать», «соответствовать», and «и», anti «анти», англо-амер. ante [ænti] «цена или стоимость чего-либо», «персональная доля в складочном капитале», «ставка в карточной игре», «вклад», «пай»; ср. заимств. в русск. анти, античный, антиквар.

Родств. см. рука, русь, варяг, анты.

_______________________

Рука. Старослав. рѫка, древнерусск. роука; укр., блр. рука, болг. ръка, сербохорв. рука, словен. roka, чеш., слвц. ruka, польск. ręka, в.-луж., н.-луж. ruka. Лит. rankà, в знач. «собирать»: renku, rinkau, rinkti, в знач. «сбор, собирание»: parankà; лтш. rùoka, древнепрусск. rаnсkо. Англ. hand из hоnd (староангл.), исланд. hönd из hǫnd (старонорв.), handus (готский). Общ.-ром. mano из лат manus. Интерн. manual.

Реконстр. формы 15 тыс. лет в Proto Indo-European, Proto-Altaic, Proto Chukchi-Kamchatkan и Proto-Inuit-Yupik языковых семьях. Корень *an(s). Корейcкий – «держать в руках»: ān-, монгольск. – «штраф»: anǯ, авенк – «вручать подарок, дарить»: корень anī- , у эвенков с тем же значением – anị-.

Возм. установление родств. в шведск. räcka из русск. рäка Х в. < рѫка IХ < балтослав. ranka.

Родств. см. русь, варяг, рань, анты.

_______________________

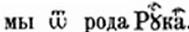

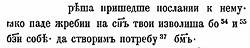

Русь. Из Рѫсь: первый слог ру– из рѫ-[roƞ], втор. слог -сь из -цi [tsi], ср. фин. Ruotsi. Rankà > рѫка > Рѫсia > Рѫсь > Русь, как словообр. модель: злоба > злобie/злобiа > злобь. Радзивил. летопись под 912 г.:

Ср. летописн.: «сынъ Мономашь Юрьи Долгая Рука» и «сынове Юрьевы Долгые Рукы».

Изнач. знач.: «собрание под рукой», «сборище варягов (обоеруких воинов)», «сбор». Русский – тот, кто под рукой и кто назвался русским, то есть стал под руку.

Родств. см. рука, варяг, рань, анты.

Ссылки и комментарии

!!! В связи с особенностями вёрстки, в приводимых статьях и примерах могут отсутствать необходимые надстрочные символы – знаки ударения, интонации, долготы, мягкости и др.

Норманнизм и скандинавокреатионизм

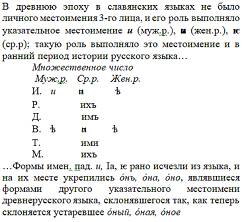

1. Thomsen Vilhelm. The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia and the Origin of the Russian State. Oxford and London: James Parker, 1877. P 96.

2. Цит. по Данилевский И. Н. Киевская Русь. Лекция 4. Образование древнерусского государства. Первые известия. https://litresp.ru/chitat/ru/Д/danilevskij-igorj-nikolaevich/drevnyaya-rusj-glazami-sovremennikov-i-potomkov-ix-xii-vv-kurs-lekcij/7.

3. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. М.: Просвещение, 1990. (далее цит. сокращённо: Иванов В. В. 1990). С. 112

4. LIVEJOURNAL. Константин Мадей блог. http://great-man.livejournal.com/97365.html

5. Олесь Бузина. Тайная история Украины-Руси. ЛитРес: 28 октября 2016. https://www.litres.ru/oles-buzina/taynaya-istoriya-ukrainy-rusi

6. Цит. по Данилевский И. Н. Там же.

7. Там же.

8. Иванов В. В. 1990. С. 136–141.

9. Thomsen Vilhelm. P 35 – 36.

10. Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца Х века по Р.Х.). СПб. 1870 (далее цит. сокращённо: Гаркави). С. 48–50.

Из «Книги путей и государств» Абуль-Касима Убайдаллаха ибн-Абдаллах, известного под прозванием Ибн-Хордадбе (писал в 60–70-х годах IX века по Р. X.):

1. Титулы земных царей. Царь Ирака, которого обыкновенное название Кисра, [называется также] Шаханшахом; царь Рума, обыкновенно называемый Кайсар (именуют) Басили; цари Турка, Тибета и Хазара все называются Хаканами … царь Славян [называется] Кнадз (Кнад)…

5. Что же касается купцов-Русских – они же суть племя из Славян, – то они вывозят меха выдры, меха черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к Румскому морю, и царь Рума берет с них десятину. А если желают, то ходят на кораблях по реке Славонии, проходят по заливу хазарской столицы, где владетель ее берет с них десятину. Затем они ходят к морю Джурджана и выходят на любой им берег – диаметр же этого моря – 500 фарсангов. – Иногда же они привозят свои товары на верблюдах в Багдад.

11. Thomsen Vilhelm. P 13, 112.

12. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 (далее цит. сокращённо: Лавр. летопись). С. 19–20.

13. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М., 1998. Т. 2 (далее цит. сокращённо: Ипат. летопись). С. 14.

14. Иванов В. В. 1990. С. 324.

«По своему значению аорист являлся простым прошедшим временем, обозначавшим как длительное, так и мгновенное единичное действие, полностью обращенное в прошлое. Он употреблялся тогда, когда речь шла о прошлом факте и когда прошедшее действие мыслилось как единичный, целиком законченный в прошлом акт».

Псковский ГПИ. С. 72.

«По своему значению аорист являлся простым прошедшим временем, обозначавшим единичное, неповторяющееся действие (как длительное, так и мгновенное), полностью отнесенное в прошлое… Данная форма часто употреблялась при описании смены действий, событий…».

15. Иванов В. В. 1990. С. 326.

«По своему значению имперфект являлся также простым прошедшим временем, обозначавшим прошедшее действие, полностью отнесенное к прошлому, длительное и мыслимое как неограниченное во времени или повторяющееся без ограничения этой повторяемости…».

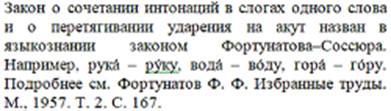

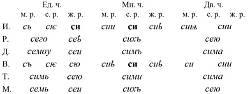

16. Иванов В. В. 1990. История личного местоимения 3-го лица. С. 283.

Псковский ГПИ. Гл. История местоимений. Подразд. Указательные местоимения. С. 53–55.

17. Иванов В. В. 1990.. Склонение указательных местоимений, с. 285. Склонение имён существительных, с. 246.

18. Иванов В. В. 1990. Указательные местоимения. С. 285.

Псковский ГПИ. Склонение указательных местоимений, с. 54–55. История кратких форм, с. 53.

СИ – это им. п., ед. ч., ж. р. Грамматика полностью соответствует контексту.

Из возможных вариантов толкования си, которые могла бы предложить грамматика, это, во-первых (см. выше – склонение), ср. р. мн. ч. в им.–в. п., что никак не вяжется ни морфологически, ни семантически с контекстом, а потому его можно сразу исключить из рассматриваемого списка.

А во-вторых, си – это краткая форма (энклитическая) возвратного местоимения себя в д. п. в безударной позиции; в ударной позиции употреблялись формы – мне, тебе, себе, а в безударной на их месте – ми, ти, си. В этом случае словосочетание, вопреки мнению текстологов и переводчиков (см., например, Повесть временных лет / Пер. с древнерусск. Д. С. Лихачева , О. В. Творогова. Изд. Вита Нова. С.Петерб., 2012. С. 17: «Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти прозывались»), относится не к предыдущей части текста, а к последующей – и перевод может быть таким: Так и себе сказали Русь, чудь, словене, кривичи и весь… Вполне согласуется грамматика и лексика в рамках контекста, так что исключать подобную трактовку было бы неверно, однако ж послы вышеназванных родов обращаются с призывом не к себе, а к варягам – к Руси то бишь. Таким образом, вариант с возвратным местоимением маловероятен, ибо противоречит элементарной логике и здравому смыслу.

Иного варианта толкования по грамматическо-смысловым основаниям нам попросту не дано.

19. Thomsen Vilhelm. P 16.

20. Дорн Б. «КАСПIЙ. О ПОХОДАХЪ ДРЕВНИХЪ РУССКИХЪ ВЪ ТАБАРИСТАНЪ…». Приложение къ XXVI тому записокъ ИМП. АКАДЕМИИ НАУКЪ. №1. СПб, 1875. Дополненiе III. Начались ли русскiя торговыя сношенiя и походы по Черному и Каспiйскому морямъ во времена Мухаммеда или при Рурикѣ? А.Куника. С. 357–462.

21. Thomsen Vilhelm. P 113.

22. Лавр. летопись. С. 82–83.

23. Лавр. летопись. С. 19–20.

24. Новгородская первая летопись младшего извода // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3 (далее цит. сокращённо: Норгород. летопись). С. 106.

По лестнице истории ступенькой ниже. Абрис Руси

1. Антонио Дженкинсоно. Википедия. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1562-anthony_jenkinson.2.jpg 2.

2. Герард Меркатор. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Меркатор,_Герард#/media/File:MercatormapFullEurope16thcentury.jpg

3. Симеоновская летопись. ПСРЛ. Т. 18. С. 104

4. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. М.: Просвещение, 1990. С. 159–162.

5. Там же. С. 169.

6. Там же. С. 136–141.

7. Там же. С. 104.

8. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. / Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачёва. 2-е изд., стереотип. М.: Прогресс, 1986–87. Т. 3. С. 524.

9. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. 3-е изд. М.: Русский язык, 1999. Т.2. С. 129.

10. Иванов В. В. Там же. С. 103.

11. Thomsen Vilhelm. The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia and the Origin of the Russian State. Oxford and London: James Parker, 1877. Р. 96-97

12. Цит. по Данилевский И. Н. Киевская Русь. Лекция 4. Образование древнерусского государства. Первые известия. https://litresp.ru/chitat/ru/Д/danilevskij-igorj-nikolaevich/drevnyaya-rusj-glazami-sovremennikov-i-potomkov-ix-xii-vv-kurs-lekcij/7.

13. Там же.

14. Иванов В. В. Там же. С. 104–108.

15. Там же. С. 108–109.

16. Там же. С. 67–68.

17. Там же. С. 66.

18. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 183.

19. Иванов В. В. Там же. С. 113.

20. Там же. С. 113–114.

21. Травкiна Ольга. Мазепина брама. Чернiгiв: РВК Деснянська правда, 2007. С. 22.

22. Иванов В. В. Там же. С. 254.

23. Там же. С. 256.

24. Там же. С. 114

25. Там же. С. 112.

26. Там же. С. 80–82.

27. Там же. С. 101.

28. Там же. С. 234.

29. Министерство образования Российской Федерации. Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова. Псков, 2003. С. 48. (Далее: Псковский ГПИ.)

30. Фасмер М. Там же. Т. 3. С. 515.

31. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. М., 1997. Т. 1. С. 31–37.

32. СИЦЕ РОДОСЛОВЯТСЯ ВЕЛИЦѢИ КНЯЗИ РУСЬСТИИ // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. Прил. 2-е. С. 467.

33. РОДОСЛОВИЕ ТѢХ ЖЕ КНЯЗЕИ // Там же. С. 465.

34. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Там же. С. 19–20.

35. Радзивиловская летопись // ПСРЛ. Л.: Наука, 1989. Т. 38. С. 16.

36. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М., 1998. Т. 2. С. 14.

37. Троицкий список Новгородской первой летописи // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. Прил. 3-е. С. 512–514.

38. Дорн Б. «КАСПIЙ. О ПОХОДАХЪ ДРЕВНИХЪ РУССКИХЪ ВЪ ТАБАРИСТАНЪ…». Приложение къ XXVI тому записокъ ИМП. АКАДЕМИИ НАУКЪ. №1. СПб, 1875. Дополненiе III. Начались ли русскiя торговыя сношенiя и походы по Черному и Каспiйскому морямъ во времена Мухаммеда или при Рурикѣ? А. Куника. С. 357–462.

39. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. / Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачёва. 2-е изд., стереотип. М.: Прогресс, 1986–87. Т. 1. С. 276.

40. Thomsen Vilhelm. The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia and the Origin of the Russian State. Oxford and London: James Parker, 1877. P. 113:

If we turn to the Arabic writers we find there also the word Varank, but only with a geographical signification. The first Mahomedan writer who mentions the Varank is al-Biruni (born in Choresmia 973,+c. 1038 A.D.), an extremely learned and important author, of whose works – as far as they still in existence – but a small portion has yet been published. But we learn from several more reсent writers who quote him as their authority, that he had mentioned ‘a bay of the great ocean which stretches northwards of the Slavs and is called the Varagian Sea (Balt Varank)’ ; but Varank is the name of a people who dwell on its coasts.

41. Иванов В. В. Там же. С. 330.

42. Фасмер М. Там же. Т. 1. С. 262.

43. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. В 2 т. М.: Типогр. Г. Лиссиера и Д. Совко, 1910–14. Т. 1. С. 61.

44. Иванов В. В. Там же. С. 279.

45. Гомер. Илиада // Пер. В. Вересаева. М.–Л.: ГИХЛ, 1949. Песнь 21. Битва у реки. Стих. 155–165.

46. «О чём знали древние. Индия» (What the Ancients Knew. The India). Жанр: Документальный/Научно-популярный. Выпущено: США / Discovery Communications LLC. Кларк Грин. 2006 г.

47. Лавр. летопись. там же. С. 82–83.

48. Иванов В. В. Там же. С. 291.

49. Там же. С. 276.

50. Там же. С. 294–297.

51. Там же. С. 294–297.

52. Там же. С. 362.

53. Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь A–D. М.: Наука, 1975. Ст. «Ausins». С. 167–168. Там же. Словарь K–L. М.: Наука, 1984. Ст. «Кlausiton». С. 49–53.

54. Здесь и далее. Sanscrit Dictionary for Spoken Sanscrit. http://www.spokensanskrit.de/

55. PNAS // Ultraconserved words point to deep language ancestry across Eurasia. Published online before print May 6, 2013 , doi: 10.1073/pnas.1218726110 PNAS May 21, 2013 vol. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1218726110

56. Лаврентьевская летопись // ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина», 2009-2012. Сайт библиотеки: цифровая копия:

http://www.prlib.ru/elfapps/viewer310/default.aspx?orderdate=28.06.2013&DocUNC_ID=72309&Token=U0yHZi5x9/5CARIurU/GSg==&lang=ru-RU#14

57. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Там же. С. 19–20.

58. Иванов В. В. Там же. С. 283.

59. Там же. С. 285.

60. Псковский ГПИ. Там же. Склонение указательных местоимений, с. 54–55. История кратких форм, с. 53.

61. Извлечения из Воронцовского списка // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. Прил. 1-е. С. 434.

62. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Там же. С. 4.

63. Цит. по: Thomsen Vilhelm. Там же. С. 2.

64. Иордан. О происхождении и деяниях гетов / Пер., комментарий Е. Ч. Скржинской. М.: Изд. Вост. лит, 1960. С. 71.

65. Новгородская первая летопись младшего извода // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 106.

66. Радзивил. летопись. Там же. С. 16.

67. Копия летописной страницы: Радзивиловская летопись, электронная версия рукописной книги, сайт Святая Русь. http://svyatayarus.ru

68. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Там же. С. 23.

69. Новг. лет. Там же. С. 107.

70. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. В 2 т. М., 1959 Там же. Т. 1. 104–105.

71. PNAS. Там же. Ссылка: 18. Starostin SA, Bronnikov Y (1998–2009) Languages of the World Etymological Database. Available at http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi?flags=eygtnnl, Part of the Tower of Babel – Evolution of Human Language Project. Also available at http://ehl.santafe.edu/main.html. Accessed March 12, 2012.

72. PNAS. Там же.

73. «Последние из каменного века»//National Geographic, Россия. 23.03.2012.

74. «Fifty-five hand prints have been found in the cave, giving a moving documentation of human life in the Paleolithic era…». Изображения и текст с Официального сайта The Cosquer Cave. http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/en/fr-cosqu1.htm