Полная версия

Полная версияРусский пятистатейник

рУсь – русИ – рУсью… – здесь видим перенос ударения на акут;

рУхъ – рУха – рУху – рУхом – в рУхе… – а здесь ударение неподвижно во всей парадигме.

А стало быть, звучание слов было различно до половины XII века, и ухо носителей наречий русских того временного пласта уж никак не могло не различать их. Это разные слова – таков предварительный вывод.

Другого приемлемого варианта живого русского слова ни словари, ни древнерусские тексты, ни родная речь не предлагают. И учёный мир не выдвинул реальных кандидатов на место первослова нашего.

Остаётся уповать на прямое заимствования «термина» из заморья – типа [rаṷ-sĭ] или [rӗṷ-sĭ] или пусть хоть [ruo-sĭ], который впоследствии обрусел… однако ж ни одного живого варианта норманисты так и не сумели предложить едва не за 500 лет исследования этого вопроса. Их научные изыскания начинались софистикой – голым теоретизированием и выискиванием случайных созвучий в германских языках заканчивались. Единственное более-менее живое слово выдвинул Вильгельм Томсен, чей научный труд лёг в обоснование европейского взгляда на происхождение Руси от шведских корней. Вот этот лингвистический опус – привожу в моём переводе с английского (повторяюсь для ясности):

Имя Ruotsi никоим образом не может быть объяснено исходя из финского языка, равным образом как и Русь – славянского языка. Следовательно, это должно быть иностранное слово, что со всей вероятностью указывает на скандинавское происхождение… Мы можем легко вообразить, что Шведы, которые жили вблизи побережья и регулярно пересекали Балтику с одного берега на другой берег, могли очень рано называть себя – не в качестве национальной принадлежности, но по роду занятий или образу жизни – robs-menn или robs-karlar или что-то в этом роде, то есть, в соответствии с первоначальным значением слова, “гребцы”, “моряки”.

[Сноска Томсена: «В Северной Норвегии Rossfalk (Rors или Rods-falk) по-прежнему значит “рыбаки, что промышляют в прибрежных водах во время ловли”. Ед. ч. Ross-kar или -man…».]

Непосредственно в шведском это слово постепенно стало употребляться в качестве имени собственного. Тогда не покажется и нам странным, что финны понимали это имя как титульное имя нации, и заимствовали в этом значении, и таким образом совместили в сложное слово – Ruotsi и Ruotsalainen. Могут последовать возражения… Но если мы предположим, что не Шведы называли себя Pobs, или Ruotsi, или Russ, но что финны перенесли на них эту аббревиатуру, то противоречия исчезают. Ибо это вполне естественно для финнов: в сложенном слове, где обе составные заимствованы из другого языка, они произносят его лишь первые ударные части… Это только гипотеза, но она представляется мне убедительной и заслуживающей внимания…

…Это имя перешло от финнов к славянам в форме «Русь», где звук UO, незнакомый славянам, преобразовался в звук U, точно так же, как SUOMI… в СУМЬ…11.

Шведское «robs-menn или robs-karlar или что-то в этом роде», как и норвежское «Rossfalk (Rors или Rods-falk)… Ross-kar или -man», – все эти гадания не выдерживают, разумеется, никакой критики, даже если заточить логику поострее: robsmenn/robskarlar > Rors/Rodsfalk/Rosskar > Ruotsi > Русь. Финны что те школяры: повторяют за учителем лишь первые слоги незнакомых им слов и складывают те ударные слоги в новые незнакомые им слова – и те невнятные слова заимствуют у финнов славяне, чтобы самоназваться русскими. Это, конечно же, очень далеко от научных методов познания, да и с обычной логикой здесь не всё кажется в порядке. Гадание на кофейной гуще.

Как бы там ни было, а официальная историческая наука, вопреки здравому смыслу и своим же общепринятым взглядам на законы исторического языкознания, стала именно на эту вековой давности точку зрения: «Первичное значение термина, по-видимому, “войско, дружина”, возможна детализация – “команда боевого корабля, гребцы” или “пешее войско, ополчение”. В этом спектре значений летописному “Русь” ближе всего финское ruotsi и древнеисландское robs, руническое rub… Таковы результаты историко-лингвистического анализа проблемы происхождения названия “Русь”»12.

Да, но где же словообразовательная матрица, господа академики?! Какая-то просто слепота вселенская поражает прозорливые мозги учёных мужей, и из людей знаний они превращаются в апологетов веры! Всё, что только можно, перепутали.

Естественно, славянофилы в пику норманистам, то есть от противного, тоже ищут созвучия в родных наречиях – ну и, как в подкидного, по-прежнему упрямо набрасывают свои аргументы: Рось, роса, русый, русло, русалка, рысь, рысак, русак и так далее, что и нашло кривое отражение в коллективном выводе учёных, которые, ища компромисса, скрестили жирафа с баобабом. К науке, и в частности к лингвистике, а уж тем более к исторической грамматике, все эти национально-патриотические домыслы точно так же не имеют ни малейшего отношения. Об этом много писано в научной литературе, так что не будем повторять возражения норманистов ни по фонетическим, ни по морфологическим, ни по этимологическим показаниям. Обмолвимся лишь: для хронологического пласта чередование У/О или преобразование У > О в русском языке считается невозможным. А преобразование древнеисландского robs через финское ruotsi в нашу «Русь» – возможно?! Допускается потому, дескать, что это было где-то там, за тридевять земель – тридевять морей, а поскольку мы не знаем, как оно на самом деле происходило, то почему бы как-нибудь где-нибудь чему-нибудь вроде этого эдак и не произойти бы – вдруг по воле провидения русошведского.

Как искони повелось на Руси говорить: в огороде – бузина, а в Киеве – дядька.

Но Вильгельм Томсен не был бы одним из крупнейших лингвистов своего времени и ведущим специалистом Европы по русскому вопросу, не предложи он западной научной общественности теоретическую формулу первослова нашего – матрицу, соответствующую триединству места, времени и действия. Повторим: «звук UO, незнакомый славянам, преобразовался в звук U, точно так же, как SUOMI… в СУМЬ…». Только вот слова живого, как ни изощрялся, а ни в шведском, ни в финском, ни в каком бы то ином языке он не нашёл. Мерки есть, а того, с кого сняты, – нет. Лишь указал на прямую связь финской словоформы Ruotsi с русской формой Русь, внятно объяснить которую не сумел. Впоследствии Шахматов чуть-чуть перефразирует Томсена, установив математическую зависимость: «Форма Русь… так относится к Ruotsi, как древнерусское Сумь… к финскому Suomi. Мне кажется, что элементарные методологические соображения не позволяют отделить современное финское Ruotsi от имени Русь»13.

Слово Ruotsi так и не было объяснено, исходя ни из скандинавских в частности, ни германских в общем и целом, ни из финских словников и тамошних моделей словообразования.

_____________________

Русская буква У как послед общеславянских носовых дифтонгов. Это второй корень из лингвистически возможных: происхождение русской буквы У [u] из общеславянских носовых дифтонгов [oƞ] ([ǫ]) и [еƞ] ([ę]) в слове «Русь». Открываем грамматику древнерусского языка:

«…восточные славяне унаследовали из праславянского языка еще два гласных – носовые [о] ([ǫ]) и [е] ([ę]). Эти гласные произносились как [о] и [е] с носовым призвуком, т. е. в их образовании участвовала носовая полость…

В праславянском языке эти гласные звуки развились из индоевропейских сочетаний гласных с носовыми согласными в закрытых слогах.

Изменение этих дифтонгических сочетаний и появление монофтонгов в праславянском языке… было вызвано действием… закона открытого слога…

Однако к IX–X вв. восточнославянский язык-основа пережил важное изменение в области гласных – утрату носовых…

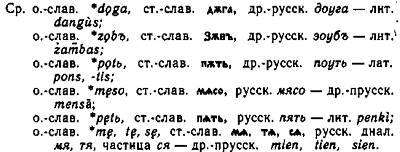

У восточных славян на месте [ǫ] произносится [у], а на месте [ę] – [’а] после мягкого согласного. Ср. о.-слав. *dǫbъ – русск. дуб, о.-слав. *rǫka – русск. рука, о.-слав. *sǫdъ – русск. cуд, о.-слав. *męso – русск. мясо (=[м’асо]), о.-слав. *pętь – русск. пять (=[п’ат’]), о.-слав. *vъzęti – русск. взяти (=[вз’ат’и]) и т. д.

Встает вопрос: почему можно думать, что восточные славяне утратили носовые звуки не позднее X в., т. е. раньше того времени, когда появились первые памятники письменности? Здесь надо иметь в виду, что, изучая явления… по письменным источникам, исследователь имеет дело не со звуками, а с буквами, за которыми скрываются те или иные… звуки.

…звуки [ǫ] и [ę] имели определённые буквенные обозначения в кириллической азбуке: [ǫ] обозначался буквой ѫ (“юс большой”), а [ę] – буквой ѧ (“юс малый”).

…уже в самых ранних памятника древнерусской письменности буквы ѫ и ѧ смешиваются с буквами оу, я и а, обозначающие чистые гласные… в Остромировом евангелии можно обнаружить написания въвьргоуть… вм. въвьргѫть… и, наоборот: стѫдьньць… вм. стоудьньць… и др.

…Если учесть, что фонетическое новшество в языке, прежде чем проникнуть в памятники письменности, должно закрепиться в живой речи, то можно полагать, что наличие подобного смешения букв в памятнике XI в. могло возникнуть лишь в том случае, если раньше этого времени в языке уже были утрачены носовые.

И действительно… носовых звуков у восточных славян не было уже в X в. В… сочинении византийского императора Константина Багрянородного «О народах» приведены… восточнославянские названия порогов Verutzi и Neasit. Первое слово является передачей древнерусского названия вьроучи – “кипящий”… В ст.-слав. языке… вьрѫщи. Слово Neasit – это передача др.-русск. нєясыть… В ст.-слав. языке ему соответствует нєѩсыть… а это значит, что, записывая в X в. названия днепровских порогов по-древнерусски, Багрянородный не слышал при их произношении носовых. Следовательно, в X в. восточные славяне уже изменили носовые в неносовые…

Однако… возникает другой вопрос: есть ли вообще доказательства тому, что носовые действительно были когда-нибудь в общевосточнославянском языке? Ответ… может быть только положительным…

Доказательством… внешнего характера является тот факт, что очень ранние заимствования из древнерусского в финские языки тех слов, где когда-то были носовые, сохранили в финских языках сочетания гласного с носовым согласным… Ср.: др.-русск. коудель, ст.-слав. кѫдєль – финск. kuontalo – “пакля”; др.-русск. соудъ, ст.-слав. сѫдъ – финск. suntja – “церковный служащий”, эст. sundima – “принуждать”…

Следовательно, в эпоху заимствования… еще произносились носовые звуки… Если бы слова заимствовались в том произношении, в каком они существуют ныне в русском языке (т. е. без носовых), то в финских языках не могли бы произноситься сочетания гласных с носовым согласным.

Однако более важным фактом является то, что в самом русском языке сохранились следы наличия в прошлом носовых, что проявляется в определённых чередованиях звуков в русской фонетической системе.

Носовые образовывались… из сочетаний “гласный + носовой согласный” в положении перед согласным и на конце слова, т. е. в положении закрытого слога. В положении же перед гласными эти сочетания сохранялись без изменения, так как гласный отходил к предшествующему, а согласный к последующему слогу. Ср. из *zvonkъ – о.-слав. zvǫkъ, но *zvoniti сохраняется также и в о.-слав. zvoniti (ср. старославянские факты възѧти – възимати, сѣмѧ – сѣмєна, плємѧ – плємєна, пѫто – опона и т. д.).

…Таким образом, возникали чередования [у], [а] ([’а]) // “гласный + носовой согласный”. Ср. совр. русск. звук – звонок, начать (из начѧти) – начинать, звякнуть – звенеть, мять – мну (из мьноу) – разминать и т.д.»14.

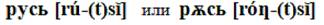

Итак, исходя из историко-фонетического анализа, слово «Русь», положенное на звукопись, в середине IX века, то есть в то самое время, когда земля прозвалась Русской от варяг, могло звучать не только как

, но и как:

Или же, если использовать в звукописи носовых дифтонгов славянскую транскрипцию, то так: [рǫсĭ], причём я бы не исключал и лёгкой лабиализации первого слога, особенно с учётом понижающей интонации первого слога, в соответствии с законом сингармонизма: [(w)roƞ-sĭ]. А вот написание кириллицей (случись вдруг, пришла бы в города русские вместе с Русью и грамота русская, лет этак за 200 раньше) – должно было бы лечь слово на азбуку в середине IX в. вот так вот:

Рѫсь,

где «ѫ» [oƞ]– это «у» [u].

_______________________

Русь – Ruotsi, как Сумь – Suomi. Вернёмся, однако ж, к той самой теоретической формуле первослова нашего, которую выдвинул Вильгельм Томсен в своём курсе оксфордских лекций и которая, дескать, соответствует триединству места, времени и действия: «звук UO, незнакомый славянам, преобразовался в звук U, точно так же, как SUOMI… в СУМЬ…».

Совершенно непонятно, почему все учёные мужи от лингвистики один за другим поскальзывались на том же ровном месте русской исторической грамматики. Ладно бы, ежели б секрет русской буквы У на самом деле был тайной за семью печатями, которые вот-вот только и посрывали с ворот истины другие учёные мужи. Происхождение русской буквы У из двух независимых друг от друга звукорядных ветвей было известно даже самым первым грамотным людям на Руси.

«…изменение [ǫ] в [у] и [ę] в [а] обусловило то, что в языке восточных славян развились гласные [у] и [а] уже не праславянского, а восточнославянского происхождения. Следовательно, современное русское [у] в словах ухо, сухой и т. п. восходит к праславянскому [u], а в словах зуб, рука и т. п. – к праславянскому [ǫ]; современное русское [а] в словах воля, вся и т. п. восходит к праславянскому [а], а в словах мять, семя и т. п. – к праславянскому [ę]»15.

Таким образом, история происхождения русской буквы У не только сокращает круг поиска первослова нашего, но и задаёт вполне определённые направления поиска – векторы этимологического исследования по признаку первого слога:

Русь [ru-sĭ] < о.-слав. ruosĭ < и.-е.*rаṷsi (из *rŏṷsi и *rōṷsi) или *rӗṷsi (из *rěṷsi и *rēṷsi)

Рѫсь [roƞ-sĭ] < о.-слав. rǫsĭ или ręsĭ < и.-е. *ronsi, или *ransi, или *rеnsi, или *rinsi.

Как молвить повелось на Руси издревле – бабка надвое гадала.

До Рождества Христова (слог второй –сь/tsi)

Но наше имя «Русь» при своём происхождении – слово не простое, а двухсложное. Стало быть, при выборе, какое из двух, Русь [ru-sĭ] или Рѫсь [rоƞ-sĭ], является подлинным именем, а какое подложным, надо бы взять в рассмотрение слог второй.

Так, подчеркнём особо: выдвинутая Томсеном словообразовательная модель Ruotsi таки наделена универсальностью, но отнюдь не в отношении слога первого, где бабка надвое гадала. Нет, не первый слог, а слог второй финского слова Ruo-tsi недвусмысленно намекает ещё на один важнейший закон, который затронул все индоевропейские языки, а наиболее последовательно проявился в языках славянских, и в древнерусском языке в частности. Это – палатализация (опять-таки не могу удержаться, чтоб и тут не выразить своего недоумения: как такие маститые учёные могли поскользнуться буквально на ровном месте – освещённом ещё со времён знаменитых братьев Гримм?!), которой, вне всяких сомнений, слово «русь» во втором слоге и обязано мягкой согласной [с’].

«…закон открытого слога… заключается в том, что слог в общевосточнославянском языке оканчивался только на слоговой звук… стола, брату, жена, дҍло, свекры…

…закон открытого слога предполагал расположение звуков в слоге по возрастающей звучности, т. е. слог начинался с наименее звучного и оканчивался наиболее звучным звуком.

Второй особенностью… была тенденция соединения в пределах одного слога звуков однородной артикуляции – переднего или непереднего образования… один слог составляли или твердый согласный + непередний гласный, или мягкий согласный + передний гласный…

Если же в пределы одного слога попадали звуки разнородной артикуляции (в частности, твердый согласный + гласный переднего ряда), то в этом случае происходило приспособление артикуляций гласного и согласного звуков, причем приспособление это могло носить различный характер. Эта особенность известна в науке как закон слогового сингармонизма…

Как закон открытых слогов, так и закон слогового сингармонизма возникли еще в дописьменную эпоху истории русского языка и продолжали существовать в начальный исторический период его развития»16.

Гласные переднего ряда (мягкие), какие мы находим в парадигме слова «Русь»: ь, и, ие (ье), ии (ьи), ию (ью) и др., – в истории русского языка, в его начальный период, в принципе не могли соединяться с заднеязычными согласными к, г, х в период до «изменения [кы], [гы], [хы] в [к’и], [г’и], [х’и]»17. В тех случаях, когда твёрдые к, г, х оказывались в положении перед мягкими гласными в результате процессов словообразования или формообразования, к, г, х изменялись в шипящие ч, ж, ш – первая палатализация или в свистящие ц’, з’, с’ – вторая палатализация.

Этот процесс передвижения заднеязычных согласных вперёд, непосредственно связанный с переходом закрытых индоевропейских слогов в открытые общеславянские слоги, «составляет содержание истории праславянского языка последних веков дохристианской эры и первой половины I тысячелетия н. э.»18.

Таким образом, даже при беглом взгляде на слово «Русь» как [rusĭ] или как [roƞsĭ] очевидно, что последний слог -сь [sĭ] является результатом палатализационных процессов в русском языке периода образования слова «русь» от другого слова со звучанием [ru-k/g/сh+твёрдый гласный] или [roƞ-k/g/сh+твёрдый гласный], чем и объясняется тот факт, что как ни тщились учёные мужи, а найти родителя по близким созвучиям в германских, финских или славянских наречиях (в современных им словарях) и тем самым указать на первослово наше так и не смогли. Не там искали.

«Смягчение согласных [k], [g], [ch] в соседстве с гласными переднего ряда носит название палатализация заднеязычных. В зависимости от конечного результата смягчения, а также условий и времени осуществления различаются две такие палатализации.

_______________________

В результате первой палатализации заднеязычные [k], [g], [ch] в праславянском языке изменились в мягкие шипящие [č’], [ž’], [š’]…»19.

Например, в русском языке мы видим следы этого изменения: рука – ручник (праща), варяг – варяжья, рух – рушение.

Здесь, средь словоформ, образовавшихся в результате первой палатализации (к > ч, г > ж, х > ш), мы не находим самой возможности для местоположения нашей «руси» от первослова, с её палатализационным слогом на букву С перед мягким гласным.

_______________________

Вторая палатализация «осуществлялась позднее первой, но тоже в праславянскую эпоху… [k], [g], [ch] изменялись в мягкие свистящие [c’], [z’].., [s’].

Подобное изменение… пр«оисходило…перед гласными [i] и [ě], возникшими из дифтонгов [o͡i̭], [a͡i̭]. Ср.: о.-слав. *koi̭na > * c’ěna, др.-русск. цҍна… о.-слав. *rankāi > rǫc’ě, др.-русск. роуцҍ; о.-слав. *drougoi > *druz’i, др.-русск. дроузи; о.-слав. nogāi > *nod͡’z’ě > noz’ě, др.-русск. нозҍ; о.-слав. *poslouchoi̭ > *poslus’i, др.-русск. послоуси; о.-слав. mouchāi > mus’ě, др.-русск. моусҍ и т. д. В западнославянских языках в результате изменения [ch] перед [i] и [ě] из дифтонгов [o͡i̭], [a͡i̭] возник [š’], а не [s’] (ср. чешск. mouše, польск. musze)»20.

Здесь и надо бы искать местоположение «руси» на палатализационный с’ от заднеязычных г, к, х перед мягким гласным, поскольку мягкий звук [s’] и скрывается за буквой С во втором слоге перед мягким гласным как результат второй палатализации: к > ц [тс’], г > з, х > с. Причём подозрение падает именно на палатализационное преобразование к > ц [тс’] > [с’] или [т’]. На это намекает финское слово Ruo-tsi, где второй слог так и звучит [тс’] + [i], указывая на преобразование к > ц [тс’].

_______________________

Слово «Русь», таким образом, оказалось средоточием едва не всех важнейших законов, приведших к изменению одного из индоевропейских наречий через ступень славянской языковой общности в русский язык. Изменившийся до неузнаваемости лик первослова нашего стал наглядным примером результатов пластической операции, проведённой его величеством – сущей Историей.

Итак, спускаясь вниз по этимологической лестнице, мы низошли до праславянской хронологической ступени и оказались на развилке научной мысли:

И верным будет тот ответ, который вскроет историю происхождения буквы С [s’] в современном слове «Русь».

Русь [ru-sĭ]?

Тест на родство – «рух». Открываем современную книгу, писаную «українською мовою», и читаем: пафосная фигура Иисуса Христа размещена мастером «на пiвсферi з розведеними руками в благославляючому русi»21. В русi в переводе с малорусского на великорусский язык значит в движении (в рухе) рук.

Формы слов, как мы видим, полностью совпали. На все 100, как говорится.

_______________________

1-й тест. Если мы сравним акцентные системы двух слов: рУх, рУха, рУху, рУхом и рУсь, русИ, рУсью, – то неподвижность ударения в парадигме слова «рух» и подвижное ударение с перетягиванием акцента на акут в парадигме слова «русь», точно бы анализ крови, показывает чужеродность двух слов.

И это первый отрицательный результат, который даёт проведённый анализ.

_______________________

2-й тест. Второй отрицательный результат показывает тест на палатализацию: слог -хъ относит слово «рухъ» к твёрдому типу склонения (2-е склонение на краткое *u: медъ, верхъ, духъ, рухъ, сынъ, домъ, волъ, полъ в знач. «половина», ледъ и ещё несколько других, вот и все слова этого типа), в отличие от слога -сь в слове «русь», которое относится к мягкому склонению (4-е склонение на *i: огнь, ночь, тень, печь, соль).