скачать книгу бесплатно

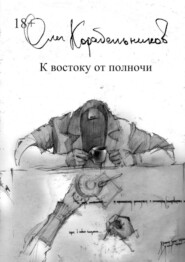

К востоку от полночи

Олег Сергеевич Корабельников

Олег Сергеевич Корабельников – российский писатель-фантаст, лауреат премии «Аэлита» 1990 года.В сборник вошли повести «Несбывшееся, ты прекрасно!», «К востоку от полночи», «И небо как свиток», составляющие фантастическую трилогию.

К востоку от полночи

Олег Сергеевич Корабельников

© Олег Сергеевич Корабельников, 2023

ISBN 978-5-0055-4004-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Олег Корабельников

К востоку от полночи

Повести

Аннотация

Олег Сергеевич Корабельников – российский писатель-фантаст, лауреат премии «Аэлита» 1990 года. В сборник вошли повести «Несбывшееся, ты прекрасно!», «К востоку от полночи», «И небо как свиток», составляющие фантастическую трилогию.

#социальнаяФантастика, #психологическаяФантастика, #советскаяФантастика, #психологическаяПроза, #философскаяПроза, #сказочныеСущества, #необъяснимыеЯвления

Художник Гога Тандашвили

© Корабельников О. С., 2021

Публикуется в авторской редакции

Корректоры Л. Иванова, И. Трофимова

Несбывшееся, ты прекрасно!

И пока наша совесть больна

(слава богу – не быть ей здоровой!) —

Мы не судьи с тобой. Мы – вина.

Это наше последнее слово.

Г. Н. Красников

1. Раннее утро

Не дождавшись утра, первой проснулась совесть. Она долго ворочалась, жалобно вздыхала, шепталась сама с собой, тоненько всхлипывала, и Чумаков, зная, чем все это кончится, притих, и закрылся с головой одеялом, стараясь думать о вещах веселых и приятных. Он пытался убаюкать совесть, успокоить ее хорошими воспоминаниями, где он сам неизменно смотрелся в выгодном свете – красивый профиль, мягкий взгляд добрых глаз, бескорыстный жест сильной мужской руки, дарующей исцеление и избавление от мук. Ему не надо было напрягать воображение: все это легко всплывало в памяти – благодарные улыбки больных, счастливые лица любящих женщин, забытые обиды, прощеные долги, все то, что делало его жизнь не напрасной и могло бы оправдать многие ошибки и прегрешения.

Но эти уловки не успокаивали больную совесть, она страдала бессонницей, глухо стонала и то и дело колола тупой иглой в сердце. Чумаков нашарил на столе спички, чиркнул, вгляделся в циферблат часов и мысленно ругнулся. Долгая зимняя ночь не кончалась, солнце не собиралось всходить, и в окнах, выходящих в лес, – ни одного светлого пятна. Короткий треугольник пламени на десять секунд высветил край смятой постели, пепельницу, полную окурков, раскрытую книгу и в последний миг – запрокинутое лицо спящей Ольги. Даже во сне черты ее были напряжены, словно она вот-вот собиралась заплакать. Язычок пламени быстро укоротился, втянулся в черный стерженек и пропал.

«Не надо, – сказал Чумаков своей совести, – перестань изводить меня, лучше поспи, у нас сегодня нелегкий день».

Совесть сжимала сердце и не отвечала. Это был ее самый изощренный способ – не говоря ни слова, мучить неизвестно за что невысказанными упреками, укоризненно вздыхать и жалобно плакать лицемерными слезами. Все, что она могла сказать, Чумаков знал и сам, он не оправдывался, не пытался ввести ее в заблуждение красивыми фразами и лживыми раскаяниями, но и не поддавался бесконечным жалобам, ибо всерьез олицетворял ее и наделял женскими чертами, а уступить женщине он считал опасным и даже гибельным поступком. Тем более в таком важном вопросе, как спор о смысле жизни.

Вот и теперь, в предутренние ничейные часы, лежа с открытыми глазами на краю дивана, он не спорил с ней и лишь изредка увещевал мягкими словами, как обиженную девочку: «Ну не надо, моя хорошая, успокойся, все не так уж и страшно, это пройдет, ну же, будь умницей».

«Подлец!» – наконец-то вымолвила совесть сквозь слезы. «Ну и ладно, – согласился Чумаков, – ну и подлец, подленький такой, гаденький, мерзкий…» – «Еще глумится!» – всхлипнула совесть сквозь слезы и больно кольнула в сердце.

Чумаков вздохнул, не зажигая света, встал с дивана, медленно, как лунатик, побрел с вытянутыми руками по темной комнате и, конечно же, наступил на щенка по имени Василий Васильевич. Щенок звонко взвизгнул, а потом заскулил, постукивая передними лапами о пол.

– Бедный мой, – нежно сказал Чумаков, на ощупь нашел щенка и прижал к себе.

Василий Васильевич не умолкал и даже попробовал неумело тявкнуть, тычась носом в лицо Чумакову. Тот сделал еще один шаг и споткнулся о раскладушку, больно ударив ногу. Петя заворочался на ней, заскрипел пружинами и хрипло спросил:

– И чего шарашишься?

На другой раскладушке проснулся Сеня и тут же попросил пива или хотя бы холодной воды. Петя, раздражаясь, запустил в Сеню подушкой, но промазал в темноте и угодил в клетку с морскими свинками, отчего они подняли визг и скрежет зубовный. В соседней комнате забормотал разбуженный дедушка, а скворец заговорил в неурочный час:

– Сумасшедший дом, – внятно сказал он. – Всех убью, один останусь.

Чумаков замер посреди комнаты со щенком в руках и терпеливо ждал, когда утихнет шум, чтобы двинуться дальше. Но зажглась настольная лампа – это Ольга проснулась и теперь терпеливо всматривалась в темноту.

– Тебе плохо? – спросила она. Не дождавшись ответа, встала, накинула халат и быстро нашла валидол. – Разбудил бы меня сразу.

– Эх, Вася, Вася, – проворчал Петя, – вечно ты хочешь, чтоб лучше, а выходит хуже.

Ольга принесла Сене воды, подложила подушку под голову Пете, погладила морских свинок, прошла на цыпочках в комнату дедушки, шепотом спросила его о чем-то, закрыла платком клетку скворца, унесла щенка в коридор и убаюкала его ласковыми словами, а Чумаков так и стоял посреди комнаты, прислушиваясь к затихающей боли, пока Ольга не взяла его за локоть и не отвела на кухню.

– Посиди у форточки, – сказала она, – дыши ровно и глубоко.

– Кто из нас врач, я или ты? – проворчал Чумаков, но послушно исполнил все, что сказала она, не воспротивившись, когда на плечи легла заботливая шаль.

– Иди, – сказал он, – спи, еще рано. Я посижу, подышу. Мне хорошо.

«Это правда?» – спросила она одними глазами, покачала головой, не веря, и неслышно ушла, прикрыв дверь. Чумаков прислонился спиной к стене, вытянул ноги, закрыл глаза и увидел глупый сон.

Во сне его вербовала иностранная разведка. Седеющий резидент лениво перебирал позванивающие хирургические инструменты, курил трубку и пускал дым красивыми кольцами золотистого цвета. Сам Чумаков был привязан к креслу, как к операционному столу, и мог двигать только шеей. «Человека зарежете?» – спросил резидент, не выпуская трубку изо рта. «Ага, – сказал Чумаков, – запросто. Я каждый день режу. Это моя работа. Я хирург». – «Экий чудак, – засмеялся резидент, теперь уже с лицом профессора Костяновского, – вы режете, чтобы спасти людей, а у нас несколько противоположные цели…» – «Несколько или одна?» – перебил Чумаков, не понимая. «Это же так говорится, – поморщился профессор, – цель у нас одна. Чем больше вы сделаете ошибок в диагнозах и на операциях, тем выше гонорар». – «А если меньше?» – спросил Чумаков. «Тогда мы начнем резать вас», – хохотнул профессор и громче прежнего зазвенел скальпелями. «Вот этими?» – показал подбородком Чумаков. «Э, нет, милый, мы вас без ножа зарежем…»

И тут Чумаков увидел летящую вилку. Она летела с северного магнитного полюса, строго по силовой линии развернув свое узкое блестящее тело с четырьмя надраенными и отточенными лезвиями. Тонкий протяжный свист опережал ее полет, она была великолепна и смертоносна, как баллистическая ракета, и Чумаков понял, что вилка нацелена в его грудь, и уклониться ему не удастся. Все же он спросил профессора: «Это ко мне?» – «К тебе», – ответила совесть с лицом Ольги. Она сидела напротив, сплетя руки под подбородком, и с укоризной смотрела на него, словно хотела высказать что-то горькое, но не говорила, по обыкновению своему, жалея его больше самой себя. «Но почему вилка? – успел обидеться Чумаков. – Я же хирург, а не повар. Это унизительно». Замедлив полет, вилка влетела в открытое окно. Теперь она уже не летела, а продвигалась в воздухе – прекрасное мельхиоровое оружие с литым орнаментом на ручке в виде перевитых листьев аканта. Чумаков смотрел на нее, с печалью понимая, что ему не совладать с магнитным полем всей планеты, движущим вилкой, и что вот-вот все четыре острия вонзятся в кожу, пройдут сквозь тело и устремятся с прежней силой к южному магнитному полюсу. «Ты готов?» – спросила его совесть почти участливым голосом. «Всегда», – гордо ответил Чумаков и закрыл глаза.

Вернее, открыл, потому что проснулся – если не в холодном поту, то с тревогой на сердце, и без того ноющем. Сон не приблизил рассвета, зимнее небо было по-прежнему непроницаемо, и в будущий день пока не верилось.

Чумаков не любил эти предрассветные часы, которые частенько приходилось коротать без сна, дома – из-за предательской бессонницы, в больнице – из-за больных, умирающих обыкновенно в это время, когда рвутся последние нити, держащие человека на земле. Он был хирург, и не мог не любить своей работы, и не мог отказать себе в удовольствии проклинать ее то и дело, особенно после многочасовых операций, когда, казалось, сила и выдержка уже на пределе, пальцы не гнутся, пот стекает по лбу, ноги настойчиво требуют холодной ванны, а тело – мягкого дивана, или хотя бы продавленной раскладушки, и вот уже видишь финиш, уже радуешься тому, что не только больной, но и ты выдержал напряжение, как вдруг замечаешь, что анестезиолог сильнее прежнего начинает суетиться вокруг своих аппаратов, покрикивает на сестер, посылает за подмогой и, махнув раздраженно рукой, говорит: «Оставьте его в покое, брадикардия…» И проходит еще с полчаса, а ты, остро сознавая свою ненужность, со злостью срываешь перчатки, бросаешь их в раковину, закуриваешь и уходишь прочь из ненавистной операционной.

И что стоят все эти красивые слова о самой гуманной профессии, эти слезливые газетные строки о всяких там чутких пальцах, щедрых сердцах и прочей дребедени, когда вот так заканчивается ночь и весь твой труд летит к чертям собачьим, если не дальше, но дело даже не в работе и не в усталости, бог бы с ними, а в том, что одним человеком на земле становится меньше, ты не оправдал надежд и хочешь, не хочешь, а приходится признаваться, что хлеб свой ешь даром и пора уходить в ночные сторожа или, по меньшей мере, – в сексопатологи.

Щенок, должно быть, выспался, зацарапался в дверь кухни, и Чумаков, по-бабьи кутаясь в шаль, впустил его, прижал к себе и без брезгливости разрешил облизать свои колючие щеки.

– Сынок, – сказал он нежно, – сынуля, сиротиночка моя, Васютка.

За стеклянной дверью замаячил силуэт, Чумаков услышал мягкие шаги босых ног, и в кухню вошел Петя. Высокий, худой, голый живот украшен длинным шрамом, на левой руке неразборчивая татуировка. Щурясь от света, он молча налил воды, выпил, двигая вверх и вниз большим кадыком, звякнул стаканом, нашарил пачку папирос и сел на табуретку.

– Ты это брось, Вася, – хрипло сказал он.

– Да ладно тебе, – поморщился Чумаков.

Петя звучно сплюнул на пол.

– Не плюйся, – вздохнул Чумаков, – или плюйся, да подтирай.

– Опять потащишь? – Петя кивнул на аккуратный рядок сохнущих на подоконнике гипсовых слепков. – Доктор, хирург, в своей же родной больнице, тьфу. Купец! Он же все деньги пропьет, как вчера. Ты позоришься, а он пропивает.

– Он не пропивает, – сказал Чумаков, – он зарабатывает на памятник отцу. Это хорошее дело, мне не стыдно.

– А на что же он пьет? Нужны деньги – пусть идет вкалывать, что у него, здоровья нет? Хилый, что ли?

– Петя, – терпеливо сказал Чумаков, перебирая щенячью шерстку, – Петя, ты не прав. Семен – художник, у него талант, он не может быть, как все мы, он должен творить. Понимаешь, творить?

– Это что, творения, да? – разозлился Петя. – Базарная работенка, раньше такие бездельники кошечек лепили, а теперь маски дикарские. Вот и шел бы он сам да продавал. Ты-то что унижаешься?

– Петя, не надо. Это не разговор. Я взрослый человек и сам знаю, что мне делать. Ты же мне братан, ты должен понять.

– Да, брат, брат, черт подери, но плевать я хотел на твою философию! Ты сам любишь говорить: семья, мол, это или добровольное рабство, или сознательное паразитирование. А сам кто? Разве не добровольный раб? А эти субчики кто? Клопы!

И Петя снова сплюнул на пол.

– Дедушку хоть не тронь, – поморщился Чумаков, покосившись на плевок. – Дедушка у нас кроткий.

– Во-во! Все они кроткие. Вошка тоже беззащитная, не хищник ведь, а паразит. Кого ты жалеешь?

– Тебя жалею, их жалею, всех жалею.

– Что меня приютил, – спасибо, что от смерти спас, – по гроб не забуду. А этих гони. Ты лучше Ольгу пожалей.

– Говори тише, разбудишь. Ольга, что Ольга? Я к ней очень хорошо отношусь.

– Нужно ей твое хорошее отношение! Она женщина, ей ребенок нужен и муж, а не этот бардак. И знаешь что, если тебе жаль ее – лучше выгони.

– Она пропадет без меня.

– Она с тобой пропадет. Загубишь ты ее своим хорошим отношением.

Петя презрительно цыкнул, подошел к окну и быстро, чтобы Чумаков не успел схватить за руку, сгреб гипсовые маски и швырнул их в открытую форточку.

– Там сугроб, – сказал Чумаков, вздыхая, – не разобьются.

– А ты пойдешь поднимать, да? Христосик!

Через прихожую проплелся дедушка, было слышно, как он щелкнул выключателем, полилась вода в раковину.

– Утреннее омовение, – усмехнулся Петя и, загасив папиросу о край стола, поднялся. – Святоша! Сектант чертов.

– Он не сектант, – устало пояснил Чумаков. – Он язычник.

– Не все ли равно! Сновидец великий. Сейчас поведает очередной благостный сон.

Петя ушел, ему пора было одеваться, чтобы успеть на первый автобус.

«Братка, – горестно и без злости подумал Чумаков, – братишка. Прямая душа».

Вошел босой дедушка, длинная седая борода его была прилежно расчесана, мокрые завитки густых волос топорщились за ушами, вырез рубахи картинно обнажал костистую грудь. Вопреки обыкновению, он молчал и снов своих не рассказывал. Не щурясь и не моргая, он уставился на лампочку, неслышно шевеля губами, и Чумаков, уважая чужую веру, вежливо отвернулся. Он никогда не смеялся над странностями дедушки, охотно соглашался с ним, что любой источник света свят, ибо несет в себе осколок солнца, и только одного не хотел принимать – ритуала моления и благоговения перед накаленным вольфрамовым волоском. Впрочем, в богословские диспуты не вступал и одергивал Петю, если тот чересчур резко высмеивал причудливую философию старика.

Чумаков так и сидел на табуретке, укутанный шалью, с голыми ногами, расслабив начинающий отрастать живот, и, как всегда, в присутствии старика ему стало стыдно за свою расхлябанность, он поднялся и, потупив глаза, проскользнул в комнату. Там горела настольная лампа, Петя молча одевался, Сеня закрылся с головой одеялом и признаков жизни не показывал, Ольга тоже спала, или точнее – делала вид, что спит. Чумаков знал, как хрупок ее сон, мысленно пожалел ее, и тотчас совесть внутри его внятно сказала заплаканным голосом: «Негодяй». Чумаков согласно кивнул головой, вздохнул и присев на край дивана, медленно и плавно провел рукой над простыней, повторяя очертания тела. «Спи, – сказал он про себя, – самый лучший, добрейший человек, и за что только я тебя мучаю?»

Ложиться не было смысла: все равно через час вставать и сон едва ли сморил бы его, но впереди был трудный операционный день, ночное дежурство и еще целый рабочий день, и Чумаков попросил Петю:

– Завари, пожалуйста, кофейку. Покрепче.

– Как же, заваришь, – проворчал Петя. – Этот чокнутый всю плиту занял.

– Не придумывай, – сказал Чумаков. – Он всегда оставляет одну конфорку.

С кухни донесся запах трав, тучный, чуть горчащий, он накатывал медлительными волнами, напоминая, что лето не умерло навсегда и лишь до времени затаилось в заснувших почках, в оцепеневших семенах, в отяжеленных снегом ветвях деревьев. Чумакову нравились эти запахи, за последние месяцы квартира пропиталась ими, и он, одуревший от эфира в больнице, надышавшись дымным туманом в центре города, любил те первые минуты, когда открывал дверь и, жадно втягивая воздух, старался угадать, какую именно траву заварил сегодня старик.

Ничейный дедушка по имени Илья изготовлял пилюлю бессмертия. Готовых рецептов у него не было, и ради этакой мороки ему приходилось смешивать наугад травы и корни, собранные заранее, в самых невероятных сочетаниях. Чумаков все время подозревал, что дедушка когда-нибудь отравится, и на всякий случай держал дома все необходимое для первой помощи, но в дела старика не вмешивался и охотно исполнял его неожиданные просьбы, а однажды дерзко похитил горшок с кактусом, стоящий на окне ординаторской. Кактус был безжалостно пропущен через мясорубку, и благородный сок его смешался с плебейским настоем крапивы. Вполне могло статься, что старик давно нашел свою пилюлю, только не догадывался об этом, но Чумаков, как врач, мог подтвердить, что здоровье дедушки непоколебимо, а каков его возраст, все равно никто не знал.

«Милый, чудесный дедушка, – думал Чумаков, одеваясь, – неприкаянный искатель истины».

Кофеварка благополучно забулькала, запах кофе вплелся в аромат диких трав, снова проснулся говорящий скворец и сначала запел свою обычную песню с прищелкиваньем, хулиганским посвистом и мяуканьем, а потом, без видимого перехода, начал излагать последние известия. Известия, впрочем, были вчерашние, из вечерней передачи телевидения, но Чумаков добросовестно выслушал все: от успехов животноводов в горах Киргизии до неслыханного снегопада в далеком штате Юта. Попивая кофе, он порадовался прибавке веса у овец и погоревал вместе с бедствующими гражданами штата. Скворец говорил достаточно внятно, мужским и женским голосами, пытался имитировать музыкальное сопровождение, но обычно сбивался и, не в силах конкурировать с телевидением, сердился и громко ругался в паузах. Больше всего скворец напоминал Чумакову испорченный магнитофон, записывающий что попало и воспроизводящий тоже как бог на душу положит, но, к сожалению, не было на свете мастера, способного навести порядок в птичьей голове, и Чумакова нисколько не раздражала манера скворца ни с того ни с сего выдавать самые неожиданные подслушанные разговоры и голоса. После известий он передал сводку погоды, и Чумаков подумал, что неплохо бы сегодня одеться потеплее, а потом прозвучала искаженная прощальная мелодия, и после короткой паузы скворец вполне осмысленно и четко потребовал: «Не пора ли завтракать?»

– Пора, – согласился Чумаков и полез в холодильник.

Говорящего скворца он любил особой любовью – нежной и терпеливой. Он отнял его у мальчишек, которые держали птицу в тесной клетке и учили говорить разные гадости. Пацанов забавляла способность ее повторять слово в слово любую чепуху, и они настолько вошли во вкус, что Чумакову потом долго приходилось выслушивать от скворца такие стишки и фразы, что даже ему, взрослому человеку, становилось стыдно. Он старательно вытравливал из птичьей головы дурные слова, но они то и дело всплывали в самое неподходящее время, тогда Чумаков в наказание закрывал клетку платком и уносил в другую комнату. К сожалению, это мало помогало.

– О, господи, застрелиться легче! Вася, выдай патрон. Или парочку, для верности.

Это Сеня проснулся и сел на раскладушке, сжимая руками нечесаную голову. Петя ушел, и настал час Сени, почти великого и – само собой – не признанного никем художника. Он нескладен и некрасив, опухшее лицо его измято, и Чумаков, скорбя душой за брата, молча шарит в потайном месте, отливает малую толику спирта и подносит Сене. Сеня косит глазом, с отвращением нюхает стакан, что-то ворчит под нос, ну и выпивает, конечно. С минуту он не шевелится, потом порывается снова залезть под одеяло, но Чумаков мягко тянет за руку и говорит:

– Иди под душ, полегчает.

– Я чистый, – сопротивляется Сеня, – я недавно мылся.

– Не ври, – говорит Чумаков, – это было неделю назад.

– Все равно. Я не выспался. Я болею.

– Потом снова ляжешь. Вот увидишь, станет легче. И не пей сегодня. Попробуй, а?