Полная версия:

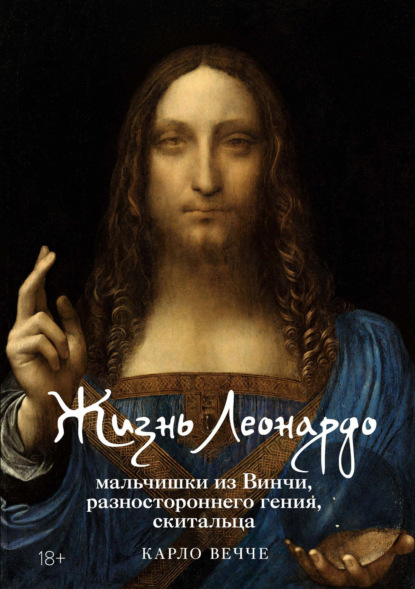

Жизнь Леонардо, мальчишки из Винчи, разностороннего гения, скитальца

В 1482 году именно Ручеллаи едет в Милан в качестве флорентийского посланника. Это и есть настоящее посольство, а шальная компания в лице Леонардо, Аталанте и Зороастро просто пристроилась следом.

Получив назначение вместе с Пьерфранческо да Сан-Миниато 10 декабря 1481 года, уже 7 февраля 1482 года Ручеллаи покидает Флоренцию. Путешественники едут вместе и вместе являются к Моро – как раз вовремя, чтобы принять участие в карнавале святого Амвросия[189], начинающемся 23 февраля. Прекрасный повод для торжественного приема, в ходе которого Леонардо с Аталанте могут преподнести в подарок серебряную лиру и показать себя.

Связь с Ручеллаи и его куда более серьезной дипломатической миссией придает значимости и самому присутствию Леонардо. Возможно, его даже просят поделиться кое-какими соображениями в тех областях, где он уже успел себя проявить во время войны 1479 года: архитектуре и военной инженерии. Собственно, война и есть основная тема переговоров Ручеллаи с герцогом.

6 марта Бернардо сообщает Лоренцо, что Моро остался доволен проектом крепости Казальмаджоре. В письме не сказано, кто исполнил проект, но нельзя исключать, что Леонардо приложил к этому руку. В политическом смысле положение на шахматной доске Италии выглядит довольно запутанным: в разгаре кровавый мятеж Росси, да и обострение отношений с Феррарой тоже кажется неминуемым. Моро, окруженный давними неодолимыми врагами, французами, швейцарцами и венецианцами, которых он сам же и провоцирует, больше интересуется войной, нежели музыкой. Судя по всему, после мимолетного представления ко двору в качестве музыканта и пары случайных соображений в качестве военного инженера Леонардо герцогу не нужен. Он опять, как и во Флоренции, рискует остаться не у дел. И что тогда, возвращаться несолоно хлебавши? Ни в коем случае! Дома он был никем, здесь еще может кем-то стать.

Попав в Милан в свите Ручеллаи, Леонардо, вероятно, пробует заручиться поддержкой других флорентийцев, вроде Портинари, состоятельных управляющих банка Медичи, разместившегося в великолепном дворце на виа деи Босси. Или, что куда более реалистично, воспользоваться гостеприимством братьев-обсервантов из монастыря Сант-Анджело – возможно, в обмен на алтарный образ Успения Богородицы.

Теперь Леонардо просто вынужден снова взять в руки кисть, возобновить занятия искусством, тем, что получается у него лучше всего прочего. Однако в этом новом, неизвестном городе ему как художнику нужна поддержка. Необходимо установить контакты с миланскими коллегами, воспользоваться их налаженными связями с государственными и частными заказчиками, со светскими и религиозными институтами…

Двое из таких коллег предложат ему объединить усилия, совместно подписав контракт с крупной монашеской общиной.

2

Матерь непорочная

Милан, 1483–1485 годы

Год с момента приезда в Милан. Год тяжелейший, полный лишений и унижений. 25 апреля Леонардо в сопровождении двух братьев-миланцев впервые входит во двор францисканского монастыря Сан-Франческо-Гранде, что позади древней базилики Сант-Амброджо.

В саду, примыкающем к древней виа ди Санта-Валерия, их ждут члены мирского общества приверженцев культа Непорочного зачатия, Скуолы (братства) Санта-Мария-делла-Кончеционе.

Всего пятью годами ранее с разрешения генерала ордена меньших братьев Франческо Сансоне Скуола обустроила в церкви капеллу и приспособила для своих нужд небольшое здание снаружи, отделяющее двор от сада. Художественное решение, чтобы не терять зря времени, доверили приору монастыря, фра Агостино де Феррари.

Именно он 8 мая 1479 года оговорил детали порученного художникам Франческо Дзаваттари и Джорджо делла Кьеза убранства капеллы: лазурный свод, усыпанный золотыми звездами, в центре – фигура Бога-Отца, «с процарапанными по чистому золоту чертами и в синем одеянии, золотом украшенном», затем серафимы и настоящее буйство золота в элементах архитектуры.

Художники, честные ломбардские профессионалы, тоже не теряли времени. Работа была завершена к 8 декабря того же года, празднику Непорочного зачатия, и обошлась в 400 имперских лир[190].

Над алтарем уже высится величественная рама – позолоченная деревянная конструкция, частично исполненная резчиком Джакомо дель Майно в 1480–1482 годах за весьма высокую плату 700 имперских лир; арбитром при оценке и приемке выступил знаменитый архитектор Джованни Антонио Амадео[191].

Культ Девы Марии, насаждаемый монахами среди своей паствы, привлек и щедрых завещателей. Так, 28 июля 1482 года ювелир Инноченцо делла Кроче, находясь на смертном одре, отписал капелле великолепное ожерелье, чтобы поместить его на шею статуи Богородицы, в свою очередь убранной богатейшей парчой. Это роскошное украшение, достойное Царицы Небесной, состояло из четырнадцати золотых цветов, инкрустированных жемчугом и черными эмалевыми буквицами[192].

Грандиозной раме Майно не хватало только расписных панелей, «алтарных картин»: прежде всего центральной, закрывающей нишу со статуей Девы Марии. Вероятно, в алтарь был встроен механизм, позволявший по случаю праздника Непорочного зачатия отодвигать центральную часть, демонстрируя священный образ.

Вот зачем 25 апреля 1483 года люди стекаются в сад и, войдя в здание Скуолы, рассаживаются по лавкам за длинным, грубо сбитым столом: с одной стороны – Леонардо с братьями де Предис, Эванджелистой и Джованни Амброджо, с другой – приор Бартоломео Скарлионе, Джованни Антонио ди Сант-Анджело и другие члены братства.

«Господин мастер» Леонардо в контракте по-прежнему обозначен как флорентиец, сын некоего «господина Петруса»: «dominus magister Leonardus de Vintiis filius domini Petri florentinus».

Далее указано текущее место жительства, Милан: «habitator in civitate Mediolani». Точного адреса нет, поскольку домом Леонардо пока не обзавелся: возможно, пользуется гостеприимством двух миланских коллег.

Контракт в целом напоминает тот, что был заключен с Дзаваттари и делла Кьеза в 1479 году. Художники обязуются исполнить и сдать работу к 8 декабря 1483 года, празднику Непорочного зачатия. Им будет выплачено 800 имперских лир, то есть 200 дукатов, а по завершении работы – еще и прибавка, размер которой установит комиссия, состоящая из фра Агостино и двух других членов братства. Судя по документам, ежемесячные выплаты в размере 40 лир продолжатся до января-февраля 1485 года, поэтому есть все основания полагать, что назначенный срок сдачи, 8 декабря, был перенесен на праздник 1485 года.

К контракту прилагается дополнение, надлежащим образом подписанное художниками: подробный «Список украшений, кои должно исполнить для священной анконы Зачатья преславной Девы Марии», вероятно также составленный фра Агостино.

Братству явно по душе блеск золота и обилие украшений, что проявляется не только в позолоте фона «анконы», но и в одеждах Богородицы и Бога-Отца. У Марии, которой следует выглядеть истинной Царицей Небесной, они просто невероятны: мафорий из «парчи лазоревого трамарина с позолотою», гамурра из «алой парчи с позолотою, исполненной маслом и покрытой тонким лаком» и даже подкладка из «зеленой парчи с позолотою, исполненной маслом» – теми же тканями убрана и статуя в алтарной нише. Очевидно, среди членов братства, представляющих самые бойкие ремесленные и торговые круги города, нет недостатка в воротилах новейшей и богатейшей отрасли миланской промышленности того времени: хозяевах золотобитных и златоткацких мастерских. Их послушать, так никак иначе Мадонна одеваться не может.

Фигур предполагается множество: прежде всего небесное воинство, серафимы, «прописанные сенабарью», то есть киноварью, яркой карминно-красной краской, и ангелы, «одетые в камизы на манер греческий, украшенные позолотою и исполненные маслом». Прочие фигуры также будут одеты «на манер греческий или современный».

Центральный образ, «срединная картина», естественно, должен изображать Непорочное зачатие, «Деву с сыном ее», во славе среди пророков и ангелов. На боковых панелях – четыре ангела, поющие и играющие на инструментах. На заднем плане – подобие театрального занавеса с «горами и скалами, выполненными маслом в несколько цветов».

Рядом с Леонардо свои подписи на контракте ставят Эванджелиста и Джованни Амброджо, двое из шести братьев де Предис (или Преда). Именно эта известная и весьма преуспевающая семья художников и ремесленников, людей практичных, но простых, скорее всего, и приютила бродягу-флорентийца в его первый, самый неустроенный год в Милане. Дом де Предисов – у ворот Порта-Тичинезе в приходе Сан-Винченцо-аль-Прато, неподалеку от церквей Сант-Амброджо и Сан-Франческо-Гранде. Леонардо пришелся им по душе, тем более что братья тоже занимаются всем понемногу: гравировкой и чеканкой медалей и монет, иллюминированием манускриптов, живописью, торговлей вазами, драгоценностями и прочими предметами роскоши. А один из них, должно быть, поразил воображение флорентийца физическим недостатком. Кристофоро родился глухонемым, однако природа наградила его превосходными способностями рисовальщика и миниатюриста. Склонившись над очередным кодексом, он словно бы отрешается от внешнего мира, запираясь в своем собственном, внутреннем: живой пример того, как верный глаз позволяет художнику обходиться без других органов чувств.

Эванджелиста – великолепный скульптор, работающий по дереву, поэтому займется доведением до ума огромной деревянной «анконы» дель Майно: вероятно, он был первым из всей троицы, к кому обратилось братство.

Его младший брат, Джованни Амброджо, родился в 1455 году и, следовательно, моложе Леонардо. Пойдя по стопам Кристофоро, он стал миниатюристом, однако вместе с другим своим братом, Бернардино, успел поработать и на миланском монетном дворе. По-видимому, его специальность – профильные портреты на монетах, медалях и в миниатюрах, без сомнения, высоко ценимые во дворце, где он к 1482 году уже известен как «живописец преславного синьора Лудовико Сфорца». Возможно, именно там он и повстречал Леонардо, немедленно порекомендовав нового друга монахам. Правда, теперь Джованни Амброджо довольствуется лишь ролью помощника: увидев рисунки коллеги и поняв, на что тот способен, он оставляет Леонардо лучшую часть алтаря, центральный образ, взяв на себя прочие части полиптиха, включая боковые панели с ангелами-музыкантами (из которых сохранились только две, ныне в лондонской Национальной галерее, да и те, вероятно, не его работы). В последующие годы Джованни Амброджо по-прежнему служит придворным миниатюристом и портретистом – у Сфорца, Борромео и даже у императора Максимилиана I Габсбурга в Инсбруке.

В главном зале Скуолы Леонардо терпеливо слушает, как нотариус Антонио де Капитани зачитывает составленный на латыни контракт и дополнение на вольгаре. Затем члены братства пускаются в обсуждения: как художники намерены писать этот сияющий золотом водопад и парящих в небе ангелов?

А это уж не его забота, он на такое в жизни не согласится, вероятно, улыбается про себя Леонардо. Но тут нотариус сует ему под нос подписанные приором Скарлионе и фра Джованни Антонио дополнения, протягивает перо, которое уже успел обмакнуть в чернила, и флорентийцу остается только вывести, правой рукой и в общепринятом начертании, латинскую формулу, достойную сына нотариуса: «Я, Лионардо да Винчи, in testimonio ut supra subscripsi[193]»[194].

Вот так, одним росчерком пера Леонардо, сам того не сознавая, впутывает себя в один из самых жарких богословских споров того времени. Ведь истинная цель росписи, столь милая сердцу каждого члена братства, – прославление культа Непорочного зачатия.

Согласно восточной традиции и апокрифическим Евангелиям, Анна с Иоакимом зачали Марию «непорочно», не запятнав первородным грехом, и только поэтому ее тело могло принять Христа, не очистившись крещением: в лоне католической церкви доктрина спорная, в отличие от догмата о «непорочном материнстве», то есть зачатии Христа посредством вмешательства Святого Духа.

В позднесредневековой Европе культ Непорочного зачатия под влиянием францисканцев и кармелитов, а также бесчисленных мирских и религиозных братств распространялся все шире, и не так давно, в 1476 году, на 8 декабря был установлен и соответствующий праздник – разумеется, папой Сикстом IV, в прошлом Франческо делла Ровере, генералом ордена францисканцев. А нынешний генерал, ярый «непорочник» Франческо Сансоне из Брешии, как раз и одобрил обустройство капеллы в миланском монастыре Сан-Франческо-Гранде.

Доминиканцы, со своей стороны, отчаянно сопротивлялись нововведению. Фра Винченцо Банделло из миланского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие открыто обвинил «непорочников» в ереси. Не исключено, что метил он скорее в выдающегося португальского мистика, крещеного еврея, известного как блаженный Амадео ди Менезиш да Силва – основателя нового ордена амадеитов и гостя монастыря Сан-Франческо-Гранде, где он в 1482 году скончался и был похоронен как истинный святой.

С ответом Банделло выступает францисканец Бернардино де Бусти, автор утвержденного папой 4 октября 1480 года чина мессы Непорочного зачатия и девяти проповедей, собранных и опубликованных в 1492 году под названием Mariale («О Марии»). Не случайно именно теолог Бернардино помогает братству с капеллой Непорочного зачатия в Сан-Франческо-Гранде.

Так рождается «Мадонна в скалах», написанная маслом на доске, а затем перенесенная на холст[195]. Леонардо создает ее в 1483–1485 годах в манере, по-прежнему отражающей его флорентийское происхождение.

МАДОННА В СКАЛАХВ «Мадонне в скалах» фигуративная программа, утвержденная дополнением к контракту, кардинально изменена. По сути, на картине уже не традиционная статичная Мадонна с младенцем в окружении ангелов и пророков, а целая мистерия, представление священной легенды из апокрифических Евангелий о встрече в пустыне младенца Иисуса и маленького Иоанна Крестителя – сюжет из иконографического канона, столь любимого флорентийцами, которым пришлось по душе зрелище святых детей, играющих вместе. Согласно Протоевангелию Иакова, святой Иоанн со своей матерью Елизаветой силой божественного вмешательства избежал избиения младенцев, устроенного Иродом: чтобы укрыть их, Господь разверз гору, а после дал им свет и послал ангела их охранять.

Однако «Житие Иоанна по Серапиону» повествует еще и о встрече Иоанна с младенцем Иисусом в пустыне на обратном пути из Египта. Ангел здесь – вероятно, архангел Уриил (на иврите – «огонь Божий»), названный четвертым архангелом в мистическом видении блаженного Амадео.

Новое место действия позволяет Леонардо расширить мотив «гор и скал», которые становятся важнейшими элементами наполненной сумрачным символизмом сцены: совсем как в мифе о внезапно разверзшейся пещере, что открывает человеку самые сокровенные тайны Природы. И главная из них – Непорочное зачатие, сливающееся здесь с другой тайной, непорочным материнством. Пространство, одновременно внутреннее и внешнее, обыграно при помощи сырой, плотной атмосферы и рукотворного света посреди живой тьмы: раскрытого и вывернутого, словно перчатка, чрева земли, являющего собой антитезу жизненных сил, живительной влаги, наполняющей его полости. Геологические напластования этой отполированной до гладкости породы несут на себе следы мощнейшей эрозии, трансформации, вызванной действием воздуха и воды.

Театральные жесты персонажей связывают их друг с другом сложной сетью взаимоотношений: слева Иоанн, преклонив колено, обращает молитву к младенцу Иисусу, и тот серьезно, сосредоточенно его благословляет. Над детьми склоняется Богородица, «матерь непорочная», то есть чистая, безгрешная, вынужденная бежать в каменистую пустыню, чтобы спасти дитя. И разве может столь безупречная мать, увиденная глазами ребенка, ставшего теперь художником, быть кем-то, кроме Катерины?

Мария, глядя на Иоанна, приобнимает его правой рукой, словно подталкивая внутрь магического круга, левую же руку в неясном защитном жесте простирает над головой младенца. А под ее ладонью располагается самая загадочная деталь картины: указующий на Иоанна палец ангела, стоящего на коленях за спиной младенца Иисуса. Однако взгляд этого ангела, его двусмысленная улыбка устремлены вовсе не в сторону священной сцены. Он смотрит на нас.

Геометрия пирамидальной композиции идеальна: продолжив движения рук прямыми линиями, Леонардо пересекает их в форме креста, символа Страстей, чье приближение Богородица, разумеется, желала бы отсрочить. Таким образом, исходный сюжет, посвященный происхождению жизни, проецируется в будущее, к смерти и цикличности вечного возвращения. Другие знаки Страстей – ботанические детали, возникающие среди бесплодного ландшафта: пальма, ядовитый аконит, копьевидный ирис.

А в самом центре, куда сходятся все энергетические и силовые линии, – застежка плаща Богородицы, овальный кабошон в жемчужной короне, уже известный нам по первым «Мадоннам» Леонардо, рисункам и картинам Верроккьо и его учеников. Теперь он отражает сумрачный мир по эту сторону картины и абрис высокого окна, – вероятно, интерьер миланской мастерской художника, просторной залы, где он пишет «Мадонну в скалах». И в то же время – мир будущего, куда с улыбкой глядит ангел: мир призрачный, иллюзорный, как всякий сон или несбыточная мечта, внутри которой мы сейчас и находимся. Miroir profonde et sombre[196].

3

Партитура и письмо

Милан, 1485

Однако, несмотря на все попытки привлечь внимание Сфорца, ко двору Леонардо, очевидно, не зовут. Ни в одном документе того времени не найдено свидетельств поручения ему заказа или задания, даже самого незначительного.

Тогда начинающий инженер, сменив тактику, пытается предложить возможным покровителям более скромные приспособления, полезные в повседневной жизни. Самым необычным из них стоит признать автоматический вертел, вращаемый при помощи воздушного винта тем же горячим воздухом, что обеспечивает тягу в камине. Рисунок сопровождает подпись в общепринятом начертании: «Вот верный способ жарить мясо, потому что, смотря по тому, умерен или силен огонь, жаркое движется медленно или быстро»[197].

Насколько нам известно, единственное упоминание о Леонардо встречается в дипломатической переписке. Герцога сводили взглянуть на еще не законченную «Мадонну в скалах», и у него сразу возникла мысль, что эта картина поможет укрепить связи с одним из самых могущественных правителей, королем Венгрии Матьяшем I Корвином.

13 апреля 1485 года по распоряжению Моро секретарь герцога Алоизио Терцаго пишет миланскому послу в Буде Маффео да Тревильо, обещая королю Матьяшу исключительный подарок: «фигуру Богоматери, такую восхитительную и благочестивую, какую только можно исполнить, не пожалев на это никаких средств». Выполнит работу «превосходный художник, равного которому мы, исходя из его опыта и изобретательности, не знаем»[198].

Напрямую имя Леонардо в письме не упоминается, однако представляется невероятным, чтобы герцог мог иметь в виду кого-то еще. Но о какой работе идет речь? Все о той же «Мадонне в скалах»? Или другой большой Мадонне – не крохотному образку для домашнего алтаря, а картине, достойной короля, на сюжет, позаимствованный из былого флорентийского проекта: Дева, поклоняющаяся младенцу?

К этому же периоду относится и единственный мужской портрет Леонардо – «Портрет музыканта» из Пинакотеки Амброзиана[199].

В последующие столетия часть композиции скроют поновления, сделанные с целью превратить изящного юношу в принца. Тем не менее это музыкант, или, как показала новейшая реставрация, скорее певец, поскольку при расчистке в правом нижнему углу была обнаружена крайне интересная деталь – рука, держащая листок с нотами.

ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТАНа листке, который держит в руке музыкант, взбегает и спускается по линейкам цепочка нот, а ниже видны два сокращенных слова: «Cant[tus] Ang[elorum]», «ангельская песнь». Они не связаны с исполняемым текстом, а указывают на его жанр: это поистине песнопение ангелов, небесная музыка. Анализ музыкальной фразировки, нисходящего гексахорда, позволяет идентифицировать отрывок из красивейшего мотета фламандского композитора Жоскена Депре Illibata Dei virgo nutrix, посвященного, по странному совпадению, именно Непорочному зачатию. Эта пьеса – настолько важная часть репертуара Жоскена, что композитор вписывает в нее в виде акростиха собственное имя: последовательность начальных букв куплетов дает нам «IOSQUINDESPREZ».

Однако картина – вовсе не портрет Жоскена. Дань уважения фламандцу Леонардо отдает лишь передачей посредством нот его ангельской музыки. Сам юный певец – скорее всего, Аталанте Мильоротти с его «роскошной прической» и сосредоточенным взглядом, застыл с полуоткрытым ртом, словно, начав петь, он вдруг отвлекся и теперь удивленно взирает на то, чего мы не видим: возможно, именно на «Мадонну в скалах», как и упомянутая Illibata Dei virgo nutrix, гимн Непорочному зачатию.

Но чего ради рисовать Аталанте Мильоротти? И по чьему заказу? Такая работа вполне могла быть своего рода рекомендательным письмом для юного друга, «Аталанте делла Виола», а может, благодарностью за расположение, важный заказ или принятие ко двору.

В середине 1480-х Аталанте, распрощавшись с Леонардо, вернется во Флоренцию. Известности он добьется, когда в 1490 году Франческо Гонзага позовет его в Мантую для постановки «Орфея» Полициано, которая готовится во дворце Мармироло. Аталанте, разумеется, должен выйти на сцену как музыкант и певец в важнейшей роли божественного Орфея.

И вновь, как и в 1482-м, здесь не обойдется без покровительства Лоренцо Великолепного.

Перед отъездом из Милана Аталанте в последний раз помогает Леонардо, составив для него рекомендательное письмо к «преславному моему господину», которым может быть только сам герцог. Оригинал письма не сохранился, на листе из Атлантического кодекса приведен только черновик, и мы не знаем даже, было ли это письмо написано и доставлено адресату[200].

Приятель-переписчик пишет его под диктовку Леонардо. Не то чтобы художник не мог сделать это сам: несмотря на склонность к зеркальному начертанию, справа налево, среди его бумаг хватает примеров начертания общепринятого, слева направо. Однако это касается только привычной меркантески, купеческого почерка, который он освоил самостоятельно, копируя документы деда-торговца и отца-нотариуса. Не слишком ли это скромно для письма, адресованного знатному вельможе? Здесь нужен почерк, вошедший в моду среди политической и культурной элиты, тот, которому молодой Леонардо, незаконнорожденный простолюдин, так и не выучился: старомодная канчеллереска, скоропись гуманистов.

О чем письмо? Чтобы привлечь внимание герцога, Леонардо снова приходится сменить облик. Теперь он уже не грациозный, слегка женоподобный музыкант в атласном дублете и длинных розовых чулках, но, учитывая, что заказы, которые удается заполучить для него друзьям, по-прежнему весьма скромны, и не художник. Моро занят войной, а в связи со смертью в 1484 году суперинтенданта всех крепостей герцогства Бартоломео Гадио при дворе имеется вакантная должность. Так что сапоги и кожаная куртка военного инженера подойдут куда лучше.

В кратком вступлении Леонардо не без иронии заявляет, что, «увидев и рассмотрев попытки», то есть демонстрацию практик других инженеров, «почитающих себя мастерами и изобретателями военных орудий», он не нашел в них ничего необычного, и далее обещает представить собственные изобретения («мои секреты»), кратко перечисленные в списке из десяти пунктов. На наших глазах один за другим воплощаются разнообразные военные приспособления и системы, свидетельствующие о том, что Леонардо прекрасно сознает, какая технологическая революция происходит в военном искусстве конца Средневековья.

Для высокомобильной войны создаются сборные мосты, при помощи которых можно преодолевать естественные препятствия, быстро перемещая войска как при отступлении, так и в ходе преследования противника. Чуть больше внимания Леонардо уделяет осаде городов и крепостей, составляющей большую часть военных усилий того времени: он перечисляет гидравлические системы для отвода воды из рвов; мостки и навесные лестницы для их преодоления и восхождения на стены; средства для разрушения крепостных стен, даже находящихся вне досягаемости артиллерии; подземные туннели для совершения вылазок или установки мин; а также средневековые метательные орудия, бриколи, мангонели и требушеты, но спроектированные по-новому, «непохожие на обычные».

Наиболее новаторские идеи приводятся в письме в контексте полевых сражений, ход которых в XV веке уже успело перевернуть огнестрельное оружие, от гигантских бомбард, способных обрушить и неприступные стены Константинополя, до еще очень неточных аркебуз и петриналей (ручниц). Здесь Леонардо ориентируется не на тяжелую, маломаневренную артиллерию, а на простое в обращении тактическое оружие: легкие бомбарды, из которых можно стрелять картечью, «градом мелких камней, летящих словно вихрь, и дымом своим вселяющих в противника великий страх, причиняя тяжкий урон и смятение». Далее – снова мортиры, бомбарды и метательные машины «прекраснейших и удобнейших форм, совершенно непохожие на обычные», и даже танки, «крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся они со своей артиллерией в ряды неприятеля, нет такого множества войска, коего не сломили бы». Наконец, для морского боя предлагаются бронированные корабли, способные выдержать попадание из бомбарды.