Полная версия:

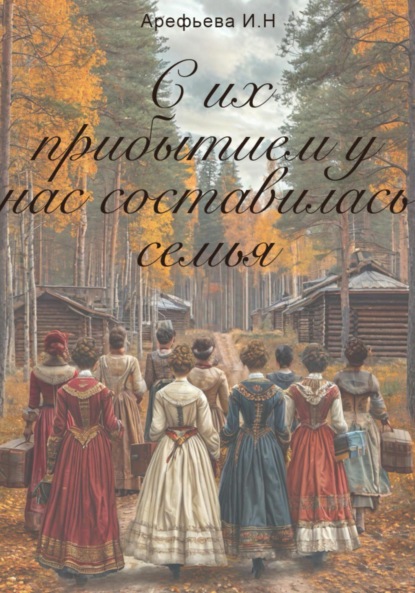

С их прибытием у нас составилась семья

Для С. Г. Волконского переписка с дочерью и сыном – это постоянная беседа с ними о жизни. Однако стало неожиданностью, когда впервые в письме к Елене и Дмитрию он написал не только о своей семье, городских новостях и обо всем, что его окружает и интересует, но и о себе самом:

«О себе что скажу – здоров, домашним бытом семейным очень доволен, светским – стараюсь по возможности быть далек от скользкого его грунта. В сплетнях не вмешен, искательства чужд, признателен тем, кто любит моих деток, прощаю как христианин их врагам, но были не забываю, чтоб быть в пользу им настороже. Молю Бога, чтоб сохранил покровительством мать вашу и вас всех – деток и внучка». 62

В этих словах – весь Сергей Григорьевич Волконский, с его твердыми принципами и душевной мягкостью.

В начале 50-х годов Марию Николаевну стали мучить болезни и, наконец, она получила разрешение переехать в Москву для лечения. Сергей Григорьевич проводил жену до Красноярска и вернулся в Иркутск. В это же время Д. В. Молчанов, измученный судебными преследованиями, тяжело заболел. В письме к С. Г. Волконскому он извинился за то, что доставил своей жене и всему семейству столько тревог, позора, переживаний. Сергей Григорьевич ответил ему:

«Друг мой Дмитрий, как тебе не совестно принимать на себя, упрекать себя за те испытания, которые не ты, но злые люди навлекли на горячо любящее тебя семейство наше. Мы тебя знаем, любим, уважаем». 63

Мария Николаевна всеми силами поддерживала дочь, узнавая в ней свои черты характера: умение преданно любить, причем любить человека, которого многие в обществе обвиняли несправедливо. Любящая мать писала своей сестре:

«Я должна повторить Вам, дорогая сестра, мою благодарность за Вашу доброту к Нелли: Вы были для н ее самой снисходительной из ее теток и более всех оценили этого ребенка, мало развитого, но с благородным сердцем».64 Любящий отец объяснял молодому мужу: «Я как отец и ты как муж – мы оба должны гордиться нашей бесценной Нельгой, что за душа, она – Ангел, сошедший с высоты, чтобы утешить тебя и нас. Она достойная дочь Матери, которой цену и я и ты знаем. Какова бы ни была твоя будущая судьба, счастье семейной жизни несравненно выше всех побрякушек светской жизни».65

В 1857 году Д. В. Молчанов, муж Елены, умер после тяжелой болезни. Пережитое горе еще больше сплотило семью, все поддерживали друг друга.

Сергей Григорьевич и Марья Николаевна имели свой круг друзей, по-настоящему дорогих для них людей. Одним из таких друзей был Михаил Сергеевич Лунин. Во все время ссылки он оставался человеком, не смирившимся ни со своим положением, ни с тем, как развертывались события в стране во время царствования Николая I. Михаил Сергеевич и на каторге продолжал политическую работу: писал статьи, старался переправить их в журналы в России и за границу. Когда Волконские перебрались из Петровского завода на поселение, Лунина, наоборот, перевели в страшную тюрьму – в Акатую. Волконские помогали другу чем могли: посылали передачи, книги, переводили деньги – и это при жесточайших порядках в тюрьме. Михаил Лунин писал друзьям письма, искал способы передавать записки. Это письмо было послано 1 апреля 1847 года.

«Дорогой друг, прошу вас засвидетельствовать мое глубокое почтение Мадам и просить ее принять мои поздравления с днем ангела. Этот день – счастливый для всех, кем княгиня изволит интересоваться, и даже для несчастного узника, воспоминание о котором, по всей вероятности, стерлось из ее памяти. Как то бы ни было, я питаю к ней неизменную преданность, и мои пожелания ее счастия не уступят ничьим». 66

Конечно, Михаил Сергеевич знал, что он не забыт, что Мария Николаевна, как может, облегчает или хотя бы старается облегчить его существование. Так, во многих письмах Лунин просил кормить и заботиться о его собаке Варке, оставленной дома. По сообщениям, переданным ему, он понял, что Мария Николаевна пыталась, хоть и безуспешно, добиться, чтобы собака содержалась в камере со своим хозяином. Конечно, это было приятно узнать одинокому заключенному. Усилия Марии Волконской показались ему невероятными, невыполнимыми, но трогательными. В 1843 году он написал ей:

«Ваши письма, сударыня, приходят ко мне регулярно и скрашивают суровость моего заточения. Я люблю вас не меньше, чем мою сестру, за эти доказательства неизменной дружбы». 67

Крепкая и многолетняя дружба связывала семью Волконских с Трубецкими. Однако во время пребывания семей в Иркутске между ними возникло охлаждение. Трубецкие сомневались в невиновности обвиняемого тогда Дмитрия Молчанова. Елена и Мария Николаевна уехали в Москву, чтобы поддержать Дмитрия Васильевича, который пытался доказать ложность предъявленных ему обвинений.

В это время, в октябре 1854 года, Сергей Григорьевич, находясь в Иркутске, узнал о тяжелой болезни Екатерины Ивановны Трубецкой. Первое время, казалось, болезнь не была опасна, но бедной женщине становилось все хуже.

Сергей Волконский написал тотчас о трагедии Елене Сергеевне и Дмитрию Васильевичу:

«Катерина Ивановна все больна, и вот уже восемь дней, что, кроме медиков и чисто семейных лиц, никто ее не видит, даже ни Поджио, ни Якушкин не допускаются. Медики в доме заверяют, что нет ничего опасного, в городе же не скрывают безнадежность излечения». 68

Сергей Григорьевич сообщил своей семье, что он простился с Екатериной Ивановной и помог Сергею Петровичу с организацией похорон.

В этом письме упомянуто имя еще одного друга, верного семье Волконских, – А.В. Поджио. Он тоже был осужден по 1 разряду, отправлен в Шлиссельбург и в 1828 году переправлен в Читинский острог. С этого времени Сергей Волконский и Александр Поджио подружились и, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Мария Николаевна так отозвалась о Поджио: «Это превосходный и достойный уважения человек, который предан мне сердцем и душой, и я не знаю, как выказать ему свою признательность».69

В 1856 году новый государь, Александр II, подписал «Высочайший указ Сенату о милостях государственным преступникам». Письмо об амнистии было доверено доставить в Сибирь сыну С. Г. Волконского, Михаилу Сергеевичу, чиновнику высокого ранга. Всем декабристам, оставшимся в Сибири на поселении, на жительстве, на службе, их было всего 32 человека, разрешалось вернуться в любую часть России, кроме Москвы и Петербурга. Так завершился 30-летний срок каторги и ссылки декабристов. Их молодую, деятельную жизнь, которую они, конечно, в 1825 году не планировали прожить так, как получилось, было уже не вернуть. Однако жизнь продолжалась.

С. Г. Волконскому было уже к тому времени 68 лет, Марии Николаевне исполнилось 52 года. Сергей Григорьевич должен был находиться в Зыкове (под Москвой), Марии Николаевне было разрешено лечиться в Москве. Княгиня остановилась в доме на Спиридоновке, туда постоянно приезжал и ее муж. Для встречи с этим легендарным человеком к ним приходили старые друзья, приходили и молодые люди, которым хотелось пообщаться с удивительной личностью. Волконский, как и в молодости, был высоким и стройным, но волосы и борода его побелели. Он с удовольствием встречал приходивших к нему и жене людей, но понимал, что полицейским это не нравится. Как видим, и на свободе он не чувствовал себя свободным.

Получив возможность ездить по стране, Волконский решил проехать по местам своей ссылки.

«Много я объездил, был в Чите … был в Благодатском, видел старое пепелище наше, назначенное в слом уже несколько лет и рядом с ним не зимовой, но обширный европейского устройства со всеми удобствами для ссыльных рабочих. Был в Акатуе и на могиле Михаила Сергеевича (Лунина), на которую капнула слеза моя как дань дружбы и товарищества; был в Большом Нерчинском и Александровском заводе, где видел тому несколько лет туда прибывших петрашевцев, видел, что хотел видеть»,

– написал Сергей Григорьевич товарищу по ссыльным годам И.И. Пущину.70

В последние годы своей жизни С. Г. Волконский работал над статьей «О великом вопросе освобождения от крепостного состояния помещичьих крестьян». Он знал, что правительство Александра II работает над реформой. В статье Волконский подробно анализировал вопросы, которые возникали при проведении Реформы, считал, что крестьяне принимают Реформу более спокойно, чем помещики, которые «посчитали, что их обкрадывают». «(…) если кто клонит к революции Россию, так это Дворянство со своим оскорбительным самолюбием, с отсутствием всякого патриотизма, всякого самопожертвования. (…) При всем этом народ, который, по мнению помещиков, поднимает против них, спокоен высокотерпеливо. Во все услышание дворяне кричат, что их грабят – будут резать. После этого зародыши беспорядка не в самих ли дворянах. (…) Дворянство первое и преобладающее сословие, призванное на это дело, явно идет против него». 71

Сообщение об опубликовании «государственного акта об освобождении крестьян» застало С. Г. Волконского в Париже. Это произошло 19 февраля 1861 года. Михаил Сергеевич Волконский, сын декабриста, написал об этом так: «Русские собрались в церкви, протоирей Васильев сказал прекрасное слово, С. Г. Волконский стоял тут же. Чувствуя, что этим актом увенчалось заветное желание его жизни и что с высоты престола являлся как бы ответ на все то, чем он, для осуществления своего желания пожертвовал, – он плакал».72

Конечно, в этот момент Волконский вспоминал казненных и осужденных товарищей, которые доказывали необходимость отмены крепостного права еще 40 лет назад. Конечно, он знал, что большинство из них не дожили до этого светлого дня.

В начале 60 –х годов болезни одолели и Марию Николаевну, и Сергея Григорьевича. Муж переживал, что не может ухаживать за женой, не имеет сил сопровождать ее на лечение за границу, куда советовали ехать врачи. В результате мать повезли сын и дочь. И все же они и вместе, и врозь побывали во Франции, в Италии. В Риме Мария Николаевна поклонилась могилам матери и сестры Елены. «Из-за границы она (…) проехала прямо в малороссийскую деревню Воронки, имение своего зятя Н. А. Кочубея», – так описал последний путь матери ее сын Михаил Сергеевич.

Летом 1863 года болезнь ног Сергея Григорьевича обострилась, и он отправился в имение Фалль в Эстляндию, где с трудом передвигался. В это время Марии Николаевне, которая находилась в селе Воронки, стало хуже. С ней рядом находились друг Александр Викторович Поджио и его жена Лариса Андреевна. Конечно, рядом были любимые дети – Михаил и Елена.

Не дождавшись возвращения мужа, Мария Николаевна ушла из жизни 10 августа 1863 года. Сын Михаил, понимая, в каком состоянии находился отец, получивший извещение о смерти жены, приехал за ним в Фалль и нашел Сергея Григорьевича «очень изменившимся». С. Г. Волконский ушел из жизни через два года и был похоронен рядом с женой.

По сохранившимся письмам мужа и жены видно, что годы каторги и ссылки так соединили этих людей, таких разных и вроде бы далеких друг от друга в начале их знакомства, что не только пришедшая с годами любовь, но глубокое уважение, понимание, беспредельное доверие неразрывно соединили их на всю жизнь.

В начале этого повествования перед Вами, читатели, были поставлены вопросы, на которые вы, вероятно, ответили, но каждый это сделал по-своему. «Каждый выбирает для себя, каждый выбирает по себе…» Вам что-то хотелось бы добавить? Можно ли трудную жизнь Волконских считать счастливой? А как оценил свою жизнь сам Сергей Григорьевич?

Оглядываясь на прожитую жизнь, С. Г. Волконский, человек огромной нравственной силы, с достоинством писал: «Избранный мною путь привел меня в Верховный уголовный суд, в Сибирь, в каторжную работу и к тридцатилетней жизни в ссылке и тем не менее ни от одного слова и сейчас не откажусь».73

Работая над «Записками» и вспоминая прожитые годы, Мария Николаевна тоже, как и муж, пыталась переосмыслить какие-то понятия своей молодости и осознать, были ли правы декабристы в своих устремлениях. К чему же она пришла? «Действительно, если даже смотреть на убеждения декабристов, как на безумие и политический бред, все же справедливость требует признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслуживать уважения соотечественников. Кто кладет голову на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял дело свое». 74

Список литературы.

1. Биографический справочник. «Декабристы». М., «Наука», 1988 г., с. 42.

2. Марина Цветаева. «Стихотворения, пьесы». Ленинград, В-0 «Союзтеатр», 1990 г., с. 14.

3. С. Г. Волконский. «Записки Сергея Григорьевича Волконского». СПб, 1902 г., с.286.

4. Биографический справочник. Там же, с. 42.

5. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской». С.-Петербург, 1906 г., с.4.

6. «Записки княгини Марии Николаевны Волконской». Изд. 2-е, СПб, 1906 г.,с.

7. С. Г. Волконский. Письма из Петропавловской крепости. Многие не датированы, передавались через караульных, некоторые не доходили до адресата. Отдел рукописей ГБЛМ. 1961 г. Вып.24, с. 362.

8. А. Н. Волконская – С. Г. Волконскому. 5 февр. 1826 г. Отдел рукописей ГБЛМ, ф.57, оп.1, № 142.

9. Письмо М. Н. Волконской – С. Г. Волконскому в Петропавловскую крепость. Не датировано.

10. С. Г. Волконский – сестре …Из Петропавловской крепости. Не датировано.

11. Алфавит Боровкова. В кн. «Декабристы», там же, с. 240.

12. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской», С.-Петербург, 1906 г., с. 13.

13. А.В. Поджио. «Записки, письма». Иркутск, Восточно – Сибирское книжное издательство. 1989 г., с. 493.

14. А. В. Веневитинов. Запись от 27 дек. 1826 г. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской». Предисловие Князя М. С. Волконского. С.-Петербург,1904 г., с. ХХХ1.

15. М. Н. Волконская – А. Н. Волконской. «Русские Пропилеи», т.1, М., 1915 г., с. 19-20.

16. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской» там же, с. 44 .

17. Там же, с. 50-51.

18. Письма М. Н. Волконской к А. Н. Волконской и С. Г. Волконской 1827–1831 гг. Русские Пропилеи, т. 1, М., 1915 г., с. 5.

19. Там же, с. 9.

20. Там же, с.15.

21. Там же, с. 17.

22. Там же, с. 38.

23. М. Н. Волконская, «Записки». С. Г. Волконский, продолжение «Записок», с. 465.

24. Там же, с. 63–64.

25. Литературное наследство. «Декабристы-литераторы», кн. вторая. Издательство Академии наук СССР. М., 1956 г., с. 148.

26. Из книги «К России любовью горя». Декабристы в восточном забайкалье. Иркутск. Восточно – Сибирское книжное издательство. 1976 г., с. 70–74.

27. Е. П. Оболенский. Библиотека декабристов. Воспоминания декабристов. 1908 г., с. 24.

28.Письма М. Н. Волконской к А. Н. Волконской… Русские Пропилеи, там же, с.

29. Там же, с. 51.

30. Письмо Н. Н Раевского к М. Н. Волконской, 2 марта 1829 г. Архив С.Г. и М. Н. Волконских. ИРЛИ, ф. № 57, оп. 1, ед. хран. 386, л.11.

31.Письмо М. Н. Волконской к Н. Н. Раевскому, 11 мая 1829 г. Архив С.Г. и М. Н. Волконских, там же, л.36.

32. П. Е. Анненкова. В кн. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской», С.-Петербург, 1904 г., с.74.

33. Е. П. Оболенский. Библиотека декабристов. Там же, с. 24.

34. А. О. Корнилович к П. Н. Мысловскому, 1828 г. А. О. Корнилович. «Сочинения и письма». М. – Л., 1957 г., с. 260.

35. Письма кн. М. Н. Волконской к С. Г. Волконской из Сибири, там же, с. 68.

36. «Декабристы – литераторы», кн . вторая, там же, с. 146.

37. И. Д. Якушкин. «Записки», Библиотека декабристов, М., 1908 г., с. 141–142.

38. Н.В. Басаргин. Литературное наследство. «Декабристы-литераторы», Издание Академии наук СССР. М., 1956 г., с.16о.

39. М. А. Бестужев, там же, с. 326–332.

40. Н.В. Басаргин. Там же, с. 160.

41. Письмо М. Н. Волконской к Е. Н. Орловой, 12 окт. 1830 г., из Петровского завода. ИРЛИ, ф.57. ед. хр. 323, л. 42 об.

42. М. Н. Волконская. «Записки». «Своей судьбой гордимся мы». Иркутск. Восточно – Сибирское кн. изд., 1873., с.

43. А.А. Сиверс. К истории декабристов. «Письма жен декабристов». «Огни, История.Литература». 1916 г., с. 148.

44. Н.И. Лорер. «Записки моего времени. Воспоминание о прошлом». М,. Правда. 1988 г., с. 155.

45. С.Я. Штрайх. «Декабристы на каторге и ссылке». Изд. Всесоюзного общества политических каторжан…» ГПИБ, с. 11–12.

46. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской …» Там же, с. 39, 57.

47. А. П. Беляев. «Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном». С.– Петербург, 1882 г., гл. 13.

48. Письма М. Н. Волконской к З. А. Волконской. 25дек. 1831 г.

49. А. П. Беляев. Там же, гл. 13.

50. М.П. Султан – Шах. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830 -1832 годов, с.257.

51. Там же, с.259.

52. А. П. Беляев. Там же, гл. 13.

53. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской».Изд. 2-е. С.– Петербург, 1904 г., с.94.

54. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской», там же, с.84.

55. Там же, с.108.

56. Н.А. Белоголовый. «Из воспоминаний сибиряка о декабристах». В кн .Русские мемуары. Избранные страницы. М., 1990 г., с.

57. Из письма С. Г. Волконского к М. Н. Волконской. 7 июля 1854 г. ИРЛИ. Ф.57. Оп. 5, № 30, л. 98.

58. Из письма С. Г. Волконского к Е.С. и Д. В. Молчановым. 10 сент. 1854 г. Е. А. Добрынина. Письма декабриста С. Г. Волконского. Иркутск. 2011 г., с. 12.

59. Там же, 17 сент. 1854 г., с. 13.

60. Там же, 20 сент. 1854 г., с. 15.

61.Там же, 24 сент. 1854 г., с.

62. Там же, 26 ноября 1854 г., с

63. Из письма С. Г. Волконского к Д. В. Молчанову. 2 сент. 1855 г. Там же, с. 34.

64. Неизданные письма М. Н. Волконской. Тр. Государственного исторического музея. М., 1926 г. Вып. 2, с. 105.

65. С. Г. Волконский к Д. М. Молчанову. 9 сент. 1855г. ИРЛИ. Ф.57. Оп.5, № 30. Л. 98.

66. «Декабристы». Эпистолярное наследие. Письма М. С. Лунина к С. Г. Волконскому, М. Н. Волконской. 1842 г., с. 253.

67. Письма М. С. Лунина. «Декабристы», там же, с. 253.

68. Из письма С. Г. Волконского к Е.С. и Д. В. Молчановым. 10 окт. 1854 г. Е. А. Добрынина, там же, с.

69. Труды ГИМ, письмо к А. М. Раевской, 14 июня 1841 г., с. 82.

70. С. Г. Волконский к И.И. Пущину. 1855 г. ГБЛ. Записки отдела рукописей, вып. 24, с.390.

71. С. Г. Волконский. «О великом вопросе освобождения от крепостного состояния помещичьих крестьян». Рукопись. Ф. 57, оп.1, №7, с. 25.

72. С. Г. Волконский. «Записки Сергея Григорьевича Волконского». Вступительная статья и заключение М. С. Волконского,С.-Петербург, 1902 г., с.507.

73. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т.11, М., 1951г., с. 265.

74. «Записки Княгини Марии Николаевны Волконской, там же, с. 42

Повествование второе. Трубецкие Сергей Петрович и Екатерина Ивановна.

«Был ранний час, и солнце в тверди ясной

Сопровождали те же звезды вновь,

Что в первый раз, когда их сонм прекрасный

Божественная двинула Любовь.

Доверясь часу и поре счастливой,

Уже не так сжималась в сердце кровь».

Данте Алигьери. «Божественная комедия».

Повествование о семье Сергея Петровича Трубецкого и Екатерины Ивановны Лаваль мы начнем с их встречи в Париже. Сергею Трубецкому в 1821 году было немногим более 30 лет, Екатерине исполнился 21 год. В доме графини Александры Григорьевны Лаваль и ее мужа Жан – Шарль – Франсуа молодой человек познакомился с их дочерью, недолго ухаживал за ней и сделал предложение. В своем выборе он не сомневался, понял сразу, что влюблен.

Князь Евгений Петрович Оболенский запомнил встречу молодых людей и много позже написал об этом в своих «Воспоминаниях». «Кажется, в 1820 году она (Екатерина Лаваль) находилась в Париже с матерью, когда Сергей Петрович Трубецкой приехал туда же… Познакомившись с графиней Лаваль, он скоро сблизился с Катериной Ивановной, предложил ей руку и сердце, и таким образом устроилась их судьба, которая, впоследствии, так резко очертила высокий характер Катерины Ивановны и среди всех превратностей судьбы устроила их семейное счастье на таких прочных основаниях, которых ничто не могло поколебать впоследствии».1

Князь Оболенский не случайно запомнил встречу Сергея Трубецкого и Екатерины Лаваль. Так сложилось, что в течение многих лет он не просто был свидетелем их отношений, он издали восхищался поведением Екатерины Ивановны в самых трудных обстоятельствах ее жизни.

В 1821 году, еще ничего не подозревая о своей будущей судьбе, Екатерина жила среди роскоши и «с малолетства видела себя предметом внимания и попечения как отца, который нежно ее любил, так и матери, и прочих родных».2 Познакомившись с Сергеем Петровичем, Екатерина Ивановна, не раздумывая, согласилась стать его женой. Молодой человек ей сразу понравился: он был воспитанным, элегантным, с военной выправкой, из знатного рода князей Трубецких. Однако не только это отметила молодая женщина: она увидела в нем человека образованного, имевшего по разным вопросам свое мнение и умевшего объяснить и доказать это мнение.

Здесь надо сказать несколько слов о семье и воспитании князя. Его отец, князь Петр Сергеевич, был действительным статским советником. Мать, Дарья Александровна Грузинская, рано ушла из жизни – мальчику было 6 лет. Сергей сначала получал образование дома, его обучали известные преподаватели: немецкий пастор Лундберг, англичанин Изиневуд (был его дядькой до 16 лет), француз Стадлер. Кроме того, в 16 лет юноша слушал лекции в Московском университете, одновременно на дому проходил курсы математики и фортефикации. Затем продолжил образование в Париже.

Службу Сергей Петрович начал подпрапорщиком в Семеновском полку. В 1812 году участвовал в Бородинском сражении, отличился храбростью, был ранен, получил орден Святой Анны, 3-й степени, Святого Владимира, 4-й степени. Участвовал в заграничных походах. Службу продолжал и дальше, в 1822 году стал полковником3.

К 30 годам С. П. Трубецкой не только считался человеком храбрым, доблестным, честно выполнявшим воинский долг, он был уже одним из образованных, просвещенных людей своего времени. После окончания войны он остался на службе, но совершенствовал свое образование: изучал историю, законодательство, знакомился с политическим состоянием Европейских государств. Для дворянина честью было служить своей Родине, но это означало не только защищать ее от врагов. Сергей Трубецкой явно готовил себя к серьезной государственной деятельности, он понимал: в России необходимы перемены.

Семья Екатерины Ивановны тоже была известной в высших кругах и по-своему интересной. Ее отец – Жан-Шарль-Франсуа Лаваль со времен французской революции поселился в России, имел чин действительного тайного советника, получил графский титул, женился на богатой дворянке Александре Григорьевне Козицкой. В их шикарном доме в Петербурге на Английской набережной, в литературном салоне, собирались известные, интересные люди: любители музыки, литературы, искусства. Н. А. Некрасов описал этот дом в поэме «Русские женщины»:

Богатство, блеск! Высокий домНа берегу Невы,Обита лестница ковром,Перед подъездом львы…(111,26).Итак, семьи Трубецких и Лавалей породнились. Венчание состоялось в Париже, в православной церкви на улице Берри. После бракосочетания молодые приехали в Петербург и поселились в доме Александры Григорьевны на Галерной улице.

Как приятно рассказывать о людях влюбленных, счастливых… Ведь это большая удача – встретить душевно близкого тебе человека! Правда, омрачало их жизнь отсутствие детей, однако они надеялись и верили: дети у них будут. Екатерина Ивановна проходила курсы лечения, съездила в Баден-Баден, но лечение никак не помогало. Прошли четыре года их совместной жизни. Именно в это время муж и жена все более сближались: каждый из них понимал другого, они доверяли друг другу во всем. Однако в жизни человеческой важно не только встретить любовь, но ее нужно сохранить, удержать – это, пожалуй, самое трудное.

Почему же тогда Сергей Петрович Трубецкой не отказался от членства в тайном обществе? Почему его политические взгляды и воззрения оказались сильнее семейного счастья? Известно, что, несмотря на клятву неразглашения, он рассказал жене о тайном обществе, она узнала много нового о своем муже и… поняла его.

С 1816 года Сергей Петрович сблизился с прогрессивно мыслящими людьми, которые по-настоящему любили Родину и хотели быть полезными ей. После окончания войны 1812 года они ожидали от Государя Александра 1 не обещаний обеспечить благо народа, а действий. Отечественная война проявила все недостатки и в государственном управлении, и в армии. Победа над Наполеоном окрылила Александра 1, и он многое пообещал исправить в стране, прежде всего, приступить к освобождению крестьян от крепостной зависимости. Время шло, кое-какие попытки были предприняты, но результатов они не дали.