Полная версия:

Призраки Пушкина. Национальный поэт на rendezvous

Следует ли из этого, что истинный автор стихотворения «Входя в небесные селенья…» (кто бы он ни был) вложил в уста поэта совершенно чуждые ему при жизни, но необходимые для спиритического образа суждения (более или менее удачно воспроизведя стиль Пушкина)? Думается, что нет. Развивая мысль Каратыгина, «что-то пушкинское» в «посмертном» стихотворении имеется не только на «внешнем», стилистическом, но и на «внутреннем», содержательном уровне.

Как известно, тема загробной жизни («судьбы души») принадлежит к числу любимых тем Пушкина на протяжении всего его творческого пути: от лицейской «Элегии» («Я видел смерть…») до финального «Памятника» (Гершензон; Сендерович). Стихотворение «Входя в небесные селенья…», как мы полагаем, – эхо «спиритуалистических» произведений Пушкина, наиболее близких «по духу» верованиям спиритов. Так, упомянутый «престол» отсылает читателя не к знаменитой «Гавриилиаде», а к не столь известной, но зато глубоко религиозной «Эпитафии младенцу. (Кн. Н. С. Волконскому)» (1829):

В сиянии и в радостном покое,У трона вечного творца,С улыбкой он глядит в изгнание земное,Благословляет мать и молит за отца (III.1: 95)54.Как видим, в этом «нетипичном» для Пушкина стихотворении55 есть и «покой», и сочувствие к «изгнанию земному», и «благословение», и «мольба» за близких. Эти совпадения (даже если они и не были намеренно включены в текст мистификатором – медиумический текст, судя по всему, представлял собой импровизацию56) позволяют лучше понять жанровую специфику «загробного» стихотворения Пушкина. Перед нами любопытная попытка «скрещения» эпитафии57 – жанра редкого, но все же встречающегося в творчестве поэта, – с традиционным пушкинским жанром дружеского послания (ср. «жанроуказующее» обращение к друзьям в стихотворении, характерный для Пушкина мотив мольбы за друзей). С точки зрения спиритов, записанное ножкой стола медиумическое стихотворение – своего рода над- или, точнее, за-гробная надпись поэта, выполненная им самим (при посредстве столика) и адресованная друзьям, подобно его многочисленным прижизненным посланиям. Иначе говоря, стихотворение пушкинской тени есть проекция одного из центральных поэтических жанров его творчества, символизирующего в читательском восприятии привязанность поэта к радостям земной жизни (пиры, веселье, дружеское общение), в пространство эпитафии, традиционно ассоциируемой с мечтой о лучшем мире.

Эта двойственная жанровая природа стихотворения подчеркивается самим содержанием пушкинского ответа на вопрос друзей-спиритов: с одной стороны, поэт говорит, что от земного он полностью отрешился («но не земное я люблю»), с другой – что он все еще печалится об оставшихся на земле друзьях и «по-прежнему» связан с ними душою. Как мы покажем далее, такой ответ глубоко симптоматичен для пушкинского мифа. Сейчас же заметим, что подобное двойственное отношение «медиумического» Пушкина к земному восходит к дилемме, сформулированной поэтом еще при жизни.

Речь идет прежде всего о стихотворениях 1820‑х годов «Таврида» и «Люблю ваш сумрак неизвестный» (последнее представляет собой полемическую переделку первого, незаконченного, и относится к периоду михайловской ссылки, куда поэт угодил, как известно, за увлечение «афеизмом», о котором неосмотрительно упомянул в одном из писем).

Центральная коллизия, по-разному разрешаемая Пушкиным в этих стихотворениях, – вопрос о том, что будет после смерти с его душой: утратит ли она на том свете все земные чувства или, напротив, останется прикованной к земному миру? забудет ли дольний мир или будет тосковать по нему? В «Тавриде» этот вопрос сформулирован так:

Конечно, дух бессмертен мой,Но, улетев в миры иные,Ужели с ризой гробовойВсе чувства брошу я земные,И чужд мне будет мир земной?Ужели там, где все блистаетНетленной славой и красой,Где чистый пламень пожираетНесовершенство бытия,Минутной жизни впечатленийНе сохранит душа моя,Не буду ведать сожалений,Тоску любви забуду я? (II.1: 702–703)В «Тавриде» поэт пытается убедить себя в том, что нет – не утратит и не забудет. В более позднем стихотворении склоняется к скептическому ответу:

Но, может быть, мечты пустые —Быть может, с ризой гробовойВсе чувства брошу я земные,И чужд мне будет мир земной;Быть может, там, где все блистаетНетленной славой и красой,Где чистый пламень пожираетНесовершенство бытия <…>Тоску любви забуду ль я?.. (II.1: 227)58Можно сказать, что спиритическое стихотворение «Входя в небесные селенья…» вышито по канве этого фрагмента59 (метр, синтаксис, словесные и идейные переклички). Оно как бы включается во «внутренний диалог» поэта, превращается в своего рода последнее слово Пушкина, разгадавшего тайну смерти и продолжающего – в новом, высшем качестве и, разумеется, на ином, высшем, уровне – то дело, которым гордился при жизни: заступничество за друзей, мольба о близких. Это итоговое «свидетельство» Пушкина есть результат сознательного выбора в его творчестве созвучных спиритам поэтических высказываний (полемически противопоставленных таким образом «несозвучным») и представляет собой своеобразный фокус «спиритуалистических» тем и мотивов русской пушкинианы второй половины XIX века.

История тени

Тема загробного бытия Пушкина возникает в русской литературе о поэте практически сразу после его гибели и ко второй половине столетия перерастает в своеобразный миф о периодически являющейся соотечественникам тени поэта: покойного Пушкина ждут, зовут, видят, слышат, получают от него вести и произведения с того света и т. п. В основе этого мифа лежат различные романтические (и доромантические) модели (в свою очередь, восходящие к популярным спиритуалистическим воззрениям), в том числе и представленные в творчестве Пушкина60. Сам по себе образ тени поэта принадлежит к числу традиционных. В классицистическую и романтическую эпохи он применялся к почившим гениям, которые обитают, согласно Горацию, в счастливом краю поэтов, услаждают своим пением богов и иногда навещают на земле своих собратьев по перу, чтобы ободрить или благословить их61. В русской литературе аллегорический образ тени поэта использовался начиная с классицистической эпохи (тени Анакреона, Гомера, Вергилия и т. п.). В 1810–1820‑е годы к классическим теням присоединились «романтические» призраки Овидия, Тассо, Шекспира, а также «новая» тень – Байрона. Более того, Элизий великих европейских поэтов начал постепенно заселяться отечественными авторами: тенями Ломоносова, Державина.

Наконец, в эту эпоху тема тени поэта пересекается с другой популярной темой – мистического видения умершего друга или возлюбленной (Жуковский, Батюшков, Пушкин). Последняя представляла в плане поэзии модные тогда спиритуалистические воззрения. В получившемся мифопоэтическом сюжете милая тень покойного поэта, обитающая в счастливом Элизии среди великих собратий, не забывает об оставленных ею друзьях и изредка навещает их во снах и видениях (Дельвиг, Пушкин, Кюхельбекер, Боратынский). Таким образом, литературная и душевная связь с ушедшим другом-поэтом оказывается непрекращающейся и после его смерти. Эта идея, как представляется, лежит в основе мифа о тени Пушкина в русской культуре.

Знаменательно, что в пушкинском кругу романтический миф о тени друга-поэта, до поры до времени существовавший лишь в форме изящного поэтического иносказания62, впервые реализовался (то есть был спроецирован в реальную жизнь) после безвременной кончины одного из его создателей, барона А. А. Дельвига63. Иными словами, смерть Дельвига (январь 1831 года) может быть осмыслена как своего рода прецедент перенесения литературного мифа в житейский план. Между тем ареал действия дельвиговского мифа был очень узок – всего несколько друзей-литераторов и читателей-сочувственников. В свою очередь, мифологическая продолжительность его действия жестко ограничивалась смертью друзей ушедшего, которые, покинув земную юдоль, должны соединиться с покойным в блаженном Элизии. Иное дело миф о пушкинской тени. Последняя вовлекает в свое поле действия всю нацию и, возможно, обречена на участие в земных делах до тех пор, пока в подлунном мире жив будет хоть один соотечественник поэта.

Почему образ покойного Пушкина в русской культуре так легко спиритуализовался, истолковывался как тень? Вероятно, это связано с особенностями национального восприятия творчества поэта и его личности. Еще современники Пушкина отмечали парадоксальную двойственность поэта: весь земной, а поэзия – небесная (или поэзия одновременно земная и небесная). Тень (то есть материальный образ души) оказывается своего рода медиатором, соединяющим (и примиряющим) в мифопоэтическом сознании как две ипостаси Пушкина, так и два мира – небесный, откуда Пушкин родом и в который он удалился, и земной – с которым он неразрывно связан64. Еще одна причина кроется в самой структуре пушкинского текста. Как мы уже говорили, в «наивном» читательском восприятии автор произведения легко мифологизируется в образе вещающего призрака: его нет, но он с нами говорит. Такое мифологизированное восприятие implied author особенно ярко предстает тогда, когда свою повествовательную стратегию реальный автор строит как диалог с воображаемым читателем. Такова, как хорошо известно, художественная стратегия Пушкина («Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Граф Нулин», дружеские послания). Можно сказать, что вещающая тень поэта есть мифологическая производная его повествовательной техники, ориентированной на создание иллюзии непосредственного разговора с читателем (ср. в приведенных выше спиритических стихотворениях обращения тени Пушкина к друзьям).

Питательной средой мифа об отвечающей на запросы современников тени Пушкина становятся во второй половине XIX века многочисленные публикации неизвестных сочинений Пушкина и биографических работ о поэте, создающие иллюзию «возвращения» покойного, продолжения его творческой деятельности (в мифологическом сознании смерть поэта оказывается не финалом, а рубежом, отделяющим один период его существования и деятельности от другого). Мифологический потенциал этих публикаций очевиден уже из их названий: «посмертное собрание сочинений» (1838–1840), «новые письма Пушкина», «новая глава „Капитанской дочки“», «еще один загробный голос Пушкина» (здесь: публикация неизвестного стихотворения поэта).

Возникающие в это время пушкинские мемориалы также порождают определенные мифологические ассоциации: имения, дома и квартиры, где некогда жил Пушкин, оказываются местами обитания его тени, а посещение этих мемориалов – формой своеобразного контакта с духом поэта65. Во второй половине XIX века формируется и своеобразное представление о знатоке-толкователе Пушкина, ученом-пушкинисте, как бы находящемся в постоянном сообщении с покойным поэтом и стремящемся, как писал Анненков, «уловить мысль Пушкина»66. Конкуренция между такими знатоками (например, Анненковым и Бартеневым) в 1850–1870‑е годы вызывает широкий общественный интерес: кто же из них стоит ближе к Пушкину? Используя спиритистскую терминологию, пушкинист постепенно вытесняет пушкинского друга в роли медиума поэта.

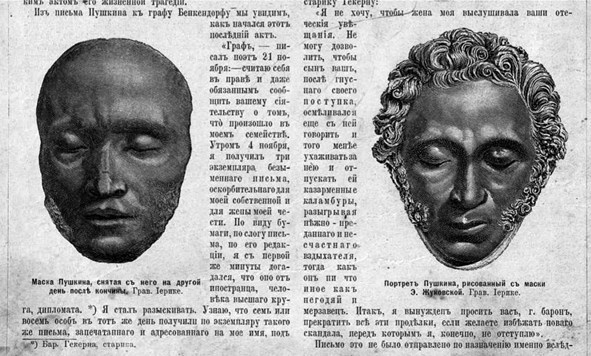

Слева: С. И. Гальберг. Посмертная маска Пушкина. Справа: маска Пушкина с приделанными волосами

Важным показателем мифологических представлений о тени поэта является очевидное стремление современников в деталях воссоздать внешний, материальный облик почившего гения67. Начальным импульсом удивительной истории «полной материализации» Пушкина стала его предсмертная маска, снятая скульптором С. И. Гальбергом в 1837 году. По словам современного исследователя, эта маска стала «единственным документальным свидетельством строения лица Пушкина»68.

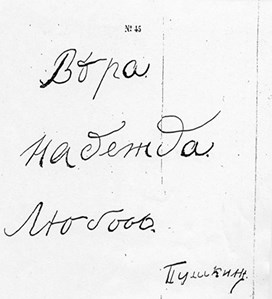

Посмертная записка Пушкина на русском языке, записанная в присутствии генерала барона де Бреверна 20 ноября в доме автора (Güldenstubbe L. de. La realitédes esprits et le phénomène merveilleux de leur écriture directe demontrées. Paris: Librairie A. Franck, Rue Richelieu, 67, 1857. P. 83)

Сразу после кончины Пушкина «пущены были в продажу гипсовые слепки с посмертной маски поэта, с приделанными к ним волосами…»69, и литографии с пририсованными лучами, как бы эманирующими с небес, – символ преображения и возрождения души (возникает иллюзия движения лика Пушкина к зрителю – но глаза поэта закрыты и уста запечатаны). Таким образом, уже на ранних стадиях формирования мифа тема посмертного существования Пушкина дополняется разработкой его визуального, материального образа.

Наконец, Пушкина русский читатель знает не только в лицо, но и по почерку. Факсимильные изображения последнего постоянно включались в собрания сочинений поэта (ср., например, полное наименование анненковского издания 1855–1857 годов: «Сочинения Пушкина, с приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков») В мифологическом сознании публикуемые время от времени образцы пушкинского письма выступают как автографы, написанные покойным. Ср. в этой связи публикацию факсимиле благочестивой «загробной» записки Пушкина «Вера. Надежда. Любовь», полученной известным немецким спиритуалистом бароном Людвигом фон Гильденштуббе и ассистировавшим ему русским подданным бароном Бреверном в Париже в 1856 году в присутствии автора (мой коллега Дэвид Пауэлсток остроумно заметил, что эта записка может быть интерпретирована и как не дошедший до нас фрагмент донжуанского списка Пушкина). Впрочем, нужно признать, что почерк последнего не похож на пушкинский. (Правда, отдаленно он напоминает руку дяди поэта Василия Львовича, известного всей Москве своим добротолюбием и благочестием; скончался В. Л. Пушкин в августе 1830 года.)

Пушкин по вызову

Как известно, «участию» Пушкина в современной жизни способствовали бурные литературные и политические дискуссии: к поэту обращались как к высшему авторитету, в его произведениях искали и находили ответы (часто противоположные) на волнующие современников вопросы. Это вовлечение Пушкина в современные дебаты «мифологизировалось» в мотиве вопрошания тени Пушкина, широко представленном в русской пушкиниане. «Отгадчиком» выступал тот или иной критик или писатель – еще одна медиумическая фигура пушкинского культа. Характерно, что если в романтические 1830–1840‑е годы тень поэта являлась его друзьям и почитателям, так сказать, по индивидуальному приглашению и тайно (обращения к этому спиритуальному образу в стихотворениях Вильгельма Кюхельбекера, Елисаветы Шаховой), то уже с 1850‑х годов она как бы начинает принимать «коллективные заявки» от современников. Ср. из стихотворения С. П. Шевырева, связанного с началом Восточной войны:

Пушкин! встань, проснись из гробу!Где твой голос и язык?Поражай вражду и злобу,Зачинай победный клик!70Иначе говоря, явление пушкинской тени современникам (этот важнейший компонент интересующего нас мифа) изображается как коллективное видение, переживаемое как эмпирическое, материальное доказательство участия поэта в жизни своего отечества. Такое видение особенно ярко представлено в литературе, посвященной торжествам 1880 года, актуализировавшим тему поэтического бессмертия Пушкина. Обратим внимание на замечательную перекличку между нащокинской спиритической историей о том, как друзья и почитатели Пушкина собрались, чтобы встретить своего дорогого поэта в 1854 году, и московскими торжествами 1880 года. Отличия между этими двумя явлениями поэта принципиальны: местом действия оказывается теперь «вся площадь», а не «семейная» гостиная, участниками встречи – «вся российская интеллигенция», от юношей до старцев, а не узкий кружок друзей и близких поэта; наконец, «является» не мистический дух в полуматериальной, как думали спириты, оболочке, а рукотворный бронзовый монумент, воплощающий собой того, кто никогда не покидал любимую нацию:

Тотчас затем были сняты веревки с парусинной пелены, окутывавшей памятник; она заколебалась под ветром, – вся площадь замерла в ожидании. И вот пелена падает сперва к ногам статуи поэта, потом совсем с памятника… Как живой предстал столь знакомый по портретам и бюстам, дорогой, родной образ поэта. Трудно передать впечатление, овладевшее тогда всеми. Звон колоколов, стройное пение народного гимна, площадь, покрытая разнообразными массами всякого люда, начиная от воспитанников учебных заведений, знамена, венки, перевитые лентами, и наконец эта чудная статуя – все это представляло невообразимо очаровательное зрелище. <…> За первою минутой общего оцепенения громкое ура огласило площадь71.

Памятник Пушкина осмысляется как предельное уплотнение, материализация его тени, в свою очередь, одушевляющей его благодарных потомков:

Великолепная фигура мертвецаНас, жизнь влачащих, оживила (А. Жемчужников)72.Но эта материализация – отнюдь не финал русского «романа с привидением» Пушкина. Пушкинский памятник оказывается способен, подобно статуе в собственной пушкинской мифологии73, оживать и даже более того: он смотрит на современников, оценивает их, в его уста вкладываются суждения о происходящем; наконец – в пределе – он даже может покинуть постамент. Этот мифологический сюжет представлен, в частности, в стихотворении А. Гангелина «Памяти А. С. Пушкина» (1887):

Вот оживает он, увидя ликованьеСобравшейся толпы к подножию его.Уста певца гласят: «средь вас я для чего?Как только мертвое для взора изваянье?!»<…> И он поник челом в глубоком размышленьи…И в ночь безмолвную с гранитной высотыОн сходит царственно в порыве вдохновенья,И песнь его гремит в честь вечной красоты…74Новый этап в истории интересующего нас мифа о пушкинской тени связан с шумными торжествами 1899 года. В эту эпоху тень поэта становится массовым достоянием русского общества со всеми вытекающими отсюда последствиями75.

Характерная особенность «всероссийских и общенародных» торжеств конца века, неоднократно отмеченная и осмеянная их критиками, – навязчивое и безвкусное тиражирование образа поэта: от парадных изображений до лубочных; от «традиционных» портретов до выполненных не вполне обычными средствами (вроде портрета из цветов, «взращенного» на большой клумбе Сокольнического круга в Москве). Изображения Пушкина можно было обнаружить в самых неожиданных контекстах (например, на обертках конфет, жетонах, пачках сигарет, этикетках алкогольных напитков, и т. д. и т. п.). Причем Пушкин не только появлялся в статичных изображениях, но и «анимизировался» в так называемых живых картинах (примечательна история двух молодых людей, «похожих на Пушкина и прогуливавшихся по Невскому проспекту», которых стали приглашать на разные вечера «представлять» поэта). Наконец, в эту эпоху впервые открылась возможность (то есть, разумеется, иллюзия возможности) увидеть живого, движущегося, говорящего (правда, без слов) Пушкина. Речь идет о кинематографе (показательно, что один из первых сюжетов кинопушкинианы связан с дуэлью и гибелью поэта – «Жизнь и смерть А. С. Пушкина» Василия Гончарова)76.

Мифологический образ поэта, сформировавшийся, как мы видели, в предшествующую эпоху, как бы расщеплялся на десятки, сотни «пушкиных», появлявшихся одновременно в разных местах, – подвижных, активных, навязчивых. Более того, Пушкин не только постоянно и повсеместно являлся современникам, но и продолжал поставлять литературную продукцию: как настоящие новонайденные тексты, так и подделки (последние приобрели в это время эпидемический характер; газеты писали о массовом изготовлении «пушкинских» рукописей и рисунков).

Наиболее яркий пример – знаменитая мистификация окончания пушкинской «Русалки» Д. П. Зуевым, появившаяся накануне торжеств. Напомним, что «грандиозная эпопея „Русалки“» (Ю. Н. Тынянов) началась с публикации небольшой заметки, озаглавленной «Тень Пушкина» и подписанной псевдонимом Знакомый. Здесь рассказывалось о чтении Зуевым на заседании Русского литературного общества записанных им по памяти сцен из «Русалки»:

…и старики и юноши, и консерваторы и либералы, затаив дыхание и вперив взоры в чтеца, точно один человек, слушают сначала необходимое предварительное повествование, потом самые сцены… <…> Великая тень потревожена – и все ощущают ее присутствие, все проникаются ее близостью, все готовы смириться перед нею77.

Описание этой сцены явно строится по модели спиритического сеанса. Сходство с медиумизмом кажется еще более разительным, если заметить, что «медиумом», передающим стихи покойного Пушкина, здесь выступает талантливый мистификатор. Успех зуевской «Русалки» не в последнюю очередь связан с тем, что публика была рада обманываться, так как жаждала разгадки одной из тайн, унесенных (используя слова Достоевского, сказанные в его знаменитой речи 1881 года) Пушкиным в могилу.

***Дальнейшая судьба мифа о тени Пушкина не является предметом настоящего исследования, хронологически ограниченного нами 1850–1890‑ми годами (история «посмертных» стихов поэта). Тем не менее необходимо отметить, что и в XX веке «тень Пушкина» остается живой и действующей силой, фокусирующей «спиритуалистические» мотивы отечественной пушкинианы. Причем национальный миф о являющейся по нашему зову тени Пушкина становится фоном и материалом как для индивидуальных художественных мифов о Пушкине (А. Блок, В. Хлебников, В. Маяковский, В. Набоков, М. Цветаева, А. Синявский, А. Битов)78, так и для различных паранаучных мифов (вроде относительно истории о секте радисток, принимавших сигналы от Пушкина из космоса79; новая эпоха научно-технической революции лишь переодевает старых героев в новые одежды, при этом суть дела остается неизменной). Но это уже отдельная тема.

Показательно, что в XX веке спиритуалистическая природа мифа о пушкинской тени отмечалась самыми разными авторами. В этой связи особый интерес представляет известное рассуждение героя набоковского «Дара» о бессмертии Пушкина в русской культуре:

Говорят, что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина (III: 88–89).

Отсюда вытекает возможность непрекращающихся явлений поэта (напомним, что одно из таких «явлений» описано в «Даре»).

Авторами XX века не раз подчеркивался и «спиритический» мотив вызова пушкинской тени, возникший, как мы видели, сразу же после смерти поэта. Своего рода «обнажением приема» является рассказ Саши Черного о явлении тени Пушкина в эмигрантской среде в год Всемирного спиритуалистического конгресса (1926)80. Вызванная увлеченным исследователем спиритизма писателем Конан Дойлем тень поэта неожиданно оказывается в Париже. Ей наносят визиты представители разных конкурирующих эмигрантских кругов и газет, причем каждый из этих представителей считает Пушкина своим сочувственником и предлагает ему выступить с уже подготовленной для него речью.

В том же 1926 году Марк Алданов публикует рассказ «Неизданные произведения Пушкина. (В связи с конгрессом спиритов)», сообщающий о двух «никому не известных произведениях Пушкина», продиктованных по-французски тенью поэта спириту Шарлю Дорино. Пушкин дал Дорино еще и политическое интервью, в котором, по словам Алданова,

горько жаловался на бесхарактерность русского народа с его неизменным «Nitchego», выбранил помещиков, царя и духовенство, но изругал также секту русских нигилистов и германскую социал-демократию, а в заключение высказал горячие симпатии спиритизму81.

Этот случай интересен тем, что вещающая тень Пушкина выходит теперь уже на всемирную арену и выражает представления о русском народе, характерные для Запада.

Любопытно, что в Советской России в этот же год состоялся уголовный процесс над служителями культа по делу о «явлении» окровавленной тени Пушкина (не той ли, что являлась Павлищевой?) у колодца в селе Пиканском Барнаульского уезда. Распространителей суеверия постигло суровое наказание: епископ Барнаульский Никодим и протоиерей Смирнов получили шесть лет тюрьмы со «строгой изоляцией», а священник Погоржинский – четыре года82. Но жестокая расправа с суеверами никоим образом не означала отказа от эксплуатации культурного мифа о тени Пушкина советскими идеологами и поэтами83: подобно Ленину, Пушкин постоянно являлся советским людям, его видели красногвардейцы «под Перекопом», он материализовался в памятниках, к нему обращались с вопросами о текущем моменте. Одним словом,

И на площади Красной,На трибунах, под марш боевой,Он являлся, приветливый, страстный,С непокрытой, как мы, головой (П. Антокольский)84.Или еще один яркий пример, датируемый 1937 годом: