Полная версия:

Призраки Пушкина. Национальный поэт на rendezvous

Это не обычная мистификация, конструирующая образ подделываемого автора в границах возможного и пытающаяся ввести в заблуждение публику. «Медиумические» произведения переступают настоящую границу, конструируя посмертный образ подделываемого автора (отсюда их можно назвать мистификацией в квадрате), и переводят частный вопрос об атрибуции текста в разряд онтологических, бытийственных.

Несомненна генетическая связь описываемого нами феномена с категориями «мнимой поэзии» и «мнимых поэтов», привлекавшими в свое время пристальное внимание Ю. Н. Тынянова. Так, в конспекте предисловия к сборнику «Мнимая поэзия» (1931) Тынянов неосознанно заимствует спиритическую терминологию: «[я]вление мнимого поэта»; «отражение, тень от языка – мнимая поэзия»; «есть поэты, в которых воплотится ваше представление»; наконец, «вымышленные, отраженные поэты становятся реальностью»21. То, о чем писал исследователь, на самом деле уже свершилось в спиритической практике, материализовавшей литературные представления современников (нас здесь интересует механизм, а не содержание подобной материализации). «Меньше всего, – признавался в том же конспекте Тынянов, – я способен отрицать значение мнимых величин в литературе»22. Спиритическая продукция принадлежит к ряду таких мнимых величин, значимых для понимания глубинных пластов общественного осознания литературы.

Разумеется (если мы не спириты), полученные сообщения из другого мира свидетельствуют не о загробном бытии и мнениях их «авторов», а о том, как последних воспринимают или хотят воспринимать участники сеансов – то есть читатели и сочувственники вызываемых писателей23. Если бы подобный эксперимент был доведен до логического предела (то есть были бы опрошены все сколько-нибудь значительные авторы), мы бы имели своего рода мифологический дубликат «реальной» литературы, или, если хотите, особую теневую литературу, отвечающую читательским запросам и ожиданиям. В утопической (точнее, дистопической) перспективе такая теневая литература отменила бы «реальную» литературу вообще (и прошлую, и современную) как несовершенную (известная притча о тени, заменяющей своего носителя). Вообще, как справедливо замечает Хелен Суорд,

на более приземленном уровне <…> потусторонние тексты подрывают сам институт авторства – законодательство об авторском праве, библиографические конвенции, культ Великого Писателя, – к которым образованные медиумы так рьяно стремились примазаться.

Чтение этих загробных произведений подряд вело к «своего рода метафизическому головокружению» (a kind of metaphysical vertigo)24.

Успех литературного столописания, видимо, был связан с тем, что оно предоставляло читателю уникальную возможность стать не только автором любимого автора, но и, так сказать, распорядителем, хозяином его души (дух, писал Д. И. Менделеев, «может говорить только то, что знакомо или мыслимо медиумам, словом, по гипотезе спиритов, дух становится рабом медиума»25). Спириты, конечно, не могли согласиться с подобным суждением26, но, как бы то ни было, за этикетной скромностью медиумов и научной (позитивистской) корректностью участников сеансов в самом деле стояли нешуточные эгоизм и гордыня (спиритические кружки в той или иной степени осознавались их участниками как собрания избранных).

Замечательно также, что феномен «посмертного» авторства мотивируется самой спецификой обыденного восприятия литературного текста, при котором «лирический герой» произведения, идентифицируемый с «биографическим» автором, предстает как своего рода вещающее привидение: его физически нет перед читателем, но духовно он общается с ним посредством своего произведения (перед нами своеобразная формула бессмертия – по крайней мере, духовного существования поэта до того момента, пока в подлунном мире жив будет хоть один читатель)27. В известном смысле медиумическое стихотворение есть реализованная метафора такого наивного прочтения авторского текста, или – в терминах античной риторики – реализованная просопопея: риторический прием, заставляющий говорить того, кто отсутствует, и лежащий, по словам С. Гринблатта, в основе всего спиритуализма (the rhetorical device that lies behind all haunting28). Ср. со спиритической практикой второй половины XIX века школьные упражнения в этом жанре, известные в античности: написание литературного текста от лица умершего исторического деятеля или мифологического героя, реконструирующее характер имитируемого29.

В этой связи представляется закономерным возникновение и распространение медиумической словесности в эпоху публикаторского бума, расцвета литературной критики и массового интереса к архивным изысканиям, лавинообразного возвращения прошлого; ср. многочисленные издания «посмертных» собраний сочинений, публикации новых биографических разысканий, факсимильных изображений авторских почерков, дискуссии об атрибуции новонайденных текстов, а также истории разнообразных литературных подделок.

Иными словами, спиритическая поэзия – следствие и яркое проявление произошедшей в середине века коренной перестройки отношений между автором и читательским сообществом, «секуляризации», демократизации и коммерциализации литературного процесса. Романтический автор как Бог или как медиум, устами которого движет Бог, умер и превратился в духа, целиком и полностью зависящего от нового медиума – будь то читателя, литературного критика или ученого, запрашивающего в связи с актуальными общественными проблемами и ожиданиями покойного и передающего обществу его «аутентичные» ответы. Перефразируя поэта, душа мертвого сочинителя в представлении спиритов должна была трудиться на благо общества и день и ночь. Эту трансцендентальную гражданственность и всеотзывчивость литераторов хорошо выражают стихи знаменитого литературного фантома Козьмы Пруткова из его послания с того света на родину:

Пером я ревностно служил родному краю,Когда на свете жил… И кажется, давно ль?!И вот, мертвец, я вновь в ее судьбах играю — Роль30.Русская почта духов

В свете сказанного особый интерес представляет русская «почта духов» – одно из крайних выражений сложившегося в России во второй половине XIX века квазирелигиозного культа литературы и ее мэтров (особенно покойных авторов). С начала 1850‑х годов вызов духов известных писателей и получение от них писем, стихотворений и даже романов становится одним из любимых занятий отечественных спиритов. Большинство таких текстов не вышло за пределы рукописных «канцелярий» спиритических кружков; тем не менее некоторые произведения были напечатаны и даже пользовались популярностью. В спиритистском журнале «Ребус», издававшемся с 1881 года, публиковались полученные в разных кружках «медиумические» стихи В. К. Тредиаковского, В. А. Жуковского, Д. В. Веневитинова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Апухтина, П. И. Вейнберга, М. А. Лохвицкой и других писателей. В середине 1870‑х годов (пик спиритического движения в России) получила известность рукопись второго тома «Мертвых душ», якобы продиктованного Гоголем с того света (на эту рукопись, как известно, ссылался Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год31). Почти каждый спиритический кружок, собиравшийся более или менее регулярно, имел своих духов-патронов (или контролей), среди которых было немало известных авторов. Показательно, что вослед за корифеями литературы свои тексты «надиктовывали» и покойные сочинители-дилетанты – графоманы, самозванцы и фигляры, вроде веселого духа Спиридона, постоянного собеседника А. Н. Аксакова32. Эстетическая иерархия как бы проецировалась в иной мир, получая при этом особое морально-идеологическое осмысление (в популярной спиритической мифологии Аллана Кардека духи-шутники – низшие существа). Наконец, заметную роль в спиритической продукции играли послания нераскаявшихся грешников, сообщавших лживую (в глазах спиритов) информацию о загробном мире, издевавшихся над благочестивыми верованиями участников сеансов. Естественно, такие послания интерпретировались как внушенные покойным авторам «духом зла, который владеет ими, до известной, указанной свыше границы»33. Перед нами своего рода эстетическая преисподняя загробной поэзии.

«Литературная» продукция русских столов не привлекала еще должного внимания исследователей. Между тем анализ спиритических посланий – этих явно недостоверных с точки зрения литературоведа текстов – может быть, как писал Ю. М. Лотман о литературных мистификациях и подделках, «важным источником ценных сведений» о русской литературной мифологии и массовом культурном сознании второй половины XIX века34.

К числу наиболее информативных в этом отношении произведений принадлежат, на наш взгляд, послания, атрибутируемые спиритами А. С. Пушкину: именно в культе этого поэта, строившего свою поэтику как «диалог» с читателем, русский литературоцентризм XIX века нашел наиболее полное национальное воплощение35.

Загробный Пушкин

Столетнюю годовщину со дня рождения великого поэта журнал русских спиритов «Ребус» отметил публикацией небольшой заметки под названием «Загробное стихотворение Пушкина». Со ссылкой на «Воспоминания» сестры поэта О. С. Павлищевой, помещенные в «Историческом вестнике» 1880‑х годов, «Ребус» привел следующее послание с того света, полученное Ольгой Сергеевной «на семейном спиритическом сеансе от имени покойного ее брата»:

Входя в небесные селенья,Печалилась душа моя,Что средь земного треволненьяВас оставлял надолго я.По-прежнему вы сердцу милы,Но не земное я люблю.И у престола Высшей силыЗа вас, друзья мои, молю.А. Пушкин36Были известны и другие тексты Пушкина, якобы присланные им с того света. Так, осенью 1883 года тот же журнал русских спиритов «Ребус» опубликовал воспоминания г-жи Желиховской о ее сестре, знаменитой теософке Е. П. Блаватской, содержавшие рассказ о явлении тени Пушкина нижегородским спиритам в самом конце 1850‑х годов. Призрак, вызванный медиумической волею Елены Петровны Блаватской, находился, как вспоминала свидетельница сеанса г-жа Желиховская,

в меланхолическом и мрачном настроении духа и между прочим на вопросы наши, отчего он так печален? чем страдает? чего желает? <…> отвечал следующим экспромтом:

Зачем, друзья мои, вам знать,Что я могу теперь желать?Покоиться на лоне смерти…Мне не достичь небесной тверди.Грешил я много на земле.И ныне мучусь в страшной мгле.– Бедный Александр Сергеевич! – сказал отец г-жи Блаватской, когда мы прочли ему это стихотворение…37

Приведенные медиумические стихотворения Пушкина выделяются на фоне подобных им «загробных» произведений других авторов. В отличие от своих, так сказать, «однозначных» собратий-призраков, тень Пушкина как бы раздваивается, сообщая диаметрально противоположные сведения о собственном положении за гробом. Так, своим родственникам и друзьям поэт является из небесной обители, а г-же Блаватской – из адской бездны. В первом случае Пушкин находится в состоянии чистейшего блаженства, во втором – глубокой меланхолии.

Совершенно очевидно, что приведенные свидетельства есть не что иное как своеобразная реализация метафорических «воззрений» на Пушкина, из которых, как говорил уже его первый биограф П. В. Анненков,

одно представляет его прототипом демонической натуры, не признававшей ничего святого на земле, а другое, наоборот, переносит на него всю нежность, свежесть и задушевность его лирических произведений, считая человека и поэта за одно и то же духовное лицо…38

Спор о Пушкине, таким образом, спириты пытались решить с помощью вызова самого покойного поэта. Здесь выражается не только спиритистское стремление найти авторитетное подтверждение существованию духовного мира, но и определенный культурный запрос, характерный для русского самосознания, – необходимость быть в постоянном контакте с Пушкиным. Можно сказать, что «медиумические» стихотворения Пушкина находятся как бы на пересечении двух «мифологий», сформировавшихся приблизительно в одно и то же время (1850–1880‑е годы): спиритистской (о душах умерших, приходящих по нашему вызову с вестями о загробном мире) и литературной (о поэтическом бессмертии Пушкина [тема Exegi monumentum], его необходимом присутствии в нашей культуре).

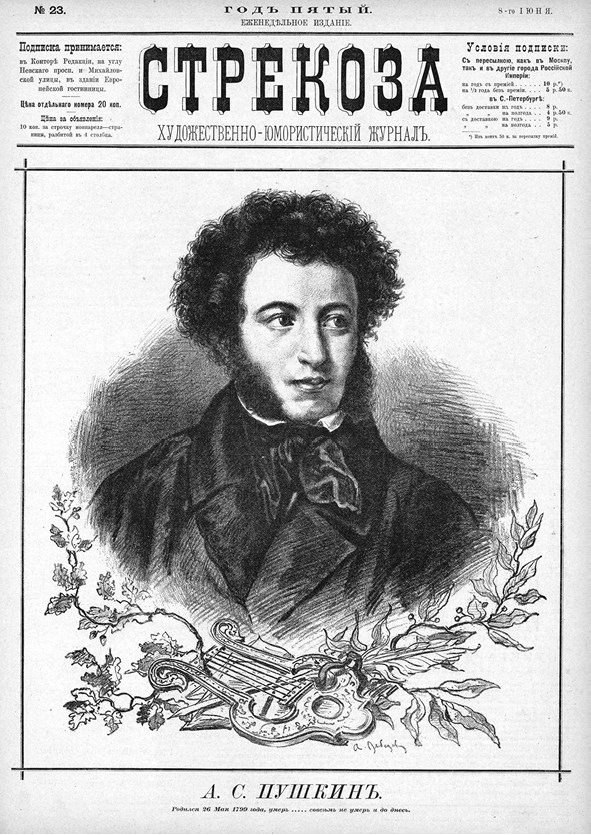

О «взаимообратимости» этих мифологий в названную эпоху свидетельствуют, в частности, и шуточные «загробные» эпиграммы, появившиеся вместе с письмом Пушкина «с того света» в юмористической «Стрекозе» за 1880 год. Приведем одну из них:

Смерть для меня – таков, знать, русский быт —Двойной свой наложила отпечаток!Я пулею Дантеса был убит,А Исаковым – массой опечаток39.Эти псевдоспиритические послания имеют сугубо мирскую, литературную, направленность: насмешки над «исаковским» изданием сочинений Пушкина 1880 года (под редакцией П. А. Ефремова)40. Знаменательно, что «загробные» эпиграммы завершали собой номер «Стрекозы» от 8 июня, посвященный торжествам по поводу открытия памятника Пушкину в Москве и включавший подборку его стихотворений. Этот номер открывался большим портретом поэта в черной рамке, с романтической виньеткой и подписью «А. С. Пушкин. Родился 26 мая 1799 года, умер… совсем не умер и до днесь»41.

О смешении литературного и спиритического преданий в пушкинском мифе свидетельствует и любопытная медиумическая «Адская поэма», сообщенная доверчивому профессору Н. П. Вагнеру тенью Ивана. Стихотворение, показавшееся Вагнеру похожим на пушкинское, написано онегинской строфой, носит заглавие одного из пушкинских отрывков и, наконец, реализует сюжетный ход пресловутой «Тени Баркова», приписываемой с середины 1860‑х годов самому Пушкину (ср. полуторавековую дискуссию об атрибуции этого текста, недавно «подытоженную» современными исследователями)42.

Портрет Пушкина из юбилейного номера «Стрекозы»

История мистификации

Остановимся подробнее на истории первого загробного стихотворения Пушкина «Входя в небесные селенья…», хорошо иллюстрирующей процесс спиритического мифотворчества.

Впервые оно появилось в «военной, литературной и политической» газете «Русский инвалид» за 11 января 1859 года, в материале с показательным названием «Библиографическая редкость» (военная среда в 1850‑е годы – один из главных очагов спиритизма). В сопровождавшей публикацию редакционной заметке сообщалось:

Нам посчастливилось слышать найденные в бумагах покойного П. В. Н. стихи друга его, Александра Сергеевича Пушкина. Их можно назвать загробными. В них поэт, преселясь верою и видением в область незаходимого света, передает друзьям своим чувства возвышенные над земными43.

П. В. Н. – это ближайший друг поэта Павел Воинович Нащокин, скончавшийся в 1854 году.

«Загробное» стихотворение было републиковано сразу в нескольких изданиях, так что серьезный пушкинист П. А. Ефремов (1830–1908) был вынужден выступить с разоблачением, в котором, в частности, говорилось:

С изумлением встретили мы в печати это ничтожное стихотворение, которому не следовало бы и выходить на свет: такой поступок доказывает только неуважение к памяти поэта и к самой публике44.

В том же 1859 году эти стихи заносит в записную книжку литератор И. Ф. Павлов: «Посмертные стихи Пушкина, написанные столом у Павлищевой (во время спиритического сеанса)»45.

В 1880 году литератор Николай Берг привел в мемуарах следующий колоритный рассказ, услышанный им от Нащокина:

У меня собиралось (говорил мне Нащокин) большое общество чуть не всякий день, в течение зимы 1853 и начала 1854 гг. Мы беседовали с духами посредством столиков и тарелок, с укрепленными на них карандашами. Вначале писалось как-то неясно, буквами, разбросанными по всему листу без всякого порядка, то очень крупными, то мелкими. <…> На вопрос: «кто пишет?» было обыкновенно отвечаемо: «дух такого-то» – большею частию наших умерших знакомых, известных в обществе. Довольно часто писали Пушкин и Брюллов <…>.

Однажды, на Страстной неделе Великого поста (1854 г.), мы спросили у Пушкина: «не может ли он нам явиться; мелькнуть хоть тенью?» Он отвечал: «могу; соберитесь также завтра, в четверг и я приду!»

Мы повестили всех своих знакомых. Можете себе представить, что это было за сборище! Небольшая наша зала захлебнулась гостями. И в других комнатах сидели и стояли знакомые нам и полузнакомые лица – и ждали Пушкина! Все были бледны. Ничего однако не случилось. Никто не пришел. Опротивело мне это праздное препровождение времени. Когда гости разъехались, я услышал звон колокола, призывавшего к заутрене, оделся и пошел в церковь. Улица была пуста. Только двигался мне навстречу по тротуару какой-то мужичок в нагольном полушубке, по-видимому – пьяненький, и сильно толкнул меня в плечо. Я остановился и посмотрел на него. Он также остановился и посмотрел. Что-то очень знакомое было в чертах его лица. Потом мы пошли каждый в свою сторону.

Собрались вечером и стали писать. Первый спрошенный дух «кто пишет?» отвечал: «Пушкин!» – Отчего же ты вчера не пришел? – спросили мы его. «Вы были очень напуганы, – сказал дух Пушкина, – но я толкнул Нащокина на тротуаре, когда он шел к заутрени, и посмотрел ему прямо в глаза: вольно же ему было меня не узнать!» <…>

В субботу на Страстной произошло сожжение всего написанного. Нащокин уверил меня, что сделал это честно: не оставил ни единого листка. Сжег даже стихи, написанные духом Пушкина <…> Потом служили в доме молебен46.

В свою очередь, племянник Пушкина Л. Н. Павлищев, мемуарист с очень живым воображением, сообщил в 1888 году, что стихи были получены «осенью 1853 года, вскоре, как помнится, после битвы при Синопе» (18 (30) ноября):

Случилось это при начале Восточной войны, когда многие были заражены идеями нового крестового похода против неверных, страхом о кончине мира и ужасами разного рода, предаваясь сомнамбулизму, столоверчениям, гаданиям в зеркалах.

В это же самое время, осенью 1853 года, вскоре, как помнится, после битвы при Синопе, собрались в Москве у господ Нащокиных любители столоверчения, чающие проникнуть в тайны духовного мира, друзья покойного Алекандра Сергеевича. Господа эти вызвали тень его, и тень, будто бы управляя рукой молоденькой девочки, не имевшей никакого понятия о стихах, написала посредством миниатюрного столика, одну из ножек которого заменял карандаш на бумаге, следующую штуку, на вопрос любопытных: «Скажи, Пушкин, где ты теперь?»47

Иначе историю этого стихотворения представляет известный актер и водевилист П. А. Каратыгин (1805–1879). Согласно его версии, оно появилось в январе 1853 года на спиритическом сеансе у генерала Александра Андреевича Катенина. Поздно вечером разговор «перешел на тогдашнюю моду „столоверчения“». Каратыгин признался, что не верит в возможность участия духов в верчении столов и прочих явлениях. Решено было устроить сеанс. Один из «защитников пишущих столов» «принес заранее им припасенный игрушечный столик, с воткнутым в верхнюю доску карандашом» (то есть планшетку). Далее события развивались следующим образом:

Столик давал (под рукою экспериментатора) письменные ответы на задаваемые ему вопросы. <…> Гордясь успехом, спирит предложил нам вызвать посредством столика дух какого-нибудь великого человека… Это уже не игрушка! Кого же вызвать с того света? Я хотел начать с Адама, да вспомнил, что наш праотец, конечно, не умел писать, да и большинство героев древности были люди неграмотные… Общий голос гостей был подан за А. С. Пушкина и вопрос, предложенный его тени, резюмировался словами: «где пребывает его душа?»

Напоминание о великом поэте, в кругу людей лично его знавших, набросило тень грусти на наше веселое общество. Я, внутренно, досадовал на самый выбор усопшего для ребяческого опыта, для мистификации… Опыты подобного рода приличнее делать in anima vili, как говорят ученые; зачем призывать всуе имя бессмертного поэта и спрашивать, где душа его, когда она вся – в его творениях?

Между тем столик писал; писал довольно долго, и, наконец, на подложенном под него листе бумаги, явились следующие стихи [приводится текст стихотворения «Входя в небесные селенья…» – И. В.] Я тут же списал это стихотворение – и за сим не делаю никаких на него комментариев. Что это подделка, довольно ловкая; что тень Пушкина этих стихов не могла написать – в этом не может быть и тени сомнения… Однако же в этих стихах есть и мысль, и звучность; их нельзя назвать дубоватыми (хотя они писаны и деревянным столиком), в них, пожалуй, есть даже что-то пушкинское.

Так иногда наш брат, актер, может загримироваться схоже на какое-нибудь известное лицо, и голос подделает – но изображаемою личностью сам все же не сделается. Список этих стихов, без сомнения, разошелся по множеству рук и, быть может, сохранился у многих моих современников48.

В заключительных словах этого рассказа можно усмотреть намек на то, что «загробные» стихи сочинил за поэта сам Каратыгин. Используя слова набоковского персонажа, высказанные по сходному поводу, «шалость, как это иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух» не захотел исчезнуть49.

Возникает вопрос: почему же этой мистификации суждена была такая долгая жизнь? Я полагаю, во-первых, потому что она оказалась весьма удачной стилизацией. Во-вторых, потому что говорила почитателям поэта то, что они хотели и ожидали услышать от покойного. И наконец, в-третьих, потому, что в чистом, наивно реалистическом, «обнаженном» виде представляла механизм «взаимоотношений» русского общества с покойным поэтом.

Мнимый Пушкин

«Мистификации, – писал Е. Ланн, – следует классифицировать не по жанрам, а по субъектам, созданным мистификатором, – тем мнимым авторам, которым приписывается подделка»50. Еще в 1903 году П. А. Ефремов включил «посмертное» стихотворение в число текстов, относящихся к осужденному им явлению «мнимого Пушкина»51. То, что «Входя в небесные селенья…» – подделка, конечно, никто не оспаривает. Между тем слово «мнимый» здесь можно истолковать не только как фальсифицированный, но и как «представляемый», воображаемый, легендарный Пушкин – образ, канонизированным ближайшим окружением поэта к началу 1850‑х годов и ставший впоследствии объектом мифологических спекуляций массовой культуры.

В самом деле, стихотворение «Входя в небесные селенья» является (как и подобает спиритическому тексту) обобщением представлений об «очищенном», «преображенном», «спасшемся» Пушкине – представлений, которые сложились в кругу родных и близких друзей поэта после его смерти. Назовем, в частности, письма С. Л. Пушкина и О. С. Павлищевой, известные свидетельства П. А. Плетнева о благоволении и «высокорелигиозном настроении» Пушкина накануне гибели52, каноническое описание посмертного преображения поэта в знаменитом письме Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года. К теме соприсутствия покойного в жизни его семьи обращался отец поэта Сергей Львович. В стихотворении 1837 года, адресованном дочери П. А. Осиповой, он писал:

Склоняяся главою в прах,Я слышу гения… Парит он над тобоюИ блещет яркою звездою,И молит он о том же в небесах.Не сложно заметить, что все эти мотивы (благоволение, просветленность, заступничество за близких53) нашли отражение в «загробном» образе Пушкина из стихотворения «Входя в небесные селенья…».

Совершенно очевидно, что такой образ полностью вписывался в спиритическую модель (тот самый коллективный портрет покойного автора, о котором мы говорили в начале работы) и потому легко воссоздавался в соответствующем фразеологическом ключе. Но, как уже говорилось, медиумическая убедительность «посмертных» посланий напрямую зависит от того, насколько они отвечают «стилю и духу» интервьюируемого покойника. Насчет стиля стихотворения «Входя в небесные селенья…», кажется, все ясно. Налицо набор штампов массового восприятия поэзии Пушкина: разумеется, 4-стопный ямб; характерные для поэта рифмы на «-енье» и «-ю»; обращение к «друзьям моим»; использование частых у Пушкина слов и выражений («душа моя», «по-прежнему», «сердцу милы», «молю»; слово «треволненья», отсылающее читателя к меланхолической «Элегии» 1830 года); «пушкинское» настроение светлой печали и т. п.

С «духом» дело обстоит сложнее – в силу неоднозначности отношения поэта к вопросу о загробной жизни и личном бессмертии. Как известно, в итоговом «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» посмертное бытие поэта связывается с существованием поэзии вообще: душа останется «в заветной лире» и будет жить, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Никаких «небесных селений» в творчестве Пушкина нет (образ «заоблачной кельи», в которой мечтает сокрыться «в соседство Богу» лирический герой стихотворения «Монастырь на Казбеке» (1828), символизирует абсолютное удаление от мирской жизни, но, так сказать, в пределах жизни земной). Наконец, образ престола Высшей силы в творчестве Пушкина относится к числу исключительно редких и вызывает «неконтролируемую» ассоциацию с явно не подходящей «по духу» для спиритического послания «Гавриилиадой» (1821):