Полная версия:

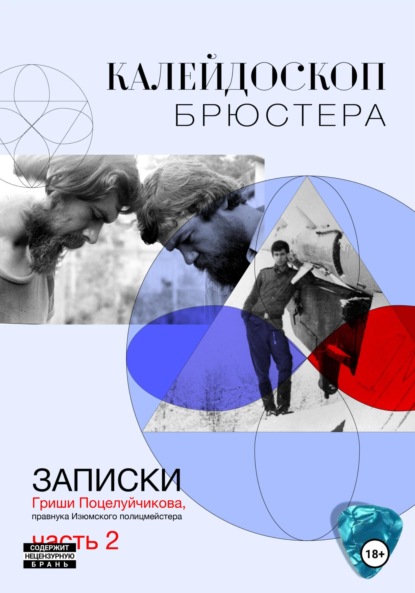

Калейдоскоп Брюстера

Была поставлена задача начать выпекать рижский, литовский хлеб, цукатники, халы, польские батоны и разную листовую мелочь, баранки разных сортов, калачи.

Но где взять специалистов? Минуло столько лет! В каждом районе Москвы начался поиск старых работников. И только в одном Сталинском районе Москвы нашлось больше 100 человек!

Да, потом была война и послевоенные трудные годы, но восстановленные в середине 30-х годов старыми спецами секреты выпечки хлеба жили еще десятки лет.

Так, может, и в наше время есть другие примеры?

В городе Александрове хлебная фабрика еще года три назад выпекала пшеничные батоны – точь-в-точь как старые – по 25 копеек. Фабрика была на самом краю города, и надо было только вовремя успеть в маленький магазинчик при ней – батоны раскупали вмиг. Потом еще одна палатка в Карабаново стала продавать эти батоны. Увы, фабрика разорилась и закрылась.

В 2019 году мы с другом Санькой ездили в Окский заповедник. Зубры, журавли, виды – красота первозданная. Остановились в домике для гостей. По дороге закупились местным черным хлебом. Попробовали и тут же, пока не приняли на грудь, вскочили в машину и ринулись в продмаг, где покупали хлеб. Это был самый настоящий Орловский – неповторимый, с хрустящей корочкой и сладковатой мякотью! Вместе с Санькиными детьми умяли все буханки. На следующий день, уезжая, решили порадовать близких – привезти хлебушка домой. Увы! Нам объяснили, что печет этот хлеб маленькая фабрика, завозят его через день и тут же раскупают. Так что вчера как раз был день завоза, а сегодня – нет. Уехали мы несолоно хлебавши, чуть не в слезах.

Конечно, кому-то эти рассказы напомнят истории про снежного человека. Вот он только что был, а сейчас почему-то – нету.

Что за треклятое время нам с вами досталось! Романтизм превратился в ностальгию, а из повседневности – исчез. И одновременно «вкусное» стало исчезать и сосредотачиваться в Италии, Франции, в Азии – на любителя.

Нам же достаются суррогаты с очень сложным химическим составом. И, видимо, – довольно дешевым.

(СССР, XXI век)

Дама с собачкой

Мы мало интересовались взрослыми, жившими в нашем доме. Если не считать Санькиного семейства, конечно.

Единственное, что надо знать о взрослом, – это чей он. Витькин отец, или Колькин, Сережкина мать, или чья-нибудь бабушка. Этой информации нам вполне хватало.

Родители незнакомых детей вообще никого не интересовали и на них никто и никогда не обращал внимания. Важен был наш детский мир. Взрослый доставлял иногда неприятности, но по сути был также замкнут только на себя. Взрослые делились по возрасту и положению – бабушки и родители. Все разные, но одинаково далекие.

Для меня – за единственным исключением!

В доме жила семья, у которой не было детей. Мать (по возрасту для нас – бабушка, или даже прабабушка), сын и его жена.

Поразительное явление для нашего дома!1 И очень долгое время именно это было главным во всех рассказах или просто упоминаниях об этом семействе – у них нет детей!

Собственно, даже если бы мы очень сильно захотели выйти за границы этого знания, нам было бы это очень трудно. А что можно и нужно знать о взрослом, кроме того – чьи они родители?

Но в данном случае вмешались два обстоятельства. Кроме взрослых в этой семье проживала собака. И второе. Все вместе они были нашими соседями по лестничной площадке, целиком занимая двухкомнатную квартиру. У них был 589-й номер, у нас – 590-й.

Итак, самое первое и важное – у них не было детей. Это был повод для того, чтобы их заметить. А дальше все шло по нарастающей. Ну, например, все знают, что хозяин и собака часто бывают похожи и внешне, и внутренне.

С собакой из породы эрдельтерьеров, которую звали Джоли, во дворе всегда гуляла «бабушка» – Лидия Ивановна (ЛИ). Как известно, это английская порода. И ЛИ была истинная англичанка. В чем было ее отличие от любой русской бабушки? Она прежде всего была – независима и самодостаточна. А наши бабушки чаще всего были приложением к чему-то. Детям, внукам, дому, огороду и т. д. Поэтому в моем сознании навсегда совпали определение и образ старой английской леди – это была ЛИ. Ну, и конечно, – языки. Никто не удивится, наверное, если я скажу, что многие мальчишки из ближайших подъездов учились у Лидии Ивановны английскому языку. В том числе я и мой брат.

Связь ЛИ с Джоли была воистину необыкновенной. Сходство между ними стало с годами прямо пугающим. Букли – совершенно одинаковые, мелкая кудряшка с рыжиной. Я помню Джоли еще худощавой, но затем она набрала вес и стала точь-в-точь, как ЛИ – не скажу, что толстой, но хорошего корпулентного телосложения. И самое главное – достоинство, с которым они прохаживались по двору! Бросить палку и крикнуть Джоли: «Лови!» – было так же невозможно, как проделать этот трюк в отношении ее хозяйки.

Между ними, пожалуй, было только одно существенное отличие. Джоли была невероятно ласкова. Любой в нашем дворе, если не было других срочных дел, завидев их вместе, бежал вприпрыжку гладить Джоли.

В отличие от собаки ЛИ была всегда сдержана, но на наши ухаживания за Джоли смотрела благосклонно.

Да, еще одно различие! ЛИ курила – буквально как паровоз. Самые простые папиросы. Имела от этого желтые пальцы и насквозь пропахшую табаком одежду. Этот запах долго не выветривался, и поэтому в лифте сразу можно было определить, что недавно она в нем путешествовала. Джоли интеллигентно пахла собакой, хотя и табаком слегка припахивала, за компанию с хозяйкой.

Собак в нашем доме было – раз-два и обчелся. Отдельных квартир было мало, а в коммуналке – попробуй заведи. К тому же было распространено мнение, что держать дома собаку – это баловство и общественный вызов. Зачем собака в городе? Что она тут делает? Поэтому отношения между редкими собачниками и остальными жителями были довольно напряженные.

Может быть, за единственным исключением – это касалось именно семьи наших соседей. Молва, по сути недобрая, но смотрящая, как и дети, в самый корень, вынесла приговор – у них собака вместо детей. И как ни странно, это примирило зорко глядящую общественность нашего дома с данной конкретной собакой.

Тем более, помог случай, о котором узнал весь дом благодаря еще одной нашей соседке по лестничной площадке, работавшей в домоуправлении. Однажды ночью, летом, когда все наше семейство было на отдыхе, и бабушки моей тоже не было в Москве, – к нам в квартиру полезли воры. Они сначала звонили, а потом стали вскрывать замки. И тут в соседней квартире к двери подлетела Джоли и начала громко лаять. А надо сказать, что лай у нее был очень-очень громкий и весьма недружелюбный. Притом что лаяла она вообще-то крайне редко. Естественно, столь громкий шум разбудил соседку из домоуправления, которая прилипла к своим дверям и стала прислушиваться. В результате воры струхнули и ретировались. И правильно сделали, соседка все равно бы вызвала милицию.

Этот геройский поступок создал другой образ Джоли. Это вам не какой-то игрушечный пес для поглаживаний, а настоящая сторожевая собака! С тех пор даже наши домоуправы, бывшие главными выразителями народного взгляда на происходившее в доме, приняли Джоли в узкий круг полезных членов общества.

Если ЛИ и Джоли знал весь дом, или точно наша сторона, то ее сына и невестку – только ближайшие соседи.

Мы были довольно хорошо знакомы со всем семейством. Пожалуй, кроме жены сына (Владимира Георгиевича – ВГ). Она мне нравилась, но все время болела и редко показывалась. Когда я приходил, а одно время это бывало довольно часто, она всегда где-то скрывалась в темноте их квартиры. А дома у них всегда было очень темно, я вообще не помню там яркого света.

ВГ обладал, наверное, самым редким из мужских качеств – изяществом. Он «не был лишен изящества», а именно изящен. Красив, аристократичен – эти более распространенные определения были все его составной частью. Происходил он из семьи морских офицеров. Дед его вроде бы был адмиралом, отец и трое его братьев – капитаны, участники русско-японской войны.

Если бы я знал тогда это слово, я бы сказал, что жена ВГ слегка напоминала «чахоточную» – тонкая, с вечными кругами под глазами. И они явно дополняли друг друга.

Сам ВГ приятельствовал с моими родителями – иногда заходил к нам на праздники. И изредка приглашал к себе.

Он работал сразу в двух сферах, и знали его на двух фронтах – фотографии и кино. Он был одним авторов справочника, по которому фотоделу учились тысячи любителей2 в нашей стране. В МГУ ВГ заведовал межфакультетской кафедрой операторского дела и был уникальным специалистом. На втором фронте – в кино – его знал каждый оператор. Я бы даже сказал, что в этой области он был личностью легендарной.

Более того, когда я поступил до армии работать на Мосфильм, оказалось, что ВГ в нашем цехе был своего рода пророк, создавший во время оно писание для осветителей3.

Он был ровно на десять лет старше моего отца – родился в 1912 году в Таллинне. Во время войны был офицером и служил в Ленинграде

ВГ был первым взрослым в моей жизни, с которым у меня возникли отдельные отношения.

Как-то мы столкнулись с ним в лифте. И пока поднимались на этаж, я решил похвастаться. Мне как раз родители купили настоящий письменный стол (вернее, их было два – брату достался точно такой же). Стол бы не очень большой, однотумбовый, желтый, а крышка – коричневая. Я им страшно гордился.

Услышав про стол, ВГ напросился в гости – оценить подарок.

Расплывшись до ушей, я показывал девственно сияющую лаковую поверхность стола.

Но ВГ почему-то стал смеяться. Я вытаращил глаза!

– Теперь пойдем ко мне смотреть стол!

Конечно, его стол был раз в пять больше моего. Но, оказывается, дело было не в размере!

– Гриша, – сказал ВГ, – вот так должен выглядеть рабочий стол!

Вся поверхность его стола была завалена рукописями, книгами и фотографиями.

А на моем столе не лежало сверху вообще ничего. Я считал, что так красивее и правильнее.

ВГ продолжил:

– Это же рабочий стол? Да? А где твоя работа?

Мне почему-то стало немного стыдно. А ВГ продолжал улыбаться.

И что здесь такого – скажет кто-то. А ведь запомнилось на всю жизнь!

Не думайте, я не признал прямо сходу правоту ВГ. И сейчас, через много лет, стол мой завален, но я всегда мечтаю освободить его – чтобы передо мной засияла красивая поверхность. И иногда мне это удается.

Пожалуй, главное было в другом. Заинтересованность и равенство в общении отличало ВГ от других взрослых. Никакого сю-сю-мусю, или иронии, или чувства превосходства. Я же видел – ВГ точно так же общался с моими родителями.

Если не был заинтересован – пошел бы он смотреть мой стол? И повел бы показывать свой? Просто сказал бы: «О, класс!» И забыл бы через минуту.

Но он и не утверждал, что у него есть работа, он – важный, а я маленький. Вовсе нет! Он говорил – не прячь свои занятия, учебу, они – самое главное. Хотя стол и красивый!

Отчасти отношения с ВГ лишь догнали мою уже довольно давно сложившуюся дружбу с ЛИ.

У наших соседей была прекрасная библиотека. И однажды мой острый взгляд усмотрел на книжной полке у них нечто феноменальное!

Это была книга Фредерика Массона «Наполеон I в придворной и домашней жизни», изданная в 1896 году в Санкт-Петербурге. Великолепной сохранности, словно только из типографии, в мягком кожаном переплете. Я взмолился – дайте почитать! Но ЛИ неожиданно отказалась. Это редкое издание – не дам! Но напор мой был столь силен, что она в конце концов дрогнула. Хорошо, но только в обмен на что-нибудь интересное и редкое! И вот тут выяснилось, что ЛИ обожает читать книги про Наполеона! И следом, что она не читала «Мемуары» Коленкура, изданные в Москве в 1943 году. Тут же состоялся торжественный акт передачи Коленкура в обмен на Массона сроком на две недели.

Обмен был не совсем равноценен с точки зрения качества издания и редкости, но ЛИ пошла мне навстречу. Содержанием книг мы оба остались довольны. И после этого между нами наладился регулярный обмен.

ххх

Через некоторое время мама решила воспользоваться моим неожиданным сближением с ЛИ. И подсунула ей меня в качестве ученика по английскому языку. Та не смогла отказать. Но уже через пару занятий стало ясно, что ничем хорошим это не кончится. У ЛИ был могучий голос и она непрерывно кашляла. Во время занятий кашель становился удушающим, а голос так гремел, что заставлял вжиматься в кресло. Слава Богу, ЛИ сама прекратила уроки. Но между нами пробежал холодок.

Надо честно сказать, уроки английского с ЛИ носили несколько анекдотический характер. Педагогического дара она была лишена напрочь. Уроки строились всегда по одной схеме: сначала ученик зачитывал под надзором ЛИ кусок из «Сказок дядюшки Римуса»; потом из этого куска выписывались незнакомые слова. К следующему занятию нужно было их выучить. Если у ЛИ была одна и та же схема, то и у учеников тоже. За пять минут до урока повторялись нужные слова. Естественно, что к концу урока ученик их успешно забывал.

И так дальше – до бесконечности! Самое поразительное в ЛИ было то, что она словно не замечала, что у ее учеников нет никакого прогресса в знаниях. По идее, это нельзя было не заметить, потому что через два-три урока невыученные слова встречались вновь. Тут бы и сообразить, что метода не работает! Но – нет, все продолжалось без всяких изменений! Каждое такое занятие стоило рубль, который ученик приносил с собой.

Слава Богу, мои уроки через десять примерно занятий благополучно свернулись. Уж слишком я был непоседлив. А мой брат ходил к ЛИ года два. И как бы – закончил у нее один курс обучения. А на следующем курсе они стали читать «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда – по той же схеме.

Почему я благодарю Бога. Я не успел за время этих занятий возненавидеть замечательные «Сказки дядюшки Римуса». Но через некоторое я попал в руки к другой учительнице, с которой мы так же точно стали читать «Алису в стране чудес». И продолжалось это тоже около двух лет. И на этот раз учительница добилась-таки своего – я возненавидел Алису во всех ее проявлениях (адаптациях, разных изданиях, переводах и киноверсиях) и сохранил эту ненависть на всю жизнь.

ххх

ВГ тоже увлекался Наполеоном, и именно он дал мне его «Избранные сочинения». Эту книгу, надолго ставшую настольной, я узнал благодаря нашему соседу. И тут же бросился искать ее по букинистическим. Купив, начал последовательно разбирать все наполеоновские кампании. И у нас с ВГ на несколько месяцев появилась тема для обсуждений. Военная косточка в нем была, и еще какая!

Потом мы переехали в другую квартиру, а следом – и в другой дом. Но общение с ВГ у родителей не прекратилось, и он несколько раз бывал в нашей новой квартире.

Эта история закончилась тем, с чего началась. В случайно подслушанном разговоре родителей о наших бывших соседях я впервые услышал слово «транквилизаторы». Потом еще и еще. Общий вывод был такой: семья, в которой нет детей, – умирает, потому что в ней отсутствуют жизненные силы. При этом жену ВГ, да и его самого мои родители очень жалели. А слово это – «транквилизаторы» – звучало как приговор.

Первой умерла Джоли. Только тогда стало понятно, до чего были правы наши дворовые кумушки из домоуправления. Это была трагедия, потрясшая их семью. Они стали стремительно сворачивать внешние связи и уходить от общения и друзей.

В 70-е годы мой брат, случайно оказавшись в нашем бывшем доме, увидел одиноко сидящую на скамейке на «кругу» ЛИ. Он бросился к ней поздороваться. Но она его не узнала и не проявила никакого интереса.

Лидия Ивановна умерла в 1983 году, немного не дожив до ста лет4. А ВГ потерялся из виду. Я женился, учился в университете, меня захватили новые увлечения, и мне было не до старых знакомых.

ххх

В 2017 году в списке, выставленном на книжном онлайн аукционе, я случайно обнаружил книгу автора, интересовавшего меня по моей третьей (или четвертой?) профессии – Федора Леопольдовича Вейткова. Инженера, диспетчера Мосэнерго, а также – писателя и популяризатора науки. Он был арестован в 1951 году и погиб в лагере. В 1946 году вышло второе издание его книги – «Летопись электричества». Именно эта книга была выставлена на продажу.

В пояснительной записке к лоту мне бросилось в глаза примечание: «Из книг В.Г. Пелля».

(Дом преподавателей МГУ, детство, ХХ век)

Саша

Саша – самый загадочный из ребят нашего двора. Когда мы познакомились – неизвестно. Он меня старше, поэтому скорее всего – года в четыре моих и в пять – его. Он хорошо играл в футбол, был смел, но – в меру. Довольно сильно заикался. Почти никогда не повышал голос, не орал.

Но особенно рассказывать о нем нечего. Ну, разве что историю про то, как я зимой прилип языком к железной изгороди – прямо напротив 13-го подъезда. Вокруг собрались ребята, кто-то смеется, кто-то сочувствует, но что со мной делать – никто не знает. А холод – зверский! Слезы текут по моим щекам и сразу замерзают. И вдруг в арку входит Саша и, ничего не говоря, не останавливаясь, быстро подходит ко мне, хватает за шубу и дергает. Пол-языка остается на изгороди (так мне тогда показалось!), я захлебываюсь кровью так, что даже не могу реветь, а он спокойно набирает снега и запихивает мне в рот. И боль действительно утихает. Саша разворачивается и отправляется к себе домой. Насколько я помню, он при этом не произнес ни одного слова.

И таким он был во всем. Такой он и сейчас. Правда, говорить стал самую малость больше. Но все равно, в основном молчит, словно к чему-то прислушивается. И по-прежнему, как и во дворе, – ходит с загадочным видом. Вроде бы со всеми, а вроде – и сам по себе. И как раньше – вдруг задумается, вскочит и уйдет неизвестно куда – словно его вызвали по невидимому телефону. И он должен немедленно бежать туда, где, видимо, хранится этот самый главный секрет, о котором он не то, что рассказать, но и намекнуть – что же это такое – не может. Никому – ни своим многочисленным женам, ни детям. Ни нам – его друзьям.

И никто, ни один человек, так до сих пор и не догадался – что он скрывает ото всех на свете столько лет!

(Дом преподавателей МГУ, друзья)

Солнцедар

Ничего отвратительнее «Солнцедара» я в своей жизни не пил.

Легенда о его происхождении гласит, что напиток этот – не плод труда неизвестного миру винодела или химика, смешавшего в колбе то, что соединять вместе до сего времени никто не решался. В конце 60-х годов в продаже появилось вино под названием «Алжирское». Скорее всего, название прямо указывало на его происхождение. Африканской стране понадобились наши танки, а расплатились они тем, чем могли, – самым кислым вином на свете, напоминающим по вкусу уксус.

Но наше население с презрением относилось к «кислятине», и тогда, возможно, из самых лучших побуждений, в «Алжирское» решили добавить сахар и спирт.

И тогда на свет появился «Солнцедар».

По консистенции он слегка напоминал портвейн и продавался в огнетушителях, как плодово-ягодное вино. Брал он не вкусом, а дешевизной.

О, этот вкус! Правильнее будет сказать – послевкусие. Сначала язык ощущал что-то сладковатое, а потом все рецепторы упирались в нечто трудно вообразимое – не горькое, не сладкое и не кислое. Чувство было такое, что ты разогнался войти, открыл дверь и получил доской по физиономии и немедленно вспомнил о выходе. Но – поздно! Вино уже побежало ручейком по пищеводу и низринулось в желудок. Сначала его, а потом все тело свела мгновенная судорога.

Стакан-два-три – и желудок не выдерживал. «Солнцедар» все-таки вырывался обратно, наружу, но теперь смешанный с желудочным соком и кусками непереваренной и жалкой закуски. Не придумана была еще та закуска, которой можно было закусить «Солнцедар»! То, что плескалось в больших синих бутылках, и то, что расплывалось потом по широким улицам, по подворотням и дворам, детским площадкам, автобусным остановкам, отхожим местам, отдельным, равно как и коммунальным, квартирам – определенно имело общую основу. Возможно, в вино подмешивали желудочный сок в тщетной надежде, что это чудо природы начнет перевариваться быстрее, чем все прочие напитки. Даже профессионалы, проспиртованные от пяток до макушки, не выдерживали и ломались на второй бутылке.

Но! Дешевизна и кайф – разве можно было против этого устоять?

Мы, 16-17-летние ребята, не являлись исключением и вовсю пили «Солнцедар».

Одним из наших любимых мест была возвышенность, расположенная напротив дачи Сталина. Потом здесь были построены гэбэшные дома, а под горой, гораздо позднее, – «Золотые ключи». А в те времена там царила полная вольница.

В нашей компании иногда появлялась девушка, которая, подвыпив и исключительно по собственному желанию, – обнажала грудь и позволяла ее трогать.

Я знал об этом от своих друзей.

В один теплый весенний день мы накупили «Солнцедара» и отправились на нашу горку. Нас было четверо – я, Саша (Тоток), Витя и та самая девушка.

Мы сидели на траве, смеялись, пили «Солнцедар», но каждый про себя думал – случится сегодня или не случится?

«Солнцедар» в этой обстановке – горячего ожидания, но не кайфа, а чего-то другого – пился удивительно легко и незаметно.

Солнце клонилось к закату, и вдруг наша знакомая – по велению ли сердца или Бог знает почему – оперлась на локти и расстегнула блузку. Даже самый прожженный и потрепанный жизнью человек при виде обнаженной груди семнадцатилетней девушки не сможет остаться равнодушным и обязательно испытает хотя бы секундное волнение. Что уж говорить про нас?

Грудь была плоская, широкая и на вид – очень нежная.

Мы посмотрели друг на друга. Наша знакомая полуприкрыла глаза, и нам стало понятно, что руки у нас развязаны.

Так получилось, что я первым двинулся с места. Лег на спину, глубоко вздохнул и протянул руку. Внезапно, может быть, от волнения, судорога свела мой желудок, а рот наполнился ядовитой горечью. Я вскочил и, зажимая рот руками, бросился в кусты.

Минут через десять я вернулся на поляну. Наша знакомая уходила. Она шла не оглядываясь, а из ближайших кустов раздавались рев и иканье, перемежаемые проклятиями. Тотка и Витьку рвало.

Подобное лечится подобным – эта древняя мудрость была нам уже хорошо известна.

Преодолев отвращение, мы докончили последнюю бутылку «Солнцедара».

Перед нами открывался прекрасный вид. Темнела вдалеке сталинская дача, и за нее садилось красное солнце. Мы сидели молча – говорить было не о чем, а минута веселья, наступившая после того, как мы собрались снова на поляне и проводили взглядом нашу знакомую, – уже прошла.

Мы еще покурили, потом собрали бутылки и стаканы и пошли домой.

(женщины, друзья, ХХ век)

Филфак

Из разговора с братом:

– И почему все-таки в 60-х – начале 70-х филфак был лучшим факультетом?

– Потому что на всех других гуманитарных факультетах МГУ было полно мудаков, которые считали, что здесь они могут получить образование. А на филфаке, наоборот, было немало студентов, которые понимали, что никакого образования они не получат. Окромя иностранных языков, естественно.

(Университет, ХХ век)

Портвейн

Я его любил только по вдохновению и в определенных местах. Например: осень, такая перезрелая, но еще не дождь со слякотью, холодно, деревья большей частью облетели, листву собрали в кучи, кое-где жгут. Время – от 5 до 7, небольшой сквер на улице Усачёва, разливаем, пьем по стакану, тепло бежит по всему телу. На дворе 72-й год.

– Ребята, как бы я хотел здесь жить и умереть, и обязательно в это время года! Помру, не забудьте, придите сюда помянуть…

– …А кто из нас бежит за добавкой?!

(Москва, осень, XX век)

Река времени

Эта ничем не примечательная история случилась много лет назад. Нам было по шестнадцать, и мы втроем – я, Саша (Гóра) и Володя (Рыся), купив две бутылки кагора, решили не распивать их по обыкновению в подъезде или на детской площадке, куда часто наведывалась милиция, а отправиться на Ленинские горы.

На улице была замечательная солнечная октябрьская погода – настоящее бабье лето. Было около семи вечера, и солнце клонилось к закату.

Набережная Москвы-реки была безлюдна, только на каменных ступеньках пляжа сидел одинокий рыбак.

Пока мы распивали из горла первую бутылку, стало совсем темно.

Мы смеялись, толкали друг друга и дразнили Гóру. Он занимался прыжками в воду и накануне победил на каких-то соревнованиях.

– Во-во, Гóра, ты такой смелый, а слабо сейчас с набережной сигануть в воду рыбкой?!

Гóра сначала отшучивался и улыбался (он никогда громко не смеялся и не открывал широко рот), а потом вдруг в одну секунду перепрыгнул через парапет и сиганул в воду. Мы с Вовкой не успели ахнуть, а Гóра уже заплывал под Метромост и оттуда весело кричал: