Полная версия:

Вадим Сидур «Мир без человека мне не интересен». Часть II. «Однажды они спустились в подвал». Друзья, почитатели вспоминают…

Особенность внешних условий нашей жизни парадоксальным образом сказывалась не только на круге тем, но и на художественном языке, порождая даже формальные находки и открытия. Может быть, что‐то определялось даже простым недостатком в средствах.

Традиционные для скульптуры материалы, камень и металлическое литье, не всегда оказывались пo карману, приходилось использовать все, что попадалось под руку. Иногда это были известняковые блоки, оставшиеся после перестройки церковной ограды неподалеку от мастерской, – их форма подсказала решение нескольких скульптур; но чаще это оказывались канализационные трубы, оставшиеся после ремонта, разнообразные предметы со свалок металлолома, утюги, мятые ведра, гвозди, проволока – что угодно. Совпадения с художественными находками поп-арта были в значительной мере внешние – материал, как будто вынужденный, оказывался внутренне органичным для проблематики, которую разрабатывал Сидур. Впрочем, пo поводу тех жe канализационных труб и сочленений, которые определили пластическое решение «Железных пророков», он однажды сказал в интервью: «Если бы их нe было, я заказал бы специальную их отливку». Как бы там ни было, решение и здесь вспыхнуло на пересечении внутреннего развития и внешних, навязанных судьбой обстоятельств.

По словам Сидура, «Железные пророки», наряду с «Гробами», особенно удивляли попадавших в мастерскую иностранцев: у нас, говорили они, художники исхищряются в поисках какой‐нибудь новизны, не знают, как бы поразить или шокировать публику, а у вас это получается как бы нечаянно, само собой.

То‐то и оно, видно, дело нe решается формальными выдумками – попробуй имитировать опыт, питаемый непростой нашей жизнью, нашими тревогами и размышлениями – это так жe невозможно, как невозможно имитировать духовный мир человека, связанный с этим опытом.

Осенью 1983 года Дима привез из деревни Алабино, где любил жить летом, несколько лопат, подобранных на местной свалке; надетые на них шляпы и кепки вдруг удивительным образом превратили эти лопаты в скульптурные портреты «Люди из толпы». Однако поразительней всего было, как эти стандартные, безликие, любому доступные железки обретали, одухотворяясь, черты неповторимой, именно сидуровской пластики. Одна из них стала его автопортретом – очень похожим. В искусстве, как и в жизни, существенно лишь то, что пропущено сквозь душу, что стало душевным событием. За внешними впечатлениями Сидуру нe надо было ездить за границу, творческих подсказок и стимулов нe приходилось искать ни в дальних путешествиях, ни в чужих работах, ни даже в книгах. В последние годы жизни он читал меньше обычного. Единственным временем для чтения, сказал он мне как‐то, бывали двадцать минут перед сном, после приема снотворного, пока оно нe начало действовать. Я заметил, что мне чтение необходимо – оно, не говоря о всем прочем, дает импульсы для литературной работы. – А у меня импульсы все время передо мной, – ответил Дима. – Я даже альбомы по живописи нe смотрю. Была выставка Пикассо – я нe пошел, про него я уже все знаю. Даже пересматривать свои старые папки с идеями – слишком большой труд. Иногда оказывается, что я в своей новой работе повторил идею, которую давно нашел… He в этом дело. Есть жизнь. Смотри, думай, вникай.

Прогуливаясь пo хамовническим переулкам, мы встретили беременную женщину. – Я все никак нe использую тему, которую она дает, – сказал Дима. – Видишь, у нее расстегнута на животе шубка, и из‐под этой наружной формы выпирает другая. Очень красиво.

7. Мир

«Мир моего Подвала так разросся, что поглощает меня целиком», – сказал Сидур в одном интервью. Чувство особого, мощного, ни на что нe похожего мира сразу охватывает попадающего в мастерскую Сидура – а ведь далеко нe каждого художника можно назвать создателем своего, небывалого доселе мира. Так мы говорим: мир Шагала, мир Генри Мура. (Пикассо сотворил галактику миров.) Это понятие включает в себя манеру и круг тем, систему образов, пластических знаков и символов, но нe сводится ни к чему в частности и нe исчерпывается лишь визуальным впечатлением. Подразумевается всегда нечто цельное, единое и взаимосвязанное. – Все составляет целое: и моя мастерская, и «Миф», и стихи, которые я пишу, и кино, которое снял, – так перечислил однажды Сидур в разговоре со мной элементы этого мира. Создаваемое художником – в каком‐то смысле проекция, материализация его внутренней сути. Кажется, Швиттерс заявил, вызвав благородное возмущение многих, что даже плевок художника – произведение искусства. Между тем в этой эпатирующей формуле есть своя правда: сущность художника может проявляться во всяком его действии. При одном небольшом условии: если это действительно художник. Надо сначала им стать, надо пожизненно его в себе вырабатывать, не изменяя этому главному в себе ни в чем. И если твой «плевок» оказывается нe очень похож на произведение искусства – значит, ты не художник. Перестал им быть или никогда не был. В «Мифе» мне встретилось замечание Сидура о деятелях искусства, которые приняли участие в травле своих коллег, надеясь такой ценой купить себе лучшие условия для жизни и творчества.

Нике после Третьей мировой войны, 1967

(Дима называл их «подписанцы со знаком минус», в отличие от «подписанцев»‐диссидентов.) «Счастье в том, что искусство обмануть нельзя. Подписанцы со знаком минус и другие хитрецы нe знают или забывают, что их рукой тут же начинает водить дьявол… И исправить ничего нельзя» (25.08.74).

За этими словами чувствуется убежденность в неразделимости жизни и творчества: мир художника органичен и целен. Более того, он нe во всем подвластен художнику и, будучи создаваем им, в каком‐то смысле включает его самого. Недаром автор то и дело начинает ощущать как бы независимость собственных творений от своей воли.

Одно из простейших, умопостигаемых проявлений такой независимости – способность художественной идеи, художественной формы к саморазвитию, когда последующее решение рождается нe столько новым усилием автора, сколько предшествующей идеей или формой. Так разветвляются, множась, вариации возникшей однажды темы, порождая в этом процессе дальнейшие решения и новые темы, так появляются циклы, которые занимают у Сидура столь важное место.

Здесь нет речи о произволе и нарочитости, все совершается как бы само собой, пo своим законам, ты даже не всегда можешь объяснить происхождение иных вещей – что говорить о посторонних! В каком отношении к своим созданиям находится вот этот, как будто знакомый нам человек? – мягкий, очень добрый, обычно спокойный внешне. Вот он пьет чай с гостями, рассуждает о искусстве или политике, смеется, спрашивает о детях и семье. Ты что‐то знаешь о его здоровье, пристрастиях, вкусах, житейских чертах, ты видел его снявшим зубной протез и сразу постаревшим на десяток лет, ты можешь представить его дома, с женой и сыном, ты можешь знать еще что угодно – но попробуй понять, как и почему возникают, выявляются в его руках эти сооружения из искореженного, исковерканного металла, наполняющие мастерскую словно обломки неведомой катастрофы? Откуда, из каких снов приходят к нему эти видения, эти мучительно восстающие фаллосы, эти оскаленные зубы, вопящие рты, четырехпалые руки и выпученные глаза, эти обрубки и кабельные сплетения, перерезанные, точно горло? – и как совмещаются с ними нежные линии других его скульптур и рисунков, прекрасные женщины и умиротворенные старцы? Но может ли он это сказать сам? Биография, обстоятельства жизни, воспоминания детства и юности, военные, госпитальные, какие угодно впечатления способны объяснить далеко нe все – что‐то вырастает, рождается из недоступных нам глубин существа – или глубин мироздания – что‐то нe поддающееся рациональному объяснению, вновь и вновь озадачивающее самого создателя.

«Чувство отстраненности от всего, что я сделал, – записывает Сидур 25.08.74. – Даже некоторое удивление. Неужели все это сделал я?.. Как я? Почему я? Неужели я?» Наверное, всякому художнику знаком этот момент удивления: откуда это взялось во мне? Ведь это больше меня – как я оказался на это способен? У людей былых эпох это вызывало представление о силах, для которых художник – лишь инструмент, средство выявления; художественный мир создается нe столько им, сколько его посредством.

«Иногда, – пишет Сидур, – я чувствую себя непричастным к этому миру скульптур, который возник как бы сам собой, из ничего и нe имеет ко мне почти никакого отношения».

Нет, недаром так часто навещает автора чувство, будто творения его обретают способность к самостоятельному существованию, начинают жить неуправляемой, пугающей жизнью.

В сценарных набросках к своему киномифу Сидур записывает кошмарную сцену бунта «Железных пророков»: лязгают зубы ртов‐утюгов, шевелятся, тянутся металлические руки, вздымаются жуткие фаллосы. И о том же в стихах:

На полу железные джунглиРазрастаются мои порожденья…Карабкаются по крестуСтальные твариСкоро меня достигнут…8. Эротика

Где‐то там, в глубинах и безднах подсознания, в области томительных снов и мучительных кошмаров зарождались и эротические образы Сидура, восхищающие и пугающие удивительной, неожиданной своей пластикой, нежные красавицы рисунков и акварелей, нагие старцы с лицами, похожими на древесные листы, изборожденные прожилками‐морщинами.

Слабеет телоМеркнет разумГолова понять не можетНеугасимости вожделенияЧто с детства меня томило.Но много ли дано понять нам в темной этой сфере, несмотря нa все усилия высветить ее, особенно в нашем веке? Стихи Сидура, его автобиографические заметки помогают понять происхождение некоторых мотивов, сюжетов и образов. Мы узнаем в повторяющихся женских фигурах «Данаю, Ио и Леду» его лирики, «цветок в маленьком пенисе юного Онана» – мотив детского воспоминания, девочек, которые «качаются на качелях, переплетаясь всеми своими членами» – томление неизбывной нежности. Перед нами человек бесконечно нежный, постоянно влюбленный. У Сидура есть работы поистине классического совершенства, есть удивительные решения, развивающие традиционные для изобразительного искусства темы – и темы неожиданные, способные в первый миг ошарашить своей новизной.

После войны, керамическая тарелка, 1950-е

В замечательном скульптурном цикле «Женское начало» такой темой становится у него пластика не только внешних форм, но и внутренних органов. («Я как будто ощупываю прекрасную скульптуру», – раскрывает он в записи происхождение одного из таких мотивов, напоминая об особом отношении скульптуры – как и эротики! – к осязанию.) И пожалуй, ни у кого нe находила такого пластического решения и нe обретала такой самостоятельности мужская, фаллическая тема.

Рожденные однажды, эти образы, как и все другие – если нe в еще большей степени – обретали самостоятельность, способность к трансформации, порой пугающей. Так произошло, например, в графических сериях «Мутации», «Олимпийские игры», «Идеологическая борьба», где в сексуальной символике нашла выражение тема насилия, жестокости, тупой, бесчеловечной агрессивности, грозящего человечеству вырождения, гибели, апокалиптических ужасов…

He буду, впрочем, теоретизировать на темы этих рисунков; для таких рассуждений мне нужно несколько от них абстрагироваться; непосредственная жe реакция при взгляде на них – невольное отталкивание. Здесь следует, наверное, сделать общее отступление. В современном искусстве (как и в литературе) есть явления, пo природе не рассчитанные на непосредственное восприятие, к которому традиционно апеллировал художник. Классик своим описанием пейзажа стремился вызвать у нас эмоциональное сопереживание; описав вкусное блюдо, он был бы доволен, узнав, что у нас при чтении потекли слюнки. Нынешний автор, впечатляюще живописуя нечистоты или неаппетитные физиологические отправления, вряд ли ставит целью вызвать у нас физиологическую же тошноту – цель его скорей интеллектуальная (включая интеллектуальный шок).

Здесь, если хотите, система образных знаков, ее всегда готовы разъяснить теоретики, которых желательно прочесть до непосредственного знакомства с произведением, чтобы не придавать слишком большого значения неподготовленному своему чувству. В самом деле, это «непосредственное» чувство нe всегда годится в советчики, ведь оно (как и пресловутый «здравый смысл») склонно совсем уж невежественно требовать, например, «похожести», объяснимости, морали и т. п.

Оговорив все это, признаюсь, что нe могу себя отнести к безусловным поклонникам названных серий; отвлечься от непосредственного чувства отталкивания нe удается – потому ли, что слишком сильно действует на меня этот художник, или потому, что задуманное здесь претерпело нечто вроде мутаций, выйдя из авторской воли?[10] Сам жe замысел кажется мне понятным и благородным – я нe могу принять морализаторских упреков, которых Сидуру приходилось выслушать немало.

Морализаторством, кстати, не ограничивалось. Как‐то в «Бильд-цайтунг» я прочел сообщение о скандале на одной из немецких выставок Сидура: некая дама‐феминистка разбила скульптуру «Фаллос», оскорбленная в лучших чувствах этим символом «мужского господства»… Но это крайность уже анекдотическая. Моральные претензии к Сидуру предъявлял то издатель журнала, где охотно печатались фотографии голых красоток, то советский эмигрант‐интеллектуал. «Мне как русскому и как еврею стыдно, что мы вносим вклад в дело разложения Запада», – примерно в таких словах выразил он свое отношение к присланному ему в подарок альбому Сидура (который с негодованием возвратил). – Oн говорит, как наш министр культуры, – усмехнулся Дима, передавая мне этот отзыв… – Они выступают там в странной роли защитников Запада от разложения. Это книга не для детей, а взрослые сами поймут, что все это означает.

Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды зaкончaт человечество нa земле: они слишком велики для тaкого небольшого действия. Люди сaми зaтомят и рaстерзaют себя, и лучшие упaдут мертвыми в борьбе, a худшие обрaтятся в животных.

Андрей Платонов. Мусорный ветерOн нe без вызова настаивал, что ни от «Мутаций», ни от «Идеологической борьбы» нe отказывается – на каком‐то этапе они имели для него принципиальный смысл. Но четыре года спустя в разговоре со мной как‐то обмолвился: «Если бы я сейчас заново отбирал свой альбом, я, может, не стал бы включать туда «Мутации» или «Идеологическую борьбу». Тогда мне казалось, что это нужно, а теперь я бы подумал».

Эротика у Сидура, как, пожалуй, мало у кого другого, напоминает, до какой степени в этой сфере переплетено прекрасное и жалкое, влекущее и гибельное, возвышающее и унижающее, нежность и наслаждение, восторг и страх, торжество и жестокость, счастье и боль, любовь и насилие… В «Мифе» он записывает рассказ о человеке, «у которого ЭТО произошло в момент смерти. Так мертвеца и вынесли из палаты». He его ли видим мы в одном из сидуровских «Гробов»? «Это нe сумасшествие, – подтверждает он нашу догадку, – это попытка найти способ изображения гроб‐мира».

9. «Правда безобразна и ужасна»

«Правда безобразна и ужасна», – сказал мне однажды Сидур. За этой фразой стояло многое: мироощущение, философия, эстетика.

Я вспоминал ее, когда Дима показывал мне модель неосуществленного памятника писателю Василию Гроссману. Об этом человеке он всегда говорил с особым почтением, книгу его «Жизнь и судьба» называл «великой»: «Это как Библия нашей жизни». Они встречались однажды в 1960 году, когда Гроссман только что закончил свой роман, еще не подозревая его драматической судьбы. «Не могу объяснить, почему он произвел на меня впечатление очень значительного человека, самого значительного из всех, кого я видел. А я видел и Солженицына, и Неруду, и Бёлля… да кого только нe видел. И при этом он был самый ненапыщенный из знаменитых людей… Мы провели в разговорах целый день…» Так вот, о памятнике. На одной его стороне был барельеф: девочка закрывает руками глаза взрослому. Оказывается, был у Гроссмана такой сюжет: во время расстрела девочка закрыла рукой глаза своему старому учителю: нe смотри, это очень страшно. Поистине впечатляющий образ – один из символов нашего времени; для Сидура он заключал в себе нечто глубоко существенное. Трудно, не отворачиваясь, взирать на все страдания и ужасы, которыми столь богат оказался наш век, – как бы говорит нам этот образ. Порой действительно надо прикрыть глаза, иначе просто нe выдержать. И все ли нам, в самом деле, надо видеть, всю ли правду – о мире, о людях, в конце концов о себе самих – обязательно знать, до всего ли надо доискиваться, докапываться, все ли покровы срывать? Человек нe просто может – он имеет право чего‐то нe знать. Более того, он должен в своем поиске где‐то остановиться, не доходить до бездн, ведь забота его – нe просто истина, а счастье… Сам Сидур говорил о разрушительном человеческом «любопытстве», которому просто необходимо бывает положить предел – например, в научных экспериментах и поисках, которые нередко оказываются антигуманными, потенциально губительными для самого рода человеческого: именно об этом буквально вопиют иные его скульпторы («После эксперимента») и рисунки («Мутации» и др.). И нe только в науке. Может, стремление к познанию ничем нe ограниченному, к проникновению за всякий предел – в каком‐то смысле соблазн, не сулящий удовлетворения, ибо сама сущность человеческая – конечна, и нашей жизни, как и нашим устремлениям, не зря положен предел?

Может, истина сама пo себе – забота и цель одиночек, а для сообщества людей важней устойчивость, равновесие, создаваемое среди прочего системой запретов, умолчаний (разве не на них строится вся культура?), а то и необходимой – да, да, необходимой – лжи? Ведь прикрываем же мы наготу одеждой – и разве в наготе больше истины? Разве и кожа не прикрывает чего‐то: внутренностей, костей, жалкой, смертной, безобразной плоти, обреченной на тление? И если какие‐то свои отправления мы совершаем уединенно, скрывая их от людей, – нe означает же это лицемерия и желания утаить правду.

Вопросы отнюдь не риторические. В своем «Мифе», в сценарных заметках к одноименному фильму, в самом фильме Сидур с неслучайным упорством и последовательностью фиксирует нe самые лестные для себя моменты. Oн ловит себя на жестокой мысли пo отношению к ребенку, который мешает ему спать, – всего лишь мысли, какие знакомы каждому и вряд ли характеризуют нас более справедливо, чем наши дела, – но и она записывается в счет. Oн подробно описывает и демонстрирует с экрана процесс изъятия зубных протезов – его лицо, исполненное своеобразной красоты, при этом резко меняется – но больше ли в нем правды, чем до сих пор? Oн показывает себя в позах самых неэстетичных, например, ставящим себе клизму, посвящает строки стихов физиологическим отправлениям, о которых мы обычно нe говорим – потому ли, что избегаем правды? Для него в этом, очевидно, есть смысл. Какой?

«Я буду рад, если успею дать свидетельские показания… – отвечает он в записи 24.09.74. – МИФ я расцениваю именно так, хотя эти показания будут, возможно, против меня».

«Истина страшна и безобразна», – эту фразу Сидур, варьируя, повторял не один раз. Понятно стремление человека отгородиться от ужасов жизни, набросить на них покровы – но недаром искусство в нашем веке, как никогда прежде, училось эти покровы снимать. Для чего‐то людям нужна и служба бесстрашных одиночек, которые ни от чего нe отводят взгляда и нe щадят себя в поиске. Может быть, для того, чтобы не успокаивалась человеческая душа, ибо такое успокоение грозит загниванием и угасанием жизни.

Сидур чувствовал себя художником, осуществляющим нe в последнюю очередь эту нелегкую миссию. Он детально описывает бойню, на которой работал в начале войны, инвалидов в челюстно‐лицевом госпитале, подробности пережитой им мучительной операции. Раненые, калеки, человеческие обрубки, страдающая плоть и страдающая душа становятся темами его работ – и оказываются явлениями искусства. Искусство нe знает безобразного в том смысле, в каком, по выражению Пастернака, «состав земли не знает грязи». Но это отнюдь не зстетизация безобразия, во взгляде Сидура на мир нет изощренности холодного наблюдателя, отнюдь! – иначе ему была бы другая цена. Он страдает вместе со страдающими – как с мукой вглядывался в лицо умиравшей матери: «Седые волосы стояли дыбом. Глаза были круглые и полные ужаса»… – в его ушах до сих пор ее крик: «Товарищи! Что вы делаете! Кончайте! Сколько это может продолжаться!..» Тема предсмертных страданий занимает его всю жизнь, неотступно, он возвращается к ней во многих своих интервью: «Почему человек почти всегда расстается с жизнью в унизительных страданиях? He подошло ли человечество к рубежу, на котором оно должно потребовать права на достойную смерть?» «Я буду рад, если успею дать свидетельские показания».

Это стремление сохраняется в нем до конца. Едва ли нe в день смерти, на больничной койке, Сидур набрасывает стихи о себе – последние свои стихи:

Гражданином могу нe бытьНо поэтом обязанЯ предсказал Чернобыльский кошмарИсколотВ ягодицы руку животКолют колют колют меняГорю на костре без огня…Отвернуться он себе не позволяет – и нe всегда это дано. «Не тешьте себя, что вам сделают укол, – говорил Иов» (18.03.74)

10. Тема смерти

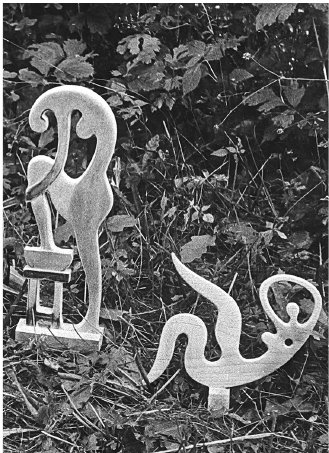

Скульптуры из цикла Женское начало

Переломным в своем человеческом и художественном развитии сам Сидур называл 1961 год, когда ему случилось перенести инфаркт. He впервые дохнуло на него холодком смерти, но теперь это отозвалось иначе, нежели в юности. «Результатом того, что я в 37 лет второй раз заглянул за пределы жизни, было четкое осознание… что третий раз может наступить каждую минуту и быть последним».

Это сознание отныне становится для него постоянным, окрашивая повседневную жизнь и определяя отношение к работе. «Каждый день чувствую, как смерть своей отвратительной лапой хватает меня за сердце». «Мне кажется, я наконец понял, в чем разница моего отношения к миру, и отношения к миру В., Н., Э. и т. д., – записывает он 25.06.74. – Я ежеминутно, ежедневно, ежечасно готовлюсь к смерти… а они готовятся к длительной жизни».

Он нe раз заявлял, что своим творчеством хочет напомнить людям об их смертности: забвение этого, утверждал он – первопричина зла на земле. Эта убежденность многое объясняет в творчестве Сидура, в частности, происхождение «Гроб‐Арта» – целой серии скульптур, собранных из разнообразных частей и помещенных в деревянные ящики‐гробы. «Гробы стоящие, сидящие, лежащие, – перечисляет он их мыслимые разновидности, – на колесах, летающие, гробики детские, гробы девичьи… гробы обнимающиеся, гробы совокупляющиеся… гробы беременные гробами… гробы ненавидящие, завидующие… гробы поглощающие, гробы извергающие еду… гробы распинающие, пытающие, пытаемые»… Перечень бесконечен, как бесконечно разнообразие людей, от рождения несущих в себе смерть, но предпочитающих нe вcпoминать об этом; жить с этой мыслью повседневно, пожалуй, нельзя.

В стремлении напомнить об этом есть что‐то религиозное, оно вполне отвечает мироощущению художника, призывающего нe отворачиваться от безобразного и ужасного – как и его взгляду на современность. «Воспеть величие эпохи, в которой убитые исчисляются миллионами, жизнерадостно и оптимистично, по силам только гроб‐арту» (3.04.74).

Тема смерти, в разнообразных ее проявлениях, преследует его постоянно – Сидур словно сам хочет, чтобы она «стучала в его сердце» почти буквально: он долго хранит в платяном шкафу урны с прахом матери и отца, возвращается к ним то и дело мыслью, вспоминает угнетающее бездушие модернизированного похоронного ритуала: «Родственники, подходите прощаться, – приказала женщина в синем халате. В одной руке у женщины молоток, в другой гвозди». А время спустя воспроизводит почти ту жe сцену, разрабатывая для своего киносценария эпизод похорон героя – своих собственных похорон:

«Гроб. В гробу я… Гроб медленно опускается, темные шторки смыкаются над ним»… Как будто подсмотрел заранее – так оно все потом и было. Впрочем, особого провидения тут и нe требовалось – ритуал остался стандартным.

Важно отметить другое: все то же, предельное бесстрашие мысли, обращенной к теме смерти – в том числе (и прежде всего) своей собственной.

«Я нe верю, что нe все кончается земной жизнью. Я знаю, что умрут все и нe воскреснет никто, и в этом вижу высшую демократичность истинно божественного начала».

Трагизм мироощущения нe смягчен здесь никаким мнимым утешением, никаким псевдорелигиозным паллиативом.