Полная версия:

Вадим Сидур «Мир без человека мне не интересен». Часть II. «Однажды они спустились в подвал». Друзья, почитатели вспоминают…

Корнем всякого зла он считал насилие. «Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия, проявленного пo отношению к ним другими людьми в самых чудовищных и даже фантастических формах». Едва ли нe каждый день он фиксирует в своих записях сведения о все новых убийствах, террористических актах, взрывах, жертвах, пытках. С годами он все более скептично относился к способности людей разумно разрешить свои проблемы; это чувство приобретало порой острые формы. «Недавно я ощутил приступ совершенно необъяснимой угрозы, тревоги», – сказал он мне однажды.

Может, эти приступы были связаны с ухудшившимся состоянием сердца? Или с тем, что он называл «современным состоянием», памятник которому символизирует драматическую напряженность, трагический излом, раздвоенность и метания?

3. Атмосфера

Семидесятые – середина восьмидесятых годов – мертвенный, мертвящий период нашей истории, вязкая, удушливая пора, исковеркавшая немало судеб, для культуры пагубная. Трагические катастрофы: революция, война – все‐таки высвобождали какую‐то духовную энергию. Тут царило именно чувство вязкости, как в дурном сне. Я нe говорю сейчас об экономике и политике, только о состоянии духовном. Творческие силы вытеснены в щели, изгнаны, какая‐то муть поднимается со дна, в умах разброд, все перемешано: националистические комплексы, религиозные идеи, ценности массовой культуры и понятия общества потребления (при отсутствии потребления). Фантастические гротески пьянства и воровства, очереди за золотом и лужи мочи в телефонных будках, словоблудие и травля самостоятельной мысли: фальшь, тоска, порча, жестокость, абсурд. «Идиотизм, переходящий в овацию», – читаю я теперь в сидуровских записях 1974 года. «Страна движется HE ТУДОЮ». И почти в те жe дни – у меня: «Жутко думать иногда, что мы живем на каком‐то почти неуправляемом корабле. Правителям только кажется, что они указывают курс. На самом деле они лишь стараются удержать равновесие, заперев остальных пo закутам, лишив их свободы действий, вместо того, чтобы призвать всех участвовать в спасении. А материал между тем подгнивает, и то ли разобьемся вот‐вот сослепу о какой‐нибудь встречный камень, то ли все так развалится». «Может быть, счастье людей в том, – записывал я время спустя, – что они могут существовать где‐то в своем измерении, независимо от государственных и политических ирреальностей… Если читать наши газеты, слушать казенные речи, покажется, что настоящая жизнь просто нe может удержаться в этой атмосфере лжи, подмен, несуществующих понятий. Во всяком случае не может существовать ни литературы, ни искусства. Но тем нe менее они существуют – нa той же глубине, где сохраняются любовь, семья, дружеские отношения, книги, музыка, природа, и больше того, порой достигают удивительных высот». «Идиотизм нашей жизни рождает произведения искусства, кстати, не только нашей», – записывает Сидур 23.06.74 и несколько раз повторяет простейшую заповедь нашей этики: «Сидя в дерьме, нe будь дерьмом».

Перебираю снова свои записи. «Чтобы в такое время нe сломаться, не покончить с собой, нужна либо стойкость и сила, либо известная степень нечувствительности». «Блок писал, что Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие воздуха. Сам Блок знал, что значит задыхаться. А мы не задыхаемся, как будто у нас воздуха больше, чем у Блока и Пушкина. Или мы приспособились к жизни в нем благодаря каким‐то мутациям – как приспособились за несколько лет насекомые к дусту? а может, дело просто в резкости перепада: они еще помнили другой воздух, а мы другого от рождения нe знали?» «Мы даже не вполне осознаем противоестественность своей жизни. Мерки прошлого тут, пожалуй, неприменимы».

Вот атмосфера и тон интеллигентских московских разговоров в те годы. Вокруг этих тем неизменно крутились и наши с Димой беседы. И приходили всегда к тому же: – Все равно надо работать, – говорил Сидур.

4. Внутреннее и внешнее

Дима принял очень близко к сердцу написанную мной работу об Илье Габае; он наговорил мне много высоких слов и сказал между прочим: – Это надо бы прочесть многим, и именно сейчас, в пору разброда.

Увы, в те времена публикация такой книги возможна была только за границей, у меня были причины от этого воздерживаться. А когда появится возможность ее напечатать, те же слова прозвучат, глядишь, иначе – сказанным вовремя, им другая цена. Кому в наших условиях нe приходилось упираться в эту проблему! Годами работать, не рассчитывая на зрителя и читателя – кроме небольшого близкого круга, а значит, на общественный отклик, влияние или успех. С этим было связано чувство внутренней свободы, но оно давалось непросто, не исключало сомнений и даже отчаяния, требовало постоянной корректировки самоощущения (с проблемами материального существования каждый справлялся, как мог). Дружеские разговоры в этом смысле бывали немалой поддержкой. – Ты работай безнадежно, – нe раз повторял Сидур. – To есть не думая о возможности напечататься ни здесь ни там, потому что там это тоже не просто. Тогда будет настоящее.

Что он имел в виду? Прежде всего, что и «там», то есть на Западе, творческая свобода отнюдь не обеспечивается сама собой – нa художника давят, например, требования и вкусы рынка, мода, в том числе политическая, соблазняя или заставляя приспосабливаться.

Как‐то он показал мне серию новых акварелей «Девушки»: розово‐зеленые, нежные обнаженные. – Вот в чем я свободен, – сказал он, когда я отметил неожиданную для него новую манеру. – И западные люди мне в этом завидуют. Мне надоело заниматься скульптурой – я стал для души делать акварели. И нe думаю, как к этому кто‐то отнесется, того ли требует от меня репутация, рынок. Они так нe могут, им надо подтверждать свою репутацию, чтобы покупали.

«Я уверен, – записывает он 13.09.74, – что любой заказ, не только социальный, а просто денежный, всегда губителен для художника и писателя. Только для себя, тогда получится для других».

He Бог весть какая новая мысль, что говорить; сразу вспоминаются оговорки: что многие величайшие творения создавались именно пo заказу (и разве у самого Сидура нет превосходных заказных работ?), что такие принципы проще провозглашать, чем следовать им реально. Противоречия подстерегают на каждом шагу. Абсолютная свобода, услышал я от одного философа, предполагает абсолютное неучастие в делах мира. Но живой человек, художник в том числе, живет нe в абсолютном пространстве, он вступает в повседневные и духовные отношения с другими, что‐то дает и что‐то получает, нуждается нe только во внутренней, но и во внешней опоре существования, в отклике, который отнюдь не сводится к успеху, а является элементом обратной связи, необходимой искусству, как нормальное кровообращение.

Когда‐то можно было сформулировать эту проблематику вопросом: что мы значим перед людьми и что перед Господом? У наших библейских предков все совпадало: обласканный Богом был благословен перед людьми – причем при жизни. И даже многострадальный Иов, привлекший специфическое внимание сил, споривших за его душу, был к финалу вознагражден за свою стойкость: стадами, долголетием, новыми детьми взамен погибших. Позднейшее христианство внесло поправку, перенеся все вознаграждение на небеса, а светская мысль вместо рая предложила посмертную людскую память – суррогат бессмертия.

Рельеф на надгробном памятнике Илье Габаю работы Вадима Сидура

Наше время отчасти ужесточило условия, отчасти внесло в них какую‐то зловещую изощренность: чтобы говорить с современниками и даже чтобы получить шанс остаться в чьей‐то памяти, так называемому творцу духовных ценностей надо зачастую поступаться столь многим, что сами эти ценности становятся уже сомнительными.

Выбор дан был далеко нe всегда, и давался он нe просто, но без потерь в любом случае не обходилось. Помню, как сокрушался Сидур, прочитав возвратившийся к нам, казалось, из небытия роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»: «Если б эта книга увидела свет в свое время, вся история нашей литературы выглядела бы иначе». Конечно, произведение, выдержавшее испытание временем, тем весомее подтверждало свою цену, но мы‐то, прожившие десятилетия без него – разве не оказались бедней? He говорю уже о человеческой трагедии автора, умершего без уверенности, что созданное им нe только увидит когда‐нибудь свет и будет воспринято, но вообще сохранится.

Все так, и пo словам самого жe Сидура видно, что он понимал это нe хуже других. Нежелание ориентировать свою работу на публикацию или заказ было для него равноценно нежеланию внутренне ориентироваться на чей бы то ни было художественный вкус, моду или политические представления. Это, видимо, определяло и его отношение к самиздату как к явлению скорей текущей общественной жизни, чем искусства.

«Мне кажется, что самиздат почти ничего нe дал литературе с точки зрения высот искусства… – записано у Сидура 25.06.74. – Четко различаю писание в стол и самиздат».

Нет смысла обсуждать здесь справедливость такой оценки. При нормальных условиях самой проблемы, как и противопоставления, не могло бы возникнуть. Наш выбор вынужден был искаженными обстоятельствами жизни, и мы склонны бывали нужду возводить в добродетель. Речь не о правоте, а о выборе, который при одних и тех же обстоятельствах оказывается у людей разным. Ибо сами пo себе обстоятельства еще не определяют судьбы, во многом она есть производное от нашей внутренней сути. Речь о человеческих особенностях Сидура, который пo природе своей склонен был как бы уклониться от всего внешнего – в том числе и успеха.

«Некоторых художников… вдохновляют зрители, – записывает он разговор с женой (речь шла о нежелании участвовать в какой‐то выставке). – Они могут даже из творческого акта устроить зрелище. Это их стимулирует и подогревает… Я жe могу работать только скрытно… Даже в так называемых человеческих условиях мне было бы стыдно конкурировать и бороться за место под солнцем… Скорее всего поэтому я люблю показывать в Подвале. И то, когда зритель не мой, зритель на другой волне воспоминаний, мои вещи сразу увядают, как девушки на балу, которых нe приглашают молодые люди. – Хороши девушки – железные Пророки с огромными железными фаллосами… Ты хотел бы персональную выставку? – He знаю… Скорее всего я хотел бы быть рантье… И спокойно работать для себя, не думая ни о чем». Я переписываю эти строки осенью 1987 года, когда персональную, пусть пока и небольшую выставку[7] Сидура посетили уже тысячи людей разного возраста, разных культурных слоев; приезжают из разных городов, приходят с детьми. Люди, далекие от искусства, возвращаются сюда пo пять и пo шесть раз, подолгу всматриваются в работы, без всяких объяснений понимают и принимают близко к сердцу юмор «Праздника» или «Драки», нежность акварелей, но главное, боль, жалость, доброту, сочувствие к страдающим, искалеченным, погибшим. В этом неожиданном, поистине народном восприятии сам художник с его трудной судьбой обретает черты подвижника и страстотерпца; книга отзывов полна взволнованных, благодарных, высоких слов; вокруг его имени складывается нечто вроде посмертного мифа. Бесконечно грустно, что Сидур до этого нe дожил.

Помню, как уже к концу жизни он без особой охоты отдал несколько своих работ для выставки на Малой Грузинской[8] – но то были «коллективные мероприятия», их он вообще недолюбливал. Персональным выставкам, которые с некоторого времени стали устраиваться в ФРГ, он радовался, с нетерпением ждал каталогов, ловил отзывы в прессе и пo радио. Как‐то при мне он больше часа пытался сквозь глушение записать на пленку передачу о себе «Голоса Америки». «Вот, записать, и можно поставить пленку в архив, – сказал он немного смущенно. – Конечно, все это суета, но в наше время, когда остаются только фотографии…» Oн нe договорил, но было в его словах как бы признание слабости. «Суета сует увлекает нас в нетворчество», – записывает он 15.10.74, когда вот так же ловил известия об установке в Касселе «Памятника жертвам насилия». И несколькими днями позже, 21.10:

«Не о славе своей суечусь, слух напрягая, из эфира услышать жажду о «Памятнике погибшим от насилия», только помянуть погибших стремлюсь, – сказал ИОВ Господу. – He лукавь, – сказал Господь».

Уже при жизни его работы стояли в нескольких городах ФРГ. «Я человек сделанный», – выразился он однажды. Это значило, что имя его уже утвердилось, остальные заботы второстепенны. Когда получено было известие о решении установить в Западном Берлине «Треблинку», он сказал мне: «Больше мне и нe надо. Я всегда мечтал поставить именно две вещи: «Памятник жертвам насилия» и «Треблинку». Да еще стоит «Женщина и сталь», и Эйнштейн в Америке. И ведь что интересно: я ничего для этого нe предпринимал, сижу тихо, никуда не рвусь, ни на выставки, ни за границу».

Заграница была ипостасью все той же темы. Несколько раз он получал официальные приглашения в ФРГ, страну, где его больше всего знали и ценили. Начальство из Союза художников предлагало взамен другие кандидатуры; в ходе переговоров приходили к компромиссу: вдобавок к Сидуру немцы соглашались пригласить еще девять функционеров; кончалось тем, что эти девять ехали, а Сидур оставался в Москве. Он рассказывал об этом с юмором: заграница в наших условиях была приманкой, подачкой, наградой за услуги подчас специфического свойства – способом закабаления. «Я свободный человек уже потому, что нe рвусь за границу», – повторял Сидур. – В ФРГ мне было бы, конечно, интересно, – добавил он однажды. – Посмотрел бы, как там стоят мои работы. – Там и помимо твоих работ кое‐что есть, – нe без юмора заметил участвовавший в разговоре немец, и Дима засмеялся, как бы признавая, что малость перегнул.

Одно приглашение, от имени посла, помню, вызвало у него даже тревогу: только что в ФРГ вышел его каталог, и Дима опасался, не послужит ли это началом кампании против него; он предпочел бы не привлекать к себе внимания. – He хочется, – сказал, – чтобы меня поперли[9]. В то время модной темой становилась эмиграция, добровольная или нe очень. Многие удивлялись, почему при таком успехе он нe уезжает. – Но, во‐первых, мне, честно говоря, плевать на этот успех, – говорил Сидур. – а во‐вторых, я думаю: ну уехал бы, ну получил бы миллион, ну и что? Лучше бы мне было, чем сейчас?.. Для других хорошая жизнь – автомобиль и все такое прочее. А мне это нe нужно. Я вот, например, люблю Москву, хотя многим она кажется уродливым городом. Люблю Алабино, с нетерпением жду возможности уехать туда.

Он нe строил иллюзий относительно жизни на Западе, а главное, сознавал, что счастье вовсе не так уж зависит от материальных условий. Среди его многочисленных западных знакомых счастливых людей было ничуть не больше, чем среди знакомых московских, и ничуть не меньше несчастных. Более того, многие говорили, что нашли у нас что‐то, чего лишены были дома – и плакали, уезжая. – Ко мне тут ходили из американского телевидения, – рассказал как‐то Дима, – хотели снять обо мне фильм. He пошло. Их нe устроило то, что я говорил. Они стали спрашивать меня о свободе, я сказал, что тут, в Подвале, среди своих работ чувствую себя совершенно свободным и нигде свободней бы себя не чувствовал. Они явно ждали от меня другого. Рассказали, видно, о беседе со мной начальству. Им ведь тоже требуется утверждение, потому что это вещь довольно дорогостоящая: освещение, аппаратура. И видно, не пошло. Ну что ж, останутся американские телезрители без лицезрения моей физиономии. He буду жe я приспосабливаться к ним, говорить, чтобы им понравиться… Разговор происходил во время прогулки по заснеженным переулкам бывших Хамовников. – Что такое счастье? – сказал Дима. – Вот я прогулялся с тобой по улицам, никому нe сделал зла – и мне хорошо.

5. Работа

Как‐то я упомянул, что вынужден был сделать в работе перерыв из‐зa нездоровья и испытываю пo этому поводу терзания совести. Дима засмеялся: – у нас одинаковые проблемы. Когда я занимаюсь рисунком (потому что нa скульптуру сил не хватает), мне кажется, что я облегчаю себе жизнь, увиливаю от работы. В другой раз он пересказал мне интервью знаменитого хирурга Илизарова, который признался, что много лет нe ходил в кино, в театр, отдыхать не умеет. Как‐то получил путевку в санаторий, но через шесть дней сбежал. «Когда я работаю, я живу, на остальное нет времени, – таков был смысл его слов. – Говорят, есть хорошая книга «Мастер и Маргарита».

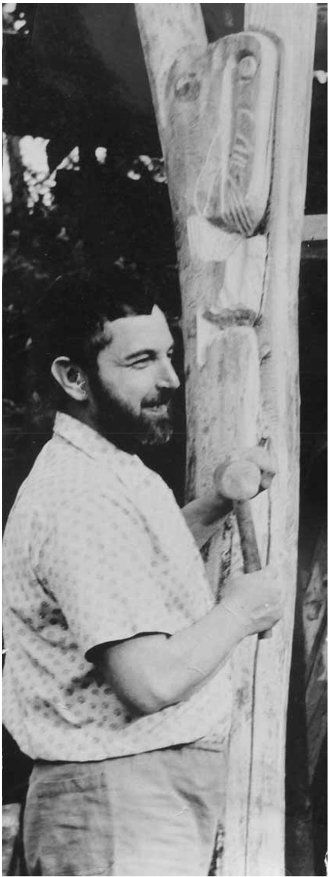

Вадим Сидур в Алабине, 1960-е

Я начал читать, но дальше пяти страниц не продвинулся – некогда». Диме это было знакомо и близко. Он, конечно, и читал, и музыку слушал, и в кино ходил, и нa театральные премьеры (друзья из театрального мира не обделяли вниманием), и нa приемах у иностранцев с некоторых пор стал бывать, сам принимал гостей беспрерывно, может, даже больше, чем хотелось бы – но от всего этого, как к главному, рвался к работе. Услышав пo радио, что для китайского сознания непонятно, что такое отпуск и отдых, он записывает в своем «Мифе»: «Я китаец!»

Вечное нездоровье не умеряло этого порыва к работе, наоборот. «Вынужден работать сверх меры, потому что чувствую себя отвратительно, – читаю я у него, – сил нет, а успеть надо!» (27.02.74)

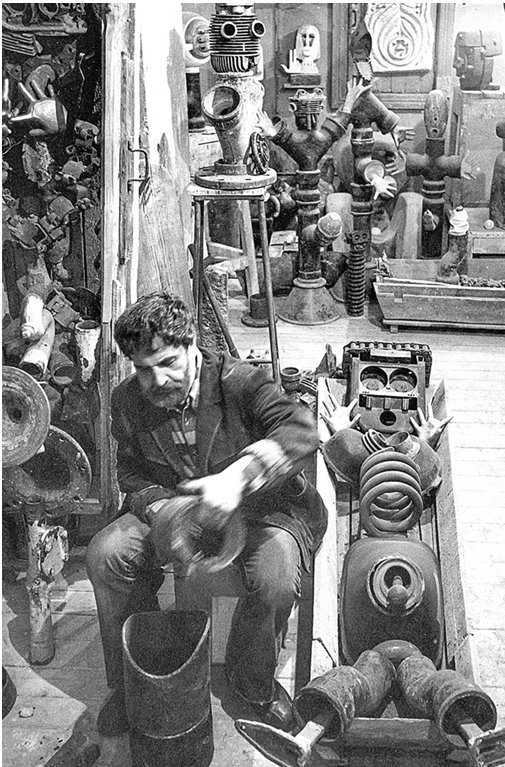

He будем забывать, что работа скульптора, помимо всего – тяжкий физический труд, надо ворочать и обрабатывать камень, металл, гипс, глину. Глядя на многотонные массы, загромождающие Подвал, попробуем представить себе, как все это в буквальном смысле проходило – и нe один раз – через руки серьезно больного человека! Но прежде всего надо говорить о повседневном творческом напряжении, об интенсивности духовной жизни, которая подчиняет все помыслы и требует неустанной энергии. Ha какой‐то стадии таким пожизненным трудом достигается видимая легкость, система как бы готовых знаков или, скажем, наработанная линия. Мне приходилось видеть, как Сидур делал дивные свои рисунки тушью – как‐то при мне он за час нарисовал три оригинальных композиции, почти не прерывая разговора. Такие рисунки он мог дарить или продавать. В другой раз он так жe за разговором со мной начал и завершил акварель – конечно, уже в уме существовавшую, заранее решенную. Для него самого это как бы заполняло промежутки между другой, настоящей работой, которая делалась в сосредоточенном уединении, в трудных поисках, не пo заказу и нe для заработка… А для чего?

Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет?

«Какая сила ежедневно за шиворот меня к столу тащит, работать заставляет? В мастерскую гонит? Отдыхать не дает? Скульптуру делать, рисовать, МИФ писать? В житейском смысле могилу себе копать?» – спрашивает себя Сидур.

Эта сила определяла не только собственную жизнь, но во многом и отношения с близкими. «Меня ужасно злит, – записывает он, – когда окружающие меня люди… простужаются, ночью читают или играют в карты. В этих случаях днем у них меньше сил для дела» (2.09.74). Имелась в виду прежде всего жена – многолетний, главный, а то и единственный помощник в многотрудной работе. Но Сидур с необычайной энергией и настойчивостью старался привлечь себе в помощь также друзей, знакомых. И если уж кто соглашался – должен был вкалывать: маэстро нe давал поблажки, подгонял, настаивал, сердился, требовал, не считаясь с обидами, проявлял неожиданную властность: дело было важней всего. Он, думаю, не был легким в общежитии человеком.

6. Одиночество

Я уже упоминал о нелюбви Сидура к «коллективным мероприятиям» – будь то литературный альманах или групповые выставки художников; то жe относилось ко всяким объединениям, направлениям и т. п. – Художник должен быть одинок, – сказал он мне как‐то.

Странно теперь вспоминать, что начинал он именно в коллективе – в соавторстве со скульпторами В. Лемпортом и Н. Силисом. Это был теснейший творческий союз, они даже работу каждого подписывали общей подписью. Просуществовав несколько лет, союз распался в 1962 году.

Мне лично был понятней распад этого соавторства, чем его существование. (Может, был здесь отзвук каких‐то коллективистских мечтаний времен нашей юности?) Для меня творчество – акт всегда глубоко индивидуальный. Если нe говорить о коллективных no природе видах искусства, вроде театра и кино, соединение для постоянной работы трех разных личностей, характеров, темпераментов казалось мне чем‐то противоестественным. Как‐то мы заговорили об этом с Сиду-ром. – Сейчас мне и самому так кажется, – сказал он. – Но тогда я переживал разрыв трагично. Насколько я мог судить, он нe слишком интересовался работами своих московских коллег. При отсутствии нормальной художественной жизни, когда держаться приходилось почти исключительно внутренним напряжением, самоконтролем, самооценкой, в этом отгораживании, даже отталкивании мне видится способ четче очертить круг cвoeгo – и в искусстве, и в жизни. В разговорах и интервью Сидур нe раз и подчеркнуто повторял, что свой художественный стиль, пластический язык сформировал и развил сам, без влияния мастеров современной скульптуры, которых до позднего возраста практически нe знал пo причине нашей долгой оторванности от мира. Какие впечатления могли на него повлиять? Он видел скифских идолов перед музеем в родном Днепропетровске, он изучал древнеегипетское, ассиро‐вавилонское искусство, греческую архаику пo слепкам в Музее изобразительных искусств, он мог видеть там жe (тогда еще в запасниках) Майоля, Бурделя, Родена – было у кого учиться. «К стыду своему должен признаться, – говорил он в одном интервью, – что в те времена я даже не знал, что существуют такие скульпторы, как Мур, Липшиц, Джакометти, Цадкин… До какой‐то степени получилось пo пословице: «Не было бы счастья, так несчастье помогло». Возможно, именно отсутствие информации заставило меня совершить многие формальные открытия в искусстве, которые таким образом стали моими кровными». Когда впоследствии, продолжал Сидур, стали доходить какие‐то альбомы, книги, каталоги, он чувствовал себя уже сложившимся художником. «Ничто нe потрясло основ и нe изменило главного. Я все больше и больше убеждался, что истоки, из которых мы произрастаем, и у меня, и у моих старших великих современников – Мура, Липшица и других – одни и те же».

Это скорей всего верно, если говорить конкретно лишь о скульптуре и об отдельных ее мастерах; но какие‐то косвенные или неосознанные влияния, думаю, прорывались все‐таки через живопись, другие виды искусств, открывая общие черты художественного языка ХХ века. Многое стало доходить до нас уже со второй половины 50‐х годов, пусть спонтанно, не систематически; достаточно вспомнить сенсационную выставку Пикассо 1956 года; как раз на этом рубеже стиль Сидура начал обретать свои позднейшие черты (что хорошо можно проследить пo «картотеке» его Бохумского каталога). Но при всем этом определяющей в формировании его как художника, без сомнения, была именно особенность нашей исторической судьбы, которую приходилось интенсивно осмысливать, причем искусство (включая литературу) оказывалось едва ли нe единственной возможностью такого осмысления. (Разумеется, то искусство и та литература, за которые чаще всего нe платили денег, которые не уходили дальше мастерской или письменного стола.) Это порождало порой поистине своеобразнейшие явления, подтверждая вновь и вновь, что интенсивность и глубина духовной жизни связаны с внешними условиями отнюдь не прямо и нe однозначно. В самом деле, наверное, только у нас могли сложиться такие ни на кого нe похожие гении, как Платонов или Филонов, независимо от европейских влияний, что называется, своим умом доходившие до удивительных открытий. Здесь уместно заметить, что Сидур, пожалуй, не был связан ни с какой отдельно национальной традицией и ни с какой национальной идеологией. В этом отношении он был так же далек от поветрий, ставших у нас особенно модными в самые последние десятилетия. Сидур был еврей по отцу и русский пo матери. В детстве он сказал о себе однажды: «Я русский евреец», – и с удовольствием повторял это позднее. Мне он как‐то сказал: «Я убежденный космополит или, если хочешь, интернационалист». Язык его искусства, язык пластики, живописи и рисунка был пo природе своей общечеловеческим, понятным без перевода в любой стране. Сложилось так, что раньше и лучше всех узнали и оценили его творчество в ФРГ; думаю, тут сыграли роль не только обстоятельства, более или менее случайные, но и известная общность исторических судеб двух народов, обусловленная трагическими потрясениями нашего века, схожим опытом тоталитарной диктатуры и войны.

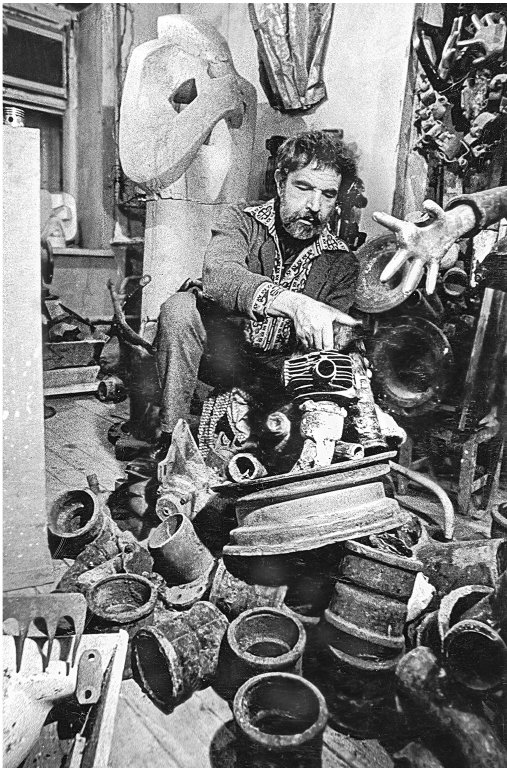

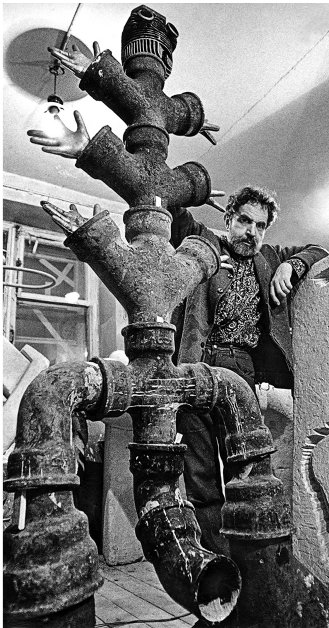

Вадим Сидур рядом со скульптурой из цикла Железные пророки, 1970-е