Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

Пятистопный хорей с женским окончанием, напротив, получил довольно широкое распространение, но лишь во второй половине XIX века; решающую роль здесь сыграли переводы с сербского и подражания им. У истоков этой метрической традиции стоят «Песни западных славян» Пушкина – 5-стопный хорей с женскими окончаниями представлялся как бы упрощенным вариантом сложного пушкинского тактовика. Ритмика этого размера хорошо исследована[55], поэтому останавливаться на нем нет надобности.

б) Шестистопный хорей стал зато очень рано самым ходовым размером имитаций народного стиха – притом и с мужским окончанием, и с женским, и с дактилическим:

Что мне делать в тяжкой участи своей?Где размыкать горе горькое свое?..(А. Мерзляков, «Сельская элегия»)Не скликай, уныла птичка, бедных пташек,Не скликай ты родных деток понапрасну…(А. Мерзляков, «Вылетала бедна пташка…»)Корабли мои объехали Сицилию,И тогда-то были славны, были громки мы…(Н. Львов, «Песня… Гаральда Храброго»)К началу XIX века стих этот стал для русских поэтов таким привычным, что Востоков переводил им Шиллера («Жалобы девушки»), а Капнист предлагал переводить «Илиаду». Но эти эксперименты остались единичны. Во второй половине XIX века, в эпоху широкого переосмысления метрических традиций, Полонский еще раз попробовал оторвать этот размер от его фольклорных ассоциаций, написав им большую бытовую поэму «Анна Галдина» (по его словам, размер был подсказан ему не «камаринским» народным стихом, а ритмом фразы «Отче наш, иже еси на небеси…»). Но и этот опыт не имел последствий: бесцезурный 6-стопный хорей остался прежде всего размером народным и песенным.

в) Четырехстопный хорей с дактилическим окончанием также был освоен имитациями народного стиха очень рано. Уже в сборнике Чулкова есть стихотворения, сплошь написанные этим размером (даже с членением на строфы – как в песне III, № 69). В лирике одним из первых известных примеров является солдатская песня Сумарокова (1770): «О ты крепкий, крепкий Бендер-град, Ты, разумный, храбрый Панин-граф…»; в эпосе – «Илья Муромец» Карамзина, за которым последовали «Бахарияна» Хераскова, «Певислад и Зора» Востокова, «Бова» Пушкина и проч. Николев использовал этот стих в духовной оде, Гнедич переводил им Оссиана, Давыдов – Горация, Батюшков – Грессе, Ап. Григорьев (по воспоминаниям Фета) писал им даже драму о Вадиме Новгородском. В прямых же стилизациях народной поэзии этот стих встречается и у Мерзлякова (в «Надгробной песни З. А. Буринскому» – даже 5-стишными строфами), и у Кольцова, и у Никитина, и у Клюева, и у Есенина («Песнь о Евпатии Коловрате»). Звучание этого размера общеизвестно:

Ах! не все нам горькой истиноймучить томные сердца свои!ах! не все нам реки слезныелить о бедствиях существенных!На минуту позабудемсяв чародействе красных вымыслов!..(Н. Карамзин, «Илья Муромец»)Этот размер сыграл необычайно важную роль в подготовке русского стиха к принятию дактилической рифмы: неслучайно первые русские стихи с дактилическими рифмами (после редких экспериментов XIX века) – «Ах, почто за меч воинственный…» и «Отымает наши радости…» Жуковского – были написаны именно 4-стопным хореем. Но это – предмет для особого исследования[56].

г) Трехстопный ямб с дактилическим окончанием в народном стихе, как мы видели, занимает скромное место. Однако уже в песеннике Чулкова есть песня, выдержанная в этом размере (III, № 111: «На улице то дождь, то снег, То дождь, то снег, то вьялица, То вьялица-метелица…»); с ним экспериментируют Сумароков («Не будет дня, во дни часа…»), Мерзляков («Ах девица-красавица…»), в 1820‐х годах мы находим его у Ф. Глинки, у Цыганова, у Дельвига («Мой суженый, мой ряженый…»), в 1830‐х – в одном из известнейших стихотворений Кольцова:

Весною степь зеленаяЦветами вся разубрана,Вся птичками летучими —Певучими полным-полна…«Весенняя» тема кольцовского стихотворения, по-видимому, подсказала Некрасову выбор этого размера для его «Зеленого шума» (1862), а отсюда он был перенесен в эпопею «Кому на Руси жить хорошо» (начатую в 1864–1865 годах). До Некрасова использовал этот размер в эпосе И. С. Аксаков (один из кусков полиметрической поэмы «Бродяга», 1852); новшеством Некрасова было то, что вереницы строк с дактилическим окончанием он первый стал перебивать «концовочными» строчками с мужским окончанием, членя их на отчетливые строфоиды. Источник этого новшества был указан еще К. Чуковским: это чередование дактилических и мужских рифм в водевильных куплетах и юмористических стихах 1840‐х годов («Родился я в губернии Далекой и степной…»). Стих «Кому на Руси жить хорошо» отлично изучен[57], поэтому на его ритмических особенностях можно здесь не останавливаться. Дальнейшей же истории этот размер в русской поэзии не имел: монументальная поэма Некрасова надолго исчерпала его выразительные средства.

д) Из других попыток имитации народного стиха двухсложными силлабо-тоническими размерами можно указать на 3-стопный хорей: «Девицы-красавицы…» Пушкина, «Без ума, без разума…» Кольцова. От этого стиха с дактилическими окончаниями следует отличать стих с женскими окончаниями, традиция которого тянется от «Дедушка, девицы Часто говорили…» Дельвига, через «песни Лихача Кудрявича» Кольцова, «Выпьем, что ли, Ваня…» Огарева и проч., вплоть до «Что шумишь, качаясь…» И. Сурикова. Это размер, по-видимому, книжного происхождения, который свыкся с народными темами только по смежности со стихом с дактилическими окончаниями. Совсем одиноким экспериментом остался вольный хорей, которым Мей написал переложение «Слова о полку Игореве». Ничто из этих попыток развития не получило.

е) Анапестические имитации народного стиха редки; это опять-таки объясняется тем, что трехсложные размеры вошли в практику русских поэтов позднее, чем двухсложные. От В. Майкова остался набросок (1769; опубликован только в 1867), начатый 2-стопным анапестом – «Во златой век на Севере, При премудром правлении, Тишиной наслаждалося Всероссийское воинство…» – и продолженный 3-стопным анапестом: «Договоры вы мирные помните, И с Россией союза не рушите…». Двухстопный анапест, как сказано выше, получил некоторое применение в имитациях двухиктного народного стиха; трехстопный анапест входит в употребление только в 1830‐х годах, причем одним из первых его применяет «начинатель» русских трехсложников Жуковский (песня 1834 года: «Слава на небе солнцу высокому – На земле государю великому…»); мы находим его и у Кольцова, и у Тимофеева:

Оседлаю коня, коня быстрого:Полечу, понесусь ясным соколомОт тоски, от змеи в поле чистое…Размечу по плечам кудри черные,Разожгу, распалю очи ясные…Ко второй половине XIX века трехсложные размеры становятся в русской поэзии общим достоянием; но к этому времени уже разработаны более тонкие способы передачи народных размеров – кольцовский 5-сложник и лермонтовский стих «Песни про царя Ивана Васильевича», – и трехсложники опять остаются не у дел. В середине века с ними экспериментирует только Мей, написавший вольным (разностопным) анапестом с дактилическим или гипердактилическим окончанием «Песню про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую» и «Песню про боярина Евпатия Коловрата»; в конце века мы находим одинаково гладкие 3-стопные анапесты с дактилическими окончаниями в революционной «Сказке про то, как царь Ахреян ходил Богу жаловаться» А. Барыковой и в верноподданной «Крещенской сказке-побывальщине» К. Случевского (правда, здесь – местами с перебоями из «кольцовских» 5-сложников).

Двухстопный анапест с мужским окончанием («Обойми, поцелуй, Приголубь, приласкай…»), один из любимых размеров Кольцова и его подражателей, не входит в наш обзор: он не имеет истоков в русском народном стихе и вызван к жизни едва ли не единственной песней Пушкина: «Старый муж, грозный муж…» (которая сама написана на народный мотив, но румынский).

ж) «Кольцовский пятисложник», о котором уже приходилось упоминать, появился в русской поэзии задолго до Кольцова: он возник из канонизации дольниковых строк народного тактовика, имеющих цезуру через два слога после первого икта. В чулковском сборнике уже есть песни, где этот размер выдержан от начала до конца с незначительными отступлениями, в том числе знаменитая песня, сложенная будто бы Петром I (I № 177):

Как во городе во Санктпитере,Что на матушке на Неве-реке,На Васильевском славном острове,Как на пристани корабельныеМолодой матрос корабли снастил,О двенадцати тонких парусах,Тонких, белыих, полотняныих…Стих этот рано приобрел популярность в качестве имитации народного размера: он не был похож ни на один из литературных силлабо-тонических размеров и в то же время был достаточно четок и однообразен, чтобы его легко было выдерживать. Н. Львов избрал его для первой русской имитации народного эпоса – «Добрыня» (1794): «О, темна, темна ночь осенняя…». В 1820–1830‐х годах этот размер широко употребляется как в «сдвоенных» строках, вроде вышеприведенных, так и в «одиночных» (почти везде у Кольцова) и в сложных строфических сочетаниях «сдвоенных» и «одиночных» строк (у Цыганова); в одной песне Иноземцева появляются даже не «сдвоенные», а «строенные» строки: «Не березонька с гибким явором соплеталась…». Мерзляков использует этот стих для передачи сапфической строфы (любопытно, что сто лет спустя Ф. Ф. Зелинский обратится к этому стиху для передачи дохмиев в хорах Софокла), Тютчев переводит этим размером Гейне: «Если смерть есть ночь, если жизнь есть день, Ах, умаял он, светлый день, меня…», – а Игорь Северянин с легкостью приспосабливает его к своим темам: «В черной фетэрке с чайной розою Ты вальсируешь перед зеркалом Бирюзовою грациозою И обласканной резервэркою…». Основная же, народно-стилизаторская традиция использования этого размера ведет от Кольцова к Никитину, Дрожжину и потом к Клюеву и Есенину с его «Песней о великом походе».

Ритмика этого размера подробно исследована[58], поэтому здесь на ней можно не останавливаться. Отметим лишь особое место стиха «Песни о великом походе» Есенина: здесь наряду с обычными 5-сложными строчками («По Тверской-Ямской, Под дугою вбряк, С колокольцами Ехал царский дьяк…») имеется много строк с усеченным зачином («Смолк наш царь…», «Ах, яблочко…»), с надставленным зачином («А как пошла по ней Тут рать Деникина…») или раздвинутых до 2-стопного анапеста («В Вечека попадешь…») и 3–4-стопного хорея («Ты езжай-кось, мастер…», «Красной армии штыки…»). В результате сочетания непятисложных строчек с пятисложными появляются довольно сложные ритмы: есенинское двустишие начинает напоминать строчку 4- или 3-иктного тактовика, рассеченную пополам:

Ой ты, синяя сирень / Голубой палисад! 2.322.На родимой стороне / Никто жить не рад. 2.321.Опустели огороды, / Хаты брошены, 2.33.2Заливные луга / Не покошены… 2.22.2Так пятисложник, явившийся когда-то в русской поэзии как упрощенная, окостеневшая форма народного тактовика, возвращается теперь к первоначальной сложности ритма, из которого он вышел.

з) В заключение следует сказать еще об одной форме имитации народного стиха – логаэдической. О логаэдическом ритме можно говорить, когда канонизируется чисто-тактовиковая ритмическая вариация народного стиха, не разлагающаяся на однородные стопы. Мы нашли три случая такой канонизации тактовиковой формы 2–3: в одном стихотворении Мея («Снаряжай скорей, матушка родимая, Под венец свое дитятко любимое…») и в двух – Клюева («Меня матушка будит спозаранку…» и «Западите-ка, девичьи тропины…»). К этому можно добавить некоторые тексты народных песен, «выровненные» их первыми издателями для пения под фортепьяно (например, в сборнике «Русские народные песни» Д. Кашина (М., 1834) III, № 10 – канонизация ритма 3–2: «Вдоль по улице молодчик идет. Вдоль по ши́рокой удалый идет…»). Однако логаэдические имитации такого рода не получили развития: раз уж поэты решались выходить за пределы силлабо-тоники, то они не считали нужным останавливаться после первого шага, а шли дальше по направлению к чистой тонике, стремясь передать звучание народного тактовика во всем богатстве его разнообразия. На важнейших опытах такого рода мы остановимся в следующем параграфе.

Покамест же отметим три приема, одинаково характерных для разработки всех перечисленных размеров у поэтов XVIII–XIX веков.

Во-первых, это трактовка дактилического окончания. Последний слог дактилического окончания может нести сверхсхемное ударение. Ранние поэты охотно пользуются этой вольностью, но затем – чем дальше, тем больше – она сходит на нет. Это происходит во всех размерах. Вот процент ударений на последнем слоге для 4-стопного хорея с дактилическим окончанием: Карамзин – 25 %, Херасков – 31 %, Востоков – 41 %, Батюшков – 26 %, Гнедич – 18 %, Пушкин – 15 %, Кольцов – 13 %, Никитин – 11 %, Клюев – 0,5 %, Есенин – 0 %. Выбиваются из убывающего ряда только Херасков, поэт старшего поколения, и Востоков, сознательный архаист. В 3-стопном ямбе находим: Сумароков – 90 %, Мерзляков – 70 %, Дельвиг и Цыганов – 45 %, Ф. Глинка и Кольцов – 30 %, Некрасов – менее 1 %. В пятисложнике находим (в окончаниях вторых полустиший «сдвоенных» стихов или четных строк «одиночных» стихов): Львов – 30 %, Кольцов – 25 %, Никитин – 16 %, Клюев – 19 %. Такая же тенденция ко все более «чистому» дактилическому окончанию была нами отмечена и для русских имитаций античного ямбического триметра (см. далее в этой книге[59]).

Правда, эта тенденция подчас сочетается с противоположной. Так, интересно, что почти одновременно с некрасовским «очищением» окончания 3-стопного ямба от сверхсхемных ударений Никитин в двух стихотворениях пытается, наоборот, такое сверхсхемное ударение канонизировать («Гнездо ласточки» и фрагмент «Мертвого тела»): «Кипит вода, ревет ручьем. На мельнице и стук и гром, Колеса-то в воде шумят, А брызги вверх огнем летят…». Это не 4-стопный ямб, а 3-стопный ямб с канонизированным сверхсхемным ударением на последнем слоге, стих с двумя константами; распределение ударений по стопам в нем: 100 % – 83,5 % – 100 % – 100 %; аналог этому редчайшему случаю можно найти опять-таки лишь в русских имитациях античного триметра, о которых упоминалось выше. Так, еще более интересно, что в «одиночных» строчках пятисложника имеется отчетливая тенденция к расподоблению окончаний чередующихся строк: нечетные принимают сверхсхемное ударение, четные сохраняют чистое дактилическое; особенно ярко это выступает у Никитина: «Без конца поля́ Развернулися, Небеса в воде́ Опрокинулись. За крутой курга́н Солнце прячется, Облаков гряда́ Развернулася…». Ударность нечетных окончаний достигает у Никитина 82 % (против 16 % в четных окончаниях). А у Есенина эта тяга к ударности окончаний захлестывает и четные строки: и в нечетных, и в четных ударность выше 80 %. Это, несомненно, связано с тем, что «Песнь о великом походе» – произведение рифмованное.

Рифма – это второй прием, используемый поэтами XVIII–XIX веков для украшения своих имитаций народного стиха. Прежде всего она появляется, конечно, в стихе с мужским и женским окончаниями – в 6-стопном хорее. Сумароков рифмует: «Не грусти, мой свет, мне грустно и самой, Что давно я не видалася с тобой…»; у М. Попова женские рифмы в 6-стопном хорее располагаются даже строфой ABABCC: «Не голубушка в чистом поле воркует…». Затем рифма осваивает строки с усеченными окончаниями и со сверхсхемными ударениями на окончаниях в других размерах: «Кипит вода, ревет ручьем…» Никитина, «У меня ль, молодца, Ровно в двадцать лет Со бела со лица Спал румяный цвет…» Полежаева, «Не кукушечка во сыром бору Жалобнехонько Вскуковала, А молодушка в светлом терему Тяжелехонько Простонала…» Цыганова. Особенно старались поэты оснастить рифмами пятисложник: то мужскими («Ночь на Босфоре» Вяземского, «Поэт» К. Павловой), то дактилическими («Рассевается, расступается…» А. К. Толстого), то свободным их чередованием («Очи черные» Гребенки, «Тюрьма» Полежаева); у Случевского есть даже попытка рифмовать дактилические рифмы с мужскими («Колыбельная песня»: «Ты засни, засни, моя милая, Дай, подушечку покачаю я, Я головушку поддержу твою И тебя, дитя, убаюкаю…»).

Наконец, третий прием – это графическое разделение стиха на две строки, вероятно с целью подчеркнуть ритм. Общеизвестно, что пятисложник, как сказано, появляется в русской поэзии сперва в виде сдвоенных строк («Как во городе во Санктпитере…»), а потом, в эпоху Кольцова, раздваивается на одиночные строки и в таком виде получает наибольшую популярность («Что, дремучий лес, Призадумался…»). Такому же расчленению подвергается в поэзии начала XIX века едва ли не каждый из рассмотренных нами размеров. 6-стопный хорей принимает вид: «Страшно воет, завывает Ветр осенний…» (Баратынский, «Песня»); 4-стопный хорей – «Греет солнышко – Да осенью; Цветут цветики – Да не в пору…» (Кольцов) или «Не хвались ты Славным городом, Ни нарядом И ни золотом…» (Мыльников); 3-стопный ямб – «Так ты, моя Красавица, Лишилась вдруг Двух молодцов…»; 3-стопный анапест – «Я затеплю свечу Воску ярого, Распаяю кольцо Друга милого…» (Кольцов). Это – любопытная и малоизвестная аналогия тому графическому дроблению стиха, которое знакомо всем по поэзии XX века.

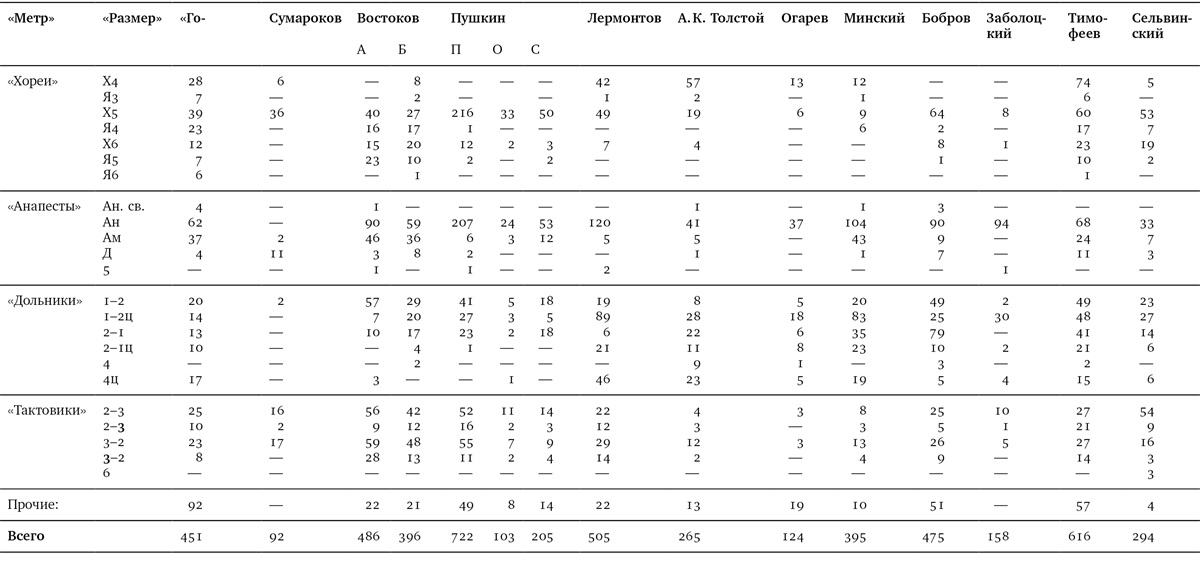

Таблица 13

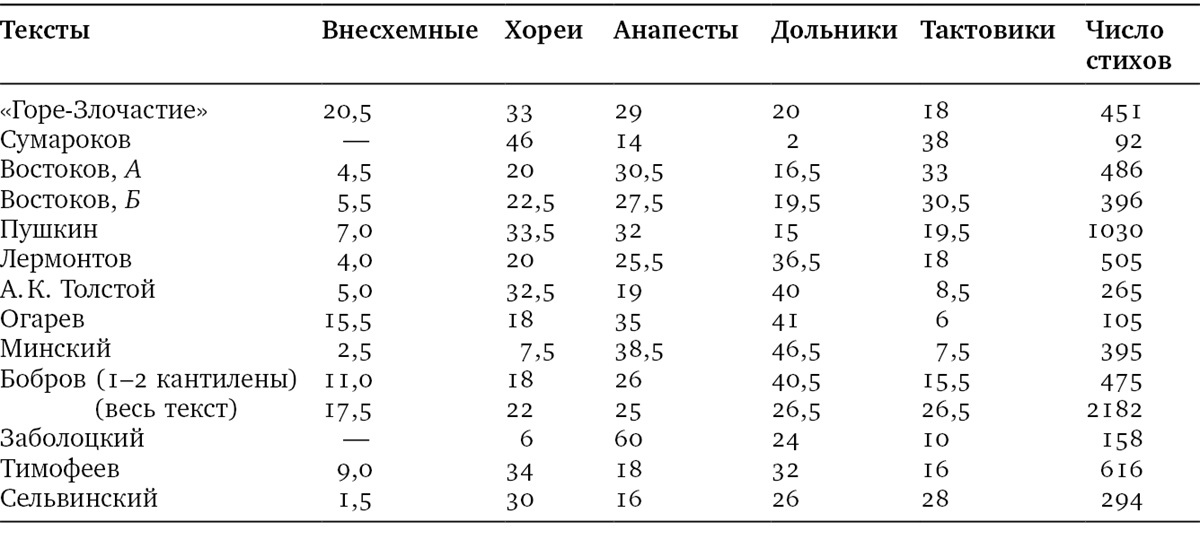

Таблица 14

8

Литературные имитации народного стиха: тактовик. Мы обследовали 15 текстов или групп текстов XVII–XX веков. Обследование дало следующие показатели (таблица 13, в абсолютных числах).

Выпишем и здесь, как ранее для народного стиха, основные показатели состава стиха: сперва долю внесхемных «прочих форм» (в процентах от всего количества стихов), потом долю каждой из четырех групп тактовиковых ритмов (в процентах от всего количества схемных стихов, т. е. без учета «прочих форм») – см. таблицу 14.

Тексты, обследованные в двух приведенных таблицах, таковы:

«Повесть о Горе-Злочастии», XVII век; А. Сумароков, «Хор ко превратному свету», 1763; А. Востоков, переводы из сербских песен и другие стихи, 1812–1827; А. Пушкин, «Песни западных славян» (П), «Сказка о рыбаке и рыбке» (С) и несколько отрывочных набросков (О), конец 1820‐х – 1830‐е годы; М. Лермонтов, «Песня про царя Ивана Васильевича…», 1837; А. К. Толстой, стихотворения 1850‐х годов; Н. Огарев, «С того берега», 1858; Н. Минский, «У отшельника», 1896; С. Бобров, переложение «Песни о Роланде» (кантилены 1–2), 1935; Н. Заболоцкий, «Исцеление Ильи Муромца», около 1950; Л. Тимофеев, переложение «Слова о полку Игореве», 1953; И. Сельвинский, «Три богатыря», 1960‐е годы (отрывок, напечатанный в журнале «Октябрь», 1963, № 5, за вычетом двух вставных «старин гусляра»). Отдельные строки-вставки, написанные другими размерами («Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!..») в подсчет не вошли.

а) «Повесть о Горе-Злочастии», по существу, даже трудно назвать имитацией народного стиха – скорее, это прямое и непрерывное продолжение традиции народного стиха, переходящее из устного творчества в письменное. Тематическая связь «Горя-Злочастия» с народными песнями известна и исследована (В. Ф. Ржигою); метрическая связь «Горя-Злочастия» с народным тактовиком явствует из приводимых цифр. По соотношению четырех ритмических групп «Горе» совпадает с основным, «нормальным» типом былинного тактовика (типом Сивцева-Поромского): преобладание хорея – нерезкое, анапестов и дольников – даже больше, чем чистых тактовиков. Сравнительно высокий процент аномальных форм объясняется порчей текста при записи – то же самое мы видели в текстах Кирши Данилова. («Реставрацию подлинного текста» предпринял в свое время, как известно, Ф. Е. Корш[60] и осуществил ее с большой легкостью, хотя, конечно, и с достаточным произволом.) Точно так же уже знакомой нам тенденцией «пословесных записей» к укорочению стиха можно объяснить усиление дольниковых форм (наиболее близкие метрически к «Горю» былины – Домны Суриковой – это тоже пословесная запись!) и усиление коротких строк в составе хорея. Вот образец звучания «Повести о Горе»:

Изволением Господа Бога и Спаса нашего —Иисуса Христа Вседержителя АнОт начала века человеческого Х5А в начале века сего тленного Х5Сотворил Бог небо и землю, Дк 1–2Сотворил Бог Адама и Евву, АнПовелел им жити во святом раю, Х5Дал им заповедь божественну: Х4Не повелел вкушати пло́да виноградного Я6От едемского древа великого… Анб) Сумароковский «Хор ко превратному свету» представляет собой имитацию вполне определенного произведения народной словесности – песни «Птицы», или «Птицы и звери» («…Орел на море воевода, Перепел на море подьячий, Петух на море целовальник, Журавль на море водоливец… Ворон на море шумен, Живет он всегда позадь гумен…» – ср. конец «Сказки о медведихе» Пушкина). Интересно сравнить соотношение четырех ритмических групп у Сумарокова и в двух вариантах «Птиц» – «пословесном», из сборника Чулкова, и записанном с напева, из сборника Гильфердинга (см. таблицу 2).

Отношение «хорей: анапест: дольник: чистый тактовик» таково:

Чулков 16,5: 34: 13,5: 36Гильфердинг 35: 16: 3: 46Сумароков 46: 14: 2: 38Стих Сумарокова оказывается ближе к звучанию подлинной народной песни, чем пословесная запись Чулкова. Однако в дальнейшей разработке ритмов народного стиха Сумароков обнаруживает осторожность и сосредоточивается лишь на немногих вариациях: на 5-стопном хорее, на дактиле и на тактовике без сверхсхемных ударений. Прямых влияний стиха Сумарокова на стих Востокова, Пушкина и т. д. обнаружить не удается. В стиховедческой литературе на «Хор» Сумарокова впервые обратил внимание лишь Н. Трубецкой[61]. Вот образец звучания «Хора» Сумарокова:

За морем подьячие честны: Тк 3–2За морем писать они умеют; Х5За морем в подрядах не крадут; Тк 3–2Откупы за морем не в моде, Тк 2–3Чтобы не стонало государство. Х5Завтрем там истца не питают. Тк 3–2За морем почетные люди Тк 3–2Шеи назад не загибают, Тк 2–3Люди от них не погибают… Тк 2–3в) А. Востоков был не только стиховедом, но и поэтом. Он экспериментировал с народным стихом в стихотворениях 1812–1813 годов «Вафтруднир» (из «Эдды»), «Изречения Конфуция» (из Шиллера), «Российские реки», а в 1825–1827 годах использовал его в переводах 9 сербских песен из сборника Караджича: «Марко Кралевич в темнице», «Братья Якшичи», «Смерть любовников», «Свадебный поезд», «Строение Скадра», «Яня Мизиница», «Сестра девяти братьев», «Девица и солнце», «Жалобная песня благородной Асан-Агиницы». В высшей степени интересно сравнить метрику этих стихотворений, во-первых, с подлинной метрикой народного эпического стиха и, во-вторых, с той трактовкой, которую этот стих получает в теоретической концепции самого Востокова.

Переводы А. Востокова из сербских народных песен представляют особый интерес в двух отношениях: во-первых, как образец «Песен западных славян» Пушкина и, во-вторых, как образец стихотворной практики виднейшего стиховеда-теоретика. На то, что песни Востокова влияли на песни Пушкина, указал еще Б. Томашевский[62], однако метрического разбора песен Востокова он не пытался сделать; а продолживший его сопоставление Б. Ярхо ограничился подсчетом числа слогов и числа ударений в стихе у Востокова и Пушкина, не касаясь самого главного – объема и расположения междуударных интервалов[63]. Поэтому позволим себе остановиться на этом материале подробнее.

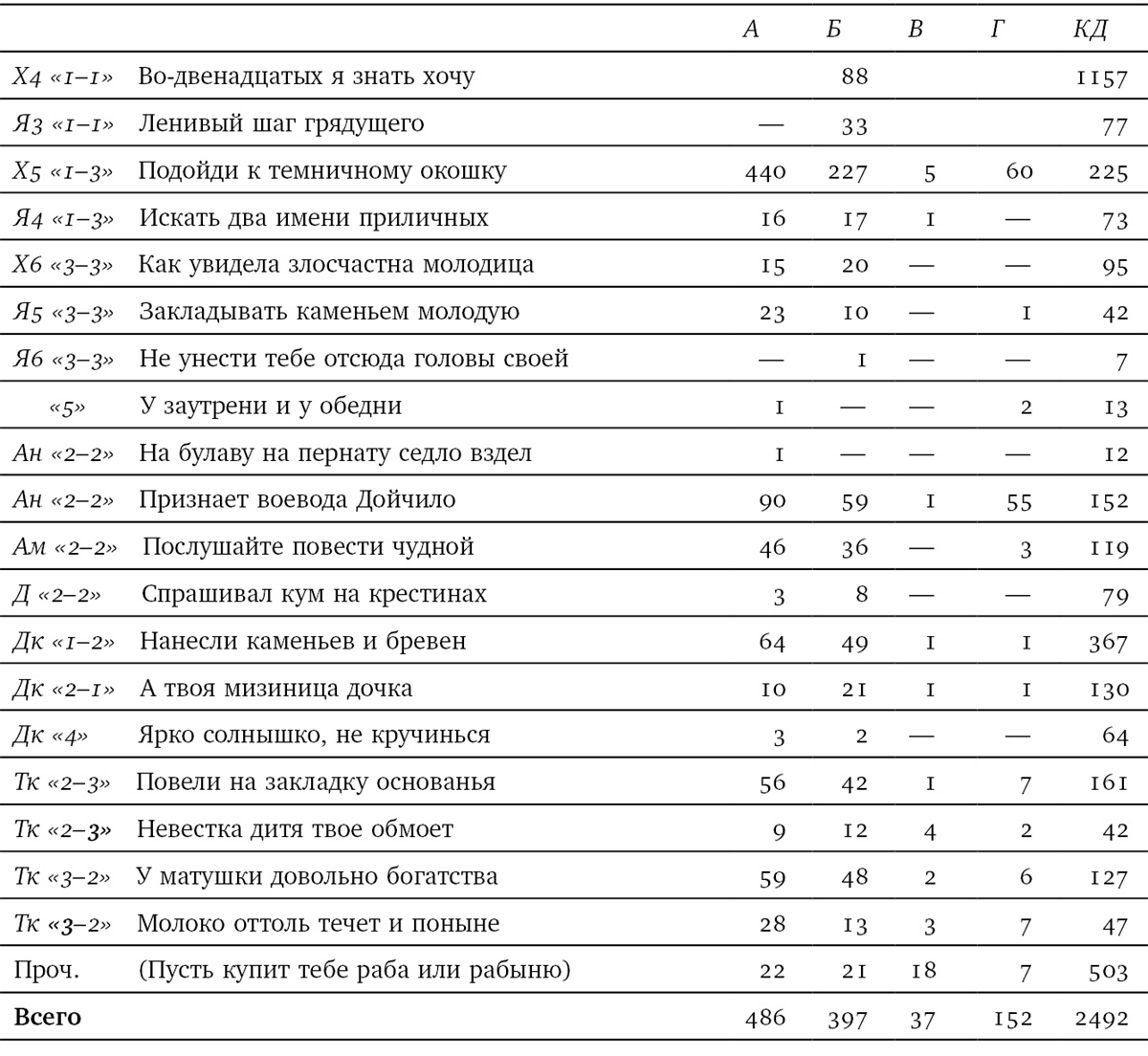

Первое, что необходимо оговорить, приступая к анализу востоковского стиха, – это его неоднородность. В нем можно различить 4 типа, которые мы условно обозначим буквами А, Б, В и Г. Приведем перечень основных ритмических вариантов востоковского стиха (X4 – 4-стопный хорей и т. п., Ан – анапест, Дк – дольник, Тк – чистый тактовик) и их количества во всех четырех группах востоковских текстов, а также в том памятнике подлинного народно-эпического стиха, на который опирался Востоков в своей теории, – в сборнике Кирши Данилова («КД»; из этого сборника нами просчитано 10 былин по изданию 1958 года, № 1, 3, 6, 11, 15, 18, 23, 24, 47, 49).

Тип А с женским окончанием можно считать основным типом стиха Востокова:

Город строили три брата родные, Тк 3–2По отечеству Мрлявчевичи братья: Тк 2–3Один был брат Вукашин краль, Дк 1–2Другой Углеша воевода, Я4А третий – Мрлявчевич Гойко… Дк 1–2Остальные три типа представляют собой отклонения от него в области каталектики (тип Б), тоники (тип В) и силлабики (тип Г). Вот в чем эти отклонения заключаются.