Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

Таблица 5

Таблица 6

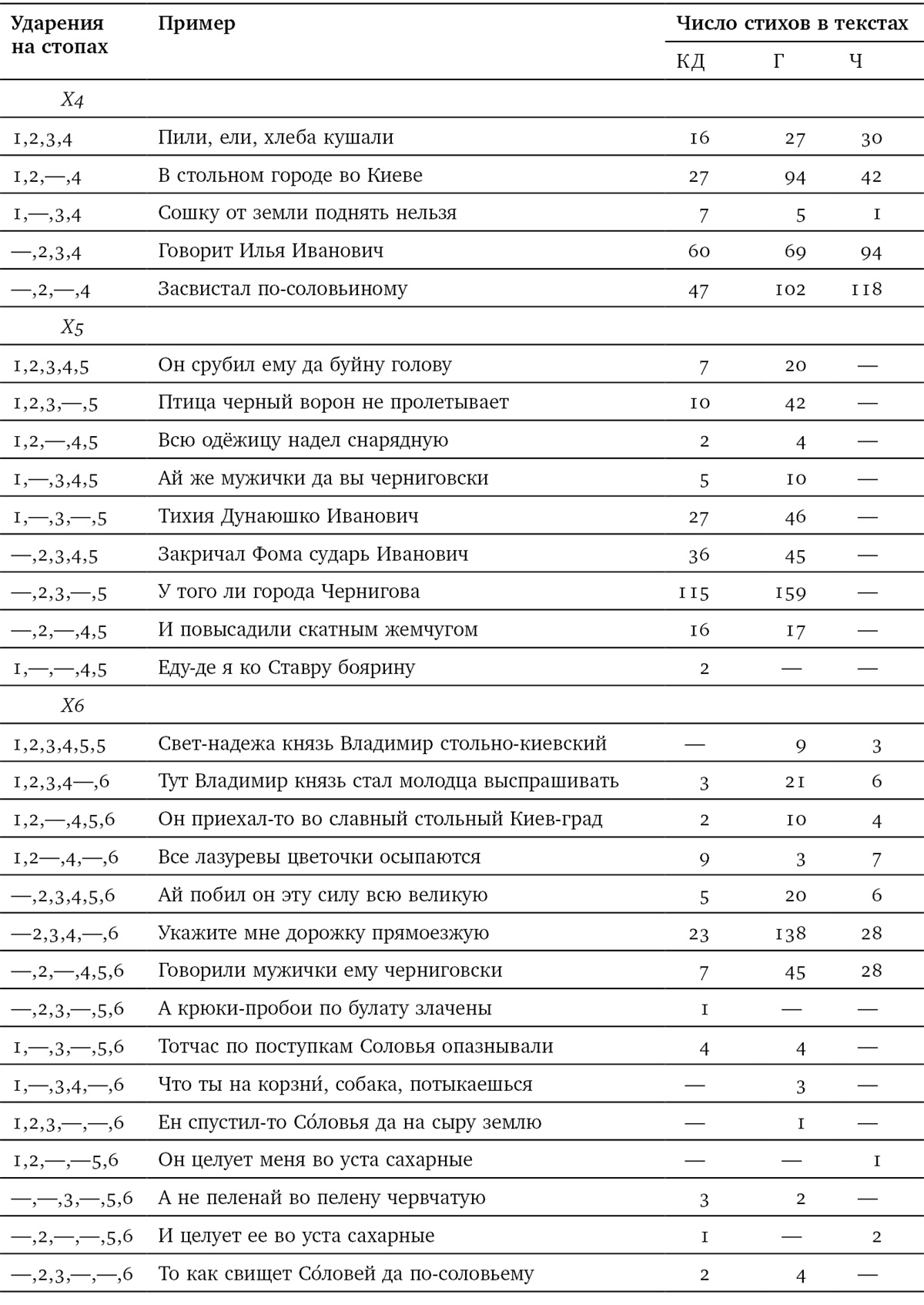

Хорей с дактилическим окончанием дает в нашем материале следующие ритмические вариации по текстам Кирши Данилова (КД), Гильфердинга (Г) и Чулкова (Ч). По Кирше для шестистопного хорея были дополнительно взяты стихи из былин № 3, 6, 15, 23, 47; по Гильфердингу материал для четырехстопного хорея взят из 4 былин Калинина, а для пяти- и шестистопного хорея – из былин Рябинина № 73, 74, 79 и 81; некоторые стихи сомнительного ритма из подсчета были исключены (таблица 5).

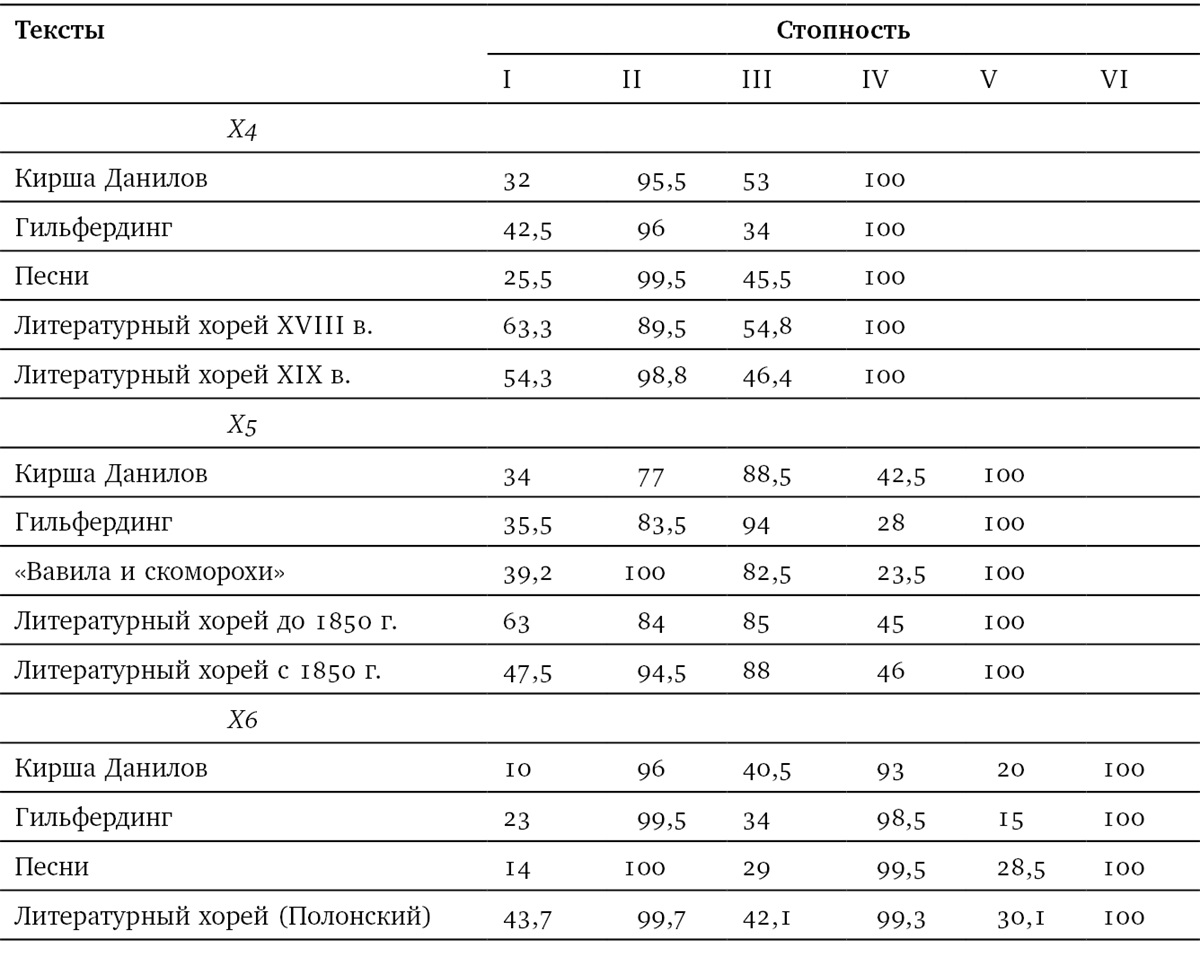

Это дает такое распределение ударений (в процентах) по стопам (для народных хореев в сопоставлении с литературными хореями); все сравнительные данные взяты из книги К. Тарановского[46] – см. таблицу 6.

Сильными стопами в этих размерах являются: в четырехстопном хорее – II и IV; в пятистопном – II, III и V; в шестистопном – II, IV и VI. Разность между средней ударностью сильных стоп и средней ударностью слабых стоп в каждом размере может служить показателем его ритмической отчетливости в данном тексте. Разность эта повсюду меньше у Кирши Данилова, больше у Гильфердинга и еще больше в песеннике Чулкова: стих песен звучит почти правильным «третьим пеоном», дважды повторенным в четырехстопном хорее и трижды повторенным в шестистопном хорее. По-видимому, сам стиль исполнения песен требовал от их стиха большей четкости, чем стиль исполнения былин. По той же причине и пятистопный хорей, столь заметный в былинах, теряется в песнях настолько, что не дает даже достаточного числа строк для таблицы: это размер асимметричный, и песни его не любят. Литературный хорей во всех трех размерах менее четок, чем народный: слабые стопы в нем больше отяжелены ударениями. Движение хорея в XVIII–XIX веках от менее четкого к более четкому (сравнительно) противопоставлению сильных и слабых стоп – это движение по пути сближения с ритмом народного хорея.

Особого замечания требует одна особенность былинного пятистопного хорея. Это сравнительное обилие пропусков ударения на II стопе, которая в литературном стихе (и в скоморошьей былине о Вавиле, детально изученной Якобсоном) почти всегда ударна. По-видимому, дело в том, что в обычных былинах, где чередуются пяти- и шестистопные стихи, строки типа «Тихия Дунаюшко Иванович» воспринимаются не в ряду остальных пятистопных хореев, а в ряду шестистопных хореев с их обычным ритмом «Прямоезжая дорожка заколодела» – как шестистопный хорей, начало которого, так сказать, усечено на два слога; в «Вавиле» же, где шестистопного хорея почти нет, и тем более в литературном стихе ритму таких строк опереться не на что, и оттого эта и ей подобные ритмические вариации исчезают из состава стиха. Потому-то в литературном стихе II стопа чаще несет ударение, чем III, в былинном стихе – III чаще, чем II.

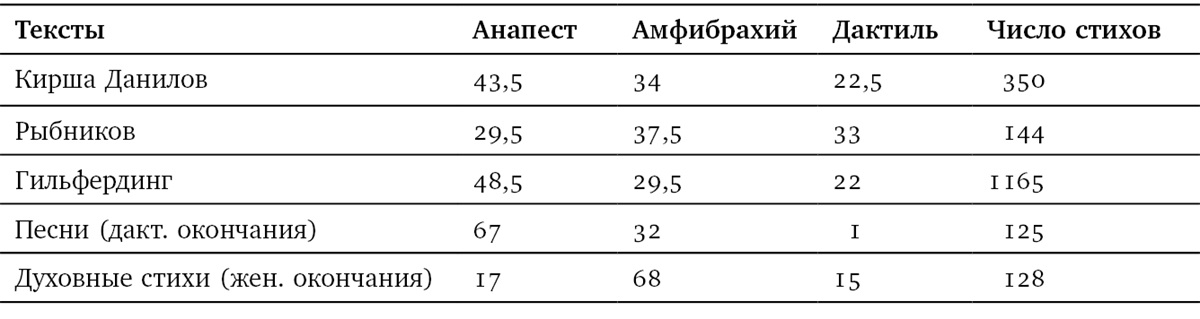

4.2. Состав трехсложных ритмов в народном стихе не требует столь подробных комментариев. Соотношение анапеста, амфибрахия и дактиля в наших текстах таково (таблица 7).

В былинном стихе у Гильфердинга больше всего анапестов и меньше всего амфибрахиев – опять-таки потому, что, записывая с голоса, он записывал и все «а», «и», «да», которые начинали стих и дополняли односложный его зачин до двухсложного. Любопытно, что на доле дактилей эта разница в записи не сказалась. Из отдельных сказителей наибольший процент амфибрахиев дают К. Прохоров, Д. Сурикова, К. Романов – те, у которых в двусложных размерах был повышен процент ямба. Максимум амфибрахиев (как и в двусложных размерах – максимум ямбов) обнаруживают духовные стихи; следует ли это отнести за счет специфики жанра или за счет записи Киреевского – неясно. Максимум анапестического единообразия оказывается у Чулкова: опять-таки песенная четкость, по-видимому, требует большего единства ритма.

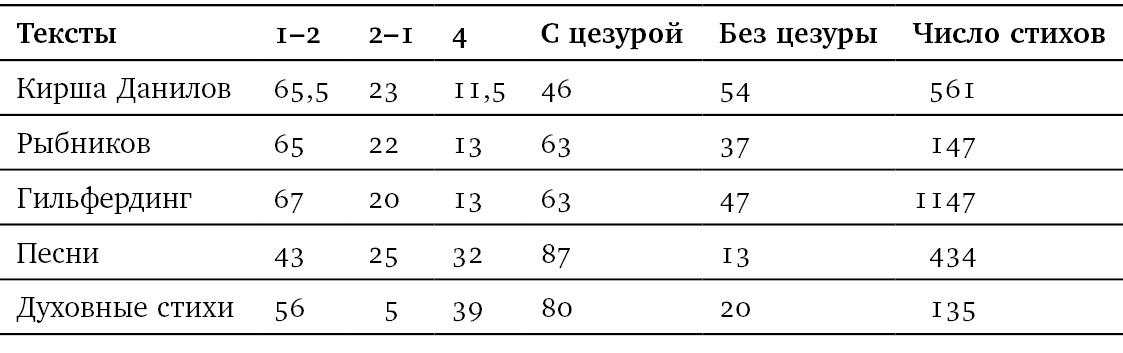

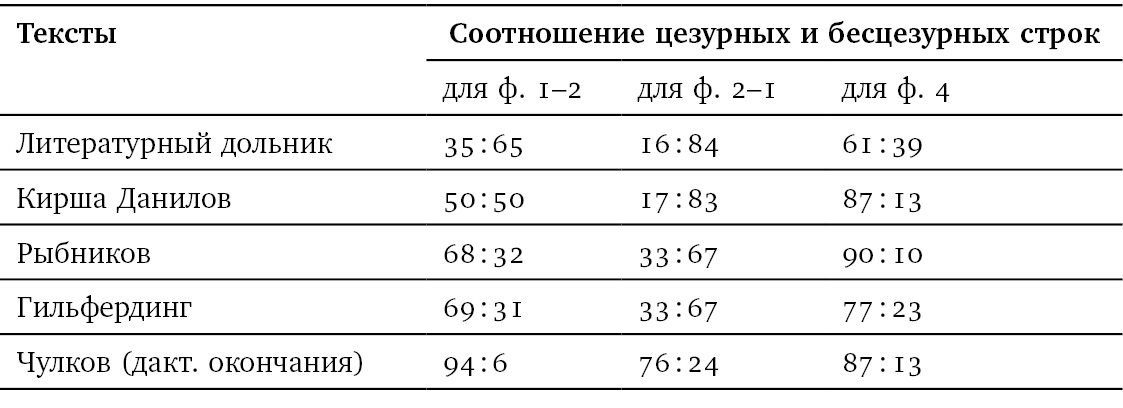

4.3. Состав дольниковых ритмов требует классификации по двум признакам: во-первых, по соотношению ритмических форм 1–2 («Услыши нашу молитву»), 2–1 («Ты нищий, ты нищий, брате») и 4 («До тяжкого прегрешенья») и, во-вторых, по соотношению стихов с серединной цезурой и без нее (см. таблицу 8; все данные – по стихам с дактилическим окончанием; в стихах с женским окончанием дольники слишком малочисленны, чтобы выносить их в таблицу).

Таблица 7

Таблица 8

Таблица 9

Первое, что обращает на себя внимание, – это преобладание ритмической формы 1–2 над двумя другими. Это особенно интересно потому, что в литературном трехударном дольнике, как известно, эта форма чем далее, тем менее употребительна, господствующей же формой является 2–1[47]. Литературный дольник укорачивает междуударные интервалы к концу стиха, как бы убыстряя темп, народный дольник, наоборот, удлиняет интервалы, замедляет темп. Второе, что обращает внимание, – это повышенный процент формы 4 в стихе песен и духовной лирики по сравнению с былинным стихом: стих былин как бы предпочитает трехчленное строение, стих песен тяготеет к двучленному. Третье, что обращает внимание, – это повышенный процент цезурных строк в народном дольнике по сравнению с литературным и в песенном – по сравнению с былинным. Это особенно ясно из соотношения цезурных и бесцезурных строк по различным ритмическим формам литературного, былинного и песенного дольника (см. таблицу 9; данные о литературном дольнике – по нашим подсчетам для стихов с мужскими и женскими окончаниями[48]).

Таким образом, народный стих обнаруживает стремление к двучленной симметрии не только в двухударных стихах формы 4, где это подсказано естественными данными языка, но и в трехударных стихах форм 1–2 и 2–1: среднее ударение звучит ослабленно и воспринимается почти как сверхсхемное:

Ты взойди́, взойди, красно со́лнышко,Над горо́й взойди над высо́кою,Над дубро́вушкой над зеле́ною,Обогре́й ты нас, добрых мо́лодцев,Обсуши́ ты нам платье цве́тное…(Чулков, III, № 93)Поэтому неудивительно, что и средний процент цезурных строк в народном дольнике так высок – а в песенном особенно: как потому, что там больше доля формы 4 с ее естественной двучленностью, так и потому, что там больше доля цезурных строк и в остальных формах. Именно отсюда, как известно, пошли «пятисложники» Кольцова.

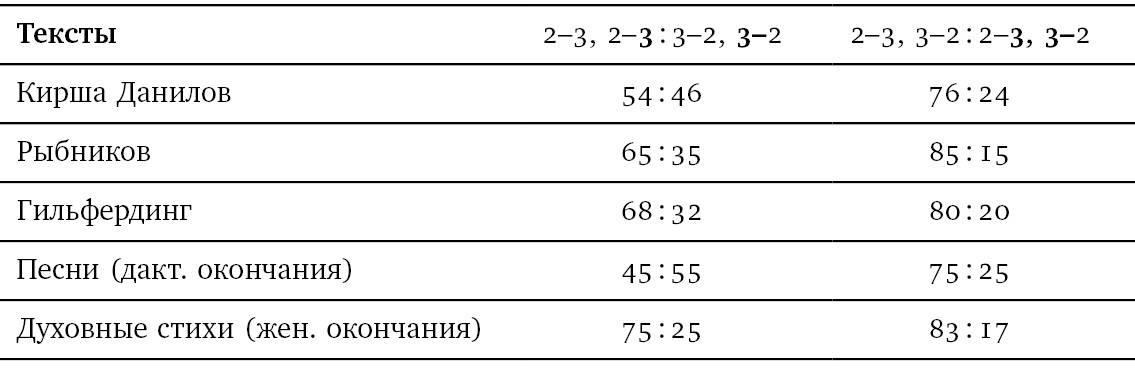

4.4. Состав специфически тактовиковых ритмических форм требует классификации по двум признакам: во-первых, по соотношению строк с расположением междуударных интервалов 2–3, 2–3 и 3–2, 3–2; во-вторых, по соотношению строк с неполноударными интервалами 2–3, 3–2 и с полноударными 2–3, 3–2. Эти соотношения видны из таблицы 10.

Ритмические формы 2–3, 2–3 всюду, за единственным исключением, преобладают над ритмическими формами 3–2, 3–2. Так же как и в дольниковых строках, интервалы к концу стиха удлиняются, темп замедляется. И так же, как в дольниковых строках, эта тенденция народного стиха противоречит тенденции литературного стиха: в большинстве известных нам образцов тактовика у поэтов XX века, напротив, формы 3–2 преобладают над формами 2–3, интервалы к концу стиха укорачиваются, темп убыстряется. Чем объяснить такое расхождение между ритмическими тенденциями народного и литературного стиха, на теперешнем этапе исследования сказать трудно. Может быть, замедление темпа к концу стиха служит своего рода подготовкой к межстиховой паузе, значение которой в нерифмованном народном стихе важнее, чем в рифмованном литературном. Но это, конечно, только догадка.

Соотношение строк с неполноударными трехсложными интервалами 3 и полноударными 3 в народном стихе более или менее устойчиво. (Можно заметить, что из гильфердинговских сказителей наибольший процент полноударности дают, в числе других, Сорокин и Щеголенок, представители «расшатанного» стиха, а наименьший процент полноударности – Рябинин и Калинин, представители «упрощенного» стиха.) По сравнению с этим литературный тактовик дает гораздо более изменчивую картину: в нем процент полноударных трехсложных интервалов с течением времени все более повышается, в раннем тактовике процент стихов 2–3 и 3–2 ниже, чем в народном стихе, в позднем – выше.

Таблица 10

4.5. На характеристике «прочих форм», то есть строк, не укладывающихся в схему трехиктного тактовика, мы не имеем возможности останавливаться подробно. Ограничимся отдельными замечаниями.

В былинах «упрощенного», хореизированного стиха большинство внесхемных строк также представляют собой хореи, только более длинные, чем обычные четырех-шестистопные: так, в «Илье и Соловье» Рябинина все 24 внесхемных строки оказываются такими длинными хореями:

Из того ли то из города из Муромля, Х6Из того села да с Карачирова, Х5Выезжал удаленькой дородний добрый молодец, Х7Он стоял заутрену во Муромли, Х5Ай к обеденке поспеть хотел он в стольнёй Киев-град, Х7Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову… Х8В былинах «расшатанного» стиха более или менее беспорядочно громоздятся внесхемные строки: удлиненные, укороченные и с нестандартно раздвинутыми интервалами; подчас кажется, что единственным метрическим признаком, объединяющим строки, остаются дактилические окончания и анафоры. Пример был приведен в предыдущем параграфе.

Напротив, в песнях внесхемные стихи сравнительно единообразны: в 90 случаях из 100 они образуются удлинением одного из интервалов с 3 до 4 слогов, и при общей тенденции растяжения интервалов к концу стиха удлиненным обычно оказывается второй интервал:

Любя меня, сердечный друг покинул, 1.3.3.1Покинул он, душа моя, ненадолго, 1.3.4.1На малое на время, на недельку, 1.3.3.1С недельки он, душа моя, на годочек, 1.3.4.1С годочка он, душа моя, бросил вовсе… 1.3.4.1(Чулков, II, № 156)Настойчивое возвращение этого четырехсложного интервала перед концом строки делает его как бы сигналом, предупреждающим о стихоразделе; потребность в таком сигнале при малоприметном женском окончании особенно велика. Есть песни, в которых четырехсложность второго интервала выдержана почти сплошь[49].

В духовных стихах внесхемные строки по большей части напоминают собой строки молитвословного стиха – без метра, без особой заботы о единстве окончаний, с синтаксическим параллелизмом и синтаксическими стихоразделами[50]. Можно сказать, что метрика духовного стиха – это скрещение метрики былин и метрики молитвословия. Стих о Борисе и Глебе в одном из вариантов заканчивается типично былинным трехиктным метром:

Служили молебны благочестии Тк 2–3Двум братам Борису и Глебу; АмСвятые тела обретоша нам АмДвух братьев Бориса и Глеба; АмОт святых мощей было прощение; Х5Погребали их, светов, со славою… Ан(Бессонов, № 145)в другом – типично молитвословным складом свободного стиха:

Явил Господь свою милость:Было от святых мощей прощение,Слепыим давал Господи прозрение,Глухиим давал Господи слышание,Скорбящиим-болящиим исцеление,Всему миру давал Господи вспоможение,Спасалась Россия вся от варварского нашествия.(Бессонов, № 143)Поздние записи былин мы, как сказано, не просчитывали, но впечатление от общего просмотра таково, что доля внесхемных стихов в них растет, «расшатанность» ритма усиливается. Выхваченный наудачу отрывок из записей Астаховой 1928 года от Я. Гольчикова[51] дал из 20 стихов 13 внесхемных:

А заходят ле во палатушки белокаменны, – (4–4)А заходят ле во гринюшки столовыя, Х6А крест тут ле кладут да де по писа́ному, – (3–4)А поклон ле они ведут по ученому, – (4–2)А поклонились ле Настасьюшке королевныи, – (3–4)А закричала Настасьюшка королевна же… – (2–4)Обследование с подсчетами всех былинных записей разных времен и мест, которое, быть может, позволит говорить о ритмических тенденциях различных сказителей, различных поколений, различных центров и даже, как предполагал Гильфердинг, различных сюжетов, – интереснейшая задача русского стиховедения.

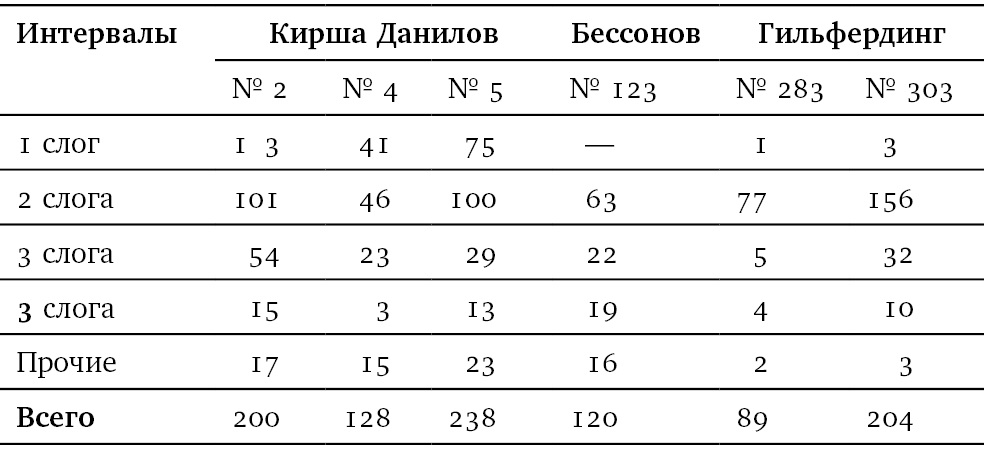

5Двухиктный народный стих. Гильфердинг определял его как «хорей с дактилем», но «из меньшего числа стоп, трех- или четырех- вместо обыкновенного пяти-, шести- и семистопного стиха». Примеров он приводил два: былину о Щелкане (№ 283, от Меньшиковой) и былину о большом быке (№ 303, от Завала). Мы прибавили к ним еще три текста из Кирши Данилова (№ 4 «Щелкан», № 5 «Мастрюк», № 2 «Гость Терентьище») и духовный стих о Федоре Тирине (Бессонов, № 123). Комическое содержание некоторых из этих произведений («Гость Терентьище», «Большой бык») дало повод называть этот стих «скоморошьим», но, так как чаще «скоморошьим» называют говорной, раёшный стих, мы этого термина употреблять не будем. Вот пример этого стиха, приводимый Гильфердингом:

А на стуле на бархатном, 2.2.2На златом на ременчатом 2.2.2Сидел тут царь Возвяг, 1.1.2Возвяг сын Таврольевич, 1.2.2Ен-де суды рассуживал, 2.2.2Все дела приговаривал, 2.2.2И князьев бояр пожаловал 2.3.2Селами, поместьями, 3.2Городами с пригородками… 2.3.2Вот другой пример:

Собирался Федор Тыринов 2.3.2По свою родну матушку: 2.2.2Он берет книгу евангельску, 2.3.2Он берет животворящей крест, 2.3.2Наточил саблю вострую, 2.2.2Отпустил копье мурзавецкое, – (2.1.2.2)Он садился на добра коня… 2.3.2Из примеров видно, что круг ритмических вариаций двухиктного дольника сравнительно неширок. Вот распределение интервалов разной длины в наших текстах (таблица 11).

Господствующий интервал во всех текстах – двусложный. Степень его преобладания в различных записях различна: у Гильфердинга он составляет более трех четвертей всех интервалов, у Кирши его доля сокращается и за ее счет сильно увеличивается доля односложных интервалов: по-видимому, это опять следствие выпадения восполнительных частиц при пословесной записи. «Федор Тирин» занимает промежуточное положение.

Таблица 11

Напомним, что по теоретическому расчету для языка художественной прозы XIX века соотношение интервалов 1: 2: 3: 3 приближенно равно 18: 41: 28: 13, а в современном двухиктном тактовике (Р. Рождественского), довольно близком к расчетному, – 10: 40: 30: 20[52]. Полагаем, что разбухание двусложного интервала в народном стихе есть его ритмическая тенденция.

Так как мы не рассматриваем внимательно строения анакрус и окончаний в народном стихе, то отметим здесь лишь попутно любопытный факт: в двухиктном стихе доля господствующих двусложных окончаний ниже, чем в трехиктном, и за ее счет усиливается главным образом доля затянутых, трех- и четырехсложных окончаний; в «Большом быке» трехсложных окончаний (в половине случаев – со сверхсхемным ударением на конце) больше, чем двусложных. Это – средство усилить стихораздел, чтобы не слить два коротких стиха в один:

Да как сам-то похаживает, 2.2.3Да как сам-то покрякивает, 2.2.3Бородой-то потряхивает, 2.2.3Да как сам выговаривает: 2.2.3«Да как есть ли у меня на дворе 2.3.3Да таки люди надобные: 2.2.3Да сходили бы на барской двор, 2.3.2Да на поместье дворянское, 3.2.2По того ли по большого быка, 2.3.3По быка Рободановского…» 2.2.3Распространенность двухиктного стиха невелика, и литературных имитаций он вызвал мало. В силлабо-тонической системе эти имитации давали двустопный анапест с дактилическим окончанием: этот размер встречается в стилизациях народной песни у Дельвига («Сиротинушка, девушка, / Полюби меня, молодца…»), Грамматина («Не шуми ты, погодушка…»), Цыганова, вплоть до Огарева (1839; «Тяжела голова моя, / Мои очи заплаканы…»), но затем он полностью выходит из употребления. В чисто-тонической системе воспроизводит наш размер М. Кузмин в переложении духовного стиха «Хождение Богородицы по мукам» в сборнике «Осенние озера» («Повел Пречистую / Миха́ил-архангел / По всем по мукам / По мученским: / В геенну огненную, / В тьму кромешную…»), но недолго выдерживает двухиктность и переходит к более свободному стиху.

6Четырехиктный народный стих. Этот размер состоит как бы из двух двухиктных стихов, разделенных цезурой; некоторые тексты, написанные таким размером, Бессонов печатает то длинными, то короткими строчками (ср. № 20 и 24). Гильфердинг выделяет его, но не дает ему определения; он пишет только: «Нужно их послушать на месте и в большом числе, чтобы судить об их складе и размере… даются с переливами голоса, с перехватом посреди стиха, с повторением слогов и слов». Пример он приводит в следующем виде:

Как во славном было го/роди во Ва́стракани́ 2.3.2 + 1.3Проявился тут дети/нушка незна́ем челове́к, 2.3.2 + 1.3.Как незнаемой дети/нушка неве́домой отку́ль. 2.3.2 + 1.3.Баско-щепетно по Ва/стракани погу́ливае́т, 2.3.3 + 1.3Уж он штапам офице/рушкам не кла́няется́, 2.3.2 + 1.3Вастраканскому губерна/тору чело́м ему не бье́т, 2.4.2 + 1.3.А сапоженки на нож/ках шелком та́ченыи, 2.3.1 + 2.3Черна шляпа на кудрях / и перщатки на руках… 2.3. + 2.3.Вот другой пример нашего стиха:

Жил себе на земле / славен-богат. 4. +.2.Пил-ел богатый, – / саха́р воскушал, 2.1 + 1.2.Дороги одежды / богатый надевал. 3.1 + 1.3.По двору богатый /похаживает;.3.1 + 1.3За ним выходила / свышняя раба, 1.2.1 +.3.В руцех выносила / мед и вино: 1.2.1 +.2.«Испей, мой богатый, / зе́лена вина, 1.2.1 +.3.Закушай, богатый, / сладкие меды!» 1.2.1 +.3.Выходил богатый / сам за ворота; 2.1.1 +.3.Ин пред воротами / перед богачевыми.3.1 +.3.2Лежит же убогий / во божьем труду, 1.2.1 + 1.2.Во божьем труду, / сам весь во гною… 1.2. + 1.2.(Бессонов, № 24)Ритмические вариации, возможные в первом полустишии, – те же, которые мы видели в двухиктном стихе; во втором полустишии к ним прибавляются вариации, образуемые пропуском ударения на последнем икте. Примеры:

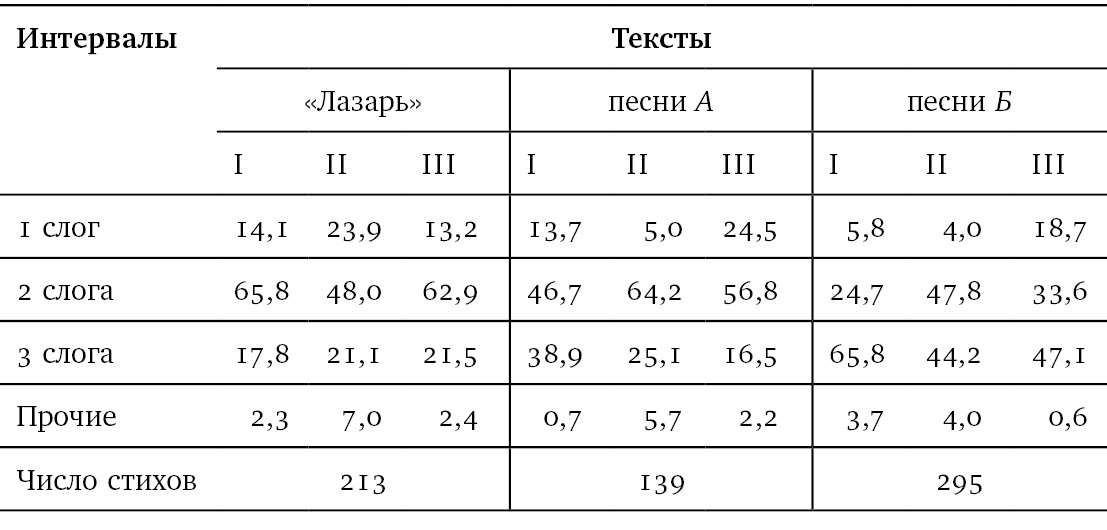

1. Выходил богатый… …вспоил, вскормил.2. За ним выходила… …мед и вино.3. До́роги одежды… …свышняя раба.2– …превечную.3– …не кланяется.4– …премилостивыих.У Гильфердинга образцов этого размера слишком мало, чтобы подвергать их статистическому обследованию. Зато их много в сборнике Чулкова. Мы взяли в качестве материала, во-первых, стих «О Лазаре убогом», цитированный выше, и, во-вторых, две группы песен из сборника Чулкова: первую (А) – I, 196; II, 184, 194, 195; III, 82; и вторую (Б) – I, 125–127, 129, 133, 169, 180, 182; II, 131, 187, 198; III, 117, 128. Разница между песнями двух групп в том, что в полустишиях песен первой группы двусложные интервалы преобладают над трехсложными, а в полустишиях второй группы – наоборот. Вот употребительность различных междуиктовых интервалов на первом, втором (цезурном) и третьем месте в четырехиктном стихе (первое число – количество случаев в «Лазаре», второе – в песнях А, третье – в песнях Б):

Первое полустишие:.1. – 30, 16, 17;.2. – 140, 65, 66;.3. – 32, 45, 151;.3. – 6, 9, 43; проч. – 5, 4, 18.

Цезурный интервал: 0 + 0 – 1, 1, 0; 0 + 1 – 13, 0, 9; 0 + 2 – 6, 35, 107; 0 + 3 – 0, 1, 5; 1 + 0 – 38, 7, 3; 1 + 1 – 77, 46, 24; 1 + 2 – 13, 7, 76; 1 + 3 – 2, 0,1; 2 + 0 – 19, 8, 10; 2 + 1 – 32, 27, 49; 2 + 2 – 9, 5, 6; 2 + 3 – 0, 0, 1; 3 + 3 – 1, 0, 0; 1 + 4 – 2, 0, 0; 3 + 2 – 0, 2, 4.

Второе полустишие:.1. – 10, 19, 17;.2. – 103, 55,45;.3. – 41, 18, 125;.3. – 3, 5, 14;.2 – 18, 15, 38;.3 – 31, 24, 54;.4 – 2, 0, 0; 5, 3, 2.

Для наглядности обобщим эти показатели: во-первых, объединим (для III интервала) ритмические вариации с наличным и с пропущенным ударением на последнем месте (т. е. 1. и.2–;.2. и. 3–;.3. и 4–); во-вторых, объединим (для II интервала) ритмические вариации по слоговому объему интервала, независимо от положения цезуры (то есть 0 + 2, 1 + 1 и 2 + 0 объединяются в интервале.2. и т. п.); в-третьих, объединим (для всех трех интервалов) вариации.3. и.3. Получим такую картину для каждой из наших групп текстов (таблица 12; цифры обозначают процент встречаемости данной формы).

Таблица 12

Из таблицы 12 видно, что в «Лазаре» господствуют двусложные интервалы (особенно внутри полустиший, слабее на стыке полустиший), а в песнях Б господствуют трехсложные интервалы (тоже сильнее внутри полустиший и слабее на стыке полустиший); песни А занимают промежуточное положение. Грубо упрощая, можно сказать, что для «Лазаря» характерен стих строения 2–1–2:

В руцех выносила мед и вино…;для песен А – стих строения 3–2–2:

За морем синичка не пышно жила…;для песен Б – стих строения 3–2–3:

Что по той ли быстрине, по Камышенке реке…Средняя длина I, II и III интервалов для «Лазаря»: 2,04–1,97–2,08; для песен А: 2,25–2,22–1,93; для песен Б: 2,63–2,42–2,29 слога. В «Лазаре» определяющей является тенденция к симметрии двух полустиший, в песнях намечается тенденция к постепенному сокращению полустиший от начала к концу стиха. Можно отметить и то, что в песнях несколько чаще появляется пропуск ударения на последнем икте («Лазарь» – 23,9 %, песни А – 28,1 %, песни Б – 31,2 %). Оба эти наблюдения позволяют сказать, что в народном четырехиктном стихе уже намечаются те тенденции к «облегчению» конца стиха, которые, как известно, приобретают полную силу в литературном стихе.

Так как в четырехиктных стихах возможен пропуск ударения на последнем икте, а в трехиктных – сверхсхемное ударение на окончании, то многие строки народного стиха могут одинаково входить в контекст как трехиктного, так и четырехиктного стиха. Разница тут определима лишь статистически: если в рассматриваемом тексте последний слог каждого стиха чаще ударен, чем безударен, – то этот текст следует рассматривать как четырехиктный; если чаще безударен, чем ударен, – то этот текст следует рассматривать как трехиктный. В былинном стихе окончание строки чаще безударно; поэтому мы считаем былинный стих трехиктным, несмотря на то что порой в нем попадаются целые группы строк с ударением на последнем слоге, которые могли бы войти и в четырехиктный стих:

Возьмешь ли, Никитич, меня за себя?А, право, возьму, ей-богу, возьму!..А и стал Добрыня жену свою учить…Он первое ученье – ей руку отсек…Четвертое ученье – голову ей отсек…А и эта голова не надобна мне…(Кирша Данилов, № 9)Именно из‐за наличия таких строк Ф. Е. Корш в свое время считал возможным свести былинный стих и песенный стих только что рассмотренного типа к одной и той же «четырехтактной» схеме «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои», осложняемой различными стяжениями. Думается, что это неосновательно; разница между трехиктным былинным и четырехиктным песенным тактовиком отчетливо ощутима даже на слух.

7Литературные имитации: силлабо-тонические размеры. Закончив обзор ритмики народного стиха в трех основных его размерах, мы можем перейти к характеристике литературных имитаций этого стиха. Имитации эти разнообразны, но возникают все одинаковым путем: среди многих ритмических вариаций народного тактовика выделяется какая-нибудь одна, звучание ее канонизируется, и она выдерживается на протяжении всего стихотворения. В первую очередь такой канонизации подверглись, конечно, те вариации, которые были созвучны привычным силлабо-тоническим размерам. При этом почти всегда они сопровождались нерифмованным дактилическим окончанием, казавшимся поэтам первым признаком народного стиха.

Обзоры литературных имитаций народных размеров уже делались в русском стиховедении[53]. Поэтому мы ограничимся лишь самой краткой систематизацией этого интересного материала.

а) Пятистопный хорей, исконный размер народного эпического стиха, не нашел в литературных имитациях почти никакого использования. Дело в том, что до середины XIX века (до лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…») этот размер был еще не освоен в русской поэзии, и поэты, писавшие в пору самых оживленных попыток имитации русского народного стиха – в конце XVIII – начале XIX века, – проходили мимо него. М. П. Штокмару удалось найти только один пример 5-стопного хорея с дактилическим окончанием в имитации народного стиха – первую песню гусляра из «Отрывков из сказания об Ольге» кн. З. Волконской (Штокмар почему-то пишет об этом уникальном примере, что он «не представляет интереса»[54]):