Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

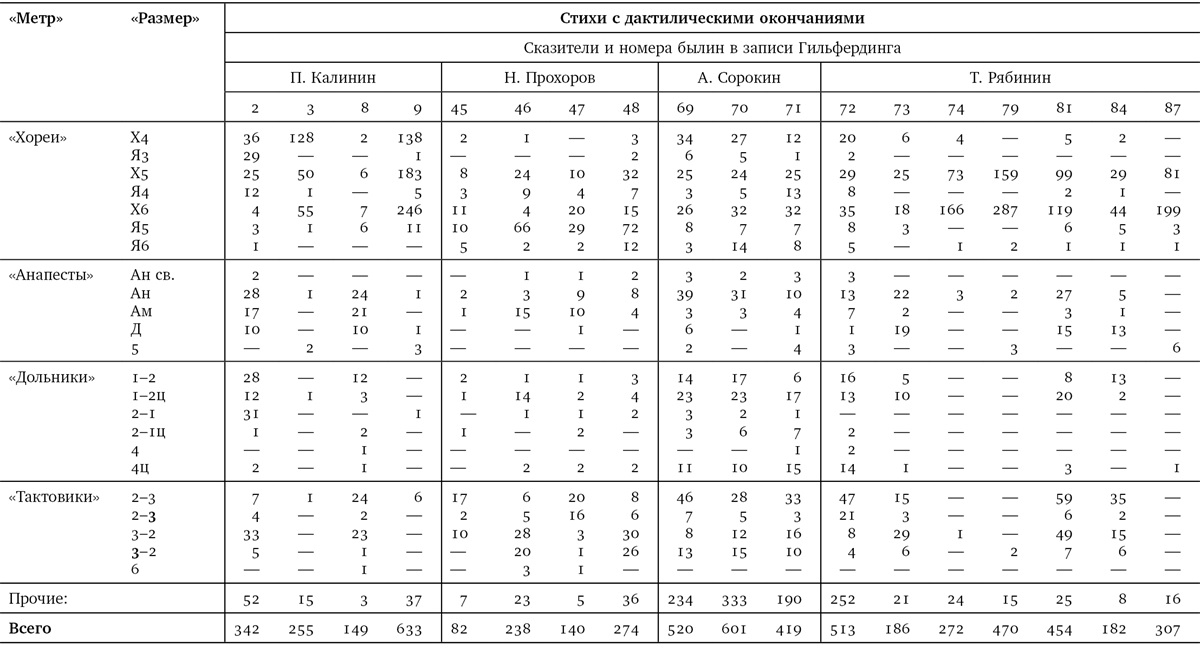

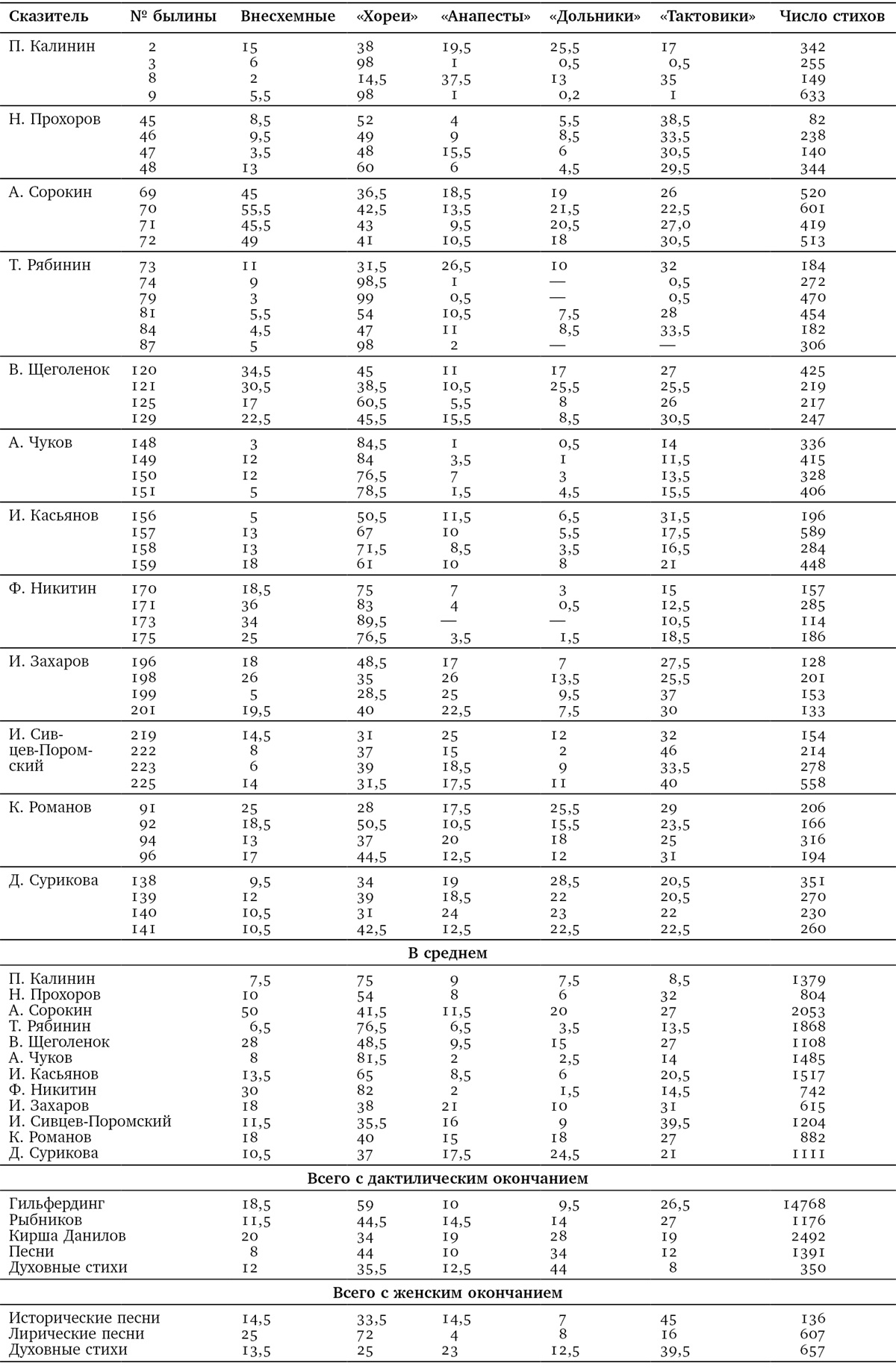

Таблица 2

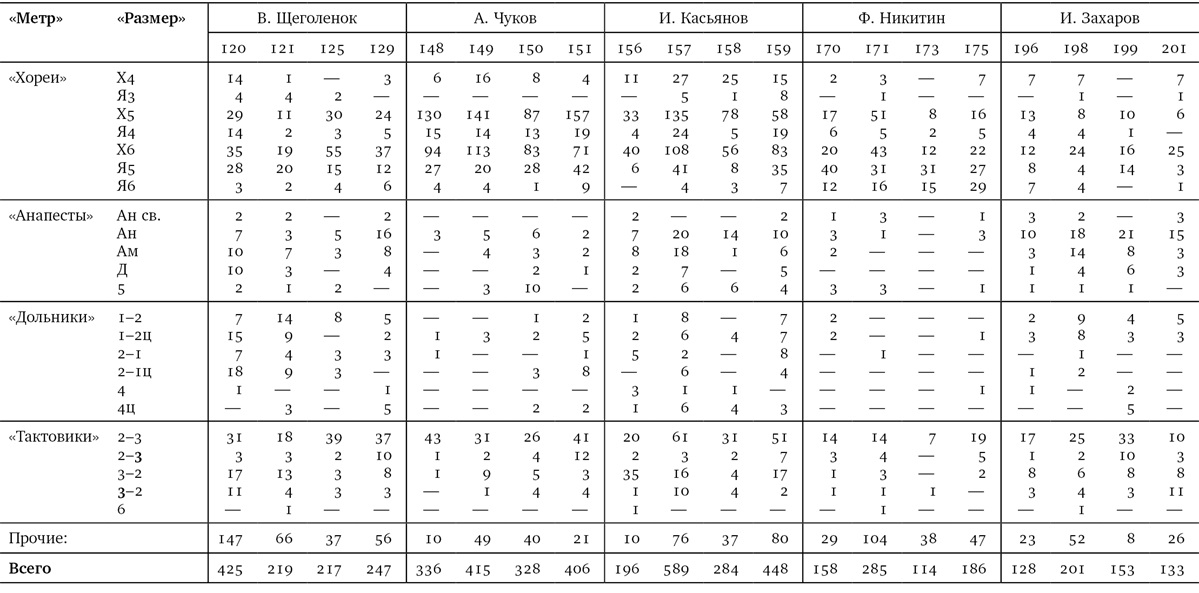

Таблица 2 (продолжение)

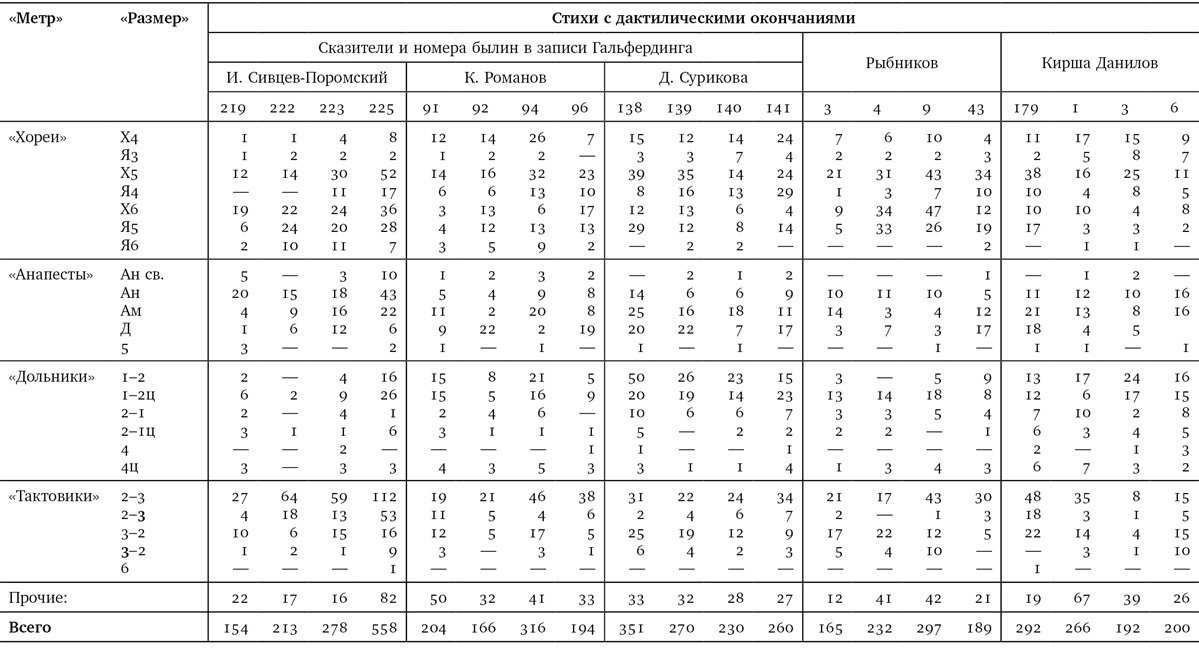

Таблица 2 (продолжение)

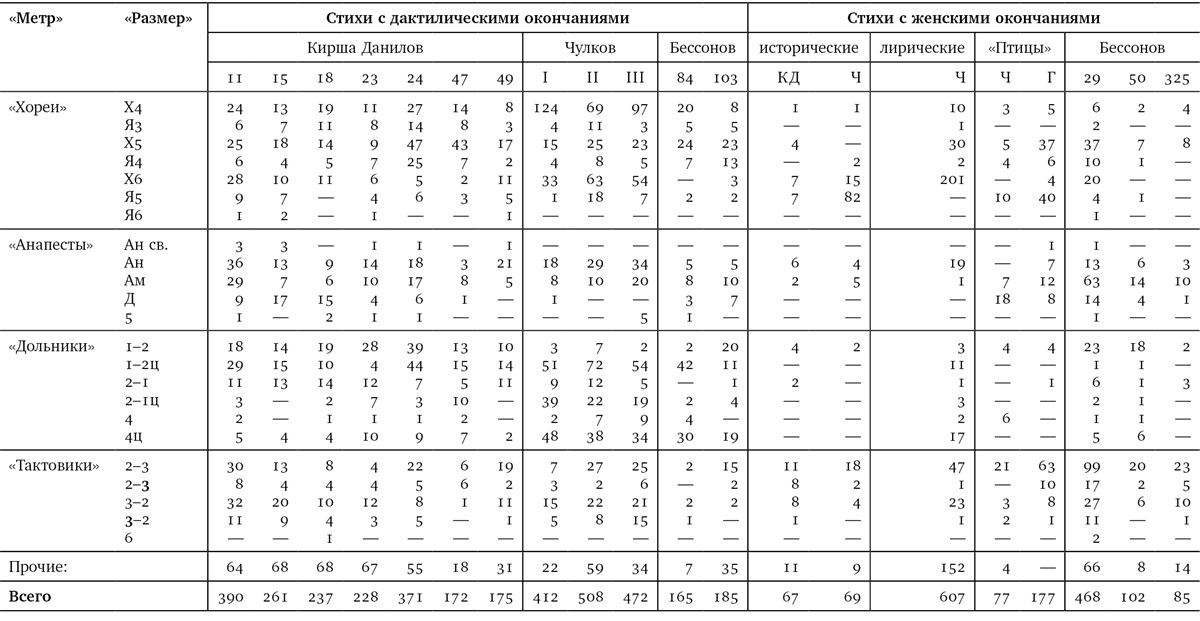

Таблица 2 (окончание)

Примечание: Г – Гильфердинг; КД – Кирша Данилов; Ч – Чулков

3.3. Выпишем в процентах основные показатели состава трехиктного народного тактовика: долю внесхемных «прочих форм» (от всего количества стихов) и долю каждой из четырех групп тактовиковых ритмов (от всего количества схемных стихов, т. е. без учета «прочих форм»). Сделаем это сперва отдельно для всех 50 былин сборника Гильфердинга, являющихся нашим основным материалом, а потом – по всем группам наших текстов (таблица 3).

Рассмотрим сперва состав 50 былин нашего основного материала: во-первых, долю в них внесхемных строк и, во-вторых, соотношение четырех групп в их схемных строках.

В среднем внесхемные строки в 50 гильфердинговских былинах составляют 18,5 %. В 13 былинах этот процент выше среднего уровня, в 37 былинах – ниже. Из 13 былин, особенно обильных внесхемными стихами, 10 принадлежат трем сказителям: А. Сорокину, В. Щеголенку и Ф. Никитину; причем все 4 былины, занимающие первое место в этом ряду, – былины А. Сорокина. Творчество этих мастеров ощутимо выделяется из массы былинного стиха, образуя в ней как бы особую метрическую манеру. Если бы мы рассматривали этот стих, на 28–50 % состоящий из внесхемных строк, в отрыве от общего фона былинной стиховой традиции, мы должны были бы прямо сказать, что это не тактовик, а акцентный стих. Остальные сказители в своем отношении к внесхемным строкам ведут себя более или менее одинаково и индивидуальных тенденций не обнаруживают. Наименьшую долю занимают внесхемные формы в стихе Т. Рябинина, П. Калинина и А. Чукова: минимум дает былина П. Калинина № 8 – «Смерть Чурилы». У этих авторов, таким образом, чистота метрической схемы тактовика соблюдается строже всего.

Из четырех групп ритмических форм на первом месте твердо стоят хореи, на втором – чистые тактовики, и на двух последних – анапесты и дольники. Хореи стоят на первом месте в 43 былинах из 50 (в 6 былинах на первое место выходят чистые тактовики, и в единственной былине – это та же «Смерть Чурилы» П. Калинина – анапесты). Из этих 43 былин в 38 за хореями следуют по частоте чистые тактовики, 4 раза дольники и 1 раз анапесты. Хореи – единственная группа ритмов, которая в некоторых былинах приближается к стопроцентному господству в ритме народного тактовика. Именно, в 13 былинах из 50 хореические строки занимают 75 и более процентов всех схемных строк. Все они принадлежат четырем сказителям: А. Чукову (все четыре его былины), Ф. Никитину (все четыре его былины), Т. Рябинину (№ 74, 79, 87), П. Калинину (№ 3, 9); максимум дает былина Т. Рябинина № 79 «Добрыня и змей», в которой из 455 схемных стихов 451 является хореем (99,2 %), да и из 15 внесхемных стихов 14 тоже являются правильными хореями (7–8-стопными). Если бы мы рассматривали эту и подобные ей былины изолированно от общего фона традиции былинного стиха, мы не усомнились бы, что она написана чистым хореем с немногочисленными нарушениями.

Таблица 3

Трое из четырех сказителей, наиболее богатых хореями, – А. Чуков, Т. Рябинин и П. Калинин – уже упоминались рядом как трое сказителей, наименее богатых внесхемными стихами. По-видимому, эти две тенденции исключают друг друга: одна, насыщающая былинный стих внесхемными формами, ведет к расшатыванию тактовикового ритма, другая, насыщающая былинный стих хореями, ведет к закостенению и упрощению тактовикового ритма. (Только Ф. Никитин, как мы видели, сумел совместить эти две тенденции – обилие внесхемных форм наряду со схемными и обилие хореических форм внутри схемных; но так как абсолютное число внесхемных строк у него почти вдвое превосходит абсолютное число хореев, то мы вправе считать, что тенденция к расшатыванию у него преобладает.) Таким образом, мы получаем право утверждать, что из общей массы «нормального» былинного стиха – трехиктного тактовика – выделяются два особых подвида: с одной стороны, «расшатанный» былинный стих, тяготеющий от тактовика к вольному акцентному стиху, а с другой – «упрощенный» былинный стих, тяготеющий от тактовика к силлабо-тоническому хорею.

Образцом «нормального» былинного стиха, свободного от обеих крайностей, может служить стих И. Сивцева-Поромского, И. Захарова, Н. Прохорова, И. Касьянова, а также К. Романова и Д. Суриковой (известный только в пословесной записи) и отчасти Т. Рябинина (например, № 81 «Дунай») и П. Калинина (например, № 8, уже упоминавшаяся «Смерть Чурилы»). Вот пример звучания этого стиха – из былины И. Сивцева-Поромского «Добрыня и Алеша» (№ 222):

Говорил-де Добрыня таково слово: Тк 2–3«Государыня моя ты родна матушка! Х6Да мне подай-ко, мать, платье скоморошное, Тк 2–3Да мне подай-ко, мать, гусли́ хрустальнии, Я6Да подай, мать, шалыгу подорожную». Тк 2–3Да пошел-де Добрыня во почестной пир, Тк 2–3Да садился Добрыня на упечинку, Тк 2–3Начал во гусли наигрывати, ДПерво́й раз играл от Царя́-де-города́, АмДругой раз играл от Еруса́лима, Тк 2–3Третьёй раз стал наигрывати, Я3Да все свое-то похожденьицо рассказывати, Я6Да князю́ эта игра и по уму пришла, Х6Сам говорил и таково слово: Тк 2–3«Ай же ты детина скоморошина! Х5Да поди-ко, де́тина, ты во попостней пир, Х6Тебе первое место подле́ меня сади́сь, АнДругое-то место супроти́в-де меня, Тк 2–3Третье-то место куды сам похошь». Тк 2–3Образцом «расшатанного» былинного стиха, обильного отступлениями от тактовиковой схемы (обозначено «—»), могут служить в нашем материале 13 былин А. Сорокина, Ф. Никитина, В. Щеголенка и других: № 70, 72, 74, 69, 171, 120, 173, 121, 198, 91, 175, 129, 201 (перечисляются в порядке убывания доли внесхемных форм). Вот пример звучания этого стиха – из былины А. Сорокина «Садко» (№ 70):

А кто чем на пиру да похваляется: Тк 2–3А и́ной фастае как несчетной золотой казной, —А и́ной фастае да добры́м конем, Дк 4цА и́ной фастае силой-удачей молодецкою; —Ай как умной теперь уж как фастает АнАй старым батюшком, старой матушкой, 5Ай безумной дурак уж как фастает АнАй как фастае да как своей молодой женой; —А сидит Садкё как ничим да он не фастает, —А сидит Садкё как ничим он не похваляется. —Ай как тут сидят купци богатый новгородский, —Ай как говорят Садку таковы слова: Тк 3–2«А что же, Садкё, сидишь, ничим же ты не фастаешь, —Что ничим, Садкё, да ты не похваляешься?» Х6Ай говорит Садкё таковы слова: Дк 2–1ц«Ай же вы купци богатые новгородские! —Ай как чим мне, Садку, топерь фастати, АнА как чем-то Садку похвалятися? АнА нету у мня много несчетной золотой казны, —А нету у мня как прекрасной молодой жены…» Я6Образцом «упрощенного» былинного стиха, обильного хореями, могут служить в нашем материале 9 былин А. Чукова, Т. Рябинина и П. Калинина: № 79, 74, 87, 3, 9, 148, 149, 151, 150 (перечисляются в порядке убывания доли хореических форм). Именно былины этого типа – по причине простоты ритма – исследованы до сих пор подробнее всего[43]. Вот пример звучания этого стиха – из былины Т. Рябинина «Илья и Соловей-Разбойник» (№ 74):

Из того ли то из города из Муромля, Х6Из того села да с Карачирова Х5Выезжал удаленькой дородний добрый молодец, – (Х7)Он стоял заутрену во Муромли, Х5Ай к обеденке поспеть хотел он в стольнёй Киев град – (Х7)Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову. – (Х8)У того ли города Чернигова Х5Нагнано-то силушки черным-черно, Х5Ай черным-черно, как черна ворона; Х5Так пехотою никто тут не прохаживат, Х6На добром кони никто тут не проезживат, Х6Птица черной ворон не пролетыват, Х5Серый зверь да не прорыскиват. Х4А подъехал как ко силушке великоей, Х6Он как стал-то эту силушку великую, Х6Стал конем топтать да стал копьем колоть, Х5Ай побил он эту силу всю великую… Х6О том, что русский былинный стих распадается на несколько подвидов, говорили и предшествующие исследователи – Гильфердинг, а потом Трубецкой и Якобсон. Сопоставим результаты наших подсчетов с их предположениями.

А. Гильфердинг[44] классифицирует былинный стих следующим образом. Во-первых, он различает «сказителей, которые соблюдают размер» в большей или меньшей степени, и «сказителей, которые вовсе не соблюдают размера»; к числу последних у него относятся и Сорокин, и Щеголенок, так что можно с уверенностью сказать, что под стихом, «вовсе не соблюдающим размера», он имел в виду именно то, что мы назвали «расшатанным стихом». Во-вторых, у «сказителей, которые соблюдают размер», он находит три вида этого размера: а) «чистый хорей с дактилическим окончанием» (в качестве примера Гильфердинг приводит ту самую былину Рябинина № 74 «Илья и Соловей-Разбойник», которую мы цитировали выше); б) «хореические стопы перемешаны с дактилическими» (пример – былина Рябинина № 81 «Дунай»); в) «анапестический размер», «везде более или менее разрушенный» (пример – былина Рябинина № 73 «Вольга и Микула»)[45]. Из этих трех размеров первый, «чистый хорей», очевидным образом совпадает с тем, что мы позволили себе назвать «упрощенным, хореизированным» былинным стихом. Что касается двух других размеров, то их различение у Гильфердинга является, по-видимому, мнимым. Наши подсчеты показывают, что ритмический состав стиха былин о Вольге и Микуле (а только в них, по существу, и находит Гильфердинг чистый анапестический размер) весьма мало отличается от стиха тех былин, которые Гильфердинг предпочитает называть хорео-дактилическими; именно поэтому мы позволяем себе объединить те и другие в понятии «нормального былинного стиха» – трехиктного тактовика. Неслучайно и то, что сам Гильфердинг явно затрудняется сформулировать различие между хорео-дактилическим и анапестическим стихом в своем понимании и говорит не о метрических, а лишь о декламационных, произносительных особенностях последнего размера: «вся тяжесть стиха падает на последнюю стопу…» и т. д.; неслучайно и то, что в ряде замечаний к отдельным былинам (№ 8, 53, 81, 84) Гильфердинг называет свой хорео-дактилический стих просто «дактилическим», а между «дактилем» и «анапестом», как известно, разница – только в анакрусе.

Таким образом, «хорео-дактилический» и «анапестический» размеры Гильфердинга соответствуют нашему «нормальному былинному тактовику», «чистый хорей» Гильфердинга – нашему «упрощенному, хореизированному» тактовику, а «стих без соблюдения размера» Гильфердинга – нашему «расшатанному» тактовику.

Спрашивается, какой из этих трех подвидов былинного стиха следует считать основным и какие производными? Для современного исследователя, бесспорно, основным размером является тактовик с его широкой формулой, а производным – хорей, поскольку он представляет собой лишь группу частных ритмических форм тактовика. Для Гильфердинга, воспитанного на литературной метрике XIX века, считавшей критерием «правильности» стиха однородность стоп, картина была обратной: основным, «обыкновенным эпическим размером» казался ему хорей, а гораздо более частые тактовики представлялись «испорченным», несерьезным, «игривым» стихом. Однако любопытно, что сам Гильфердинг честно приводит ценный факт, прямо указывающий вопреки его теории, что хорей не основной, а производный былинный размер. В примечании к былине «Дунай» (№ 81) он пишет:

Эта былина, как она записана при первой встрече собирателя с Рябининым в Кижах и здесь напечатана, представляет размер, который можно назвать дактилическим. В Петербурге Рябинин пел ее несколько иначе, растягивая стихи и придавая им, посредством вставочных частиц и удлинения некоторых слов, обыкновенный размер других былин – размер хореический. На вопрос о причине этого Рябинин отвечал, что от утомления он не может попасть в настоящий «голос» этой былины, который для него теперь стал слишком труден, и поэтому переменил ее склад на более легкий. На предложение собирателя записать былину во второй раз, как он ее стал петь в Петербурге, Рябинин отвечал просьбою этого не делать, потому что в таком случае былина о Дунае явилась бы не в настоящем своем виде (курсив мой. – М. Г.).

Из этого высказывания с совершенной ясностью следует, что собственный размер былины «Дунай» – не хорей, а тактовик, хорей же представляет собой размер «более легкий», то есть упрощенный. Это вполне понятно: соблюсти в былине однообразный хореический ритм гораздо легче, чем уследить за правильностью изменчивого тактовика. А упростить тактовик до строгого хорея «посредством вставочных частиц и удлинения некоторых слов» (для восполнения всех двусложных междуиктовых интервалов до трехсложности) не представляет никакой трудности. К сожалению, Гильфердинг оставил хореический вариант «Дуная» незаписанным (вариант начала, опубликованный в «Онежских былинах» – М., 1949. Изд. 4‐е. Т. 2. С. 754–755, – никак не может быть назван хореическим), но легко можно представить себе его приблизительный вид. Хорео-дактилический вариант «Дуная» (опубликованный Гильфердингом) начинается так:

Владымир князь стольно-киевскойЗаводил он почестей пир-пированьицоДа на всех-то на князей на бояров,Да и на русьских могучих бога́тырей,На всех славных поляниц на удалыих.А сидят-то молодцы на честном пиру,Все-то сидят пьяны-веселы…Чисто хореический вариант «Дуная», по-видимому, выглядел приблизительно так:

Как Владимир князь да стольно-киевскойЗаводил почестей пир да пированьицоДа на всех-то на князей на бояров,Да и на русьскиих могучиих богатырей,На всех славных поляниц да на удалыих.А сидят-то молодцы да на честном пиру,Все сидят-то пьяны-веселы…Однако если сказанное относится к «Дунаю», то почему не предположить, что оно с равным правом относится и ко всем остальным былинам, почему не предположить, что «Илья и Соловей» и другие немногочисленные тексты, целиком выдержанные в хорее, тоже представляют эти былины «не в настоящем своем виде», а в упрощенном, применительно к усталости певца? Представить себе, как выглядели бы они в «настоящем», тактовиковом складе, нетрудно путем обратной операции – удаления некоторых «восполнительных» частиц. Приводить гипотетических иллюстраций мы не будем: такую операцию выполняют сами сказители всякий раз, как берутся не петь, а диктовать «пословесно» текст своих былин. Вот пример двух записей от Евтихиева (Чукова), приводимый самим Гильфердингом. Запись с пения:

Добрынюшке-то матушка говаривала,Да и Микитичу-то матушка наказывала:«Ты не езди-ко далече во чисто поле,На тую гору да Сорочинскую,Не топчи-ко младыих змиенышев,Ты не выручай-ко полонов да русьскиих,Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки,Но Пучай-река очинь свирипая,Но середняя-то струйка как огонь сечет… и т. д.Запись с диктовки:

Добрынюшке матушка говорила:– Что молод начал ездить во чисто-поле,На тую гору Сорочинскую,Топтать-то молодых змеенышей,Выручать-то полонов русскиих.Не куплись, Добрыня, во Пучай-реки,Пучай-река есть свирипая:Середня струйка как огонь сичет… и т. д.Вряд ли диктующий певец делал эти опущения сознательно, но психологически его поведение объяснить можно. В диктовке он стремился сохранить основной словесный костяк стиха, неизменный при любых ритмических вариантах, и опустить те частицы стиха, которые он чувствует себя вправе употреблять всякий раз по-разному (иначе, шире говоря, стремится сохранить то, что в стихе от традиции, и опустить то, что в стихе от его индивидуальности и от конкретного случая). А насколько по-разному может выглядеть один и тот же стих в зависимости от «восполнительных» словечек, мы видели выше на примере строк «Как во городе во Киеве, Да у князя Володимера».

Таким образом, на основании собственных примеров Гильфердинга мы только утверждаемся в нашем взгляде: основным размером былинного стиха является тактовик, а производными – с одной стороны, хорей как «упрощенный стих», частная ритмическая форма тактовика; с другой стороны, «расшатанный стих», переходная ступень от тактовика к акцентному стиху. Более того, наличие этих производных разновидностей былинного стиха помогает понять и объяснить возникновение обеих соперничающих теорий народного стиха – стопной и тонической. Сторонники стопной теории сосредоточивали свое внимание именно на примерах «упрощенного стиха» (Тредиаковский – на наиболее чисто-хореических песнях среди массы русских песен, Гильфердинг – на рябининских хореических былинах среди массы записанных им былин) и приходили к выводу, что нормальное строение народного стиха – стопное, а отступления от него – результат «порчи» текста. Сторонники тонической теории сосредоточивали внимание именно на примерах «расшатанного стиха» (Востоков – главным образом на сборнике Кирши Данилова, отчасти на песенниках Чулкова и Прача) и приходили к выводу, что в нормальном народном стихе никакой упорядоченности в расположении ударных и безударных слогов нет, а где таковая возникает, там это – порождение чистой случайности. Это были подступы с разных сторон к одному и тому же явлению – подлинной структуре народного стиха; а она лежала посредине между механической точностью «стопных» определений и широкой неопределенностью «тонических».

Не противоречит ли сказанное выше утверждению Трубецкого и Якобсона о том, что исходной формой русского эпического стиха был пятистопный (десятисложный) хорей? Думается, что нет. Теория Трубецкого – Якобсона предполагает, что русский былинный стих прошел как бы три стадии в своем развитии: а) пятистопный хорей, б) тактовик и в) шестистопный хорей; чем больше в былине стихов того, другого и третьего рода, тем яснее это указывает, на какой стадии возник текст данной былины. Если бы в наших хореических былинах пятистопные стихи преобладали над шестистопными, это было бы верным признаком древности текста. Но это не так: очень скоро мы увидим, что, за редкими исключениями, шестистопные хореи в наших былинах преобладают над пятистопными. А это значит, что хореи в наших былинах – не остаток исконной хореичности (первая стадия), а результат «вторичной» хореизации тактовика (третья стадия). Стало быть, мы имеем право считать нормальным стихом основной массы гильфердинговских былин тактовик, а в хореических былинах видеть лишь одну из тенденций дальнейшей эволюции этого стиха. Впрочем, мы не настаиваем на этом рассуждении: область генезиса русского народного стиха доступна пока лишь гипотезам, и решительные суждения здесь неуместны. Поэтому от диахронического аспекта рассматриваемой проблемы мы отвлекаемся; в синхроническом же аспекте, несомненно, ядром системы русского былинного стиха в гильфердинговском Прионежье является тактовик, а остальные подвиды – производные от него: свидетельство тому – высказывание Рябинина о стихе «Дуная», сохраненное Гильфердингом.

3.4. После сказанного неудивительно соотношение показателей состава стиха в трех записях: у Гильфердинга, записывавшего с напева, у Рыбникова, записывавшего с диктовки, и у Кирши Данилова, текст которого фиксировался еще в «донаучную» пору русской фольклористики. По внесхемным стихам Гильфердинг из сравнения выпадает: мы видели, что его 18,5 % есть лишь средняя величина в очень большом диапазоне между дальними крайностями. Но разница почти вдвое между показателями Рыбникова и Кирши характерна: Кирша Данилов гораздо небрежнее в сохранении метрической формы текста. По составу схемных стихов разница между тремя записями не менее характерна: от Гильфердинга к Кирше убывает доля стихов с трехсложными интервалами (главным образом хореев, но отчасти и чистых тактовиков) и нарастает доля стихов с двусложными и односложными интервалами (анапестов и дольников). Это следствие той «усушки» восполнительных частиц при пословесной записи, о которой говорилось выше.

Сравнивая былинный стих со стихом песен и духовной лирики с дактилическим окончанием, замечаем, что и в песнях, и в духовных стихах чисто-тактовиковые формы появляются реже; за счет этого очень усиливается в песнях – доля правильных хореев, а в духовных стихах – доля дольников. Тяготение песни к наиболее четкому ритму, пожалуй, неудивительно; что касается духовных стихов, то по нашему небольшому материалу трудно судить, насколько для них характерна эта тенденция к дольнику.

Сравнивая размер с дактилическим и размер с женским окончанием в песнях и духовных стихах, замечаем еще два существенных факта. Во-первых, процент дольников в стихах с дактилическим окончанием здесь весьма высок, выше, чем в большинстве былин, а в стихах с женским окончанием, напротив, очень низок. Причина этого станет яснее, когда мы ближе рассмотрим состав дольников и их стремление к цезурной симметрии. Во-вторых, процент хореев в песнях Чулкова, достаточно высокий и при дактилическом окончании, становится исключительно высоким (72 %) при женском окончании. Причина этого тоже выяснится при ближайшем рассмотрении внутреннего состава хореев и, в частности, роли шестистопного хорея.

4Трехиктный народный стих: его ритмика. Детальный анализ ритмических форм каждой из возможных вариаций народного тактовика был бы слишком громоздок для настоящего краткого очерка, да и собранный материал для этого еще не всюду достаточен. Поэтому ограничимся лишь наиболее общими наблюдениями по каждой группе размеров.

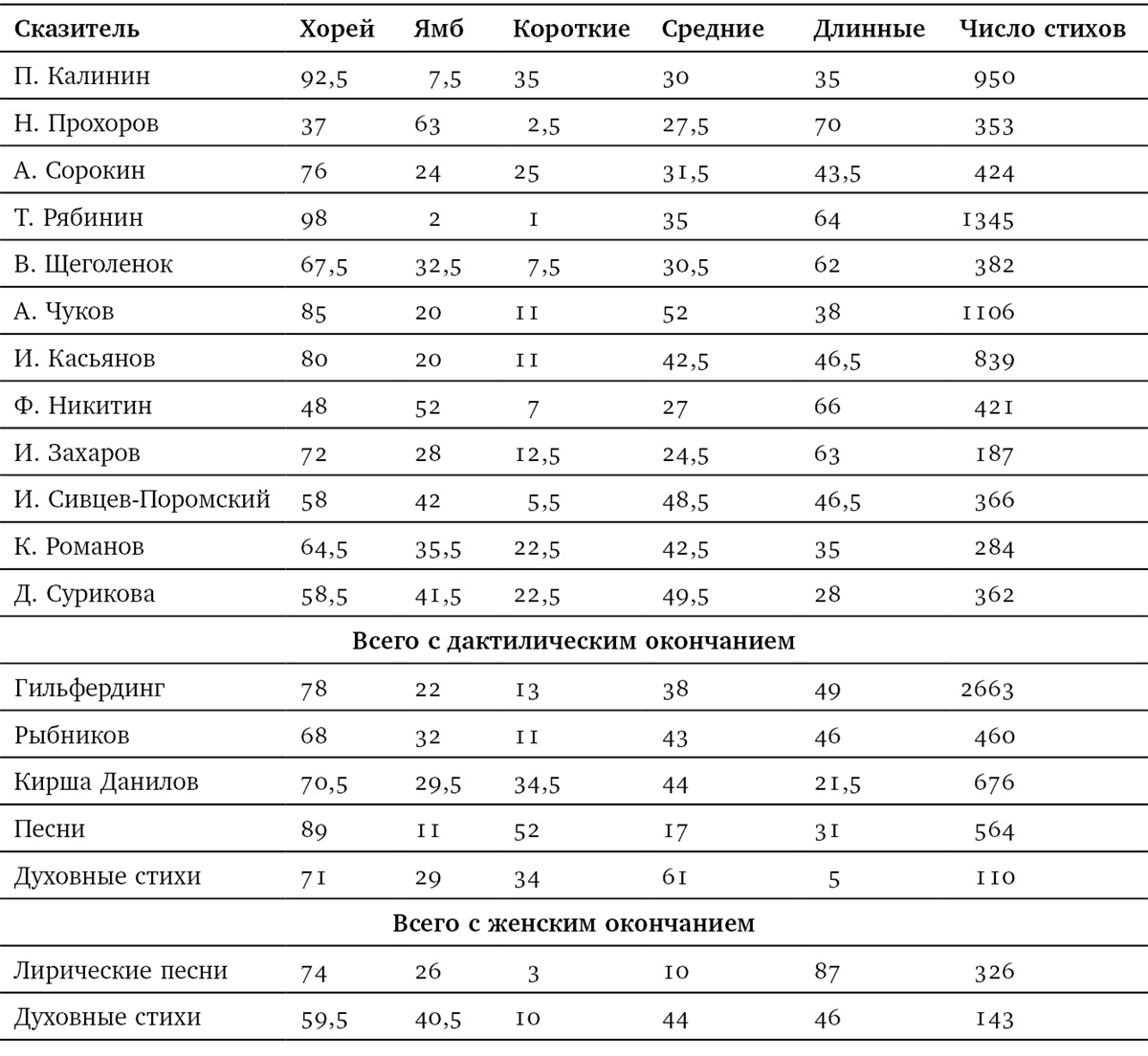

Таблица 4

4.1. Состав хореических (или, точнее говоря, двусложных) ритмов может быть выявлен лучше всего по двум признакам: во-первых, по соотношению между строками хореическими и ямбическими и, во-вторых, по соотношению между строками короткими (четырехстопный хорей, трехстопный ямб), средними (пятистопный хорей, четырехстопный ямб) и длинными (шестистопный хорей, пяти- и шестистопный ямб). Процентные данные по нашему материалу представлены в таблице 4 (исторические песни с женским окончанием, в которых хореических строк очень мало, из таблицы исключены).

Сравнивая состав былинного хорея по трем записям, можно заметить, что длинных стихов меньше всего у Кирши, больше – у Рыбникова, и еще немного больше – у Гильфердинга. Это опять-таки следствие различного отношения к восполнительным частицам: максимального их опущения в пословесной записи Кирши, меньшего – в сверенной с пением записи Рыбникова, и минимального – в записи Гильфердинга, сделанной с пения. По той же причине Гильфердинг дает наименьший процент ямбических зачинов: он тщательно записывает все «а», «и», «да», которыми сказитель в пении начинает чуть ли не каждый стих, а остальные часто их опускают и тем превращают ритм из хореического в ямбический (ср.: «Ай черным-черно, как черна ворона» – «Черным-черно, как черна ворона»).

Сравнивая состав хорея других жанров, легко увидеть резкую разницу между стихами с окончаниями дактилическим и женским: и в песнях, и в духовных стихах при женском окончании преобладают стихи длинные над короткими, при дактилическом окончании – короткие над длинными. Особенно показателен песенник Чулкова – его хорей с дактилическим окончанием более чем наполовину четырехстопный:

Во Московском государстве Х4Во Кремле во славном городе Х4Что во том было соборе во Успенском Х6Что у правого у крылоса Х4Молодой сержант Богу молится, Дк 1–2цСам он плачет, как река льется, Х4В возрыданьи слово вымолвил: Х4Расступись ты, мать сыра земля, Х4Ты раскройся, гробова доска, Х4Развернися, золота парча… Х4(Чулков, I, 122)а его хорей с женским окончанием почти на девять десятых шестистопный:

Не вечерня(я) заря, братцы, приутухла, Х6Полунощна(я) звезда, братцы, восходила. Х6Что во славном было городе Казане, Х6Что на крутиньком на красном бережечке, Х6Что на желтом на сыпучем на песочке, Х6Тут не черные вороны солетались, Х6 (?)Собирались понизовые бурлаки: Х6Они думали крепкую думушку за едино… —(Чулков, I, 138)Оба эти ритма настолько четки, что, как известно, они раньше всего были расслышаны поэтами в народном стихе и стали первыми размерами литературных имитаций народного стиха (см. ниже).

Почему дактилические окончания привились в четырехстопном хорее крепче, чем в шестистопном? По-видимому, потому, что их главная функция – фиксировать конец стиха, отмечать паузу, препятствовать слиянию смежных стихов. В длинном шестистопном стихе потребность в таком сигнале меньше, ибо сама длина стиха побуждает сделать паузу в нужном месте; в коротком четырехстопном стихе опасность слияния двух строк в одной хореической волне больше, а поэтому дактилическое окончание, разрывающее поток хореических стоп лишним слогом, здесь нужнее. Для шестистопного хорея дактилическое окончание – роскошь, для четырехстопного – необходимость; произведений, написанных четырехстопным хореем с женским окончанием, в народной лирике почти нет, а в литературных имитациях этот размер появляется лишь в «Бове» Радищева (быть может, не без неожиданного влияния «испанского» четырехстопного хорея недавнего «Графа Гвариноса» Карамзина).