Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

Тип Б выделяется наличием дактилического окончания – а не женского, как в остальных типах. Так написана «Жалобная песня благородной Асан-Агиницы» и ранние (1812–1813) опыты Востокова в народном стихе: «Вафтруднир», «Изречения Конфуция» и «Российские реки»:

Что белеется у рощи у зеленыя? Х6Снег ли то или белые лебеди? АнКабы снег, он скоро растаял бы, Дк 1–2Кабы лебеди были, улетели бы прочь… Тк 2–3Тип В выделяется обилием внесхемных строк – главным образом 4-ударных. Так написана короткая песня «Смерть любовников» и первые 15 строк песни «Братья Якшичи». Перелом между началом и продолжением «Братьев Якшичей» разительно ощутим даже на слух, без подсчетов[64]:

10 …Отчину дружно они поделили, — Все города и земли без спору, — Пополам разделили Белград. Дк 2–1 Спор у них вышел только за малость: — Конь вороной и сокол чьи будут? —15 Себе, как старшему, требует Дмитрий — Сокола и коня вороного; Ан Не дает ему, не уступает Х5 Богдан ни того, ни другого. Ам На утро, чуть свет, – взял Дмитрий Дк 2–120 Сокола и коня вороного… АнОтчего так раскололось по ритму это стихотворение, неизвестно; напрашивается предположение, что оно переводилось в два приема, но это недоказуемо.

Тип Г выделяется повышенным силлабическим единообразием. Так написана большая песня «Марко Кралевич в темнице»: из 152 стихов в ней 143 десятисложны, так что от силлабической нормы отступают лишь 6 % стихов. Налицо явное стремление передать в переводе строгий силлабизм сербского десетераца. В переводах других песен такого стремления нет: отступления от 10-сложия составляют в них 45–65 %. Изосиллабизм «Марка» достигается тем, что 75 % всех строк – это 5-стопные хореи и 3-стопные анапесты (единственные силлабо-тонические размеры, имеющие при женском окончании 10 слогов); дольниковые вариации (теряющие слог) резко избегаются; а в тактовиковых вариациях прибавка слога в интервале компенсируется сокращением анакрусы с двух слогов до одного:

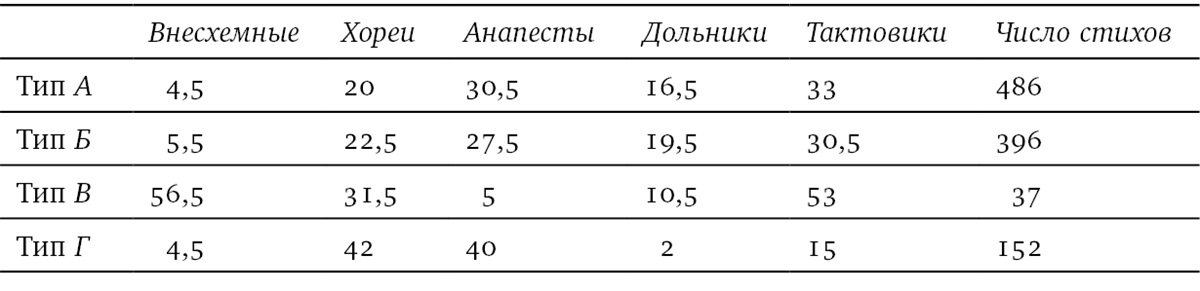

О родитель мой, краль во Азаке! Ан(—) Всего в теремах твоих довольно, Тк 2–3Не имею ни в чем недостатка. АнЯ несу тебе поклон с приветом Х5(—) От узника, кралевича Марка: Х5(—) На веру и на честное слово… Тк 3–2В результате соотношение четырех основных ритмических групп в разных типах стиха Востокова выглядит так:

Две особенности бросаются в глаза в стихе Востокова.

Первая особенность – очень малый процент внесхемных строк (малочисленный тип В, конечно, не в счет). Дело в том, что, исходя из теоретических взглядов Востокова, мы могли бы ожидать от его народного стиха вольности гораздо большей. Вспомним, что Востоков был основоположником «чисто-тонической» концепции народного стиха, согласно которой число слогов в промежутке между сильными ударениями метрически безразлично: «второе или среднее ударение отделено от первого по крайней мере одним кратким слогом, но может отделяться от оного 4‐мя, 5-ю и даже 6-ю краткими, смотря по величине стиха…»[65]. Это – в теории; на практике же мы видим, что 5–6-сложных интервалов в стихах Востокова нет вовсе, а 4-сложные интервалы встречаются всего лишь 39 раз на 861 стих – втрое реже, чем этого можно было бы ожидать по «естественному» ритму русской речи (судя по троесловным выборкам из прозы, обследованным С. П. Бобровым[66]). Востоков-поэт оказывается более чуток, чем Востоков-стиховед: как стиховед он предлагает для народного стиха расплывчатую формулу «чисто-тонической» концепции, как поэт он держится в твердых рамках схемы тактовика. Он слышит подлинное звучание ритмики народного стиха, но еще не умеет найти для него адекватное определение.

Сам Востоков определял стих своих песен по формуле чистого тонизма: «русский размер о трех ударениях с хореическим окончанием» (примечание к «Свадебному поезду»), «русский сказочный размер с дактилическим окончанием» (примечание к «Асан-Агинице»; «сказочный размер» для Востокова – это тоже «стихи о трех ударениях»[67]). Казалось бы, это налагало на него обязанность строго соблюдать счет ударений и освобождало его от обязанности соблюдать счет слогов в междуударных интервалах. В действительности мы находим обратное: за объемом междуударных интервалов Востоков внимательно следит, не допуская в них (как мы видели) более 3 слогов; в счете же ударений, как это ни странно, допускает самые широкие вольности, отяжеляя стих сверхсхемными ударениями, особенно – в 2-сложных интервалах. Вот примеры из одной только «Сестры девяти братьев»: стихи с одним отягчением:

У ма́тери сыно́в милых де́вять… Тк 3–2Пока́ осьмеры́х женил бра́тьев… АмНа пути́ стоит бе́лая це́рковь… АнОтойди́ прочь, я́зва морова́я… Х5стихи с двумя отягчениями:

В году бу́дем навеща́ть каждый ме́сяц… Тк 3–2Видно, ты́ родным бра́тьям ненави́стна… Тк 2–3«Подожди́ здесь», бра́т сестре молвил… Дк 1–2и даже стихи с тремя отягчениями:

Один Ба́н жених, друго́й генера́л был… Тк 3–2Шесть реальных ударений вместо трех схемных – вольность очень большая, даже при том чрезвычайно широком представлении об атонации внутри «прозодического периода», какого придерживался Востоков (насчитывая, например, в «периоде» «не убежит никто от смерти» одно лишь сильное ударение[68]). И вместе с тем, отклоняясь от чисто-тонической схемы, все эти строки ни на слог не выпадают из тактовиковой схемы. Ритм тактовика, который Востоков слышал в народном стихе, не умея его определить, значил для его практики больше, чем чисто-тонический принцип, им же провозглашенный, но оставшийся для него лишь теоретическим понятием.

Вторая особенность стиха Востокова – это соотношение составляющих его ритмических вариаций. Здесь он сильно отличается от своего народного образца. Там, как мы видели, на первом месте были хореи, затем чистые тактовики, затем дольники с анапестами. У Востокова на первом месте чистые тактовики, на втором анапесты, только на третьем хореи и на последнем дольники. Эта последовательность одинакова и при женском, и при дактилическом окончании.

Объяснять эту стойкую тенденцию востоковского ритма приходится лишь гипотетически. Почему Востоков выдвигает на первый план чистые тактовики 2–3 и 3–2? Вероятно, именно потому, что он чувствовал их специфическую характерность для избранного им размера: эти вариации подчеркивают ту неравносложность междуиктовых интервалов, в которой он первый увидел важнейший признак народного стиха, поэтому они должны были служить как бы основой ритма, а хореи и анапесты – ощущаться как их вариации[69]. Почему Востоков так усердно разрабатывает анапестические вариации? Может быть, просто потому, что в его время это был размер новый для русского стиха, «нащупанный» поэтом еще в «Марке Кралевиче» и не перестававший его интересовать. (Во всяком случае, именно здесь, как мы увидим, по следам Востокова пошел Пушкин.) Почему тогда Востоков остался равнодушен к хореическим вариациям – ведь 5-стопный хорей тоже был для русского стиха размером новым? Может быть, потому, что 5-стопный хорей был разработан к этому времени если не в русской, так в немецкой поэзии (в частности, в переводах тех же сербских песен[70]), и результатами этой разработки Востоков остался недоволен: размер показался ему слишком однообразным. По крайней мере, в примечании к «Свадебному поезду» он писал: «В сербском подлиннике размер хореический пятистопный с пресечением на второй стопе… Чтоб сохранить силу подлинника, переводчик не счел за нужное рабски подражать сему размеру, неупотребительному у нас и для русского слуха, может быть, несколько утомительному».

Из остальных особенностей ритмики Востокова отметим, во-первых, весьма небольшой процент цезуры в дольниковых формах (13 % при женском окончании, 33 % при дактилическом; в былинах, как мы видели, он превышал 50 %). Это оттого, что главным образцом его был все же не русский народный стих, а сербский с его асимметричной цезурой 4 + 6, ничем не напоминавшей симметричную цезуру 5 + 5 дольниковых строк былины (а пуще того – народных песен). Во-вторых же, обращает на себя внимание неожиданное превышение тактовиковых вариаций 3–2, 3–2 над вариациями 2–3, 2–3 (в былинах отношение было обратное). Такую же тенденцию строки стягиваться, а не распространяться к концу мы встретим потом у Лермонтова; объяснить ее мы не беремся.

Последний и самый трудный вопрос – об отношении стиха Востокова не к русскому, а к сербскому народному стиху. Дело в том, что у Востокова имеются по крайней мере два определения сербского народного стихосложения, очень странных в устах такого выдающегося филолога[71]. Первое – в вышеприведенном примечании к «Свадебному поезду»: «В сербском подлиннике размер хореический пятистопный с пресечением на второй стопе…». Второе – в «Опыте о русском стихосложении»[72]: «Народные песни у сербов сочиняются без рифм и, кажется, имеют стихосложение тоническое, подобное старинному русскому. См. песенник сербский… изданный в 1814 в Вене Вуком Стефановичем» и т. д. Как согласовать эти взаимопротиворечивые утверждения с тем (справедливым) ощущением сербского стиха как 10-сложного силлабического, свидетельством которого является для нас востоковский перевод «Марка Кралевича»? Может быть, в первом случае Востоков имеет в виду не ритм стиха, а ритм напева, который, действительно, в сербских песнях звучит 5-стопным хореем. Может быть, во втором случае Востоков хотел прежде всего указать на беспорядочное расположение ударений в сербском стихе, странное для слуха, привыкшего к стопам. Скорее же всего, над ним тяготела теоретическая схема: силлабическое стихосложение свойственно будто бы лишь языкам с фиксированным ударением[73]; в сербском языке ударение не фиксированное, стало быть, сербское народное стихосложение должно быть тоническим, как русское (и немецкое, о чем Востоков помнит, но не говорит); а если в «славеносербском» литературном стихе все же господствует силлабика, то лишь под влиянием «италиянцев и франков»[74], как в русском она господствовала под влиянием поляков. Факты противоречили этому, но Востоков закрывал на них глаза: слышал 10-сложный силлабический ритм, но не признавал его.

Важнее всего, конечно, было бы исследовать, в какой мере реальное расположение ударений в сербском стихе влияло на расположение ударений в стихе Востокова (и в стихе пушкинских «Песен западных славян»). Вопрос этот, впервые поставленный, как известно, Ф. Е. Коршем[75], остается открытым и обещает быть очень интересным для исследователей сравнительной славянской метрики.

г) Стих пушкинских «Песен западных славян», в противоположность востоковскому, был предметом живого интереса стиховедов. Рано было замечено, что господствующими ритмическими формами здесь являются 5-стопный хорей и 3-стопный анапест, поэтому главный спорный вопрос представлялся так: к которому из этих двух размеров легче возвести все остальные ритмические вариации? Хореическую интерпретацию выдвинул Б. Томашевский в своей статье 1916 года[76], объясняя все нехореические вариации пушкинского стиха с помощью «перебоев», усечений и искусственных синерес («белое тело» > «бело тело») в рамках хорея. Анапестическую интерпретацию выдвинул С. П. Бобров[77], объяснявший все неанапестические вариации с помощью «пауз» и растяжений («квартолей», «квинтолей») анапестической стопы. Эклектического взгляда придерживался Г. Шенгели[78], который считал 5-стопный хорей и 3-стопный анапест равноправными вариациями (объединяемыми общей обеим 10-сложностью), а остальные вариации толковал то как «леймизированный хорей», то как «леймизированный анапест», судя по тому, где получается более «естественное распределение интонаций».

В результате спора «хореическая» теория обнаружила свою неудовлетворительность – кроме Б. Томашевского никто ее не поддержал, – «анапестическая» же теория, напротив, легла в основу тех взглядов, которые ныне являются общепринятыми. Дело в том, что вся практика русского стиха XX века убедительно показала: стих с неравносложными междуударными интервалами естественно воспринимается «на фоне» не двухсложных, а трехсложных размеров: «дольник на трехсложной основе» стал одной из популярнейших стихотворных форм, «дольник на двухсложной основе» остался представлен единичными экспериментами: «Последней любовью» Тютчева, «Голосом из хора» Блока, морскими балладами Багрицкого. Причина этого – в основоположной разнице двухсложного и трехсложного ритма, сформулированной впервые Н. Трубецким и Р. Якобсоном: основой двухсложного ритма в русском стихе являются обязательно-безударные слоги (нечетные в ямбе, четные в хорее), чередующиеся с произвольно-ударными слогами, а основой трехсложного ритма являются обязательно-ударные слоги (каждый третий), чередующиеся, как правило, с обязательно-безударными слогами[79]. Более подробное изложение теории Трубецкого – Якобсона увело бы нас слишком далеко в сторону[80]; но ясно, что стих с переменными безударными интервалами между иктами не может иметь в основе схему, которая держится на правильной последовательности безударных слогов, а может иметь только схему, которая держится на ударных слогах – то есть схему трехсложных размеров. «Перебой», основное понятие концепции Томашевского, – орудие более неуклюжее и неудобное, чем «стяжение» и «растяжение», основные понятия Боброва.

Разумеется, в своем первоначальном виде «анапестическая» теория стиха «Песен западных славян» уже никого не удовлетворяет. Она сделала свое дело: указала на то, что ритмическая основа «Песен» не силлабическая (как думал Томашевский), а тоническая. Сам С. П. Бобров в поздних своих работах предпочитал пользоваться понятием «переменной стопы» или «комплекса» и рассматривал размер «Песен» как «вольный стих» из трех переменных стоп[81]. В. М. Жирмунский, со своей стороны, определял этот размер как «трехударный тонический стих с женскими окончаниями»[82]. Что это – лишь два разных названия одного и того же явления, убедительно показал А. Н. Колмогоров[83]. Упреки в том, что под такое определение можно подвести любую прозу, нарезав ее на равноударные отрезки[84], неосновательны: задача исследователя заключается как раз в том, чтобы определить, какие дополнительные ограничения налагаются в размере «Песен» на трехударный ритм, чтобы он ощущался как ритм стиха, а не прозы. Подробнее всего об этом говорится в вышеуказанных поздних статьях С. П. Боброва, к которым мы и отсылаем читателя; здесь же мы ограничимся лишь самыми внешними признаками, определяющими место пушкинского стиха в истории имитаций русского народного тактовика.

Мы разобрали тот же материал, что и С. П. Бобров: 11 из 15 «Песен западных славян» (П), отрывки (О) «Что белеется…», «Менко Вуич…», «Всем красны боярские конюшни…», «Еще дуют холодные ветры…», «Как по Волге по реке по широкой…» и «Сказку о золотой рыбке» (С) – всего 1030 стихов (Бобров учитывал из них 1021, отстранив 4-ударные и 2-ударные стихи).

Прежде всего обращает на себя внимание, с какой полнотой укладывается пушкинский стих в схему тактовика. По подсчетам С. П. Боброва, в «центральный квадрат» таблицы сочетаний междуиктовых интервалов, соответствующий нашей схеме тактовика (см. выше, § 2), входит 91,4 % всех стихов, по нашим подсчетам – 93,2 % всех стихов. На фоне этой массы остальные 7–9 % стихов воспринимаются как аномалии, отступления, несущие каждый раз особую выразительную функцию. Примеры – в указанных статьях С. П. Боброва и А. Н. Колмогорова.

Далее, обращает внимание соотношение четырех ритмических групп: оно иное, чем у Востокова, и еще дальше отходит от народного оригинала. Именно, Пушкин сохраняет востоковское усиление анапестов, но ослабляет востоковское усиление чистых тактовиков. Первое-второе места по частоте у него делят хореи и анапесты[85], а за ними с большим отрывом следуют чистые тактовики и затем дольники. Как это объяснить? По-видимому, после опытов Востокова слух поэта и читателя уже несколько привык к тонической соизмеримости хореических и анапестических вариаций, и теперь не было надобности на каждом шагу напоминать об этой соизмеримости ритмическим фоном чистого тактовика; в то же время открылась возможность напомнить слуху о силлабической соизмеримости хореических и анапестических вариаций, и поэтому равносложные 5-стопные хореи и 3-стопные анапесты равномерно выдвинулись вперед. Та же забота о силлабическом подравнивании сказывается и в том, что среди хореических вариаций Пушкин сосредоточивается на строках средней длины, избегая длинных (у Востокова длинные составляли 40,5 %, у Пушкина 6,5 %), и сосредоточивается на собственно хорее, избегая ямба (у Востокова 41,5 % ямба, у Пушкина 1,5 %).

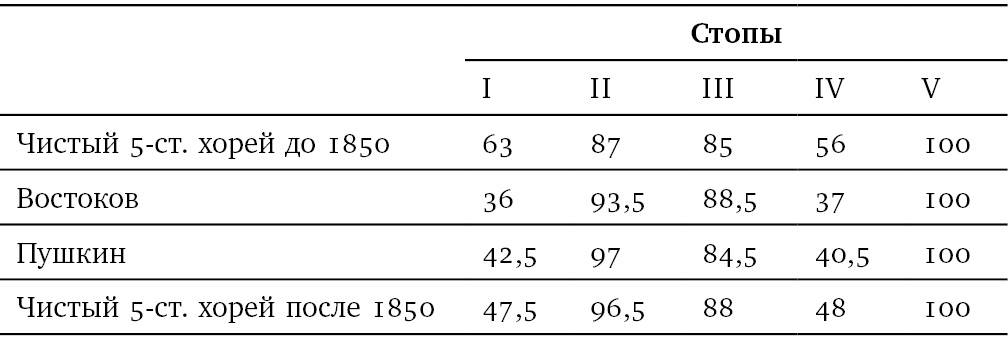

Зато внутренний ритм 5-стопного хорея – размера, наиболее нового для русского стиха, – у обоих поэтов приблизительно одинаков. Ритмических форм с ударениями на I, II, III, IV, V стопах у Востокова 7, у Пушкина 22; на II, III, IV, V – соответственно 16 и 49; на I, III, IV, V – 4 и 3; на I, II, IV, V – 4 и 22; на I, II, III, V – 20 и 73; на II, IV, V – 8 и 25; на II, III, V – 43 и 98; на I, III, V – 3 и 6; всего – 105 и 298. Соотношение 5-, 4- и 3-ударных форм у Востокова – 7: 42: 51; у Пушкина – 8: 49: 43; тогда как в будущем литературном 5-стопном хорее второй половины XIX века (по Тарановскому) – 15: 50: 35. Мы видим, как ориентация на трехиктный народный стих снижает у Востокова и Пушкина долю полноударных строк и повышает долю 3-ударных строк.

Это дает такое распределение ударений по строке (в сопоставлении с средними показателями для русского 5-стопного хорея XVIII–XIX веков, выведенными из данных Тарановского):

Видно, что хорей Востокова и Пушкина по своему строению гораздо ближе к хорею последующего, «послелермонтовского» периода, чем к хорею их предшественников и даже младших современников.

В дольниках у Пушкина выше процент цезуры, чем у Востокова; в тактовиках формы 2–3 преобладают над формами 3–2 – здесь Пушкин чутче прислушивался к народному стиху, чем его предшественник.

д) Стих лермонтовской «Песни про царя Ивана Васильевича…» был в свое время исследован М. П. Штокмаром[86]; к сожалению, исследователь не дал статистики ритмических форм, а ограничился статистикой распределения ударений по слогам, начиная с конца, – признаком для неравносложных стихов мало показательным. Поэтому, кроме констатации общей близости «Песни» к метрике былин, это исследование, при всем богатстве собранного материала, дало немногое. Содержательную, но краткую и местами субъективную характеристику стиха «Песни» дал также С. П. Бобров[87].

Главное отличие лермонтовской «Песни» от стиха Сумарокова, Востокова (в сербских песнях) и Пушкина – ее дактилическое окончание. Поэтому, работая над стихом «Песни», поэт получает естественную возможность опереться на опыт силлабо-тонических имитаций народного стиха с дактилическим окончанием – т. е. прежде всего 4-стопного хорея и пятисложника (5-стопный хорей и 3-стопный ямб, как мы видели, были редки, а 6-стопный хорей чаще имел не дактилическое окончание, а мужское или женское). Это наложило отпечаток на весь ритмический облик «Песни».

Самые частые ритмические вариации у Лермонтова – дольниковые; за ними следуют анапесты, потом хореи и, наконец, чистые тактовики. При этом дольники выступают в облике литературного пятисложника: в них высокий процент двухударных строк с 4-сложным интервалом и почти постоянная цезура, разделяющая стих на две симметричные половины:

…Как полюбишься – празднуй свадебку,Не полюбишься – не прогневайся……Косы русые – расплетенныеСнегом-инеем – пересыпаны……Государь ты мой – красно солнышко,Иль убей меня – или выслушай……Пройдет молодец – приосанится,Пройдет девица – пригорюнится…Цезурованных дольников такого рода в «Песне» 156 – почти треть ее состава. Именно этот размер – а не чисто-тактовиковый, как у Востокова, – образует ритмический фон произведения, из которого выделяются и хореи, и анапесты. Ритм пятисложника таков, что может восприниматься и как 2-стопный хорей, и как 1-стопный анапест (отсюда постоянные затруднения стиховедов), поэтому к роли «общего знаменателя» хорея и анапеста он подходит не хуже, чем тактовик. Как «подверстывается» к пятисложнику анапест, легко увидеть, обратив внимание на словоразделы в лермонтовском анапесте: в 89 стихах из 120 (75 %!) на втором месте здесь стоит мужской словораздел, выделяющий на конце стиха пятисложную группу, вполне созвучную «кольцовскому» полустишию:

…Вот он слышит в сенях – двери хлопнули;Потом слышит шаги – торопливые;Обернулся, глядит – сила крестная!..(ср. кольцовское дробление анапеста: «Я затеплю свечу Воску ярого…»). Что это членение стиха не случайно, а нарочито, видно из сопоставления с анапестами Востокова в его стихе с дактилическими окончаниями: там мужской словораздел на втором месте составляет лишь 46 %. Такие же словоразделы, выделяющие пятисложную группу на конце стиха, часты у Лермонтова и в 4-стопных хореях (46 %):

…Твои речи – будто острый нож;От них сердце – разрывается…и в 5-стопных хореях (49 %):

…Над Москвой великой – златоглавою,Над стеной кремлевской – белокаменной…и особенно в чистых тактовиках (58,5 %):

…Тяготит она плечи – богатырские,И сама к сырой земле – она клонится…однако здесь все же нет полной уверенности, что эта тенденция не случайна, а сознательна. Можно добавить, что из 22 внесхемных стихов «Песни» 13 имеют строение 1–4 и пятисложную группу на конце —

…Чтобы свету Божьего – ты не видела,Мое имя честное – не порочила…Таким образом, даже внесхемные стихи подверстываются к схемным, ориентируясь на дольниковые пятисложники.

Наряду с пятисложником в стихе Лермонтова усиливается 4-стопный хорей. В стихе с женским окончанием строки 4-стопного хорея кажутся слишком коротки и потому отсутствуют. В стихе с дактилическим окончанием краткость 4-стопного хорея не столь заметна; поэтому процент коротких строк среди хореев повышается (с 11,5 % у Востокова до 43,5 %), а процент длинных падает (с 36,5 % у Востокова до 7 %). Влияние традиции «карамзинского» хорея (которому сам Лермонтов отдал дань в «Песне Ингелота») несомненно.

Чисто-тактовиковые ритмы Лермонтова любопытны тем, что в них опять – как у Востокова, но не как у Пушкина и не как в народном подлиннике – сочетание интервалов 3–2 чаще, чем 2–3.

Какому народному образцу следовал Лермонтов в стихе «Песни»? М. П. Штокмар указал на одну из песен чулковского сборника (II, № 129: «Из Кремля, Кремля, крепка города…»), С. П. Бобров – на духовные стихи с их «тоскливым однообразием» пятисложного склада. Метрически это равновозможно: мы видели (§ 3), что ритм чулковских песен и духовных стихов с дактилическими окончаниями очень сходен. (Правда, нужна оговорка: песни и духовные стихи могли повлиять на обилие дольниковых пятисложников у Лермонтова, но не могли повлиять на обилие анапестов у него; широкому использованию анапестов Лермонтов мог учиться только у Востокова и Пушкина.) Но по прочим признакам вероятнее, что Лермонтов подражал не духовным стихам, а чулковским песням. Во-первых, записи духовных стихов при Лермонтове еще не издавались, а предполагать знакомство с ними «со слуха» всегда рискованно. Во-вторых, жанр «Песни» имеет мало общего с духовными стихами, но много общего – с историческими песнями, каких много у Чулкова. В-третьих, наконец, у лермонтовской «Песни» есть по крайней мере одна текстуальная перекличка с чулковской песней II, № 150 (концовка): «Буде стар человек пойдет, помолится, Моему ли телу грешному поклонится; Как охотники пойдут, так настреляются; Буде млад человек пойдет, в гусли наиграется…».

е) Народный стих А. К. Толстого не исследовался ни разу. Мы разобрали следующие тексты: «Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице…», «Уж ты нива моя, нивушка…», «Ой, честь ли то молодцу лен прясти…», «Не Божиим громом горе ударило…», «Ты почто, злая кручинушка…», «Вырастает дума, словно дерево…», «Хорошо, братцы, тому на свете жить…», «Исполать тебе, жизнь, баба старая…», «Ходит Спесь, надуваючись…», «Правда» (1856–1859 годы). Все стихи с дактилическим окончанием.

Стих Толстого представляет собой дальнейшее развитие основных тенденций, наметившихся в лермонтовском стихе. На первом месте по-прежнему дольниковые вариации, доля их повышается до 40 %; на последнем месте – чисто-тактовиковые вариации, доля их падает до 8 %. Среди дольников еще более заметна становится двухударная вариация 4 – практически вариации 1–2, 2–1 и 4 встречаются почти с равной частотой. Среди тактовиков еще резче преобладают вариации 3–2 над вариациями 2–3. Среди хореев еще резче выдвигаются на первый план короткие, 4-стопные: на короткие строки приходятся три четверти всех хореических вариаций. Отступлений от лермонтовских тенденций можно указать только два. Во-первых, среди дольников понижается процент цезурованных стихов (даже в вариации 4, особенно тяготеющей к цезуре, появляются такие строки, как «Ты, неведомое, незнамое…», «Людям добрым в уразумение…» и т. п.) – поэт как бы сопротивляется нарастающему засилью пятисложников. Во-вторых, и это гораздо важнее, понижается доля анапестических вариаций (иссякает инерция, идущая от Востокова и Пушкина), и анапесты отступают перед хореями со второго места на третье. Вот образец звучания стиха Толстого – сочетание 4-стопных хореев, анапестов и дольников: