Полная версия:

Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. Стиховедение

ж) Еще более близкое продолжение лермонтовской традиции представляет собой стих Огарева. Здесь нет даже того отклонения, которое позволяет себе Толстой, – от анапестов к хореям: в точности как у Лермонтова, на первом месте стоят дольники, на втором анапесты (и занимают они вместе не 60 %, как у Лермонтова, а целых 75 %), и далеко позади следуют хореи и чистые тактовики. Среди дольников преобладание цезурных форм также больше, чем у Толстого; среди хореев короткие также преобладают, а длинные отсутствуют совсем. «С того берега» (1858) – единственное произведение Огарева, где ему удалась имитация народного тактовика; другие его опыты с народным стихом – это или раёшный акцентный стих («Восточный вопрос в панораме»), или дольниковые пятисложники с редкими отступлениями («За столом сидел седой дедушка…»), или чередование кусков пятисложника и кусков 4-стопного хорея («Гой, ребята, люди русские!..»). Трудно сказать, не сыграла ли здесь роль тематическая перекличка с «Песней про царя Ивана Васильевича…»: поэма Огарева посвящена смерти Орсини на эшафоте:

И пошли на плаху колодники, Дк 1–2Шли спокойно они и безропотно, АнПеред смертью только воскликнули: Дк 1–2«Эх! да здравствует наша родина Дк 2–1цИ другая страна, столь любимая, АнГде теперь мы слагаем головы, Дк 2–1А в любви к ней не раскаялись! Х4И попадали обе головы, Дк 2–1цИ палач склал обе головы в мешок. Х5з) Н. Минский вряд ли знал поэму Огарева, напечатанную тогда лишь за границей; и тем не менее его поэма «У отшельника» (1896) вплотную примыкает по метру к огаревской и представляет собой как бы следующую стадию переработки лермонтовской традиции в сторону дальнейшего единообразия ритма. Если ведущие формы, дольники и анапесты, у Лермонтова составляли вместе 60 %, у Огарева 75 %, то у Минского они составляют 85 %, и остальные формы, хореи и чистые тактовики, играют роль лишь вспомогательных примесей к этим основным ритмам. Все остальные признаки стиха также нам уже знакомы: исчезновение длинных хореев, высокий процент цезур в дольниках (хотя и не достигающий не только лермонтовского, но и толстовского уровня: сопротивление пятисложникам продолжается). Получается довольно гладкий и монотонный стих, вполне во вкусе своего времени, привычного к трехсложным ритмам[88]:

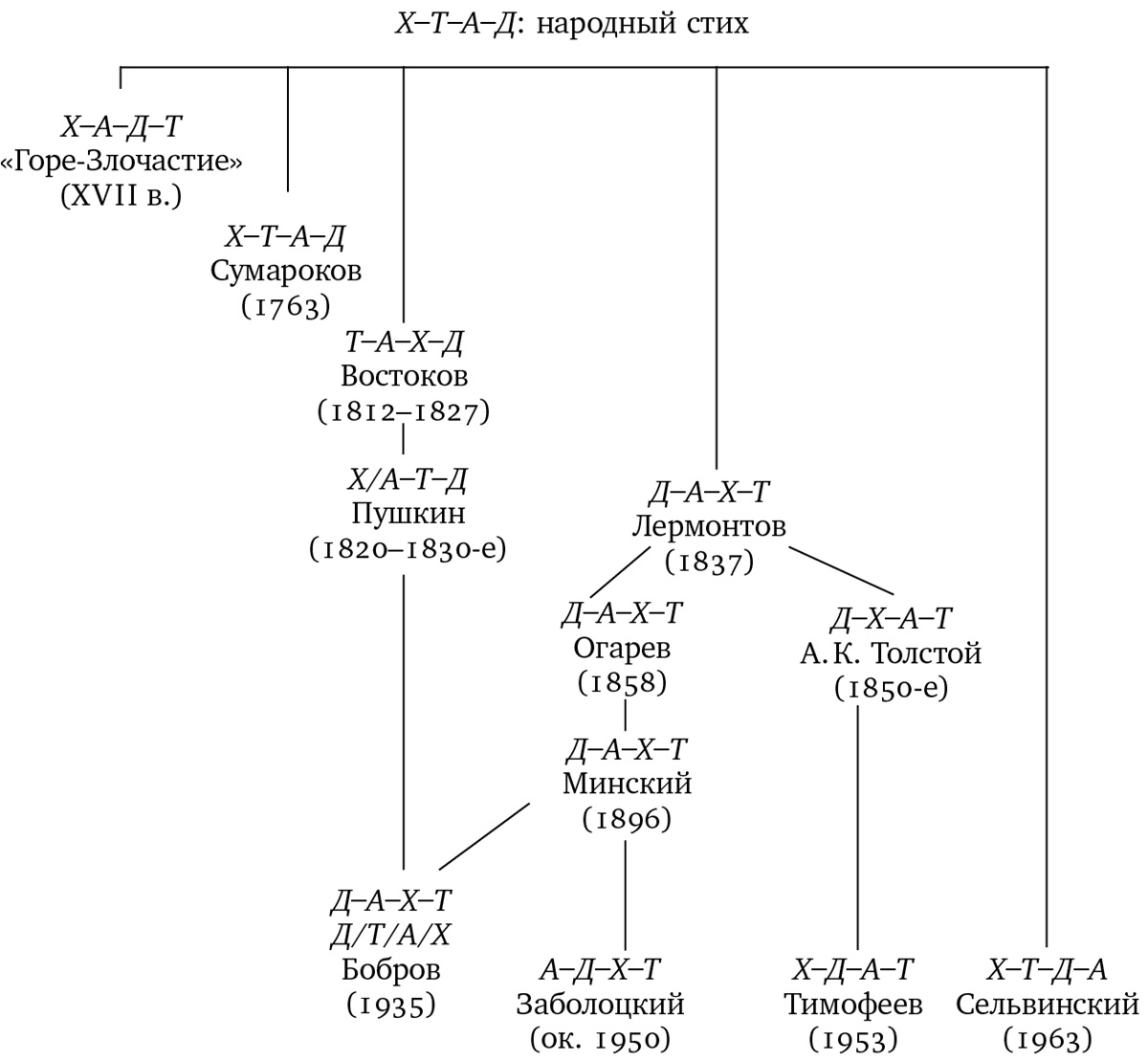

От поселков людских во все стороны АнРазбежались дороги бойкие, Дк 2–1А как только дошли до темных лесов, АнИспугались они, призадумались АнИ одна за другой отставать стали. АнТолько две дорожки отважились, Дк 1–2Вошли в трущобы лесистые, Дк 1–2И то крадучись, извиваючись. Дк 4цКак дорожка побольше влево взяла Дк 2–1К жигулевским горам, к Волге матушке, АнПротоптали ее люди беглые… АнМодернистская поэзия XX века не разрабатывала народный тактовик, предпочитая экспериментировать с имитациями античной метрики или западноевропейской тоники. Подражания А. М. Добролюбова духовным стихам стоят на грани тактовика и молитвословного стиха и поэтому требуют особого рассмотрения. Новые опыты в рассматриваемой нами области являются лишь в советское время и идут в разных направлениях. Наиболее разнообразен стих Боброва, наиболее однообразен стих Заболоцкого, середину нащупывают Тимофеев и Сельвинский.

и) С. П. Бобров написал нашим размером – с женским окончанием – переложение «Песни о Роланде» (1935, изд. 1943). Для него это было сознательным воспроизведением стиха Пушкина и Лермонтова, которым он занимался как стиховед за двадцать лет до того и к которому вернулся через двадцать лет после того: «Мы избрали для нашего переложения стих, которым Пушкин написал „Песни западных славян“, а Лермонтов – „Песнь о купце Калашникове“», – пишет он в послесловии. Мы разобрали две первые кантилены переложения Боброва, сам Бобров сделал подобный подсчет по всей поэме[89].

После самим же Бобровым произведенного статистического обследования и «Песен западных славян», и «Песни о купце Калашникове» совершенно ясно, что ритмические тенденции этих двух произведений очень различны и подражать тому и другому стиху сразу вряд ли возможно. Действительно, это скрещение установок на два несхожих образца привело к любопытным результатам. Женское окончание воспроизводит стих Пушкина; соотношение основных групп ритмических вариаций в первых двух кантиленах воспроизводит (очень близко) стих Лермонтова; а соотношение ритмических вариаций во всей поэме в целом дает уникальную картину – почти точное равновесие всех четырех ритмических групп: и хореев, и анапестов, и дольников, и чистых тактовиков. Вместе с женским окончанием от стиха Пушкина в стих Боброва переходит и господство строк средней длины среди хореев, и малый процент двухударных строк среди дольников, и «пушкинский», а не «лермонтовский» уровень цезуры в дольниковых формах. Новым в стихе Боброва является преобладание вариации 2–1 над вариацией 1–2 в дольниках: это – явный результат влияния литературного дольника XX века, в котором, как известно, форма 2–1 чем дальше, тем больше вытесняла форму 1–2. Наконец, для стиха Боброва характерен повышенный процент внесхемных форм, т. е. стихов с удлиненными 4- и 5-сложными интервалами; это также явный результат влияния поэзии XX века с ее экспериментами на грани акцентного стиха, которым немалое внимание уделял и сам Бобров в своих оригинальных стихотворениях.

Вот образец стиха Боброва: обилие внесхемных строк, преобладание 2–1 над 1–2, приблизительное равновесие основных ритмических групп:

На мече Ганелон клянется, Дк 2–1А Марсилий поклялся книгой, Дк 2–1Где записаны богомерзкие законы —Тервагана и Магомета. Дк 4Подходят к Ганелону сарацины, Я5Вальдаброн ему меч подносит, Дк 2–1В тысячу мангонов ценою, Тк 3–2А другой, Климорин-язычник, Дк 2–1Ему дарит шлем драгоценный Дк 1–2С дорогим карбункулом посредине. —Выходит Брамимонда-королева, Я5Говорит ему: – Сир, я люблю вас, АнА жене вашей от меня подарок! —Дорогие запястья ему дарит, Тк 2–3Ганелон себе в обувь их прячет. Анк) «Исцеление Ильи Муромца» Н. Заболоцкого было написано в конце 1940‐х годов, но опубликовано лишь посмертно, в 1965 году, вместе с отрывками из заметки о принципах стихотворного переложения русских былин. В заметке этой между прочим говорится: «Надобно помнить, что тонический стих былины обнаруживается только при пении ее сказителем, на что указывал еще Гильфердинг. В писаном тексте, где будут отсутствовать музыкальный каданс и вспомогательные вставные словечки, стих потеряет свой тонический характер. Поэты обязаны воссоздать тонический стих собственными средствами и не отступая от былинного стиля».

Суждение это любопытно: оно показывает, что писаный текст былинных публикаций, по-видимому, не воспринимался Заболоцким как стих. Как известно, во всех своих поэтических экспериментах Заболоцкий строго держался рамок силлабо-тоники, а если выходил из них, то обращался непосредственно к верлибру (например, в финале поэмы «Деревья»); промежуточные формы – дольники, акцентный стих – были ему чужды. Поэтому «воссоздать тонический стих собственными средствами» для Заболоцкого значило: переложить былину в силлабо-тонический стих. Это он и сделал в «Исцелении Ильи Муромца»: почти две трети его переложения составляют чистые анапесты, четверть – дольниковые пятисложники, и лишь в небольшой примеси к ним присутствуют другие формы. Можно заметить, что ритм начала «Исцеления» однообразнее, конца – разнообразнее (в первой половине поэмы анапест составляет 68 %, во второй – только 50,5 % строк): по-видимому, в ходе работы слух поэта постепенно притерпелся к отступлениям от анапестической схемы. Почему Заболоцкий избрал основным размером переложения именно анапест (а не 5-стопный хорей, например, как в «Слове о полку Игореве» и в переводах с сербского), – сказать трудно. Во всяком случае, стих Заболоцкого – это завершение той тенденции к ритмическому единообразию, которая тянется от Лермонтова через Огарева и Минского (хотя непосредственное влияние Огарева и Минского на Заболоцкого весьма сомнительно). Вот отрывок из переложения Заболоцкого:

Отвечает Илья свет Иванович: Ан«Я и рад бы вам дать подаяние, АнРад бы дать я вам пива из погреба, АнНапоить вас, калик, крепкой брагою, АнДа уж тридцать лет, как я сиднем сижу, Дк 1–2цКак я сиднем сижу, за избой гляжу. АнМне ни с печки слезть, мне ни ковш достать, Дк 1–2цМне ни ковш достать, вам испить подать». Дк 1–2цл) Л. И. Тимофеев опубликовал свое переложение «Слова о полку Игореве» былинным стихом в 1953 году (в малой серии «Библиотеки поэта»). Десять лет спустя он напечатал статью[90], в которой доказывал (вслед за Ф. Е. Коршем), что былинный размер действительно был первоначальным размером «Слова» и переложение это должно рассматриваться как перевод размером подлинника. Точка зрения Л. И. Тимофеева поддержки не получила; однако переложение его сохранило интерес как еще один образец имитации русского народного тактовика.

Соотношение основных ритмических групп у Тимофеева такое: на первом месте – хореи, тотчас вслед за ними – дольники (на эти две группы приходится две трети всех схемных стихов), а потом, с большим отрывом – анапесты и чистые тактовики. Это мало похоже на обычную былинную последовательность – хореи, чистые тактовики, анапесты, дольники, – зато несколько похоже на «народный стих» Лермонтова и очень похоже на стих А. К. Толстого. Именно Лермонтовым и Толстым, а не подлинными текстами былин, бессознательно руководствовался Л. И. Тимофеев в своей реконструкции былинного стиха[91]. Это явствует и из соотношения коротких, средних и длинных строк в самых частых, хореических, вариациях: на первом месте здесь короткие строки (42 %), на последнем длинные (18 %), как и у Лермонтова с Толстым; тогда как в настоящем былинном стихе соотношение обратное: короткие составляют 13 %, а длинные 49 %. Отходит от инерции Лермонтова и Толстого Тимофеев только в двух случаях: во-первых, в дольниках он не так увлекается двухударной формой 4 и цезурой (процент цезурованных строк у него ниже не только чем у Лермонтова и Толстого, но и чем в былинах, – сказывается опыт бесцезурного дольника Блока, любимого поэта Тимофеева); во-вторых, в чистых тактовиках он наконец преодолевает господство формы 3–2 и восстанавливает характерное для народного стиха преобладание формы 2–3. Вот отрывок переложения Тимофеева:

Ветры веют, веют с моря стрелами Х5На храбрые полки Игоревы, Дк4Земля гудит, реки мутно текут, Дк 1–2цЗакрывает пыль поле чистое, Дк 1–2цГоворят знамена со всех сторон, Дк 1–2Что от Дона и от моря идут половцы, Х6Обступают войско русское. Х4Криком степи заградили дети бесовы, Х6А храбрые люди русские Дк 2–1цПреградили степь щитами червлеными. Тк 3–2Местами – там, где одинаковые ритмические вариации повторяются на протяжении нескольких строк, – литературная традиция тимофеевского стиха заметна еще яснее: сквозь лермонтовский стих проступают размеры долермонтовских литературных имитаций народного стиха, на которые опирался Лермонтов, – то 4-стопный хорей Карамзина («Уж мужья вы наши, лады милые, Вас и мыслями не вымыслишь, Вас и думами не сдумаешь, И очами вас не выглядишь. Не ходить нам в злате-серебре…»), то пятисложники Львова («Игорь путь ночной мерит мыслями От великого Дона синего За Донец реку, реку малую…»).

м) «Три богатыря» И. Сельвинского – одна из последних крупных работ автора. Но обращение к былинному размеру было для писателя не внове: опыты имитации народного стиха были уже в «Раннем Сельвинском» и во вкраплении в «Улялаевщину», к народному стиху он постоянно апеллирует в своей «Студии стиха». Сельвинский сам пользуется термином «тактовик» (взятым от А. П. Квятковского), и хотя понимает он его в высшей степени расплывчато, но ритмику подлинного народного стиха он уловил лучше, чем какой-либо другой имитатор с сумароковских времен.

Из основных ритмических групп на первом месте у него стоит хорей, на втором чистый тактовик, на третьем дольник и на последнем, с большим отрывом, анапест. Только это сильное преобладание дольника над анапестом и отличает стих Сельвинского от былинного стиха в том виде, какой он имеет, например, у Сивцева-Поромского. Среди хореических вариаций короткие строки держатся на последнем месте (правда, на первом – не длинные, а средние, так что силлабическое единообразие стиха в имитации сильнее, чем в подлиннике). Доля двухударных форм в дольнике у Сельвинского почти такая же, как у Тимофеева, т. е. половинная по сравнению с образцом. Процент цезуры в дольниках почти такой же, как в народном оригинале. Соотношение форм 2–3 и 3–2 тоже такое же, как в народном оригинале, преобладание формы 2–3 даже подчеркнуто: в былинах на нее приходится две трети всех чистых тактовиков, у Сельвинского – три четверти. По выдержанности тактовиковой схемы Сельвинский стоит впереди всех (кроме, разве, Заболоцкого): из 294 стихов его только 4 выбиваются из схемы тактовика.

Вот образец стиха Сельвинского:

Мхи были, болота у бела моря, Х5Что на зимнем берегу на полунощном, Тк 3–2Жил да был моложа там, крестьянский сын, Х5Еще Сокол у моложи прозвание. Тк 3–2Ничего-то он не знал, не ведывал, Х5Как пришли тут калики перехожие, Тк 2–3Говорят старички детинушке: Дк 2–1«Есть на свете вера христианская! Х5А что она за вера христианская? Я5А така она вера христианская, Тк 2–3Что щадит дыхание всякое, Дк 1–2Не желает зла своему ближнему, Х5Не хотит чужого богачества…» Дк 2–1Если считать, что основной тенденцией всех имитаций народного стиха в литературном стихе было движение от силлабо-тоники к подлинному ритму народного тактовика – движение, начатое с разных сторон Карамзиным, Мерзляковым, Львовым и другими поэтами их времени, – то эта тенденция находит свое завершение в стихе Сельвинского. Цикл развития имитационного стиха, по-видимому, завершен. Поэзия XIX–XX веков вновь «открыла» богатый и сложный ритм тактовика, издавна знакомый народному творчеству, и на веренице имитаций как бы проверила родство новооткрытого размера с его прототипом. После этого роль имитаций в основном была сыграна; главное направление разработки тактовика в современном литературном стихе – не здесь. Его намечают не стилизации Боброва, Тимофеева и Сельвинского, а оригинальные эксперименты Бальмонта, Блока, Луговского, Луконина, Рождественского и того же Сельвинского, о которых мы говорили в начале нашей статьи[92].

Внешнее сходство между тактовиком народной поэзии и тактовиком XX века не бросается в глаза: его заслоняет понятная разница тематики и стилистики. Однако сделанный анализ не оставляет никакого сомнения в единстве их внутреннего строения. Это позволяет наметить некоторые аналогии, несколько натянутые, но довольно любопытные, которыми мы и позволим себе закончить настоящую статью.

До того как Тредиаковский и Ломоносов утвердили в русской поэзии силлабо-тоническое стихосложение, она знала четыре типа стиха: (а) молитвословный стих – акафистов и других литургических песнопений, без ритма и рифмы[93]; (б) народный напевный стих, эпический и лирический, основным размером которого был, как показано, тактовик; (в) народный говорной стих типа раёшника; (г) силлабический стих. После того как в XX веке господство силлабо-тонической системы Тредиаковского – Ломоносова поколебалось, помимо нее вошли в употребление тоже четыре типа стиха: (А) дольник с интервалами 1–2 слога у Блока и др.; (Б) тактовик с интервалами 1–2–3 слога у Луговского и др.; (В) акцентный стих с произвольными интервалами у Маяковского и др.; (Г) свободный стих без ритма и рифмы в «Александрийских песнях» Кузмина и в других подражаниях западному верлибру.

Так вот, не любопытно ли сходство между некоторыми из этих досиллабо-тонических и послесиллабо-тонических размеров? (а – Г) Молитвословный литургический стих звучит очень сходно со свободным стихом Кузмина – особенно там, где и тот, и другой снабжены анафорами и синтаксическим параллелизмом; малая изученность и того, и другого стиха заставляет пока ограничиться этим непосредственным впечатлением. (б – Б) Народный напевный стих строится по той же метрической схеме, что и современный тактовик, – это мы постарались показать в настоящей статье. (в – В) Народный говорной стих раёшника находит близкую параллель в акцентном стихе Маяковского – особенно в тех «предельных» его формах, которые акцентный стих приобретал в среднем периоде творчества поэта, в «Мистерии-буфф» или в «Пятом Интернационале». (г – А) Самое натянутое из четырех сопоставлений – между силлабическим стихом и дольником; но и здесь можно указать на установленную нами изосиллабическую тенденцию в трехиктном дольнике[94], осознанную в программе Гумилева: «акмеисты стремятся разбивать оковы метра пропуском слогов… перестановкой ударений… и уже есть стихотворения, написанные по вновь продуманной силлабической системе стихосложения» (статья «Наследие символизма и акмеизм»[95]). Однако от дальнейших обобщений в этом направлении разумнее воздержаться.

9Краткие выводы. 1) Тактовик, т. е. тонический стих с междуиктовыми интервалами, колеблющимися в диапазоне 1–2–3 слога, не является в русской поэзии изобретением XX века: этот размер широко употреблялся уже в народном творчестве (былины, песни, духовные стихи).

2) Наиболее употребительным в народной поэзии является трехиктный стих с двухсложной (по большей части) анакрусой и двухсложным (по большей части) окончанием – былинный стих; менее употребительны двухиктный стих и четырехиктный стих (делимый цезурой на два двухиктных полустишия).

3) Ритмические вариации тактовика могут совпадать по звучанию с хореем (и ямбом), с анапестом (и другими трехсложными размерами), с дольником или быть специфичными для тактовика. В трехиктном (былинном) стихе обычно самыми частыми являются вариации хореические, затем чисто-тактовиковые, затем анапестические, затем дольниковые. Кроме того, обычно наличествует примесь стихов аномальных, не укладывающихся в тактовиковую схему (в большинстве случаев не свыше 15–20 %).

4) Дольниковые и чисто-тактовиковые вариации трехиктного народного стиха имеют ритмическую особенность, отличающую их от литературного дольника и тактовика XX века: второй междуиктовый интервал в них стремится быть не короче, а длиннее первого.

5) В былинном тактовике можно различить три типа: нормальный, упрощенный и расшатанный. В упрощенном стихе повышен процент хореических вариаций, в расшатанном стихе – процент внесхемных вариаций. Упрощенный стих имели в виду сторонники «стопной» концепции народного стиха, расшатанный стих – сторонники «чисто-тонической» концепции.

6) Литературные имитации народного стиха в XVIII–XX веках представляли собой по большей части канонизацию одной из ритмических вариаций тактовика (4-стопного и 6-стопного хорея, 3-стопного ямба, 3-стопного анапеста, цезурованного дольника). Более свободная и полная имитация (Сумароков – Востоков – Пушкин – Лермонтов и т. д.) разрабатывала раздельно тактовик с женским и с дактилическим окончанием, причем на первый влияла тенденция к 10-сложному изосиллабизму (воспринятая от сербского стиха), а на второй – тенденция к цезуре и двухчленности (унаследованная от «кольцовского» пятисложника).

P. S. Эта работа должна была быть главой в книге «Современный русский стих» (1974), но не вместилась в объем: напечатаны были только таблицы и конспект содержания. Часть материала потом была опубликована отдельно[96] . Интереса это не вызвало: по стиху народной песни появилась с тех пор очень тщательная работа J. Bailey, «Three Russian Lyric Folk Song Meters» (1993, рец. в ИАН ОЛЯ. 1995. № 1), по эпическому стиху – ничего. Между тем материал настоятельно требует дальнейшей разработки – по более поздним и надежным записям, с учетом напевов и т. д. Напоминаем: мы разбирали не ритмику фольклорного стиха как такового, а только ритмику его записей XIX века – тех, которые могли повлиять на литературные имитации народного стиха, а они-то и интересовали нас в первую очередь. О происхождении русского народного стиха из общеславянского и общеиндоевропейского подробнее – в книге «Очерк истории европейского стиха» (1984); возражение – о том, что ниоткуда он не может быть выведен, – в статье А. И. Зайцева «Стих русской былины»[97].

Русский силлабический тринадцатисложник[98]

1Проблема. Силлабике не везло в русском стиховедении. Ее изучали мало и неудовлетворительно. Причин этому было по крайней мере две.

Первая причина в том, что ломоносовская реформа слишком решительно перерубила естественный ход развития русского стиха, и в результате живое ощущение ритма силлабики XVII–XVIII веков оказалось к нашему времени совершенно утраченным. (Мелкий, но характерный пример: нам известны две маленькие стилизации под Симеона Полоцкого, относящиеся к 1920‐м годам: в сборнике «Парнас дыбом» и в рукописном цикле шуточных поздравлений поэту М. Волошину «Poetae poetae»; в обоих случаях авторами были профессиональные филологи, и, несмотря на это, в обоих случаях стих стилизаций нарушает основное правило силлабики: он неравносложен.) Это повело к тому, что осторожные исследователи инстинктивно уклонялись от исследования стиха, столь чуждого их слуху, а неосторожные поспешили создать миф о том, что силлабика чужда самому «духу русского языка», что силлабический стих был лишь досадным недоразумением в истории русского стихосложения и что изучать его, стало быть, не имеет смысла. Миф этот, к сожалению, оказался весьма живучим.

Вторая причина до некоторой степени вытекает из первой: дело в том, что из‐за общего пренебрежения огромная часть русской силлабической поэзии была и остается неизданной, а существующие публикации разрозненны и часто несовершенны. Это затрудняло работу тех исследователей, которые уделяли внимание силлабическому стиху. Так, единственным поэтом-силлабистом, полностью доступным для изучения, оказался Кантемир; и только поэтому в сознании стиховедов его стих невольно стал как бы олицетворением силлабики в целом, а стих его предшественников представлялся лишь чем-то вроде подготовки «кантемировского» стиха. Из двух стиховедов, изучавших силлабический стих с помощью статистики, первый, Г. А. Шенгели[99], опирается исключительно на Кантемира, а второй, Л. И. Тимофеев[100], – преимущественно на Кантемира. При такой «телеологической» концепции неизбежны были некоторые ошибки и неточности в анализе фактов.

Задача нашей работы – двоякая: во-первых, привлечь материал по докантемировской силлабике более широко и более дифференцированно, чем это делалось до сих пор; во-вторых, попытаться взглянуть на этот материал не «с конца», а «с начала», сопоставить его не с той формой, которую русский силлабический стих обрел в исходе своего развития, у Кантемира, а с теми факторами, которые формировали ритм русского силлабического стиха у первых его создателей, – то есть, с одной стороны, с ритмом польской силлабики, служившей для них образцом, и, с другой стороны, с «естественным» ритмическим словарем русского языка, служившим для них материалом.

2Материал. Рассмотрение естественно начать с наиболее распространенного силлабического размера – 13-сложника. Это – стих в 13 слогов с цезурой после 7‐го слога и постоянным ударением на предпоследнем, 12‐м, слоге. Русским стихосложением он был заимствован из польского, польским – из средневекового латинского («вагантский стих»). В русской поэзии таким стихом пользовались едва ли не все поэты доломоносовского времени:

Темную нощь денница светло рассыпает, Красным сиянием си день в мир провождает,Нудит люди ко делу: ов в водах глубоких Рибствует, ов в пустынях лов деет широких,Иный что ино творит. Спяй же на день много Бедно, раздраноризно поживет убого.(Симеон Полоцкий, «День и нощь», до 1680 г.)Подвигну мертвих, адских, воздушних и водних Соберу духов, к тому зверей многороднихСозову купно, прийдут змии страховидни, Гади, смоки, полозы, скорпии, ехидны;Совлеку солнце з неба, помрачу светила, День в нощь претворю: яве будет моя сила.(Ф. Прокопович, «Владимир», д. I, 1705 г.)Уме слабый, плод трудов недолгой науки! Покойся, если хочешь жизнь прожить без скуки:Не писав, дни летящи века проводити Можно и хвалу достать, хоть творцом не слыти.Противно учение, творец не мил, чаю: Когда чту книгу кому – говорит: скучаю!(А. Кантемир, Сатира 1, ред. 1731 г.)Мы использовали следующие тексты, написанные этим размером: