Полная версия:

Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции

Арестовано тогда было 23 человека, и Луначарский попал с 29 апреля 1900 г. на 47 дней в киевскую Лукьяновскую тюрьму, где познакомился с будущим председателем Петроградского ЧК М. С. Урицким, с которым ему придется работать до его убийства в августе 1918 г. Тот был старостой политзаключенных, имевших огромную «моральную силу» в тюрьме, где служили не только «свирепые палачи». Рассказ Луначарского об этом эпизоде может поразить неожиданными деталями. Оказалось, что «политические в этой тюрьме ведут общее хозяйство на коммунальных началах, т. е. братски всем делятся, что они имеют право выходить из своих камер когда угодно и что камеры с утра до вечера даже не запираются. Действительно, тюрьма оказалась совершенно своеобразной, в ее кулуарах стояли, раскуривая папиросы, группы политических… Это чрезвычайно общественное существование вскоре до того мне надоело, что я иногда с отчаянием выскакивал в коридор и кричал нашему сторожу: «Иван Пампилович, заприте, пожалуйста, мою камеру… ведь я в одиночном заключении, могу же я хоть немножко бывать один и почитать».

О настроениях, которые обуревали Луначарского в тюрьме, свидетельствуют два стихотворения, сохранившиеся в его архиве и написанные в застенке. В первом из них «Гимн Аполлону» автор, прильнувший к окну, видит «Солнца луч», который «сквозь решетку проскользнул» и который «донесет быть может гул // наших песен, наших маршей» и «разгонит туманы мук». И далее:

Аполлон, бог просвещенья,мы тебе воздвигнем храм.Храм победы, храм науки,светлый, с сотнями колонн,чтобы дети, чтобы внукитам росли, о Аполлон…Пусть философы, поэтыучат радости людей —света больше, больше света,больше счастья для людей…Тихо. Луч исчез. Стемнело.Ах, крепка моя тюрьма!..Ничего. Кричу я смело:«Свет сияй. Да сгинет тьма»[11].Человек, находясь в тюрьме, думает не столько о своем освобождении, сколько о грядущей победе «света и счастья для людей!». А во втором стихотворении, посвященном Э. Верхарну, «поэту, который за грани заглянул», пророку, который знает, что «нам готовит рок», Луначарский выражает жизненное кредо революционеров, «готовых к бою с судьбою», к «испытания» и жестокой битве:

Ты видишь трупы, слышишь стоны —Пусть! Опрокинем троны!В кровиПотопим золотой кумир,Чтоб мирСтал царственным в любви![12]Луначарский после освобождения из тюрьмы вернулся в Калугу, где дождался наконец после двух лет после первого ареста приговора, который оказался более мягким, чем опасались: его приговорили к двухлетней ссылке в Вятскую губернию. В Вятку же ссыльному ехать не хотелось, и он самовольно поехал в Вологду и уже оттуда подал министру внутренних дел В. К. Плеве записку, что он болен, нуждается в постоянном уходе и поэтому просит оставить его в Вологде, где живут его друзья. На удивление Плеве прислал в ответ короткую телеграмму: «Луначарского оставьте». 7 июня 1902 г. ему было сообщено о «высочайшем повелении» остаться в Вологде на полгода, а 29 декабря того же года распоряжением Николая II Луначарскому было разрешено отбывать весь срок наказания в Вологде.

По пути в Вологду Луначарский заехал в январе 1902 г. в Москву, где на квартире О. Л. Книппер читал свою драматическую сказку в стихах «Искушение». Книппер вскоре послала А. П. Чехову это произведение со словами, что Луначарский «читает оригинально, смело и написана сказка красивым стихом, картинно, сильно». Через некоторое время Чехов ответил из Ялты: «…Ты в восторге от пьесы Л., но ведь эта пьеса дилетантская, написанная торжественным классическим языком? Потому что автор не умеет писать просто, из русской жизни». Показательно, что эта пьеса, так не понравившаяся Чехову и не продемонстрировавшая драматургический талант молодого писателя, до сих пор так и не обнаружена[13].

А. А. Богданов (Малиновский).

[Из открытых источников]

«Вологодский» этап ссыльных скитаний Луначарского со 2 февраля 1902 по конец марта 1903 г. начинался на эмоциональном подъеме: «В Вологду я выехал после тяжелой болезни зимой 1902 года. Как раз потому, что я приехал в этот засыпанный снегом городок в тот день, сиявший на солнце, выздоравливающим и еще пошатывающейся походкой сходил на перрон вокзала, я воспринял новые вологодские впечатления необычайно радостно. Я тогда физически воскресал и с особенным наслаждением впитывал в себя окружающее».

Конечно же, настрой вызван был не только первым впечатлением: Луначарский предвкушал «интенсивную умственную и политическую жизнь», о которой ему сообщал Богданов, оказавшийся в Вологде несколькими месяцами ранее. Имена вологодских ссыльных того времени действительно впечатляют: «доминирующее положение» там занимал блиставший своими рефератами Н. А. Бердяев, с которым придется схлестнуться вновь прибывшему, проявляли там свою общественную активность самобытный писатель А. М. Ремизов, будущий «террорист» Б. В. Савинков с женой, дочерью Глеба Успенского, историк литературы и общественного движения, пушкинист П. Е. Щеголев, «экономисты» П В. Чернышев и Н. Г. Малишевский, многие киевские знакомые ссыльного по социал-демократической работе: В. А. Карпинский, С. А. Суворов, В. А. Русанов, П. Л. Тучапский. Социал-демократы составляли самую сильную группу в Вологде, и именно эта группа стала поощрять Луначарского выступать с рядом диспутов и лекций против Бердяева, противопоставляя его идеализму марксистскую философию. И эти диспуты проходили «с выдающимся успехом», оттачивая ораторские способности Луначарского и делая его популярным среди тогдашней учащейся молодежи и многочисленной колонии ссыльных. «Сколько могу помнить, – вспоминал Луначарский, – успех мой был очень велик, и влияние Бердяева в нашей среде чрезвычайно ослабло. Сам Бердяев, несмотря на все мои приглашения приходить на мои рефераты и возражать мне, туда не являлся. Велико, но на этот раз уже параллельно с моими собственными стремлениями, было влияние Богданова. Жил он тогда в Кувшинове, врачом при психиатрической лечебнице. Я тоже поселился там, и на все собрания мы ездили из Кувшинова в Вологду, а к нам тогда постоянно приезжали гости».

Удивительно, но социал-демократы и эсеры в целом сосуществовали в Вологде довольно мирно и дружелюбно, что создавало «идиллическую обстановку», и это потом, в 1922 г., во время процесса над правоэсеровскими деятелями вспоминал его активный участник Луначарский. Важно, что именно в Вологде он начал свою непрерывную публицистическую деятельность, свое, как он говорил, «литературное служение», написав, прежде всего, ряд статей против Бердяева, С. Н. Булгакова и других идеалистов и осуществив выпуск коллективного сборника «Очерки реалистического мировоззрения» со своей программной статьей «Опыт позитивной эстетики». Если мы обратимся к самому полному указателю статей и произведений революционера, то именно 1902 г. помечены почти первые его 11 публикаций (до этого в 1896–1900 гг. зафиксировано только по одной публикации автора каждый год). Печатался тогда молодой публицист преимущественно в газете «Северный край» и журналах «Образование», «Русская мысль», причем половина его публикаций уже тогда касалась так или иначе театральных дел, ведь он почти ежедневно бывал в Вологодском городском театре, что потом не могло не сказаться на его стойком увлечении театрами и драматургией. Луначарский написал в Вологде и цикл своих «Маленьких фантазий», которые представляли собой рассказы-притчи, показавшие склонность автора к художественному творчеству.

Сразу отметим, что именно дар литератора постепенно стал «главным двигателем» революционной и партийной карьеры Луначарского, который становился известным прежде всего благодаря своему острому перу. И его писательская активность в последующие годы только нарастала: 1903 г. – 32 публикации (здесь появляется помимо театральных еще больше философских и литературоведческих статей), 1904 г. – 42, 1905 г. – 50, 1906 г. – уже 55 публикаций. Позднее, в эмиграции, количество публикаций автора немного сократилось, потом опять стало нарастать, достигнув апогея в советское время, когда, например, в 1928 г. Луначарским подготовил и выпустил более 350, а в 1929 г. – 280 публикаций. Всего же библиографами зафиксировано более 4000 публикаций его произведений за все годы творчества, причем количество неизданных доподлинно неизвестно[14].

В Вологде Луначарский продолжал заниматься и чисто революционной работой в рабочей среде, находясь постоянно на виду. Это не могло не создавать ему репутации «опасного элемента», и в итоге вологодский губернатор Ладыженский, разозленный некоторыми крамольными речами и статьями молодого революционера с осуждением местных властей, распорядился выслать Луначарского в Тотьму.

Дальше последовали события, которые отчетливо демонстрируют «странную мягкость» действий властей, которые не выглядят «зловещими» и «чересчур жестокими» по отношению к революционерам. Как сообщал Луначарский, «тут началась довольно курьезная борьба между мною и губернатором: я добровольно выехать отказался – меня повезли этапом. Какие-то формальности при этом не были выполнены, и меня оставили в Кадникове. Из Кадникова я самовольно вернулся в Вологду. Тогда меня посадили в Вологодскую губернскую тюрьму. Но губернатор чувствовал смешную и нелепую сторону своих преследований против меня, в то время уже приобретшего некоторую литературную известность и, во всяком случае, почетное имя во всех сколько-нибудь интеллигентных кругах Вологды, он разрешил мне только ночевать в тюрьме, а весь день проводить у себя дома, то есть у родителей моей жены, ибо я незадолго перед тем женился на сестре А. Малиновского-Богданова – Анне Александровне».

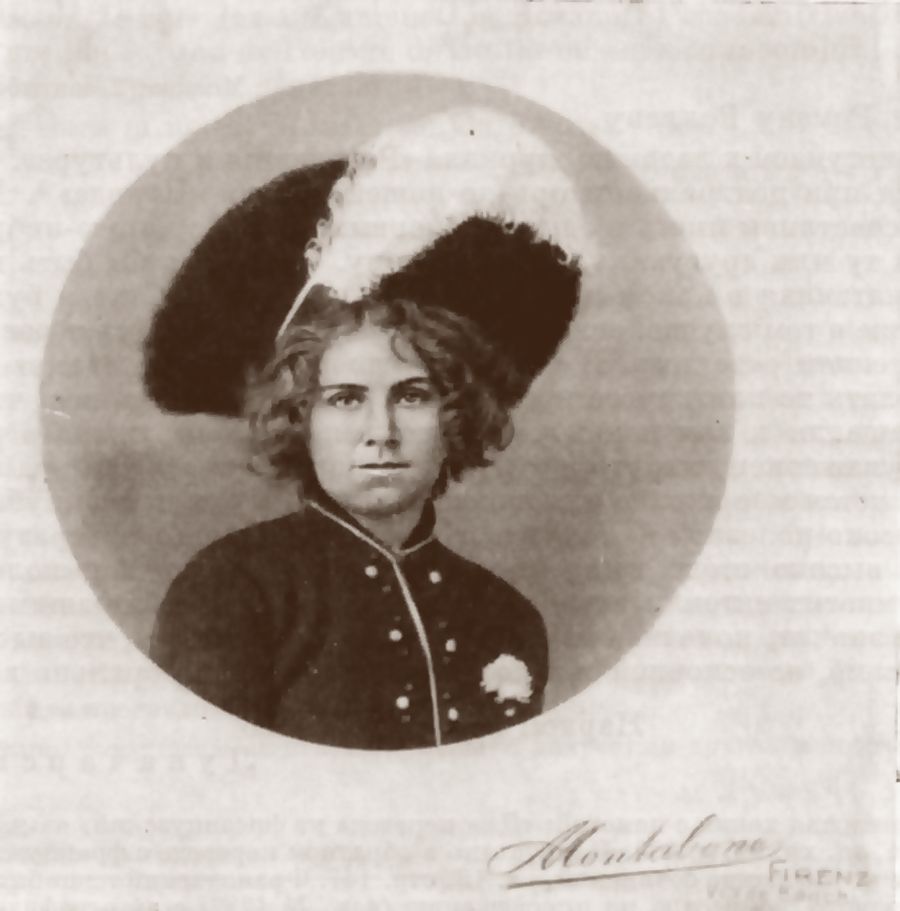

Помимо начала литературной деятельности, свою женитьбу на 19-летней Анне Малиновской (1883–1959) Луначарский считал важнейшим событием «вологодского периода» своей биографии. Все произошло скоротечно. По воспоминаниям 26-летнего ссыльного, «после трехдневного знакомства я сделал предложение сестре А. Богданова – Анне Александровне Малиновской, в которой я нашел дорогую жену, наполнившую мою жизнь светом личного счастья». Что сыграло свою роль в такой стремительности: давняя и неудовлетворенная тоска по «женскому плечу» неустроенного ссыльного, вспыхнувшая любовь с первого взгляда или родственная близость невесты к Александру Богданову, который на то время был ближайшим другом нашего героя. Добавим к этому, что Анна была дочерью учителя, заведующего городским училищем, то есть вышла примерно из той же среды, что и ее 26-летний жених.

Анна Александровна, жена А. В. Луначарского. Флоренция. 1905.

[Из открытых источников]

Друг Луначарского И. Е. Ермолаев отговаривал товарища от «семейных уз», недопустимых для революционера, на что Луначарский ему ответил: «Я многогранен и потому не могу очутиться в лежачем положении головой вниз…» Предложение своей невесте он сделал в начале июля, а повенчались они 1 сентября 1902 г. в Николо-Владыченской церкви Вологды. В 1935 г. в интервью Анна Александровне рассказала, что ее брат считал Луначарского донжуаном и говорил: «А. В. ухаживал за многими женщинами. Познакомился по фотографии с Анной. Элемент сексуального эстетизма всегда привлекал внимание А. В. Заранее решил, что женится на ней». Вот так – жениться по фотографии сможет не каждый!

Отметим, что Луначарский ничуть не лукавил, когда писал, что «дорогая жена» наполнила его жизнь «светом личного счастья». Вместе им придется пройти много испытаний, она будет не раз спасать своего мужа от ударов судьбы, и главное, она станет не только его единомышленником, но и помощником во многих делах, выполняя редакторские и литературные функции. Мечтательная и эмоциональная, не чуждая «романтических отношений» с такими фигурами, как А. М. Горький и Ромен Роллан, Анюта, как ее звали родные и Луначарский, увлекалась вместе со своим мужем и революционным подвижничеством, и новой философией жизни, постоянно призывая «держать наше знамя человека», и любовью к литературе, имея явные писательские склонности. Показательно, что свои «маленькие фантазии» Луначарский публиковал в 1902–1903 гг. под псевдонимом Анатолий Анютин.

Анатолий Луначарский (в телеге на заднем плане) направляется в Кадниковскую тюрьму, где он заболел чесоткой. Март 1903 г.

[Из открытых источников]

Через сестру долгие годы поддерживались и не прерывались отношения Луначарского с ее братом Александром Александровичем Богдановым (Малиновским) (1873–1928), одним из самых оригинальных мыслителей России первой трети XX в., чье имя оказалось надолго вычеркнутым из отечественной истории в результате резкой критики им марксизма в изложении сначала плехановской, а потом ленинской школы. Между Богдановым и Луначарским с первых лет их знакомства существовало специфическое разделение труда: Богданов тяготел к философии, а Луначарский – к искусству, что заметно по всем изданиям, где они печатались вместе. Отношения их были теплые, семейные. Обычно Анатолий Васильевич обращался в письмах к Богданову «дорогой Сашка». Всю жизнь друзей связывало очень многое – от пристрастия к философии, литературе и «богоискательству» до увлечения идеей пролетарской культуры, легшей в основу культурной политики Советской России после революции. «…В известной степени другом, который помог мне сделаться тем, кто я есть… это был А. А. Богданов. Мы были довольно хорошо дружны», – вспоминал позднее Луначарский.

Тем временем терпение властей лопнуло, и не желавшего никуда ехать Луначарского этапным порядком отправили из Вологды в Тотьму. По дороге в городке Кадникове его на 3 дня посадили в местную тюрьму, где он оказался в одной камере с убийцами, оказавшимися «добродушнейшими крестьянами». На беду, они заразили Луначарского, как он повествовал в своей статье «Из вологодских воспоминаний», «тяжелой чесоткой». В Тотьму он выехал «в страшную распутицу, ехал с каким-то урядником, с быстротой похоронной процессии, так что те 150 или 200 верст, которые отделяют Кадников от Тотьмы, мы ехали целую вечность. Чесотка моя за это время приобрела ужасающие размеры и закончилась тем, что при приезде в Тотьму я заболел рожей. Разные симптомы заставили думать местного врача, что у меня заражение крови, и приговорить меня к смерти. На самом деле я довольно быстро оправился, особенно благодаря уходу жены, которая поспешила вдогонку в Тотьму».

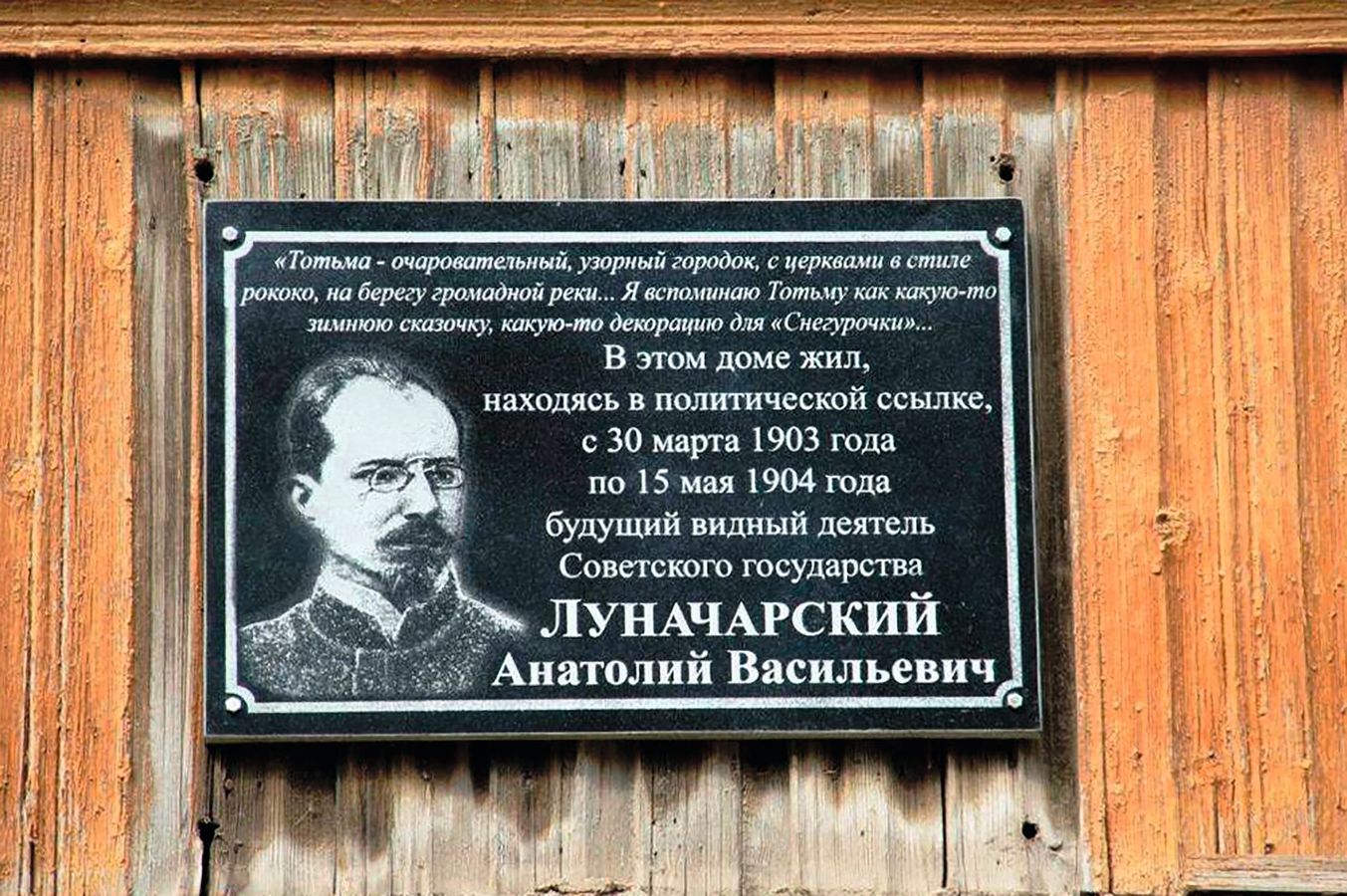

Выздоровев и осмотревшись, Луначарский с удивлением обнаружил, что новое место ссылки, где ему придется пребывать с 31 марта 1903 по середину мая 1904 г., имеет свои преимущества. Хотя, в отличие от «многолюдно-ссыльной» Вологды, он должен был быть в Тотьме «один как перст», однако, по его словам, «это уединение не оказалось ни в малейшей мере удручающим. Чудесная северная природа, чудесные книги и немногие, но искренне любившие нас друзья, а главное дело, безоблачно счастливая семейная жизнь – все это создавало предпосылку для существования глубоко содержательного и, как мне кажется, сказалось в тогдашних моих многочисленных статьях, имевших, если не ошибаюсь, большой успех среди читающей публики.

По крайней мере, меня наперерыв звали во всякие журналы, издательства делали мне предложения. И вообще в Тотьме мы не чувствовали себя оторванными от всей общественной жизни страны. Тяжелым событием была только болезнь моей жены, которая слегла в тифу в последний месяц беременности, так что мы потеряли нашего первого ребенка. За исключением этого черного облака, я вспоминаю Тотьму как какую-то зимнюю сказочку, какую-то декорацию для «Снегурочки», среди которой был наш «домик на курьих ножках», с платой рубля 3,5–3 за три комнаты, с невероятной дешевизной, вроде 10 коп. за зайца с шкуркой и т. п., и с постоянным умственным напряжением за чтением все вновь и вновь получавшихся книг и приведением в порядок своего миросозерцания, за спорами, отчасти и за поэтическим творчеством. Я перевел там изданную «Образованием» драму Ленау «Фауст»… и написал несколько сказок, напечатанных в «Правде».

В «идиллии Тотьмы», где супруги «жили припеваючи», сплелись и семейное счастье, хотя и омраченное потерей первого ребенка (в 1907 г. супругов ждет еще одна потеря), и писательский успех, и постоянные поиски новых видов творчества. По свидетельству Луначарского, в Тотьме он больше всего «читал и думал» и именно там добился «наибольшего успеха в области выработки миросозерцания». «Бежать из подобной ссылки, – пояснял мемуарист, – мне не приходило даже в голову. Я дорожил возможностью сосредоточиться и развернуть свои внутренние силы. Конечно, ссылка была бы в значительной мере невыносима, если бы не превосходная семейная жизнь, которая сложилась у меня, и не постоянная общая работа с женой, явившейся для меня близким, все во мне понимающим другом и верным политическим товарищем на всю жизнь».

Памятная доска на доме в Тотьме, где жил в ссылке А. В. Луначарский.

[Из открытых источников]

Луначарский был освобожден из ссылки и от полицейского надзора 15 мая 1904 г., но в июле ему запретили жительство в столицах и в Московской губернии в течение 5 лет. Тюремно-ссыльная эпопея не могла не закалить революционера. «Сбросить трусость», «жертвовать», «острота топора» – таковы были установки революционной среды, и Луначарский не случайно выбрал тогда для себя «воинственный» псевдоним Воинов (забыв Антонова и Анютина), звучавший соразмерно со Сталиным, Молотовым и другими псевдонимами, впервые широко представив себя в таком качестве на III съезде партии.

Вместе с Лениным. 1904 – 1905

По окончании ссылки 15 мая 1904 г. супруги Луначарские ненадолго переехали в Киев, где жила мать Анатолия Васильевича. Луначарскому пришлось отказаться и от заведования театральным отделом газеты «Киевские отклики», в которой он успел за 2 месяца опубликовать 10 статей и рецензий, и от чтения курсов лекций и рефератов для учащейся молодежи по требованию «партийных верхов», которые уже обратили внимание на Луначарского и считали невозможным оставлять его «на кустарной работе». Как пояснял Луначарский, партийные дела требовали его «присутствия в Женеве. «Большевики» должны были основать новый орган для борьбы с «Искрой», перешедшей в руки меньшевиков; нужны были литературные силы. Мои симпатии к большевикам определились скоро, так как их кампанию я считал борьбой за принцип партийности против высокопоставленных литераторских кружков. Больно было оказаться в противоположных лагерях с тов. Аксельродом. Дальнейшие – и уже тактические – разногласия окончательно укрепили мой «большевизм».

С этого времени Луначарский вступил в полосу суровых партийных дрязг и столкновений, которая, как он сам признавался, не принесла ему «счастья и покоя». Поначалу он был совсем далек от внутрипартийной борьбы, но усилиями, прежде всего, Богданова, а потом и Ленина, ему пришлось в итоге наступить на «горло собственной песне», погрузившись «тяжелое время полного раскола между большевиками и меньшевиками».

Как вспоминал М. М. Эссен о положении большевиков, «авторский кризис был у нас значителен. Кандидатуры Богданова и Луначарского ставились Лениным на первый план», а Крупская писала в Петербург П. И. Кулябко, чтобы он спросил М. И. Ульянову, передала ли она Луначарскому, чтобы «он ехал за границу как можно скорее». Первыми к Ленину в Женеву в 1904 г. приехали А. А. Богданов и М. С. Ольминский. По свидетельству Крупской, август они «провели вместе с Богдановым, Ольминским в глухой деревне… К литературной работе Богданов намечал привлечь Луначарского… Наметили издавать свой орган за границей». В конце сентября Крупская еще раз сетовала в письме Богданову «…Письмо о Миноносце легкомысленном завалялось у адресата и было получено только вчера. Отсутствие писем страшно беспокоило, не знали, что думать»[15].

Получается, что в тот момент Луначарский с его литературными талантами был нужен Ленину больше, чем Ленин самому Луначарскому с его обширными творческими интересами, не замыкавшимися только революционно-партийной работой. В самом конце сентября 1904 г. Анатолий Васильевич, по его словам, получил письмо от Богданова, извещавшего «довольно подробно о положении вещей и, от своего и Ленина имени, настаивавшего на моем немедленном отъезде за границу для участия в центральном органе большевиков». Луначарский с женой решили «повиноваться призыву Ленина. Мы выехали за границу». Однако об этом в Женеве не знали, и в конце сентября – начале октября Крупская еще несколько раз по просьбе Ленина писала в Россию, подчеркивая, как нужен Ленину Луначарский: «Где застрял Миноносец Легкомысленный?», «От Легкомысленного никаких вестей». В это же время сам Ленин просил Эссена поехать в Париж и разыскать там Луначарского, чтобы он приехал в Женеву на встречу с ним.

В этом эпизоде любопытно, что за Луначарским в партийной среде уже в 1904 г. твердо закрепилось прозвище Миноносец Легкомысленный, означавшее соединение в его образе настойчивости, целеустремленности с творческой разбросанностью и увлеченностью. Приехав в Париж 12 октября 1904 г., накануне начала первой российской революции, Луначарский, несмотря на призывы Ленина, почти на 2 месяца задержался в городе, где его «охватила стихия жизни, которая нигде не бурлит с такой силой, как в Париже». «Для моих публичных выступлений я там же изобрел себе псевдоним Воинов», – вспоминал Луначарский.

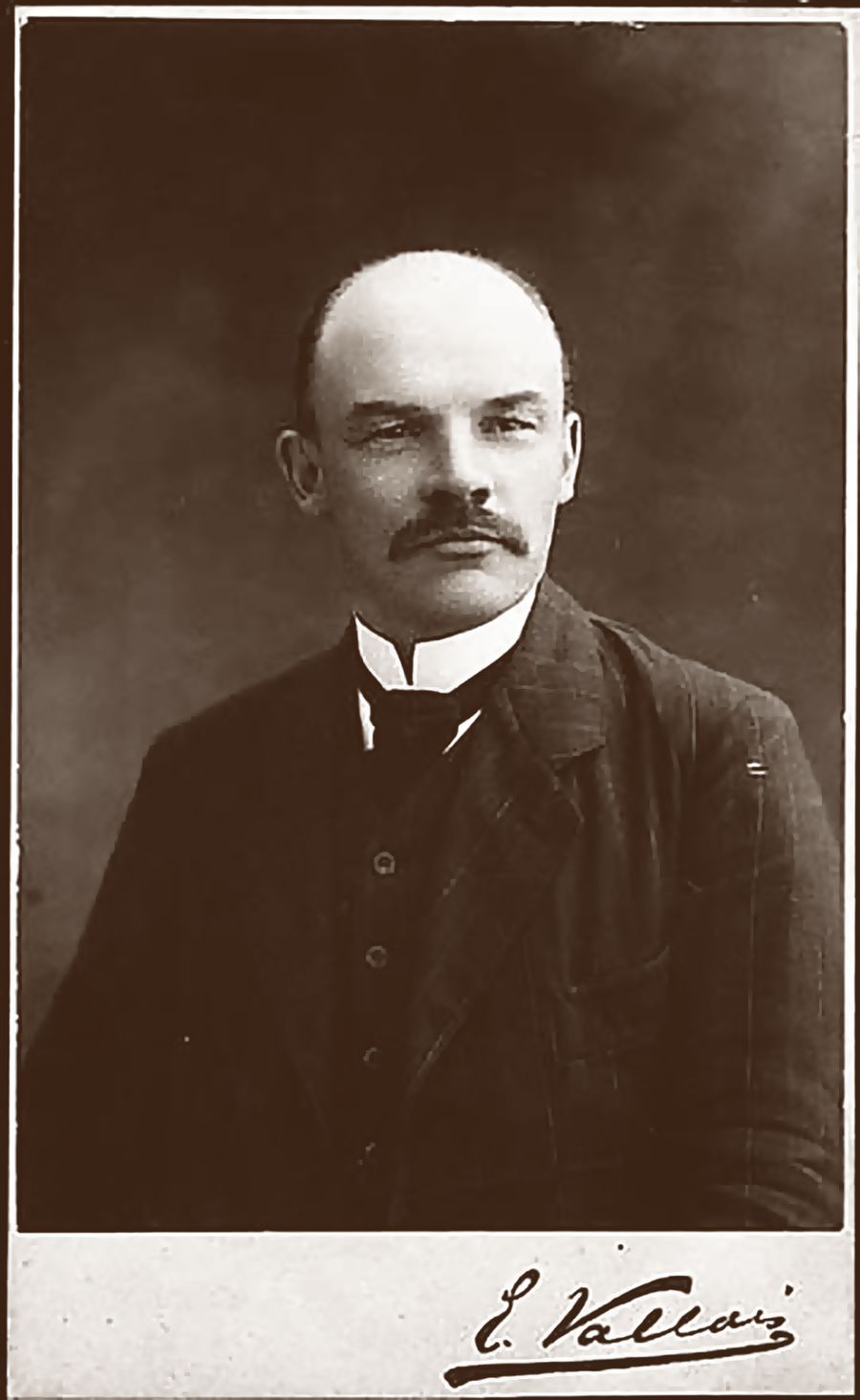

В. И. Ленин. Париж, 1910.

[Из открытых источников]

Ленину, незадолго до этого порвавшему со своими учителями Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич и своими единомышленниками – Ю. О. Мартовым и А. Н. Потресовым, было не просто одиноко. Ему нужен был сотрудник для экстенсивной работы, которую Ленин сам не очень-то любил. В этом смысле Луначарский мог стать истинным подарком судьбы, потому Ленин и был таким настойчивым. В Париже Анатолий Васильевич, по его словам, «получил два письма от самого Ленина. Письма были короткие. Они торопили меня скорее приехать в Женеву. Я обещал, но задерживался»[16].

20 октября 1904 г. Крупская написала из Женевы Богданову: «О Миноносце Легкомысленном ни слуху, ни духу», а Ленин тут же приписал: «Употребите все силы, чтобы Миноносец Легкомысленный двигался скорее. Промедление необъяснимое и страшно вредное. Отвечайте немедленно и подробнее, и поопределеннее». Богданов ответил, что «Миноносец хотел изучить литературу, заботьтесь о нем сами». Ленина это явно нервировало: «Легкомысленный уехал в сторону и держится выжидательно!»

Дошло до того, что Ленин потерял терпение и сам поехал в Париж! О его нетерпеливости говорит хотя бы тот факт, что он заявился к Луначарскому 19 ноября 1904 г. ранним утром в отель «Золотой лев» на бульваре Сен-Жермен без всякого предупреждения. Что из этого вышло, описал сам Луначарский: «– Вы Луначарский? – спрашивает незнакомец, слегка картавя. Я смутно соображаю, что, должно быть, из Женевы прислали человека, который поторопил бы меня и прекратил бы мое парижское сидение. Не очень дружелюбно я спрашиваю: «Вы, может быть, ко мне от Ленина?»

– Я сам Ленин, – отвечает незнакомец. Тут я несколько смутился.

– Пожалуйста, входите. Что это вас так рано принесло?

– Если вы считаете, что я приехал за вами слишком рано, то я, наоборот, приехал слишком поздно, потому что вы здесь зря теряете время, а у нас из-за вашего промедления застопорилось дело с выходом первого номера «Вперед». А если вы намекаете на ранний час утра, то я действительно немного не рассчитал с поездом и не думал, что приеду на рассвете».

Не многие из большевиков могли бы похвастаться подобной сценой и знакомством с вождем революции почти ровно за 11 лет до этой самой революции. Луначарский повел Ленина тем ранним утром к скульптору Н. Л. Аронсону, который угостил нежданных гостей кофе и попросил Ленина попозировать. И уже 20 ноября Ленин сообщал Крупской: «Постараюсь приехать поскорее и ускорить приезд Миноносца… Завтра переговорю с Миноносцем и, наверное, он будет за меня».

Луначарский наконец-то отправился в Женеву около 10 декабря. Там он «вошел в редакцию газеты «Вперед», а позднее «Пролетария»: «Редакция, правда, была у нас дружная, она состояла в то время из 4-х человек: Ленина, Воровского, Галерки (Ольминского) и меня. Я выступал и писал под фамилией Воинов». Луначарский произвел в Женеве фурор, впервые познакомившись с членами редколлегии, а также Крупской, В. Д. Бонч-Бруевичем и П. Н. Лепешинским. Крупская писала, что Ленин «прямо вцепился в него». Лепешинский объяснил это так: «Приехал он в Женеву скромным, очень непретенциозным человеком, как будто даже не знающем себе цену, и только черные, с живым огоньком веселого юмора глазки, да приподнятые по-мефистофольски углы бровей и задорная, с устремлением вперед, клинообразная бороденка наводила на мысль о его, так сказать, политической зубастости… Наш новый лидер сразу же успел показать себя большим мастером речи… В решении Ильича издавать большевистский орган в значительной мере сыграло роль побудительного мотива то обстоятельство, что он мог начать это дело с т. Луначарским».