Полная версия:

Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции

1906 г., 10–25 апреля

Участие в работе IV (Объединительного) съезда РСДРП в Стокгольме. Выступление с докладом в защиту ленинской аграрной программы.

1906 г.

Издание брошюры «Очерк развития Интернационала» и сборника «Отклики жизни», выпуск под редакцией Луначарского политической литературы, за что он подвергается судебному преследованию.

1907 г., февраль

Вынужденная эмиграция из России в Италию, которая продлится по май 1917 г. и во время которой Луначарский подготовит более 400 публикаций.

1907 г., август

Участие вместе с Лениным в работе Международного социалистического конгресса II Интернационала в Штутгарте.

1907 г.

Начало работы над книгой «Религия и социализм», в которой автор развивал свои идеи «богостроительства».

1907 г., 9 декабря

В семье Луначарских родился сын Анатолий.

1908 г., январь

Переезд из Флоренции на Капри по приглашению А. М. Горького.

1908 г., апрель

Встреча с Лениным на Капри. Постепенный разрыв отношений Луначарского и его сторонников с Лениным. Знакомство с Ф. И. Шаляпиным.

1908 г.

В Петербурге в издательстве «Шиповник» вышла первая часть книги «Религия и социализм».

1908 г., 24 июня

Умер сын Луначарского Анатолий. После этого супруги уезжают с Капри и живут в Неаполе и других городах Италии.

1909 г., март

Возвращение Луначарского на Капри, участие его в организации Каприйской школы.

1909 г., июль – декабрь

Преподает в Каприйской школе.

1909 г., декабрь

Стал членом и одним из руководителей группы «Вперед».

1910 г., 28 августа – 3 сентября

Участие в работе Международного социалистического конгресса в Копенгагене, встреча там с Лениным.

1910 г., ноябрь – 1911 г., январь

Чтение лекций в Болонской школе.

1911 г., март.

Переезд в Париж. Выход второй части книги «Религия и социализм». Работа постоянным корреспондентом газет «Киевская мысль», «День» и «Вестника театра».

1911 г., май – август.

Проживание Луначарского в Лонжюмо и преподавание там в партийной школе.

1911 г., 19 августа.

Родился сын Луначарского Анатолий (1911–1943).

1912 г. – 1913 гг.

Организация в Париже кружка русских рабочих. Издание книги «Идеи в масках» с пьесами и рассказами автора. Постоянные разъезды Луначарского по Европе для выступлений с лекциями и революционной работы.

1914 г., февраль

Кратковременное пребывание Луначарского в Берлинской тюрьме с последующей высылкой из Германии. Дальнейшее проживание его семьи в Сен-Бревене и Париже.

1915 г., начало года

Переезд в Швейцарию (Сен-Лежье), начало примирения с Лениным. Первая встреча с Р. Ролланом. Активные занятия поэзией, драматургией, наукой, изучением вопросов народного образования.

1917, март

Поддержка Луначарским ленинского плана проезда революционеров в Россию через Германию.

1917 г., 9 (22) мая

Возвращение из эмиграции в Россию в составе второй группы политических эмигрантов с оставлением семьи в Швейцарии. Начало активной революционной работы против Временного правительства.

1917 г., 3 (16) июня – начало июля.

Участие в работе I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

1917 г., 4 (17) июля

Выступление вместе с Лениным с балкона дворца Кшесинской перед демонстрантами во время «июльских событий».

1917 г., 22 июля

Арест Временным правительством по обвинению в государственной измене.

1917 г., 22 июля (4 августа) – 8 (21) августа

Находится в тюрьме «Кресты».

1917 г., июль

Объединение на VI съезде РСДРП(б) «межрайонцев», в состав которых входил Луначарский, с большевиками.

1917 г., 20 августа

Решением ЦК партии назначен заведующим литературным отделом газеты «Пролетарий» и введен в состав редакции журнала «Просвещение».

1917 г., 20 августа

Избран товарищем петроградского городского головы по вопросам культуры.

1917 г., 16–19 октября

По инициативе Луначарского в Петрограде созвана Первая конференция пролетарских культурно-просветительных обществ, положившая начало Пролеткульту.

1917 г., предоктябрьские дни

Взаимодействие Луначарского с Петроградским военно-революционным комитетом по вопросам охраны культурного наследия.

1917 г., 25–26 октября (7–8 ноября)

Участие в работе II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

1917 г., 26 октября (8 ноября)

Огласил на съезде написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!» о свержении Временного правительства и переходе всей власти к Советам.

1917 г., 27 октября (9 ноября)

II съезд Советов сформировал рабоче-крестьянское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. Луначарский был назначен народным комиссаром просвещения.

1917, 2 (15) ноября

Луначарский подает заявление об отставке с поста наркома просвещения, но на следующий день забирает его обратно.

1917 г., конец – 1919 г., начало мая

Почти постоянно находится и работает в Петрограде. Помимо обязанностей наркома просвещения выполняет обязанности заместителя председателя Совета Комиссаров Союза коммун Северной области.

1917 г., декабрь – 1918 г., начало

Активное участие в формировании аппарата Наркомпроса, в работе по перестройке школы и охране художественных и исторических ценностей.

1918 г., 26 августа

Речь на I Всероссийском съезде по просвещению с изложением основных задач развития новой школы.

1918–1921 гг.

Возглавляет Государственную комиссию по просвещению, работу по созданию новых музеев, проведению театральной политики и плана монументальной пропаганды, изданию книг, борьбе с безграмотностью, сотрудничеству с Академией наук. Постоянно оказывает помощь деятелям искусства, ученым, учителям, заступаясь за представителей интеллигенции, оказавшихся «под прицелом» ВЧК, в том числе И. Бунина, С. Есенина, А. Блока, А. Ремизова, Н. Гумилева, В. Вернадского и т. д.

1919–1922 гг.

Написаны пьесы «Иван в раю», «Оливер Кромвель», «Фома Кампанелла», «Канцлер и слесарь», «Освобожденный Дон Кихот», «Медвежья свадьба», многие стихотворения. Пьесы широко ставились в театрах различных городов России и за рубежом.

1919 г., 18–23 марта

Участие в работе VIII съезда РКП(б), в том числе в качестве председателя аграрной секции.

1919 г., 3 мая

Переезд Луначарского в Москву и проживание с семьей в Кремле.

1919 г., 6 мая

Речь на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию о задачах такого образования в Советской России.

1919 г., май – июль

Поездки по заданию ЦК партии в Костромскую и Ярославскую области, где Луначарский проводил партийную, организационную и пропагандистскую работу.

1919 г., октябрь

Поездка по поручению Ленина в Смоленск и Тулу для организации Тульского укрепленного района.

1919 г., октябрь – ноябрь

Поездка по заданию ЦК партии на Южный фронт, в 12-ю армию. Встречи там со Сталиным.

1920 г., 29 марта – 5 апреля

Участие в работе IX съезда РКП(б).

1920 г., май – июнь

Поездка по решению ЦК партии и Советского правительства на Украину (Харьков, Полтава, Кременчуг, Николаев, Херсон, Одесса), встреча с писателем В. Г. Короленко в Полтаве, итогом которой стало написание им «Писем к Луначарскому».

1920 г., август – сентябрь

По решению Совнаркома направляется в Донскую и Кубанскую области, где ведет политическую и организационную работу.

1920 г., 26 сентября

Доклад на III сессии ВЦИК 7-го созыва с отчетом народного комиссара просвещения перед высшим органом власти.

1920 г., октябрь

Поездка на Украину с агитационным поездом ЦИК «Октябрьская революция»

1921 г., январь – февраль

Поездка в Рязань, Тамбов, Саратов и участие в «профсоюзной дискуссии».

1921 г., 8 – 16 марта

Участие в работе и выступления на X съезде РКП(б)

1921 г., 7 сентября

Несостоявшаяся отставка Луначарского, связанная с «кризисом в Наркомпросе» и конфликтом наркома с его заместителем Е. А. Литкенсом.

1921 г., октябрь – ноябрь

Поездка по решению ЦК партии и ВЦИК в Поволжье, участие в организации борьбы с голодом.

1921 г., конец года – начало 1922 г.

Уход Луначарского из семьи к Н. А. Розенель, которая приехала из Киева в Москву и работала в театрах начинающей актрисой. Удочерение дочери Н. А. Розенель Ирины.

1922 г., февраль

«Спасение» Луначарским Большого театра с отменой постановления Политбюро о его закрытии.

1922 г., 27 марта – 2 апреля

Участие в работе XI съезда РКП(б).

1922 г., 8 июня – 7 августа

Выступление в качестве государственного обвинителя на судебном процессе правых эсеров.

1922 г., ноябрь – декабрь.

Доклад на IV Всероссийском съезде работников просвещения и X Всероссийском съезде Советов.

1923 г., 17–25 апреля

Участие в работе XII съезда РКП(б).

1923 г., май – июнь

Поездка на Урал и в Сибирь с посещением 11 городов.

1924 г., 24 января

Доклад на XI Всероссийском съезде Советов о ликвидации неграмотности.

1924 г., апрель

Переезд Луначарского с семьей на квартиру в Денежном переулке, где постепенно сформировалось подобие культурного салона.

1924 г., 23–31 мая

Участие в работе XIII съезда РКП(б).

1925 г., январь

Доклады на Всесоюзном совещании пролетарских писателей и I Всесоюзном съезде учителей о задачах просвещения.

1925 г., 9 марта

Оформление развода с бывшей женой Анной Александровной и составление завещания Луначарским.

1925 г.

Работа в составе комиссии, созданной по решению ЦК РКП(б), по подготовке резолюции ЦК «О политике партии в области художественной литературы».

1925 г., сентябрь

Участие в торжественном заседании, посвященном 200-летию Академии наук.

1925 г., 18–21 декабря

Участие в работе XIV съезда ВКП(б).

1925 г., конец – 1926 г., январь

Первая поездка Луначарского за границу в Берлин, Париж и Ригу с весны 1917 г. Во время поездки в Берлине происходило празднование 50-летия со дня рождения Луначарского.

1926 г., июнь – август

Поездка в Ленинград, Кронштадт и Ленинградскую область для обследования музеев, дворцов, картинных галерей. Посещение Пскова, Новгорода и пушкинских мест.

1926 г., август – сентябрь

Поездка для отдыха в Грузию, Азербайджан и Владикавказ.

1927 г., май – июль

Поездка Луначарского в Берлин, Париж и Варшаву.

1927 г., октябрь – декабрь

Поездка в Варшаву, Париж, Берлин. Участие в работе Подготовительной комиссии по разоружению в Женеве в качестве члена советской делегации.

1927 г., 2 – 19 декабря

Делегат XV съезда ВКП(б).

1928–1929 гг.

Луначарский получает несколько выговоров по партийной линии за свои «ошибки и просчеты». Его выступления против некоторых партийных решений, например о распродаже Эрмитажа и сносе монастырей в Кремле, вызывают растущее недовольство у руководителей партии.

1928 г., сентябрь

Участие в торжественных мероприятиях по празднованию 100-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, в том числе в Ясной Поляне.

1928 г., 26 ноября

Доклад на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 100-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского.

1929 г., май – июнь

Доклады на XIV Всероссийском съезде Советов «О текущих задачах культурного строительства», VII Всесоюзном съезде работников искусств, I Всероссийском съезде крестьянских писателей, II съезде Союза воинствующих безбожников СССР.

1929., середина июля

Решение вопроса об отставке Луначарского в руководстве партии и правительства.

1929 г., 12 сентября

Президиум ЦИК СССР снимает Луначарского с поста наркома и назначает его председателем Ученого комитета ЦИК СССР. Луначарский на несколько лет становится во главе научной жизни страны, курирует Академию наук СССР, продолжает много и плодотворно писать в разных жанрах, ведет издательские дела, преподает в МГУ и Комакадемии.

1930 г., 1 февраля

Избрание Луначарского действительным членом Академии наук СССР.

1930., июнь

Назначен директором Института литературы, искусства и языка (ЛИЯ) Комакадемии.

1930 г., май – 1932 г., май

Исполнял обязанности главного редактора издательства «Academia».

1930 г., июль – декабрь

Во время длительной поездки по странам Европы участвует в Оксфордском философском съезде и Женевской конференции по разоружению.

1930 г., 2 октября

Избрание Луначарского директором Института русской литературы (Пушкинский Дом).

1931 г., 1 февраля

Речь на общем собрании Академии наук СССР.

1931 г., 5 марта

На заключительном заседании ХV Всероссийского съезда Советов был обвинен в связях с Троцким и впервые за 14 лет не был переизбран в состав членов ВЦИК.

1931 г., август – декабрь

Поездка в 7 стран Европы, в том числе в Грецию, Турцию и Скандинавские страны.

1932 г., январь – март, апрель – июль

Участие в заседаниях Женевской конференции по разоружению.

1932 г., июль – 1933 г., январь

Длительная заграничная поездка. Участие в работе Международной конференции историков в Гааге. С осени находился на лечении в Германии, где ему 15 ноября была сделана операция по удалению правого глаза.

1933 г., 12 февраля

Доклад на 2-м пленуме оргкомитета Союза советских писателей «Социалистический реализм».

1933 г., 11 июля.

Выезд за границу, лечение в клинике в Париже и Эвиане до 28 ноября.

1933 г., 11 августа

Решением Политбюро назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Испании.

1933 г., 26 декабря

Скончался в 17.30 во французском городе Ментоне, где находился на лечении.

1934 г., 1 января

Гроб с телом Луначарского прибыл на Белорусско-Балтийский вокзал и был выставлен для посетителей в Колонном зале Дома союзов.

1934, 2 января

Прах Луначарского захоронен в Кремлевской стене в 15.00.

Часть I. Долгий путь к призванию. 1875–1917

Детские и юношеские годы. 1875 – 1895

Детство, его особенности и условия всегда так или иначе определяют жизненный путь человека, и это в полной мере относится к Анатолию Луначарскому, тем более что в его детстве скрывалась тайна, которую он вынужден был долгое время не придавать гласности. А состояла она в том, что он и свою фамилию, и свое отчество, и даже свое звание дворянина получил не от отца, а от отчима, с которым и жить-то ему рядом практически не пришлось.

Мать будущего наркома Александра Яковлевна (1842–1914), в девичестве Ростовцева, жила и воспитывалась в «богато образованной» семье статского советника Якова Павловича Ростовцева (1791–1871), который с учебы в Харьковском университете приобщился к поистине поражающему объему знаний – от словесности до высшей математики, всю жизнь проявлял себя на ниве народного просвещения. Не от него ли унаследовал энциклопедизм и пристрастие к образованию его внук? Яков Павлович служил директором Черниговской гимназии и училищ Черниговской губернии, был пожалован в 1846 г. потомственным дворянством и принадлежал к образованнейшим людям своего времени. Александра была седьмым (из восьми детей) ребенком в семье Ростовцевых, которые все были, по оценке Луначарского, «люди правые», и старалась не отставать от отца в жажде знаний, а ее братья стали видными деятелями культуры и государства: Павел – витебским губернатором, Иван – действительным статским советником, работавшим в области народного просвещения, переводчиком книг по древнеримской истории, а Михаил – крупнейшим историком Античности и археологом, видным кадетом, эмигрировавшим в США. Любопытно, что эту ветвь своей родословной, которой можно было смело гордиться, революционер Луначарский не очень жаловал в силу ее консерватизма и служения империи.

В 19 лет Александра Ростовцева вышла замуж за 35-летнего Василия Федоровича Луначарского, юриста, стряпчего по уголовным делам, надворного советника, который был незаконорожденным внебрачным сыном полтавского помещика польского происхождения Федора Чарнолуского и крепостной, позднее вольноотпущенной, крестьянки. В таких случаях детям, не имевшим прав на титул и наследство отца, давали измененную фамилию, которая была образована перестановкой частей: «Чарнолуский – Луначарский» (причем изначально написание было Луночарский). Так и родилась оригинальная, поэтическая по звучанию фамилия, в которой слышится и Луна, и чары и которой суждено будет войти в историю. И хотя Василий Луначарский в 1899 г. добился все-таки дворянства на государственной службе, «изъяны» своего происхождения он чувствовал всю жизнь.

У четы Луначарских в 1862, 1865 и 1869 гг. родились трое сыновей: Михаил, Платон и Яков, однако семейного счастья это им не принесло. Мать, взбалмошная и своевольная, с мужем регулярно ссорилась, притом что Василий Федорович был человек мягкий и доброжелательный. И тут, как назло, в 1868 г. в Чернигов, где жили Луначарские, был назначен новый управляющий контрольной палатой, статский советник Александр Иванович Антонов (1829–1885), мужчина импозантной внешности, с которым у Александры через некоторое время вспыхнул роман. Чтобы реконструировать дальнейшие события, имеется очень мало данных, но несомненно, что у Александры тогда к Александру Ивановичу самые серьезные чувства, и несмотря на разлуку, связанную с отъездом Антонова на службу в другие места, а семьи Луначарских в Полтаву, их любовные отношения все-таки продолжались.

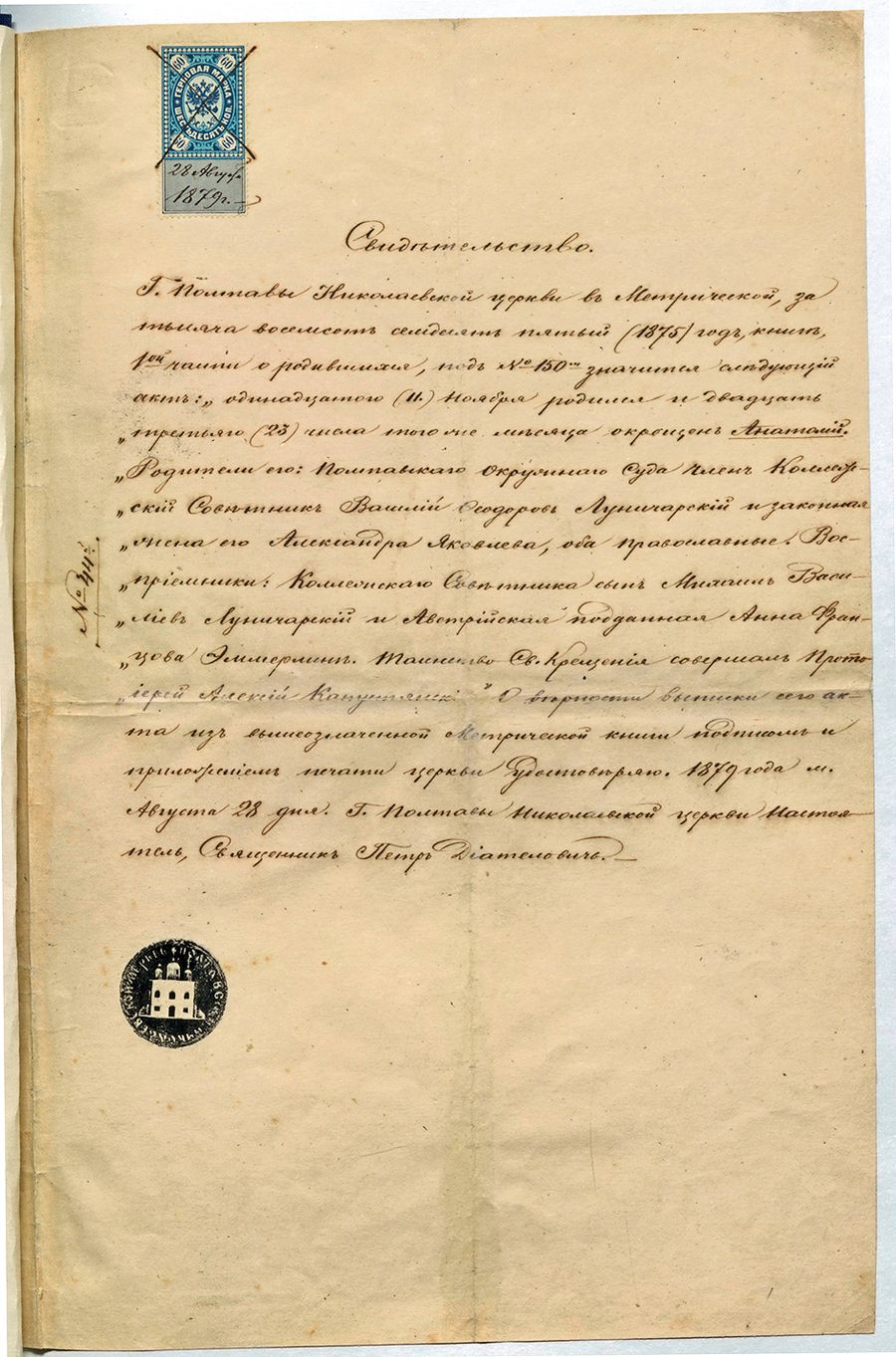

В 1874–1875 гг. (по другим данным, осенью 1879 г.) Александра решила разъехаться с мужем, забрав детей. Супруги, однако, так и не развелись, и появившийся на свет в Полтаве в доме по Николаевскому, ныне Первомайскому, переулку 11 (23) ноября 1875 г. Анатолий, «разительно» похожий на Александра Ивановича Антонова, был юридически признан Василием Федоровичем сыном. Вероятно, отчим мальчика пытался замять скандал, чтобы избежать пересудов. Анатолий, как и его отец, по существу, тоже оказался незаконнорожденным, но это тогда всеми замалчивалось, и сам он отнюдь не спешил придавать гласности такой нелицеприятный факт своей биографии. Отчим не отказался тогда от помощи своей жене и детям, помогал он им и позднее, после полного разрыва отношений с женой.

Полтава. Городская библиотека и музей. Открытка. Нач. ХХ в.

[Из открытых источников]

Большинство приведенных выше данных о родословной будущего наркома просвещения взяты из статьи его приемной дочери И. А. Луначарской «К научной биографии А. В. Луначарского». «Александре Яковлевне 33 года, – продолжала автор данной статьи рассказ о дальнейших событиях в жизни семьи Луначарских. – Она зрелый человек и борется с поразительной отвагой за свое счастье, отлично понимая последствия этой борьбы, игнорирует сплетни и пересуды. Через три года после Анатолия родился Николай, тоже сын Антонова и тоже при крещении записанный отчеством и фамилией Луначарского. Она так и не была разведена с Василием Федоровичем, а брак с Александром Ивановичем – не узаконен. Однако это не помешало Александре Яковлевне стать «счастливой женщиной», как вспоминает Анатолий Васильевич. В конце 1879-го или начале 1880 года А. И. Антонова переводят в Нижний Новгород, также управляющим контрольной палатой, и Александра Яковлевна с детьми переезжает к нему и живет в его доме».

Свидетельство о рождении в Полтаве 11 (23) ноября 1875 г. Анатолия Луначарского.

[РГАСПИ]

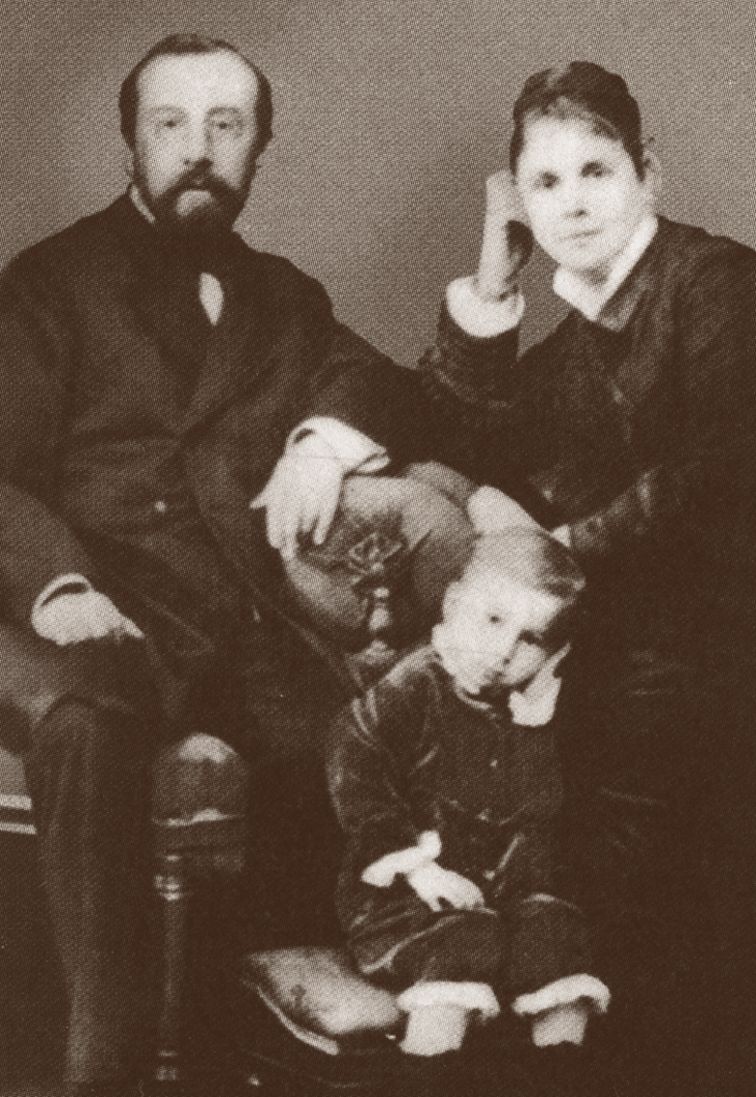

О том, что Антонов – его родной отец, Луначарский впервые написал в 1926 г. в автобиографии для Института Ленина. Выдержки из нее были впервые опубликованы только в 1965 г. В ней Луначарский писал, что он в 1879 г. переехал из Полтавы «в Н. Новгород, где жил и воспитывался под руководством моего родного отца (я ношу фамилию мужа моей матери) А. И. Антонова, управляющего контрольной палатой. Это был человек радикальных настроений, несмотря на крупный пост, который он занимал. От него я получил первый толчок к атеизму и революционно-демократическому воззрению на окружающее. А. И. Антонов умер, когда мне было около девяти лет, и после короткого пребывания в Москве, где последовала его смерть, семья моя переехала в Киев».

В Киеве на деньги, оставленные Александром Ивановичем, был приобретен двухэтажный каменный дом на улице Трехсвятительской, 16 (ныне Десятинная улица, 11), который, оделив также всех сыновей незначительной суммой «денежных бумаг» от наследства Антонова, Александра Яковлевна завещала двум его сыновьям – Анатолию и Николаю. Позднее Луначарский писал, что в Киеве он «мог бы при существовавшей тогда дороговизне совсем помереть с голоду, но к этому времени я получил небольшое наследство и при поддержке моих друзей я перемогался». Сумма наследства составила тогда семь тысяч в бумагах «Петербургского акционерного общества», и эту «долю» сводный брат Анатолия Яков перевел ему позже в Швейцарию на учебу, жалуясь в письме по поводу низкого курса рубля во франках.

Анатолий Луначарский с родителями – А. И. Антоновым и А. Я. Луначарской. Нижний Новгород, 1879–1880.

[Из открытых источников]

Вообще Луначарский всегда очень интересовался своей родословной и вспоминал, что его дед «был великоросс – Ростовцев по фамилии, значит, по роду ярославец… Братья матери все были люди культурные, но правые: один был губернатором, другой попечителем округа, почти уже сановники. Дед по отцу был бедный лесничий, а отец его крестьянин, по-видимому, литовец. У моего отца и у меня – литовский профиль. К этому надо добавить, что обе мои бабушки были польки».

Как видим, Луначарский признавался, что в нем «течет» и польская кровь, и, может быть, даже литовская, но еврейской крови в нем не было точно, хотя после революции имел хождение и еще до сих пор нет-нет да и реанимируется миф о еврейском происхождении наркома просвещения. В опубликованных «Правдой» в октябре 1919 г. «Ответах на записки…» Луначарский прямо сообщал о имевших место на его встречах со слушателями подобных заявлениях: «В записках проскальзывает и такая идея, что вот-де я еврей и поэтому хитро хулю чужую веру и обхожу свою. Да будет же известно писавшим эти записки, что не только я сам, но и мои отцы и деды – русские и православные, т. е. я был крещен, как православный, а теперь, конечно, не православный, не еврей, а коммунист»[8].

До смерти своего отца 2 сентября 1885 г. в Москве Луначарскому выпало всего лишь около 6 лет (примерно с 4- до почти 10-летнего возраста) прожить в семье с обоими своими родителями, и это был самый благополучный период его детства. Как вспоминал Анатолий, «мои ранние годы были счастливыми годами. Отец и мать были людьми живыми и смелыми. Оба могли быть хорошими актерами, и совсем крошечным мальчиком я сиживал, свернувшись клубком в кресле, до позднего часа ночи, слушая, как отец читает моей матери Щедрина, Диккенса, «Отечественные записки» и «Русскую мысль». Но счастье продолжалось не долгие годы. Отец в результате неудачной операции умер, и мать, тяжело переживавшая эту потерю, из счастливой, остроумной, радостной женщины становилась все более и более угрюмой, замкнутой и истеричной. Прирожденная властность характера приобретала характер деспотичности».