Полная версия:

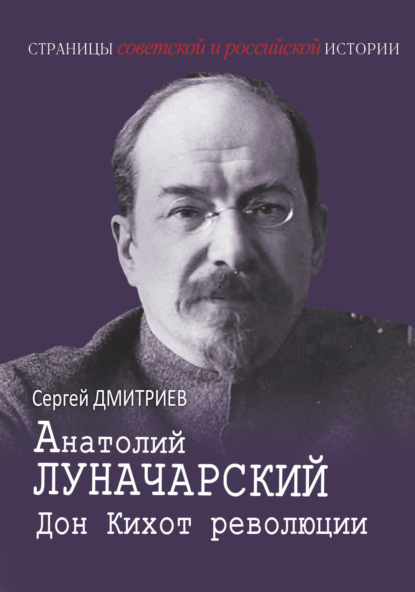

Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции

«Странная» жизнь матери, не уживавшейся с окружающими, не могла не оказывать влияния на Анатолия, как и других его братьев, которые позднее отдалились от матери, приезжая к ней только по необходимости. Только младший брат Николай постоянно находился при ней: мать даже забрала его из гимназии. Луначарский очень откровенно описывал в воспоминаниях и письмах свои многочисленные и во многом полярные черты характера, сформировавшиеся в детстве и сказавшиеся потом на его судьбе и поведении в самых различных ситуациях: «мягкость характера», «развитая фантазия», «вспыльчивость», «неженка», слабая «физическая подготовка», «легкий и ясный ум», «пластичный характер», «добродушие и благородство», «эпикуреизм и идеализм».

Все эти характеристики, которые очень многое объясняют в поведении и поступках Луначарского, вместе с тем показывают, как хорошо он знал и понимал самого себя, откровенно признавая все свои слабые и сильные черты. Удивительно, что многие эти черты были списаны как бы с… Дон Кихота: «умственная торопливость», «недостаточность жизненных тормозов», «цикличность настроения», «ласковость к людям», «живая любознательность», «умение быстро оправляться от ударов». Так через века соединились два героя: один литературный, а другой реальный, да еще и помещенный в эпоху бурных перемен и революций.

Конечно, Луначарский в своих воспоминаниях явно преувеличивал свой «оппозиционный настрой» к власти, проявившийся якобы с самого детства. «В 7–8 лет, разумеется под влиянием старших, с гордостью называл себя «либералом», ненавидел Каткова и с благоговением произносил слово «революция», «мальчиком выступал, как яростный противник религии и монархии», – писал он о себе, и такой настрой не находил тогда особого протеста у его родителей. Здесь мы подходим к вопросу, как становились в ту пору революционерами многочисленные представители интеллигенции, будь то дворяне или разночинцы, которые, попадая в оппозиционную, либерально или народнически настроенную среду, делали вскоре шаги к социал-демократии или социалистам-революционерам. Пример Луначарского показывает, что именно подобная среда – в семье, в гимназии – в том или ином городе постепенно вовлекала молодых людей в революционный круговорот.

Из-за семейных неурядиц и переездов Луначарский поступил на учебу в Первую киевскую гимназию на год позже своих сверстников, только в 1886 г., и к тому же, как он писал, в гимназии «один раз остался на 2-й год». В итоге «потерянными» оказались два года, что объясняет удивлявшее многих окончание им гимназии почти что в 20-летнем возрасте. Удивление может вызвать и то, что энциклопедически образованный, знавший много языков Луначарский, по его собственному признанию, «школу презирал», «учился плохо, на тройку, очень рано проникся ненавистью к сухому преподаванию почти ненужных предметов. Читал все время массу, не только на русском, но и на французском, и на немецком языках».

Вот и разгадка начитанности и энциклопедичности Анатолия – это его самообразование, которое он активно, порой даже до чрезмерности, продолжал и в годы учебы, и в долгие годы эмиграции, и находясь на посту наркома. «Капитал» Луначарский штудировал в 4-м классе гимназии, а уже в 5-м классе он влился в зарождавшееся в среде киевского студенчества социал-демократическое движение, попав в его «центральный кружок», где были уже попытки пропаганды «не только среди учащихся, но и среди рабочих и ремесленников» (интересно, что в этом кружке активно участвовал учившийся в той же гимназии товарищ Анатолия будущий философ Н. А. Бердяев).

«Очень скоро у нас окрепла организация, охватившая все гимназии, реальные училища и часть женских учебных заведений. Я не могу точно припомнить, сколько у нас было членов, но их было во всяком случае не менее 200». «К 1891 году я был уже «марксистом», – писал Луначарский, но начало своей революционной деятельности он относил все-таки к 1893 г., когда вступил в партийную организацию, работавшую среди ремесленников и пролетариев железнодорожного депо в предместье Киева Соломенке. Там гимназист сразу закрепил за собой роль «бойкого агитатора-пропагандиста» и, главное, начал в гектографической социал-демократической газете свое «писательское творчество», которое продолжалось потом всю жизнь. Уже в 1894 г. Луначарский попадает в списки неблагонадежных, а в январе 1895 г. за ним устанавливается полицейский надзор.

Яркий агитатор и талантливый публицист – эти две ипостаси революционера Луначарского формировались именно в гимназические годы. Тогда же он открыл в себе и еще одну страсть, ставшую его визитной карточкой, – углубленные занятия философией, которые выдвинут его в итоге в первые ряды философов-революционеров. Как признавался Анатолий, «в последних классах гимназии я сильно увлекался Спенсером и пытался создать эмульсию из Спенсера и Маркса».

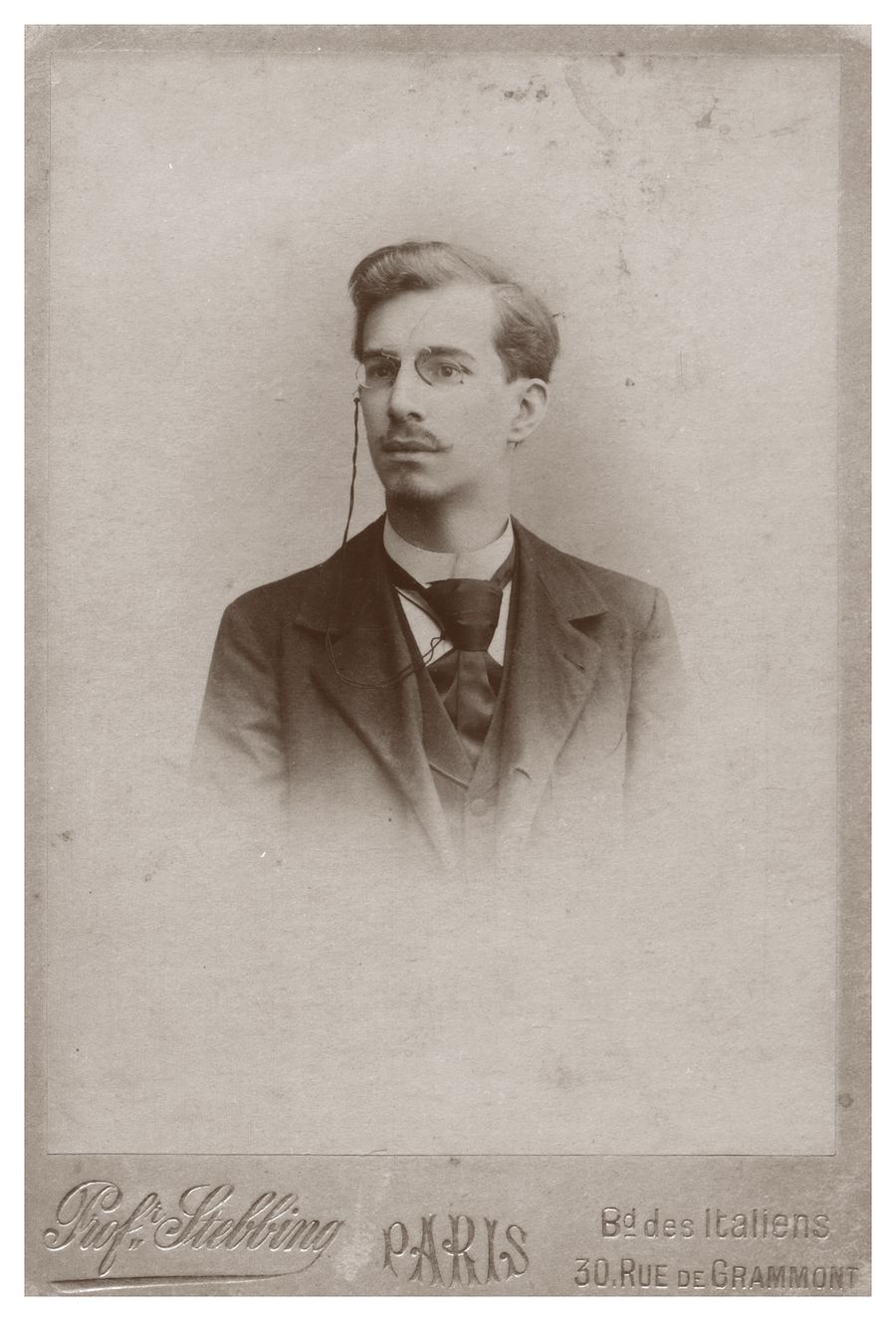

Анатолий Луначарский в студенческие годы. Киевская гимназия.

[РИА Новости]

Вскоре Луначарский увлекся модным цюрихским профессором Рихардом Авенариусом, чья «Критика чистого опыта» вышла в Германии в 1888–1890 гг., и его эмпириокритицизмом. В голове выстроился четкий «план победить во что бы то ни стало сопротивление семьи и, устранившись от продолжения моего образования в русском университете, уехать в Цюрих, чтобы стать учеником Аксельрода (П. Б. Аксельрод – один из основателей группы «Освобождение труда», впоследствии меньшевик. – С. Д.), с одной стороны (к нему я имел хорошие рекомендательные письма), Авенариуса – с другой. Кстати, ввиду моей довольно явной политической неблагонадежности, педагогический совет Киевской первой гимназии, выдавая мне аттестат зрелости (далеко не блестящий вообще), поставил там «4» по поведению, что ставило большие затруднения при поступлении в русский университет. Эти затруднения я еще преувеличил в глазах моей матери и, обещав ей возвращаться в Россию на все каникулы, выхлопотал для себя право отправиться за границу».

Неправильно думать, что Луначарский в Киеве вел «затворнический», «книжный» образ жизни, ему не чужды были простые радости юности, в том числе романтические отношения с девушками. Увлекался искусством, что впоследствии определит его службу на посту наркома. «…Я далеко не целиком отдавался политике, – признавался позднее Анатолий Васильевич. – Я интересовался, насколько это было можно в Киеве, искусством, особенно музыкой, литературой, людьми. Ко многим товарищам я относился с нежностью, начал рано влюбляться во взрослых женщин. Я начинал обожать жизнь. До 17 лет я проповедовал воздержание от курения и вина»[9].

«Обожать жизнь» – этот жизненный лозунг надолго станет путеводной звездой будущего наркома, которому он будет верен даже в самые суровые времена, в чем ему во многом будет помогать безмерная широта его интересов и увлечений – от революционной работы, публицистики и философии до написания стихов, пьес и литературоведческих работ, первые из которых появились уже в гимназические годы. В Киеве проявилась и склонность Луначарского к изучению языков: украинский и польский он вообще считал для себя родными языками, а помимо этого занимался в разной степени немецким, французским, английским и даже испанским, что позднее, в эмиграции, будет закреплено широкой языковой практикой.

Европейские университеты. 1895 – 1898

Луначарскому все-таки удалось уговорить мать отпустить его на учебу, хотя и на срок не более 8 месяцев, и осуществить свои мечтания, уехав в Цюрих, а затем в Ниццу, Реймс и Париж. И эта первая заграничная поездка, которая растянется с июня 1895 г. по декабрь 1896 г., определит многое в его судьбе, открыв перед ним не только мир безграничных знаний, но и перспективы работы в среде самых известных революционеров. «Так начались мои странствия, – напишет он через несколько лет, – земля раскрывалась передо мной, но кто знал, что путь будет таким долгим…» До мая 1917 г. Луначарскому выпадет провести за границей в общей сложности (в течение 4 длительных выездов) более 14 лет, и, конечно, это станет для него огромным испытанием, которое он сам охарактеризовал такими словами: «Мы обретаем себя в странствиях и здесь же до боли учимся понимать, что такое Россия».

А. В. Луначарский. Париж,

1897–1898 [РИА Новости]

Анатолий фактически пошел по стопам своего деда, эрудита и знатока многих наук, когда стал вольнослушателем Цюрихского университета, слушая лекции по своему выбору и проявляя при этом свое свободолюбие, затем он также поступал в университетах Ниццы, Реймса, Парижа и в Москве по возвращении в Россию в 1898 г. В своих «Воспоминаниях из революционного прошлого» Луначарский писал: «Занятия мои в Цюрихском университете, продолжавшиеся менее года, были очень плодотворны; более или менее благотворно действовала уже сама жизнь за границей, богатство цюрихской библиотеки, широкие ресурсы Цюрихского университета и интеллектуально высокая среда тогдашнего нашего русского студенчества в Цюрихе… Я завалил себя книгами по философии, по истории, социологии и сам составил себе программу, комбинируя философское отделение факультета естественных наук, его натуралистическое отделение и некоторые лекции юридического факультета и даже цюрихского политехникума…

Но, разумеется, все отступало на задний план, в смысле моих университетских занятий, перед работами у Авенариуса. У него я слушал курс психологии, по которому я вел записки и участвовал в обоих семинариях: философском и специальном по изучению био-психологии… Мне казалось, что я привел в полное согласие этот наиболее последовательный и чистый вид позитивизма с философскими предпосылками Маркса. С этим, однако, не очень-то соглашался мой непосредственный учитель в области марксизма П. Б. Аксельрод»[10].

Однако критика последним Авенариуса ничуть не помогла: Луначарский продолжал считать «эмпириокритицизм самой лучшей лестницей к твердыням, воздвигнутым Марксом». В учении Авенариуса его больше всего привлекало «обоснование биологической теории оценки», «теория элементов и характеров», «связь биологии и эстетики» и т. д. Луначарский признавался, что «все важнейшие вопросы, ответить на которые я считаю делом моей жизни, наметились для меня уже тогда, т. е. в 1895 – 96 годах», «широчайшие перспективы начали открываться передо мною, я предугадывал синтезы, наполнявшие меня счастливой тревогой». Главное, Луначарский стал уже предчувствовать, что «научный социализм» «неразрывно связан в плоскости оценки и идеала со всем религиозным развитием человечества», а это был первый шажок к главному его философскому труду «Религия и социализм» и его теории «пресловутого богостроительства», которая принесла ее автору впоследствии море критики и осложнений.

Казалось бы, развилка судьбы открывала Луначарскому философскую дорогу, сопряженную со «счастливой тревогой» открытий, но революционный дух склонил его на другую стезю. Опытный Аксельрод выступил в роли патрона молодого философа и революционера, они подружились, и Павел Борисович даже не прочь был выдать за него свою дочь. Родственниками они не стали, но Аксельрод ввел его в эмигрантскую социал-демократическую элиту Европы и познакомил юношу с Г. В. Плехановым, который пригласил Анатолия к себе в гости в Женеву и подарил ему три дня незабываемого общения.

Как оценил Плеханова Луначарский, это был «фейерверочный» собеседник. «Разумеется, мы сейчас же схватились с Плехановым, – вспоминал Анатолий. – По молодости лет я тогда никого не боялся и свои воззрения защищал с величайшей запальчивостью и дерзостью. Конечно, мне немало досталось от Плеханова».

По совету Плеханова, который высоко ценил своего молодого визави и характеризовал его позднее как «интересного человека», Луначарский «отбросил от себя» Шопенгауэра, засел за изучение Гегеля, а главное – немецких идеалистов Шеллинга и Фихте, а затем и Фейербаха. Плеханов пытался таким путем заставить Луначарского «подойти к Марксу так, как он подошел к нему сам», но в результате, по словам молодого философа, «получилось другое представление о марксизме, которое сказалось позднее в моем сочинении «Религия и социализм» и вызвало горячую и враждебную отповедь Плеханова».

Как видим, Луначарский начал показывать свою строптивость и «донкихотство» уже в 19 лет и даже в кампании людей, подобных Плеханову, а ведь в первом своем заграничном странствии ему повезло общаться и сблизиться с Розой Люксембург, Полем Лафаргом, Жаном Жоресом, Лаурой Маркс, Верой Засулич, старым революционером П. Л. Лавровым, видным социологом М. М. Ковалевским. И эти встречи склоняли тогда чашу весов не на философскую, а чисто революционную сторону дела, определив, что еще почти 10 лет, вплоть до эмиграции после поражения первой российской революции, Луначарскому придется окунуться именно в революционную стихию с ее подпольем, тюрьмами и ссылками.

В такой исход вмешался его величество случай. Как писал о внезапном завершении своей учебы в Цюрихском университете сам Луначарский, «жизнь резко пресекла планомерность моего развития. Рихард Авенариус умер. Тяжко заболевший брат мой… Платон Васильевич Луначарский, телеграммой вызвал меня в Ниццу. Началась борьба со смертью, которая тянулась около двух лет. Я жил с братом и его семьей в Ницце, Реймсе и Париже. Обстановка мало способствовала умственной работе. Тем не менее я много читал, изучал историю религии и искусств…».

Луначарский не был близок с братом, работавшим ранее ординатором психиатрической клиники Московского университета, но вынужден был «спасать его жизнь» с начала 1896 г.: пять месяцев в Ницце, затем около полугода в Реймсе и около года в Париже. И это многое говорит о его душевных качествах. Однако Луначарский успевал при этом и путешествовать по Европе, и работать в библиотеках, и даже написать биографию увлекшего его Гарибальди. По его словам, он «продолжал углублять марксистское мировоззрение, особенно пристально работая в области истории религии, притом совершенно самостоятельно. Я почти совершенно перестал посещать лекции и работал в музеях и библиотеках, особенно в богатом музее Гиме. Искусство и религия составляли тогда центр моего внимания, но не как эстета, а как марксиста. На эти же темы начал я в Париже читать, не без успеха, рефераты тамошнему студенчеству».

В конце 1896 г. Луначарскому пришлось ненадолго съездить в Россию из-за вызова «для отбывания воинской повинности», но ввиду «крайней близорукости» он был от нее освобожден. И после посещения двух столиц он вновь отправляется к брату, живет в Швейцарии, Бельгии и Германии. В сентябре 1898 г. вместе с братом, несколько оправившимся от болезни, Анатолий возвращается в Москву, чтобы… открыть свою тюремно-скитальческую эпопею, включившую в себя 17 месяцев в тюрьме и 3 года в ссылке.

Тюремно-скитальческая эпопея. 1898 – 1904

Во время болезни брата Луначарскому удалось привить марксистский образ мысли придерживавшимся раньше полутолстовских-полународнических взглядов родственнику и его жене Софье Николаевне Черносвитовой (впоследствии, после смерти Платона Васильевича в 1904 г., она стала носить фамилию своего второго мужа, видного большевика П. Г. Смидовича, сама же Софья Николаевна заведовала в ЦК РКП( б) партийной работой среди женщин и стала заместителем председателя Общества старых большевиков). Как писал Луначарский, «несмотря на то, что брат… был разбит параличом и тяжело ходил, опираясь на палку, он горел нетерпением вместе со мной начать практическую революционную работу. О том же мечтала его жена». Им выпало по рекомендательным письмам Плеханова и Аксельрода поехать на укрепление Московской организации социал-демократов («Московского рабочего союза»), испытывавшей большие трудности. Фактически прибывшие в сентябре 1898 г. в Москву Луначарские участвовали в создании нового комитета РСДРП, в котором были задействованы в том числе сестра В. И. Ленина А. И. Елизарова-Ульянова, видные революционеры М. В. Владимирский и Н. И. Гусев.

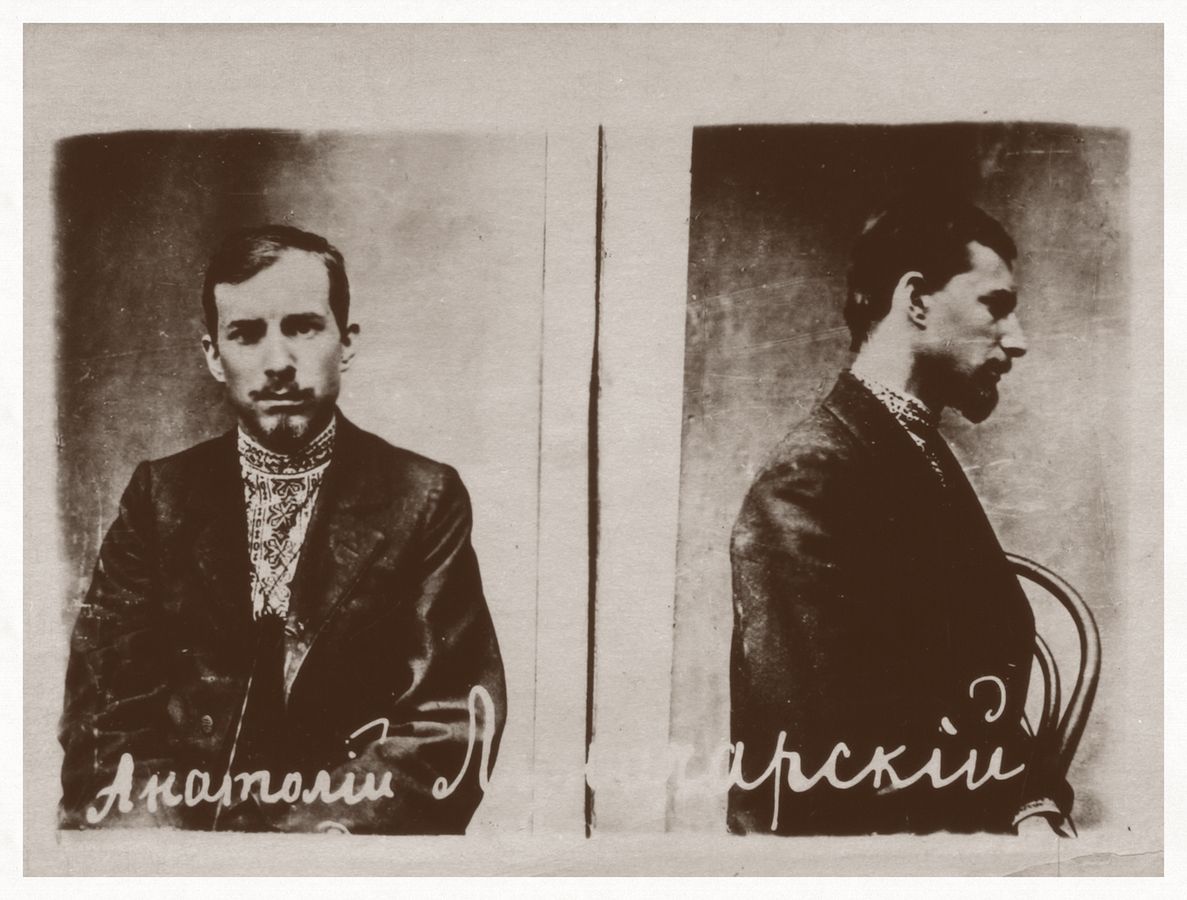

Фотография А. В. Луначарского, сделанная в Таганской тюрьме.

Москва, 1899. [Из открытых источников]

Дальнейшие события, которые Луначарский, ставший тогда вольнослушателем Московского университета, хорошо описал в своих воспоминаниях, прекрасно демонстрируют те испытания, которые в ту пору приходилось преодолевать революционерам: от соблюдения конспирации и налаживания работы подпольной типографии, от организации забастовок и лекций до допросов, арестов, полицейского надзора и высылки. Внешний вид Анатолия в одном из жандармских донесений был представлен таким образом: «Блондин, выше среднего роста, телосложения худощавого, лицо белое, чистое, одевался в пальто с бобровым воротником, носил светлые очки».

Почти весь Московский комитет был вскоре разгромлен из-за внедренного в него «прямого агента», некоей А. Е. Серебряковой, которая служила в охранке под кличками Субботина, Мамаша, Туз, и на ее совести были провалы почти всех революционных организаций Москвы. Впоследствии, в 1926 г., при участии Луначарского ее будут судить за это предательство. Брат Луначарского и его жена остались тогда в стороне, а привлеченными к так называемому «московскому делу», о котором подробно рассказано в статье «А. В. Луначарский и «Московское дело» 1899 года» Н. А. Трифонова и И. Ф. Шостак, оказались 26 человек, в том числе арестованная сестра Ленина М. И. Ульянова. Самого же Луначарского поначалу как «молодого заграничного студента, попавшего в дурную компанию», просто выслали из Москвы в Киев, но уже там через три дня арестовали, препроводили в столицу и уличили в руководящем участии в Московском комитете.

Несмотря на попытки выкрутиться и дать «правильные показания», Луначарского ждали обвинение «в организации кружков и революционной деятельности среди рабочих г. Москвы» и 8 месяцев одиночного заключения в знаменитой Таганской тюрьме с 13 апреля 1899 г. Как ни странно, эти месяцы, по словам Анатолия, оказались «очень хорошим временем», а в духовном отношении стали одним «из кульминационных пунктов» его жизни. Из-за «полного отсутствия прогулок» и неважного питания его мучила бессонница, однако заключенному давали возможность выписывать любые книги на получаемые от матери деньги, и он научился «сносно» читать по-английски. «Я прочитал целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рассказов, трактатов. Некоторые из них и сейчас находятся в моих бумагах. К этому времени относится окончательная выработка моих философских воззрений», – подводил он итог своих «тюремных университетов».

После освобождения 8 октября 1899 г. Луначарскому запретили проживать в Москве, «а равно и в других местностях империи» и выдали пропуск до Полтавы, чтобы там «немедленно явиться в местное полицейское управление». По прибытии он в тот же день отправился к Василию Федоровичу Луначарскому в село Супруновку Полтавского уезда, владевшему там небольшой усадьбой. Это была последняя возможность пообщаться с отчимом. По странному стечению обстоятельств к этому времени Луначарский унаследовал дворянское звание от отчима, действительного статского советника в отставке, который 31 мая 1899 г. указом Герольдии был утвержден в потомственном дворянстве. С ним дворянство получили «его жена Александра Яковлевна и их дети: Анатолий, Николай». Такой поворот оказался весьма кстати, потому что, согласно законам Российской империи, «дворянин свободен от всякого телесного наказания как по суду, так и во время содержания под стражею», и начавшему свой путь по тюрьмам и ссылкам молодому Анатолию это позволило легче переносить бремя гонений и неволи.

Ничего более существенного ставший дворянином в возрасте около 24 лет Луначарский не получил, так что отнести его к привилегированному сословию можно только с большой степенью натяжки. Для революционера, которого в будущем ждал высокий пост в Советской России, это было скорее серьезной обузой, как и для многих других большевиков дворянского происхождения. Дворянское «представительство» в большевистском руководстве (В. И. Ленин, Ф. Э. Дзержинский, Г. В. Чичерин, Н. К. Крупская, А. А. Жданов, Н. Н. Крестинский, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, Г. М. Маленков, В. Р. Менжинский, Г. И. Бокий, В. Д. Бонч-Бруевич, А. М. Коллонтай и другие) говорит о том, что 1917 год и события, за ним последовавшие, все-таки не были полной пропастью на пути русской истории, эта история продолжалась в другом виде и течении и ее продолжали творить самые разные социальные группы и сословия, в том числе и дворяне. Со своим уровнем образования, со своими жизненными и культурными установками они не могли не вносить в палитру революции и нового строя свои «краски и оттенки».

После пребывания в Супруновке Луначарский некоторое время жил в Киеве у престарелой матери, а затем выбрал Калугу как город, где ему следовало подождать окончательного приговора. Однако там ему пришлось прожить целый год, а приговора все не было. Этот период в жизни революционера крайне важен. Его ждала встреча не только с К. Э. Циолковским, которому уже в советское время нарком будет всячески помогать, но и с «родственными по философским воззрениям» А. А. Богдановым (Малиновским) и В. А. Базаровым (Вл. Рудневым), с которыми он сблизился, особенно с первым. Луначарский признавался, что «нас всех объединял некоторый оригинальный уклон. Мы все глубоко интересовались философской стороной марксизма и при этом жаждали укрепить гносеологическую, этическую и эстетическую стороны его… Мы жили в Калуге необыкновенно интенсивной умственной и политической жизнью».

Луначарскому удалось приобрести в Калуге и окрестностях громкую известность и популярность. По его словам, жизнь у него была «самая разнородная, начиная от кружков самообразования среди приказчиков и приказчиц, с которыми я начал с чтения Пушкина и Шекспира, продолжая литературным кружком с весьма определенным радикально-демократическим налетом… Этот конец моего пребывания в Калуге я проводил действительно в каком-то кипении и нисколько не удивлялся, когда товарищи, недавно посетившие Калугу, рассказывали мне, что память обо мне там до сих пор не заглохла».

Важным событием в жизни Луначарского стало его сближение с крупным фабрикантом Д. Д. Гончаровым-младшим (1872–1908), внучатым племянником Натальи Николаевны Гончаровой, владельцем Полотняного Завода, хранителем гнезда Гончаровых, знавшего Пушкина и его жену. Главный дом усадьбы был настоящим культурным объектом, и Луначарский позднее сыграет главную роль в том, что там откроется музей. Гончаров и его жена Вера Константиновна были людьми высокой культуры, симпатизировали социал-демократам, а Полотняный Завод их усилиями превратился в маленькие Афины: концерты, оперные спектакли, литературные вечера чередовались там, принимая зачастую весьма оригинальный характер. Не это ли объясняет пристрастие Луначарского к театру? Поражаясь действиям Гончарова по внедрению на Полотняном Заводе почти социалистических принципов, 8-часового рабочего дня, Луначарский «совсем переселился на Полотняный Завод», где вел рабочие кружки.

А. В. Луначарский (справа стоит) среди ссыльных в Вологде.

[РИА Новости]

В архиве секретаря Луначарского В. Д. Зельдовича сохранились два стихотворения Анатолия Васильевича 1901 г. с посвящением жене Гончарова Вере Константиновне Новицкой (Бергман, 1875–1937), которая была артисткой театра Корфа. По воспоминаниям будущей жены Луначарского А. А. Малиновской, из-за страстной любви к Вере Константиновне, которая была с ним того же года рождения, будущий нарком пытался покончить собой. Известно, что Луначарский оберегал Гончарову и выдал ей впоследствии «охранную грамоту», подтверждающую ее «заслуги перед революцией». Так что обычные человеческие страсти были не чужды молодому революционеру.

Во время одной нелегальной поездки из Калуги в Москву Луначарского ждала неделя заключения в арестантском доме, где революционер занимался… переводом стихотворений немецкого поэта Рихарда Демеля, которые автор позднее потерял. А в апреле 1900 г. во время разрешенной ему поездки к матери в Киев Луначарский за участие в организованном для него выступления по теме «Генрик Ибсен как моралист» на собрании студентов на частной квартире был арестован вместе со всеми участниками. В аресте участвовал жандармский генерал Новицкий, который обратился к Луначарскому: «Вы известны как политически неблагонадежное лицо и находитесь в ожидании государева правосудия. Частный пристав разобрал это дело и выяснил его, хотя это собрание и замаскировано под литературную беседу». Как вспоминал Анатолий, «всех нас вывели на улицу, как стадо. Конные казаки, тесным кольцом охватив нас, погнали нас к находящейся на окраине города Лукьяновской тюрьме. Ближайший ко мне казак с иронией спрашивал другого: «Чего церемонятся, приказали бы взять в нагайки, помнили бы дольше и в тюрьме казенный хлеб не жрали бы». С таким приятным конвоем и дошли мы до наших новых квартир».