Полная версия:

Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции

Выйдя из тюрьмы, Анатолий Васильевич, несмотря на установленный за ним особый надзор полиции, как ни в чем не бывало снова влился в политическую борьбу, в том числе в процесс избрания в Государственную Думу. И снова он был рядом с Лениным: «Во время избирательной кампании мне приходилось очень часто сопутствовать Ленину. Я думаю, не менее чем на 10 собраниях выступали мы с ним вместе. В большинстве случаев по заранее установленному плану я излагал основную нашу платформу. С меньшевиками мы резались люто… Я и сейчас с величайшим восхищением вспоминаю тогдашние бои в разгоряченной революционной обстановке»[31].

Обратим внимание, что, по свидетельству Луначарского, в 1905–1906 гг. Ленин в силу конспиративных причин крайне редко выступал на публичных мероприятиях. Единственным подобным выступлением стала его речь под псевдонимом Карпов 9 мая 1906 г. на митинге в доме графини Паниной, где присутствовавшие все-таки узнали в выступавшем «знаменитого Ленина» и устроили ему овацию. В этих условиях понятно, почему Ленин так часто просил выступать на важных митингах именно Луначарского.

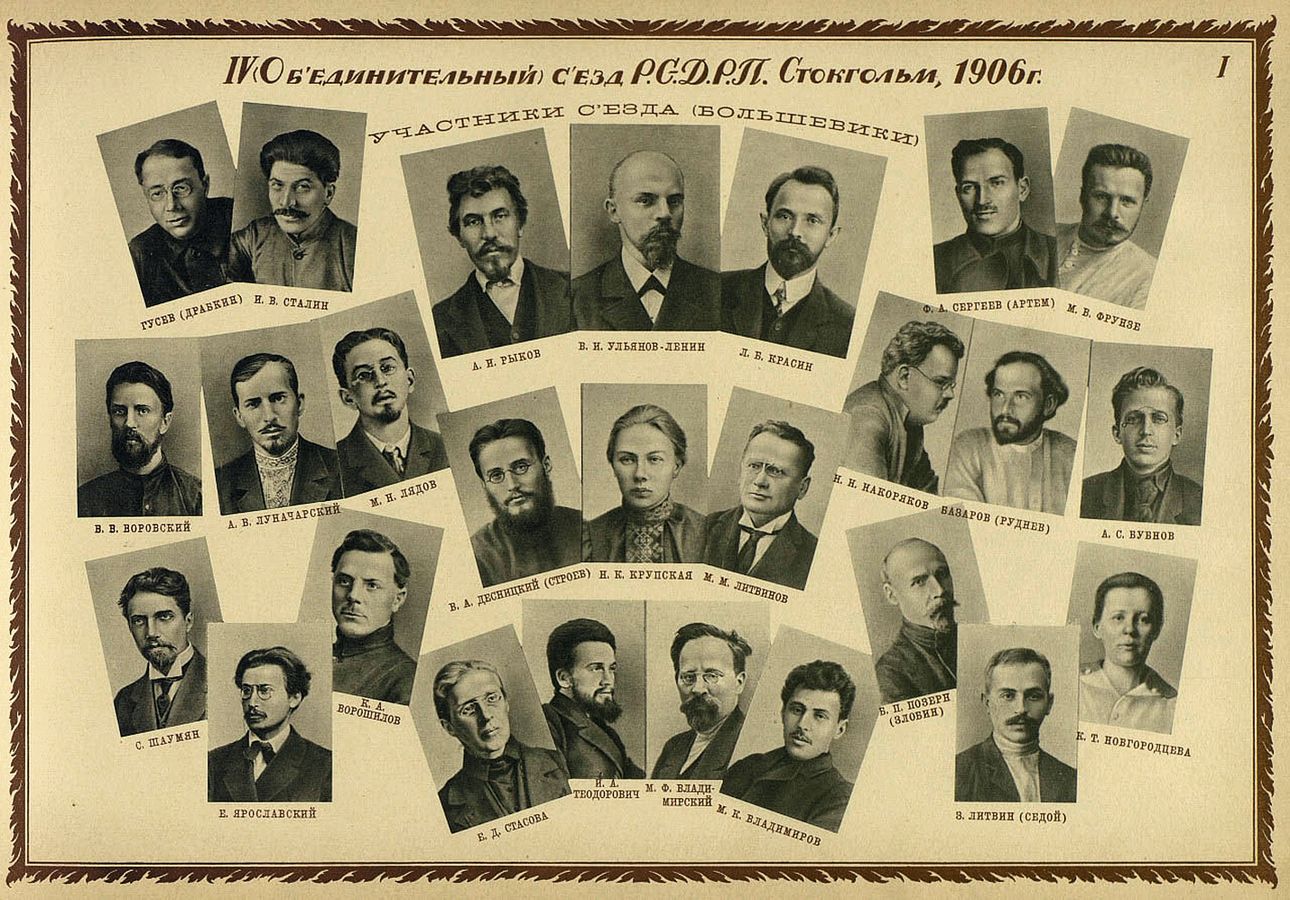

Участники IV (Объединительного) съезда РСДРП. Стокгольм, 1906.

[Из открытых источников]

В конце марта 1906 г. в Петербурге вышел первый номер легального большевистского журнала «Вестник жизни», в котором за полтора года появится 20 номеров. В работе журнала наряду с теми же Лениным, В. В. Воровским, М. С. Ольминским и И. И. Скворцовым-Степановым активно участвовал Луначарский. В письме к Горькому П. П. Румянцев признавался, что в художественном отделе журнала «главная роль будет принадлежать Луначарскому (он ведет у нас художественно-критическое обозрение, который в последнее время все больше и больше отдает времени художественной литературе и как газетчик, и как автор)»[32]. Позднее Луначарский сотрудничал и с другими легальными большевистскими газетами «Волна», «Вперед», «Эхо», которые представляли собой мощное оружие пропаганды. Их предшественница «Новая жизнь», к примеру, выходила огромным тиражом 50 000 экземпляров. И конечно, всесторонний опыт литературно-критической деятельности Луначарского на острие революции помог ему впоследствии, при новой власти, хорошо ориентироваться в разных течениях и направлениях современного искусства.

С 10 по 25 апреля 1906 г. Луначарский в качестве делегата с совещательным голосом представлял Центральный орган партии на IV (Объединительном) съезде РСДРП. Но прежде чем попасть в Стокгольм, ему пришлось пережить крушение напоровшегося на камни парохода, все пассажиры которого были спасены небольшим катером с полицейским начальством. «Когда он забрал нас и отвез в Гельсингфорс, – вспоминал Луначарский, – ему и в голову не приходило, что он имеет в своих руках ровно половину социал-демократического съезда, захватив которую он мог бы нанести надолго непоправимый удар всему делу русской революции. Но полиции все это было невдомек, и она нас свободно пропустила с пароходом, ушедшим на следующий день. По приезде в Стокгольм я нашел ситуацию уже выяснившейся. Было ясным, что меньшевики на съезде будут в большинстве».

На съезде Луначарский несколько раз выступал с поддержкой ленинской позиции против меньшевиков, не стесняясь нападок на самого Плеханова: «Тов. Плеханов установил, что предпосылкой программы Ленина является полная и яркая победа революции… Тов. Плеханов осудил программу т. Ленина за ее революционную яркость, признав эту яркость за давно знакомую ему, за явно эсеровскую. Так ли это, однако?..

Тов. Плеханов сказал в своей речи, что социал-демократия может позволить себе роскошь ошибки. Да, товарищи, в настоящий момент нам лучше позволить себе роскошь ленинской ошибки, чем убожество излишней осторожности»[33].

«С каким остроумием защищал тогда Владимира Ильича Анатолий Васильевич», – вспоминала о съезде Крупская. Луначарский не только готовил несколько резолюций съезда, но и выступал не менее чем на 9 его заседаниях. И делал он это настолько изящно и блестяще, что не мог не вызывать ответных выпадов оппонентов. Один меньшевик даже пытался высмеять Луначарского, сравнив его с героем Сервантеса Дон Кихотом: «Тов. Воинов ничего не хочет знать, кроме слов ярких. Ему только подавай яркие слова, чтобы от него получить свидетельство о революционности. Он, т. Воинов, всегда говорит яркими словами, потому он и революционер; мы обходим яркие слова, потому мы и кадеты. Но позвольте, т. Воинов, яркие слова еще не значат, что вы сидите на белом коне с саблей в руках, как выразился т. Винтер (Красин. – С. Д.). Когда у человека для доказательства своей революционности нет ничего, кроме фраз и ярких слов, он подобен рыцарю печального образа, сидящему на палочке верхом». С той поры образ Дон Кихота часто ассоциировался в партийной среде с Луначарским, попутно же с подачи Плеханова его величали «Блаженный Анатолий» или «Блаженный Васильевич»!

Вместе с Лениным и Плехановым Луначарский был избран на съезде в состав комиссии по вопросу о Государственной Думе. Ему пришлось взять на себя самую сложную миссию: убедить меньшевиков перед главным голосованием по составу ЦК, чтобы в него вошло чуть более трети большевиков по их самостоятельному выбору.

Луначарский не был бы собою, если бы даже в политической лихорадке съезда не упустил возможность изучить достопримечательности и музеи Стокгольма. Живший с ним в одной комнате большевик С. Г. Струмилин поражался его «роли совершенно несравненного чичероне по музейным сокровищам и картинным галереям Стокгольма. Он чувствовал себя здесь, как дома, и, будучи впервые в Стокгольме, мог рассказать о каждой останавливающей нас картине и ее мастере столько подробностей, сколько мы не узнаем часто даже о своих ближайших соотечественниках. Мне случалось бывать в музеях и за границей с Г. В. Плехановым. Это был тоже незаурядный знаток и ценитель искусства. Но он бледнел в этом отношении перед А. В. Луначарским».

По возвращении в конце апреля 1906 г. из Стокгольма Луначарский задержался в Финляндии, в Териоках, где стал активно выступать на митингах, в результате чего власти предъявили ему обвинение, грозившее длительным тюремным сроком. Но финляндский суд оправдал обвиняемых, прежде всего благодаря усилиям известных адвокатов Зеллингера и Маргулиса. Оттуда Луначарский отправился в Петербург, где, скрываясь от полиции, продолжал встречаться с соратниками на конспиративных квартирах. Чаще других посещал явочную квартиру большевиков на Невском, 108, в зубоврачевном кабинете Д. И. Двойрес-Зилбермана. А главное, он становился все более известным как публицист, находясь на «пороховой бочке» возможных преследований. Так и получилось: за издание под его редакцией брошюры К. Каутского «Русский и американский рабочий» на него было заведено дело Санкт-Петербургской судебной палатой, которое в итоге вынудило его вновь отправиться в эмиграцию.

В условиях постепенного спада революции Луначарский, как творческая натура, стал все более обращаться к художественному осмыслению происходящих событий. Он понимал, что величие переживаемого момента требует деятельной работы писателей, художников и других творцов по отображению реальности, и старался сам не отставать от решения такой задачи: «Теперь вопрос о том, найдет ли Великая Русская Революция своего ясновидца, который имел бы ключ от сердец человеческих и в то же время до дна проникал бы взором кипучий поток событий, вплоть до того глубокого каменистого дна, которое дает потоку направление и обусловливает характер его многообразного бега. Как бы то ни было, но русские художники уже подошли к тому океану социально-психологических задач и загадок, который волнуется теперь по всему лицу земли русской». Похоже, в ряду ясновидцев он видел и себя.

Успех пьесы «Королевский брадобрей» окрылил Луначарского. Летом 1906 г. он писал Горькому о намерении «приступить ко второй драме в том же стиле. Она задумана бесконечно шире, называется «Предтечи» и имеет главными действующими лицами демократию. Если ближайший мой кружок принял радушно первое чтение «Брадобрея», – то первое чтение 3 частей новой пьесы произвело фурор…». Луначарский просил Горького помочь в издании его пьес, в том числе пьесы «Из мира иного», в сборниках «Знание», посетовав при этом, что им пришлось расстаться и что фатум-случай продолжает влиять на судьбы людей: «Ужасно грустно, что Вы где-то далеко и что Вас не придется скоро увидеть. Между тем я ожидал много пользы от нашего знакомства, мне даже казалось, что в нем сказывается некий фатум, закономерность, сближающая родственные элементы, – в мире есть смешение гармонии и хаоса, и, кроме фатума относительно разумного, существует еще бессмысленный фатум – случай. Остается вздохнуть…» Горький, с долей скепсиса оценивавший творения Луначарского, все же решил помочь: «Человек он с талантом и, по-моему, может написать хорошую вещь, однажды».

Луначарский упивался «монументальностью увиденного» и обращался к своим собратьям по творчеству: «Настежь окна, художник, говорю я, не пропусти своего счастья: ты волей судеб свидетель великих явлений; думай, думай, напряженно, наблюдай из всех сил, преломи эти снопы невиданных лучей в гранях твоей индивидуальности, изнемоги под бременем, умри ради литературы, ибо она, твоя богиня, требует от тебя теперь художественного анализа и художественного синтеза по отношению к явлениям ошеломляющим, колоссальным!»

Новый, 1907 год супруги Луначарские встречали на даче Ваза вместе с семьей Ленина, В. В. Воровским и его женой. И уже через полмесяца Анатолий Васильевич вынужден был эмигрировать. Как он вспоминал, «я думаю, что, несмотря на мою тогдашнюю тесную дружбу с Богдановым, я не сделал бы впредь ошибок, если бы обстоятельства не заставили меня эмигрировать. Мне был предъявлен чрезвычайно тяжелый обвинительный акт, а моему адвокату… был сделан тонкий намек, что мне лучше всего покинуть страну». В не публиковавшихся при жизни воспоминаниях наркома он прояснил создавшуюся ситуацию, связанную с тем, что его «будто партия хочет выставить» кандидатом на выборах в Государственную Думу (позднее кандидатом будет выдвинут Г. А. Алексинский): «Полиции захотелось отшибить от меня эту возможность, и мне был прислан грозный обвинительный акт без ареста, однако присяжный поверенный Чекерулькуш объявил мне и сделал соответствующий доклад в партийной организации, что он видит в этом факте как бы прямое указание царского правительства, чтобы я, пока есть возможность, уезжал из России. «Если вы не эмигрируете, – сказал он мне, – то вы, несомненно, попадете в тюрьму на 5–6 лет». Партия постановила, чтобы я уехал, и дала мне необходимые для этого возможности»[34].

Конкретно Луначарский обвинялся в том, что он «оказал дерзостное неуважение верховной власти, порицал образ правления, установленного Российскими основными законами, и возбуждал к бунту», и в соответствии с Обвинительным актом, составленным еще 30 августа 1906 г., подлежал суду Санкт-Петербургской судебной палаты. Эта история показывает, насколько большой авторитет «заработал» себе Луначарский к 1907 г. не только в партии, но и в «глазах властей». И вновь, как в 1905 г., он отправлялся «в неизвестность», отрываясь от российской почвы и ожидая новых испытаний.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Общее дело. 1919. № 59. С. 59.

2

Новый мир. 1990. № 7. С. 143, 145.

3

Бенуа А. Художественные письма. 1930–1936. М., 1997. С. 136.

4

Луначарский А., Радек К., Троцкий Л. Силуэты: политические портреты. М., 1991. С. 368–370.

5

О’Коннор Т. Э. Анатолий Луначарский и советская политика в области культуры. Пер. с англ. М., 1992.

6

Огрызко В. В. Лицедейство, страх и некомпетентность. Советская модель управления культурой и искусством. М., 2020. С 46, 252.

7

См., к примеру, сборник документов: Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953. М., 1999. 872 с.; Культура и власть в СССР. 1920 – 1950-е годы. М., 2017. 740 с.

8

Правда. 1919. 20 октября; Летопись жизни и деятельности А. В. Луначарского (1917–1933 гг.) / Авт. – сост. В. В. Ефимов. Ч. 2. С. 369.

9

РГАЛИ. Ф. 279. Оп. I. Д. 117. Л. 7.

10

Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. М., 2020. С. 12–13.

11

РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 341. Л. 2–3.

12

РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 341. Л. 6 об.

13

Летопись. Ч. 4. С. 35, 57.

14

А. В. Луначарский. Указатель трудов, писем и литературы о жизни и деятельности. В двух томах. Том 1. Труды А. В. Луначарского. М., 1975; http://lunacharsky.newgod.su/issledovania/ukazatel-trudov-t1/bibliografiya/#otdelnye-raboty-perevody-redakciya

15

Летопись. Ч. 4. С. 64, 69.

16

Литературное наследство. Т. 82. С. 798.

17

Летопись. Ч. 4. С. 78–79, 80.

18

Литературное наследство. Т. 80. С 509.

19

ЦГА Москвы. Ф. П-8654. Оп. 1. Д. 1359. Л. 8–9.

20

См.: Летопись. Ч. 4. С. 82, 84.

21

Вперед. 1905. 18 (31) января.

22

Красная газета. 1927. 22 января.

23

Литературное наследство. Т. 80. С. 12.

24

Партия в революции 1905 года. М., 1934. С. 372.

25

Пролетарская революция. 1930. № 2–3. С. 83.

26

Пролетарская революция. 1930. № 2–3. С. 88.

27

РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 344. Л. 7–8 об.

28

РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 344. Л. 1 об, 4 об.

29

Там же. Л. 10.

30

Русское богатство. 1904. № 4. С. 68.

31

Пролетарская революция. 1930. № 2–3. С. 89.

32

Русская литература и журналистика начала ХХ века. 1905–1917. М., 1984. С. 25.

33

Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Апрель (апрель – май) 1906 года. Протоколы. М., 1959. С. 97–99, 103.

34

Литературное наследство. Т. 80. С. 740.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов