Полная версия:

Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции

Очарованная Крупская писала Р. С. Землячке 12 декабря: «Приехал Миноносец и бросился с головой в бой. Оратор он великолепный и производит фурор». В других письмах она писала о нем: «Блестящий оратор, талантливый писатель, он буквально наэлектризовывает публику… Меньшевики злятся, устраивают скандалы, ну да на них наплевать… Старик (Ленин) ожил и стал работать вовсю. Воинов тоже молодчина, работать здоров, отдался весь делу…»[17] Согласно свидетельству Крупской, «с той поры Владимир Ильич стал очень хорошо относиться к Луначарскому, веселел в его присутствии, был к нему порядочно пристрастен».

Включение Луначарского в агитационно-публицистическую деятельность партии вполне оправдало себя: в 1905 г. только в центральном органе партии газете «Вперед», а затем «Пролетарии» увидело свет 40 статей и публикаций Луначарского, не считая тех, которые он подготовил как редактор, и тех, которые выпустил в других изданиях социал-демократов. В 1925 г., осознавая значимость тех публикаций, Луначарский задумал издать их отдельным сборником, и в предисловии к нему пояснил, что «все статьи этой серии просматривались Владимиром Ильичом довольно тщательно; если сохранились их черновики, то там видно, как прогуливался карандаш Владимира Ильича». Сборник не вышел, но черновики сохранились и были опубликованы в 1971 г. в том самом выпуске «Литературного наследства» (т. 80) «В. И. Ленин и А. В. Луначарский». Он включил в себя почти всю известную на то время переписку двух революционных лидеров, а также различные доклады и документы. Публикация заняла более 100 страниц книги увеличенного формата и показала, насколько плодотворным было тогда сотрудничество двух революционных лидеров и как они сблизились на почве совместной работы.

В 1905 г. Ленин ценил в Луначарском одаренность, эрудицию, умение работать, его литературный талант. Крупская писала: «…Умение оформлять – искусство. И Владимир Ильич особенно ценил тех членов редакции и сотрудников, которые обладали талантом оформления. С этой стороны Владимир Ильич особенно ценил Анатолия Васильевича Луначарского, не раз говорил об этом. Вот выскажет кто-нибудь какую-нибудь верную и интересную мысль, подхватит ее Анатолий Васильевич и так красиво, талантливо сумеет ее оформить, одеть в такую блестящую форму, что сам автор мысли даже диву дается…»

ЦК партии 11 мая 1905 г. постановил: «Предложить тов. Воинову 100 рублей в месяц, чтобы отдавать по возможности все свои литературные силы на службу партии и жить на ее средства». Ленин писал по этому поводу Луначарскому: «Надо вовсю работать на с.-д. – не забывайте, что вы ангажированы на все ваше рабочее время»[18].

Уже тогда в партии стали ходить легенды о неслыханном энциклопедизме Луначарского и его умении выступать на любые темы. Большевик М. И. Лядов вспоминал о том, как в преддверии нового 1905 года происходила встреча эмигрантов у Ленина: «Было скучно как-то, неуютно чувствовали себя – это был 1904-й год. Кто-то говорит: «Может, А[натолий] В[асильевич] пришел бы, развеселил нас». В это время он входит, раздевается. В[ладимир] И[льич] кричит ему: «Двухчасовую речь о черте!» А[натолий] В[асильевич] думал, пока снимал только пальто. Он вошел в гостиную и в течение ровно двух часов развернул такую богатую, такую интересную, такую научную картину всего того, что можно сказать о черте, что мы во главе с В[ладимиром] И[льичом] по полу катались. Это действительно был настоящий святочный рассказ, но рассказ глубоко научно обоснованный и замечательно красиво выполненный»[19].

С будущим вождем революции у Луначарского установились особо доверительные отношения. Ленин ценил его за ответственность и исполнительность, считая на редкость одаренным человеком. В этот период Луначарский перестал колебаться в поддержке большевиков. Он подчеркивал, что его миросозерцание и характер не располагали его «к половинчатым позициям», к затемнению «максималистских устоев подлинного марксизма», при этом подчеркивал, что «между мною, с одной стороны, и Лениным – с другой, было большое несходство».

Пройдет время, и эти разногласия приведут все-таки к разрыву Луначарского и его группы с Лениным. Но не все было гладко и в 1904–1905 гг., особенно общая атмосфера политической работы, которая была «до крайности неприятной» для щепетильного в нравственных вопросах будущего наркома. «Год заграничной литературной и агитационной деятельности, закончившийся III съездом партии, не могу вспомнить добром, – писал Луначарский позднее. – Если и прежде мне не удавалось работать вплотную над моей большой задачей… тут же пришлось целиком отдаться полемике, часто мелкой, всегда озлобленной с обеих сторон».

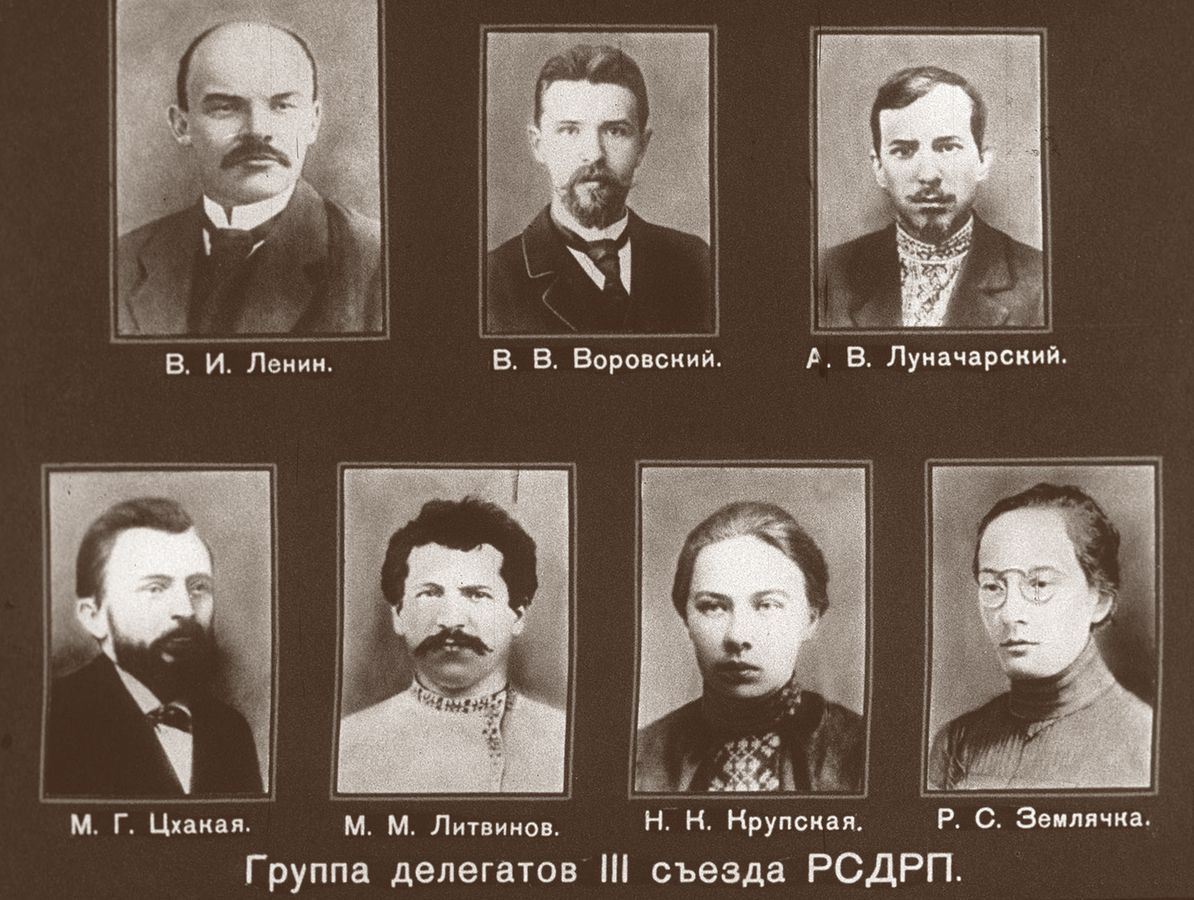

Группа делегатов III съезда РСДРП. Лондон, апрель 1905 г. Плакат.

[Из открытых источников]

Любопытно, что о грянувшей в России первой российской революции, которая привела всю эмиграцию в «невиданное волнение» и разбудила огромные надежды на будущее, Ленин узнал именно от Луначарского 10 января 1905 г., когда встретил его с женой Анной Александровной по пути в Женевскую библиотеку[20]. Эта новость была воспринята Лениным «с ликованием», он сразу оценил это трагическое событие 9 января как «начало революции» с «тысячами убитых и раненых»[21]. Через несколько месяцев, в августе 1905 г., Луначарский напишет стихотворение «К юбилею 9 января», который Ленин пометил: «К набору непременно в № 12», и этот стих будет опубликован в газете «Пролетарий». Это было вообще первое стихотворение, опубликованное автором, и интересно, что царизм в нем осуждался не со стороны какого-либо пролетария, а «набожного старика», который наивно верил в царя, но погиб 9 января:

Упал старик, сраженный в грудь, —Убит царем кровавым,И бог не мстит с своих небесСвоим рабам лукавым.Повсюду кровь, смятенье, смерть,Звучат угрозы, стоны.А на краснеющем снегуРазбитые иконы.С тех пор Ленин следил за поэтическим творчеством будущего наркома, выступив, к примеру, за публикацию в «Пролетарии» его стихотворной баллады «Два либерала». Интересно, что Луначарский вместе с Лениным в начале февраля 1905 г. встречался в Женеве с Гапоном, который пытался договориться о дальнейших совместных действиях с большевиками. Луначарский потом вспоминал: «В тот же день вечером почти вся наша группа встретилась с инженером Рутенбергом, будущим убийцей Гапона, который в то время возил его по революционным кружкам Европы, и с самим Гапоном. Ничего всемирно-исторического в Гапоне заметить было нельзя»[22]. Ленин отзывался о Гапоне совсем нелестно, как о «ненадежном флюгере», понимая, что будущего у него нет. Так и случилось…

В апреле 1905 г. Луначарский выехал в Лондон для участия в работе III съезда РСДРП(б) в качестве делегата Московского комитета партии. И не просто делегата. Ленин поручил именно ему выступить в качестве основного докладчика по вопросу о вооруженном восстании (содокладчиком был Богданов). Ленин составил основные тезисы доклада и попросил Луначарского предоставить ему полный текст будущего выступления, который потом одобрил, сделав несколько замечаний. И как отмечала Крупская, главный посыл выступления Луначарского был против меньшевиков, «о необходимости организации вооруженного восстания… Содержание этой речи было боевое, это была именно та речь, которая в этот момент была нужна». Резолюция по докладу Луначарского была принята единогласно при одном воздержавшемся. В ЦК Луначарского не избрали, но он вошел в состав новой редакции Центрального органа партии. Пленум предложил «т. Воинову отдать по возможности все свои литературные силы на службу партии».

На съезде, по мнению Луначарского, «создалось движение большевизма. Были выработаны определенные тезисы: держать курс на революцию, готовить ее технику, не забывать за «экономическим и закономерным» волевого организующего начала… Все это сделало большевистскую партию готовой к первым бурям и грозам революции 1905 г.». Казалось бы, все обстояло благополучно, и Луначарскому следовало быстрее ехать в революционную Россию, однако, вернувшись в конце апреля в Женеву, он в начале июня уезжает во Флоренцию. Это объяснялось его усталостью, нервным переутомлением, начинавшейся болезнью сердца и частичным неприятием того, что ему приходилось переживать в последнее время.

А. В. Луначарский. Флоренция, 1905.

[РГАСПИ]

«Не могу сказать, чтобы женевский период, тянувшийся почти два года, оставил во мне особенно приятные воспоминания, – констатировал тогда Луначарский. – Жизнь эта меня утомила… Пошатнувшееся здоровье заставило меня поехать в Италию на лето 1905 года. Но и отсюда я продолжал деятельное сотрудничество в с.-д. журналах». Во Флоренции Луначарский начал получать личные письма от Ленина с заказами на статьи. Выезжая в Виареджо, городок на берегу Лигурийского моря, он отвечал: «О возвращении моем в ближайшем будущем говорить не приходится. Мне совершенно необходимо пожить около моря, т. к., к немалому моему огорчению, здоровье мое оказалось несравненно более пошатнувшимся, чем я предполагал. Но ущерба Вам никакого не будет, писать буду много: статьи по три в неделю. К осени с рефератом приеду…»

Однако Ленин не успокаивался, утверждая в первом дошедшем до нас письме Луначарскому от 19 июля 1905 г.: «Трудно нам без Вашего постоянного и близкого сотрудничества. Газета, правда, идет, но и в ней есть некоторое однообразие. Это раз. А второе: брошюр нет, особенно популярных. Необходимо бы Вам продолжать в духе «Как петербургские рабочие к царю ходили?». Через день в новом письме Ленин опять звал Луначарского в Женеву с призывом, что его отсутствие там наносит партии «громадный ущерб, который яснее ясного чувствуется с каждым днем. Личное воздействие и выступление на собраниях в политике страшно много значит. Без них нет политической деятельности, и даже само писание становится менее политическим… Борьба за партию не кончилась, и до действительной победы ее не доведешь без напряжения всех сил. При этом Ленин жаловался, что почти все окружающие его партийные деятели, в том числе М. С. Ольминский, «слишком добренькие», охваченные «духом нытья», «не умеют бороться сами, неловки, неподвижны, неуклюжи, робки. Милые ребята, но ни к дьяволу негодные политики. Нет у них цепкости, нет духа борьбы, ловкости, быстроты»[23].

Как видно, Ленин ставил Луначарского на голову выше прочих ближайших соратников, и, конечно, ни о какой «неорганизованности, безалаберности, слабости и разбросанности», на которые будут пенять многочисленные недруги наркома, говорить не приходится. Показательно, что Луначарский твердо проявит в этот важный момент свой характер, как он это будет делать потом не однажды, несмотря ни на какие авторитеты. В ответном письме Ленину от 21 июля он, вспоминая утомившую его «миссию странствующего проповедника и полемиста со всяческим рвением», откровенно писал: «Вы зовете меня в Женеву и ожидаете много от моего личного воздействия. Владимир Ильич, я хорошо помню это личное воздействие – колоссальнейшая трепка нервов без всяких осязательных результатов. В Женеве я чувствовал, что глупею и слабею, здесь, в Италии, я пропасть работаю и нагуливаю телесные и духовные силы, которые, несомненно, страшно понадобятся мне, когда нам, наконец, можно будет переехать в Россию… Мне будет очень горько, если Вы и другие мои дорогие друзья и товарищи по делу будут на меня сердиться, но so denke ich, anders kann ich nicht! («на том стою и не могу иначе!» – слова Мартина Лютера. – С. Д.)».

Идя навстречу Луначарскому, ЦК РСДРП 27 июля в письме из Петербурга сообщало М. С. Ольминскому: «Кстати, передайте Воинову, что мы решительно против его возвращения в Россию. Это страшно ослабило бы ЦО, а между тем масса шансов на его провал. Конспиративные условия очень тяжелые…»[24] А в начале августа 1905 г. Ленин просил Луначарского откликнуться на работы меньшевиков Ю. О. Мартова и А. Н. Потресова, еще раз подчеркивая, что подобная задача по силам лишь ему: «Думаю, что могли бы сделать это только Вы. Невеселая работа, вонючая, слов нет, – но ведь мы не белоручки, а газетчики и оставлять «подлость и яд» не заклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии». После этого Ленин еще несколько раз ставил перед Луначарским публицистические задачи, которые тот с блеском выполнял.

Пришлось выступить Луначарскому и против старого товарища Богданова, который вместе с Л. Б. Красиным занял в ЦК примиренческую позицию и согласился на все условия меньшевиков об объединении партии без ведома Ленина. Ленин взывал по этому поводу к Луначарскому: «Пригвоздите их за их мизерный способ войны. Сделайте из них тип». Вся известная нам переписка Ленина с Луначарским в этот период, с июня по сентябрь 1905 г. (18 писем), свидетельствует об их добрых отношениях, деловых и личных. Так, Ленин неоднократно передавал приветы жене Луначарского Анне Александровне.

По сути, отъезд Ленина в Россию осенью 1905 г. задерживался именно из-за Луначарского. Ленин в письме в ЦК РСДРП прямо признавал: «…Приехать в назначенный срок я не смогу, ибо теперь немыслимо бросить газету. Воинов застрял в Италии… Не на кого оставить…» Дошло до того, что при создании первой большевистской легальной газеты «Новая жизнь» в Петербурге П. П. Румянцев от имени редакции просил в письме к Ленину 8 октября 1905 г. «давать еженедельно по одной статье», «о том же просим Воинова, и в частности, предлагаем ему писать злободневные политические фельетоны, памфлеты и т. п.». Таким образом, Луначарский встал в первый ряд большевистских публицистов, и это спасало его потом нередко от нападок недоброжелателей внутри партии. «Новая жизнь» выходила в Петербурге с 27 октября по 3 декабря 1905 г под редакцией Ленина, Луначарский же с самого начала числился в ней сотрудником.

В горниле первой революции. 1905 – 1907

Ленин сразу по прибытии в Россию после 8 ноября 1905 г. послал во Флоренцию телеграмму с просьбой к Луначарскому срочно выехать в Петербург. Как вспоминал Анатолий Васильевич, он получил «категорическую телеграмму» о «немедленном выезде моем в Россию, именно в Петербург, где я нужен был в качестве редактора большой газеты «Новая жизнь», которая возникла, как известно, под редакторством Минского и Горького, независимо от нас, но была предоставлена в распоряжение большевистского центра. Я, конечно, немедленно выехал и в первый же день после приезда в Петербург явился в редакцию»[25]. Как это часто случалось в жизни Луначарского: события влекли его за собой, не давая времени на передышки.

Луначарский приехал в Петербург не позднее 23 ноября и сразу окунулся в водоворот революционных событий накануне их кульминации. Он писал массу статей, причем не только в социал-демократические органы печати, и начал постоянно выступать с лекциями и рефератами. Кстати, именно в редакции «Новой жизни» 27 ноября Луначарский впервые встретился с А. М. Горьким, и его тесные отношения с ним продлятся долгие годы.

Когда газеты «Новая жизнь» и «Начало» оказались закрыты, большевики попытались открыть газету «Северный голос» с участием меньшевиков, которые вели с ними переговоры об объединении усилий. На этих совещаниях постоянно бывал Луначарский. По его воспоминаниям, он часто стал встречать там Ленина и «наблюдал его в этой фазе развития нашей партии как тактика и стратега внутрипартийных боев. Я хорошо помню эти собрания. Они обыкновенно имели место на частных квартирах. В них участвовали человек 25–30… В большинстве этих собраний председательствовал я, но линию нашей партии вел исключительно Ленин…»[26]. Напомним, что Луначарский не был членом ЦК партии, но его авторитет, особенно в широкой социал-демократической среде, позволял ему вести такие важные совещания даже в присутствии Ленина.

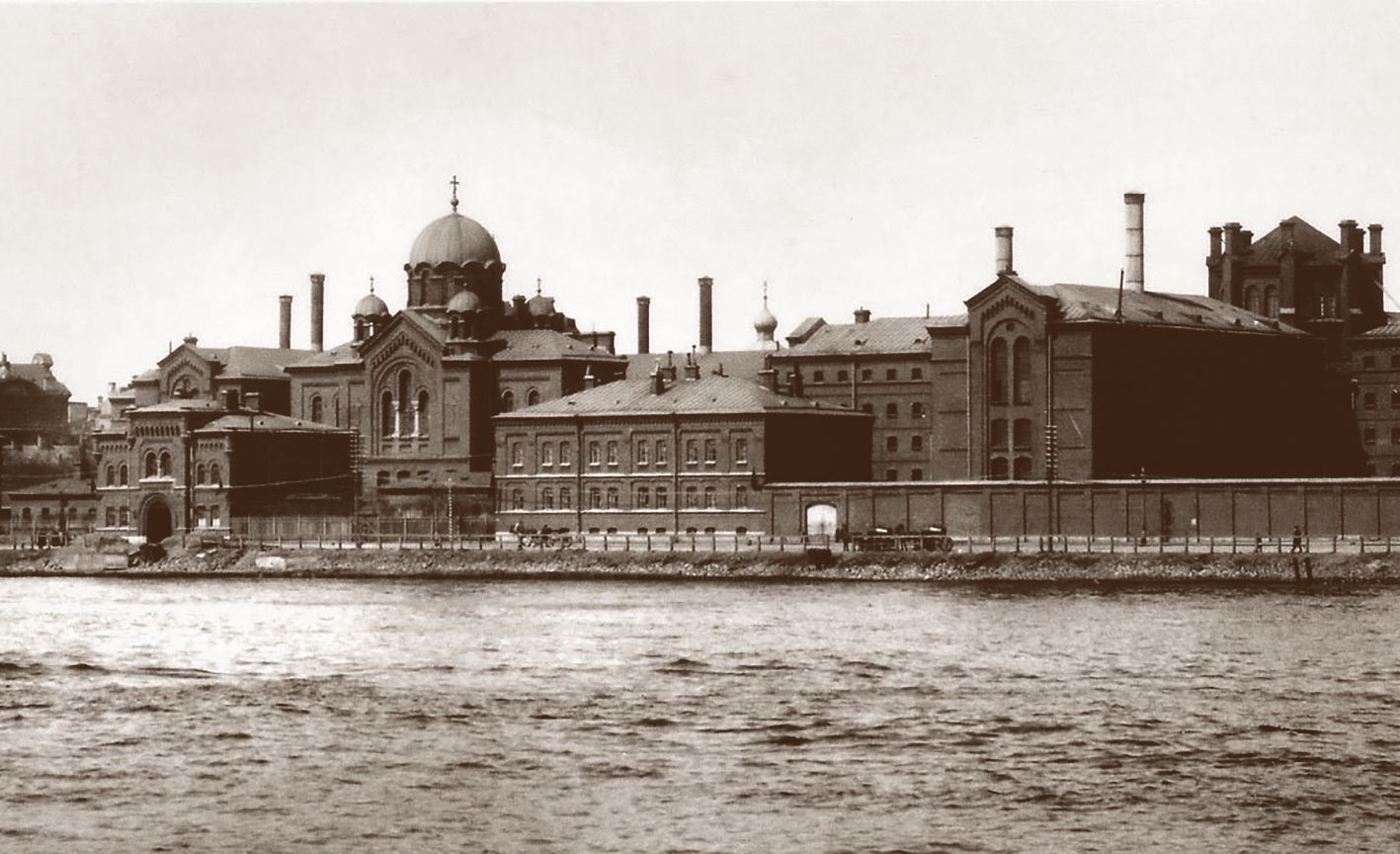

В «пылу революции» Луначарский не забывал и о творчестве, которое всегда служило ему отдохновением от «политической круговерти». Он написал в ноябре 1905 г. драму «Из иного мира», а в декабре – пять одноактных пьес «на злобу дня» – «Пять фарсов для любителей». Однако на свободе Луначарскому выпало провести после приезда в Россию всего менее 40 дней. В начале декабря 1905 г. был арестован первый состав Петербургского Совета. А 31 декабря во время собрания социал-демократов Невского района Петербурга в Императорском техническом обществе арестовали и Луначарского. Он провел несколько дней в Шлиссельбургском участке, а 4 января был переведен в знаменитые петербургские «Кресты» в одиночную камеру. И, как раньше, 24 дня нахождения в тюрьме снова стали для него временем небывалого творческого подъема. Писать никто не мешал, а тюремная библиотека оказалась «вполне приличной». Луначарский задумал создать книгу «Великаны – мученики» о великих деятелях русской культуры и пьесу «Фауст и город». За 8 дней, с 9 по 16 января, Луначарский написал большую стихотворную пьесу в 7 сценах «Королевский брадобрей», которую считал «недурственной вещью».

Тюрьма «Кресты». Санкт-Петербург, начало ХХ в.

[Из открытых источников]

«Королевский брадобрей» окажется первой из всех опубликованных Луначарским пьес, и ее будут ставить в советское время много раз, преимущественно в небольших театрах. Действие пьесы происходит в XV в. в западноевропейском государстве, где избалованный и вообразивший себя богом король Дагобер Крюэль, преступая законы естества и доказывая свое всемогущество, намеревается соединиться браком со своей семнадцатилетней красавицей дочерью. Окружение короля готово оправдать любое преступление правителя, лишь один Этьен – представитель ремесленного люда – поднимает голос протеста, но он бессилен что-нибудь изменить. И как ни странно, на помощь дочери Бланке пришел в итоге честолюбивый брадобрей и шут Аристид, который перерезал королю горло. Как показал Луначарский, власть короля зависит от случайности, даже брадобрей может прервать ее, и это говорит о слепоте власти, о бессилии сильных мира сего. В 1906 году, когда пьеса была опубликована, это не могло не звучать как дерзкий антимонархический выпад, автор же называл свою пьесу «критикой власти в одной из ее наиболее чистых форм».

Любопытно, что и в дальнейшем действие большинства пьес Луначарского во многом в силу его увлеченности европейской историей и культурой будут происходить в Европе в средневековые времена. Первая же его «ученическая» пьеса «Искушение», навеянная «Фаустом» Гёте, написанная в 1895 г., но напечатанная лишь в 1922-м, повествовала о смелом и вольном духом послушнике Мануэле, преодолевающем религиозные догматы, плотские искушения и вместе со своей возлюбленной Фолеттой нашедшем свое счастье.

В «Крестах» Луначарскому хватило вдохновения и для поэтических опытов с примесью тоски по жене, семейному счастью и с надеждой на появление у них ребенка:

Вон, любовь моя, сияютЗа Невой огни,Может быть, лицо ласкаютМилое они!Может быть, там наша крошкаМчится вдоль Невы?Не отымешь от окошкаГрустной головы.Любопытно, что этот стих Луначарский подписал «Тюрьма. Зима. 30 лет», ведь ему за месяц до ареста исполнилось именно 30 лет и он не мог не понимать, что это уже приличный возраст, а жизнь его еще вообще никак не устроена, в том числе на семейной фронте. Да еще эта тюрьма! Приходилось поддерживать себя… поэзией и иронией:

Ты помнишь, милая, родная, да?Нам было хорошо и там, в странах полночных.Нам хорошо с тобой везде, всегда,Не хорошо лишь в тюрьмах одиночных![27]Именно любовь давала силы и надежды заключенному, который еще и еще раз пытался выразить это стихами:

Ты моя краса и сила,Жизни путь со мной свершая,Друг волшебный, друг мой милый,Дышишь ты дыханьем мая…Знаешь, ведь вернется крашеИ весна, и обновленье.Нас заменят внуки наши…Слава вечному движенью…[28]В стихотворениях Луначарского, даже если в них присутствовала печаль или тревога, как правило, побеждали жизнь и свет:

Днем я плотно плотью схвачен,Не просвечивает тайна.Ночью сон мой многозрачен,Но игра его случайна.Ведь я здешний, светлый, умный.Да, я знаю есть иное:Смерть откроет дверь бесшумно:А пока – чаруй земное! [29]Как-то трудно представить, что подобный стих написал «истинный революционер», вышедший недавно из тюрьмы и всецело посвятивший себя «делу социализма». Но таков был многогранный облик Луначарского, который признавался, что нередко стихи «толпятся, напирают» на него, что непонятно, «бог или демон» рождает их в темноте, и что он хотел бы «захлопнуть как тюрьму» навязчивую «бездну грез». Отрывки из всех этих стихов Луначарского 1905–1906 гг. публикуются впервые, и они очень важны для понимания его характера и жизненного настроя, его целеустремленности и стойкости.

Попутно отметим, что еще одной малоизвестной чертой творческого таланта Луначарского была его страсть к переводам европейских поэтов. Еще в 1904 г. под псевдонимом «А. Анютин» он издал полный перевод «Фауста» австрийского поэта-романтика Николауса Ленау. А уже после революции отдельными изданиями в переводе Луначарского вышли две книги: Мейер К. Ф. Лирика (Пг., 1920) и Александр Петефи. Избранные стихотворения (М.—Л., 1925), подготовленные задолго до этого. Неизданной до сих пор осталась главная переводческая работа Луначарского – перевод известной поэмы лауреата Нобелевской премии Карла Шпителлера «Олимпийская весна», который составил более пяти тысяч строк. С автором Луначарский был лично знаком и считал своим долгом донести до российских читателей его творчество. Кроме этих имен в переводах Луначарского, преимущественно с немецкого, можно найти в различных публикациях 1900–1930-х гг. стихи таких авторов, как Ф. Мистраль, Ф. Гельдерлин, Г. Гессе, А. Лихтенштейн, М. Брод, Л. Шарф.

«Замахивался» Луначарский и на У. Шекспира, причем весьма удачно, что может подтвердить, к примеру, переведенный им «Сонет LXVI»:

Устав от этого – о смерти я кричу.Талант рождается позорным нищим,Ничто красуется в блистательном жилище,И верность отдана злосчастью – палачу…В наморднике чиновничьем искусство,И доктор Дурь – над гением патрон,Зовется глупостью естественное чувство,И Благ – рабом; и Гаду гнут поклон.Устал я и хотел бы сна могилы,Но как оставить мне тебя, мой милый.В 1908 г. в горьковском сборнике «Знание» (№ 24) были опубликованы две переведенные Луначарским поэмы немецкого поэта Рихарда Демеля «Освобожденный Прометей» (не почерпнул ли отсюда автор идею своей будущей пьесы «Освобожденный Дон Кихот»?) и «Демон желаний». На фундаментальном сайте, посвященном Луначарскому, – http://lunacharsky.newgod.su/ – высказана очень интересная идея, что если поэмы Демеля, по признанию Луначарского, он публиковал под псевдонимом Н. Шрейтер, то, вероятное всего, и другие публикации этого времени под таким же именем могут принадлежать перу Луначарского, который почему-то не хотел раскрывать своего авторства стихов, которые в полной мере вписывались в канву Серебряного века. Если это действительно так, размещенные на указанном сайте 36 стихотворений, опубликованных за подписью Н. Шрейтер в журнале «Русское богатство» с 1902 по 1911 г., и в том же сборнике «Знание» (1908, № 20) значительно дополняют «поэтический портрет» Луначарского, которому не чужды были и романтические описания природы, и размышления о родной земле, и мистические фантазии, и гимны революционному делу. Вот образец такого гимна:

Ведет нас трудная дорогаПод гнетом скорби, лжи и зла…Но сил могучих, смелых много,И даль грядущего светла!Высоких дел живые звенья,На благо общее людей,Куют и наши поколенья,И не страшит их звон цепей.Святые жертвы, кровь и слезыНеобходимы для земли,Чтоб счастья пламенные розыВ лучах свободы расцвели!..[30]А вот стих Луначарского «Из южных мелодий», в котором описаны приметы солнечной Италии, приютившей странника-эмигранта. Он опубликован в предыдущем номере того же журнала.

В лазурном зеркале волныПлатаны, мирты, кипарисы,Кусты азалий, лавры, тисыИ груды скал отражены.Залитый солнцем рай земнойГлядит в волну – не наглядится…И сон ему блаженный снится —Весна и полдень золотой!В любом случае поэзия занимала в жизни Луначарского заметное место, и он вспоминал о ней всегда, когда ему удавалось или отдыхать, или… сидеть в тюрьме. Однако делал он пробные опыты и в прозаическом жанре. В 1912 г. вышла в свет его книга «Идеи в масках», в которой наряду с пятью ранними пьесами автора им были помещены 10 рассказов, которые публиковались в различных изданиях с 1902 г. В 1923 г. вышло второе издание этой книги, дополненное еще восемью рассказами, показавшими, что и проза была подвластна автору-универсалу. Как вспоминал тогда Луначарский, «некоторая часть рассказов, которые я писал для газет, большею частью для воскресных, новогодних и пасхальных номеров, считались мною утерянными, рукописи не сохранилось, а рыться в газетах было недосуг. Сейчас, благодаря любезному содействию тов. Зельдовича, рассказы эти были разысканы. Я прочитал их и нахожу их заслуживающими быть включенными в новое расширенное издание книжки «Идеи в масках». Надеемся, что когда-нибудь написанное Луначарским в прозе и стихах будет издано в возможно полном объеме, с учетом многих потерь, которых уже не вернешь…