Полная версия

Полная версияИскусство побеждать в суде. Применение теории военного искусства адвокатом при ведении дела в суде

Например, суд по результату рассмотрения спора указывает: приведенный стороной довод суд оценивает как неправильный или оценивает критически, исходя из имеющихся в деле доказательств; заинтересованности стороны в исходе дела.

Говоря о недостоверной информации в суде, следует учитывать следующее.

В правовую позицию изначально может попасть (случайно или умышленно) ошибка или ложь. Доказать недобросовестность иска можно, только доказав: сторона знала о том, что информация недостоверная. Результат в таком случае будет только один – проигрыш спора в суде (отказ в иске, заявлении, жалобе), но не наказание.

Недостоверная информация может попасть к представителю стороны от клиента. Существует презумпция того, что вся информация и документы, передаваемые адвокату, достоверны. Но и клиент тоже может ошибаться!

Не менее важен для понимания происходящего в судебном процессе, психологии сторон ответ на вопрос: почему люди иногда врут в суде?

«Лучший способ снизить урон от некрасивой истории – придумать новую. Лучше. И как следует ее пиарить» (сериал «Narcos»)[147].

Ответ на него уже давно дан немецким философом Артуром Шопенгауэром в статье «Эристика, или Искусство побеждать в спорах». В указанной статье А. Шопенгауэр объяснил такой психологический феномен, как стремление человека показать, что он всегда бывает прав («врожденную недобросовестность» в споре), а также объяснил, почему стороны спора, сомневающиеся в свой правоте или даже знающие, что говорят неправду, продолжают спорить.

Артур Шопенгауэр писал: «Говорим о чем-нибудь, совершенно не подумавши, и потом, даже если мы вскоре заметим, что наше мнение ложно и лишено основания, все- таки стремимся доказать во что бы то ни стало совершенно противное. Любовь к правде, которая в большинстве случаев была единственным побуждением постановки тезиса, кажущегося правдивым, совершенно уступает место любви к собственному мнению; так что правда, таким образом, начинает казаться ложью, а ложь – правдой».

«Однако и эта недобросовестность, эта настойчивая защита тезиса, фальшь, которую мы сами сознаем отлично, имеет достаточное основание. Очень часто при начале разговора мы бываем глубоко убеждены в справедливости нашего суждения, но потом аргументы противника становятся настолько сильными, что опровергают и разбивают нас;

если мы сразу откажемся от своего убеждения, то весьма возможно, что впоследствии убедимся, что мы были правы, но что наше доказательство было ошибочным. Для защиты нашего тезиса, может быть, и были веские доводы и доказательства, но как раз на наше несчастье такой избавитель – аргумент не пришел нам в голову. Таким образом, мы создаем себе правило ведения споров с аргументами основательными и доказывающими предмет и в тоже время допускаем, что резонность противника только кажущаяся и что во время спора мы можем случайно попасть на такой довод, который или разобьет окончательно аргумент противника, или каким-либо иным образом обнаружит несправедливость его мнения».

«Благодаря этому, если мы и не принуждены непременно быть в споре недобросовестными, то по крайней мере легко очень можем случайно сделаться ими. Так взаимно поддерживают друг друга немощь нашего суждения и превратность нашей воли. Отсюда следует, что ведущий диспут борется не за правду, но за свой тезис, как за самое дорогое, ведет дело всеми правдами и неправдами и, как я раньше заметил, нелегко может освободиться от этого. Всякий стремится одержать верх даже в том случае, когда отлично сознает, что его мнение ложно и ошибочно или сомнительно».

«Макиавелли советует государю пользоваться каждой минутой слабости своего соседа, чтобы напасть на него, потому что в противном случае этот же сосед может воспользоваться его минутной слабостью. Совсем иное дело, если бы господствовали правда и искренность; но нет возможности ни рассчитывать на них, ни руководствоваться этими принципами, потому что за такие хорошие качества награда бывает весьма плохая. Таким же образом следует поступать в споре. Весьма сомнительно, что противник отплатит тебе тем же, если ты в споре поступишь с ним справедливо, особенно, если эта справедливость только кажущаяся; почти наверно можно сказать, что он не будет великодушничать, а поведет дело, не считаясь с правилами; а отсюда вывод, что и ты должен поступать также. Легко соглашусь с тем, что всегда надо стремиться к правде и что не надо быть пристрастным к собственным взглядам;

но откуда знать, будет ли другой человек придерживаться того же мнения, что и мы».

«Помощниками в отстаивании тезиса могут служить в известной степени собственная ловкость и пронырливость.

Этому искусству поучает человека ежедневный опыт, так что каждый имеет собственную, природную диалектику, как и собственную логику, с той только разницею, что первая не такая верная, как последняя».

«Очень часто бывает, что кажущаяся аргументация сбивает и опровергает то, что по существу своему совершенно справедливо и резонно, и наоборот, вышедший из спора победителем очень часто не столько обязан справедливости суждения при защите своего мнения, сколько искусству и ловкости. Врожденный талант здесь, как и во всем, играет первую роль. Однако упражнение и рассматривание различных способов, при помощи которых можно опровергнуть противника или которые сам противник употребляет для доказательства своих мыслей, служат хорошим руководством в данном искусстве».

Артур Шопенгауэр обращает внимание: несмотря на то, что спор предполагает выяснение истины, «…неизвестно, где эта правда, когда аргументы противника и наши собственные вводят нас в заблуждение».

«Диалектика, как наука, должна нас учить, как должно защищаться от всякого рода нападок, а в особенности – несправедливых; затем, – как нужно самому нападать на других, не противореча себе и вообще не рискуя быть разбитым другим».

«Необходимо совершенно отделить стремление к отысканию объективной правды от искусства строить спор таким образом, чтобы наши суждения казались всем справедливыми». «Диалектика же необходима тогда, когда мы правы, для того, чтобы мы могли защищать эту правоту; с этой целью необходимо знать все некрасивые, искусственные приемы, чтобы уметь отражать их и даже очень часто и пользоваться ими, чтобы сокрушить противника его же собственным оружием. Вот почему объективная правда совершенно не должна рассматриваться в диалектике или рассматриваться как нечто исключительное; задача этой науки состоит в том, чтобы учить, как следует защищать собственные суждения и как опровергать суждения противника. Часто сам спорящий положительно не знает, прав он или нет; а очень часто вполне убежден, что прав, а на самом деле – заблуждается; еще чаще бывает, что оба спорящие думают, что каждый из них прав, а на самом деле истина в колодце».

«В начале спора каждый из противников убежден, что правда на его стороне; во время спора оба начинают колебаться; конец же спора должен выяснить правду и подтвердить ее. Поэтому самой диалектике нечего заботиться об этой правде, подобно тому как учителю фехтования нечего заботиться, кто был прав в ссоре, которая привела их к дуэли. Наносить и отражать удары – вот что больше всего интересует учителя. То же самое мы замечаем и в диалектике, этом фехтовании умов»[148].

«Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов» (Отто фон Бисмарк, канцлер Германской империи)[149].

Таким образом, во-первых, не всегда известно заранее, где правда, а где ложь; кто прав, а кто нет; а во-вторых, в судебном процессе представитель стороны по делу в пылу спора может проявить недобросовестность: передернуть факты, что-то исказить, соврать.

Судебный спор – это обмен ударами, как при фехтовании: атака – защита – контратака

Об истине и о правде в суде

Еще более интересным является вопрос о том, что есть истина и устанавливается ли она в суде. Вопрос этот – сугубо философский.

«И познаете истину, и истина сведет вас с ума» (Олдос Хаксли, английский писатель и философ)[150].

Как верно заметил военный историк, судья в отставке В. Е. Звягинцев (в своей книге «Трибунал для Иисуса»), «…ответ на этот вопрос многие ищут до сих пор. И правоведы – не исключение». «Юристы, например, так и не достигли единого понимания истины в судебном процессе»[151].

В. Е. Звягинцев обращает внимание: «Некоторые из юристов считают, что истина, которую обязан установить суд, прежде всего должна быть объективной, поскольку никакой другой истины, кроме объективной (материальной), не существует. В то же время эта истина должна одновременно обладать чертами абсолютной и относительной истины. Абсолютной ее называют в том смысле, что суд в любом случае должен дать достоверный и определенный ответ на поставленный перед судом вопрос. «Материальная истина, – отмечал известный советский правовед М. С. Строгович, – есть соответствие вывода суда о фактах дела самим этим фактам, как они произошли в действительности»[152]. Вместе с тем эта истина все равно неполна и ограничена, а значит – относительна. Неполнота является свойством каждой истины в силу неисчерпаемости предмета познания. Истина относительна, поскольку в судебном процессе имеет пределы, установленные предметом доказывания. Относительность истины всегда предполагает возможность дальнейшего исследования, в ходе которого она может быть дополнена и уточнена. При этом юристы обязательно добавляют, что истина в конкретном судебном процессе должна быть конкретной. То есть она верна лишь для определенных условий времени и места. И не исключено, что с их изменением эта истина может превратиться в свою противоположность[153].

«Правда редко бывает чистой и никогда не бывает простой» (Оскар Уайльд, ирландский писатель и поэт)[154].

Бывают ситуации, когда клиент не может сказать адвокату правду или огласить ее в суде, так как это повлечет за собой неблагоприятные последствия для него (возможное уголовное преследование, клиент не хочет разглашать личную информацию и др.). В результате появляется правовая позиция на основании тех сведений, которые клиент сообщает адвокату, а не реальных фактов.

«Хорошей речью считается не та, когда оратор может доказать, что говорит правду, а тогда, когда невозможно доказать, что он лжет» (Джонотан Линн, Энтони Джейн, английские специалисты по проблемам бюрократии)[155].

Иногда бывает и так, что правда не важна, если речь идет о жизни человека. При этом часто и другая сторона спора придерживается придуманной, а не реальной версии происшедшего. В результате спор идет не по поводу фактов, а исключительно ради победы в суде.

«Правда никогда не должна мешать хорошей истории» (сериал «Подпольная империя»)[156].

Таким образом, участники судебного процесса не занимаются поиском истины. Спор идет между правовыми позициями сторон по делу, а судья присуждает победу одной из сторон, а не устанавливает истину. В суде не бывает абсолютной правды, а попытки установить объективную истину по делу не помогают избежать неправосудных судебных актов.

«Дело судьи – при разборе дел всегда следовать правде; дело защитника – иногда защищать правдоподобное, даже если это не вся правда» (Марк Туллий Цицерон, древнеримский оратор).

Психология общения в суде

Перед тем как войти в судебное заседание

По мнению опытных адвокатов, всегда следует использовать с пользой время ожидания перед судебным заседанием: разговаривать со своим процессуальным противником. От него адвокат может узнать много о планируемой процессуальным противником стратегии и тактике, об отношении к происходящему клиента противника. Зная это, адвокат, при необходимости, может перегруппироваться, изменить тактику. Например, противник собирается заявить ходатайство об отложении. Этим адвокат может воспользоваться для того, чтобы не подавать в суд письменные объяснения, самому не заявлять ходатайство об отложении.

Зная о своем процессуальном противнике (что заканчивал, где работает, в каких процессах и где участвовал, есть ли общие знакомые), адвокат может спрогнозировать технологию работы противника в суде и, что не мало важно, наладить дружеские, честные, доброжелательные отношения, в результате которых представители сторон по делу не будут в судебном процессе допускать нарушения процессуальных и морально-этических норм. Приятному человеку и гадость делать не захочется! Для удобства можно обменяться номерами телефонов и адресами электронной почты.

Влияние внешнего вида и поведения стороны на исход судебного спора

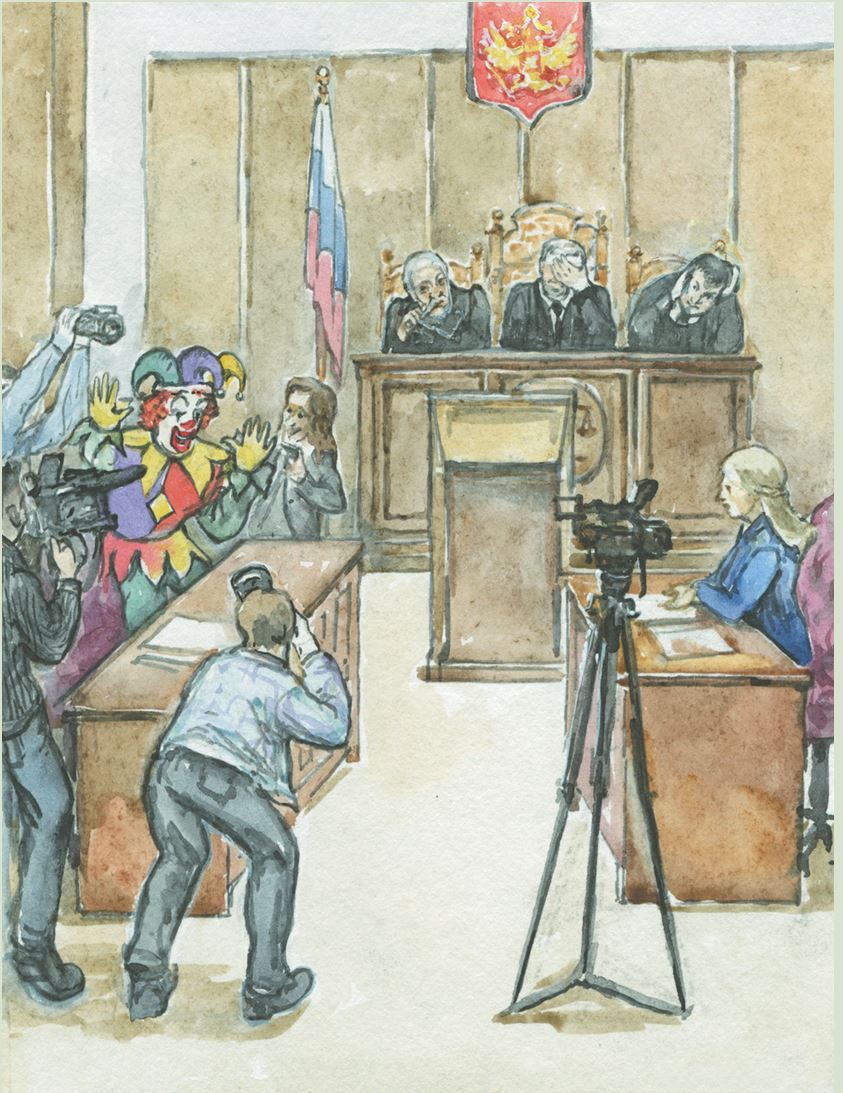

Адвокату следует не уклоняться от общения со СМИ (если на это нет веских причин). Вообще лучше дружить с прессой. Но в любом случае в каждом конкретном деле адвокату и клиенту надо десять раз подумать, прежде чем создавать излишний шум, привлекать общественность, политизировать дело. Как говорят: «По делу уже ничего нельзя сделать, если слоны натоптали». Судье уж точно внимание СМИ к проводимому им процессу, к его личности не к чему.

Например, по одному из арбитражных дел сторона, проигравшая в первой и апелляционной инстанции, опубликовала в СМИ ряд заказных статей, в которых сторона по делу была представлена жертвой налоговых органов, пригласила на рассмотрение дела в кассационной инстанции телевидение. В суде кассационной инстанции сторона заявила ходатайство о приобщении к материалам дела целого ряда письменных доказательств. Сразу несколько представителей стороны в своих выступлениях сводили все не к вопросу права, а предвзятому отношению, политике со стороны налоговых органов. Судьи, вопреки обычным правилам процесса в кассационной инстанции, приобщили документы в материалы дела. Судьи разрешили телевизионную съемку процесса, внимательнейшим образом выслушали все стороны по делу, исследовали доказательства и… оставили судебные акты первой и апелляционной инстанций без изменений. Таким образом, попытка надавить на суд, как правило, не приносит хорошего результата.

В судебном заседании

Опытные адвокаты советуют, входя в зал судебных заседаний, занимать по возможности наиболее выгодную позицию. Как можно ближе к судье (судьям), чтобы адвоката было хорошо видно и слышно даже без микрофона, чтобы легко было при необходимости передать документы, излагать свои доводы судье (стать для судьи ближе, «своим»). Конечно, не везде это возможно, например, в Конституционном Суде РФ специальный сотрудник суда указывает на заранее определенные места, которые должны занимать лица, участвующие в судебном процессе.

Первое впечатление

Первое, о чем складывается впечатление у судьи и присяжных заседателей в судебном процессе, – внешний облик и поведение представителей сторон в процессе.

Как справедливо гласит пословица: «Встречают по одежке, а провожают по уму».

«Только поверхностные люди не судят по внешности» (Оскар Уайльд, ирландский писатель и поэт).

То же самое происходит и в суде. Когда судья начинает процесс, то представители сторон, еще не сказав ни слова, уже своим видом производят общее впечатление на судью. Конечно, опытного судью ничем не удивишь и особо не повлияешь на его профессиональное мнение при разрешении спора, но попытки визуально и своим поведением воздействовать на судью, завоевать его расположение, повлиять на него иногда предпринимаются.

Рассмотрим несколько из самых распространенных приемов, используемых представителями сторон для того, чтобы склонить суд на свою сторону, причем, с самого начала процесса.

Начнем с внешнего вида представителей сторон и присутствующих на суде клиентов. Облик представителя стороны в процессе должен внушать суду уверенность в том, что представитель пришел в суд для работы.

Судья должен увидеть и услышать следующее:

• Адвокат одет в деловой, а не в пляжный костюм для отдыха.

• Адвокат принес в заседание увесистые папки с документами по делу, знает листы и тома в деле, а значит, подготовился к суду.

• Адвокат настроен серьезно для конструктивной работы, а не пришел повеселиться или поскучать в судебном процессе.

Поведение адвоката, его манеры в судебном процессе должны создавать у судьи впечатление, что адвокат:

• выказывает подлинное уважение к судье и иным участникам процесса;

• слышит и понимает судью;

• готов, как профессионал, помочь суду в проведении судебного процесса без его затягивания, каких-либо сложностей и тем более нарушений, то есть судье с представителем будет легко, комфортно работать;

• докладывает правовую позицию простым и предельно понятным для любого лица языком, излагает саму суть дела «на пальцах»; скучные, долгие и нудные речи никто не любит;

• говорит суду правду и заинтересован в ней, а не в победе любой ценой;

• позитивно настроен, проявляет искреннюю заинтересованность в справедливом и правильном, объективном рассмотрении дела судом.

Адвокат не опаздывает в судебный процесс, вежлив, обладает приятными манерами, спокоен, показывает искреннее дружелюбие и выказывает уважение ко всем участникам процесса. При общении с судьей и противником адвокат смотрит им в глаза. Не врет судье. Не спорит с судьей. «Никогда не следует говорить: «Вы меня не поняли». Лучше сказать: «Я плохо выразил свою мысль» (М. А. Робер)[157]. Не перебивает судью и других участников процесса. Не пытается убедить противника в свое правоте. «Глупцов надо побеждать не аргументами, а фактами» (Флавий Иосиф – древнееврейский полководец, историк, политик)[158].

Чтобы вызвать симпатию или сочувствие судьи, некоторые адвокаты стремятся, если это выгодно, продемонстрировать судье своего клиента, чтобы судья, например, увидел следующее: с одной стороны, просто одетый, обычный обыватель, небогатый человек, а с другой – лоснящийся (только с курорта, отдыха), вызывающе, очень богато одетый его противник. Бывает и так, что представители стороны стремятся продемонстрировать суду, что одна из сторон в споре заведомо более слабая. Например, небогатый человек, мать-одиночка или военный пенсионер, с одной стороны, против огромной и явно алчной корпорации или банка.

Используются и гендерные признаки. В одном случае лучше, чтобы интересы клиента в суде представлял мужчина, в другом – женщина. И дело не в их половой принадлежности, а в том, кого судья будет лучше слушать, кого услышит.

«Судья, который слушает нас с удовольствием, почти уже верит нам» (Квинтилиан, древнеримский учитель красноречия).

Нередко в суд приходят два (и более) адвоката. Если один из них своим внешним видом, действиями, поведением, манерой подачи материала вдруг начинает раздражать суд, то второй снимает напряженность, выводит из-под огня критики (каверзного, сложного вопроса суда или противника и т. п.), переключает внимание суда на себя. Если одного адвоката суд «не слышит», то правовую позицию пытается донести до суда другой представитель. Кроме того, двоим намного легче работать в процессе.

Гендерный фактор и его использование в суде

Человеку в мундире подсознательно доверяешь. Форма напоминает об авторитете власти, заинтересованности в общественном благе. Поэтому представители госорганов часто приходят в суд в форме, а нередко и прямо обращают внимание суда на то, что ратуют не за себя лично, а за государство. В таком случае представители ссылаются на большую цену рассматриваемого вопроса, на государственные интересы (например, пострадает бюджет – недополучит налоги, не будет взыскан вред), если судья не вынесет решение в пользу госоргана.

Используется личная репутация адвоката, адвокатской или юридической фирмы, если, конечно, такая репутация есть. Например, если адвокат ранее неоднократно участвовал в судебных процессах с этим судьей (судьями) и зарекомендовал себя с хорошей стороны, то такому адвокату будет легче убедить судью в своей правоте.

Используются знания о судье. Как он ведет процесс, в чем его особенности по сравнению с другими судьями, имеются ли у него какие-либо предпочтения и др.

Некоторые представители стремятся в ходе суда подловить противника на лжи, на сокрытии чего-либо, на необъективности, предвзятости, высветить негативные качества личности (или организации) и обратить на это внимание судьи. То есть предпринимаются целенаправленные действия, чтобы подорвать доверие судьи к противнику или к его свидетелям, доказательствам.

С учетом изложенного каждая из сторон, как правило, стремится выглядеть перед судьей наилучшим образом. Самое главное, не раздражать судью и, тем более, не поучать судью, не говорить с ним менторским тоном! Следует помнить, кто в суде главный по присуждению победы, а значит, и самый умный.

Когда представитель стороны в процессе неподобающе выглядит или ведет себя неподобающим образом (например, говорит глупости, смеется, неуважительно относится к другой стороне, не соблюдает порядок рассмотрения дела, спорит с судьей и т. п.), в частности, не видит и не слышит судью, мешает ему, не обращает внимание на негативную реакцию судьи или присяжных заседателей на происходящее в процессе, то такой представитель сам роет себе могилу.

Факторы, обуславливающие ход и исход спора в суде. Такими факторами являются: совокупность правовых, духовных, материальных, общественно-политических, экономических обстоятельств.

По характеру эти факторы могут быть как объективными (например, обстоятельства дела; возможности сторон; проводимая в государстве борьба с офшорами) или субъективная (личность судьи, адвоката).

По роду влияния факторы могут быть временными (например, судья сменился в виду болезни; поменялась судебная практика; противник добился внезапности в ходе судебного заседания и нужна пауза, чтобы прийти в себя, принять верное решение; психологическое и информационное воздействие; состояние морального духа адвоката) или постоянно действующими (например, разъяснения высших судов – Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ; прямое, ясное и четкое указание закона; уровень развития правосудия в стране – есть ли на практике верховенство права; уровень знаний адвоката).

По уровню значения: главные и второстепенные факторы. На различных этапах длящегося судебного процесса те или иные факторы могут дать перевес той или иной стороне. Временно действующие факторы могут предопределять исход очень короткого судебного процесса. При длительном судебном процессе перевес предопределяют постоянно действующие факторы.

Искусство адвоката в судебном процессе заключается в том, чтобы, во-первых, правильно учесть при ведении дела указанные выше разнообразные факторы, а во-вторых, установив позитивный контакт с судьей (на основе взаимного уважения и признания профессионализма завоевать его доверие), заинтересовать судью именно этим судебным делом, сделать так, чтобы он захотел во всем разобраться. «Должно ли искусство быть понятным? Да, но только тем, кому оно адресовано»[159]. Это значит, что основные усилия по убеждению в своей правоте адвокату следует сосредоточить именно на судье, а не на процессуальном противнике.

Как же заинтересовать судью? Ответ на этот вопрос можно найти у режиссера А. Н. Митты: «Когда характер излучает энергию, он всем интересен»[160].

Поэтому адвокат, общаясь с судьей, должен излучать энергию. Энергичный человек – это человек, проникнутый энергией. Его язык энергичен. Он активен, решителен и, когда требуется, настойчив. Он глубоко верит в то, что говорит. Судья должен увидеть волю, контролируемые эмоции и ум адвоката.

Говорить адвокату следует четко, по возможности максимально кратко и исключительно по существу дела.

«Речь нуждается в захватывающем начале и убедительной концовке. Задачей хорошего оратора является максимальное сближение этих двух вещей» (Гилберт Кийт Честертон, английский мыслитель и писатель)[161].

Как правило, речь адвоката в суде – это история, которую адвокат рассказывает судье или присяжным заседателям. История должна быть преподнесена таким образом, будто она рассказывается своему старому и очень хорошему другу, который не в теме проблемы и которому надо все просто, доходчиво, понятно, легко, «на пальцах» объяснить. Как правило, адвокатом используется четкое деление рассказываемой истории на три акта, как в классической драме.