Полная версия

Полная версияИскусство побеждать в суде. Применение теории военного искусства адвокатом при ведении дела в суде

Спорить с судом в случаях, когда судья явно нарушает процессуальные нормы, как правило, бессмысленно, но бороться с этими нарушениями можно и нужно путем обжалования в вышестоящих судебных инстанциях. При этом следует признать, что, пока идет обжалование, напрасно тратится время потерпевшей от процессуального нарушения стороны процесса и процесс затягивается (что может быть выгодно другой стороне).

Чтобы легче было бы оспорить неправомерные действия судьи, адвокату целесообразно заявлять ходатайства в письменном виде.

Если адвокат видит или полагает, что судья явно или неявно «подыгрывает» другой стороне, то адвокат должен сосредоточиться на сборе желательно письменных доказательств необъективности суда, нарушений процессуальных прав стороны, принципа равенства. Это необходимо сделать, например, когда суд отказывает в вызове и допросе важного свидетеля, назначении в необходимом случае экспертизы, приобщении важного доказательства по делу. В деле обязательно должны остаться письменные ходатайства об этом стороны процесса.

Здесь же отдельно следует сказать и об уловке, которую иногда применяют некоторые судьи, которые не хотят рассматривать неудобное или резонансное дело. Например, когда судья видит, что дело связано с политикой или речь идет об очень большой сумме денег и велика вероятность допустить судебную ошибку, когда судья чует какой-то подвох, то он иногда пытается избавиться от дела. Кто-то из судей вдруг заболевает, но за это могут и наказать. Поэтому судья под каким-либо благовидным предлогом направляет дело по подсудности в другой суд, зная, что в соответствии с законом споры между судами о подсудности не допускаются. Иногда это делается не слишком грубо. Сначала привлекается, например, соответчик из другого города, а затем уже дело направляется в суд этого города по подведомственности.

И зеркальная ситуация, когда суд, наоборот, принимает к рассмотрению дело, которое не подсудно ему.

Грязные технологии

Для удобства изложения условно назовем правонарушителя господин А.

Примеры:

а) Господин А. вместо процессуального документа, который надлежит отправить в адрес другой стороны, в почтовый конверт кладет чистые листы бумаги или газету, журнал (все зависит от фантазии отправителя). При этом суду правонарушитель предъявляет почтовую квитанцию, согласно которой почта дошла до адресата.

б) Информационная война в СМИ. Появляются заказные публикации господина А. о судебном процессе. Определенным образом настраивается общественное мнение. Например, суд только начинается, а подсудимый в СМИ уже виновен!

Или используется административный ресурс (телефонное право), происходит публичное обращение одной из сторон спора к власти: «Помогите! В суде творится несправедливость!»

Конечно же, с одной стороны, привлечение необъективных СМИ – это попытка оказать незаконное давление на суд. С другой стороны, именно открытость, публичность процесса позволяет информировать общественность и СМИ о происходящем в судебном процессе (как отправляется правосудие и какие судебные акты принимают суды), служит гарантией от злоупотреблений со стороны кого бы то ни было, от произвола власти. Исключение из открытости судебного процесса может быть в строго предусмотренных законом случаях.

в) Использование господином А. адвоката втемную.

Отдельно следует сказать о том, что редко, но бывает нарушение закона со стороны клиента адвоката.

Например, господином А. создается (фальсифицируется) документация о том, что имеется большая по размеру задолженность со стороны господина А. перед одним из кредиторов, с которым он в сговоре. Затем эта задолженность просуживается в суде, где обе стороны действуют заодно. После чего господин А. передает адвокату судебный акт для представления в качестве доказательства в суд по спору господина А. с другими кредиторами.

Другой пример. Доведение до адвоката ложной информации по делу (предоставление сфальсифицированных доказательств) с целью использования в суде. Господин А. обманывает адвоката, адвокат, не зная об этом, в свою очередь, сообщает суду недостоверную информацию.

Злоупотребление стороной спора своими правами

Примеры:

а) Необоснованное затягивание судебного процесса. Заявляется необоснованный отвод судье, заявляются ходатайства об отложении рассмотрения дела по причине болезни представителей или свидетелей, которые здоровы, неготовности правовой позиции, которая должна была быть раскрыта уже к предварительному судебному заседанию. Стороне не представляются доказательства (а иногда доказательства даже не представляются в дело, но сторона на них ссылается), заявляется ходатайство об экспертизе, а затем сторона ссылается на отсутствие денег для оплаты услуг эксперта и т. п.

б) Документы представляются стороне по делу, но перед самым началом судебного заседания и в огромном объеме в расчете на то, что другая сторона не увидит главные, важные документы или не успеет обработать такой массив документов к судебному заседанию.

Уловки в споре

С. И. Поварнин в своей книге «Спор. О теории и практике спора» дал такое определение уловки: «Уловкой в споре называется всякий прием, с помощью которого хотят облегчить спор для себя или затруднить спор для противника. Таких приемов многое множество, самых разнообразных по своей сущности. Иные из них, которыми пользуются для облегчения спора себе самим, позволительны. Другие – непозволительны и часто прямо бесчестны. Перечислить все уловки или хотя бы точно классифицировать их – в настоящее время невозможно».

«В суде риторика является разрешенным средством подкупа, поскольку ее запретить нельзя. Она оказывает воздействие на души судей и затуманивает их сознание, чтобы судили они сердцем, а не разумом» (Вильгельм Швёбель, немецкий ученый и публицист)[178].

Довольно часто в судебных процессах представителями сторон используются в споре софизмы, применяется эристика и иные уловки с целью добиться преимущества. «Мы – джентльмены, если есть удача, а нет удачи – джентльменов нет!»[179].

Софистика – способ рассуждений, основанный на софизмах. Софизм, формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений[180]. Строится на ошибках, подменах, передергивании и искажении фактов.

Эристика – искусство спора, диспута и полемики, разрабатывавшееся софистами. Спорящий доказывает свою правоту убеждением вне зависимости от истины, от того, кто прав в споре. Аристотель эристикой называл искусство спора нечестными средствами.

«Когда нравственный человек и человек безнравственный вступают в борьбу, то безнравственный при прочих равных условиях имеет больше шансов на победу» (Вильгельм Виндельбанд, немецкий философ).

Для подобных подходов к ведению спора в суде шутниками уже разработаны афоризмы, подробно описывающие действия недобросовестных лиц, например:

«В пылу судебного разбирательства задача каждой стороны состоит вовсе не в том, чтобы доказывать истину»[181].

«Секрет успеха – в искренности. Но если удается обмануть – обманывайте»[182].

«Факт – это установившаяся точка зрения. Факты могут ослабевать под сильным напором тепла и давления. Правда – понятие растяжимое»[183].

«Если факты против вас, спорьте с законом. Если закон против вас, оспаривайте факты. Если и факты, и закон против вас, кричите во весь голос»[184].

«Если закон на вашей стороне, напирайте на закон. Если на вашей стороне факты, напирайте на факты. Если на вашей стороне нет ни того, ни другого, напирайте на стол» (Законы Мерфи)[185].

«Если у вас плохие факты, готовьтесь оспаривать закон; если у вас плохое дело с точки зрения закона, готовьтесь оспаривать факты; если же в вашем деле имеют место и плохие факты, и плохой закон, то берите с клиента большой предварительный гонорар!»[186].

«Любой факт можно подогнать под любое утверждение, если включить в последнее дополнительные предположения»[187].

Вот несколько самых распространенных уловок сторон спора в судебном процессе.

Жонглирование фактами. Идея заключается в том, чтобы под нужный вывод подогнать факты. Из всей полноты материала по делу вырываются подходящие отрывочные факты (даты, сведения, обстоятельства или доказательства). Остальной массив большинства фактов умалчивается. На основании вырванных из контекста сведений делается заведомо неправильное заключение. Иными словами: заявляется тезис (мысль, которую следует доказать – вывод), не основанный на доказательствах, либо основанный лишь на косвенных доказательствах. После чего идет активное убеждение суда в том, что это и есть правда. Особенно этим любят грешить представители госорганов, которые, отстаивая интересы государства, исходя из ложно понятых государственных интересов (в результате профессиональной деформации личности), иногда стремятся победить любой ценой. Например, во время налоговой проверки установлены факты как в пользу налогоплательщика, так и не в его пользу. В суд предоставляются только те документы, которые не в пользу налогоплательщика. Впрочем, правды ради, следует признать, что так поступают многие, а не только представители госорганов.

Факты передергиваются и искажаются. Применяется недобросовестное введение суда в заблуждение об обстоятельствах дела, о фактах. Сторона по делу, искажая факты, стремится запутать судью.

«Маленькая неточность позволяет порой сэкономить тонны объяснений» (Законы Мерфи)[188].

Например, свидетель на допросе говорил одно, а его показания искажаются вплоть до противоположного. Другой пример: показывая судье документ, представитель стороны акцентирует внимание судьи на одной, верхней части документа (абзаце), а неудобная часть документа закрывается ладонью.

Подменить тезис (вывод). Противник видит, что тезиса ему не защитить или не доказать и нарочно подменивает его другим, так чтобы противник не заметил.

Попытаться подменить или уйти от предмета спора. Из тезиса противника при помощи ложных выводов и искажений понятий выводятся такие утверждения, которых в тезисе совершенно нет и которые совершенно противоречат взглядам противника. После чего тезис противника успешно опровергается.

Сослаться на общественный интерес. Ссылка стороны на государственные, общественные интересы (например, важность сбора налогов, недопущение конкуренции, охрану окружающей среды).

Попытаться оставить за собой последнее слово. Задается вопрос. После чего, не дожидаясь ответа, представитель со словами «Вот видите, вам нечего ответить (вы не можете ответить)!» – садится. Уловка сводится к тому, чтобы представить перед судом дело так, что другая сторона не может ответить на этот вопрос. Более грязный прием: провозглашается с триумфом, что ответ противника подтверждает желаемое заключение. Если противник плохо знает материалы дела или не успевает сориентироваться и быстро ответить, то с порядочной долей бесстыдства эта уловка может подействовать. Вопрос становится нужным ответом. Еще один вариант: постоянно обращаться к противнику со многими вопросами, чтобы на основании его ответов якобы подтвердить свой тезис.

Обратиться к суду с неточным цитированием нормы права прямо перед тем, как судья уйдет в совещательную комнату. Противник может не успеть привести правильную цитату («схватить за руку»). Впрочем, неточное цитирование может быть в некоторых случаях и неумышленным. Но это уже зависит от квалификации представителя стороны по делу.

Сослаться на норму права, в то время как в норме права этого нет и не должно быть прямо указано, так как спор идет не о содержании нормы права (о точном цитировании текста закона), а о заявленном тезисе. Говорится: «Сошлитесь на норму права!» И тут же заявляется: «Ну, вот видите, сторона даже не может сослаться на норму права, а значит, и неправа!»

Подмазать аргумент. Апелляция к уму противника (реплика в сторону противника): «С учетом вашего опыта, профессионализма Вы сами не верите в то, что утверждаете!»

Раздражать противника, попытаться спровоцировать его чем-либо с целью вывести из себя, перейти на личность (например, «мой юный коллега не знает…»). Под влиянием гнева противник может начать хамить, нарушать порядок в судебном заседании, будет не в состоянии следить за собою и высказывать правильное мнение (может не заметить свою правоту). Гнев же можно вызвать постоянными придирками и явным недобросовестным отношением.

Использовать выводы и доказательства противника как якобы подтверждающие свою правовую позицию. Или в утверждении противника найти противоречие (тем или иным, в том числе «притянутым за уши» способом) хотя бы чему-нибудь, что противник ранее доказывал или с чем раньше согласился.

Игнорировать невыгодный вопрос, заданный противником или судом. «Не каждый вопрос заслуживает ответа»[189]. Или ответ не по существу – увернуться от ответа на вопрос, на который не хочешь отвечать, переключив внимание с сути заданного вопроса на то, о чем выгодно говорить. Как говориться: даю любые ответы на любые вопросы. В конечном счете, суд скажет: ну что вы от него хотите, он ответил, как ответил.

Прервать спор под любым предлогом в сложной ситуации. Или перескочить, перенести спор на другие эпизоды или сразу начать с чего-либо совсем другого, как будто оно относится к делу и составляет аргумент против противника.

На ложь и софизм ответить прямо противоположным аргументом, также основанном на лжи и софизме.

Сослаться на действительный или вымышленный авторитет (как вариант на действительную или придуманную судебную практику). Как верно подметил Артур Шопенгауэр, «когда нам недостает действительного авторитета, можно взять только кажущийся и привести то, что сказано, в совершенно другом смысле и при других обстоятельствах».

В чрезвычайных случаях можно даже цитировать авторитеты, существующие только в собственном воображении» (Артур Шопенгауэр, немецкий философ)[190].

Пример: ссылка на судебную практику с вырванными из контекста фразами.

«Когда противник на самом деле прав, но на наше счастье приводит плохие доказательства, то легко бывает опровергнуть эти доказательства и объявить эти опровержения опровержением всего тезиса». «И если противнику или слушателям случайно не придет на ум настоящее доказательство, тогда мы победили»[191].

Ложный довод, основанный, опирающийся на явно ложную мысль. Например, ложный факт, ложное обобщение, ложная цитата и т. п., попытка выдать ее за истинную. Успеху такого софизма чрезвычайно способствует, если ложь частичная.

Произвольный довод – мысль, требующая должного доказательства. Вовсе не очевидные и не доказанные утверждения и отрицания, на которые люди опираются для подтверждения своих мнений.

Умышленная неопределенность или запутанность тезиса, доводов или всего доказательства, когда нельзя понять, в чем тезис, довод, что доказывает приводимое доказательство.

Перевод спора на противоречия. Указать, что противник противоречит сам себе. Спор, задача которого показать истинность или ложность тезиса, переводится на противоречие в мышлении противника. Сначала показывается, что противоречие есть, затем делается вид, что противник разбит совершенно и тезис его ложен.

Попытки цепляться за мелочи для затягивания процесса. Использование недоказуемых тезисов. Например, мотивы поступка, которые доказать или опровергнуть невозможно.

Срыв спора: не отвечать на возражения противника, не слушать. Во время выступления противника подавать с места возмущенные реплики или мимикой лица показывать судье, что противник говорит ерунду. Перебивать противника, не давать, буквально, слова сказать, а при попытках вставить слово заявить: «Вы не даете мне говорить!»

Перескакивать с одной мысли на другой, все смешать в кучу. Подтасовка. Вместо сложной истинной мысли подсунуть ложную простую и вполне понятную мысль (вывод), подкрепив ее ложным, но простым и понятным доказательством.

Ложный отвод довода противника. Указывается, что довод противника не относится к делу. Цель – отвлечь внимание от существенного.

Грязная инсинуация. Сторона по делу стремится подорвать доверие суда к своему противнику, а следовательно, и к его доводам и пользуется для этой цели коварными безответственными намеками. Всякие обращения к личности противника суть уклонения от задачи спора.

Пафос, выражение сильного эмоционального подъема, активное эмоциональное выступление. Является одним из сильнейших средств, отвлекающих внимание от мыслей и их логической связи.

Попытка вызвать жалость к представителю стороны или клиенту, например, используя его физические недостатки. Тем самым переключить внимание судьи с сути дела на личность представителя или клиента.

Убедительный тон и манера часто убедительнее самого основательного довода. «Кто обладает громким, внушительным голосом, говорит спокойно, отчетливо, самоуверенно, авторитетно, имеет представительную внешность и манеры, тот обладает, при прочих равных условиях, огромным преимуществом в устном споре. Он невольно «импонирует», в большинстве случаев, и противнику. Кто глубоко и твердо убежден в том, за что спорит, и умеет выразить эту непоколебимую твердость убежденным тоном, манерой говорить и выражением лица – тот обладает большой внушающей силой и «действует» даже на противника, особенно такого, у которого этой убежденности нет»[192].

Двойная бухгалтерия. Один и тот же довод оказывается в одном случае, когда для нас это выгодно, верным, а когда невыгодно – ошибочным. Когда мы опровергаем кого-нибудь с помощью данного довода – он истина; когда нас им опровергают – он ложь.

Неполное опровержение. Сторона по делу старается опровергнуть один, два довода, наиболее слабых или наиболее эффектно опровержимых, оставляя прочее, часто самое существенное и единственно важное, без внимания. При этом сторона по делу утверждает, что опровергла все доказательства и победила.

Опровержение не по существу. Подмена пункта разногласия в сложной спорной мысли. Сторона не опровергает самой сущности сложной спорной мысли. Берутся и опровергаются только некоторые, неважные частности. После чего утверждается, что опровергнут тезис.

Доказательство в кредит. Это утверждения: «В конечном результате анализа эта мысль приводит к противоречию. Мы не будем останавливаться на этом аргументе, так как ошибочность его очевидна, а перейдем к более существенному. Здесь мы не будем доказывать истинности (или ложности) этой мысли. Мы докажем ее чуть позже».

Требование, чтобы противник «просто» ответил: да или нет. Если противник хочет сделать должное «различие», его обвиняют в том, что он «…не хочет отвечать прямо и прибегает к уверткам».

Как видно, уловок весьма много, они разнообразны.

Доказать с достоверностью намерение «смошенничать в споре» в большинстве случаев очень трудно или невозможно. При этом спор может принять крайне тяжелый, неприятный личный характер, и можно остаться при недоказанном обвинении.

Как относиться к софизму и софистам адвокатам, замечательно сформулировал современный французский философ

Андре Конт-Спонвиль, который указал на следующее: «По существу софизм не представляет собой никакой ценности, но иногда позволяет высветить некоторые трудные для понимания аспекты проблемы. Он напоминает не столько инструмент мысли, сколько оружие, причем оружие обоюдоострое, вынуждая того, кто им пользуется, не служить истине, а играть с истиной, вернее, с видимостью истины». «Софизм в некоторых обстоятельствах вполне допустим в беседе умных людей как небольшое развлечение. Вместе с тем злоупотреблять софизмами не стоит, потому что в этом случае спор превращается в схватку, а столкновение мнений уступает место цирку». Софист, по мнению Андре Конт-Спонвиля, это «человек, сделавший мудрость (Sophia) или софистику своей профессией». Он совершает двойную ошибку. «Во-первых, потому что софистика не может быть профессией, во-вторых, потому что софистика не может служить доказательством в споре. В этом смысле слово «софист» всегда несет в себе уничижительный оттенок, обозначая человека, занятого не столько поиском истины, сколько стремлением к власти, успеху или деньгам»[193].

«Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем» (Фридрих Ницше, немецкий философ).

По этому поводу адвокат и писатель В. Д. Спасович говорил: «Мы погибнем, когда в нашу среду проникнет дух филистерства, циническое отношение к делу; когда утвердится понятие, что все дела по содержанию для нас безразличны;

что обязанности поверенного исполнены, когда он отправил добросовестно дело; когда искусство превратится в ремесло, а мы сделаемся наймитами, подряжающимися говорить, диалектиками и софистами или брехунцами, как называет своих адвокатов малоросс. Все наше дело получит тогда промысловый характер».

Применять или не применять ту или иную уловку остается на совести спорящих. Однако, очевидно, что некоторые уловки явно недопустимы в применении адвокатом в суде. Их надо знать и уметь от них защищаться. Ведь, к сожалению, «Эпоха благородных противников прошла безвозвратно. Сегодня сражаются с коварными врагами»[194].

Среди книг по уловкам в споре отдельно следует назвать: книгу А. Шопенгауэра «Искусство побеждать в спорах», книгу С. И. Поварнина «Спор. О теории и практике спора» (1918), книгу П. С. Пороховщикова (писавшего под псевдонимом П. Сергеич) «Искусство речи на суде». Собственно, в основном, из указанных книг и были взяты приведенные выше уловки.

Проделки на ниве правосудия

Отдельно нельзя не сказать о следующих манипуляциях участников процесса с судом, о которых я узнал из рассказа адвоката С. Л. Арии «Плут». Бывает же и такое! Позволю его здесь себе процитировать.

Адвокат Ш. был циничный и веселый плут, отличавшийся неповторимыми проделками не ниве правосудия. Судьи и прокуроры скрипели зубами, но вынуждены были терпеть, поскольку невозможно было поймать его за руку.

В первом случае адвокат Ш. в конце сороковых годов защищал обвиняемого в краже мешка с комбикормом со склада. Момент выноса никто не видел, но мешок при обыске нашли на усадебном участке обвиняемого спрятанным в яме у забора.

Расхититель на следствии вину признал, а в суде, где его защищал Ш., от признания отказался. Но по тем временам это уже не могло ему помочь.

В суде вдруг встал один из присутствующих и заявил, что судят невинного, а между тем именно он украл и спрятал мешок у подсудимого за забором.

Судья оторопел. Допросили присутствующего как свидетеля, и тот все подробно рассказал о краже. Дело вернули из суда на доследование. Повинившийся в краже был взят под стражу, а подсудимый освобожден.

Через месяц дело вернулось в суд с новым обвиняемым, который во всем признавался и которого защищал, разумеется, тот же адвокат Ш. Однако после начала процесса адвокат Ш. предоставил суду документ, из которого следовало, что новый подсудимый почти всю жизнь провел в Яхромской психбольнице как душевнобольной-хроник. После чего адвокат попросил суд назначить по делу судебно-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости подсудимого. «Ну и ну!» – угрюмо сказал судья, посмотрев больничную справку, и удалился с заседателями на совещание. На том и закончилось уголовное дело о мешке с комбикормом.

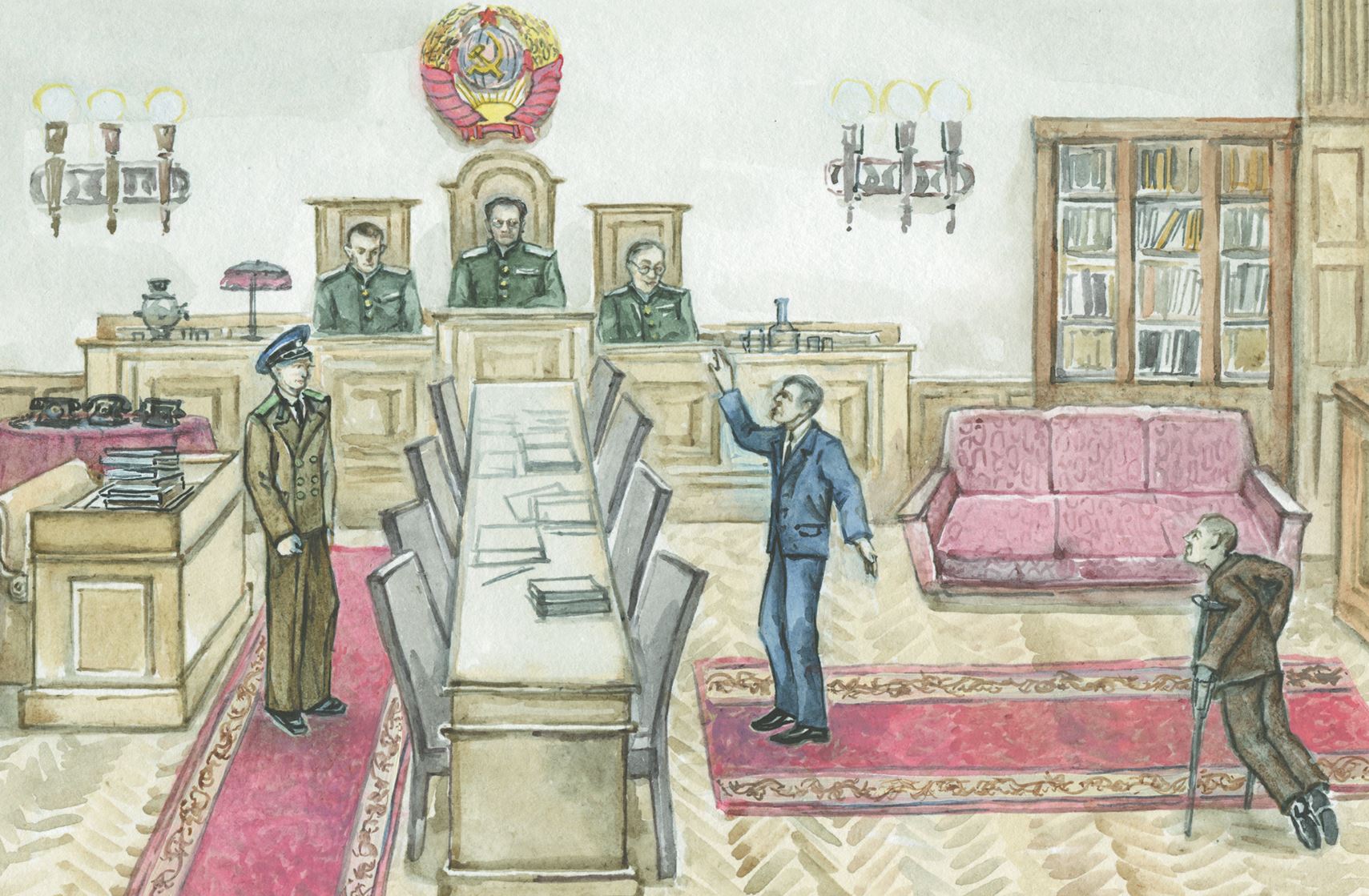

Второй случай с адвокатом Ш. имел место в Верховном Суде СССР.

Этот суд рассматривал в кассационном порядке уголовное дело начальника мастерских Зайцева, обвинявшегося в злоупотреблениях и получившего в суде первой инстанции 5 лет заключения. По какой-то причине его не взяли под стражу после приговора суда первой инстанции и оставили по подписке до кассации. Защищал Зайцева в кассации адвокат Ш.

Председателем Спецколлегии был генерал Никитченко, личность весьма известная: он был в составе военного суда, отправлявшего на тот свет бывшую ленинскую гвардию – Зиновьева, Бухарина и других, а в 1946 году был от СССР членом Международного трибунала, судившего и повесившего главных немецких военных преступников в Нюрнберге. Заседания Спецколлегии происходили в кабинете Никитченко, без публики.

Уловки в судебном споре: имитация тяжелой болезни с целью смягчения приговора

Зайцев страдал чем-то вроде радикулита или иного заболевания ног и потому был отчасти хром, о чем в деле была справка. Однако Ш. решил добавить к этой справке небольшой психологический этюд. Он велел Зайцеву явиться на рассмотрение дела с двумя костылями, но не новыми. Более того, он разъяснил ему, как именно передвигаться на костылях.

Поэтому в кабинет Никитченко Зайцев не вошел, а как бы вполз, опираясь только на костыли и подволакивая за собой обе ноги сразу. Там он дополз до дивана и рухнул на него. Адвокат молча шел сзади.