Полная версия

Полная версияИскусство побеждать в суде. Применение теории военного искусства адвокатом при ведении дела в суде

Возможно и влияние случая на исход дела в суде.

Судебная система построена таким образом, чтобы в вышестоящих инстанциях ошибка была исправлена. Тем не менее, известны случаи, когда судебная ошибка не устраняется даже после исчерпания всех средств на обжалование судебного акта, прохождения всех судебных инстанций.

Таким образом, следует отметить, что не каждая ошибка как адвоката, так и судьи может быть исправлена. С учетом этого обстоятельства адвокату следует стремиться побеждать сразу в первой инстанции суда.

Умышленная и неумышленная ложь в суде

В суде не только истец, заявитель, потерпевший, обвинитель, но и ответчик, подсудимый – все взывают суд о справедливости. Каждая из сторон прилагает максимальные усилия, чтобы доказать судье свою правоту. Представители сторон иногда настолько увлекаются, что в некоторых случаях игнорируют факты, в пылу спора вводят суд в заблуждение. Я уже не говорю о явном, прямом нарушении закона, что, к сожалению, также случается.

Знаменитый бельгийский адвокат, публицист, профессор и сенатор Эдмон Пикар (Edmond Picard), рассказывая в своей книге «Об адвокате» (1897) об одном из блестящих адвокатов, привел его слова: «Удивительная вещь защита. Вот уже два заседания, что я и мой противник с одинаково сильным убеждением, с одинаковой страстностью поддерживаем два прямо противоположных положения. Один из нас неправ. Каждый из нас публично провозглашал, что это «не он». А между тем мы оба люди и знающие, и честные, и даже, как говорят, не без талантов!»[77].

С учетом изложенного судья может не выявить ложь, не разобраться в деле и вынести судебный акт, основанный на лжи.

Отношение судьи, адвоката к праву, понятиям добра и зла, к справедливости

Есть такое утверждение: «Зло не должно побеждать благодаря юридическим формальностям»[78]. Поэтому важно отношение и судьи, и адвоката к праву, к тому, на чьей он стороне: добра или зла, на стороне света или тьмы; что допустимо, а что ни в коем случае недопустимо как в жизни, так и в судебном процессе. Назовем это моральным обликом участников судебного процесса, правосознанием, непосредственно влияющим на результат судебного спора.

«Добро и зло – понятия относительные» (сериал «Narcos»)[79].

К справедливости тоже многие люди относятся по-разному.

Профессиональные болезни лиц, участвующих в судебных процессах

Нельзя не сказать также о физическом и психологическом напряжении в судебном процессе. На результат спора могут повлиять и такие, казалось бы, далекие от судебного процесса факторы, как: перегруженность делами («оплавленные мозги»), перенапряжение, нервный срыв, мания величия, профессиональная деформация личности, разочарование в профессии, хандра, бессонница и даже алкоголизм (это особенно любят показывать в сериалах о зарубежных юристах, которые после судебных процессов снимают стресс: пьют виски или, как минимум, вино и пиво), а также другие нехорошие излишества. Я уже не говорю о халатном или ненадлежащем исполнении своих обязанностей!

Кроме того, всегда надо помнить, что «самая тщательная подготовка отнюдь не заменяет глупого везения»[80]. Дуракам везет – проверено на практике!

Глава IV

Принципы стратегии и тактики борьбы, которые могут быть применены адвокатом в судебном процессе

Во всяком практическом деле есть идеи и принципы, которые ложатся в его основу. Как указывалось выше, принципы не дают готовое решение возникающих на практике проблем, но помогают добиться успеха.

Режиссер А. Н. Митта верно подметил отличие принципов от правил: «Есть правила, которые помогают избегать наиболее частых ошибок. Это правила профессионального, ремесленного опыта. Эти правила облегчают вам работу по привычным алгоритмам. Вот «это» у вас получилось несколько раз, и значит, получится еще раз. Но принципы – это что-то другое. Они подсказывают вашей интуиции необычные решения. Принципы опираются на грамотность, но помогают вам играть с правилами». «Есть принципы, которые не сковывают воображение, а наоборот, раскрепощают его… указывают путь к цели»[81].

Существуют различные подходы к тому, что считать основными принципами стратегии и тактики, а что нет, есть ли главные принципы и какие тогда второстепенные. Нет и исчерпывающего перечня принципов. Тем не менее, можно обратить внимание на следующие принципы стратегии и тактики любого вида борьбы. Принципы, применимые как при определении стратегии, так и непосредственно в битве, на тактическом уровне:

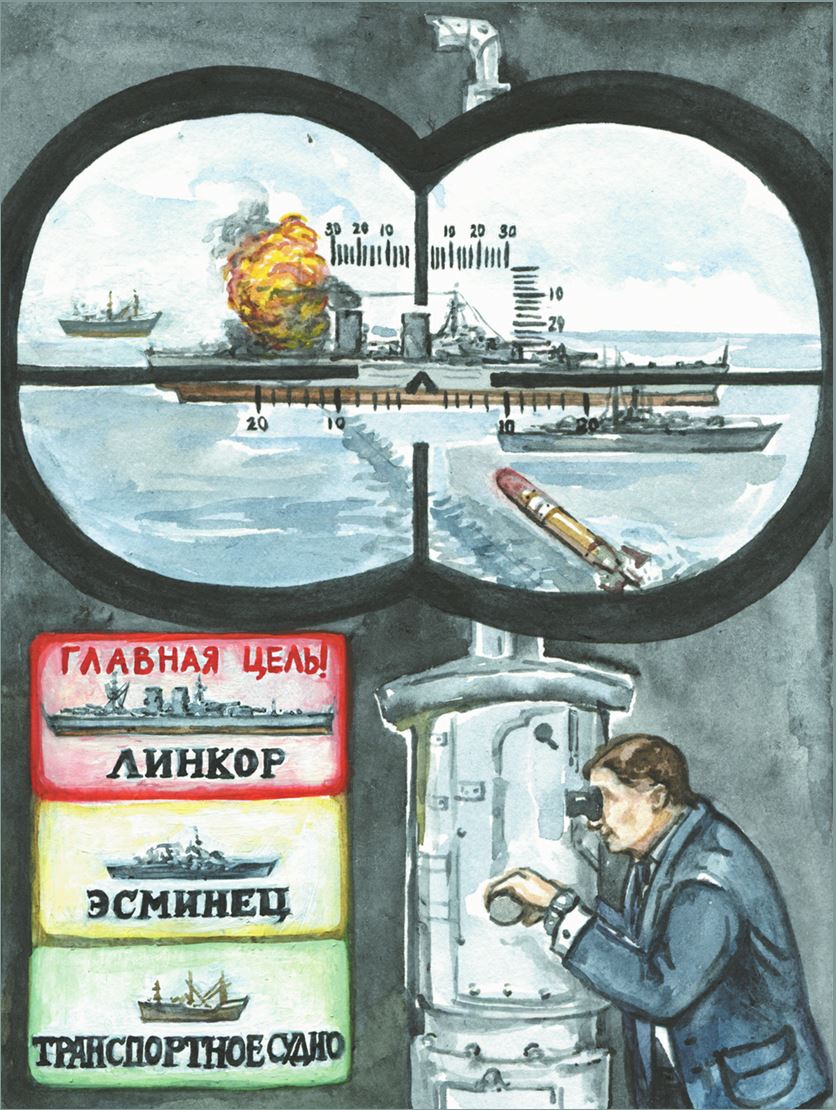

• правильное определение и неуклонное следование главной цели;

• создание превосходства;

• сосредоточение;

• своевременность (не терять время, действовать вовремя, не опаздывать с действием);

• внезапность, неожиданность, быстрота;

• развитие успеха;

• решительность;

• инициатива;

• осведомленность и предвидение;

• гибкость;

• хитрость военная;

• экономия сил, средств, усилий.

Попробуем раскрыть содержание перечисленных общих принципов стратегии (тактики).

Правильное определение и неуклонное следование главной цели

«Нужно всегда начинать с конца» (Станислав Ежи Лец, польский писатель)[82].

Правильное определение главной цели предусматривает:

а) Понимание адвокатом того, что приведет к победе в суде. Составление грамотного стратегического, главного плана – планирование. «Есть только два вида планов: те, которые могут сработать, и те, которые не могут. Не существует такой вещи как совершенный план. Вы должны взять план, который мог бы сработать, и заставить его осуществиться» (Уэсли К. Кларк – генерал армии США)[83].

«Самое трудное в споре – не столько защищать свою точку зрения, сколько иметь о ней четкое представление» (Андре Моруа, французский писатель)[84].

Умение адвоката видеть большое, значимое для дела. Не отвлекаться на второстепенные детали, мелочи. Если разрушить фундамент здания, то рухнет все здание. Иногда достаточно бывает вынуть один кирпич, чтобы обвалить все здание. В судебном поединке тоже можно одержать победу одним ударом (доводом), если быть полностью преданным цели.

«Бей в основание – и верхушка отвалится сама» (Джоанн Харрис, британская писательница)[85].

б) Сохранение адвокатом целеполагания на протяжении всего процесса, во всех судебных инстанциях.

«План войны обнимает собой все проявления военной деятельности в целом и объединяет ее в особое действие, имеющее единую конечную цель, в которую сливаются все отдельные частные цели. Война не начинается – или во всяком случае не следует, действуя разумно, начинать войну, – пока не будет установлено, чего мы хотим достигнуть посредством войны и в течение ее» (Карл фон Клаузевиц, прусский военный теоретик)[86].

в) Цель должна быть одна, но адвокату необходимо иметь не один план, а несколько планов достижения цели, несколько путей к цели. Планы могут отличаться по путям достижения результата, но должны быть связаны общим замыслом.

Обязательно должен быть запасной вариант действий, другие решения, а лучше – несколько вариантов.

«При встрече с превосходящим противником стратег избегает открытого противостояния и не ограничивается только одной линией стратегии; он составляет различные планы, идущие в разных направлениях, но связанные общей нитью» (автор неизвестен, китайский военный теоретик. Тридцать шесть стратагем)[87].

Следует различать цель войны в суде (цель, задача, поставленная клиентом) и отдельные стратегические цели (важные этапы судебного спора), например:

• где именно: в первой, апелляционной или кассационной инстанции планируется победить;

• когда будет генеральное сражение в судебном заседании.

«В войне важна победа, а не военные действия» (Сунь-цзы, китайский военный теоретик)[88].

На протяжении всего судебного процесса адвокат каждое свое действие и решение принимает, исходя из поставленной стратегической цели судебного спора и постоянно меняющейся обстановки.

«Что касается составления планов, то здесь надо действовать так: начинать с самого начала, по ходу дела вносить изменения и постоянно наращивать мощь» (Цзе Сюань, китайский военный теоретик)[89].

Правильное определение главной цели в судебном споре, умение не отвлекаться на второстепенное, не важное

Создание превосходства

Речь идет о превосходстве:

• сил и средств, то есть хорошей, сильной правовой позиции по делу, подкрепленной сильной доказательственной базой, а также сложившейся судебной практикой;

• в отдельном пункте, месте, то есть на главном, существенном эпизоде судебного дела, на котором адвокату надо сосредоточить все усилия;

• по времени, то есть следует выбрать наиболее подходящий для успешных действий момент, когда адвокат находится в наилучшей форме, уверен в успехе, а противник нет. Например, в судебное заседание идет не один, а два адвоката. Кто-то из них на момент начала судебного заседания будет уверен в себе. Его боевой дух будет выше, а значит, именно он и должен начинать вести борьбу за убеждение суда в своей правоте.

«Кто заставит неприятеля принять бой в обстановке для себя выгодной, поправит этим все другие ошибки, сделанные им при руководстве военными действиями».

«Все, что полезно неприятелю, вредно тебе, и все, что полезно тебе, вредно неприятелю» (Никколо Макиавелли, итальянский философ, писатель)[90].

Создание превосходства во времени возможно также за счет быстроты действий, благодаря постоянному опережению реагирования противника на наши действия, доминированию над противником, создание ситуации, когда ему постоянно не хватает времени (цейтнот).

Когда по делу хорошая правовая позиция, сложностей выиграть спор, как правило, не возникает. Остается только правильно донести свои доводы до суда, особо убеждать судью или присяжных заседателей не в чем, все и так понятно. Совсем другая ситуация возникает, когда:

• Нет правовой позиции или она слабая (велик риск проиграть дело в суде), но защищаться как-то надо. В этом случае делается «хорошая мина при плохой игре».

• В ситуации, когда силы сторон равны и надо одержать верх в интеллектуальной борьбе с противником, переломить ситуацию в свою пользу, убедить судью или присяжных заседателей в своей правоте.

«Великая опасность придает великую силу. Там, где некуда деться, – не остается страха. Там, где нет пощады, – не остается трусости. Там, где нельзя избежать смерти, – сражаются до победы» (Сунь-цзы, китайский военный теоретик)[91]

Во всех этих случаях адвокатом должно быть создано морально-психологическое, морально-волевое превосходство над противником. Необходимы обладание высокими морально-психологическими качествами; уверенность и убежденность в собственных силах, в победе. Следует стремиться побеждать противника своим духом, силой воли, подавляя волю противника к сопротивлению. Расчет при этом делается на впечатление, производимое на противника, судью, присяжных заседателей, на демонстрацию силы, в том числе и тогда, когда ее нет. При этом расчет делается на возможность совершения противником ошибок.

«Сила противника должна вдохновлять и вызывать стремление победить его» (Вильгельм Швёбель, немецкий ученый и публицист»)[92].

При борьбе в судебном процессе важное значение имеют личностные особенности – профессиональные качества адвоката по сравнению с его противником. Важно преобладать над противником в уровне подготовки, знании материалов дела, способности захватить и удержать инициативу, то есть в искусстве ведения дела в суде.

«Атака напролом. Смысл этого приема в том, чтобы сломить противника, считая его слабым. Если вы наносите легкий удар, враг может быстро прийти в себя. Вы должны уметь наносить удар так, чтобы повторный удар был не нужен. Очень важно нанести удар неожиданно» (Миямото Мусаси, японский мастер меча)[93].

Следует отметить, что иногда одно и то же может быть одновременно и преимуществом, и недостатком, серьезной слабостью. Но недостатки следует стремиться превращать в преимущество.

Продолжение борьбы адвокатом в суде разумно и возможно всегда, даже если адвокат ничего лучшего сделать не может. При имеющихся скудных силах, средствах адвокат должен пытаться добиться всего, чего только возможно. Если не удается добиться преимущества – не сдаваться, а стремиться победить не с помощью стратегии, а при помощи тактики (другими методами, неожиданными изменениями в действиях, изменением ритма, применением необычной, парадоксальной логики, подходящей для данного момента). Пока сторона в споре не потерпела поражения, у нее есть шанс победить.

«Бой – это измерение духовных и физических сил путем взаимного столкновения сторон. Понятно, что исключать духовные силы нельзя, так как состояние духа оказывает самое решающее влияние на военные силы» (Карл фон Клаузевиц, прусский военный теоретик)[94].

Ну и, конечно, возможно создание, например, материального превосходства. Долгий и дорогостоящий процесс противник может не выдержать, например, по финансовым причинам. Поэтому и распространено мнение о том, что у бедного меньше шансов победить в судебном споре с богатым.

«Если не во всем бывает удача, то на помощь судьбе должна приходить личная энергия» (Гай Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель)[95].

Сосредоточение

Сосредоточение (массирование, в том числе взаимодействием и концентрацией, созданием перевеса) адвокатом всех сил и средств на главном, решающем направлении в нужный момент времени. Полное напряжение и применение энергии всех сил. Адвокат не должен отвлекать, распылять силы на второстепенные эпизоды, доводы в споре. Адвокат обязан максимально использовать все доступные силы и средства.

Слабость правовой позиции по делу еще не означает, что сторона обязательно проиграет спор

«Все силы, предназначенные и имеющиеся в нашем распоряжении для достижения какой-либо стратегической цели, должны быть использованы одновременно, и это использование их будет тем совершеннее, чем более оно окажется сосредоточенным в одном акте и в одном моменте» (Карл фон Клаузевиц, прусский военный теоретик)[96].

В судебном споре это касается прежде всего правовой позиции по делу, которая излагается в документах (иске, заявлении, отзыве, объяснениях), а также устно, при ведении адвокатом дела в судебных заседаниях. Сосредоточиться необходимо только на главном, на том, что принесет победу. Нельзя превращать дело в сложное, запутанное, большое по объему, с многочисленными, но не сильными доводами. Нет необходимости перечислять все ошибки и недостатки правовой позиции противника, если для победы достаточно доказать только один – главный – довод.

Кроме того, в отличие от принципа сосредоточения сил в военном деле принцип сосредоточения при ведении адвокатом дела в суде может быть истолкован шире. Например, после длительной задержки начала судебного заседания адвокат должен найти в себе силы сосредоточиться для работы в суде, «не перегореть», ожидая под дверью.

Своевременность. Не терять время, действовать вовремя, не опаздывать с действием

Адвокату следует понимать, учитывать и использовать:

• непрерывность процесса, взаимосвязь всех действий в судебном процессе;

• причины возникновения пауз в действиях сторон;

• причины замедления или ускорения действий сторон в споре;

• когда судья примет то или иное решение, когда закончится процесс и судья удалится в совещательную комнату;

• периодический подъем и спад в активности сторон на суде. Можно сравнить происходящее на судебном процессе с морскими волнами, набегающими на берег. Прилив, пауза, отлив. Затишье после шторма (перегруппировка сил после наступления).

«Не упускай возможности использовать неудачи противника, появляйся там, где тебя не ждут, и нападай там, где не предусмотрели защиту» (Сунь-цзы, китайский военный теоретик)[97].

Таким образом, адвокату необходимо понимать, чувствовать динамику происходящего в суде, определенный такт, определенный ритм. Когда следует замедлить ход процесса, а когда медлить нельзя, следует ковать железо, пока горячо. Как говорится: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть».

«Чтобы победить в поединке, необходимо знать ритм противника и при этом самому прибегнуть к неожиданному ритму, дав ритму мудрости породить ритм не-формы» (Миямото Мусаси, японский мастер меча)[98].

В связи с этим недопустимо бездействие, напрасная потеря времени. Важно понимать то, что не может быть такой ситуации, при которой у обеих сторон судебного спора одновременно имеется: а) интерес к наступлению, атаке; б) интерес к обороне, выжиданию.

«Лучше опрометчивость, чем бездействие, лучше ошибка, чем нерешительность» (из официального немецкого руководства по военному делу).

Важно своевременно принимать решения.

«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» (Гораций, древнеримский поэт)[99].

Промедление смерти подобно. Только вовремя принятое решение является правильным, учитывает текущую ситуацию.

«Даже если есть хороший план действий, а с его исполнением медлят, противник придумает еще лучший план… Трудно завладеть временем, легко утерять инициативу. Нужно уметь действовать быстро – с ускорением!» (Цзе Сюань, китайский военный теоретик)[100].

Опоздание с принятием решения может привести к тому, что оно не только не улучшит сложившееся положение, но и может его ухудшить.

«Не ждите вдохновения, идите за ним с дубинкой» (Джек Лондон, американский писатель)[101].

Кроме того, адвокат не должен упускать удобных случаев для победы в судебном споре: невнимательность и другие ошибки противника.

«Каждая напрасная трата времени, каждый окольный, кружный путь являются расточительным расходованием сил и, следовательно, противоречат принципам стратегии… Если мы не можем извлечь каких-либо особых выгод из промедления, то важно приступить к делу как можно скорее». «Внезапность играет в стратегии гораздо большую роль, чем в тактике: она является наиболее действительным началом победы» (Карл фон Клаузевиц, прусский военный теоретик)[102].

Внезапность, неожиданность, быстрота

В современном военно-энциклопедическом словаре дано следующее определение:

«Внезапность – неожиданность, непредвиденность действий по времени, месту, масштабам, составу и способам применяемых сил и средств, вынуждающих противника к резкому изменению порядка и способов ведения операции, перестроению боевых порядков в ограниченные сроки, потере управления, деморализации личного состава. Достижение внезапности дает возможность завладеть инициативой и добиться максимальных результатов в бою и операции при минимальной затрате сил и средств, усилий и времени. Внезапность является одним из важнейших принципов военного искусства. Важное значение приобретают обманные действия. Наибольший эффект внезапность дает в сочетании с инициативой и смелостью»[103].

«Прямой подход к цели – психологической или физической – с направления, откуда противник ожидает удара, чаще всего приводит к отрицательным результатам» (Лиддел Гарт, английский военный теоретик)[104].

Внезапность и неожиданность в судебном процессе могут быть достигнуты адвокатом следующими путями:

«В военных делах быстрота обычно приносит больше пользы, чем доблесть» (Публий Флавий Вегеций Ренат, древнеримский военный историк и теоретик)[105].

а) Поразить противника внезапностью действий, в том числе удачным выбором времени атаки, вынудив противника к поспешным и необдуманным решениям. Создать для противника цейтнот (нехватку времени).

«Мне известны военные действия, которые не были искусными, но были быстрыми, однако я не слышал о военных действиях, которые были долгими и искусными» (Сунь-цзы, китайский военный теоретик)[106].

б) Произвести неожиданное для противника действие. Предоставить в дело неожиданное для противника доказательство. Делать то, что противник от тебя не ждет, более того, не ждешь и сам от себя. Применяется принцип: удиви самого себя своими действиями. Применяется импровизация.

«Исчерпав все возможности действия, нужно уметь взглянуть на обстановку с другой точки зрения». «Когда нет возможности действовать, применяй необычный прием» (Цзе Сюань, китайский военный теоретик)[107].

в) Чередовать обычное, стандартное, привычное действие с необычным, нестандартным, непривычным, менять ритм своих действий, при этом сбивать с ритма противника.

«В крупномасштабной стратегии, если враг проявляет активность или подает признаки суеты, не обращайте на это внимания. Проявляйте невозмутимость. Это произведет впечатление на врага, он тоже расслабится. Когда вы увидите, что ваш дух расслабления передался врагу, вы можете победить его неожиданной атакой, приведя в действие дух Пустоты» (Миямото Мусаси, японский мастер меча)[108].

Развитие успеха

Адвокату необходимо обязательно использовать, реализовывать достигнутые в каждом судебном заседании успехи:

а) В судебном заседании обязательно пользоваться достигнутым преимуществом, нерешительностью и замешательством противника. Не давать противнику опомниться. Добивать его.

«С величайшей энергией использовать достигнутые нами успехи. Только преследование разбитого врага даст нам плоды победы» (Карл фон Клаузевиц, прусский военный теоретик)[109].

б) Использовать любые представляющиеся возможности и не упускать ни малейшей выгоды от сложившейся в суде ситуации. Обязательно использовать ошибки и действия противника с выгодой для себя. Не упускать неожиданных шансов для подавления воли противника, для победы. В судебном процессе все взаимосвязано. Поэтому даже небольшой успех в судебном заседании может привести к лавинообразному эффекту, разрушающему всю оборону противника.

«Принцип «прижимать голову к подушке» означает, что вы не позволяете противнику поднять голову». «В битвах, в ходе которых сталкиваются армии, атакуйте сильные точки врага. Наносите удар в одном месте, заставьте врагов отступить, а затем, улучив момент, снова атакуйте их справа или слева от этого места, словно поднимаясь по горной тропе» (Миямото Мусаси, японский мастер меча)[110].

В то же время адвокату важно не доводить принцип развития успеха до абсурда. Если судья воспринял довод, услышал его, то не следует довод ослаблять, заявляя другие, более слабые доводы, повторяясь или топчась на месте. В противном случае впечатление от довода будет смазано. Надо уметь вовремя остановиться.

Решительность

Решительно – это твердо, непреклонно, без колебаний.

Решительность – это способность своевременно принимать обоснованные и устойчивые решения по отношению к действиям в неожиданной, неясной, сложной обстановке и без задержек переходить к их выполнению. Противоположность нерешительности действий, пассивности, бездействию. Разумный риск, смелость, но при этом отсутствие опрометчивости.

«Особенно ярко решительность проявляется в сложных ситуациях, там, где имеется выбор одной возможности из нескольких, и там, где действие связано с некоторым риском». «Своевременность принятия решений есть умение принять решение в нужный момент, тогда, когда этого требуют обстоятельства. Решительный человек не торопится с принятием решения, если обстоятельства позволяют ему не спешить. Это дает ему возможность лучше разобраться в ситуации, правильнее оценить ее, собрать дополнительные данные, сопоставить все возможности и принять обоснованное решение. Но в необходимых случаях такой человек умеет быстро ориентироваться в обстановке и немедленно принимать наиболее разумное решение. Нерешительные люди, наоборот, либо поспешно принимают решение, либо опаздывают принять его»[111].

«В искусстве командования армией есть восемь зол: Пятое – колебаться и проявлять нерешительность» (Чжугэ Лян, китайский полководец)[112].

В судебном процессе решительность адвоката проявляется в том, чтобы своевременно реагировать на действия, доводы, доказательства противника, опровергать доводы противника. Если надо идти на риск, то не показывать противнику, судье, присяжным заседателям, что у адвоката имеются хоть какие-либо сомнения в своей правовой позиции, в своей правоте.

Инициатива

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, инициатива (почин, упреждение) в военном смысле означает всякое быстро соображенное и выполненное действие, которым в данный момент достигается возможность поставить противника в невыгодное положение, упредив исполнение его намерений.