Полная версия

Полная версияИскусство побеждать в суде. Применение теории военного искусства адвокатом при ведении дела в суде

Еще пример: на предварительное судебное заседание направляется молодой, явно неопытный представитель, ориентируясь на внешний вид и нерешительные действия которого, противник полагает, что легко выиграет спор. Но на основное заседание приходит опытный адвокат.

Другой пример: зная, что сложившаяся многочисленная судебная практика не в пользу клиента, найти и представить в судебное заседание несколько единичных судебных актов в пользу клиента, заявив противнику о том, что правовая позиция клиента по делу подтверждается судебной практикой.

Обман должен быть ограниченным. Следует закинуть удочку и смотреть, клюнет противник или нет.

В каждом обмане есть опасность, что противник может его раскрыть и использовать против вас. Противник может догадаться и применить ответный обманный маневр, ответную уловку. Но если план срабатывает, то он срабатывает по полной. Если же не срабатывает, то он ведет к катастрофе. Поэтому необходимо применять одно фундаментальное правило: гибкий обман, чтобы можно было отреагировать на поведение противника. В идеале, если противник не повелся на обман, использовать этот факт для того, чтобы сразу реализовать запасной план, скорректировать свои действия с учетом текущей обстановки.

Основа обмана – хорошее знание врага, понимание того, что он примет на веру, а что посчитает дезинформацией. Нужно, чтобы в мысли противника закралось сомнение.

Гениальность плана заключается в том, чтобы на своей слабости построить грандиозный обман.

«Когда враг довольно потирает руки, пользуйся этой минутой – твои руки свободны» (Станислав Ежи Лец, польский писатель)[56]

Возможно применение ловушки – использование ситуации или обстоятельств, ставящих противника в невыгодное положение.

Ну и, конечно, отвлечение внимания противника – демонстрационные действия, в результате которых акцентируется внимание на второстепенном, неважном, отвлекается внимание от главного. Противник напрасно тратит силы на борьбу за несущественное, прилагает усилия для достижения не нужного для победы. Ложная атака, ложная упорная оборона могут быть не только тактическими, но и стратегическими.

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что излишняя самоуверенность позволяет одурачить. Нельзя поддаваться заблуждениям. Враг может оказаться умнее, чем вы думаете. Многие считали, что они слишком умны, чтобы их обманули. Но их обманули. Нельзя поддаваться эйфории промежуточных или прежних побед.

Скорость и неожиданность (сюрприз). Удар должен быть быстрым и неожиданным, чтобы не дать защищающемуся противнику перегруппировать силы, прийти в себя и выстроить защиту. Затягивать, откладывать атаку нельзя:

противник либо сам атакует, произойдет упреждение нашей атаки, либо судебный процесс уже закончится. Нерешительность и половинчатость мер недопустимы. Следует захватить инициативу в споре и сохранять ее до самого конца.

Добиваемся превосходства над противником, захватываем и удерживаем инициативу в судебном процессе, ставим в невыгодные условия.

Психологическое подавление противника. У израильтян, а у них есть чему поучиться, существует девиз: «Бей первым, бей сильно, бей насмерть!» Впрочем, эти принципы известны с глубокой древности и применялись на практике самыми разными народами.

Инерция. Важно сохранить импульс и движение атаки, не позволять противнику затормозить и остановить их. Навязываем противнику свою волю, лишая его возможности эффективно противодействовать.

Например, противник перебивает речь адвоката. Важно немедленно заявить: «Прошу не перебивать!» или обратить внимание судьи на неправомерное поведение противника и при этом, не отвлекаясь, продолжить доведение до судьи своих доводов.

Гибкость. Каждый полководец и солдат знает первое правило боя: планы рушатся при первом контакте с противником. Адвокат должен обладать гибкостью мышления, чтобы справляться с неожиданными трудностями и использовать каждый появляющийся шанс достичь успеха, победить. В случае провала тактики или изменения обстановки в суде он должен уметь приспособиться. Но при этом он не должен забывать о своей цели. Адвокат должен упорно продвигать свою позицию, убеждать суд в своей правоте.

Например, адвокат видит, что заявленный довод не убеждает судью. Следует немедленно попробовать другими доводами, другими способами убедить судью в своей правоте.

Искусство маневрирования издревле считалось основой тактики. При сопротивлении противника необходимо маневрировать: ловко, хитро действовать, применять различные приемы интеллектуальной борьбы для создания благоприятных условий, изменения равновесия сил в свою пользу; расшатать оборону противника, нарушить равновесие, баланс, сбить противника с ритма. Маневр должен быть своевременным, прост по замыслу, тщательно подготовлен и обеспечен, должен быть скрытным и внезапным для противника. Может применяться ложный маневр.

Следует не давать противнику перехватить инициативу. Для этого необходимо наносить сильный удар в одном, а затем – в другом месте, расчленять оборону противника.

Добивание противника. План должен быть реализован быстро. Следует попытаться провести блицкриг (молниеносную войну – быстро прошедший судебный процесс). Затягивание позволит противнику прийти в себя и успешно защищаться, контратаковать.

Например, противник всячески пытается отложить рассмотрение дела, заявляя ходатайства об отложении. Следует приложить все усилия для того, чтобы судья не удовлетворил ходатайство противника. И дело здесь не в отсутствии благородства со стороны адвоката, а в том, что глупо помогать противнику.

Когда правовая позиция слабая или ее вовсе нет, необходимо перейти в оборону. Однако оборона может быть и частью стратегического плана.

Оборонительное сражение – это либо вынужденная мера от слабости правовой позиции, либо уловка.

Адвокат должен определить тип оборонительного сражения, выбрать одну из двух целей:

а) Остановить вражеское наступление и сдерживать его, пока не сложатся благоприятные условия для контратаки.

Держать удар, не показывая виду, что доводы противника сильны. Измотать противника сложностью, длительностью процесса, поднять цену победы, дождаться упадка духа противника.

б) Заманить противника в ловушку, заставить поверить в то, что вы уязвимы, сделать так, чтобы у противника не было обратного пути, ослабить и немедленно контратаковать, уничтожить.

В обороне важно сбить противника с ритма, сорвать его атаку, план. Как говорил боксер Майк Тайсон: «Каждый человек имеет план, пока не получит по морде». Поэтому в своем выступлении в суде следует, если необходимо, смазать, замылить доводы противника. Затягивание времени, например отложение слушания дела, позволяет, узнав о доводах противника, подготовить позицию защиты и в дальнейшем разбить эти доводы.

«Если вы не в состоянии убедить их, тогда хоть запутайте» (Законы Мерфи)[57].

Как только наступление противника остановлено, необходимо нанести контрудар. Возможно:

• не отступать, а сразу после выступления противника нанести массированный контрудар против доводов противника и еще раз повторный, добивающий удар, захватив инициативу;

• отступить в этом судебном заседании, подготовиться и атаковать в следующем судебном заседании.

Итак, критический и всесторонний анализ ситуации в судебном процессе, понимание действительности с опорой на сильные доказательства, просчет будущих своих (а также противника и суда) комбинаций, ходов, действий, простота, логичность и мудрость действий позволяют адвокату во многих случаях даже без особых морально-волевых качеств, вдохновения и блестящей риторики победить в судебном споре с помощью здравого смысла. Написал добротный иск или отзыв, пришел в суд, четко и понятно изложил правовую позицию по делу – и победил. Как говорится: «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»)[58].

Применение в судебном споре парадоксальной логики и выход из навязываемой противником якобы безвыходной ситуации

Современный теоретик войны Эдвард Н. Люттвак в своей книге «Стратегия: Логика войны и мира» обратил внимание на то, что «…вся область стратегии пронизана парадоксальной логикой» в отличие от логики прямолинейной (логики обычного здравого смысла), которой люди, как правило, руководствуются в повседневной жизни.

В ситуации реального или возможного конфликта возникает парадокс. Для успеха в борьбе применяется и успешно действует иная, особая логика, ведущая к совпадению и взаимообращению (reversal) противоположностей, отдается предпочтение парадоксальному поведению и обесценивается смысл обычных прямолинейно-логических действий[59].

«Имея дело с людьми, надо помнить о том, что их поведение часто нелогично. Эти существа эмоциональные, полные предрассудков, движимые гордостью и тщеславием» (Дейл Карнеги, американский писатель)[60].

Для того чтобы показать, как действует парадоксальная логика, Эдвард Н. Люттвак приводит следующий пример. В обычной жизни человек сходу отвергнет такие советы как: «Если хочешь А, стремись к Б, его противоположности», то есть «если хочешь похудеть, ешь побольше»[61]. Однако «…представьте себе обычное тактическое решение из тех, что часто принимаются на войне».

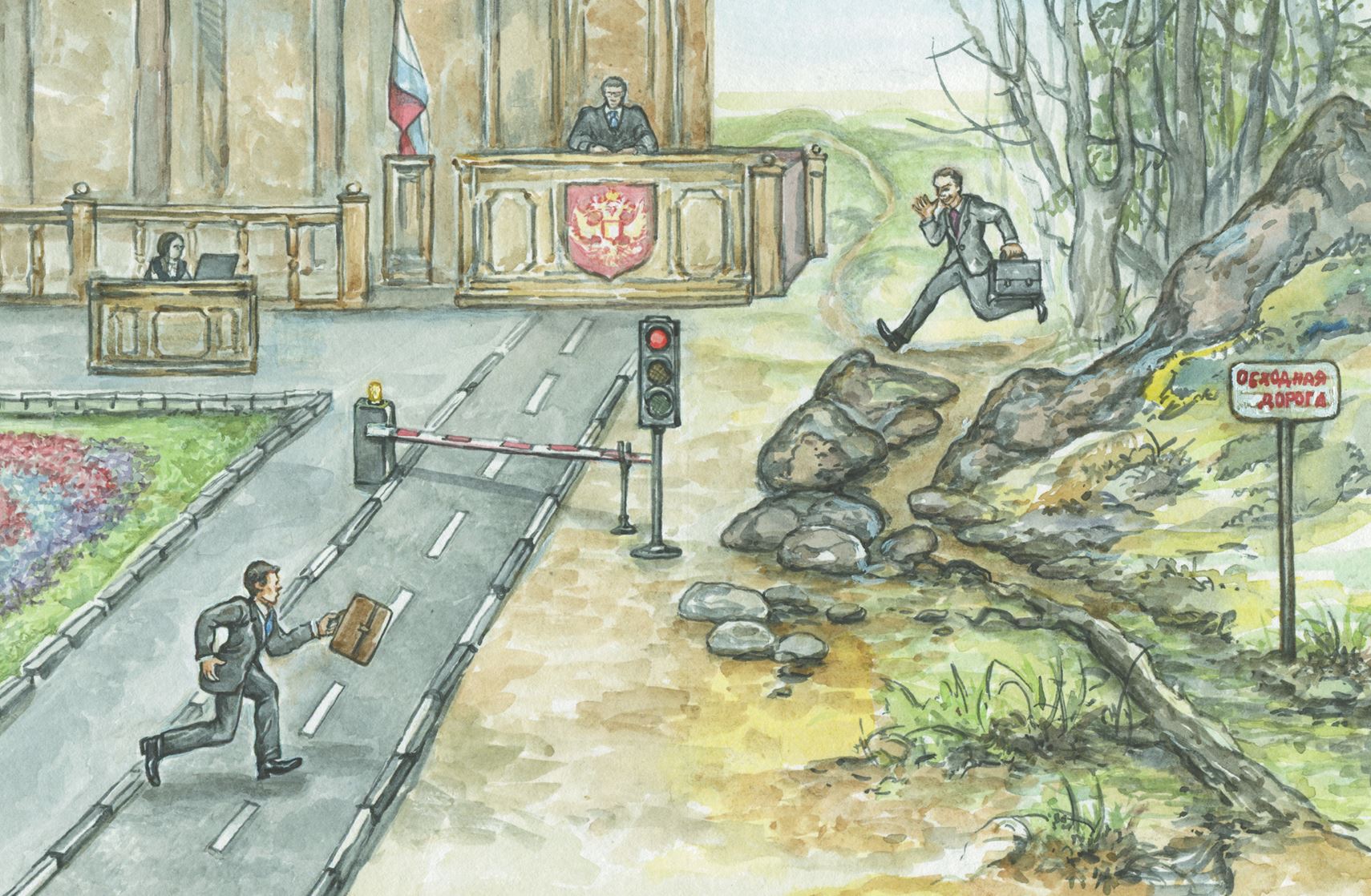

«Чтобы продвинуться к цели, наступающее войско должно выбрать одну из двух дорог. Первая широка, пряма и хорошо вымощена, а вторая узка, извилиста и находится в плохом состоянии. Только в парадоксальной области стратегии может вообще возникнуть такой выбор, ибо лишь на войне плохая дорога может оказаться хорошей именно потому, что она плоха: противник, возможно, не будет особенно заботиться о ее защите или вовсе оставит без охраны. Равным образом хорошая дорога может быть плоха именно потому, что она гораздо лучше, а значит, куда естественнее предположить, что вы пойдете именно по ней, и потому неприятель выставит заслоны именно там. В этом случае парадоксальная логика стратегии достигает своей крайности, то есть полного взаимообращения противоположностей: А, вместо того, чтобы двигаться к Б, своей противоположности, на деле становиться им, а Б становится А»[62].

«Парадоксальная готовность к выбору «неэффективных» методов действия или к принятию решений, которые кажутся слишком опасными, например, сражаться ночью либо в плохую погоду, – вполне обычное проявление тактической изобретательности, причем по причине, проистекающей из самой природы войны» (Эдвард Н. Люттвак, военный теоретик)[63].

«Думать быстрее врага, оказаться умнее в планировании действий – все это может быть весьма ценным». Но этого может оказаться недостаточно, чтобы справиться с врагом, потому что враг тоже использует собственный ум, волю, силы. Враг не пассивно ждет поражения, а живо реагирует на происходящее, реализует собственные замыслы.

Вот почему, согласно подходу Эдварда Н. Люттвака, чтобы добиться преимущества над врагом, годятся любые парадоксальные решения. «Плохое» решение может быть сознательно избрано вопреки критериям здравого смысла, определяющим, что является наилучшим и самым эффективным, в надежде на то, что такой оборот дела будет неожиданным для врага и снизит его способность реагировать.

Парадоксальная логика применима и в судебном споре:

• когда при подготовке к суду или в судебном процессе адвокат видит, что не удается добиться преимущества;

• когда силы сторон равны и надо вывести противника из равновесия, а это не получается с помощью используемых адвокатом доводов и доказательств;

• когда видно, что мнение судьи или присяжных заседателей склоняется в пользу противника;

• когда противник сильнее;

• когда нужны неординарные, нестандартные, чудные действия, решения.

«В беде следует принимать опасные решения» (Сенека, древнеримский философ)[64].

Сложившуюся в судебном споре неблагоприятную ситуацию можно изменить в свою пользу и даже победить противника, применив парадоксальную логику мышления и действий в ситуациях, когда:

Парадоксальная логика: прямой путь не всегда лучший для достижения победы в суде. Применение стратегии «непрямых действий»

• противник ожидает от другой стороны определенных, обычных действий, которые в создавшейся ситуации предпринял бы любой здравомыслящий человек;

• противник не оставляет выбора, когда один вариант для проигрывающей стороны хуже другого, либо вообще нет выбора и проигрыш неизбежен.

Пример: одна из сторон долго спорит с противником о фактах, например, о наличии взаимозависимости налогоплательщика и других лиц, а когда противнику удается доказать эти факты, адвокат обращает внимание судьи на то, что эти обстоятельства не имеют отношения к предмету спора, так как в рассматриваемом случае цена сделки соответствует рыночной цене, а значит, взаимозависимость не имеет значения, так как не повлияла на цену сделки.

Суть парадоксального действия или бездействия в том, что обычный человек так бы не действовал, не поступал, а выбрал бы более простой и быстрый путь для достижения результата, явно «более хорошее», более разумное, логичное решение. Применяется стратегия непрямых действий, иначе противник насторожится и будет усиливаться, противодействовать. Иными словами: не надо делать как можно лучше. Чем хуже, чем лучше!

«Лучшее – враг хорошего»[65].

В отличие от обычной логики мышления и действий, которую еще называют логикой здравого смысла, применение парадоксальной логики позволяет не только обмануть ожидания противника, ввести в заблуждение относительно того, что происходит, достигнуть внезапности, застигнуть врасплох, но и нестандартными, необычными действиями достичь поставленной цели.

В таких случаях: главное правило – никаких правил! «Кто удивил, тот победил» и «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное» (А. В. Суворов)[66].

«Либо мы находим путь, либо прокладываем его» (Ганнибал, карфагенский военачальник)[67].

Однако применять парадоксальную логику следует с осторожностью, так как при ее применении:

• сторона существенно ослабляет себя в момент ее применения, чем может воспользоваться противник;

• существует опасность перемудрить и вместо победы своими чудными действиями все испортить.

Парадоксальная логика применяется либо с целью достичь преимущества при сложившемся равновесии в борьбе сторон, либо слабой стороной – как последний шанс вырвать победу, переломить, исправить ситуацию.

Пример: противник отвлекается стороной на несущественное, второстепенное, не важное для победы в споре (создается активность на ложных направлениях).

Парадоксальная логика метод действенный, но опасный. Судья или присяжные заседатели могут и не понять, что же стремилась доказать сторона по делу.

Нестандартность мышления применяется и в ситуации, когда кажется, что невозможно исправить ситуацию. Классический пример такого мышления: выход из предлагаемой противником якобы безвыходной ситуации (неприемлемой альтернативы).

Проиллюстрировать это можно следующим образом. Противник направил на вас пистолет и предлагает выбор:

либо сдаться, либо быть убитым. В такой ситуации следует не размышлять о том, какой из двух предложенных противником путей следует выбрать, так как они оба не приемлемы, а найти иной путь решения проблемы. Например:

• отобрать у противника оружие и его же оружием убить противника;

• направить на противника свой пистолет (создать для него такую же угрозу);

• привлечь на свою сторону союзников и даже врагов, которые сделают вышеуказанное;

• игнорировать угрозу, исходя из того, что пистолет разряжен (мнимая угроза, блеф) или даст осечку.

Замечательный пример выхода из якобы безвыходной ситуации показан в песне поэта, барда В. С. Высоцкого «Охота на волков».[68]

Обложенный со всех сторон волк, которого загонщики весело гонят на номера, под выстрелы охотников из ружей, сначала все делает, как все. Бежит за вожаком и следует правилам: затравленно мчится на выстрел, не смеет выскочить за красные флажки, которыми огражден загон[69].

Но затем выходит из повиновения правилам и выпрыгивает за флажки под удивленные крики людей. Егеря остались ни с чем!

То же самое – и в судебном процессе. Сторона может проигрывать суд из-за отсутствия или плохой правовой позиции по делу, то есть с точки зрения материального права, но выиграть суд по процессуальным, то есть иным основаниям. Победить иным путем.

Другой пример: доводы противника могут быть опровергнуты доказательствами самого противника. Выигрыш спора с помощью допроса свидетеля, которого вызвал в суд противник, полагающий, что свидетель даст суду показания в его пользу.

С учетом изложенного, применяя парадоксальную логику, адвокат свои ошибки, недостатки правовой позиции превращает в достоинства. Слабость превращает в силу. Использует доказательства и правовую позицию противника в своих целях. Действует так, как сам этого хочет, а не так, как хочет противник.

Разные правила, условия, возможности борьбы в каждом отдельном суде, по разным категориям дел

Примечательно, что и деятельность по ведению войны, и деятельность по ведению спора в суде имеют ограничения, запреты, свои правила.

Война ограничена нормами международного права, сложившимися правилами и обычаями. Право воюющих сторон применять средства поражения противника не является неограниченным. Согласно международным конвенциям, запрещено, в частности: убивать или ранить противника, который, положив оружие или не имея возможности обороняться, сдался; отдавать приказ не оставлять никого в живых, а равно угрожать или действовать таким образом; использовать оружие, боеприпасы или материалы, созданные с целью причинить излишние страдания; наносить удары по незащищенным городам, селениям и зданиям; грабеж и мародерство и др. Подчинение войны определенным законам помогает разграничивать войну и убийство, как преступление, определять, когда война закончилась, кто является победителем и многое другое.

Однако на практике «законы войны, как и любые другие законы, периодически (если не сказать часто) нарушаются. Но то, что они имеют отношение к войне, еще не говорит о том, что это происходит чаще, чем в других сферах, и уж тем более не означает, что эти законы не существуют или не играют никакой роли»[70].

Схожая ситуация с правилами судопроизводства.

Суд – орган государства, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и некоторых иных категорий дел в установленном законом данного государства процессуальном порядке. Помимо государственных существуют различные виды общественных судов (третейские суды и др.), а в международных отношениях – международные суды и трибуналы[71].

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей[72].

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства[73].

«Все суды, реализуя присущую им судебную власть, осуществляют правосудие в особом, только для них характерном процессуальном порядке. Этот порядок в нашей стране определен в АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, а также в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде РФ». В действующей Конституции РФ (главы 2, 7) сформирована развернутая система правосудия, а отраслевые процессуальные кодексы определяют порядок, последовательность, основные этапы производства по делу (судопроизводство), виды принимаемых решений. В кодексах и в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» регламентированы права и обязанности субъектов, участвующих в производстве по делу (гражданскому, уголовному, конституционному)».[74]

В связи с этим важно понимать, по каким правилам и в каком суде ведется судопроизводство, в чем особенности ведения дела в том или ином суде, как надлежит действовать адвокату.

Например, в отличие от первой и апелляционной инстанций все последующие судебные инстанции (кассационная, надзорная), как правило, не рассматривают дело по существу.

По оценочным делам вышестоящие судебные инстанции, как правило, не отменяют судебных актов первой и апелляционной инстанций, если заявители жалоб указывают на неправильную оценку обстоятельств дела. Хотя и здесь бывают исключения.

Особый порядок судопроизводства в Конституционном Суде РФ. При рассмотрении дел в этом суде не применяются процессуальные кодексы. Конституционный Суд РФ – это особый суд, судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.

Этот суд не рассматривает дело по существу, не устанавливает фактические обстоятельства по делу, а проверяет конституционность норм, примененных судами в конкретных делах. Поэтому форма и содержание заявлений в Конституционный Суд РФ весьма специфична.

При судопроизводстве в Конституционном Суде применяется ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», а также Регламент Конституционного Суда РФ, в котором на основе Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» установлен порядок определения очередности рассмотрения дел в заседаниях, правила процедуры и этикета в заседаниях, особенности делопроизводства, требования к работникам аппарата и иные вопросы внутренней деятельности Конституционного Суда РФ.

Например, будет ошибкой в конституционном процессе просить суд рассматривать дело по существу, убеждать суд по-новому оценить обстоятельства дела, установленные в судебных актах нижестоящих судов.

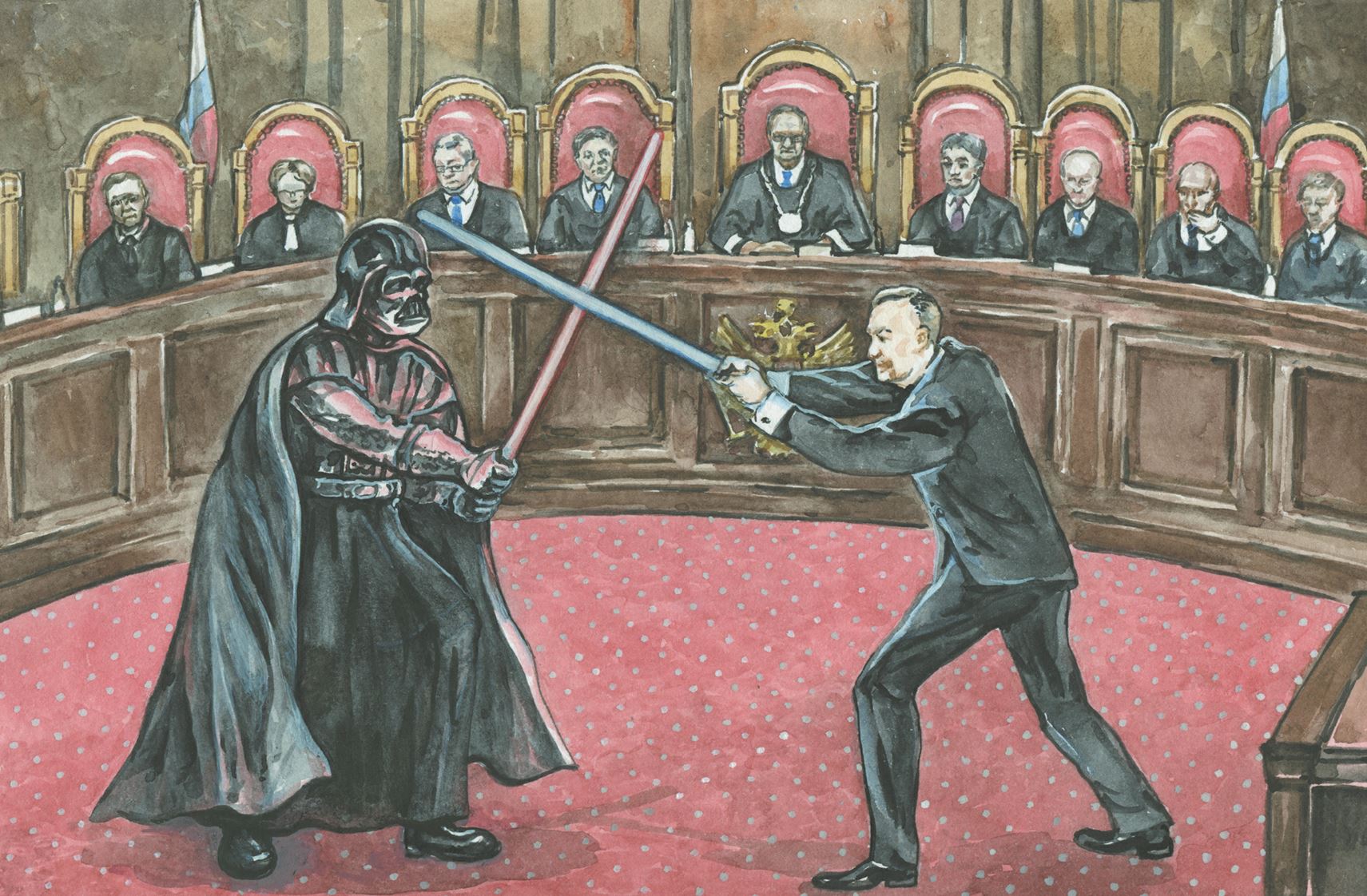

Еще один пример. На основании норм УПК РФ, но совсем по-разному проходит суд с участием присяжных заседателей и без них в уголовном процессе. В судебном процессе с участием присяжных заседателей адвокату важно убедить именно присяжных заседателей, а не судью в том, что не доказана вина подсудимого. Поэтому на первом месте в борьбе адвоката с обвинителем, как правило, не спор о нормах права, а спор о доказательствах, в котором требуется спокойствие, уверенность, здравый смысл, жизненный опыт адвоката.

Влияние человеческого фактора на результат судебного спора

В суде спорят стороны, а спор разрешает судья. Поэтому состязательность сторон в суде должна быть направлена прежде всего на убеждение судьи в своей правоте с одновременным доказыванием ошибочности правовой позиции противника.

Но не следует надеяться, что суд сам во всем разберется и вынесет правильное решение. Завышение возможности права – правовой идеализм, отрыв от жизни.

У каждой судебной ошибки (незаконного, неправильного судебного акта) есть фамилия, имя, отчество..[75] Как говорится: «Это хуже, чем преступление, – это ошибка»[76].

Начнем с судей. Судья – это прежде всего человек со всеми достоинствами и недостатками.

Судья при рассмотрении дела и вынесении судебного акта может допустить судебную ошибку. Вынести неправильный, незаконный судебный акт в результате сложности дела, невнимательности, тяжелых личных обстоятельств, например, болезни. Кроме того, нельзя не учитывать и того, что судья может стремиться при рассмотрении дела идти по более легкому пути, чем по сложному, то есть судья иногда выносит такой судебный акт, который проще и быстрее отписать.

Сложившаяся судебная практика до подачи иска в суд может измениться после подачи иска на противоположную.

Судья может принять решение по политическим, экономическим мотивам, исходя из своего понимания справедливости по делу, а не норм закона.

Судья может быть предвзят, необъективен, заинтересован в исходе дела, враждебно настроен по самым разным причинам, в том числе личным.

Редко, но, увы, бывает и прямое нарушение закона. Судью могут подкупить, шантажировать, дать команду сверху, по-дружески попросить помочь и др.

Теперь – об адвокатах, а также их клиентах. Все сказанное о судьях можно сказать и об адвокатах, и о клиентах.

С учетом изложенного адвокат должен быть готов к тому, что доказательства могут быть сфальсифицированы другой стороной, представитель противника врет, например, из ложно понятых государственных интересов или из-за желания побольше заработать денег, а судья «не слышит» доводов адвоката.

Битва Добра и Зла в судебном процессе