Полная версия:

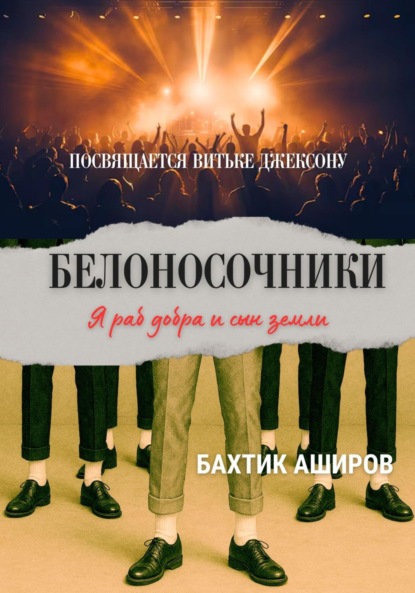

Белоносочники. Посвящается Витьке Джексону

Витька посмотрел на меня через зеркало и коротко кивнул:

– Ну чё, давай на задний ряд, вставай и пробуй.

И я понял. Времени доказывать – немного. Надо брать и делать.

Мы снова репетировали тот самый Smooth Criminal Джексона – наш коронный номер, тот, что зажёг зал на прошлом концерте. Но теперь всё было иначе. Виктор ходил, между нами, как строгий дирижёр перед бурей, и требовал невозможного: больше чёткости, идеальной синхронности, огня в движениях. «Ещё раз! С энергией! Вы что – спите?!» – голос его резал воздух, как кнут.

Я лихорадочно пытался вспомнить связки, как будто вытаскивал их из тумана. Ноги спотыкались, дыхание сбивалось, а ребята, как заведённые, продолжали отбивать ритм – один в один. Я отставал. И чем больше пытался догнать их, тем сильнее ощущал, как неуловимым становится это чувство потока – тот самый момент, когда тело танцует само, а разум просто смотрит со стороны.

К концу репетиции ноги гудели, спина ныла как старая балалайка, но это была другая усталость – не тупая, как после стройки, где ты просто оставляешь силы в бетоне. Нет. Это было почти священное изнеможение. Тело обессилело, но внутри – будто зажглась свеча.

Я ощущал подъём, как будто поднялся выше своего прежнего "я". Я наконец чувствовал от себя не отвращение, не сомнение – а что-то хорошее. Настоящее. Что-то значимое, как будто прикоснулся к версии себя из будущего – тому, кем мечтал стать. Тот, кто не растворяется в пыли и рутине, а делает что-то своё, красивое, нужное. Это было не просто танцем – это было окном туда, где я всё-таки стал собой.

Уже после первой репетиции я понял: всё. Это моё. Мой путь, мой хлеб, моя жизнь. Не камни и мешки с цементом, не проёмы и балконы – а сцена, свет, ритм, движение. Всё внутри меня кричало: останься здесь. На стройке я был просто очередной пацан в кирзачах, растворённый в грохоте отбойника и криках бригадира. Там от тебя требовали только одного – выносливости. А тут, на репетиции, от тебя требовали душу. И это, как ни странно, было легче. Потому что впервые я хотел отдать себя целиком.

Я начал сбегать. Сначала отпрашивался под предлогом больной тёти, потом просто клал каску и исчезал. На репетицию. На наш зал, где пахло потом, паркетом и надеждой. Где рождалось что-то настоящее. В какой-то момент я понял: не могу больше возвращаться туда, на стройку. Каждая смена – как пощечина. Каждое утро – как предательство себя.

И я ушёл. Без сцены, без пафоса. Просто не пришёл. И пусть ищут, если надо – я больше не был их.

С Витьком и Ричардом мы быстро стали не просто участниками одной группы – мы стали чем-то вроде стаи. Они приняли меня без лишних слов, без иронии, как равного. Я чувствовал от них настоящую дружбу, ту, которой раньше не знал. Мой круг стал чётким: Джаник, Витька, Ричард – трое, как столпы.

На девчонок я не особо смотрел. Не до того было – сердце было занято другими тревогами. Иришка влюбилась в Витька и почти ходила за ним по пятам. А вот Вика… Стерва с холодными глазами. Даже Джаник с ней ругался. До визга, до хлопанья дверьми, до слёз. Вика выносила мозг всей группе. В конце концов она ушла – с криками и хлопками. И вместе с ней ушла договорённость на выступления: её парень вроде что-то организовывал. Витька был немного в растерянности, но, по-честному, после её ухода стало легче дышать. Как будто выбросили лишний груз с корабля, который и так еле держался на воде.

Вместе с уходом Вики нам пришлось покинуть зал. Всё оказалось завязано на её парня – именно он договаривался о площадке для репетиций. Как только Вика хлопнула дверью, всё рухнуло. Мы остались на улице – в буквальном смысле.

Пару недель мы были без места. Пустота и обида – как будто нас выгнали не из зала, а из собственной мечты. Но долго в унынии мы не варились.

Через Джаника устроились в старый Дом культуры, тот самый, где мы когда-то с ним оттачивали первые движения. Вернулись на круги своя, только теперь с другим грузом – с амбициями, с опытом, с верой в себя. Но и там оказалось не всё гладко. Зал приходилось делить с кружками, самодеятельными театралами, пенсионерами на фитнесе и танцорами народного. Иногда нас отодвигали, иногда гнали, будто мы там чужие.

Но мы упёрлись. Ходили в неудобное время, ждали, тренировались на коридорах, на лестницах, где плитка звенела под шагами. Мы не могли позволить себе остановиться. Потому что каждый такой день – это не просто репетиция. Это борьба за право быть собой.

Репетиции продолжались. Мы уже ставили не только Smooth Criminal, но и другие номера – экспериментировали, искали, сгорали на паркете. Но выступлений всё не было.

– Рано ещё, – говорил Виктор. – Мы должны выстрелить, а пока мы сырые. На сцену выходят, когда готовы сжечь зал.

Я кивал, но внутри начинал закипать. Хотелось уже почувствовать, что всё это – не просто танцы в пустом зале. А путь.

И я сделал шаг. Решился. Уволился со стройки. Насовсем.

Отец узнал об этом почти сразу. На кухне был тот самый разговор, после которого всё изменилось.

Он сидел, как обычно, с чашкой чая, в замасленной майке, глядя в никуда. Я только вошёл – и он будто почувствовал:

– Почему на работе не был? – спросил, не глядя.

– Я уволился, – сказал я.

Он медленно поднял глаза. Взгляд тяжёлый, будто сам вес этих слов опрокинул ему душу.

– Что ты сказал?

– Уволился. Всё. Я больше не могу. Это не моё, пап.

Он встал, даже не покачнувшись. Молчание звенело, как струна.

– Не твоё?.. А что твоё, а? В зале потеть под музыку? Кривляться, как этот… Джексон?

– Это не кривляние! Это единственное место, где я живой! А на стройке я каждый день дохну – и не ты ли это видишь?

– Не смей! – его голос с хрипом ударил по воздуху. – Не смей ставить под сомнение мою жизнь! Я вкалывал, чтобы ты выжил!

– А я хочу не выживать. Я хочу жить, понимаешь? Танец – это моё. Ты этого никогда не примешь, я знаю.

Он отвернулся, будто всё уже сказал.

– Значит так. Живи, как хочешь. Только не приходи потом с протянутой рукой. Не ищи моего плеча, если оступишься.

Я молча вышел. Хлопнул дверью. Не вернулся той ночью. Город встречал меня равнодушно, но я шёл по нему с новым грузом. Где-то внутри, под обломками боли, была искра: я выбрал себя.

С тех пор я стал редко бывать дома. Репетиции были важнее. Но надо было как-то жить, есть, платить за проезд… Пришлось искать работу – такую, что не мешала бы танцам. Чтобы днём – выживать, а вечером – быть собой.

Глава 8

– Пощ, пощ, арава! – выкрикивал я, раз за разом пробираясь сквозь плотные ряды овощного рынка. Тележка, нагруженная доверху ящиками с помидорами, скрипела на кочках, а сзади меня шагала полная, запыхавшаяся торговка, указывая дорогу к своей точке на Юнусабадском базаре.

Было раннее утро, влажное и ещё прохладное, но солнце уже готовилось подняться – как и мы, маленькие труженики большого рынка. Перекупщики, успевшие скупиться на оптовках, торопливо раскладывали товар. Мы с Джаником – моим другом, а по духу почти братом – решили тоже войти в этот живой водоворот труда: взяли тележку у старого сторожа и пошли зарабатывать. Всё, как делал его старший брат.

Сначала развозили ящики торговцам, кто не мог или не хотел тащить сам. Потом, ближе к полудню, подхватывали сумки и коробки уже у покупателей, вывозили к воротам – помогали, как могли. Работа была тяжёлая. Не только физически: порой гораздо труднее было стерпеть отношение некоторых людей.

Одни – особенно сами торговцы – смотрели на нас с уважением. Они понимали: мы часть механизма, без которого рынок не поедет. Но были и другие. Те, кто считал себя важными, «людьми с деньгами». В их глазах мы были просто тенью – вроде дворников, уборщиц, грузчиков, – что-то вроде живого инвентаря, которому можно приказать, а то и нагрубить. Они не смотрели в глаза. Они говорили сквозь зубы, как будто боялись запачкаться.

Да, к тяжёлому труду я был приучен с детства. Помню, как в тринадцать лет, на летних каникулах, отец – дежурный по товарной железнодорожной станции – устроил меня помогать грузчикам разгружать вагоны. Это была моя первая настоящая работа: мы таскали мешки с макаронами, коробки с печеньем, конфетами и другими гастрономическими сокровищами.

Мне тогда казалось, что это круто – не только потому, что платили немного денег, но и потому, что грузчики по-братски делились: отсыпали то коробку макарон, то пачку печенья или кулек конфет. Я нёс всё это домой, гордый, как победитель, будто сам обеспечивал семью.

Это были годы перестройки, и дефицит уже стучался в двери. Маме становилось чуть легче от этих маленьких, но тёплых подарков – как будто сама жизнь говорила: «Держитесь, всё будет». Но не все это разделяли.

Отец, идейный коммунист до самых корней, смотрел на это иначе. Для него любое, даже самое незначительное «взятое с работы» было не чем иным, как воровством. Неважно – вагон техники или пригоршня макарон. Он не кричал, не хватался за голову, но однажды, вернувшись с ночной смены, устало присел на табурет и, глядя мне в глаза, сказал тихо, но так, что я запомнил на всю жизнь:

– Это не твоё. Запомни. Воровать – плохо. Не потому что милиция, не потому что посадят. А потому что ты пачкаешь свою совесть. И не только свою. А если поймают – сядешь. И сесть за горсть конфет или печенье – самое позорное, что может случиться. У меня нет денег чтобы вытащить тебя. Понял?

Я тогда стоял молча, с опущенной головой, сжав руками тот самый кулёк с остатками «гостинца». Было стыдно. Но не потому, что попался. А потому что вдруг понял – отец верит в меня больше, чем я в себя.

После этого я проработал там недолго. Но за тот короткий срок я успел накопить на свою первую мечту – маленький магнитофон. Черно-серебристый, с кнопками, которые щёлкали, как выстрелы. Ради него стоило таскать коробки и вставать в пять утра.

Потом была была шарага? практика на заводе и наконец стройка – бетон, пыль, мат и усталость. Но я уже не боялся работы. Я научился «пахать», как говорят. Поэтому, когда мы с Джаником вышли на рынок с тележкой, мне было не тяжело. Руки знали своё дело.

Трудно было не тащить ящики, не катить тележку по неровным камням – трудно было другое: когда на тебя смотрят сверху вниз. Когда одним взглядом ставят диагноз: «а, с тележкой – значит, никто». Обидно. Не больно – обидно. Как будто ты не человек вовсе, а придаток ржавого колеса, к которому можно прикрикнуть, пнуть, или, что хуже всего, просто не заметить. Пройти сквозь тебя, как сквозь воздух.

Но мы с Джаником не унывали. У нас была своя, уличная романтика. Он, несмотря на свои интеллигентские корни – мама актриса, отец режиссёр— не стеснялся черной работы. За это я его уважал по-настоящему. Он не строил из себя «синего воробья», не воротил нос – наоборот, смеялся, пел, называл тележку своим «боевым товарищем». И я смотрел на его брата – театрального реквизитора, талантливого мастера по созданию чудес из фанеры и клея, который тоже толкал тележки, – и понимал: времена такие. Времена, когда учитель должен подрабатывать дворником, а артист – грузчиком.

Мы не стыдились. Нас, советских детей, не учили стыдиться труда. Меня с детства приучили работать честно, за свои, своими руками. Поэтому, когда вокруг начали вырастать «новые люди» – с бриллиантами в зубах и пафосом на лице, – мне было не по себе. Да, они были «при деньгах», ездили на первых иномарках, одевались с рынка «Чорсу» как с Милана. Но что-то в них вызывало во мне стойкое отторжение, как химозный запах дешёвых духов.

Они гордились тем, что могли заплатить, чтобы не работать. А я гордился тем, что могу работать, чтобы не зависеть ни от кого. Вот и всё.

Однажды и Витёк решил присоединиться к нашей артели. Без понтов, без лишних слов – просто взял тележку и пошёл с нами. Толкал её честно, от рассвета до полуденного зноя, не пожаловался ни разу, даже когда прохожие сверлили его глазами, будто на экзотику в зоопарке смотрели.

Ну ещё бы. Представьте: белобрысый парень, яркий, как обложка музыкального журнала. Бандана на лбу, из-под неё – торчащая вперёд челка, сзади – хвостик. Джинсовка, клёпанный ремень, футболка с надписью какого-то немецкого рок-группен. И вот он, рок-звезда с окраины, катит скрипучую телегу по Юнусабадскому базару, петляя между мешками с картошкой и стайками бабушек, торгующих укропом.

Люди оборачивались. Кто-то хихикал, кто-то удивлялся, кто-то просто замирал с огурцом в руке. А нам было по кайфу. Мы все были фриками того времени – кто по стилю, кто по духу, кто просто по факту выживания. Мы привыкли к тому, что на нас смотрят как на неформат. И, честно говоря, нам это даже нравилось.

Мы понимали: вечно на тележке не протянешь. Танцы должны были приносить не только моральное удовлетворение, но и хотя бы каплю материального. Душа хотела сцены, а желудок – хлеба.

Однажды Витёк принёс весть, будто с неба упавшую:

– В парке Тельмана – дискотека. Нам предлагают там выступать. До начала, чтобы разогреть публику. Почти официально.

Это был поворот. В те годы ночных клубов ещё не было. Дискотеки – да, были. Но идея, что танцоры выходят на сцену перед диджеем – для Ташкента тогда это было ноу-хау. Смело. Свежо. Почти дерзко.

Платили немного, да и платой это назвать можно было с натяжкой. Но нас это не волновало. Главное – сцена. Пусть узкая, пусть неустойчивая, пусть с пучком проводов и бликующим светом в лицо – но сцена. Мы: Витёк, Ричард, Джаник и я – четверка Джексона в белых носках и рубашках, как нас тогда прозвали, – вписывались в этот клочок досок, как каскадёры в старый лифт. Лавировали между проводами, берегли световые приборы и при этом выкладывались на все сто, как будто перед нами стоял весь мир, а не пара десятков людей на скамейках и несколько танцующих в середине площадки и перед сценой.

Это, конечно, была не концертная площадка, но для нас – почти "Мэдисон Сквер". Свет, звук, и публика: кто кричал, кто хлопал, а кто просто стоял в полуоткрытом рту, затаив дыхание. Мы отрабатывали свои номера каждый вечер – пятницу, субботу и воскресенье – как будто от этого зависело наше будущее. А может, и зависело.

А по утрам – будто по негласному обряду – мы брали под руки знакомых девчонок из и шли на городской пляж. В одном из парков с водоемом , с мутной водой , как чай без заварки, но тогда нам всё казалось морем. На заработанные с дискотеки деньги покупали большой пакет с горячей самсой, несколько литров пива, иногда и газировку с пломбиром, если была жара невыносимая. Лето было праздником.

Однажды Виктор сообщил нам новость: на него снова вышел тот самый организатор концерта «Нон-Стоп Кока-Кола» – знакомая фигура в те годы – и предложил нам поучаствовать в большом мероприятии ко Дню независимости. Говорил, будет грандиозная сцена прямо на Площади Независимости, трансляции, толпы людей – словом, шанс, который выпадает не каждый день.

Оплата, говорил, будет… даже за репетиции! Казалось бы, чудо. Но с одним "но" – деньги только через полгода. Это тогда звучало как целая вечность. В наших реалиях – с постоянно меняющимися ценами, с пустыми кошельками и ежедневным балансированием между "на что поесть" и "чем доехать" – полгода были как другая эпоха.

Мы с ребятами посидели, подумали. Каждый молча прокрутил в голове: шесть месяцев без копейки, зато – сцена, масштабы, опыт, публика. А вдруг это и есть тот самый поворот, после которого всё пойдёт иначе? Мы понимали, что такие концерты – это как билет в другой вагон поезда, чуть выше классом, пусть даже и без гарантии, что поезд тронется.

В итоге мы решили: надо участвовать. Не ради денег – их и так всегда не хватало – а ради того ощущения, что ты на виду, что ты часть чего-то большого, светящегося, пусть даже на пару минут. Тогда это казалось важнее любых гонораров.

Через несколько дней мы всей нашей четвёркой приехали на встречу в офис организатора мероприятия. Там нам выдали кассету с музыкальным отрывком – под него предстояло придумать танцевальные связки. Сам офис был ничем не примечателен: стандартный кабинет с пожухлой мебелью и запахом старых бумаг. Но за одним исключением – внутри было ощущение, будто мы попали на съёмочную площадку телешоу.

Певцы с обложек кассет, актёры из сериалов, комики, которых мы цитировали в школе, руководители народных ансамблей, чьи выступления гоняли по центральному каналу… Весь бомонд узбекской эстрады был там, в одном помещении. Я застыл. Как вкопанный. Голова крутилась во все стороны, а язык куда-то провалился. Это был культурный шок – видеть живьём тех, кто раньше существовал только в телевизоре.

И тут я заметил реакцию Витька.

Он не просто уверенно шагал вперёд – он буквально скользил по офису, как будто это его территория. Жесты лёгкие, взгляд – спокойный, чуть насмешливый. Перекинулся парой слов с администратором, пожал руку какому-то мужику в пёстром пиджаке, потом ещё одному – да это же тот самый певец, что у мамы на кассете! И главное – его узнавали. Не просто смотрели с любопытством, а кивали, хлопали по плечу, улыбались. Кто-то даже сказал: «О, Витька Джексон! Здорово, брат!»

В тот момент я взглянул на него по-новому. Вроде свой, с района, такой же как мы. А оказался – с пропуском туда, куда я даже мысленно ещё не заходил. Уважение накрыло меня как волна. Без понтов, без бахвальства, он просто был там, где его знали. И это было мощно.

Вдохновлённые и окрылённые новой задачей, мы помчались в наш новый зал. Его отыскал Витька – в одном из тихих, тенистых районов Ташкента, “Саракулька”. Где асфальт весь в трещинах, но по утрам поют птицы, и тень от старых деревьев ложится густо, как зелёный ковёр.

Оказалось, Ричард учился неподалёку – в техникуме за углом. А его девушка Наталья – в институте чуть дальше. Это они и накинули Витьку наводку на здание: вроде как раньше там была спортивная секция или что-то типа того. Он пошёл, договорился, всё устроил. И вот мы, окрылённые, налетели туда, как молодые ветра.

Это место стало нашим маленьким штабом. Не гламур, не зал со стеклянными стенами, а скромное, почти забытое помещение с деревянным полом и запахом старой канифоли.

Нам нужно было поставить несколько восьмёрок на отрывок большого танцевального попурри – специально написанного местным композитором для этого мероприятия. Музыка была непростая: народные мотивы переплетались с эстрадными перепадами, ритм то уходил в степ, то вдруг срывался в синкопу. Но именно это нас и подогрело – было ощущение, что мы влетаем в что-то серьёзное.

Витька с Ричардом тут же начали вспоминать старые связки – ещё с тех времён, когда они выступали в подтанцовке в клипе у одного известного певца. Мелькали названия движений, жесты, обрывки памяти. Через пару минут уже начался разбор: нас расставили, музыка заиграла, пошло движение.

И вот через час мы уже в поте лица отрабатывали элементы, местами переделывая шаги и углы, чтобы всё точно попадало в стиль. Но Витька не щадил никого – особенно меня.

– Синхрон, пацаны! Мы не на свадьбе пляшем, это сцена! – орал он, хлопая в ладони. – Бахти, руки! Ты чего там – дирижируешь у себя в голове?

Он гонял нас как солдат на плацу. Особенно бесился, когда кто-то выпадал из ритма – а я, как назло, всё время чуть опаздывал или задирал руки не под тем углом.

– Всё, так и запишу! – фыркнул он однажды. – Не Бахти, а Бахти Криворук!

И ведь записал. Я потом как то увидел его блокнот и там было мое имя и “Криворук” напротив моего домашнего номера.

После нескольких недель изнурительных репетиций – с потом, натёртыми мозолями и крепкими выражениями через каждые восемь счётов – наш номер был наконец готов. Мы гнали себя как бешеные, оттачивая связки, пока движения не начали сниться по ночам. Витька уже не так яростно ругался, только иногда кидал в мою сторону: "Бахти, у тебя руки всё ещё живут своей жизнью!" – и ухмылялся.

За это время нас начали замечать. В ДК, где мы репетировали, кипела своя бурлящая жизнь: подростки и молодые ребята слонялись по коридорам, репетировали, рисовали, спорили, флиртовали, гоняли чаи. Там была театральная студия, где царили экспрессия и драматические монологи прямо в коридоре, музыкальный кружок с ВИА, который регулярно репетировал какую-то странную смесь рока и народных мотивов, и даже курсы шитья, где модные девчонки в обтягивающих футболках мастерили что-то на стареньких "Чайках". Всё пульсировало, как отдельная маленькая страна, полная будущих звёзд и тех, кто мечтал ими стать.

А мы тренировались прямо в холле, на виду у всех. Поэтому с каждой репетицией вокруг нас собирался народ – то выглядывали из кабинетов, то просто останавливались мимоходом, то зависали у стены с кружками чая или кофе. Было ощущение, что мы танцуем перед живой публикой – и это только добавляло драйва.

– Это вам не базар! У ребят репетиция!Особое отношение к нам было у заведующей ДК – стройной, эффектной женщины с идеальной осанкой и взглядом, который мог за секунду построить любого. Она обожала порядок, и за малейший шум могла врезать мораль всем этажом. Но нас она почему-то не трогала. Наоборот – будто оберегала. Если кто-то из зевак начинал слишком громко ржать или мешать, она появлялась мгновенно, как по команде, и жёстко ставила на место:

Иногда казалось, что она сама получала удовольствие, наблюдая за нашей работой. Может, вспоминала свою молодость. А может… просто верила, что у нас может что-то получиться.

К нам на репетиции иногда захаживал один местный – Ильяс, парень-казах, недавно переехавший в Ташкент. У его семьи были какие-то тёрки с криминалом на родине, и они перебрались на юг. Ильяс был сухощавым, с длинными волосами, резкий, как плеть. Вечно в движении, будто мотор внутри тарахтел без остановки. Говорил быстро, с торопливым акцентом, и в уголке глаза у него подёргивался еле заметный тик – как будто часть тела жила отдельно от воли.

Нормальный чувак, фанател от Джексона, как и мы. Танцевать не умел, но ему нравилось с нами зависать, и нам это было по кайфу. В нём было что-то настоящее – прямая доброта без понтов. Он быстро стал своим, даже бывал с нами на закрытых вечеринках.

Позже выяснилось, что он – не просто «нормальный чувак», а серьёзный уличный боец. Его ноги работали как молотилки – резкие, точные, будто по команде от отдельного процессора. Мы сначала смеялись, мол, «ходячий тайский бокс», а потом поняли, что это может спасти не только шутку.

Хотя Саракулька считалась частью «европейского» города, местные тут были далеко не толерантные. Им не нравилось, что девчонки со всего района сбегались на наши репетиции, смотрели с восхищением, визжали, даже фоткались с нами на мыльницы. А мы – типа «петушки в лосинах», как кто-то ляпнул. В лицо, правда, все были вежливы: здороваются, улыбаются. А за спиной – зреет.

И вот однажды, после очередной репы, мы выходим из ДК – едем на репетицию большого концерта ко Дню независимости. Солнце яркое, асфальт уже начал плавиться, и тут прямо на тротуаре перед нами – сцена, как из фильма.

Около десятка местных перекрыли дорогу. В руках – цепи, дубинки, кастеты. На лицах – тишина и злость. Кто-то качает шею, кто-то вертит в пальцах арматуру. Прямо напротив них – спиной к нам стоит Ильяс. Ноги расставлены, руки чуть в стороны. Поза – как у бойца на татами. Он что-то говорит сквозь зубы, голос глухой, сдержанный.

Мы сначала не поняли, что происходит, но потом стало ясно: нас ждали. Не просто случайно встретили – охотились. Эта толпа собралась не поболтать, а устроить показательное унижение.

Парни уже раскручивали злость, как мотор. Кто-то с презрением сплюнул на асфальт, кто-то усмехнулся, не отрывая глаз от нас.

– Тёма, – прорычал Ильяс, – угомонись. Они просто репетируют. Они – артисты.

Здоровый белобрысый тип с налитыми кровью глазами почесывал бок, где на белой майке отчётливо виднелся след удара – ногой, и явно недавно. Мы вдруг поняли, что это был не просто разговор – драка уже началась, но Ильяс её остановил.

Мы остановились, всё ещё в ступоре. У меня внутри всё сжалось – в воздухе пахло железом и страхом. Любой неверный шаг – и нас бы просто размазали.

Ильяс не оборачивался, но голос его стал жёстче:

– Проходите, пацаны. Потом объясню.

И мы, переглядываясь, пошли. Молча. Кто-то держался за рюкзак, кто-то спрятал глаза. Мы не бежали, но каждый шаг давался как на льду. Позади остался Ильяс, как тонкая пружина, сдерживающая взрыв. Он стоял между нами и разлетающимися костями. И они не пошли за нами – только смотрели, как мы уходим, пока Ильяс был там.

В тот день он стал для нас не просто «чуваком с тиком». Он был нашим бронежилетом.

Глава 9

Концерт ко Дню независимости – это не просто шоу. Это государственный ритуал, торжество, где каждая нота, каждый луч прожектора, каждое слово – часть единого, отполированного до блеска спектакля. За этим действом стояли месяцы подготовки, часы репетиций, десятки согласований и, конечно, нервы, натянутые до предела.