Полная версия:

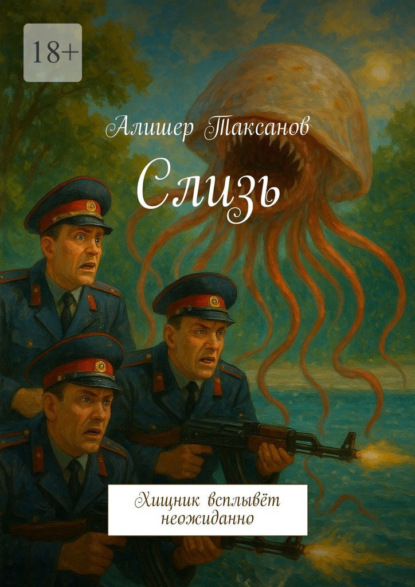

Слизь. Хищник всплывёт неожиданно

«Можно ли сочинить этот бред? – Ровшан откинулся на спинку стула. – Вряд ли. В трёх делах – события, в которые вовлечены абсолютно незнакомые друг другу люди. Что может быть общего, к примеру, у свидетельницы Ольги Миросенко с такими же очевидцами Баходыром Хусановым и Нариманом Маннанбековым, или с алконавтом Батыром Мирбабаевым? Они живут по разные концы Ташкента, никогда ранее не встречались, относятся к разным социальным группам, нет ничего схожего в мировоззрении и жизненном опыте. Ну, за исключением асоциального поведения… И всё же трудно поверить, что они сколотили банду, чтобы потрошить людей… Зачем им это? Их объединяют только трупы… э-э-э, точнее, скелеты, которые, как они утверждают, принадлежали погибшим персонам. И общий рассказ о розовой слизи».

Если бы это было убийство, то оно идеально по способу совершения – не оставляет никаких следов и возможностей для обвинения. Скелеты можно разобрать, положить в сумку, вывезти за город и выбросить на свалку, и никто никогда бы не нашёл их – даже опытные криминалисты в таких случаях разводят руками, потому что нет точек привязки: ни крови, ни оружия, ни свидетелей.

Но если эти четверо и убийцы, то зачем сами вызвали милицию и сообщили о смерти товарищей? Значит, они действительно стали свидетелями этого страшного события. Тогда получается, что история с розовой тварью – это правда? Значит, в канализационных трубах города живёт какое-то существо, нападающее на людей. «Но что это за существо?» – мучительно размышлял Ильчибаев. Ему раньше ничего подобного слышать не приходилось. Да, по предмету «Биология» в школе он не был отличником, ему нравились совершенно другие науки – история, география, обществоведение. Но жизнь сложилась так, что следователю нужно знать и биологию, и химию, и физику, потому что именно они помогают раскрывать преступления: следы реакций, волокна тканей, состав жидкостей, траектории, давление и температура – всё это важно. Однако, пролистывая в памяти страницы школьного учебника, ничего такого не всплывало, за исключением каких-то амёб, инфузории-туфельки, гидр, древних динозавров, планктона и, почему-то, зебры с её полосками. Только все эти животные имели другие цвета, не розового, во всяком случае…

В это время прозвенел телефон. На краю стола стоял тяжёлый советский телефонный аппарат с чугунным корпусом цвета тёмной вишни, с массивной, увесистой трубкой и круглым диском набора номеров с дырочками для пальцев. Шнур, толстый и закрученный, лениво свисал на пол. Аппарат жужжал, трещал, звонил не мелодично, а резко, как будильник, требуя внимания.

Ровшан поднял трубку.

– Капитан Ильчибаев у аппарата, – усталым голосом произнёс он.

Послышался ехидный, чуть растянутый голос секретарши Умиды Турсуновой – двадцатисемилетней дамы с кривыми, слишком заметными волосатыми ногами, но густой чёрной шевелюрой и толстыми, слишком ярко подкрашенными губами. Она выглядела так, будто каждое утро собиралась на кастинг, а попала на проходную УВД: дешёвый, но откровенный макияж, слишком тесная блузка, юбка выше колена, чулки, которые постоянно рвались на коленях. Её зубастая улыбка с металлическим блеском протезов выдавала привычку грызть всех подряд, а голос – привычку командовать теми, кто выше её по званию. Умиду называли «цербером четвёртого этажа» – она сидела у приёмной как собака на цепи, охраняя подступы к начальнику Управления внутренних дел Ташкента.

Вообще-то эта дамочка мечтала найти себе жениха среди удачливых стражей правопорядка. Пробиться к начальству она сумела, но мало кто из них заглядывался на неё – то ли ноги и грубый нрав отталкивали, то ли сам статус работающей под носом у шефа пугал. Три года в приёмной пролетели, как три года в монастыре: жениха так и не нашлось, а вместо мягкости Умида обрела сварливость и сарказм. Иногда, сидя за своим столом с телефоном и печатной машинкой, она мечтала о том, как однажды какой-нибудь симпатичный следователь в форме зайдёт, швырнёт фуражку на её стол, поднимет её с табурета, прижмёт к стене и сорвёт с неё все эти строгие чулки… Но пока вся её интимная жизнь ограничивалась разговорами по телефону, утренними сплетнями с другими секретаршами и безнадёжными фантазиями, которые разбивались о суровую милицейскую реальность.

– А куда ты денешься, Ильчибаев, – пропела она с издёвкой. – Конечно, будешь у аппарата… Тебя привязать к телефону шнуром так же легко, как наручниками…

– Чего тебе? – несколько грубо спросил капитан. Он не любил и не уважал эту женщину. Слишком капризна и высокомерна была: её отец, говорили, работал в обкоме партии, и поэтому она ходила тут с задранным носом – хоть паруса ставь и отправляй в плавание.

– Шеф вызывает к трём часам, не опоздай, – отрезала Умида и с грохотом положила трубку. Она имела такие же чувства к этому следователю, как и он к ней. Он давно был вычеркнут из списка потенциальных женихов – в частности, из-за любви к спиртному. Впрочем, она знала, что Ровшан уже год как не притрагивается к бутылке, но всё равно планы относительно него не строила: Ильчибаев не был из богатой семьи и нужных связей не имел.

Капитан вздохнул. Понятно: на четвёртом этаже будет совещание, и генерал-майору Джахонгиру Ильясову требовалась кровь. С кого-то нужно спросить за эти три загадочных преступления. Наверняка сейчас в его кабинете сидит всё руководство, которое начнёт задавать вопросы, ответы на которые Ровшан не знал. Особенно мучил в таких случаях замполит Акмаль Анварович Саидов – тот самый, которого прислали в органы внутренних дел по партийной разнарядке.

Саидов прежде преподавал в Институте философии и права, защитил докторскую диссертацию и считался лучшим специалистом по социалистическим правам человека. В любом расследовании он видел прежде всего нарушение Устава КПСС и идей коммунизма. Вместо Уголовного кодекса он читал Карла Маркса, особенно «Капитал», и умел цитировать параграфы о прибавочной стоимости в самый неподходящий момент. Его вопросы были вопросами непрофессионала – общими, глупыми и совершенно не относящимися к делу, но именно они раздражали больше всего. Это понимал и сам Ильясов, но был вынужден терпеть заместителя по политической работе.

Ещё раз вздохнув, Ильчибаев встал, взял папки с документами и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь на ключ – таков был порядок. Времени до совещания было ещё много – около пяти часов. И этот промежуток следовало заполнить следственными мероприятиями.

Глава пятая. Ответы вызывают еще больше вопросов

Для начала он решил посетить супругу погибшего Серафима Осокина, некую Викторию Ивановну Осокину. Согласно данным из паспортного стола, она проживала на Чиланзаре, в квартале одиннадцатом, совсем недалеко от станции метро «Чиланзар». Можно было, конечно, воспользоваться услугами общественного транспорта, но на это ушло бы слишком много времени, поэтому лучше попросить кого-то из коллег подбросить туда. К счастью, лейтенант Рашид Хашимов – высокий и худощавый парень лет двадцати пяти, с вечно взъерошенными черными волосами, выразительным орлиным носом и немного насмешливым взглядом – сразу согласился отвезти его. Хашимов, несмотря на молодость, был толковым оперативником: собранным, дисциплинированным, с чуть суховатой манерой говорить и привычкой всегда держать руки на руле даже во время разговора. Одет он был в выцветшую форменную рубашку с засученными рукавами, брюки с острыми стрелками, а кобура висела так, будто была частью его тела.

Ехали они на его новом «Москвиче» – детищe московского автопрома и французского «Рено». Машина блестела свежим красным лаком, но, несмотря на попытки стилизовать кузов под западные образцы, оставалась типично советской: широкие зазоры между деталями, топорные ручки дверей, слабенький мотор, который ревел, как старый трактор. Салон, обитый дерматином, пах свежим клеем и чем-то напоминавшим прорезиненную ткань; на панели красовался убогий пластик, а окна опускались скрипучими ручками.

Уже садясь в салон, Ровшан поморщился: всё-таки топорное это изделие – «Москвич». Даже французские дизайнеры не смогли сделать из дерьма конфетку. И вряд ли фраза главного коммуниста страны Михаила Горбачева о том, что советские машины должны диктовать автомобильную моду в мире, когда-либо исполнится – как и то, что в СССР будет построен коммунизм. «Мы уже спотыкнулись в социализме, дальше некуда, – хмуро думал капитан, глядя по сторонам. – Как бы не вернуться в сталинизм – тогда точно страна второго мясника не переживет».

Вера в идеи Маркса, Ленина, Сталина давно сдохла, но СССР по инерции продолжал катиться к закату: официальные лозунги теряли вес, люди крутились как могли, создавали кооперативы, искали дополнительные заработки, и всё это существовало параллельно с газетной риторикой о «светлом будущем».

Город жил своей рабочей суматохой, мельтешением и, казалось бы, беспорядочным движением – на то Ташкент и был столицей республики. По проспектам катились переполненные автобусы и желтые троллейбусы с обшарпанными дверями, дворы гудели голосами детей, тянулись ряды пятиэтажек с облупившейся краской, между которыми сновали продавцы самсы и лепёшек. Пыльный воздух, раскалённый солнцем, нес в себе запах пряностей, бензина и свежей зелени с базаров.

Здесь открывались кафе, рестораны, кооперативы, магазины, автомастерские, заполняя рынок товарами и услугами, и только здесь люди могли еще отовариться за счет «деревянных» рублей – единственный позитивный результат советских реформ.

Но у этого оживления была и обратная сторона: вместе с частной инициативой всплыли и криминальные силы. Появились организованные преступные группировки, контролирующие цеховиков, кооператоров, индивидуальных ремесленников, а также занимающиеся наркобизнесом и скупкой-продажей краденого. В последние годы особенно усилились автокражи – угонщики предлагали хозяевам выкупить машину, а если те отказывались, перегоняли автомобиль на Кавказ, там перебивали номера на двигателях и перепродавали, а порой просто разбирали на запасные части.

Сам Ровшан разоблачил немало таких преступников, но в сети попадалась только «мелкая рыбешка»; акулы преступного мира оставались недосягаемыми. По некоторым данным, всем этим руководил некий «авторитет» по имени Салимбай. Это, естественно, вносило досаду в жизнь любого честного милиционера.

Хашимов, крутя баранку, рассказывал какие-то анекдоты – больше всего из милицейского обихода: про пьяных участковых, про хитрых воров и про начальство, которое всегда спешит отчитаться о раскрытии преступления, даже если само ничего не понимает. Лейтенант сам же и смеялся, сотрясая тонкими плечами, и временами даже вытирал слезы, но Ильчибаев слушал его в полуха, только кивал, не улыбаясь. Голова капитана была занята другим: его никак не покидала мысль о том, что бы это значило – скелеты.

Конечно, судебная экспертиза свое слово внесет, но это будет всего лишь дополнение к следствию. Бумажки, цифры, сухие заключения. Да, они могли либо перечеркнуть выводы, либо их подтвердить, но сути дела это не меняло – у милиции не было никаких результатов. Сплошной ноль по всем направлениям. С родственниками погибших и свидетелями уже разговаривали оперативники, составляли протоколы, но эти допросы были словно вода сквозь пальцы – пустые, не имеющие практической ценности. Одни тараторили общие фразы, другие путались в показаниях, третьи приукрашивали, чтобы выглядеть важнее. Ни фактов, ни ниточек, ни зацепок.

Зачем же тогда ехал к Осокиной капитан? Ну, во-первых, это была протокольная формальность – все же Серафим Осокин стал самой первой жертвой того утра. Во-вторых, из разговора всегда можно было выцедить хоть что-то, пусть и мимолетное. А вдруг Серафим на самом деле был убит бандитами, а его коллегу-алкаша Мирбабаева либо оглушили, либо припугнули так, что тот сразу потерял память? Может, мужик что-то говорил жене, делился подозрениями или намекал на проблемы. Работяги редко держат секреты от своих жен: выплескивают всё, и тревоги, и слухи.

За магазином «Шухрат» Рашид свернул налево, а Ровшан стал рассматривать номера домов.

– Ага, вот, это здесь, подъезжай туда, – сказал он, показывая пальцем на пятиэтажный панельный дом, ту самую «хрущёвку».

Эти дома – одинаковые, как из одного гнилого штампа: тесные кухни, низкие потолки, тонкие стены, через которые слышно, как сосед чихает. Возводились они в шестидесятых, по документам – всего на двадцать пять лет эксплуатации. Но сроки давно прошли, а жилья всё не хватало, и поэтому люди ютились как могли, в прогнивших подъездах с облупившейся краской и запахом сырости. Никто ничего не сносил – просто жили.

Большинство кварталов Чиланзара застроили такими «хрущёвками». Район считался пролетарским, здесь селились рабочие заводов и техники промпредприятий. Советская и партийная верхушка, а также культурная и научная элита, естественно, жила в центре города – на улице Германа Лопатина, возле ЦУМа, в квартале Ц-1. Эти места в народе прозвали «Царским селом» и «Дворянским гнездом». Там квартиры с паркетом и высокими потолками, здесь же – теснота, духота и вечно перегоревшие лампочки в подъездах.

Синий «Москвич», подпрыгивая на ухабах, подплыл к указанному дому. Дорога была изрыта ямами, асфальт давно выкрашен временем и некачественной укладкой. Воровали, как всегда, на всём: на битуме, на цементе, на рабочем времени. Ремонт дороги делали «для галочки» – а через полгода всё возвращалось на круги своя.

Дом встретил их розовато-грязными стенами, облупившейся побелкой, облезлыми балконами. Из окон свисали на верёвках пёстрые простыни и подштанники, между ними качались пластмассовые тазики и кадушки с цветами. По двору носились дети, у кого не хватило путёвок в пионерлагерь: босоногие, с облезлыми мячи́ками, визжащие и гогочущие.

На лавочке сидели три старушки – все в ситцевых халатах, в платочках, завязанных узлом под подбородком. Одна с палкой, сгорбленная, другая – полная, с лицом, утыканным родинками, третья – сухонькая, но с глазами-буравчиками, из тех, что замечают всё. Они, как положено «общественному контролю», сразу насторожились: двое мужчин, в костюмах, с папками.

– Мы из милиции, – сказал Хашимов и показал удостоверение.

– Ах, так вы к Виктории Ивановне… Ох, какое горе, какое горе! – запричитали бабуси, переглянувшись. – Да, ужасно. Серафима-то зарубили, говорят, лесничим топором, а потом расчленили бензопилой… Ужас, ужас!

– Нам сообщили очень сведущие люди, – добавила сухонькая, сверкая глазами, – что в городе объявилась банда цыган, которые занимаются людоедством. Их табор стоит у Чарвакского водохранилища. И каждую субботу они приносят в жертву украденных пятилетних детей, и поедают, запекая на костре…

Ровшан слушал это с привычной усталой терпимостью: в таких дворах слухи за ночь разрастаются, как плесень, и у соседок всегда есть своя версия, удобная и страшная. Он понимал, что из этих жалоб выцыдить надо что-то полезное – кто ходил, что видел, кто приходил к покойному – но разносить соседские мифы в протоколе было бесполезно. Слухи – это топливо паники, а не улики.

Молодой лейтенант с вежливой улыбкой вслушивался в поток дворовых баек, но сам ничего не добавлял – слишком хорошо понимал: любое неосторожное слово станет завтра новой страшилкой. Ровшан же, не вмешиваясь, осматривал подъезд. Оттуда тянуло холодной сыростью, запахом известки и давно не мытых полов. Стены, некогда покрашенные в бодрый синий цвет, теперь облупились, как старая скорлупа, слоями свисала краска; на потолке чернели следы от подожжённых спичек и окурков, а в углу кто-то набросал матерные слова и рисунки – и всё это, смешавшись, создавало ощущение бесхозности и усталости.

А старушки продолжали, нараспев:

– Совсем одна осталась Виктория, совсем одна… Хотя и её муж был не сахар – пил беспробудно, алкаш чёртов… Он на прошлой неделе спьяну мою дверь обоссал, ирод, – возмущённо рассказывала одна, в клетчатом платье, стукая тростью по асфальту. – Я его ругала, веником била, а он писает и писает, ничего не соображает…

– Да, часто валялся в огороде под мухой, – добавила другая, качая головой. – Виктория Ивановна так плакала, так рыдала, глядя на его безобразия. Просила его не пить, начать трезвую жизнь, а Серафиму хоть бы что – пил и дальше. Всю жизнь женщине сломал, стервец этакий…

Ровшан слушал это и лишь внутренне кивал – в словах не было ничего исключительного: обычная чиланзарская драма, типичная судьба тысяч семей. Поблагодарив за столь «ценные» сведения и за содействие следствию, милиционеры поднялись на пятый этаж.

Лестничная площадка встретила их резким запахом кошачьей мочи и жареного лука, который кто-то готовил этажом ниже. Стены были выкрашены наполовину в тот же синий, наполовину в грязно-белый, в щербатой штукатурке виднелись старые следы от объявлений. Под ногами поскрипывал линолеум, кое-где торчали гвоздики. В углу стоял облупившийся деревянный стул, на нём – чей-то почтовый пакет. С потолка свисала голая лампочка, накрытая перевёрнутой банкой.

Дверь квартиры №8 открыла женщина лет сорока. Белокурые волосы были забраны в нетугую косу, несколько прядей мягко выбивались на висках; большие голубые глаза казались усталыми, но в них всё ещё теплился огонёк. Ямочки на щеках придавали ей нежности. Даже старенький, вылинявший халат не скрывал стройности: подтянутая фигура, тонкая талия, движения плавные. Ножки – тонкие, изящные, с аккуратной щиколоткой – будто созданы для того, чтобы надевать на них шёлковые чулки и снимать для рекламы женских изделий.

Лейтенант невольно задержал взгляд, сглотнул слюну; Ровшан незаметно ткнул его локтем: «Не отвлекайся». Женщина, поймав этот взгляд, чуть усмехнулась, как человек, привыкший к такому вниманию. А у Ровшана мелькнула мысль: как повезло этому Серафиму, если такую птицу он когда-то сумел поймать.

– Вам чего, товарищи? – спросила она тихим, почти шёпотом, голосом. На лице – печать скорби: чёрный платок, аккуратная траурная блузка, взгляд опущен, губы дрожат. Но Ровшан, опытным глазом следователя, чувствовал, что эта скорбь больше похожа на тщательно разыгранный ритуал, чем на настоящую боль. Конечно, погиб муж, но стоил ли он тех слёз, если уж честно? Двадцать лет с пьяницей – не каждая выдержит, а если и была когда-то любовь, она давно испарилась в алкогольном угаре, оставив только усталость и привычку.

– Осокина Виктория Ивановна?

Осторожный взгляд из-под ресниц, невинный взмах – будто девушка на экзамене, а не вдова:

– Да, она самая… А вы кто?

– Мы из городской милиции. Я – капитан Ильчибаев, а он – лейтенант Хашимов, – представился Ровшан, показав удостоверение. Хашимов сделал то же самое. – Мы хотели бы задать вам пару вопросов относительно вашего погибшего мужа…

Женщина не стала спорить и, чуть кивнув, пригласила в квартиру.

Жилище оказалось типичной малогабаритной «трешкой»: узкий коридор с вешалкой и стопкой старых обувных коробок, крошечная кухня, смежная с ванной, откуда тянуло запахом хлорки и вчерашнего ужина. Гостиная – сердце квартиры – выглядела по-советски скромно и до боли знакомо: вдоль стены стоял старый тёмный сервант с хрустальными бокалами, набором тарелок «Мадонна» и обязательной вазочкой с засохшими цветами; овальный стол, обшарпанный, но прикрытый выстиранной скатертью; пять разномастных стульев, диван с потёртым гобеленовым покрывалом и огромный, слегка поблёкший телевизор «Горизонт», украшенный вязаной салфеткой и пластиковыми розами по бокам. На подоконнике – герань и старый радиоприёмник.

Но больше всего бросались в глаза стены: они были обвешаны фотографиями. Ровшан сразу заметил: на снимках – молодая Виктория в самых разных местах. Вот она, улыбчивая, на борту морского судна, ветер развевает волосы. Вот в акваланге под водой, вокруг неё косяки экзотических рыб. Вот на берегу какого-то тропического острова в купальнике и соломенной шляпе. Везде – живая, солнечная, радостная, полная сил.

Ровшан перевёл взгляд на сегодняшнюю Викторию Ивановну и вздрогнул. Перед ним стояла почти другая женщина: уставшая, с потухшими глазами, с узкими плечами, будто сгорбленными под тяжестью прожитых лет. Как меняет судьба человека…

– Это вы? – невольно спросил Ильчибаев, показывая на фотографии.

– Да, это я, двадцать лет назад, – усмехнулась она, горько, с оттенком самоиронии.

Лейтенант с живым интересом стал разглядывать изображения. Он едва сдерживал восхищение: в его глазах молодая Виктория выглядела как героиня приключенческого фильма – смелая, красивая, умная.

– Ух ты! Это вы где? За границей?

– Да, была там… – ответила Виктория. – Я работала на исследовательском судне Института морской биологии Дальневосточной академии наук. Сама я по первой специальности химик, а по второй – ихтиолог. Изучаю… точнее, изучала жизнь морской фауны и флоры.

– У вас два высших образования? – удивился Хашимов. Для него, едва протащившего себя через Высшую школу милиции в Ташкенте, сама мысль о двух дипломах звучала как нечто космическое. Ему хватило одной учёбы на всю жизнь: зачёты, экзамены, ночные дежурства, казарменная дисциплина – всё это оставило такой осадок, что он поклялся больше никогда не корпеть над конспектами. На фоне Виктории он чувствовал себя провинциальным курсантом, едва-едва добравшимся до финиша.

– Да, – просто ответила Виктория Ивановна. – Я закончила химический факультет Бухарского пединститута в семидесятых, а потом факультет биологии в Хабаровске, получила распределение во Владивосток, там защитила диссертацию…

Ровшан был искренне удивлён: перед ним сидела женщина с двумя высшими образованиями, учёная, с публикациями и экспедициями, человек явно незаурядного ума. И в то же время – муж пьяница, скандалист, обоссавший двери соседям. У него в голове это не укладывалось. Диссонанс резал взгляд: светлая, интеллигентная биография и серое, убогое настоящее, где рядом – слесарь-алкоголик. Будто два разных мира сошлись в одной точке.

И поэтому он решился:

– Извините, что задаю личный, может быть, даже оскорбительный вопрос: а почему вы вышли замуж за Серафима Сергеевича? Ведь вы – учёный, а он – слесарь, не просыхающий от водки… Абсолютно разный социальный уровень…

Женщина вздохнула, глядя в сторону:

– Он не всегда был таким… Серафим учился в Баумском училище, закончил отделение ракетостроения…

– Ого-го! – воскликнул Хашимов.

Он прекрасно знал, что такое «Баумка» – легендарный Московский государственный технический университет имени Баумана. Там учились будущие конструкторы космоса и оборонки, люди, которые делали историю советской техники. Поступить туда было сложнее, чем в любой престижный институт, а закончить – ещё тяжелее.

– Да-да, перспективный был мужик, – с некоторой гордостью произнесла Виктория. – Служил на Байконуре, его даже в отряд космонавтов записали. Но подвела любовь к спиртному. Карьера пошла наперекосяк, космонавтом не стал, и мне жизнь сломал. Тогда он приезжал ко мне во Владивосток, вскружил голову и увёз в степной Казахстан, а потом мы перебрались в Ташкент, откуда Серафим сам родом. Живём здесь последние восемь лет, в доме его родителей…

Она пригласила мужчин присесть, а сама пошла кипятить чай – таковы были традиции Востока: сначала угощение, потом беседа. Вернулась с подносом, на котором стоял пузатый чайник с расписным носиком, пиалы5 с узором в синих и зелёных тонах, стеклянная вазочка с конфетами «Коровка», печенья в сахарной пудре и крошечные фарфоровые блюдца для варенья. Всё это, простое, но заботливо расставленное, напоминало Ильчибаеву дом его детства.

– Угощайтесь…

Ровшан поблагодарил и стал наблюдать, как коллега по всем правилам налил чай три раза в пиалу и вылил обратно в чайник – «добро возвращается хозяину», говорили старики. По мнению самого капитана, особой философии тут не было – просто так чай быстрее заваривался.

В четвёртый раз Хашимов налил всем пиалы лишь наполовину – «подать чай с уважением», так учили старшие. Виктория Ивановна улыбкой поблагодарила, взяла пиалу в ладони.

– Я вас слушаю…

– Примите наши соболезнования по поводу смерти вашего мужа…

– Прошло три дня, а мне свидетельство о смерти не дают, – перебила его женщина. – Как и то, что осталось от мужа, чтобы похоронить. Я не пойму. Я вдова, супруга – кто?

Тут милиционерам пришлось осторожно извиниться, объяснив, что идут следственные мероприятия, и необходимо стопроцентно подтвердить, что найденный скелет действительно принадлежит Серафиму Осокину, а не кому-то другому. Это не простая формальность – требуются дорогостоящие анализы ДНК, процедуры, которых раньше и вовсе не делали в обычных райотделах. Теперь же, благодаря новой технике, можно было выделить генетический материал из костей, но для сравнения обязательно нужен был образец крови или ткани близкого родственника. А у кого его взять, если родители Осокина давно покоятся в могиле, а родных братьев или сестёр нет и в помине?

– У вас и детей нет? – спросил Ровшан. – Тогда мы могли бы взять кровь для выделения ДНК у них и сравнить с данными из костей…