Полная версия:

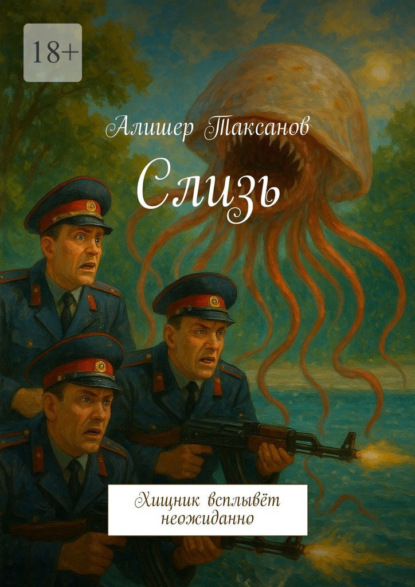

Слизь. Хищник всплывёт неожиданно

Ильчибаев машинально представил себе картину: тёплый зал таможни в аэропорту, вялые инспекторы, лениво просвечивающие чемоданы на рентгене; мимо идёт небритый турист в панаме, тащит аквариум, прикрытый пледом, внутри – полупрозрачная медуза, медленно пульсирующая, будто дышащая. Один из таможенников щёлкает семечки, другой отворачивается – пропустили. «Нынче всё возможно», – вздохнул Ровшан, отметив мысль про себя.

– Точно, – поддержал начальник уголовного розыска, подтянув папку поближе. – Я думаю, что следует распросить и сотрудников «Ташводоканала», тех, кто занимается очисткой труб и канализации. Может, они что-то видели, могут что-то сказать… А вдруг, действительно, медуза может жить в канализации…

«Это тоже мысль», – согласился Ровшан, быстро записывая всё в блокнот. Мягкая бумага уже покрывалась густыми пометками. Он чувствовал: такие советы были кстати, и не зря на совещании собирались всё-таки профессионалы, а не кабинетные болтуны. Здесь, за тяжёлым овальным столом, на прокуренных стульях, царила деловая атмосфера: короткие, сухие реплики, хмурые лица, – каждый понимал, что время идёт, и каждый искал свою ниточку.

– Думаю, что следует ещё раз просмотреть версию заказного убийства Сиропова. Всё-таки он нарвался на Гафура, может быть, нашёл нарушения в хозяйственной деятельности, и его порешили, – сказал кто-то из сидевших.

При имени главы столичной мафии все поморщились: шутки с Рахимовым и его бандой плохи. Если он и решил проблему с Сироповым, то лучше её публично не озвучивать, а спихнуть всё на проститутку: мол, она разделала бедного налоговика за то, что он не заплатил ей за интимные услуги. Так проще и безопаснее для работников милиции. А Миросенко отсидит лет семь – и выйдет, ничего страшного: дама давно заслужила комнату с решёткой.

Но тут Саидов, молчавший до сих пор, ощутил себя абсолютно бесполезным. Его мозг не умел рожать конкретные версии, он был повернут в ином направлении – думал не о следах и уликах, а о лозунгах, резолюциях, планах политинформации. Для него было важнее поддержать престиж политического работника, роль авангарда пролетариев и крестьян. Не удивительно, что он покряхтел в кулак, призывая к вниманию, и заявил:

– Я думаю, что мы должны известить об угрозе центральный комитет нашей партии…

– Зачем? – удивился Ильясов, обернувшись. – Тут нет никакой политики…

Акмаль Анварович с неудовольствием посмотрел на него, в его глазах плеснуло обида и негодование:

– И вы, товарищ генерал-майор, не осознаёте политики дня. Партия должна знать, что происходит в столице. А здесь не шутки: три трупа-скелета, вражьи голоса снуют туда-сюда. Не удивлюсь, если сегодня-завтра по радио не раздастся эта история…

– Сегодня, говорят, по «Би-би-си» передавали об убийстве в школе и в бане, – нехотя произнёс начальник уголовного розыска, человек широкий в плечах с густыми усами и суровым лицом, который выглядел так, будто прожил всю жизнь среди тюремных протоколов и криминальных сводок. Он говорил ровно, без лишней экспрессии, но его слова несли в себе намёк на раздражение: либо сам слушал эфир, либо кто-то из коллег из КГБ, обязанный мониторить радиостанции, уже доложил ему о западных репортажах – мол, не тяните резину, за рубежом эту историю уже мусолят.

– Вот-вот! – воскликнул Саидов, радостно подхвативший повод. – Видите? Я вам и говорю! Идеологические противники культивируют недоверие к милиции, сеют панику, рушат веру в наше общество! Это не просто три скелета – это метафора нашей беспомощности! Слухи опасны для государства, на рынках уже бабки сплетают интриги… Мы обязаны действовать, чтобы народ поверил: милиция справляется, преступники будут пойманы, и все продолжат следовать за Генеральным секретарём и нашим руководством к светлому будущему!

Зал на минуту замер – полная театрального пауза реплика Саидова никого не увела в активные предложения, зато создала нужный информационный фон. Кто-то усмехнулся, кто-то отвернулся, но было очевидно: сам Акмаль-ака рвётся не столько к расследованию, сколько к рапортам и участию в идеологической кампании. Его талант – ораторство и политическая риторика; в деле же сыщика он, мягко говоря, слаб, и все это хорошо понимали.

Ильясов, поморщившись, обратился к делу.

– Капитан, на вас ответственность по расследованию. Отложите другие дела или передайте, если нужно, но это – приоритет. Доведите до конца. Сколько времени потребуется?

Ровшан глубоко вздохнул. Он не любил обещать невозможное, но и тянуть – тоже нельзя: дело не простое, уникальное по своему характеру. Никто прежде не встречался с подобной комбинацией фактов – три эпизода в разных точках, три скелета, не оставляющие обычных следов. Он ощущал себя первопроходцем: нужно и биологию понимать, и химию, и криминалистику, и логику связывать, и наладить работу с научными институтами, «Ташводоканалом», экспертами. Нереально просить месяц, но две недели с половиной – реальная цель, чтобы поставить начальные точки и получить первые результаты. – Две недели… две с половиной, – ответил он ровно.

Джавадович кивнул, собираясь согласиться, но тут Саидов взорвался. Он ткнул пальцем в портрет на стене и завопил:

– Что – две недели? Да это безответственность! Преступники за это время могут на Канарах отдыхать, позвонить в Интерпол – и всё ускользнёт! Неделя – вот окончательный срок! Я сегодня же доложу в партийные инстанции, что городская милиция раскроет это дело за семь дней!

Зал взорвался смешанными реакциями: кто-то нервно захихикал, кто-то просто покачал головой. Ильясов хмыкнул и посмотрел на Ровшана; всем было понятно – давление политработника превращает профессию в спектакль. Ровшан внутренне понял: формально дадут неделю, формально потребуют результат. На деле это означало бессонные сутки, тезисные отчёты, переклички, давление и усиленное взаимодействие со всеми инстанциями.

Он молча кивнул, чувствуя ответственность как груз: расширить поиски, подключить специалистов биологов и водоканалов, перегруппировать силы, инициировать срочные экспертные запросы и одновременно вести работу с общественностью, чтобы не допустить паники. Быть первопроходцем – значит терпеть неопределённость, пробовать гипотезы, терпеливо и методично вытаскивать нить из клубка. Ровшан понимал: если не удастся в обозначенный срок – по пальцам посчитают тех, кто «не справился». Но если удастся – вина, слава и неожиданные открытия лягут на его плечи.

Единственное, с чем были все согласны – тянуть нельзя. Но срок, заявленный замполитом, был нереален: это ведь убийства, а не карманная кража. Причём не простые, а запутанные, с непонятными следами, без ясной картины мотивов, – кто знает, чем всё обернётся. Могло случиться и так, что дела так и останутся нераскрытыми, а папки с протоколами и заключениями экспертов годами будут перекладывать с одного стола на другой, пока уставшее начальство не спишет их в архив. А архив этот – отдельная вселенная: длинные деревянные стеллажи, увязшие в пыли папки с облупившимися корешками, пахнущие плесенью и временем, сотни, тысячи папок с чужими судьбами, забытые преступления, следы человеческой боли, чьи-то безуспешные поиски. По коридорам бродят сонные архивариусы, всё это кажется застывшим болотом памяти, в котором утонуло не одно дело.

Генерал-майор вздохнул, вытер затылок свежим платком и просипел:

– Значит так! Неделя – это на первичные результаты! Если нужно будет время – дадим. Понятно, что дело нелёгкое. Кого вам ещё в помощь дать, товарищ Ильчибаев?

Ровшан почесал переносицу и коротко ответил:

– Пока не надо – сам справлюсь. Ведь и так группы работают, все при деле, все заняты.

Саидов уже набрал воздух, чтобы вставить своё веское слово, но Джахонгир Джавадович опередил его:

– Собираемся в следующий четверг, в три-ноль-ноль. А теперь, товарищи, вы свободны. Точнее, занимайтесь своими делами!

Он встал, тяжело отодвинув стул, и этим движением дал понять, что заседание окончено. Замполит раскрыл было рот, но его уже никто не слушал: люди потянулись к дверям, с гулом поднимая папки, кто-то шёпотом переговаривался, кто-то нервно закуривал. Всё происходило быстро, как во время перемены – лишь бы не остаться с Акмалем Анваровичем наедине. Ровшан, едва ли не первым, выскочил в коридор, стиснув блокнот под мышкой, чтобы не попасть под новый поток наставлений. Он уже прокручивал в голове план: завтра – к водным ассенизаторам, днём – лаборатория, вечером – показания свидетелей.

А замполит остался стоять посредине пустого зала, с лицом человека, который привык вещать перед залом, а не перед пустыми стульями. Его глаза горели, руки дрожали – и он выкрикнул несколько строк из Устава КПСС, словно заклинание: о бдительности, о роли партийного авангарда, о дисциплине. Слова гулко отдавались от стен, но падали в пустоту; никого уже не было, кто бы их услышал, и только эхо возвращало ему его собственный голос.

Глава седьмая. Боевой отряд городской ассенизации

Здание «Ташгорводоканала» выглядело так, будто оно само было когда-то частью гигантского инженерного сооружения. Высокие кирпичные стены с обвалившейся серо-зелёной штукатуркой хранили следы десятков зим и ливней; на фасаде торчали ржавые металлические трубы, уходящие в землю и на крышу, а по углам тянулись в разные стороны электрические провода, сплетаясь в уродливые пучки. Окна были высокими, но замызганными, стекла кое-где треснули или держались на старой краске. Вывеска с облупившейся надписью «Ташгорводоканал» висела криво, словно собиралась сорваться при первом же порыве ветра. Снаружи это больше походило на завод или казарму дореволюционной постройки, чем на учреждение, обслуживающее водопровод.

В фойе у самого входа за потертым столом из тёмного дерева сидел старик – не просто вахтёр, а живой экспонат ушедшей эпохи. Высохшее лицо, изрезанное морщинами, будёновские усы, галифе, застёгнутое на все пуговицы, армейский ремень с массивной латунной пряжкой. Он сидел с прямой спиной, как на карауле, и при каждом вопросе Ровшана твердил нараспев, чеканя слова:

– Вам к кому? Сюда просто так не положено! Не-по-ло-же-но… Это ответственное и очень важное учреждение, просто так сюда не приходят… Это не ЗАГС, не магазин…

Старик словно застрял в сороковых: в его голосе слышался казённый металл, в жестах – армейская выправка, будто он был не вахтёром, а сторожем государственной тайны. Видно, что по его разумению всё, что касалось стоков, фильтров и насосов, являлось предметом секретности не меньше, чем оборонные заводы. Он был первой и, в его глазах, главной преградой на пути потенциальных шпионов.

А вокруг, словно на зло, в здании туда-сюда шныряли разные люди: женщины с папками, молодые инженеры в замасленных халатах, какие-то рабочие с инструментами. Вахтёр будто их не видел, словно это – часть внутренней экосистемы. Ровшану всё это надоело; он достал удостоверение, раскрыл красную книжецу. Магический эффект наступил мгновенно: старик окаменел, прищурился, разглядывая корочки, потом заискивающе потянулся рукой к пряжке ремня:

– А что же вы, гражданин начальник, сразу не представились? Я сам был старшиной в кавалерии, под Минском участвовал в боях, порядок и устав знаю. Рад стараться, товарищ… э-э-э… капитан!

Он говорил с теплотой, но изо всех сил держал спину. Похоже, в голове у него и сейчас шёл парад, а «Смерш» и НКВД были реальнее, чем нынешний день; его одежда и манера держаться были кивком в те далёкие годы, когда подобные люди считались оплотом страны.

Полутёмное фойе казалось чужим пространством: с потолка свисала одинокая лампа с мутной колбой, экономили даже на электричестве. На стенах висели плакаты – виноградными гроздьями, один поверх другого: «Безопасность при работе с насосными агрегатами», «Гражданская оборона – долг каждого», «Действия персонала при пожаре». Синие буквы на блеклой бумаге, схемы водонапорных башен, стрелки, графики. Никто их не читал – мимо спешили по делам, не поднимая головы.

Старик вахтёр, почему-то встав по стойке «смирно» и отдав честь, указал наверх:

– Пройдите, товарищ капитан, на второй этаж, там в комнате двенадцать сидит товарищ Гиясов… э-э-э… Гулям Гиясович, старший инженер. Он всё знает и всё расскажет.

Сказал он это с таким убеждением, будто сам составлял список доверенных лиц. За годы службы он явно выучил каждого сотрудника, их привычки, расписания и настроения.

– Он у себя… В таком синем костюмчике и с жёлтым галстуком… седые волосы… Хорошо говорит по-русски… Говорят, даже преподавал в каком-то ПТУ или институте, – шёпотом закончил фразу вахтёр, оглядываясь по сторонам, словно опасался, что его подслушивают. Седые брови подпрыгивали на морщинистом лбу, а ус подрагивал, выдавая его внутреннюю настороженность; он говорил тоном человека, который вроде бы и хочет помочь, но боится переступить незримую черту «неположено».

– Спасибо… товарищ старшина, – ответил Ровшан и, спрятав удостоверение в нагрудный карман, двинулся по лестнице наверх.

Навстречу ему спускались две женщины лет сорока—пятидесяти, обе в халатах с цветочными узорами, поверх которых болтались вязанные жилетки. В руках у них – алюминиевый чайник и глубокие миски, прикрытые газетой, чтобы не расплескалось, не выветрилось тепло. Щёки разрумянились от жаркого подъёма, волосы убраны под косынки. Такие уж были традиции – тащить на работу то, что не съели дома родные и близкие, а потом, в перерыв, делить со всеми. Работа – место уникальное: в компании коллег можно было попробовать вилкой хоть прошлогодний снег, хоть траву с мезозойской эры, хоть замороженных червячков с Марса – всё обретало вкус, если есть вместе и со смехом.

Женщины щебетали между собой о ценах на рынке и о детях, но дважды бросили быстрые взгляды на Ильчибаева, оценивая нового посетителя. По их лицам было видно – понравился: глаза прищурились, губы тронула едва заметная улыбка. Ровшан только кивнул им, улыбнулся и поднялся дальше – времени для кокетства не было.

У двери с номером «12» он остановился. Никакой таблички, никаких фамилий – только выцветшие цифры. Видно, инструкции секретности распространялись и на Ф. И. О. тех, кто находился за дверью: кому-то из спецотдела8 казалось, что так труднее работать лазутчикам и диверсантам. Капитан постучался.

– Кто там? У меня перерыв! – раздался недовольный голос. Ильчибаев посмотрел на часы: было половина двенадцатого – до обеда ещё тридцать минут, рабочий период продолжался. Хмыкнув, он нажал на ручку, распахнул дверь и вошёл в комнату.

Это было небольшое помещение, уставленное по периметру шкафами, внутри которых пылились рулоны старых чертежей и папки с документами. Бумага пожелтела, края закрутились; на полках стояли ржавые образцы труб, куски керамики, старые лампы для спусков в коллекторы. У окна притулился зелёный сейф с облупившейся краской. Два стола, четыре разнокалиберных стула, скрипучий деревянный пол, старая люстра с одной лампочкой – вся обстановка казалась снятой из учебного фильма 60-х.

За ближайшим столом сидел пожилой седоволосый мужчина. Синий костюм, когда-то, наверное, новый, висел на нём помятым мешком, жёлтый галстук перекошен. На переносице очки с толстыми стёклами; лицо широкое, с азиатскими чертами, но глаза серые, внимательные. Это был Гиясов. Он ел селёдку с луком и чесноком, заскусывая лепёшкой; запах стоял такой острый, что у Ровшана зачесалось в носу. Рыбный сок стекал по щекам, и мужчина, не утруждая себя поисками салфетки, протирал их оторванными тетрадными листками, оставляя на бумаге жирные пятна и полосы чешуи.

– Вам чего? – недовольно буркнул он, не прекращая глотать рыбу. Голос хриплый, глухой, как будто он разговаривал сквозь ватный тампон. – Я же сказал, что у меня перерыв.

– Придётся, Гулям Гиясович, сделать перерыв к вашему перерыву, – спокойно ответил Ровшан и, не дожидаясь приглашения, опустился на стул напротив.

У старшего инженера глаза на лоб полезли от такого хамства. Он застыл, держа в пальцах кусок селёдки, как памятник человеку, внезапно вспомнившему о приличиях: челюсти перестали работать, лук с чесноком выпал из хлеба, а рука замерла в воздухе. Морщинистое лицо с прищуренными глазами вытянулось, брови полезли вверх, рот приоткрылся.

– Вы чего себе позволяете… – начал было он, но тут Ильчибаев вытащил из кармана красную книжицу и ткнул ему в лицо.

Интересно было наблюдать, как меняется на 180 градусов человек только от одного вида бумаги в красном жёстком переплёте. Ещё секунду назад в его глазах был вызов и раздражение, а теперь в них мелькнуло сначала недоумение, потом узнавание, а следом – привычный страх перед властью. Лицо стало мягким, чуть заискивающим, плечи осели, губы сложились в угодливую улыбку. Он быстро вытер пальцы об бумажный листок и сложил руки на столе, словно школьник перед директором.

– Ой, товарищ… капитан, простите… не ожидал вашего визита, ассалом алейкум, – заблеял он, резко меняя тон и скороговоркой выкатывая приветствие. Торопливо отложил еду в кастрюлю, а потом, будто вспомнив, вытянул обратно селёдку: – Будете? Угощайтесь, угощайтесь, ака9, это из запасов моего соседа, а он хорошо селёдку делает…

Ровшан не был расположен к чревоугодию, поэтому лишь покачал головой и сразу перешёл к делу. Обращение «ака» он пропустил мимо ушей – он был моложе Гиясова лет на двадцать-двадцать пять.

– Меня интересует система канализации…

Старший инженер озадаченно почесал за ухом, глядя на капитана так, будто тот спросил у него формулу мироздания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Алконавт – молодежный слэнг, означающий хронического алкоголика.

2

«Комок» – сленг, означающий коммерческий магазин.

3

Казы – конина, традиционная еда жителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

4

Сексот – сокр. секретный сотрудник. Лицо, помимо обычных обязанностей на предприятии, в многосекционном доме, квартале (махалле), исполняющее функции тайной слежки за рядовыми гражданами или чиновниками, и донесения сведений правоохранительным органам. Сексоты бывают добровольными и работающие по принуждению. Взамен им гарантируется стабильность в доходах и продвижение по службе.

5

Пиала – сосуд для питья чая, невысокая чашка с рисунками.

6

Коса – традиционный узбекский сосуд для еды, глубокая тарелка. Косушка – бытовое произношение на русском языке.

7

ЖЛП – женщина легкого поведения, термин, применяемый органами внутренних дел.

8

Спецотдел – служба, которая существовала практически в любом государственном предприятии, отвечающее за секретность информации, сохранность бумаг с грифом «Для служебного пользования» и т. д. Обычно курировалось местным отделением КГБ.

9

Ака – (узб. слово, означает «брат»), обычно обращение к старшему по возрасту. Добавляется часто как приставка к имени, например, Ровшан-ака. К младшим используется слово «ука» – братишка, братик.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов