Полная версия:

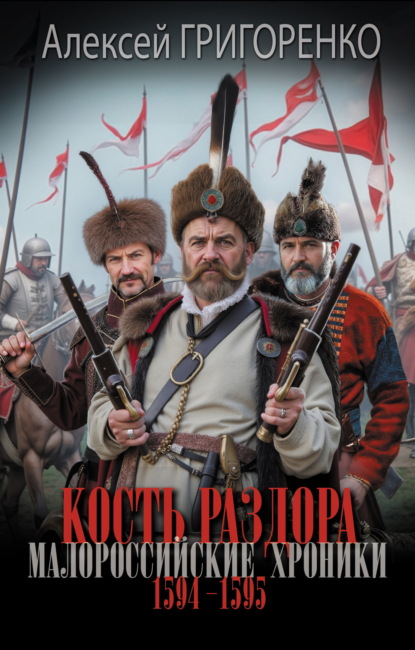

Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы

– Ото надо было пить и курить – червь бы тот и не выдержал, – сказал сморщенный.

– Ото ж и я говорю… Так от… После того, как кресты поскидали, устроили тут тюрьму для народных врагов. А потом как-то сами собой враги перевелись подчистую, и учредили здесь больничку для дураков – ходили, помню, все по двору и цветочки разные нюхали. Потом и дураков почему-то не стало, перевезли их куда-то, чи може, все стали умными. В монастырище том тогда детей поселили – уродов и инвалидов, от которых родившие их отказались. Головки беленькие, – как сейчас вижу их, – оченята синенькие, смеются, бывало, и бегают друг за дружкой, – в квача, значит, играют, только не рукой пятнают, а ножкой, потому что вместо рук у них как бы малые крылышки за спинками были, – ну чистые ангелята!.. А теперь – нет уже здесь никого, кончается жизнь… Разве что мы вот еще… не допили пока что свое… – в винных глазках его отразилась тень сожаления, жалости – к детям ли ангелам, к пропащим врагам или к тем, что тихо бродили в вековых этих стенах, погрузившись в себя навсегда, то ли к себе и плывущим над ним, исчерпавшим себя без остатка временам?..

Павло качнулся на каблуках, преодолевая ледяное оцепенение, повел ладонью по своему сырому и как бы расползшемуся лицу, обернулся назад, но города уже не увидел – на его месте дымилась гигантских размеров воронка, засасывающая пространство и время. И тут мозг небесным трескучим разрядом разорвала даже не мысль, но скорботно немой вопль о спасении, и, обернувшись к своим совопросникам, он поднял руку прочь отодвинуть эти гноящиеся глаза, тухлую закваску дыханий, россыпь сгинувших безумных словес о неизвестной ему земле, выдаваемой за родную его, – и увидел, как человечьи фигурки, подрагивающими клочками еще не размытых сочлений, пожираются серой прорвой тумана, – в осязаемо ватном и влажном последней красной искрой зажглись и погасли винные глаза старика, и на месте, где толкся скукоженный, уже расплывалась мутная лужа, в коей мок затерханный папиросный окурок.

Павло, ослепленный туманом, протянул руку вперед и сделал прочь несколько торопливых шагов, пока пальцы его не уткнулись в шершавую монастырскую стену. Придерживаясь за нее, он пошел по направлению к браме. Кирпичи размокшим хлебом крошились под его скользящими пальцами. Вскоре плоскость заострилась углом, и Павло вошел внутрь стен. Здесь тоже господствовал туман, и только с большего приближения были различимы купы рослой крапивы и битого камня. Шел по направлению к храму – воздух здесь скис, словно старое молоко, и его приходилось разгребать пред лицом ладонями, – и, если думал о чем, то только достичь крепких храмовых стен и сотворить в них едва ли не последнюю в этом мире молитву. И, может быть, умереть с ней, застыть навсегда, достигнув заветной домовины для усталой души. Ступни его ощущали уже заплывшую многолетним слоем земли церковную паперть.

Меж пальцев вытянутой десницы что-то высверкнуло теплым свечным огоньком, когда он дотронулся до холодной металлической двери, разошедшейся надвое от прикосновения. И тут грянул протяжно и одиноко колокол в небе, и развернулось отовсюду, будто веером, божественное песнопение, наполнив пространство, – удивленными немало глазами Павло увидел внутри рассыпчатый свет многих возженных свечей на медных почернелых шандалах и паникадилах и множество молящихся в храме, – перед отверстыми Царскими вратами рослый диакон, облаченный в золотые одежды, возглашал великую ектению, а по узорчатому чугунному полу, едва касаясь его босыми ступнями, двигались дети в белых рубахах до пят, – и у них как бы не было рук, или, может быть, они были просто неприметны в свободных складках рубах, но на спинках у них ткань оттопыривалась так, как если бы под ней были спрятаны малые крылышки. Тихо и счастливо Павло ощутил, как неземной благодатный свет отогревает душу его, заполняет объем ее, – и больше не вспоминаются оставленные где-то там, в далекой дали, Чигирин, вчерашняя черная рада, выкрикнувшая его гетманом Украины-Руси, и насилие этого дня, когда пролилась первая кровь; и не думается, не страдается над тем, как повернуть ветрила начальной войны козачества и поспольства и как среди этого стяжать, воплотить милосердие вживе, – и тем более не думается над блудливыми словесами тех пьяных химер, что остались в тумане. Может, и не было их, как не было ничего до этого тепла и любви, исполняющих душу.

Он наложил на грудь размашистый крест и опустил руку в кишеню, чтобы добыть оттоль полгроша на свечку. Нащупал монету и, зажав ее в кулаке, вынул на свет. Может быть, улыбался, потому что слишком отчетливо зрело в нем то, что называемо счастьем. Стоящий рядом обернулся лицом и посмотрел прямо в Павловы глаза. Был он высок, седовлас, стрижен не по-козацки. Помедлив, тихо сказал:

– Не тревожься нами напрасно, гетмане, – и ничего не страшись в священном деле своем…

Павло смотрел в его незнакомое худое лицо – на крупный нос, в светло-серые и неотмирные глаза, сидящие глубоко под бровями, – он не знал этого человека, но вместе с тем в лице его было что-то очень знакомое, степное и воинское, и был он Павлом почти позабыт в громокипящих днинах войны, и имя его, имя… И вспомнил, сказал ему:

– Знаю тебя и помню, старый товарищ мой: ты… распят под Пятком, после Острожской войны гетмана Криштофа-Федора, – распят жолнерами на манер Первозванного Христова апостола святого Андрея… Знаю и помню тебя, славный брат мой Опанасе! Радуюсь, что ныне спасен!..

– Нет, гетмане, – сказал на это ему человек, – не Опанас я Криштофа-Федора, но от плоти и крови его в двадцатом колене, смертью умученный здесь…

– В двадцатом колене… – оторопел Павло, – так значит, тебя еще, получается… нет?..

– Нет. При тебе – нет. И потом еще долго – после тебя… И вместе с тем – есть, – и мука уже принята.

– За что же муки приял?

– А за что приял их незнаемый тот Опанас? Или ты, гетмане?..

– Тебе ведомо и обо мне?..

Седой Опанасенко ничего не ответил на это, будто не слышал, и говорил все свое:

– За что принимали от века здесь муки мужчины, которые пытались исполнить то, что ты заложил, как священный завет?

– Я? – тут Павло еще более удивился. – Бог с тобой, человече, ничего-то я не закладывал, – жил и был, как прочие все.

Опанасенко снова молчал, глядя на него испытующе, и сказал:

– Ты – просто жил?

– Да, – ответил Павло, – просто жил. Так жили все до меня, и так будут жить, когда я умру.

– Всегда ли?

– Нет, не всегда. Но не мне тебе объяснять.

– Да, – сказал Опанасенко тихо, – теперь ты видишь – все завершилось.

– И – исполнены времена?..

– Ты сказал, – так же тихо ответил тот, оборачиваясь лицом к алтарю.

Неслышно, как бы по воздуху, шли дети мимо него, иногда прикасаясь к рукам его складками белых одежд, словно дыханием света; низкий глубокий глас диакона числил уже ряд заупокойных имен: Тарас и Богдан, Иван и Ганна, Мария и Тимофей, Самойло и Опанас…

«Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй…»

И исчисленные сии тоже составляли единый и неделимый народ его родины и любви, – пусть он не знал здесь никого, пусть они даже еще не пришли, не увидели блеска и глубокой сини небес, не узнали на ощупь сужденной на жизнь и смерть им земли, распростершейся привольно там, за стенами, за туманами, за великими воздушными толщами, но он, стоящий средь них и ими забытый, гетман без имени, один из многих, из многих – один, ожидающий, когда придут они в мир для жизни, славы и смерти, несет их в безмерном памятовании сердца, в чреслах своих, в гуле струящейся в венах неупокоенной крови, хранит их малые души, как немая до веку земля хранит и несет в себе семя, из коего произрастет хлебный злак, или дерево, или зелена трава-мурава, будто несет на плечах своих неустанные их дороги, пути и тропины, их скорботные, не облегченные его жизнью судьбы, и в нем столько же будущего, сколько и прошлого. Он – средоточие мира, креста, как средоточие мира, креста эти малые дети с крыльями вместо рук, проходящие в тишине и молчании мимо него, как средоточие рода своего и этот двадцатый вверх, в немыслимую и непредставимую высоту глубины бытия Опанасенко, отразивший в лице своем (и судьбе, и судьбе…) распятого в давнине 1592 года Опанаса, в смуту-войну Криштофа-Федора, – и тоже принявший смертную муку уже по делам, Павлу неведомым. В белоснежных одеждах, омытые от кровавой пены и грязи, все они будто стоят на перекрестке миров и времен, – здесь и нигде, сейчас и никогда. И легче ли тебе в этом родном и чужом стало, гетмане?..

Так было спрошено как бы со стороны, и полуда спала с очей, – и увидел: синий вечер окрасил былой желтый свет, и в хате мещанской загустевают смерклые сумерки. Все по-прежнему – домаха без дела покоится на столешнице, чуть тепла лежанка под спиной у него, и за стенами – Чигирин, родные пределы. С радостью, с облегчением и чуть ли не со слезами он снова услышал человеческие родные слова, голоса, ржание и пофыркивание лошадей, бряцание оружия, тусклое и пока прикровенное, – извечные звуки войны. Все было по-прежнему, словно в мире не существовало ни смерти, ни бранной погибели, ни ответа на Страшном судилище, не существовало ни самое истории, ни той бездны, куда он заглянул, но длился и плавился все тот же сегодняшний день, коему конца не предвиделось, да и быть не могло. Потому что иное – превыше сил человеческих.

Встал, не вспоминая уже о химерах, посетивших его, – да и было ли то, что увидел?.. Поднял правицу, вытирая лицо от испарины, – на пол с тихим звоном упала монета.

Медный литовский полгрош на свечи.

* * *Что-то странное, неизвестное прежде, зрело в нем, когда стоял в густой и пряной остатними летними запахами чигиринской ночи и пытался пугливой и слабой мыслью своей, перемежаемой молитвой Иисусовой, как бы залепить воском уши свои и не слышать треск и лязг в глубоких колдобинах череды смертных возов, наваленных застылыми мертвецами прошедшего дня, которые плыли мимо него один за другим. Единое слово билось в нем подраненной птицей, не спроможной взлететь в небесную глубь и обреченной на муку гнетущей земли, – жизнь, жизнь, жизнь – не знаю, что это, не знаю даже что есть та малая вереница дней, которые прожил сам есть на свете, – вспомнить, что было: стычки, битвы, война и расправа; и было: убийство купцов и мерзенных орендарей, и ограбление коронных обозов, походы в Угры и Валахию, чадящие дымной копотью маетности иноязыких панов, и когда удачливо все получалось, переметные сумы, набитые чужестранной монетой и серебряной утварью, – что знаю еще о себе, кроме этого? И было еще кратким солнечным сном: как жил на хуторе с Ганной, с малыми детлахами своими, как возился на пасеке с колодами в медвяном и мирном гуле роев вечных тружениц-пчел, пахал черноземлю, – да только бросить семя в раскрытую борозду не всегда успевал, уходя к Запорожью, и оттуда – к синему морю разорять тогобочные пределы османские, резать и жечь сорную погань, бурьяном нарастающую в прибрежных аулах, – и снова надбанки: бочонки с ароматными винами грецкими и груды персидских шелков, кармазинов, парчи, снова бряцание навоеванных червонных дукатов… Виновен ли? Турки, татары, единокровные ляхи, угры и волохи, с коими воевал, – мир весь, лежащий в кордоне с землей его родины, товарищество его тоже не миловал. Это и есть наша жизнь, наш удел, наша жестокая судьбина-беда: убийство, добыча и смерть… Но – ради чего?..

Возы со скрипом проезжали мимо него, уходя нескончаемой чередой в черную предосеннюю степь. Возницы, сидя на стылых телах под горящими дымными смолоскипами[7], освещающими неверным и миготливым светом дорогу, переговаривались о своем, обычном и страшном.

– Тройко детлахов у меня… – донеслось тяжким вздохом.

– Та у тебя ж чотыры по лавкам сидят! – откликнулся тот, что двигался сзади за ним.

– Та на возу – вбыти лежат, пойняв теперь?..

– Та пойняв, – хай йому грець, тому гетману! – и помолчав, снова сказал: – Чи есть в тебе зелья – хоч люльку од жаха того запалю?..

– Самому треба – не дам!

– Шоб ты здох, чортыло таке! – взъярился просивший, – Хай бы оте детлахи униатськи воскресли та й задавили б тебе!..

– Эгеж! За зелье те на яки прокльоны ты ще здатен?..

Голоса в ругани затихали, отдаляясь, и из темноты прорезался свет нового смолоскипа, новый говор: погоныч клял тещу свою за то, что борщ пересолила в обед, а сотоварищ его посмеивался и покрикивал «цоб-цобе!» на серых печальных волов.

Третий, раскинув рогожку на трупах, лежал, глядя в звездное небо. То ли думал о чем, то ли мыслью витал, то ли дремал в мерном ступе волов. Грохотали, трещали, скрипели возы, груженные смертной добычей, – и Павло снова думал о них, – что убитые эти, растерзанные и изувеченные в злобе слепо-ответной жили в стрежне судеб своих на этой земле, в трудах, радостях и печалях, были людьми – живыми и разными. Но убиты. Мертвы навсегда. А что – с душами их? Куда определил их Суд Божий – за грех отступления от святоотеческого закона церковного? Может быть, то, что претерпели они ныне, это сущее мученичество, омыло сей грех, оправдало их как-то неведомым образом?..

Подошел к проплывающему третьим мимо возу, тронул погоныча за грубый дерюжный рукав – тот оторвался от созерцания звездного неба, сел и равнодушно посмотрел на Павла.

– Как их имена?

– Яки имена? – не понял погоныч.

– Этих… Как звались они? – Павло положил ладонь на рогожу, еще теплую от тела возницы.

– Та хто их знает? – погоныч с хрустом за ушами зевнул. – Може, и были у них имена. Може, и прозвища были. Теперь как ни назови, не откликнутся…

– Есть ли дети средь них?

– Та были вроде, если по дороге не выпали.

– Их-то – за что?

– А я – знаю? Тимошенко казав, шоб род поганский вывести навсегда, шо-то такое, не розумиюся я в тех мудрых словах по письму, шо учена старшина говорит… А тебе шо – по пути, человече? Так присажуйся, подвезу, – и добавил: – Путь прямуем в самое сердце земли…

– Да, – ответил Павло, – да, поедем. Поедем…

Как был – в полотняной белой рубахе, заправленной в шаровары, перетянутый в поясе широким шелковым кушаком, без домахи, оставленной на столешнице в хате, без шапчины своей с оксамитовым верхом, сел рядом с погонычем на рогожку, под которой лежали враги. Полно, подумалось, гетмане, враги ли те, у кого уже отнято дыхание жизни по войсковому суду? И если был какой-то особливый настрой в пропавших их душах, если и было некое несуразное и немыслимое вражество к общей крестной судьбине народа, то где они ныне, как осязать их и как не простить?..

Откинул закраину полога, заглянул в запрокинутое, отливающее голубым от звездного света лицо: стылые, пустые глазницы, глядящие в запредельное, куда не проникнуть взгляду живому, обострившийся нос, впалые щеки, вздернутый подбородок, крупно-острое адамово яблоко горла, в спутанных волосах – ком запекшейся крови и черная впадина раны-дыры. Крест по недостоинству сорван с груди.

Никто. Словно не жил никогда. Ни следа, ни могилы, ни памятливого теплого слова вслед отлетевшей душе. Будто и не был зачат в давней горячечной ночи любви, не возрастал в чреве безвестной степнячки, не выходил в ее муках в белый сей свет, не рос среди подкозачат, не шел в борозде, ступая в отцов след в теплой и мягкой родимой земле, не любил никого и никого по себе не оставил.

Никто. Без имени и без жизни. Как понять его дни, изжитые до сегодняшней кары? Верно, тлел без талантов, без нажитых надбанков и добр и безоглядной удачи – серяком и голотой, тяжко в наймах работал на разворотистого господаря, – на Запорожье не близко и боязно было уйти, да и страшился, что век невзначай укоротит – так бы и дотлел, дочадил до конца своего, до сивины и хворобы, за коей ушел бы как жил, как бы и не было вовсе, – или попал бы в лихую годину в татарский ясырь – довели бы в путах его до синего моря, продали бы тогобочным купчинам в ханской столице, – хоть и рабом, но увидел бы свет за околицей господарского хутора, – умер бы там, но достойно и мученически, по-христиански, – и безмолвное тление и ничтожество изглажено было бы из небесных скрижалей.

Да и если размыслить, то не всем воевать на четыре стороны ветра, не всем добычливо уходить от наступающей на пяты погибели, не всем обладать гетманскою булавою, – хотя, как воин, не однажды прошедший огонь, Павло не мог оправдать затхлой, бесцветной, бессмысленной жизни, прожитой как бы в бессильно-злобной насмешке над здравым смыслом и смятением бесконечной войны. Но, – еще раз сказал он себе, – не всем дано дело стояния за Отечество вооруженной рукой, но ведь можно иначе, как киевские подвижники… С переметными сумами и проржавевшей от крови домахой, в реве чуждого и враждебного мира, в пищальном дыму, в осажденных, вымирающих от жажды и голода, но не сдающихся таборах, мы как бы неразумные дети, безрассудно играющие судьбой, промысленной свыше, – в сравнении с совершенными ними, укрепляющими не только себя, но и нас глубокой и высокой беспрестанной молитвой в пещерных церквах… Да, или это, – немыслимое по тяжести совершенства и духовного устроения. Но тление – серединный ли путь для немощных духом и телом?.. И может быть, требовалось немного: не творить зла.

Он, наверное, и не делал зла въяве, питая химеры, гордыню и злобу в ущемленной и иссыхающей в бессилии душе, и нужен был только прилог в меру сокрытой его ущемленности, чтобы химеры, гордыня и злоба взорвали кору благопристойности, тихости и покорности, и открылось мелкое и клокочущее русло этой бесцветной жизнишки, чтобы, конечно, взъярилась она мутным сатанинским огнем – и сгорела дотла. И дан был прилог, достойный носимых химер и жажды не заработанной власти, не возделанной, не взрощенной силы, когда подпираемые жолнерами, пришли в его селище, где влек он свои тусклые днины, комиссары-папежники, приманивая земными дарами на унию с Римом. Дары те пришлись по нему – за них требовывалась самая малость: предав Церковь Христову, увлекать и других в пропасть погибели. Тех же, кто твердо стоял на камне веры, следовало примучивать и до смерти самой, ежели не отрекутся и выдержат злые тортуры. И властвовать, властвовать, поднявшись из праха наемной работы, из собственной скверны, бессилия и ничтожества, судить и рядить над душами и телами тех, кто жил рядом с тобой, и, может быть, сострадал тебе, когда питал ты до срока немые химеры свои, выплеснувшиеся наружу в годину иудиного предательства…

Но недолги были дни, непрочна химерная пьяная власть, невелики оказались дары – битого шеляга, мелкого пенязя иль лоскута оксамита варшавского не уносишь ты в то запредельное, куда уставлены ныне освинцовевшие очи твои. Так сбывается реченное Господом: «…а иже не имать, и еже имать, отнимется у него». Простить – не могу. И знаю, что грех… Но – не могу…

И думал, все думал, закрыв рогожей лицо убиенного, думал рядом с молчаливым возницей в скорбной ночи, думал, двигаясь в мерной и бесконечной чреде, думал, видя во тьме мерцающие смолоскипы, и понимал, что неведомо как – судным словом, свершенной казнью и нынешним непрощением, – они, Тимошенко, кат-цыган, весь день надевавший петлю на головы присужденным на страту, и он, гетман Руси-Украины, как бы свершили, не понимая и не зная того, сокровенную милость небесную с этим прельстившимся, – и оправданы ныне они принятыми муками, возвращены в обитель благих, – и помилованы. Да, прощены и помилованы. И вовсе не потребно им, былым зрадцам священного, наваленным купами на эти возы, его человечье прощение, – это беда и грех несовершенной и омраченной страстями души его собственной, потому что прощены они как бы насильно Тем, Кого предали, – посредством его, неразумного и недостойного гетмана третьего удела Пресвятой Богородицы, лежащего ныне в ночи.

И как бы приоткрылся звездный полог покрывающей их мироколицы, и милость эта безбрежная и неисповедимая к бренному и неразумному человечеству так въяве встала пред ним, что Павло на мгновение зажмурил глаза в слабом и охранительном страхе без следа раствориться в этом кратком и ослепительном проблеске кипящего светом, теплом и любовью мира иного, не называемого неразворотливым словом языков. Мысль, слово, суждение, памятование о пути к завершению дней отступили, как бы и не были никогда, и единое смиренно осталось, неизносимое устами, но напечатленное неизвестно откуда огненными буквицами в раскрытой к небу душе, – мытарево прошение: «Господи, милостив буди мне грешному…», углем света прожегшее смертное вещество и остов его до самой земли. Когда растворил снова глаза, увидел ночь, небесный Чумацкий шлях, где чертили в разные стороны лучики путевые, срывающиеся со своих мест на тверди небесной мелкие звездочки, увидел снова миготливые огни, освещающие крутые воловьи бока и бессонные, сумрачные лица погонычей-посполитых. Мироколица была прежней – великой, неисследимой и всеобъемлющей, – и кто ты здесь, странник, и для чего, и как имя твое в сотворенном столь совершенно, мудро и благостно мире?.. То, что открылось, осталось в душе – так отбивается в ослеплом подвечье красный рубец, когда невзначай примешь во взгляд грозовую стрелу пророка Ильи, рубец мытаря в замершем сердце и сладостная тишина, прервавшая самое дыхание. Если бы так, в таком и сейчас ему умереть, не было бы счастья больше, полнее… Но разве ты, путник в ночи, взыскующий милосердия и любви, властен над сроками?..

Когда расстегивал ворот рубахи, улыбался блаженной улыбкой, совсем как юродивый киевский Петря, предсказавший средь прочего еще при Стефане-короле на наступающий век невиданную доселе войну, великих воителей от плоти народа и великую же народную кровь, помнил он Петрю киевского того, в тяжких веригах взыскующего креста и спасения вот уже тридцать лет у восточных врат обители славной Печерской, – и, верно, так улыбался он сам, снимая с груди своей крест червонного золота, даренный в крещении дедом еще Наливаем, ибо возница косился на него удивленно, подъяв на лоб клочкастую левую бровь. Но молчал до поры, пока Павло приподнимал с головой все задубевшее длинное тело убитого униата и, поддерживая локтем, другой рукой неуклюже надевал и спускал по лицу до шеи гайтан, и возвращал крест на грудь со спины, и после мостил безымянное тело сие на другие тела.

Впору сложить с себя уряд и податься до Киева, в сотоварищи к Петре под монастырскую браму, – так подумал усмешливо, – и возница буркнул севшим от молчания и бессонницы голосом:

– Дай спокой людям!.. Мало тебе?..

– Чего – мало? – не понял Павло.

– Возишься, возишься… Хай лежат!.. – в его голосе слышался шелест, как от точильного камня, когда остришь синее лезо домахи.

– Так чего мало? Ответь, человече.

– Крови, гетмане, – погоныч посмотрел ему прямо в глаза.

Благостыня и милость были явлены, приоткрыты, дабы помнил о них и не впадал в уныние, отчаяние, леность, но так хотелось удержать в себе этот свет, и тепло, и любовь – удержать и пребыть внутренне обновленным, иным, но явленное истекало из несовершенного вещества, из души, не завершившей свой путь, умалялось, затмилось вздымающимися страстями, памятью, где изжитое сохранилось нерушимо раздумьем о завтрашнем, о дальнейшем токе войны и взыскуемым ответом на погонычевы неразумные словеса, – и опять становилось одиноко и холодно, – и сказал:

– Сколько тебе – и всем вам – заплатил подскарбий войсковой за эту работу?

– Еще не считал!

– Считал, – сказал Павло, – иначе не трудил бы волов… Крови, может, не мало, – да только разная кровь проливается ныне.

– Какая – разная? Красная она цветом у всех, человечья…

– Да, красная и человечья, – раздумчиво молвил Павло и сказал: – Я-то, может быть, плох и жесток, но и ты ведь не лучше…

– Я не убивал никого!

– Не убивал, но от крови сей и ты часть имешь. Ну, да что тут рядить – дело такое. Война, брат, и не мы выбираем, а нас. Так что не нам здесь об этом судить. Будем жить, пока живы, и делать, что делать должны. Погоняй!..

Вороново крыло ночи подспудно разжижилось на окоеме до густой синевы, голубеющей неприметно для глаза.

Ехали молча.

Из усталого растрясенного тела Павлова и скорботливой души явленное небесами так непреложно к предутреннему часу сему совсем истекло и исчезло. В открытой степи, готовящейся приять первый луч света, было росно, свежо. Погоныч добыл из скрыни дрянной пропыленный кожушок и набросил на плечи Павлу. В достижении взгляда становились все более различимы остекленелые травы, тронутые то ли серебряной изморозью, то ли белой росой. Череда лета катилась прямиком в осень, венчающую годовой круг изобильными плодами земными, благорастворенной прозрачностью чистых воздусей, козацкими и посполитыми весельями-свадьбами на богатых степовых хуторах и в людных полковых городах, багрянцем и лиственным золотом перелесков и заповедных запорожских лесов, – вересень, жовтень и листопад, – одиночеством и печалью свершившей свою работу земли, пустой тишиной сна и умиротворения. Через две-три седмицы потянутся на полковые земли Руси-Украины толпы сидней и гнездюков из дымного Запорожского коша и с отхожих летних промыслов низовых, возвращаясь в родные гнездовья свои зимовать, зачинать новых здешних людей – будущих посполитых и козаков, приводить в лад запустевшее господарство, раздаривать матерям, женам, сестрам и дочерям дарунки заморские, побрехивать долгими вечерами в тихом светле каганцов и шандалов про войсковые запорожские свары, про шумливые рады, про волю… И ожидать начала весны, поднимать лежалое поле, на развороте сохи у соседского межевого валуна-камня, поглядывая через плечо ненароком в сторону, где уже – чу!.. – гомонит среди Великого Луга вольный кош…