Полная версия:

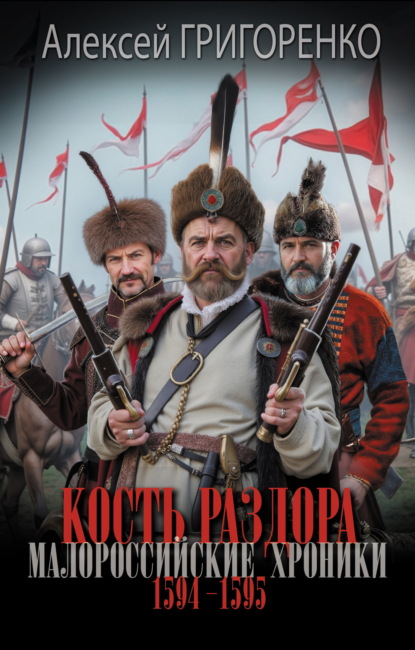

Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы

Волнами на них накатывались изнурительные, горячие запахи сердца степей – распаренная солнцем трава, остатние цветы пахли в последнем как бы предсмертно, отдавая воздухам все, заключенное в них. Вот эта жизнь, – подумал Павло, – которой нам никогда не понять, не охватить разумом, волей и словом… Можно только смиренно взирать на все это и быть частью сей красоты, неминуемо изгибающей в срок, уступающей место другому и обновленному… Но так ведь и есть?.. Мы заступили место и землю отцов, и мы делаем то, что должны – украшаем Отчизну оздобами и бороним от нашествия иноплеменных, не жалея дыхания и живота; в срок придут наши дети и будут делать все то же, и жизнь никогда здесь не прервется, не кончится, и в этой непрерывной и ненарушимой цепи, в обреченности на жизненный толк и уклад прародителей есть та счастливая мера красоты, гармонии и совершенства, что здесь и сейчас дает одинокому сердцу влиться в ток общего соборного бытия, стать бессмертным, ибо здесь – смерти нет… Так живы те, что ушли, живы и те, которые еще не пришли, но чьи пути уже приуготовлены и предназначены. Нет смерти, когда ты часть этого мира, часть целого, пылинка в солнечном свете, и за тобой стоят полки древнерусских дружин великого князя в тяжелых кольчугах на киевских кручах, и рослые козаки давнины в смертных рубахах с опущенными долу домахами, – и среди их исполинских бесплотных теней ты видишь до боли родных: деда Наливая со стариками-товарищами, и отца, и дядьев, старших братьев; и пред тобой – воины времен наступающих, средь которых тебе никто не знаком; воины всюду, везде – ибо воля и вера всегда взывают к защите… Но – что же ярыги под монастырской руиной из вчерашнего сна? И двадцатый вверх в будущине седой Опанасенко?.. И сказал отцу Стефану:

– Панотче…

Тот немо и скорбно смотрел на него, будто без изнесенных словес знал, о чем хочет Павло его вопросить.

– Да, сын мой Павло, неисповедим о нас и о нашей земле Промысел в вышних… Есть и пребудет дикое мясо на нашем поспольстве, на нас… Но что тебе до того?.. Ты зван для дела, тебе предназначенного, как зван и я для служения Богу и Покрове Сичевой. Свершим же свое, и да возвеселимся душою!.. Смотри, сын мой, на благолепие Божьего мира, ибо знаю: не будет больше сего…

– Да, панотец, – сказал тихо Павло.

– Я слишком долго живу, – сказал немного спустя отец Стефан как бы себе. – Долго жить ведь не надобно, ибо можно дожить до такого вот утра, за которое не сможешь ответить…

– Но мы ли знаем о сроках? – сказал Павло.

Блекло-голубые глаза панотца проницали душу до дна. Неизъяснимое, горестное и усталое исподволь сгущалось в священнике, и само собой вставало из памяти евангельское чтение, изнесенное бессчетно за жизнь, о человеке праведном и благочестивом Симеоне, коий, в молодости своей будучи переписчиком священных писаний, единожды усомнился в грядущем воплощении Сына Божия, и было за неверие то предсказано ему Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа. Благо ли – долгая жизнь?.. Нескончаемое время жизни лишило Симеона всех, прежде родных и любимых, обретенные бесконечные днины, заполняемые до краев новыми и новыми поколениями, были чужды и печальны, – и хотелось ему одного: глазами плоти увидеть Христа, чтобы затем упокоиться, умереть. На третьем веке своем «прииде духом в церковь. И егда введоста родителя Отроча Иисуса, сотворити има по обычаю законному о Нем, той прием Его на руку своею, и благослови Бога, и рече: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей…» Какое облегчение, радость и счастье преисполняло Симеонову душу, когда воочию увидел он Вечную Жизнь, так неразрывно соединенную со смертью его!.. Зачем же ему, недостойному запорожскому панотцу, суждено уцелеть, не быть убитым в самой сердцевине бесконечной войны, на низовых островах, где сама жизнь человеческая не ставится ни во что, когда изгибли жившие прежде, изгибли от сечи, от свинца, от каменных ядер, от татарских ножей и панских расправ, от годов, что сплыли, как льдины весной по Днепру, в небытие, – нет, давно уже нет никого, с кем начинался путь его на этой земле: изгибли други-козаки, убиты, утоплены, сожжены духовные чада, ушел в мир иной тот давний архимандрит Феофил, благословивший его на служение в вольном гнезде Запорогов, но нет смерти ему, хотя не исчислить стычек и сечей, где он сражался с молитвой и крестом, да и зачастую – с тяжелой домахой в деснице плечо к плечу с козаками в боевом крепком ряду, и не исчислить шрамов на ребрах его и в душе… Для чего, для какого свидетельства бережет его Бог?..

– Неведомы сроки… – сказал панотец. – Неведомы…

Полный день плавился, колебался разогретыми струями воздуха над степью. Сквозь пение и пересвист птиц и шорох трав в рост лошади близились звуки людей: стук колес, поступь волов, редкие возгласы погонычей – обоз правил обратный путь в Чигирин. Павло встал, глядя в сторону сущих, – и стеклянная тишина в нем и вокруг распадалась кусками, гибла, уходя в корни травы, исчезая, и душа, как открытая рана на солнце, исподволь затягивалась некоей мутной пленкой в роде пергамента, будто бы подсыхала, утрачивая глубину и объем, и он снова погружался, как в омут, в смуту, в отмщение, в гнев, что кроваво пузырились в нем, взывая к силе и деянию, из гибнущей тишины, из обманчивого покоя снова восставали сатанинские тени: комиссары, везомые запряженными цугом девками и молодицами; оскверненные храмы; расстрига в украденной у Рогозы митре, пропитой затем орендарям; экзарх патриарший Никифор, высохший до скелета от голода; погребенные ныне – и дети средь них…

Подошел к возу, на котором сгорбившись сидел темный лицом Тимошенко.

– Все ли? – безмолвно вопросил он судью, и тот ответил:

– Все, гетмане…

Двинулся к обрию и воз панотца, священник шел рядом с ним, положив десницу на верхнюю жердь борта. Павло отыскал взглядом своего погоныча и дождался, пока его воз поравнялся с ним. Сев рядом, спросил:

– Как там все было?.. – хотя знал, все знал о том, как все завершилось. Была ли в том правота, – и жестокость казни разумна ли?.. Пенилось, рвалось что-то в душе, не находило выхода и исхода, – вина ли, сострадание ли? Непримиримая ненависть или усталость от перевернувшегося вверх тормашками мира, от невозможности отделить теперь правду от кривды, белое от черного, казнь от милости, ребенка от взрослого?

– Попа соединенного живого зарыли, – сказал равнодушно погоныч.

– По праву ли сделано так? – спросил Павло.

– Не знаю, – ответил погоныч, – Лучше бы, наверное, зарубили…

– Ты ведь давеча ночью о крови, брат, говорил. Так не много ли ее ныне?..

– Много, гетмане, перехлестывает через край… А что делать?.. Только детей вот – не надо… Не надо детей убивать…

Павло ругнулся по матери, сплюнул на землю:

– А кто сказал надо?! Кто сказал, чтобы детей убивали?! Война без спросу, без разума и без разбору берет то, что ей суждено!.. Дай-ка заступ, погоныч, и кнут тоже мне дай, и подожди, пока я вернусь!

Спрыгнул с воза. Кипело, пузырилось нечто внутри, мышцы сводило судорогой упрямой и неведомой силы, в глазах рябила розовая кровавая взвесь, и громадный день до небес давил его солнцем, жаром и невыносимым удушающим запахом трав. Взял заступ, сжал в кулаке кнутовище и скоро пошел назад, к пуповине кургана.

– Куда ты, гетмане?! – взъярился над гремящими возами глас Тимошенки. – Куда ты, вернись!..

Он не ответил, не обернулся на крик и ругательства, что неслись ему вслед, – шел по траве, по мелким цветам без названия, шел по оскверненной земле своей родины, с неуемной, клокочущей силой внутри, которая выпирала вовне, в этот прекрасный и страшный мир, лежащий вокруг и везде, и называемый Русью, которую призван он сохранить ценой своей жизни и жизней других, об этом не ведающих до поры.

Здесь, у подошвы поганого капища, густой горьковатый запах чабреца и чернобыля перебивался духом прели и сырости стронутой с места земли, поднятым полем чернело притоптанное козацкими чоботами и посполитыми пятками бесславное погребение. Торчал каменный истукан, подпирая большой яйцевидной башкой небеса, бугрился склон, недвижно замерла стена трав, и дальше – простирались в запредельное, в туманном небоземе сливаясь с блеклой синью, зеленые, в первых подпалинах осени степи, где не ступала еще нога вооруженного человека, и никто не придет молебствовать этому идолу, никто не придет поминать погребенных сегодня, ибо и потомки их лежат вместе с ними.

Когда втыкал заступ в мягкое и податливое, на душе было одиноко и сумрачно: что-то снова происходило не так, как должно, и сквозила легкая и недоуменная боль, – но что? Что?.. Ведь он вернулся сюда ради милости… Или милость так невыносима и тяжела?.. Отбрасывал мягкую землю, натыкаясь время от времени на склоненные головы мертвецов, на их вздетые в подземном молении руки. Вскоре, чуть в стороне, он воткнул острие заступа в живое, содрогнувшееся вяло от боли… Смерть, цепко охватившая полузадохшуюся добычу, ослабила хватку, в недоумении отпрянув в глубь и сумрак земли. Павло осторожно, чтобы не перебить ненароком лопатой расстригино горло, обкопал голову с залепленной землей шутовской тонзурой, пальцами обмел серое неживое лицо, откопал плечи по грудь… Тело расстриги леденило ладони, и ему показалось, что он опоздал. Подхватив под руки и поднатужившись, Павло выворотил, как пень из земли, бездыханного, взвалил его на спину и отнес от общей могилы. В осыпающейся лунке-гнезде виднелись распяленные мертвые пальцы, что тянулись вслед за расстригой. Павло бросил тело, как куль, на траву, сдвинул в сторону обрывок цепи и приложил ухо к молчащему сердцу. Ничего не услышал, кроме шума собственной крови. Взял в ладонь мясо грудное, под которым недвижно лежало расстригино сердце, сжал несколько раз, ощущая, как выделяются масло и жир из ошметков земли, затем бил с силой по серым обвислым щекам, – прошло достаточно времени, прежде чем сердце расстриги слабо затрепетало и тень оживления прошла по лицу. Вскоре приоткрылись веки, и Павло увидел мутно-желтый цвет его глаз. Расстрига вздохнул и приоткрыл рот, заполненный густой черной слюной, сплюнув жижу, он выхрипел:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

О jednosci kosciola Bozego pod jednym pasterzem i о greckiem od tej jednosci odstapieniu (Вильна, 1577).

2

Так писали летописцы поздних времен, весьма и весьма ошибаясь в датах, совмещая разновременные обстоятельства. Так, даже первая козацкая война, именуемая Острожской, произошедшая при гетмане Криштофе-Федоре Косинском, мотивировалась отступничеством русских епископов на Брестском соборе, который произошел только четыре года спустя и совсем при других общественно-политических обстоятельствах, когда и вторая козацкая война 1594–1596 годов закончилась поражением и разгромом. Я привожу поминания об этих событиях, добытые воистину золотым песком из скудных летописей того времени, не синхронизируя ошибок и произвольных истолкований в датах, в именах и топографических названиях, и таковых несовпадений довольно много. Так, к примеру, война 1594–1596 годов в «Хронике Натана Ноты Ганновера – Еврейские хроники XVII столетия» отнесена вообще к 1602 году, ибо составлялась в 30-е годы XVII века, да и для этого хрониста вовсе не важна была какая-то точность – он ведь писал о другом, и волновало другое его.

3

Шеляг – древнерусское название шиллинга, применявшееся в Киевской Руси X–XI века.

4

Пытки.

5

Глиняный горшок.

6

Предатель.

7

Факелы.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов