Полная версия:

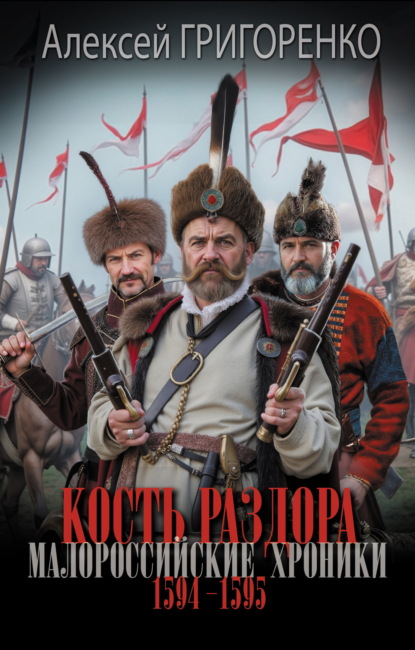

Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы

Но до этого еще далеко – осень ступает неслышной стопой на пажити, леса и степные притоки Днепра, завершение года земного 1594-го от воплощения Сына Божия в мир, и на забубенном галасливом Базавлуке, на Чертомлыке останется к месяцу листопаду лишь горстка бездомовных лихих отчайдухов оберегать войсковую армату, запасы жита-пшена, жалованные прежними королями литавры и святыню свою – церквицу Покрова Пресвятой Богородицы. Время свершает свой круг. Сколько жовтней и листопадов прожить доведется ему до скончания срока земного?.. Кто скажет?..

Когда совсем развиднелось и незнаемая округа обрела очертания и приметы, смертный их поезд остановился у большого кургана, на вершине которого стояло иссеченное ветрами и временем пузатое половецкое идолище. С передних возов что-то кричали. Погонычи спешивались, доставали заступы и шли к подножию могильника-капища. Павло спрыгнул на землю с воза и пошел по обильной росе, измочившей шаровары едва ли не до кушака, в голову, к передним возам, уже вычленив из снующих там посполитых и вооруженных козаков постать генерального судьи Тимошенки.

– Что, гетмане, не спится тебе? – неудоволенно сказал Тимошенко, когда Павло подошел. – Хочешь увидеть, как это все кончится?

– А ты, Петро, думаешь, – это конец?..

Тимошенко пристально посмотрел на него красными от бессонной ночи и крови глазами, затем крякнул и отвернулся к возам, с которых козаки сбрасывали в траву тело за телом.

Среди тех, кто занимался этим делом, был и возница Павла, набросивший на плечи ту рогожку, на которой они просидел весь долгий путь. В суетливой и мерзенной этой возне Павло заприметил вчерашнего расстригу-запроданца, схожего на хазара из-за дегтя, покрывающего его оголенное тело. На шее расстриги серел железный ошейник, на котором, позвякивая, болтался обрывок цепи. Подбородок чернел запекшейся кровью на месте выдранной бороды. На темени головы его неразумной немилосердные шутники из козаков выстригли и даже выголили острым ножом католицкую монашью тонзуру и дегтем же навели на ней крест. Химерная постать расстриги слонялась среди возов – он пытался помочь козакам, хватал трупы за ноги и отволакивал в сторону. Козаки, уставшие за ночь, гнали его от себя, ругаясь по матери, – в сером утреннем свете наступало отрезвление от вчерашнего кровавого пира, и то, что веселило и забавляло вчера, над чем издевались и хохотали, сегодня вызывало стыд и, может быть, даже раскаяние. Над расстригой вчера потешились вволю, но до конца не убили зачем-то, по неисповедимой и тайной Тимошенковой думе протащили живцом до самого сердца земли, до окаянного идолища половецкого… Был он как бы уже и не живой, не отсюда, но бегал, бренча псиной цепью своей, путался под ногами, белькотал что-то жалкое и презренное, к чему никто и не прислушивался даже, – тень с того света, воскресшая прежде времени в сером мороке потаенного утра. В молчаливом сосредоточии люди, сбросив свитки, кожухи и рогожи, копали в склоне кургана погребальную яму, и Павлу показалось, что каждый из них понимал, что происходящее в последние дни есть только начало великой и страшной войны, каковой не бывало доселе даже в воинственных и многострадальных этих краях, – войны не с поганью крымской, не со владетельной польской Короной, коей все они верно служат и подданы – до известных поры и предела, не с жадным шляхетством, но с расколом тела народного, с прелестью сатанинской, что устроилась изволением высших церковных сановников среди братьев по крови и по судьбе.

Пока посполитые и козаки заступами вынимали землю, отец Стефан с двумя псаломщиками служили панихиду по убиенным: «Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой душу усопших раб Твоих…»

Тихие слова моления о душах усопших, сладковато-прогорклый кадильный дымок и нестройное пение клириков в струях легкого ветра доносились до Павла, как бы удостоверяя открытое ночью. Тимошенко, стоявший с ним рядом на краю углубляемой ямы, кривился, как от боли зубовной:

– Как собак их зарыть!.. Как собак!.. Бесы принесли того старого Стефана!.. – Белая и пронзительная ненависть, как роса на траве, горела под насупленными бровями его.

– Долог и многотруден путь предстоит, Петро, – сказал он, беря в горсть Тимошенково предплечье и глядя в глубину его глаз, где малыми сполохами будто отсвечивала душа этого человека, волею судьбы и волею рады поднятого из куренных атаманов на уряд-служение генерального судьи Запорогов. – Побереги свою пристрастную силу для достойного дела!..

Тимошенко сбросил его руку, обжег взглядом:

– А это что – не достойное дело?! Или что-то было не так?

– Ты сделал свое, – ответил Павло. – И больше нет твоей власти над ними. Ты сделал, что мог и что был, может быть, должен. Теперь череда не твоя…

Сычание, клекот вышли из груди Тимошенки, будто не хватало слов в языке, и белым, лихим светились глаза, устремленные на Павла.

– Почему… – тихо и медленно, справившись с собою насилу и потому чеканя каждое слово, сказал он, – почему эти выблядки, христопродавцы и зрадники отпеваемы по канону Церкви, от которой вольно отказались?.. Я тащил их сюда, трудил людей и скотину, чтобы от них не осталось никакого следа в Руси-Украине, чтобы их не было, не было, чтобы никто никогда не узнал нашего позора, ведь это мы – через них – предавали Христа иезуитам… Где еще было такое?.. Где?!

Павло молчал. Ему нечего было ответить судье.

– Мы, гетман, должны остановить это, пресечь, уничтожить! – он будто бы заклинал некие силы. Но разве круг времени на земле возможно остановить и стронуть назад?..

– Да, – сказал Павло, – Это так. Но посмотри на этих своих – они уже мертвецы. Ты их остановил, уничтожил. Так не труди над ними души…

– Но правосудие, гетман, еще не закончено. Они должны быть зарыты, как падаль, – и без прощения!.. Нечего здесь делать попу!..

Павло горько усмехнулся, сказал:

– Здесь ты не властен. Ты судом своим никаким не отменишь Господня суда. Панотец знает, что делает. Этим убитым ты ничем не сможешь уже повредить.

Павло видел и знал, что Тимошенко не вразумился, – да и разве словами кого вразумишь? – что потребовалось ему самому этой ночью, чтобы хоть отдаленно что-то понять, чтобы хотя бы приблизиться к чаемому? Ничего не изменяют человечьи слова, износимые худыми устами, – так думал, и слышал, как отец Стефан уже завершает панихиду: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшихся рабов Твоих, братьев наших…»

Козаки и посполитые яму уже тем временем завершили работой и выбирались наверх, подавая друг другу руки и заступы. Вскоре на дне ее совсем никого не осталось, кроме голого, заходящегося хрипом расстриги. Он безуспешно сучил слабыми ножками по осыпающейся земле, с разбегу бросался на высокую стену, цеплялся ногтями за край, за клочья травы, но падал, скатываясь на дно, бренча цепью, скуля и хныча о взыскуемой помощи. Никто на него не смотрел, никто не подал ему ни заступа, ни руки. Козаки в хмуром молчании отходили к возам, к груде закоченевших тел, наваленных в высокой траве. Отец Стефан, не глядя на подходящих, сгорбившись, сидел на ближнем возе, перебирая четки, сработанные из пересохлых от давности ягод шиповника.

– Можно ли, панотец, нам начинать? – спросил один из козаков, подойдя к нему.

Он ничего не ответил, как бы не слышал вопрошания козака. Понуро отвернул лицо свое в открытую степь, к встающему из-за черты окоема большому багровому солнцу.

– Ну, что вы там баритесь?! – сипло разнесся голос судьи. – Начинайте скорее!..

Расстрига так и метался внизу, пытаясь увернуться от падающих на дно ямы тел.

– Проклятые смерды! Холопы! Быдло козацкое!.. – визжал он, плача в голос, уразумев, что задумал о нем Тимошенко, бросался к высокому краю, скребясь по глине наверх, но тяжелые, как бревна, мертвецы, падающие на него, сносили его снова на дно. Расстрига извивался, как уж, придавленный тяжестью упавшего тела, и едва выскребался из-под него и выбирался наверх, как новый мертвец, сброшенный козаками, налетал на него.

Было, сказывали, и с ним: тяжесть постов и долгота молитвенных служб, невозможность по данности к духовному совершенствованию и особливому подвигу, – и ложно-смиренное подчинение ересиарху на митрополичьей кафедре киевской с епископами-клевретами, развязавшей руки на злое. В кратком владычестве, освобожденный от служб монастырских на волю, которая вышла хуже последней неволи, дорвался он в орендарских шинках и броварнях до сладкой медовой варенухи, до деренивки, дуливки, калганки, паленки, до самой дрянной чикилдихи-мокрухи, не говоря о грабованых винах церковных, о пенных пивах и крепких медах-поставцах. Раздобревший на немонастырских дармовых, обильных хлебах, сыто в голос рыгая, ездил он по селам в мягком шляхетском берлине, запряженном кровными – не его – рысаками, ездил, как почти комиссар: в богатой, тяжелой оксамитовой рясе, в сафьяновых чоботках, с подборами подкованными серебряными подковками, в уставленной жемчугом великодней епископской митре, утянутой под шумок из церковной ризницы в Киеве, у самого превелебного Михайла Рагозы; паном-хозяином заходил в церквицы, мурованные коштом поспольства, трепал за бороды забитых сельских попов, бил их кийком по потылицам да по бокам, лишал добр и дворов, выгоняя за села, – и снова пил и гулял, испроедал посполитых, требовал, чтобы местные девки танцевали перед ним, пока он заливался вином, знаменитый осенний танец «Ходит гарбуз по городу», кострубато и пьяно белькоча ту брыдню про вселенское первенство папы, под высокое слов свое запуская за пазуху девкам и даже молодайкам нечистую похотливую руку. Наконец, остановился для жительства в Надточном-селе, иссек розгами до полусмерти попа Методия тамошнего и отдал на подальшую расправу комиссарам-папежникам, кои заточили Методия того безвестно куда. Снова насильничал девок, снова безустанно пил и гулял, заложив другам-орендарям безвыкупно причастные потиры, дискосы, чаши сколько их не было в той церкви надточенской. Мог делать и больше того по благословению римскому. Потому что почиталось все это отнюдь не грехом, а напротив, едва ли не апостольским подвигом – как возвращение из греческой схизмы в лоно истинной Церкви, под ватиканскую длань заблудших надточенских парафиян.

Ныне же наступал час расплаты. Расстрига скавчал битым цуциком, просил о даровании жизни, клялся в оставлении богомерзкого дела. Силы покидали его. Униатские трупы в падении вздымались на-попа, переворачивались и застревали в общей куче на дне. Жалкий сей человечек уже не пытался вылезти из-под них и выскрестись наверх. Сидел, заваленный по поясницу телами, и по-звериному выл.

Дело шло к завершению – на траве подле возов осталось одно только тело… Был это посиневший от смерти ребенок, мальчик пяти-шести лет, пробитый в беге пикою со спины и скорчившийся в муке предсмертной, будто хотел спрятаться от настигшей его боли в себя самого. Козаки стояли кто где, опустив головы долу. К чему им было оружие, воинственные оселедцы, замотанные лихо за уши, широкие шаровары, если начавшаяся война не щадила и малых сих, невиновных в родительских прегрешениях? Никто, даже судья генеральный, не мог вспомнить и объяснить, кто и за что прободал пикой этого подкозачонка. Козаки стояли недвижно. В яме нечеловечески завывал отступник-расстрига. Убитый ребенок лежал в примятом круге травы.

Невесть откуда сгустилась и пала на них тишина – только неуемный ветрец раскачивал разноцветье высокой зеленой травы. И потому оглушительно и полохливо заскрипел, заклямкал колесами, ступицами и растрясенным начиньем тот воз, где сидел панотец со псаломщиками, разворачиваясь на прибитую колею, которой пришли они утром, отъезжая прочь от не зарытой могилы.

– И малого этого ты не можешь простить? – сказал тихо Павло насупленному Тимошенко.

Судья скрипнул зубами, цыкнул на землю желтой цевкой слюны и хрипло сказал козакам:

– Кто-нибудь! Бросьте пащенка на место его!

Никто не двинулся к посиневшему от смерти ребенку, никто глаз не поднял, никто не услышал сего, кроме Павлова погоныча. Он обернулся к судье и тихо сказал:

– Вот придем назад в Чигирин и скинем обоих вас с уряда…

Тимошенко горячей рукой схватился за саблю – и лезвие ее будто само по себе с тихим посвистом выблеснуло из ножен.

Павло едва успел сбить погоныча с ног, свалить его сильным ударом в плечо, как сабля судьи со смертным шорохом рассекла воздух над их головами, дохнув сухим, колким жаром. Во мгновение Павло бросился к Тимошенко и успел удержать вздетое для другого удара запястье, выкрутить черен из сведенных судорогой пальцев.

– И это тоже – твое правосудие?.. – выхрипел он в налитое кровью лицо Тимошенки.

Судья едва ли не рычал по-звериному, крутился в крепкой хватке Павловой, рвался к скрючившемуся на земле погонычу, прикрывшему обеими руками голову в ожидании немилосердного боя, но вырваться Тимошенко не мог, силою уступая Павлу. Погоныч помедлил и встал, отряхивая от праха порты и затравленно поглядывая на козаков. Те стояли недвижно, каменно – за оружие не взялся никто.

– Хватит, – сказал Павло. – Не доводи до греха, Тимошенко. Верши дело свое, да возвернемся до тьмы в Чигирин…

Растрига в яме примолк, почуяв нарождающийся раздор и разброд. Выскребся-таки из-под трупов, подлез на карачках по ним к краю, зацепился пальцами за траву и высунул тонзурную голову с начертанным дегтярным крестом.

– Панове козаки! Милостивии господари! Дозвольте мне детлаха того вкинути в халдейскую печь сию, достин бо кары небесной… – залепетал нечто по письму, и в желтых, как у кошки, глазах его высверкнула надежда, – а за то милуйте мя, неразумного, чернеца недостойного, бо клянусь в вышних Богом, шо вернусь в кляштор свой, рекомый монастырищем, приму епитимью, а по-вашему – прощу, затворюсь навек в мрачных хладных печерах, надев даже тяжки вериги и путы на выю! Милуйте, братчики, Христом Богом нашим, пробачьте за папу того, не хочу бо страдати за его первенство – хай йому грець!..

Красным своим сапогом, словно сшибая с гряды капустный кочан, Тимошенко с силой ударил расстригу прямо в лицо. И тот, крича и вопя, провалился на дно ямы, как в преисподнюю. Затем судья подошел к тому, что в жизни было ребенком и чему не дано было времени вырасти в парубка, в мужчину и воина, взял его за ногу и поволок по траве к яме. Тельце, сведенное судорогой смерти, так и не распрямилось в движении, не разогнулось, глухо упав на трупы изживших свое под небом этой оскверненной земли. Расстрига боком лежал на других и уже не стонал, не скулил, но плакал тихой слезой. Спина его на мгновение замерла, когда упал на нее первый ком земельного праха. Козаки и посполитые завзято принялись забрасывать яму, чтобы скорее закончить эту нечеловечью работу. Идолище на вершине кургана безучастно и каменно внимало кутерьме у подошвы, как бы свидетельствуя равнодушно пред небесами о начале новой, без счета, войны – войны со своими, где гибнут, как и в войнах других, дети и старики, юродивые, не причинившие зла никому, и монахи, старцы и воины без числа.

Павло отвернулся от ямы, ступил в открытую степь замедленным шагом, как бы во сне, оставляя за спиной сухой шорох падающей земли. Дни его были еще не изжиты, не совершено главное дело, и, может быть, где-то на дне души его зрела, набухала в предчувствии тихая зависть к этим убитым, изувеченным людям: они упокоены ныне, и нет больше боли, разрывающей тяжести выбора, нет страдания жить, сползая в небытие и возможное непрощение, – под этими небесами, на этой суровой, не знающей пощады земле, – они упокоены, отпеты по канону Церкви апостольской и преданы земле, что их породила.

И они прощены.

Так ли умрет и он, гетман Руси-Украины, выброшенный слепою судьбиной на гребень людской в эту лихую годину, в эту смуту, каковой не бывало от века здесь, близ великой крестильной купели – Днепра, близ матери просиявших в веках городов русских – златоверхого Киева, дарует ли время, судьбина и Бог и ему со славою умереть, быть отпетым, отмоленным в заупокойной панихиде по исшедшей из тела душе и прахом вернуться в лоно материнской безгласной земли?.. Тот странный сон вчерашнего дня, отбивший в подвечье сквозь толщу времен несуществующий ныне и разрушенный в оконечности лет большой монастырь, встал из его воспаленной души, и он подумал о том, не родившемся еще двадцатом вверх Опанасенке, про то, что он сказал. Знал, знал он о смерти его, Наливаева внука. Но не поведал ни слова. Да и как ему было поведать, вмешиваясь смертным, плотским словом своим в ток приуготовленного к свершению силами, неподвластными человеческому разумению? Но если тот двадцатый в череде Опанасенко в исполненных временах, в оконечности их помнил и ведал о смерти его, значит, все это было (и будет…) не зря, и умрет он со славою и с достоинством, и, даст бог, смерть его будет красна…

А может, страшна? – да так, что на века содрогнутся живые, прикасаясь воспоминанием к этому утру, в котором он бредет по росе среди трав и последних цветов лета 1594-го, среди крепкого настоя пахощей открытой степи, заливаемый малиновым солнцем?.. Но он не знал ни о чем и ни о чем не догадывался, и к восставшему в памяти сну отнесся почти что легко и с усмешкой, подумав: плачет-зовет тебя киевский Петря под монастырскую браму лазаря петь… и все-таки что-то в нем было не так.

Вскоре вышел на колею и увидел недвижно стоящий воз отца Стефана. Панотца не было в нем, псаломщики же беспробудно спали на дне, подложив под головы скуфьи. Торкнул одного из них:

– Где панотец?

Причетник хлопал спросонья белесыми ресницами, щурился от света высокого солнца. Рот его неудержимо распирала зевота, и сквозь нее он едва смог ответить:

– Панотец в степь отошли помолиться, дабы никто не мешал… Приказали дожидаться обоза… А что, поховали уже соединенных?..

Павло не ответил, сел на землю под воз, склонив тяжелую голову на колени. Саднило в глазах, будто вместо слез был в них песок. Он прикрыл веки и провалился в ничто.

Вскоре с отхожей молитвы вернулся отец Стефан и сел на землю рядом с Павлом. Белое солнце поднялось уже высоко. Широкая безбрежная степь полнилась звуками жизни, для которой не существовало смерти. Панотец смотрел в колыхание трав и цветов, слушал птиц, внимал тишине сердца земли. Он думал о том, что такого покоя и такой тишины с ним еще не случалось, хотя дни его были долги и отдачливы. Еще думал, что жизнь уже прожита, почти что окончена. Скоро отправляться в другую дорогу. На кого в этой смуте оставит он святую Покрову Сичевую и церквицу светлого Ее Имени?.. Впрочем, что он и кто?.. Пресвятая Дева распорядится и без его слабой заботы…

Двадцатилетним парнягой, молодым козаком, сбросив червонный жупан и изломав в куски каленую тяжелую саблю на проще в Киево-Печерской обители, он отошел душой своей от войны так внезапно и скоро, что до сих пор не мог для себя уяснить, что же с ним произошло в той давнине. Стал послушником, затем чернецом. Потом и кровью, веригами и бодрствованием искупал он прегрешения своей юности, но не с полоненными волошанками, что можно было бы объяснить и оправдать по слову Псалтири «Грех юности моея и неведения моего не помяни», но страшные грехи убийства в походе на Яссы, – и он молился о них, о безымянных душах троих врагов-человеков, которых тогда зарубил. Душа в покаянии просила затворного подвига по примеру древних великих отцов, но архимандрит лавры Феофил распорядился иначе его жизнью и жаждой духовной… На той давней и памятной проще казалось ему, что с этой поры не увидит он больше низовьев Днепра, как и не вернется в мирскую, посполитую жизнь, – да и как совместимы друг с другом иноческое сокровенное житие, инакое во всем, и кровавый подвиг вооруженного воина? – но довелось-таки возвернуться ему на неспокойную многолюдную Хортицу, в кош Запорожский, где к тому времени уже не осталось в живых ни единого, с кем он некогда отправился под Яссы когда-то. Но были другие вояки, новые отчайдухи – днепровские острова не оскудевали на люд. Вернуться, чтобы стать служителем у главной святыни вольнолюбивого рыцарства запорожского, у знатной в веках Покровы Сичевой, – и духовным отцом каждому православному, здесь обретающемуся. С тех пор минуло полвека, и жизнь изжита без остатка. И больше не довелось ему увидеть зрением плоти свой монастырь, сияющий россыпью куполов на зеленых киевских кручах.

Тревожная, трудная и лихая выпала жизнь панотцу – но и счастливая. Да… И счастье это было не только духовным и прикровенным, когда молебствовал в переполненной вооруженными козаками церквице пред славным образом Пресвятой Девы, ощущая лицом и душой исходящую от Нее силу нетварного света, огня, но было – среди разливанного моря смертей и походов – и тихое счастье сотворенных, исполненных солнца и земной красоты дней, когда он чувствовал, знал, как течет река времени над благорастворенными воздухами, над этой землей и над миром, лежащим в неправде, – и река эта милостива, покойна и величава. Теперь он мог обернуться назад, в прошлое, в старые добрые дни, потому что стал как бы тенью ушедших или их полноправным посланником в будущину, которой они не достигли. Разве он не понимал того Наливая со стариками, сложившими головы в Кафе? Если бы не был облечен саном духовным и дожил до такой вот преклонной поры, он был бы в числе тех дедов, совершивших последний смертный свой подвиг, – да, безумный в меру трезвого размышления, но не безумнее тихой и мирной кончины в родной хате под образами.

Оглянуться пред смертью и снова увидеть их, как живых, в обретенном бессмертии. Вот они, его былые товарищи-дети: множество, тьмы разноликих и разноголосых, объятых одним устремлением к воле, свободе Отечества и к войне за нее. Вот они снова: сильные, непреклонные и бесстрашные, с усмешкой и последними матюками всходящие на смертные плахи, – такими они остались во вместилище памяти. Эти люди старых времен, когда турецкий султан, сидя в Константинополе, слыл гетманом запорожским, исполинскими и непримиримыми даже до смерти тенями восставали в крутой высоте взвеси воздухов и смотрели на покинутое ими дымное Запорожье, – он видел их иногда прямо под солнечным шаром и под россыпью звезд, над мраморными глыбами облаков, привольно плывущих по небесному океану, – он помнил их имена, хотя не каждого смог он отпеть, но за каждого и доселе молился, – прощены ли их души там, в другой уже жизни, где свет светел, а тьма черна и безжизненна? Изглажены ли из книг судьбоносных их прегрешения, малые и великие?..

Он остался в жизни один нести тяжесть знания и печали. И теперь в расцветающем дне у безвестного степного кургана, где кончали свое дело их дети и внуки, ему по-стариковски казалось, что те, отошедшие в смерть и по неимению его рядом с ними исповедовавшиеся Богу, Днепру и своему кошевому, были другими во всем, – и не было горестней смуты. И не было бы, если бы и они, чьи имена им не забыты, достигли будущины, как он, их духовник. Впрочем, кто знает о том?.. Каждый несет свой крест и живет в назначенный срок. Если попущено свыше – стало быть, для вразумления, за грехи, за неусердие и забвение долга. Разве не оскудела благочестием русская Церковь за последние времена? Сравнить ли как все было при русских князьях, сыновьях и внуках святого Владимира?.. Озимело православие русское, в гордыню пришло и в упадок. Потому-то панство отечественное католичится, слепнет от лакомства властью, даруемой королями отступникам…

И теперь – эта смута… Выстоять, обновиться духовно в страданиях, отсечь ветхое и истлевшее, выстрадать волю и истину… Я мал и недостоин судить о Промысле вышнем, хотя прожил долгую жизнь и скоро отправляться в другую дорогу, – но что есть моя жизнь в сравнении с тем днем, что как тысяча лет, и с той тысячей лет, что как день?..

Так сидел, прижмурив на солнце глаза, на теплой земле, в тишине, не зная о том, что эта тишина, исполненная звуков живого и вечного, ныне последняя на многие и долгие годы, когда не станет уже и его самого, не станет Павла, спящего рядом, не станет детей и внуков его, но и правнуки и другие за ними не доживут до такой тишины… Не знал панотец ни о чем, и, казалось, ни о чем таком и не думал, но видел только всегдашние непримиримые тени, стоящие под зрелыми облаками дня месяца августа-sierpień’а и смотрящие с укоризной на происходящее здесь, на оставленной ими земле.

Отлетевшая было душа вернулась в смертную плоть, и Павло будто почувствовал со стороны жгущий взгляд чужих глаз. Он вскинулся, встряхнул головой и окончательно проснулся. Увидел рядом с собой отца Стефана и немного смутился. В остаточном, в отлетающем прочь сне понял, что не священник разбудил его взглядом.

– Простите, панотец, что не дождался вашего возвращения… – сказал Павло, но отец Стефан словно не слышал его, погруженный в иное.