Полная версия

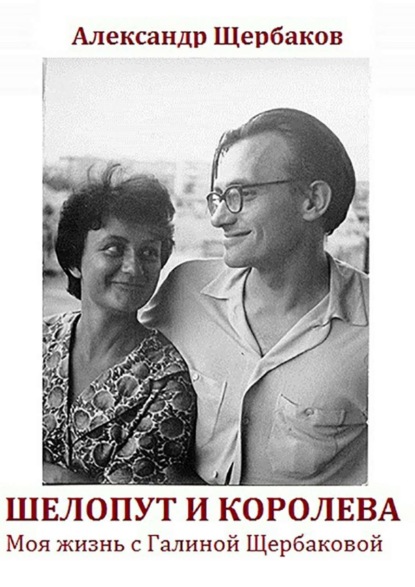

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Потом Саша заправляет другую кассету, и все замирают, пока не кончается пленка. Это Окуджава. Кто-то привез из Москвы новую запись, и мы пока молчим. Это потом, через несколько дней, когда впитаем новые мелодии и слова, начнем петь и про Ваньку Морозова, и про дежурного по апрелю… Солистов среди нас определенно нет, но вместе петь любят все. Наконец, и Саша, уступая нашим уговорам, берет в руки аккордеон, который он взял на днях в пункте проката, и девушки уже старательно выводят: «Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня…».

Разве я мог оспорить утверждение Галины «В Ростове мы были счастливы»? Расставаться с ним было и для меня – как рвать по живому. А тут еще ее стенания… Я был не на шутку сердит.

Но на другой день поймал себя на ощущении, что… уже скучаю по ее тревожной, верной мне и всегда нежданно-негаданной душе. И куда-то стала уходить обида. Вместо нее на поверхность сознания всплыло давно усвоенное убеждение: любимая женщина прекрасна во всем! Разве до этого с ней не случались приступы тяжкого смятения? Но могли ли они остановить мое влечение к ней? Так что же сейчас быть в обиде на человека, которому и так плохо…

Еще со времен Челябинска ко мне благословенно пришло понимание: в таком недуге ей помочь, так сказать, конкретно-предметно невозможно (он воспроизводится изнутри независимо от внешних обстоятельств), лечить его – только изводить организм на борьбу с самим собой. Тут можно и нужно… пожалеть. Жалость отнюдь не унижает человека, а, как известно любой доброй душе, усиливает любовь. «Избыток» же любви всегда подскажет, как в конкретном случае поступить. В связи с тем письмом, ясное дело, не надо было заморачиваться проблемой возврата в Ростов: там все равно рано или поздно возникли бы еще какие-либо причины уже иных страданий…

Могу признаться: этот вопрос – как мне повести себя в отношениях с такой вот Галиной (она, как читатели поняли, бывала очень разной) – оказался самым трудным для меня за всю мою жизнь. Я был в свои 28 лет и не мудрым, и не искушенным в житейской психологии. Одна любовь подсказывала дорожку в этом моем туманном и одиноком лабиринте. Она и навела на догадку: ничего не следует прямо противопоставлять депрессии – ни обещаний «все образуется», ни призывов побороть себя саму, ни докторских снадобий. Только – некое конкретное действие, пусть даже самое обыденное. Или тоже очень конкретное и немедленно выполнимое решение.

В данной истории случилась счастливая находка творческого отпуска. Это было сделано по наитию, «методом проб и ошибок». Ошибка была на кону, но выиграла – проба.

А что оказалось бесспорно правильным – это НЕборьба с ипохондрией, подавленностью в вульгарном, психиатрическом плане. Победа в такой борьбе почти наверняка стала бы убиением творческого начала в художественно одаренном человеке. Я понял это позднее, когда Галину признали безусловно талантливым писателем и когда у некоторых критиков появилось рядом с каким-то названием ее сочинения словечко – «депрессивное».

Вот тогда я собрал в кучку имеющиеся у меня в памяти сведения (довольно скудные) из Фрейда, Ломброзо, профессора Сегалина, рассказы о психологических особенностях интересных мне писателей и… И очень хорошо понял горькое откровение философа и психолога Андрея Васильевича Коврина, бедного героя чеховского рассказа «Черный монах»: «Если бы Магомет принимал от нервов бромистый калий, работал только два часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки».

Со всей определенностью Андрей Коврин осознал данную истину после того, как его, имевшего несчастье пострадать от мании величия, излечили от этого лиха. А ведь приходивший в его галлюцинации черный монах предупреждал: «Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди… Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо». Да, нам известно, что однажды (или не однажды?) черный монах чуть ли не в явь привиделся писателю, но мы же отдаем себе отчет, что автор и «прямой речи», и образа мыслей ковринского призрака – Чехов! Однако сколь же безотраден удел стадного человека!

Чеховский герой «думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под сорок лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли, – одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть».

«Черный монах» – произведение замечательное не только своими художественными достоинствами, но и типично «чеховской» послеиздательской судьбой. Сам Антон Павлович еще до публикации задал немудрящий, непритязательный тон: «Это рассказ медицинский, historia morbi» (история болезни). Редактор журнала «Артист», представившего его читателю, Ф. Куманин делился в разговорах сомнением: «Вещь не из важных, очень водянистая и неестественная… Но знаете, все-таки Чехов – имя… Неловко не напечатать». Многие критики увидели в сочинении лишь выразительное описание болезни героя, отразившейся на жизни близких людей.

Не будем прослеживать, как за 120 лет менялось отношение к «Черному монаху». Ну, а я вот еще увидел и тему сохранения творческой личности, убережения ее от участи стадного человека.

Самоочевидно, при этой-то тематике и таком убедительном изложении Чехов не мог избежать подозрений, что изобразил самого себя.

В письмах Антона Павловича, несмотря на их внешнюю пушкинскую словесную легкость, встречается много выражений, отражающих его внутреннее сумрачное состояние. Видимо, «переходные состояния» бывали нередки.

Думаю, меня не заподозрят в соображении, что склонность к «депрессивности» есть признак талантливости. Но с какого-то времени я не сомневаюсь в том, что большинство талантливых людей, особенно в литературе (проза), не просто склонны впадать в состояние подавленности – им это для чего-то необходимо. У каждой ремесла свои профессиональные риски…

…Однако, тем не менее, в жизни Галины была придурошная попытка обрести спокойствие при помощи специфической медицины.

Чин члена редколлегии «Журналиста» автоматически делал меня и мою семью пациентами так называемого четвертого главного управления Минздрава СССР. Это была привилегия. Проходя медосмотр в соответствующей поликлинике, Галина на типовой вопрос «На что жалуетесь?» простодушно поведала, что ее донимают какие-то не мотивированные страхи. В нормальном советском медучреждении такое признание в самом серьезном случае вызвало бы сочувственный кивок головой. Тут же была проявлена соответствующая рангу ведомства озабоченность, закончившаяся настоятельной рекомендацией… проконсультироваться в психиатрической больнице им. Кащенко. И Галя туда пошла.

Я не помню, что у нас предшествовало этому ее походу. Но не думаю, что Галина что-то сделала, не поставив меня в известность. А значит, я не возражал. И, кажется, знаю, почему. Незадолго до того было такое происшествие. Дома раздался телефонный звонок.

– Вы Александр Сергеевич Щербаков?

– Да, я.

– Ваша жена упала в обморок на улице. Она сейчас у нас. Можете приехать забрать ее?..

Это случилось возле памятника Ивану Федорову, первопечатнику. Сердобольные женщины из организации, находящейся в тылу памятника, под аркой, принесли ее в свой офис и позвонили мне. Я нашел Галину лежащую на скамейке, сделанную из стульев, но уже хлопающую глазами и говорящую. Женщины предлагали вызвать «скорую», но я сказал, что меня тут ждет такси, и не будем спешить со скорой.

Это был приступ анемии, «малокровия», преследовавшей ее с рождения в пору великого сталинского голодомора до последних дней. Такая встряска не могла не повлиять на меня, и, видимо, в несколько оцепенелом состоянии я и пропустил мимо своего внимания случай с посещением больницы им. Кащенко. Конечно, то была моя оплошность: как знать, чем это могло кончиться?

Но… на этот раз восторжествовала, я бы сказал, солнечная, живительная сторона ее малорусской натуры. С каким-то неизъяснимым юмором она изображала встреченных ею прогуливавшихся меж кирпичными старозаветными корпусами необычайно сосредоточенных, погруженных в себя их обитателей, а на вопрос о собственно консультации лишь отмахнулась: «Глупости все это». Из чего я заключил, что, к счастью, она попала действительно к порядочному профессионалу. Правда, он что-то из аптечного все же ей выписал, но… это было еще до того, как хронические хвори приучили нас относиться к докторским рецептам с должным уважением. И весь этот эпизод был благополучно похоронен в памяти.

Я уверен, девять из десяти читателей, задумавшись о затронутой мною теме, спросят: а Зощенко?! Нет, я не забыл, что один из самых лучших русских писателей XX века сложил трилогию о духовно-нравственном здоровье («Возвращенная молодость», «Голубая книга», «Перед восходом солнца»), в центре которой как раз находится проблема «депрессивности».

Прежде чем высказать свою скромную мысль по делу, не могу удержаться и не привести предуведомления Михаила Михайловича к «Возвращенной молодости». Словно отвечая Чехову, заметившему: «Предоставьте нам, лекарям, изображать калек и черных монахов», он пишет: «Ах, мы тревожимся в особенности за одну категорию людей, за группу лиц, так сказать, причастных к медицине.

…Этих лиц автор покорнейше просит поснисходительней отнестись к нашему труду. Автор, в свою очередь, тоже обещает им быть снисходительным, если ему случится читать повести или там, скажем, рассказы, написанные врачом, или родственником этого врача, или даже его соседом. Автор просит у этих лиц извинения за то, что он, работая в своем деле, мимоходом и, так сказать, как свинья, забрел в чужой огород, наследил, быть может, натоптал и, чего доброго, сожрал чужую брюкву».

Ну, а говоря по существу, мне не кажется верным основополагающий тезис Зощенко.

«…Некоторые знаменитые люди рассматривали свою хандру и «презрение к человечеству» как нечто высокое, малодоступное простым смертным, полагая при этом, что это не признаки физического нездоровья и не результат неправильной жизни, а что-то возвышенное и исключительное, полученное ими в силу большого назначения жизни.

Обычно биографы из почтительности поддакивают этим мыслям и утверждают, что гениальный человек не мог ужиться в той пошлой обстановке, которая окружала его.

Между тем хандра есть совершенно определенное физическое состояние, вызванное либо неправильной работой нервных центров, а стало быть, и неправильной работой внутренней секреции, либо нерасчетливой тратой энергии, не пополненной вовремя. Сколько мог заметить автор из тех же биографий, физически здоровый человек с неутомленным мозгом не имел ни презрения к людям, ни хандры, ни ужасов пошлости, а если находил эту пошлость, то работал и боролся за то, чтоб улучшить будущее. Но, заболев, всегда приобретал эти свойства».

На мой взгляд, это какое-то упрощение – считать, что все – от переутомления или механического сбоя действий нервных центров. С какого, спрашивается, рожна им вдруг взять и начать работать неправильно? Мне кажется, Михаил Михайлович гораздо ближе к правде жизни в другой своей догадке: «Казалось, высокий ум несет беду, горе, болезни. Однако эти страдания вовсе не относились к высокому уму. Они относились к уму, главным образом связанному с искусством, с творчеством, в силу особых специфических свойств этого ума, в силу склонности этого ума к фантазиям, к сверхчувствительным восприятиям. …А свойства ума являются только лишь благодатной почвой для их возникновения».

Должен сказать, Зощенко, бесконечно интеллигентный человек, в конце третьей из этих повестей помещает очень основательную оговорку: «Я только делаю предположение».

Ну, вот и я делаю допущение, отличное от его предположения: «депрессивность» у определенного вида людей (в него входит и сам Михаил Михайлович) возникает не по случайным обстоятельствам судьбы, а заложена как один из камней фундамента личности.

В поисках подтверждения своей догадки я раскрыл книгу Владимира Эфроимсона «Гениальность и генетика». А там…

Но сначала хочу напомнить, кто он, Эфроимсон. Это классик советской генетики, сорок с лишним лет назад наша интеллигенция зачитывалась его новомировской статьей «Родословная альтруизма» – о происхождении доброго начала в человеке. Он позволил себе размышлять об этике с позиций эволюционной генетики, что подавляющему большинству марксистски мыслящих ученых (а много ли было в стране иных?) представлялось чушью и крамолой. В порядке довода от противного он, к примеру, писал: «Ведь можно же, поддерживая из поколения в поколение преемственность обработки умов, воспитывать тупых расистов или сектантов-фанатиков». Ох, как еще можно! Доживи профессор до наших дней…

Однако вернемся к его труду о генетической природе гениальности. В нем исследованы десятки примеров конкретных людей.

Глеб Успенский: «Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы до двадцати лет сердце у меня было когда-нибудь на месте».

Дмитрий Писарев. Писать он начал очень рано, первые успехи его окрылили. Тем не менее, у него развилась тяжелая депрессия, «меланхолическая деменция»…

Всеволод Гаршин. К осени 1880 г. он казался здоровым, но был угнетен и не мог работать. С августа 1883 г. у него началась хандра, «апатия и лень чудовищные. И нет никаких сил сбросить их с себя».

Эрнест Хемингуэй. Даже в свои ранние парижские годы периодически впадал в состояние апатии, уныния, бессилия, депрессии. Эти приступы имели место и во время второй мировой войны, и после нее, постепенно удлиняясь.

Александр Пушкин. «Весной я болен, кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены». В феврале 1829 г. Пушкин говорит сестре: «Боже мой, как мне нехорошо! Какая тоска. Кажется, совсем здоров, а нигде не нахожу места; кидаюсь и мечусь во все стороны, как угорелая кошка, чувствую: идет весна проклятая».

Чарлз Диккенс. Бэйли (Baily F.T.): «Когда на него находил «черный пес» депрессии, у него возникало очень скверное состояние, и современные психиатры, вероятно, диагностировали бы у него циклотимию. С годами он все больше и больше терял способность стряхнуть с себя беспокойную мрачность».

Л.Н.Толстой свои приступы депрессии называл «арзамасской тоской», У.Черчилль – «черным псом», а Э.Хемингуэй – «черным ослом».

Как и можно было ожидать, из писателей автор «Гениальности и генетики» всего больше уделил внимания Николаю Васильевичу Гоголю. О «минутах невыносимой скорби и уныния» того написано и прочитано так много… Самые знающие врачи того времени (Шенлейн, Крукенберг, Карус), несмотря на все жалобы Гоголя на различнейшие недомогания, не могли найти у него никакого хронического заболевания, кроме «нервов».

Это очень маленькая часть примеров связи творческой потенции с генетическими особенностями личности, приведенных В.Эфроимсоном.

Между тем, в книге, сложенной из трех сочинений Зощенко, посвященных депрессивным состояниям, я обнаружил несколько закладок в весьма любопытных местах. Их сделал не я. Возможно, Галина давала ее кому-то из знакомых? Или сама штудировала ее?..

VI

Вот заметка из ростовского «Комсомольца» от 13 апреля 1991 года.

«Комсомолец» тогда отмечал свое 70-летие и одновременно в каком-то смысле свою… кончину. Уже следующий номер газеты, от 16 апреля, будет называться «Наше время». В уголке «фирмы», как воспоминание, будет меленько оставаться прежнее имя «органа». Но было понятно: его время заканчивается.

Естественное дело. До другой, следующей жизни страны, начавшейся после «путча», оставалось четыре месяца. Мы еще этого не знали. Но, как видите, названия уже меняли. И где-то, на подсознательном уровне, подытоживали прожитое и, может быть, засылали запросы в будущность насчет завтра: какое оно, ожидаемое, может быть?

Я все это, и про минувшее, и про грядущее, уловил в статье Галины, напечатанной в том же юбилейно-прощальном номере «Комсомольца». Вот эта публикация.

С творчеством Галины Николаевны Щербаковой читающие люди знакомы по книгам. А еще по фильмам, автором сценариев которых она является. Один только фильм – «Вам и не снилось» стоит того, чтобы запомнить это имя.

И уж совсем немногие знают и помнят, что когда-то, в начале шестидесятых годов, работала в редакции нашей газеты Галина, тогда еще Режабек. Работала заведующей отделом учащейся молодежи; а Александр Сергеевич, ее муж, – ответственным секретарем.

Каким было то время? Вам слово, Галина Николаевна.

Дорогие мои!

Получив задание поприветствовать вас в день 70-летия (о боже! в таком-то возрасте и до сих пор «Комсомолец»!), я достала фотографии тридцатилетней давности, на которых мое поколение восторженно-открытыми глотками отмечало сорокалетие нашей общей любимой газеты. Оставим в стороне ностальгическое «как молоды мы были», это дело, как выясняется, проходящее и даже без следа. А вот открытые глотки давайте вычленим и оставим для анализа и для истории.

Что мы тогда орали? Даю на отсечение голову, что это была песня: «Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная, и нету других забот»…

Заметили? В коротенькой строчке три раза – забота. И ни один редактор на такую тавтологию поэту не указал, потому что рука не поднялась бы. Просто мы все тогда лопались от заботы о Родине. Ну, распирало нас от нее. Ходили и заботились, дышали и заботились, и не было, значит, других забот.

А ведь под боком, между прочим, зрела (или уже свершилась) новочеркасская трагедия, да и вообще много чего было. Очереди за хлебом, например. Я задаю себе вопрос: «Где я тогда была?» Там… Близко… В очереди… Где мои записи тех лет? Их нет… И не было… Но сегодняшние воспоминания о том времени, увы, не мои. И не моих товарищей. Я буду последней, кто бросит камень за это в себя и своих друзей, но осознать сейчас, сегодня мы должны себя – тех. Что было с нами. Ведь мы считали себя хорошими, честными. Да и были, наверное, такими. Но главным в нас было другое – мы были образцовыми служителями Химеры. А Химера тем и отличается от жизни и реальности, что она каждую секунду совершает подмену.

Мы жили в искаженном мире, принимая его – фальшивый – с искренней любовью. Иначе разве могли бы мы быть главными певцами этого оборотного мира. Мы звали на «химию», звали на БАМ, звали на великие стройки. Сколько у нас было для этого ярчайших слов. И будто не знали про 56-й в Венгрии, будто не учился в нашем университете великий Солженицын, будто не было вокруг несчастий и горя. Мы служили только козлиной морде Химеры. Козлиной, козлиной, хотя она и притворялись львиной.

Хорошо помню, как бойкая дамочка из ЦК ВЛКСМ, эдакая Светланочка Горячева тех времен, стыдила мой маленький клуб юных журналистов. Знаете за что? За нашу искреннюю скорбь по поводу смерти Джона Кеннеди. Она призывала нас ликовать, ибо смерть империалиста – это всегда праздник для коммуниста. И мои девочки, стыдясь своих нормальных, человеческих чувств, взращивали в себе нечто совсем противоположное. Хотя как сказать о всех? Кто взращивал, а кто и нет. Но все равно, даже самые умные из нас были слепы, глухи, глупы и уже потому виноваты. Вот почему не могу на себя смотреть оруще-молодую. Потому что мне стыдно перед детьми и уже перед внуками за то, что радостно участвовала в диком мероприятии под названием «строительство социализма в отдельно взятой стране».

Поэтому вам, поющим ваши песни на вашей праздничной «тусовке», я желаю одного: быть свободными от любых идеологических химер, быть правдивыми до мозга костей в деле, которое выбрали. И понять – нет ничего на свете дороже счастья и благополучия одного, взятого в отдельности, человека, он же – обыватель. Оставьте его свободным от химер, не мешайте ему жить по его простым, человеческим законам. И, ради Бога, не берите в голову заботу о всем человечестве. Оно этого не хочет. Оно устало, оно боится нашей заботы. От нее хлеб почему-то не родит. Я очень хочу верить – вы лучше нас. Иначе – никакого оправдания.

Ваша Галина ЩЕРБАКОВА

(в ростовском просторечии Режабек).

P.S. Я и смолоду не давала себя править, а уж теперь… Так что я без обиды, если это у вас «несъедобно». Ведь, как выясняется, из одного и того же «Комсомольца» вырастают и сотрудники «Огонька» и сотрудники «Советской России». Поступайтесь принципами, ребята, поступайтесь. Другого пути человеческого развития, пути стать лучше нету. А нам остро это необходимо – стать лучше. Назад, родные мои, назад – в человеческий цивилизованный мир. На этом пути я с вами…

Г. Щ.

Для Людмилы Калининой, тогдашнего редактора газеты, это оказалось «съедобным», за что и сегодня я готов пожать ей руку. Повторяю: это было еще советское время, и хотя вряд ли могла на прежнее место вернуться Берлинская стена, но подобие Гулага – запросто. У меня до сих пор есть отобранные в августовские дни 91-го у чинов «правоохранительных органов» заполненные бланки на арест кого угодно: оставалось лишь проставить ФИО. Галин постскриптум к поздравлению газете пронизан атмосферой противостояния тех дней. Три года назад по стране разлетелось «письмо» ленинградской коммунистки Нины Андреевой, напечатанное в газете «Советская Россия» под заголовком «Не могу поступаться принципами». Это был откровенный и яркий призыв повернуть колесо рулевое не на какие-то двадцать румбов вбок, а на сто восемьдесят градусов, но не для того, чтобы вернуться в «человеческий цивилизованный мир», а, напротив, – к Сталину и Ленину.

Во главе «Советской России» тогда был несгибаемый ленинец Валентин Чикин, а ответственным секретарем у него – наш друг Саша Яковенко. В этом и была подоплека фразы Галины о том, что «из одного и того же «Комсомольца» вырастают и сотрудники «Огонька», и сотрудники «Советской России».

Может быть, и об этом противоречии времени думала Галина, когда за месяц до своего ухода из жизни писала о романе Ольги Белан «Моя бульварная жизнь».

«Я начинала с романов о журналистах, об этом удивительном мире поисков правды, о невозможности ее сказать, о горячих катящихся с плеч журналистских головах и… вскормленных властью нуворишей журналистики. И вот оно – новое время. Новые лица, новые вихры над лбом. Два времени бьются у меня в руках – время моей молодости и молодости Ольги, время нескончаемых поисков правды – тогда и теперь.

С кем же я? Получается, что я на стороне мира Ольги. То, мое время – пужливое, осторожное, время, когда бились не просто с неправдой жизни, а с элементарной невозможностью просто назвать кошку кошкой».

Я уже писал о том, что мы приехали в столицу морально и умственно сложившимися антисоветчиками. Из чего образовался такой образ мыслей и, главное, чувств? Лишь отчасти из жизненных впечатлений. Например, из слухов о новочеркасском восстании 1962 года и устроенной там властями бойне. До сих пор люди мало что знают о тех событиях. Борис Яковлев, принимавший меня на работу в «Комсомолец», а в то время еще бывший сотрудником обкома партии и знавший обо всем в десятки раз больше, чем мы, написал в своей биографической книге, вышедшей в 2011 году после его кончины, следующее. «Я думаю, что придет время, когда нынешнюю правящую верхушку фээсбешников народ сметет с земли и воздаст им по заслугам уже за их нынешние преступления. Тогда мы, если останемся народом, а не превратимся окончательно в послушное быдло, – тогда мы узнаем всю правду о Новочеркасске – его героях и его трусливых предателях и демагогах».

До нас же, живших в 40 километрах от разыгравшейся трагедии, сведения о ней, туманные, ничем не подтверждаемые, но все же с течением времени доползали.

Однако главную роль в очищении сознания сыграло чтение. В первую очередь – Самиздата. Я не поленился, извлек из уголков шкафчиков, стеллажей, антресолей «возмутительные листки» того времени, машинописные тексты, уложенные плотно, с нулевыми междустрочными интервалами и минимальными полями, часто напечатанные на прозрачной бумаге. Оказалась солидная библиотечка. Авторханов, большая книга про Сталина с потерянными страницами начала и конца и его же «Технология власти»; Открытое письмо Ф.Ф. Раскольникова Сталину; Первый суд над Иосифом Бродским (как я понимаю, запись Вигдоровой); письмо И.Голомштока по делу Синявского в Верховный суд РСФСР; Последнее слово А.Синявского и Последнее слово Ю.Даниэля на суде; Письмо Эрнста Генри И.Эренбургу; письмо А.Солженицына IV съезду писателей; «Номенклатура» М.Восленского. И еще много чего. «1984» Джорджа Оруэлла – какой-то очень ранний перевод, фамилия автора транскрибируется как Орвел, а официальный язык Океании называется не «новоязом» а попросту уткоречью.