Полная версия

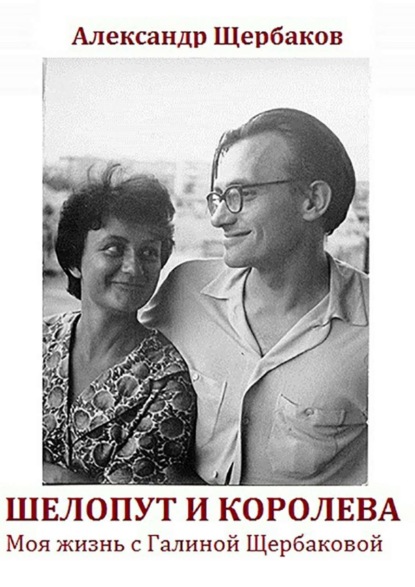

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Я иногда досадовал, что не научился чем-нибудь еще профессионально заниматься. Чинить телевизоры, например, или наносить лейблы на футболки.

Но зато как порою выручали меня любимые «Известия». Наверно, многие коллеги помнят, это было единственное издательство, которое выплачивало гонорар на другой день после публикации материала. Скорая помощь!

Конечно, и здесь нужно было иметь «своего человечка», который бы принимал близко к сердцу твои житейские нужды. У меня такой был – Инга Преловская. После «Комсомолки», где она была членом редколлегии по отделу комсомольской жизни, Инга стала заведовать в газете «Известия» департаментом воспитания. Отчасти и по этой причине я на какое-то время стал газетчиком, специализирующимся на таких проблемах. Отчасти же – и потому, что моя последняя работа в «Комсомолке» была посвящена им. Это был, так сказать, «сериал» корреспонденций под названием «Что-то неладно с сыном», написанных по письму одной отчаявшейся матери из Москвы, состоявший из одиннадцати или тринадцати публикаций. Я в связи с ним несколько поднаторел в этой тематике, с большим интересом прочитал две книги весьма известного в ту пору Василия Сухомлинского, а с Шалвой Александровичем Амонашвили позднее даже свел мимолетное знакомство.

Поэтому мне было не слишком сложно написать статью весьма поучительного свойства насчет семейных перипетий, отношений старших и младших и т. п. К примеру, одна из них начиналась так.

«Однажды, вернувшись из детского сада, дочка подлетела ко мне и, нетерпеливо приплясывая, сказала:

– Позанимайся со мной.

– Как?

– Ну, придумай.

– Что придумать?

– Какую-нибудь игру.

– Я не умею.

– Ну, придумай сказку.

– Некогда.

– Фу, как с тобой неинтересно, – сказала она, повернулась и побрела к коту, растянувшемуся на диване».

А заканчивалась публикация наставительным пассажем:

«Не было, нет и, наверное, не будет детей, которые бы сами стали строить стену между собой и родителями – это противоречило бы природе. Вся жизнь ребенка в семье до какой-то поры – это непрерывный штурм крепости, в которой засели взрослые, крепости, построенной нами нечаянно из нашей занятости, нечуткости, толстокожести, нелюбопытства к бурному миру детства. Счастливы те родители, чьи редуты рухнули под этим напором, кому удалось сдаться на милость победителя. Счастливы их дети».

Как вытекает из процитированного, я ни себя, ни своих детей не относил к категории счастливых. И вообще, видимо, сильно сомневался в их наличии в семейном обиходе. Что, впрочем, ни на йоту не уменьшало истинность высказанной мысли.

С такого рода ценностями я приходил к Инге Преловской. Она, зная из предварительного телефонного разговора мою домашнюю докуку, не откладывая, сразу же читала текст. И, к примеру, задумчиво так говорила:

– Понимаешь, в завтрашнем номере нашему отделу отведено 210 строк…

– Ну, и…

– Если тебя ставить, придется сокращать почти вдвое.

– Плохо.

– Тогда поставим на следующей неделе.

– Нет уж, лучше завтра. Все цитаты из писем давайте наберем нонпарелькой, а остальное сокращай сама. Я тебе доверяю.

Назавтра выходила статья, а послезавтра я уже получал желанное вспомоществование от главной правительственной газеты, как тогда величали «Известия».

Что было, то было. А еще была, очень редко, продажа книг из нашей домашней библиотеки. И сдача бутылок, накапливавшихся на балконе (1 рубль 20 – стандарт, 1 рубль 70 – ноль семь, 70 копеек – четвертинка). А самым обидным был не идиотский ввод советских войск в Афганистан, а ситуация, когда из последних сил допрешь две сумки тренькающей стеклопосуды до пункта приема, а там вывеска: «Бутылки не принимаются в виду (именно так всегда было написано – «в виду», «в» отдельно) отсутствия тары».

И все же не это бывало самым тяжелым, а случаи, пусть и не частые, когда приходилось занимать деньги в долг. Галина о них, конечно, не знала.

А сейчас в добавок к этим записям хочу привести маленький рассказ Галины, нигде не публиковавшийся. Я его случайно обнаружил в нашем «архиве» между самиздатовскими машинописными копиями «Стихов» Гумилева и книги Галича про историю пьесы «Матросская тишина». В нем помимо юморной фабулы присутствуют документальные детали материального существования и дух нашего житейского бытования в 70-х годах. Рассказ называется «Замечательные мозги». Вот отрывок из него.

«Если то, чего я так хочу, случится, прошу приобщить этот рассказ к следствию.

(Из убедительной просьбы автора).

Одна замечательная актриса, известная своими трогательными придыханиями в речи, спросила как-то очень интимно в большом клубе:

– Скажите (-придыхание-), что главное для женщины (-длительное придыхание-)?

И в ответ на два почти равноценных по силе вскрика -

– «мужчина» и «труд» нежнейшим, невероятным своим голосом ответила: «Нет, не то. Самое главное, как она выглядит».

Она умнейшая женщина – эта замечательная актриса. И я бы охотно, за любую цену взяла бы у нее уроки по этому вопросу. Потому что, если я покручусь дома чуть больше нормы – а кто ее, норму, знает, спросить бы у этой актрисы? – так я совсем не выгляжу. И на моем лице можно читать, как на плакате. И когда легла, и сколько выпила, и почему бегала, как бобик, от стола к плите, и что метала на стол с утра до вечера, и сколько было у меня людей.

И хоть метала я все с радостью, – я очень принимать гостей люблю, – мешки под глазами вроде хотят это опровергнуть. У них какая-то своя логика, от меня абсолютно независящая. Ну и бог, скажите, с ними! Выло бы на душе покойно. Нo в том-то и дело, что мой плохой вид, мое неумение выглядеть привело к тому, что мне человека одного убить хочется.

Он – мой сосед по рабочим столам… Нy, не скажу, что он плохой, не скажу. Может, он даже все это по доброте. Нo до чего ж мне трудно пережить день, когда я плохо выгляжу.

<…>Значит, захожу я… а он глазами в мои мешки – и ни слова. Сидит и смотрит… Неужели, думаю, опять начнет? А если начнет, то оправдают ли меня, если, изловчившись, я его все-таки убью пишущей машинкой. Встать бы на стол, поднять ее над его головой и ухнуть – чтоб мозги по стенкам. Вот честно скажу, мне его мозги по стенкам видеть хочется. Зацепились бы они за нашу наглядную агитацию и висели на извилинах. Роскошная картина.

– Значит, опять были гости, – говорит он торжествующе.

И я понимаю, что момент упущен. Мне уже не поднять над столом машинку…

– Значит, были гости, – говорит он еще раз, и с убивающим мои последние силы скрипом открывает правую тумбу своего стола – там у него чистая бумага. А потом… лезет в левую и достает многоцветный фломастер, похожий на бутылочку от уксусной эссенции.

Со звуком, похожим на тот, что издают медные тарелки в провинциальном похоронном оркестре, он выщелкивает черный цвет и проводит жирную линию по чистому листу снизу вверх. Поверьте мне, это только начало. Он расчертит сейчас листок еще и еще вдоль, только уже линиями потоньше, а потом и поперек. И внизу поставит: Итого с двумя жирными точками, как в авансовом отчете.

– Кто у тебя был? – спрашивает он.

– Егоровы, – отвечаю, – из Челябинска.

– Всей семьей, что ли?

– Да нет, только вдвоем!

Он пишет – «2».

– Сколько дней жили?

– Да всего два. Они проездом. С юга. Субботу и воскресенье.

– Сколько потратила?

– Да что я, считаю? – пищу я. – Приехали люди, хорошие люди. Остановились, слава богу, что помнят. Хорошо два дня провели…

– Вижу, – говорит он. – Все-таки чего ты готовила?

– Да ничего особенного. Картошку с мясом тушила. Борщ варила. Яичницу утром жарила. Чай там, кофе…

– Будем считать, – начинает он. – Мясо по два рубля. Сколько брала?

– Полтора кило.

– Значит, 3 рубля. Вам бы семьей хватило на три дня. Если сварить борщ, а из мякоти котлеты…. Еще бы утром во вторник на завтрак бы съели по одной. В котлету булочка идет, картофель можно. Экономно…

Я молчу, что в воскресенье уже брала антрекоты в кулинарии по 37 коп. за штуку. Шесть штук.

– А у тебя уже от мяса ничего не осталось?

– Борщ есть, – говорю.

– На сколько тарелок?

– Тарелки на полторы, – уныло отвечаю я.

– Ага. А если бы их не было, значит, было бы три с половиной. Так-так…

Уже красным цветом он в черные квадраты вносит разные мои показания.

– Яиц сколько жарила на душу?

– По два, – говорю. Жарила я по три, еще и с колбасой.

– Десяток, значит, долой. Яички сейчас только по рубль тридцать. Своей бы семьей ушло бы только шесть. Пили много? Сколько округло ушло?

– Немного, – оправдываюсь я. – Бутылочку «Московской» достали (пили «Экстру»), «Димиат» вечером.

– Врешь, – говорит он уверенно. – Было ж два дня? Значит, два раза «Московская» и два раза «Димиат»? Или, может, они брали?

– Они! Они! – радуюсь я. – Все они. Егоровы с юга привезли чачи и хванчкары, и фруктов навезли навалом. Что ж бы я их еще в магазин посылала?

– Вычтем, – говорит он. Щелкает третьим цветом и вписывает что-то в свои квадраты.

– Ты после одной ночи простыни гостевые сама стираешь или в прачку отдаешь?

– Да я после Егоровых, – говорю, – сама спокойно лягу. Это ж свои люди. Я ж их сто лет знаю.

– Ну и дура, – говорит он. – Если сама стираешь – значит, идет порошок…

<…>Он считает. Вычерчивает тремя цветами мою жизненную несостоятельность.

– Итого, – говорит он. – Ты за эти два дня округло понесла убытков на 8 рублей. Что у тебя было прошлый раз?

Теперь он лезет в средний ящик. Там, в углу, лежит заведенное на меня досье.

– В прошлый раз Приходьки из Куйбышева – 12 рублей. До них Крутиковы из Вологды – 6 рублей. Даже если брать только этот месяц – 26 рублей убытку – только за одну дурь. Четверть твоей зарплаты. В год это сколько? Шуба это приличная синтетическая. 400 рублей – почти спальный гарнитур нашего производства, немного, правда, добавить надо. В мясе это – 200 кг. На полтора года, считай…».

…Мне кажется, и этот рассказ имеет отношение к теме «чувства возможной бедности», о котором с тревогой писала Галина.

Я упоминал о хирурге Александре Васильевиче Зубееве, золотым рукам которого мне пришлось доверить Галину в 1977 году. Я еще написал, что его личность расширила рамки моего понятия о русской натуре.

Мы приехали к нему в Щелковскую районную больницу. После двухминутного разговора он спросил Галю:

– Какие-нибудь филькины грамоты привезла?

– ?

– Ну, выписки из женской консультации или еще откуда-нибудь?

– Нет.

– Ну и ладно, сами увидим. Тапочки с собой взяла?

– Не взяла.

– Вот это плохо. Тогда уж приезжай в понедельник. С тапочками. С утра обследуем, а во вторник у меня как раз операционный день.

Коллеги из «Работницы», поспособствовавшие этой встрече, с многозначительным выражением лица предупреждали меня, что Зубеев – «практикующий врач». В то время это обозначало, что он за операции берет плату. Собственно, за такого рода прегрешения его и сослали из МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт) в райбольницу, сделав ее региональной Меккой для женщин, нуждающихся в непростом хирургическом лечении.

Подождав, когда Галина вышла из кабинета, я, одновременно доставая из кармана деньги, стал неумело, коряво спрашивать, сколько мы ему должны. Зубеев отвечал, в отличие от меня, легко и просто:

– Мы же с вами не в сфере бытовых услуг. Главное – дело сделать как надо. А тогда уж и поговорим.

Дело было сделано на редкость быстро. Уже на четвертый день я приехал за Галиной. И, как и было условлено, я, уже много смелее, заговорил о докторском гонораре. Зубеев отмахнулся – типа «не мешай!» – и заговорил по телефону:

– Клава, брось своих пациентов и иди домой. (Как выяснилось, жена Александра Васильевича работала в той же больнице патологоанатомом.) Через десять минут мы придем вместе с Галиной.

Зубеевы жили в «хрущобе» сразу за больничным забором. Две (или три?) комнаты были обставлены (наверно, точнее сказать – заставлены) модными тогда темными «стенками». Мы сели за такой же темный овальный стол, Зубеев протянул левую руку и достал с застекленной полочки бутылку коньяка, потом, чуть потянувшись, – правую, и из ниши с хрустальной посудой извлеклась еще одна коньячная емкость. Я стал с любопытством озираться, а Александр Васильевич засмеялся, но как-то не слишком весело.

– Да, такая вот у нас, хирургов, жизнь, кругом коньяки и шоколадки. Вот вы и поможете мне маленько от них избавиться.

Ну, что тут сказать, был банальный выпивон, в ходе которого между Александром Васильевичем и Клавдией Андриановной случился любопытный врачебный диалог на тему, что важнее при операциях: тщательность проработки всего с опасным промедлением или стремительность хирургии с риском что-то, может быть, выполнить не идеально. Они вспоминали много случаев и в основном склонялись к преимуществам быстрой работы.

Но гораздо интереснее было вот что. Зубеев как бы извинялся(!), объясняя мне, почему он отказывается взять у меня деньги.

– Ты думаешь, я не беру? Ого-го, как беру, – говорил он, таким странным образом оправдывая свой поступок. – У нас тут вокруг генералов да полковников как нерезаных собак. Ну, я им и заламываю цену. А с тебя, своего брата-интеллигента, что взять?

Через какое-то время ему, видимо, показалось, что он своим объяснением мог обидеть меня. И находил несколько иное обоснование своего отказа от вознаграждения.

– Я знаю, моя квалификация дорого стоит, но должны же мы как-то помогать друг другу. Я когда вас увидел, сразу подумал это.

Если поразмыслить, такое заявление – тоже не слишком комплиментарное. Но нам, по счастью, было мало дела до словесных изысканий хирурга от бога, его драгоценные руки и, в данном случае, его душевное движение были олицетворением чего-то по-настоящему человеческого.

В течение нескольких следующих лет мы раза четыре приезжали в этот дом, в основном привозили книги – любимые Зубеевым мемуары про войну, потребляли коньяк с шоколадом, объясняли ему, темному, сколько в привезенных нами томах откровенной брехни (а он и не спорил). Но тут я запросто могу соскользнуть в иные материи, не связанные с обещанным завершением темы психологического «синдрома возможной бедности».

Дело в том, что не взятые за операцию деньги разгрузили меня от сиюминутной заботы о пополнении нашей кассы. Но это было только начало снизошедшего на нас некоего благоденственного покровительства. Вскоре пришло письмо от моего отца, который сообщал, что в связи с получением нами новой квартиры (это случилось в 1976 году) мой последний денежный долг перед родителями переходит в категорию подарка, который не подлежит возврату.

Мне вдруг стало ясно, что вообще-то нам для более или менее нормального существования не хватало совсем какой-то небольшой добавки. Всего-то! «Только не надо переживать, только не надо перебивать». И тут произошло нечто диковинное. Я за прошедшие годы рассказывал своим знакомым об этом десятки раз.

Зная, что мне размечен в «Журналисте» гонорар и желая его получить раньше основной зарплаты, я пришел к нашей расчетчице в бухгалтерии издательства «Правда» и попросил выписать мне соответственную сумму.

– Хорошо, – сказала она. – А почему вы не получаете свои отпускные?

– Давно получил и уже забыл, как они выглядели.

– Да нет. Вот в вашей карточке они обозначены, и никто их не получал.

– Это ошибка. Я не мог не получить свои деньги.

Тут женщина-расчетчица жестом попросила меня наклониться и сердито прошептала мне в ухо:

– Вы что, добиваетесь, чтобы меня уволили?

– Нет.

– Тогда идите в кассу и получайте деньги!

Я пошел и получил.

Ровно с тех пор я больше никогда в жизни не занимал денег в долг. Ничто в нашем финансовом статусе тогда еще не изменилось, до первых издательских договоров Галины было, наверно, года два, но… Все как-то само собой уравнивалось: каждый расход по времени совпадал с каким-либо приходом… Я даже стал думать: если бы я попросту не нервничал из-за возможной нехватки, то, может быть, и всегда было бы так?..

Вот тогда-то из меня вышло «чувство возможной бедности». Осталось нечто более фундаментальное: Бог даст день, даст и пищу.

Галина с такой благодатью в душе не жила никогда. Та противоречила самой природе нашей писательницы.

V

…И вот я опять вижу себя в Москве, в гостинице «Юность». И опять читаю письмо Галины.

«Как тебе живется в столице? Впрочем, сейчас ты еще в поезде, лежишь на серобелой МПС-овской простыне и читаешь Мурзина пополам с Бианки (Мурзин – редактор «Комсомолки» по отделу комсомольской жизни, Бианки – ленинградский собкор.) Тебе хорошо, уютно, и только воспоминание об одинокой, оставленной на перроне женщине омрачает жизнь. Ах уж эти женщины, жены тем более! Сколько от них неприятностей настоящим мужчинам! Кто их только выдумал! Я, наверное, принадлежу к самой худшей категории женщин (ей-ей не лицемерю), а посему пишу это письмо.

Итак, расстались мы уныло. Стоило ли столько пережить, чтоб дойти до такого кислого, тошного расставания? По-моему – не стоило. И вот я своим слабым умишком пытаюсь во всей этой хреновине разобраться.

…Итак, почему? Почему у нас все идет вкривь и вкось, почему я нудно бубню об одном и том же, как та юродивая. Поставим, во-первых, точки над «и». Я тебя люблю и дай бог каждому так любить. Все, что связано у меня с тобой – мне до смерти дорого. Это не слова, это на самом деле.

Ты не будешь отрицать, что в Ростове мы были счастливы, что нам, идиотам, подфартило даже квартиру получить возле той самой рощи. (Там было место наших свиданий, а Галя моментально «обритуаливала» такие заветные объекты. «В рощу легкою стопою ты приди, друг мой» – всплывает строка «Серенады» Шуберта-Огарева.) Это была моя первая квартира. Наша квартира, где родилась Катька. Это я тебе говорила, на что ты мне вполне по-мужски ответствовал: нельзя же держаться за квартиру. Наверно, нельзя. Но если после твоей, единственной на свете жилплощади, где была любовь, где была семья, получаешь пахнущую псиной квартиру с рыбьими хвостами на веревочке – в общем я к этому привыкнуть не могу. Как хочешь. 24 часа в сутки я думаю о Ростове, мне до фонаря та редакция, тамошняя публика – я знаю в целом ей цену – хотя и это по-своему люблю – мне нужен Ростов, мне нужна та квартира, если бы мы там получили трехкомнатную, клянусь, я отдала бы ее К-ым.

Я не знаю, что делать, но мне до ужаса тошно. По справедливости мне бы молчать, мне бы помогать тебе, но я вся внутренне истлела. Если нет возможности уехать нам в Ростов, уедем куда-нибудь еще. Здесь я просто не выдержу. Не могу я жить в этой псиной квартире после той… (Ремонт тут не поможет. Ведь, наверное, псиной давно не воняет, а мне все кажется, что в коридоре кобель стучит хвостом.) Вот такие дела.

У тебя хоть и нежная, но толстая шкура, и этот импрессионизм вряд ли дойдет до твоего холодного рационалистического ума. Бог с тобой. Каждому свое. Плюнь на чюйства и восприми слова, их грубую сущность: хочу отсюда в Ростов. Неново, скажешь? Но ведь ты все время приставал ко мне с вопросами. Ты хотел знать. Так знай – другой причины таки нет, кроме этой. Наверное, потому, что большего счастья, чем личное семейное, у меня нет. Да и не хочу я его. Плевать на все.

А потом я еще и старая. Не отмахивайся, мальчик, так оно и есть. И хочется мне угла – своего, теплого, постоянного, и чтоб на балконе росли цветочки. Это должен быть мой угол, а не чья-то оставшаяся по наследству квартира, где уже кто-то кого-то любил до меня.

Скверно мне, Санька. Скверно из-за себя, что тебе порядком порчу жизнь, что все у меня пошло под гору – настроения, желания, стремления и прочая ерунда. В общем – скверно. Вроде и не я живу на свете. Ты все это порви. И не спрашивай меня больше, почему да отчего… И так все ясно.

Ну, будь!».

Дежавю? Опять Ростов?..

Суждение Галины было верным: «оставленная на перроне женщина» и вправду омрачала жизнь. Но… я уже знал, эта мрачность должна время от времени проявляться в нашей действительности естественным признаком, а может, и качеством, как, скажем, мои близорукость и астигматизм. Да, провидение дало мне в судьбу такую дульцинею, по-сталински бросив: «Другой писательницы Галины у меня для тебя нет». А я никогда не пререкаюсь ни с судьбой, ни с провидением. В последнем своем письме моей будущей жене в 1961 году, может быть, вы помните, я писал: «Разве я не прав, когда говорю, что страдание, переживание, тоска для тебя – не только мучительные эмоции, но и культ, без которого тебе не прожить?» «Культ» – не то слово. Натура, естество – со спонтанным выбросом негативных чувств.

Думаю, читателю важно знать, на фоне каких обстоятельств родилось это послание.

Мы приехали в город-герой в конце августа. Первой моей заботой было пристроить к началу учебного года Сашку в школу. И не в первую попавшуюся, а с изучением инглиша, поскольку именно в такой он окончил первый класс в Ростове. Следом встала задача, оказавшаяся самой сложной, – найти няньку для дочери. На это ушли весь сентябрь, октябрь и большая часть ноября. К делам «Комсомолки» я в то время не прикасался. И лишь накануне декабря пришло время заняться трудоустройством Галины.

Самым естественным было обратиться к Геннадию Ясковцу, редактору областной газеты «Молодой ленинец». Тот сказал, что у него вакансий нет. А впрочем, добавил он, нам недавно вписали в табель должностей редакционного библиотекаря.

Ну, что ж, библиотекарь так библиотекарь. Тоже подобие дежавю. В Челябинске Галина начинала редакционную карьеру с учетчицы писем.

После этого я с головой ушел в новую работу и не очень следил за успехами жены. А они, судя по записям в трудовой книжке, должны были быть впечатляющими. Менее чем через пять месяцев она стала завотделом подростков. Еще через пять – завотделом пропаганды. А через 80 дней после этого решением бюро обкома ВЛКСМ от 19 ноября 1966 года утверждена… редактором газеты.

«…редакторская должность, которую я по чистому недоразумению занимала в газете «Молодой ленинец», – это была ирония судьбы. Бывает же так – шутит над нами судьба, и надо мной она подшутила, сделав меня редактором. Ни по складу своего характера, ни по внутреннему состоянию – я этого не хотела… Впрочем, даже не могу сказать, что не хотела. Человек по своей природе лукав. И тогда мне казалось, что это тоже надо. Это потом, когда начинаешь разбираться, думаешь: вот это тебе было совершенно ни к чему. Но я вспоминаю с нежностью всех своих коллег, я их помню и люблю». (Из телеинтервью 1992 года).

Вот некоторые штрихи ее редакторства.

Рассказ на сайте «Комсомольской правды» кинооператора и фотографа Генриетты Перьян.

Галина была одно время журналистом и отличным журналистом. Она даже редакторствовала в Волгограде – два года руководила местной газетой «Молодой ленинец». Галина мне жаловалась, что стоять у руля газеты – «не моя, мол, это чашка чая», говорила, что нет у нее руководящей жилки. Зато была другая, и не жилка даже, а жилища! Она за правду могла горы свернуть.

…В 1965 году Элем Климов закончил свой замечательный фильм «Похождения зубного врача». О том, как молодой стоматолог умел удалять зубы без боли, и о том, как это было воспринято в обществе. Эту блестящую кинокомедию сочли пародией на советскую действительность. И фильм, как водится, положили на полку. Элем слонялся без дела и тосковал – сплошной запрет пробить было невозможно.

Все боялись пошевелиться. Дворцы культуры просто захлопывали в панике дверь, даже не разбираясь, почему, собственно, запретили. Галина Щербакова, узнав об этой истории, пригласила Климова в редакцию – он же сам родом из Волгограда – и устроила встречу с журналистами. Они написали и опубликовали большой материал. За что ей потом сильно попало в обкоме партии. Газетчики и фильм бы показали, но не было в редакции «Молодого ленинца» даже малюсенького экрана, не то что уж аппаратуры какой-то.

Тогда Щербакова обратилась в медицинский институт: «Ребята, это же кино про молодых врачей, надо посмотреть». А у них свой зал. Куча народу – июнь, сессия, абитуриенты. И там, в огромном актовом зале устроили встречу, показали кино, устроили бурное обсуждение. Это был тогда единственный показ в СССР. Первый!

Как-то я заехал в «Молодой ленинец», зашел в ее редакторский кабинет и застал Галину в возбужденно-веселом настроении. Оказалось, от нее только что ушел посетитель. Не простой посетитель, а уполномоченный КГБ. Он частенько посещал редакцию, почти все его знали. Поговорив на разные нейтральные темы, он в конце беседы, как бы между прочим, сказал: