Полная версия

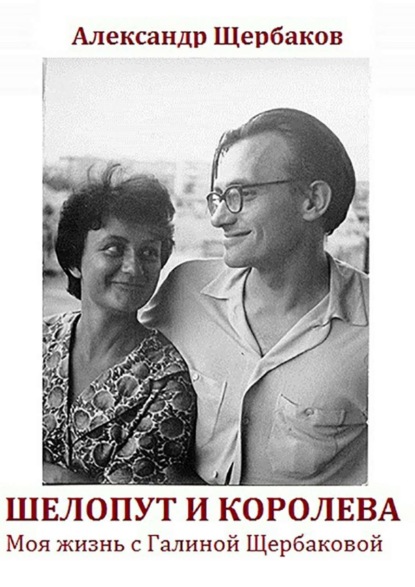

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

– Да, и выпишите мне новое удостоверение.

– Какое?

– Ну, что я являюсь вашим корреспондентом.

– А вы что, являетесь им?

– Ну, вы же знаете.

– Знаю, и поэтому не могу выдать липу.

– Ну, вы как-то не правильно понимаете ситуацию.

– Давайте проверим. Вы можете дать мне какое-нибудь служебное свидетельство?

– Пожалуйста.

Галина набрала телефонный номер:

– Мне нужно поговорить с Леонидом Сергеевичем Куличенко.

Это был первый секретарь обкома партии. Галина обрисовала ему ситуацию: сотрудник областного КГБ такой-то, номер документа такой-то, требует дать ему удостоверение корреспондента, хотя им не является, а она, редактор, не считает возможным подписывать обманные справки.

Куличенко попросил передать трубку уполномоченному и сказал ему что-то такое, от чего у того побагровело лицо, и он, забыв про «до свидания», ушел, как говорится, солнцем палимый. С тех пор он в газете не появлялся.

…В редакции Галину любили. В день тридцатипятилетия ее наградили огромной самодельной медалью «Галине Режабек – за спасение утопающих», по окружности которой были расположены портреты всех творческих сотрудников редакции. Сама история появления этих снимков связана с одной из многочисленных любопытных Галиных затей: целый номер рассказывал (и показывал) читателям в занимательных подробностях людей, делающих молодежную газету. Помню недоумение «старших товарищей» из «Волгоградской правды»: разве ж такое можно? Конечно, «не можно», если у кого-то спрашивать. А Галя просто делала.

Вот одна из ее «реформ», с которой она попала впросак. С первого дня, как ее назначили главной, она объявила, что редакционная машина никогда больше не будет ездить по чьим-либо личным нуждам, а только по производственным и творческим. И являла собой пример такого отношения. Пока ей Лиза Кремнева, недавно взятая в редакцию, не раскрыла страшную тайну: все в конторе пользуются автомобилем в личных целях, кроме редактора, а водитель их покрывает!

Вот еще одна чудом сохранившаяся Галина записка, свидетельствующая и о ее фонтанирующей, как бы ныне сказали, креативности, и одновременно о той стороне души, которую мы обозначили как «мрачность». Она написана уже тогда, когда мне утром позвонили в Волгоград, сказали, что вечером меня хочет видеть Дмитрий Панкин, а тот, поставив в известность, что создается новый отдел и я назначаюсь его заведующим, сказал:

– Ну, надеюсь, мы не будем играть в «я подумаю до завтра», иди к Зайцеву (зав. редакцией), возьми ключ от своего кабинета и начинай работать сегодня.

Галина считала своим долгом подсобить мне в важный момент моей биографии, и эта записка – тому подтверждение. Видимо, она писалась при составлении мною плана работы.

«Дискуссии года

1)Замри, минута, остановись день: хочу ли я вашего продолжения завтра?

2)Нигилизм полузнания, где полузнание – читай стихийный социальный нигилизм.

3)Если завтра война, если завтра в поход, как скажется полнейшее отсутствие национальной гордости.

4)Пороки комсомольской демократии: волеизъявление при помощи голосования.

5)Самые большие человеческие радости.

6)Движущие пружины в обыкновенном человеке: честолюбие, деньги, любовь, наслаждение и т. д.

7)Пороки нашего времени, наши родные советские пороки.

8)Я хочу быть счастливой, а Щербаков этого не хочет. Ему на меня наплевать. Куда мне пожаловаться?!?!»

Внимательный читатель уже понял: пора душевной мрачности или даже приступ отчаяния у моей любимой жены могли наступить вне всякой связи с внешними, часто абсолютно благополучными обстоятельствами. Как внутри планеты под названием Земля происходит нечто непостижимое умом человека, так и у людей: мы видим лишь доступную гладь личности – и на ее фоне следствия, часто странные, не понятных нам процессов.

Но если человек – писатель (настоящий, а не словоблуд), он свое существо, даже им самим непонятое, выдает, не может не выдавать людям. Так что истинные ценители дара Галины давно почувствовали то, о чем я сейчас пишу.

«Читала книгу и думала о том, какой ад творился в душе Щербаковой, когда она ее писала… На первый взгляд – обычный детектив, а "ведь, оказывается… только стоит приподнять дёрн…"»

«Утверждают, что Щербакова стала писать резче, даже злее. Возможно. …Три повести, каждая суровее предыдущей».

«Галина Щербакова как будто меняет свой стиль, писательскую манеру, обращаясь к резкому, порой шокирующему слову».

«Читала последние вещи Щербаковой, которые меня удивили».

«Книга "Мальчик и девочка" и фильм, снятый по этому сценарию, ввергли в шок…»

Еще в начале своего писательства Щербакова встретила одного критика, который ей выдал: «Вы пишете печально, как будто у вас нет ноги». «С тех пор я… знаю точно, – изрекла Галина, – весело пишут только двуногие».

Я-то думаю, что ее «депрессивные» взгляды на действительность кроются не в сиюминутных, не в благоприобретенных умонастроениях, а самом существе ее натуры.

Помню, как давным-давно, в момент безвыходного безденежья я отбирал с домашних полок книги для букинистического магазина. Рядом с двухтомником словаря Даля положил трехтомник «Украинских повестей и рассказов». Но на прощание захотел… почитать эти повести и рассказы. Тут меня ждали два открытия. Первое – беспроигрышная увлекательность повествований. И второе – беспросветная мрачность большинства из них (особенно у авторов-женщин – Марко Вовчка, Леси Украинки, Ольги Кобылянской…). Вот уж где «депрессивность» что надо! И как-то невольно припомнилось, что сам Николай Васильевич Гоголь – стопроцентный «хохол». И потом я уже сообразил – моя-то жена абсолютная «хохлушка». А у них, видимо, какая-то генетическая тяга к трагедийному (часто и демонстративно-трагедийному) восприятию жизни. В одной радиопередаче я услышал и записал такое поначалу показавшееся мне неожиданным определение: тревожно-мнительные украинцы. Но ведь правда!

Однако пишущий может быть и коварен. Будучи, по сути, одноногим, он в хорошую минуту тоже может написать весело. Именно такое свойство Щербаковой позволило собрать книгу «Печалясь и смеясь». Из чего родилась идея сборника? Из нечаянно подсмотренного соседства двух суждений на интернетовском читательском сайте. Первое: «Талантливый автор талантливо пишет. Но так, что настроение портится всерьез и надолго». Второе: «Книга легкая, интересная. В ней есть и юмор, и ирония, и любовь, и ревность, и даже злость». И то, и другое – об одной и той же книге Галины. Очевидное противоречие наблюдений и побудило выделить в одном из сочинений автора высказывание, вынесенное в эпиграф книги: «Может, в нас отсутствует орган, отвечающий за чужую боль? Или его не туда пришпандорили? Сломаешь голову, печалясь и смеясь…».

ПЕЧАЛЯСЬ И СМЕЯСЬ?.. Не является ли такая формула геномом творчества Галины? Сделать чужую боль «своей», читательской – разве для нее не главное писательское предназначение? «Горечь и боль писателя за время, в котором мы живем, за людей, которые в погоне за материальными благами теряют человеческий облик, вот что я увидела в этой книге» (olvia, www.review-books.ru). «Книгу выдержат, пожалуй, только те читатели, которые не боятся очень сильной, тяжелой и пронзительной прозы» (Марина Маркелова, «Аргументы и факты», о книге «Яшкины дети»).

Однако, как выясняется, опасения того, что от чтения этих книг «настроение портится всерьез и надолго», сильно преувеличены. Среди читателей Галины много ценителей ее стиля, которые получают удовольствие от самой манеры изложения, ироничной, в меру отстраненной, от так называемого щербаковского юмора. «Природный оптимизм и благожелательное отношение к людям удержали ее от мрачного (и весьма даже соблазнительного в своей ужасти) бытописания нашей и впрямь далеко не всегда приятной жизни; здоровое же чувство юмора и умеренный скептицизм не позволили окунуться в леденцовые реки (пряничные берега) сентиментальности» (Татьяна Морозова, «Литературная газета»).

«Когда мне грустно, я читаю Галину Щербакову – чтобы довести уровень грусти до нижней точки, а потом, как правило, становится легче. Таких писателей в мире очень мало…» (Обзор книг от Анны Матвеевой, http://tau.ur.ru/matveeva/).

Я бы сравнил все написанное Галиной с хорошим джазом, способным в одном концерте сыграть и наиболее тоскливый блюз, и донельзя шаловливую пьеску. Однако прислушайтесь: внутри и самого «тяжелого» блюзового рока, и легкомысленной юморески всегда наличествует ритм ухающего контрабаса, который создает основу этой удивительной музыки – свинг, подчиняющий весь твой организм угодному только ему пульсу.

Мягкий, томный, неумолимый контрабасный рык порой еле слышен, а порой – поглощает все. Вот так и в сочинениях Галины: в одних умело скрытые и, может быть, даже от нее самой потаенные смыслы упрятаны под колоратурными саксофонными фиоритурами – стилевым камуфляжем, словесной безупречностью, а в других они – прямо прут на вас, как танк, как свинг. И читатель может удивиться: «Ввергла в шок». Но на самом-то деле этот контрабасный рокот, собирающий в единое целое ее прозу, жил (живет) и звучал (звучит) всегда.

Так же всегда была едина основа ее натуры – с неизбежными упаданиями куда-то в глубь, в самоё себя, в отчаяние – «все у меня пошло под гору – настроения, желания, стремления… Вроде и не я живу на свете». И с выкарабкиваниями снова наверх: «Жизнь прекрасна и удивительна. А если Бог будет милосерден, то можно будет пережить еще и еще много всякого разного… Ах, как хорошо и вкусно жить!» (Из «Автобиографии»).

И как же я ее любил именно такую – от замогильного, самого низкого контрабасного тона до визгливого, на грани возможного для уха вскрика трубы.

Мне казалось: состояния жестокой меланхолии у Галины были связаны с «глобальными» размышлениями о своем бытии – где жить, чего добиваться, в чем счастье… Логика намекала (впрочем, она тут не причем, сама жизнь наталкивала): переходу из упадочной ситуации в состояние выкарабкивания должны, напротив, способствовать самые обычные житейские обстоятельства.

Мне, например, повезло открыть способ, как время от времени можно очищать домашнюю атмосферу от муторной унылости. Галина, надо отдать ей должное, всегда старалась скрыть от детей свой упадок духа, никогда о нем при них не вела речь. Но помимо ее воли, конечно, ее состояние не могло на них не воздействовать. Если небо затянуто мглой, как не заметить отсутствие солнышка?

В один из весенних дней, я, придя с работы, застал именно такую «погоду в доме»: как будто бы всё на местах, но как-то… не вкусно и не хорошо жить. Захотелось сделать что-то немедленно!

– А давайте завтра, – начал я, не зная, чем кончу, – Катя не пойдет в садик, Саша в школу, а я на работу… – И тут счастливая мысль пронеслась в голове, и я завершил свою совсем, было, дурацкую мысль абсолютно разумным предложением: – Поедем посмотрим дачу, в которой будем летом жить.

У нас в «Журналисте» на прошлой неделе как раз распределяли среди членов редколлегии эти объекты наших барских привилегий, но мне и в голову не приходило тратить до поры до времени время на их смотрины. А тут вдруг все и сошлось…

Весь следующий день у нас ушел на электрички, знакомство с так называемым «спецучастком», разглядывание дач, приобщение к милому подмосковному поселку, надолго ставшему нашей летней резиденцией.

«Более 20 лет Галина Николаевна каждое лето жила на даче в Мамонтовке. Там даже происходит действие одной из ее книг («Женщины в игре без правил»), – рассказывается в газете подмосковного Пушкинского района «Маяк». – В Мамонтовской библиотеке эта старенькая книжка в мягкой обложке, кажется, наиболее зачитанная, на листочки распадается… Вспоминает Галина Николаевна ставший ей родным поселок с самым светлым ностальгическим чувством: «В Мамонтовке я была счастлива!»… О Мамонтовке… спонтанно вылился образный рассказ – о солнце, траве, ветре, речке, о том, каким благом оказалась крошечная дачка из одной комнаты и кухни… Как там росли дети, бегали по двору, как дружили с соседями, как приезжали большими семьями родственники. Как споро писалась ее первая большая повесть «Вам и не снилось»…» (Т.Эффи).

«…Щербаковы переехали в зеленую дачу у забора, – вспоминает Иветта Шаньгина, Катькина подружка. – Там вообще было здорово – спереди огромная поляна, на которой мы устраивали концерты, сценой нам служила столешница от старого теннисного стола, а сзади наш тайный мир, где мы играли в «Трех мушкетеров» или «Всадника без головы», переделанные по-своему. Там из щитов мы построили шалаш или точнее даже домик, который служил нам и хижиной Мориса-мустангера, и дворцом лорда Бекингема. Там был наш мир, скрытый от глаз дачников и сторожей. Был только один взрослый человек, который наблюдал за нами из окна веранды – тетя Галя. Ей мы доверяли». (Очерк «Катина мама»).

А в тот день, о котором я рассказываю, у тети Гали, она же Катина мама, из души испарился мрак, и над нами снова появилось наше местное солнышко. Я же тот опыт взял на вооружение на долгие годы, конечно, каждый раз варьируя его в соответствии с условиями.

…Лето 1972 года для многих москвичей стало первым из тех в нашу нынешнюю пору, когда невероятная жара, тление подмосковных торфяников и удушливый дым лесных пожаров сделали столицу почти невыносимой. А у нас с Галей случилась неудача, так сказать, творческого плана, точнее – осечка, выражаясь по-нынешнему, продюсерская. И в конечном-то итоге, по большому счету – благая. Но мы тогда этого не знали, были удручены, и проблемы, доставляемые народу немилосердной российской природой, были для нас на втором плане.

Надо было как-то выбираться, как я иногда говорил, из passive voice (страдательный залог). И я позвонил в Одессу, где не очень давно был в командировке, Дмитрию Ивановичу Ермакову. Он был помощником прокурора города, отчаянно, по-донкихотски воевал с коррупцией, расцветавшей там пышным цветом. На этой теме мы с ним познакомились и, можно сказать, подружились.

Я спросил, может ли Дмитрий Иванович купить для нас в каком-либо отдыхательном центре путевки на четырех персон. Он ответил: запросто. Я взял отпуск, и к концу третьего дня мы всем гамузом играли в балду в купе скорого поезда «Москва – Одесса». В конце маршрута нас поджидал фанерный домик типа «Палатка» на базе отдыха «Турист».

В то лето все поменялось местами. В Архангельске и Мурманске, как и в Москве, царил африканский зной, зато в Одессе температура редко переваливала за 20 градусов. Но мы все равно, пусть и с гусиной кожей, азартно купались до обеда, а во вторую половину дня осваивали одесские достопримечательности, шлялись по Привозу, наносили визиты местным новым знакомым.

Две недели пролетели как один день. Москва по-прежнему дымилась, возвращаться в нее не хотелось, и мы купили еще на полмесяца так называемые курсовки в доме отдыха «Морской». Поясню: мы кормились в столовой «Морского», культурно обслуживались на его танцплощадке, а жили в «частном секторе» в двадцати метрах от задних, грузовых ворот дома отдыха.

В августе, точно накануне нашего возвращения, московская погода положила конец своим безумствам. А совпавшие с ними наши с Галей расстройства размылись и вернулись в свои каждодневные берега.

Перед бегством же в Одессу нами была предпринята попытка одним ударом взять крепость финансовых затруднений. «А у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки: лишь стоит»… проникнуть на ТВ. Мы решили вдвоем написать телепьесу. И написали – под названием «Белые лебеди». И как-то это быстро стало двигаться в редакции литературно-драматического вещания ЦТ. Эрик Маркин, редактор, от имени своего шефа (запамятовал фамилию), а также собственного говорил какие-то приятные слова. Я их тоже забыл, но хорошо помню, как он, значительно взглянув, сказал:

– Мы редко кому из авторов говорим такое.

Потом наша затея прошла через какой-то коллегиальный орган. Потом, по словам Маркина, был назначен режиссер – Константин Худяков. А потом… вмиг все лопнуло, как воздушный шарик. Нам это сообщили по телефону, не объясняя причин.

А их и невозможно было объяснить. Просто нас (впрочем, думаю, именно Галину) оберегала судьба. Я, в 2010 году собирая ее книгу пьес и сценариев, пробежал глазами по сценам и диалогам «Белых лебедей». «Нормальная» советская производственная драматургия, во множестве представлявшаяся в театрах, в том числе и во МХАТе. На нее даже ходили люди. Это не была голимая клюква. Опасность заключалась как раз в том, что ее по недоразвитости или по недоразумению «потребителей» можно было принять за всамделишное искусство. И не дай бог, если к тому же еще – и симптомы успешности… Уж лучше просто нормальная, за версту видимая халтура!

Наверняка многим приходилось испытывать запоздалое чувство страха, когда опасность миновала и уже задним числом берет оторопь: что было бы, если… Вот такой испуг меня охватывает и поныне при мысли о возможном благополучном исходе нашей телевизионной затеи. Можно предположить, что природное чутье Галины к словесности все равно вывело бы ее к истинной литературе. А если нет? Таинственная субстанция творчества порой неуловимо поддается неисправимой порче.

Мне запомнился разговор с одним выпускником-филологом, с которым мы вместе готовились осенью 60-го к госэкзаменам. Его фамилия Клепиков, он писал стихи, только что приехал из Москвы, где был на встрече с входившим тогда в известность поэтом. Уже после завершения мероприятия тот продолжал отвечать на вопросы окружившей его молодежи. И на задиристое замечание, не слишком ли он увлекается так называемой гражданской лирикой, спокойно объяснил: вот скоро он добьется такого положения, что сможет говорить всё, тогда и увидите…

Я сильно засомневался в верности такого подхода. Но… а вдруг и это – путь? И невольно стал обращать внимание на этого поэта больше, чем на других. Он действительно скоро стал очень значительной фигурой. И я все ожидал, вот-вот он выдаст свое «Я помню чудное…». Или «Флоты – и то стекаются в гавани…» Не дождался. Как-то все получалось, что даже самые интимные темы у него обязательно, как в миксере, смешивались с чем-нибудь вроде «Родина слышит, Родина знает».

Я в курсе: некоторые знатные критики ценят его именно за это. А, по-моему, доставшийся ему от Бога дар скис. Может быть, именно потому, что им, по существу, однажды просто торганули. По небрежности коллекционное вино обратили в уксус.

…Возвращаюсь к письму Галины, в котором она говорила, что «у нас все идет вкривь и вкось, и плевать на все». В поезде, возвращаясь из Москвы, я уже держал в голове идею о ее творческом отпуске. О том, в котором она напишет за месяц с небольшим повесть «Кто из вас генерал, девочки?» и рассказ «Кузя-Кирюша».

Что проявилось в этой истории с письмом? Мудрость Галины?.. Или некая защитная длань по-прежнему охраняла наши отношения?.. Почему Галя выразила свои переживания не «живьем», а в эпистоле? Как я понимаю, сделав это сразу после моего отъезда. Я не знаю, во что бы вылилось наше «ток-шоу» на эту тему. Потому что первые мои чувства по прочтении письма были растерянность и обида. Неужели она не понимает, что я все делаю ради нашего общего блага? Нет, чтобы поддержать…

…Боюсь, из всего, что я рассказал, может сложиться представление обо мне как о неком действительно «крутом мэне», всегда уверенном в себе, легко принимающем судьбоносные решения. Это не так. Очень часто приходилось преодолевать колебания, граничащие со страхом, а иногда просто заставлять себя прыгать как в холодную воду. Что-то такое было и с решением покинуть Ростов. Этот город и в самом деле оказался завораживающим. Вот небольшая иллюстрация – фрагмент воспоминаний брата Галины Саши (как она говорила, вся ее жизнь была осенена именем Александр).

«Летние каникулы. Родители спокойно отпустили меня в Ростов и теперь весь город мой. С утра отправляюсь бродить по его зеленым улицам, спускаюсь к Дону, потому что летом ноги сами несут туда, к воде. Не забываю заглянуть по дороге на рынок, где можно купить что-нибудь на перекус. Прохожу мимо мешков с воблой, огромных раков и легендарного рыбца, который светится жиром на солнце. Вот и они – вязаночки дешевой мелкой копчушки. К этой вкуснейшей рыбешке несколько помидоров – и обедом я обеспечен.

Тарахтящий катер (по-местному просто «дизель») собирает всех желающих на левый берег. Полуголый мужик в замасленной майке вертит штурвал, наконец, выбирает направление с учетом течения и теперь минут двадцать мы будем спокойно пересекать довольно широкую в этом месте реку. Штурвал – одно название, обыкновенное металлическое колесо. Ничего похожего на картинки в книгах Жюля Верна или про капитана Блада. Но мне, мальчишке, выросшему в пыльном Донбассе, где и пруды редкость, эта ржавая посудина почти пиратский корабль. Осталось найти место поспокойнее, бросить одежду на песок, раскрыть книгу и загорать, загорать, окунаясь время от времени в теплые волны.

Ошалев в конце концов от жары, собираюсь в город. Теперь можно спокойно прогуляться по набережной и подняться вверх по Ворошиловскому проспекту, а там и до дому рукой подать. Или выбрать сегодня Буденновский? По нему еще трамваи ходят, но лучше пешком, не торопясь, глазея по сторонам. А если быть совсем точным, то любуясь симпатичными ростовчанками.

права начинается улица Энгельса, где столько достопримечательностей, что иному городу хватит с избытком. Метров через пятьдесят видно хвост очереди. Она движется медленно до заветных дверей кафе «Дружба», которое известно всей стране своей солянкой. И это ничуть не преувеличение. Много лет спустя в разных концах Советского Союза, если речь заходила о Ростове, мои собеседники все как один вспоминали волшебную солянку.

Если пройти чуть дальше, то увидишь в витрине гастронома гипсовые фигурки весело пляшущих неразлучных друзей Нуф-Нуфа, Ниф-Нифа и Наф-Нафа. Об этом свидетельствует и яркая надпись по дуге: «Три поросенка». Легенда гласит, что однажды накануне очередных выборов в витрину поставили большие портреты тогдашних руководителей государства (Хрущева, Подгорного, Микояна), а вывеску задрапировать забыли. Народ потешался, однако недолго – все быстро исправили.

Но сегодня я не дохожу ни до кафе, ни до гастронома. Мой путь на другую сторону улицы. Вахтер в старинном доме на углу меня уже знает. Здесь редакция газеты, где работает любимая сестра Галя, или, по-домашнему, Аля. К ней-то я и приехал. И в редакцию захожу при каждом удобном случае – здесь интересно все. Люди курят, спорят, правят гранки, обсуждают статьи.

Леша Плешаков недавно вернулся из плавания, выпустил книжку «Вокруг света с «Зарей». Ходил простым матросом на немагнитной шхуне и теперь травит всякие байки о походе и заморской жизни. Но сегодня обсуждают его фельетон «Заборостроители». Каждый считает своим долгом стукнуть его огромную фигуру по плечу. «Старик! Ты попал в точку! Нам вообще не нужны никакие заборы!»

Дальше по коридору кто-то из фотокорреспондентов клеит к стенду новые снимки. Он был вчера на матче СКА и теперь с гордостью показывает потрясающие кадры с лучшим в мире нападающим, игроком сборной Виктором Понедельником: «Ты посмотри какой удар через себя в девятку!»

А вот кабинет, где обитает любимая сестра. Комнатушка битком и все до слез хохочут, вспоминают вчерашнюю историю. Отмечали выход какой-то очередной «нетленки», разумеется, каждому по очереди наливали втихаря под столом «родимую», и вот, когда стакан достался сестре, в кабинет вошел редактор. Делать нечего, не спеша, по глоточкам выпила, налила из графина еще стакан воды – «ох, и жарко сегодня» – и так же спокойно опустошила его. Коллеги были в восторге!

Дома, пока Аля чистит картошку, роюсь в книгах. Странно, но ничего, кроме книг в комнате, где они живут с Сашей, ничего не помню. Они повсюду: на полках, на шкафу, на подоконниках. У меня в Донбассе их тоже немало – отец-шахтер подписывается на все собрания сочинений, какие только издают. Уже проглочены Паустовский, Станюкович, Мопассан, Бальзак, Золя… У сестры все они тоже есть, но сколько новых имен! Зощенко, Бабель, Цветаева, Стейнбек… Полистал новый альбом Бидструпа и продолжил хохотать над приключениями Джея с его приятелями и Монморанси.

Саша приходит с магнитофоном «Репортер–3». Он корреспондент радио, и это его рабочий инструмент. Сразу после ужина хватаю микрофон. По очереди придумываем каких-то героев невероятных профессий и от их имени даем интервью. Забегает Ида Злотникова со знакомым студентом кубинцем Бернардо дель Пино. (В этот дом вообще всех тянет как магнитом. Здесь никогда не закрывается дверь на замок. Позднее эта привычка сохранилась и в Москве: сестра совершенно не признавала запоры. Только в смутные восьмидесятые привычку пришлось менять.)

Идка с ходу придумывает нового героя – Сашу Зелепукина. То он оленевод, то метеоролог в пустыне. Никто, разумеется, ни на севере, ни в песках не был, и потому вопросы задаются самые дурацкие. Каждый из нас по очереди на них отвечает. Смуглый кубинский гость внимательно прислушивается и не может понять, почему мы хохочем до слез после прослушивания очередной записи.