Полная версия

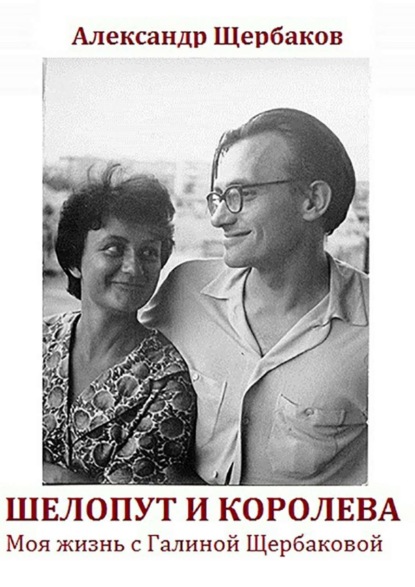

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Странное дело, но тут же оказались «Преждевременная автобиография» Евтушенко и… «Стихи» Николая Гумилева.

Я хорошо помню историю появления в этом собрании «Стихов». Дело было, когда я работал в радиокомитете. Ко мне подошел редактор художественных передач Саша Обертынский, увел меня в темный угол коридора и, понизив голос, спросил:

– Хочешь иметь книгу Гумилева?

– Хочу.

– Гони пять рублей на машинистку.

О Гумилеве я знал только, что он поэт и враг советской власти. Трудно даже сказать, что я ожидал найти в его книге. А нашел… обыкновенные стихи. Хорошие, сладостные стихи. Когда твое настроение попадало в резонанс с ними, ловился подлинный кайф. Разве плохо, что узнал такого поэта? Просто замечательно.

Но при этом я испытывал трудноуловимое и труднообъяснимое (именно тогда – в пору упразднения Гулага) чувство обмана. Почему я до сих пор не знал Гумилева? Зачем необходимы заговорщицкие повадки, чтобы получить распечатку его стихов? Мне неловко в этом признаться, но в то время я был уязвлен этим абсурдом больше, чем самим фактом расстрела Гумилева. Может быть, потому, что и так уже хорошо знал цену большевикам? А может быть, потому, что их беспардонное паскудство – закапывать само имя поэта – касалось и моих личных интересов: меня обкрадывали, и из меня норовили сделать пустоголового жителя коммунистической Океании.

(Нужно заметить, что я ревниво относился к несоблюдению чьих-либо личных интересов, исходя из предпосылки, что личное всегда выше общественного.

Здесь требуется пояснение. Среди наших с Галиной разногласий было и такое. Просвещенная молодежь второй половины пятидесятых годов была очень романтичной. Среди ее самых любимых заклинаний были два: «Мы в ответе за тех, кого приручили» – из «Маленького принца» и «Мы в ответе за все, что было при нас» – из повести Павла Нилина «Жестокость». Обе эти формулы были активно нелюбимы мной. Первая – за заведомую очевидность, вторая – за лишенную смысла чрезмерность. А вот Галя воспринимала их с симпатией. И, по привычке первой ученицы, изо всей силы защищала.

Что касается «приручения», я еще мог по причине безвредности максимы ее стерпеть, но уж нести ответственность за все, что увидел… Однажды в ходе нашей полемики я сказал: и вообще в жизни личное всегда выше общественного.

Поначалу сам удивился этой мысли. Однако стал размышлять над ней, подбирать примеры и увидел: все правильно. Особенно это бросается в глаза, если посмотреть на плоды усилий большинства общественных и, особенно, политических деятелей. Неисчислимые беды! В лучшем случае, за редчайшими исключениями, от них не бывает худа.

Примерно в 2005 году я очень заинтересовался личностью Серафима Саровского. И у него нашел мысль, во времени намного опережавшую мое «открытие». Он сказал одному своему посетителю: «Радость моя! Стяжи себе мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». Тем и впечатляет пример преподобного Серафима, что житием стала… просто жизнь, прожитая по собственному личному замыслу, цельно, без единого отступления. (Кто-нибудь из нас за свою жизнь видел в своем окружении хоть одного такого человека?)

В 2000 году Галина написала повесть «Уткоместь, или Моление о Еве». В ней одна из героинь, Ольга, вспоминает, как она работала в редакции «Литературной газеты» и как там в идейных спорах проявлялся «комплекс личной вины, гомункулюс от скрещения Евангелия с писателем Нилиным. «Мы за все в ответе! Мы сами, сами виноваты!» – «Ну как я могу быть виновата за 37-й или 49-й? – кричала я. – Как?» – «Так! – отвечали они. По закону генетической памяти».

Поскольку «закон генетической памяти» в таком контексте – явная глупость спорщиков, ясно, что автор на стороне Ольги.

То есть в каком-то смысле – на моей.)

Предвижу вопрос: откуда у нас, провинциальных жителей, появилось блестящее собрание неподцензурных текстов? Отвечаю: в основном от Ариадны Громовой, «единственного учителя» Галины. Та жила в Москве, а нередкие Галины поездки еще из Челябинска в родной Донбасс, с сыном или просто в отпуск, пролегали через столицу. И ни разу Галина не возвращалась без какого-то бесценного интеллектуального дара от Ариадны. И из Ростова мы иногда летом на два-три дня прошвыривались «проветриться» в Москву. И из Волгограда – тоже. Так и накопилась наша библиотечка свободы. Но главное – она укладывалась у нас в голове.

А подобное привлекается подобным. И в Ростове, и в Волгограде вокруг нас всегда были, хоть и в не очень большом количестве, люди с образом мыслей, аналогичных нашему. Вот весьма выразительный пример.

Ныне многие в России знают имя видного политика Валерия Борщева. Еще больше он известен как мужественный правозащитник, член Московской Хельсинкской группы. В конце пятидесятых он начинал работу в ростовском «Комсомольце». Потом поступил на факультет журналистики МГУ. Позднее я с ним встретился уже в «Комсомолке». Я оттуда ушел в 70-м, а он в 1973-м – в знак протеста против осуждения Солженицына редколлегией газеты. Ну, а в Волгограде Галина получила от него письмо. Вот оно.

«Ну, вот, Галка, как мне повезло.

Пять лет назад в редакции «Комсомольца» я поставил два букетика на столах двух зав. отделами. А после уборщица гадала, кого новый литсотрудник любит больше – Егорову или Режабек, ища подтверждение в количестве цветов. И я страшно рад, что у меня есть возможность снова поставить в этот день (помнится, речь идет в 8 марта. – А.Щ.) цветы на твой стол, правда, несколько своеобразным путем.

Ты, наверно, не сознаешь, сколь многим я тебе обязан. Мне давно хотелось об этом тебе сказать, да так все не удавалось и, пожалуй, в полной мере не удастся. Я не знаю, оказывал ли кто-либо на меня большее влияние, по крайней мере в работе, в журналистике. Ты первый и пока единственный человек, который доказал, что, работая в редакции, можно оставаться порядочным, честным добрым человеком. Твое влияние на меня тем более важно, что до тебя моим журналистским воспитанием занимался М. Сама понимаешь, какой результат оно могло дать.

Нет, я, конечно, пришел бы к тому же, но кто знает как, и сколько бы мерзостей я совершил в пути. Я относился и отношусь к тебе буквально благоговейно. Особенно часто я вспоминаю тебя сейчас, когда творится ужасная неразбериха. Многие, потеряв ориентацию, бросаются то в безудержный национализм, то, в желании обрести почву под ногами, поддерживают реакционное, то уходят в самый безнадежный скепсис, где-то граничащий с цинизмом. Дело Синявского для многих было лакмусовой бумажкой. Я тебе когда-нибудь расскажу подробнее об этом: и о демонстрации, и о собраниях, и об арестах в общежитии. Быть может, удастся достать произведения самого Синявского. Статьи о нем из французских газет по крайней мере есть. И как попаду в ваш город, а думаю попасть туда поскорее, привезу вам их.

Сила инерции велика. И многие ранее порядочные люди совершали подлости, преступления. Это было действительно повторение 37 года. Трудно было устоять. Я, кажется, устоял, и в этом обязан прежде всего тебе.

Ну вот, такое расплывчатое и слегка сентиментальное поздравление. Его передает тебе Валера Тальвик, сотрудник «Орловского комсомольца», где я прохожу преддипломную практику и по всей вероятности останусь работать.

Ну, вот и все. Черкани что-нибудь. Привет Сашке.

Валерий».

Надо быть истинно святым, в прямом, не фигуральном смысле, Серафимом Саровским, чтобы, опираясь только на стояние в собственном веровании, на самостояние, прожить жизнь в одном и том же качестве от начала до конца. В обыкновенном существовании такое стремление, как правило, оборачивается тупостью, несуразностью действий. Личность может осознать себя только в поиске, в состоянии переменчивости. Пока однажды не возгласит себе самой: «Вот он я!» И тут уже нужно держаться за самость.

Это точно подметил Валерий: «Нет, я, конечно, пришел бы к тому же, но кто знает как…» И – «Трудно было устоять. Я, кажется, устоял…»

Здесь опять тема судьбы, вопросы перемены участи. Кто из нас не задавался, в сущности, пустым вопросом: если бы в тот момент я поступил по-иному, то как бы сложилась жизнь?.. В сочинениях Галины такие предположения проигрываются много раз. Потому что она и для себя самой представляла такого рода «картины»: «А если бы мы не встретились?..»

«Недавно ко мне заявилась в шесть утра моя читательница из Крыма, – рассказывала писательница в одном интервью. – Она приехала в Москву на конгресс русских, живущих в странах СНГ, который собирал то ли Зюганов, то ли Селезнев. Тут, спрашивает, проживает писательница Щербакова? Ну, муж меня, конечно, разбудил. Трижды она ко мне приходила. У нее был целый блокнот с вопросами – и все о литературе. И каждый раз я на нее смотрела и думала: ведь она чудовище. Самоуверенная, не признающая чужого мнения, не сомневающаяся, что она лучше всех понимает, что хорошо, что плохо, где народ, где не народ, кто стоящий писатель, а кто никуда не годный… Но ведь и я могла стать точно таким же чудовищем! За мной ухаживал молодой человек в восемнадцать лет, у нас было большое красивое чувство. А потом он окончил институт и получил назначение в Крым. И только волею судеб, так стали звезды, я не поехала туда с ним. Он там работал в совхозе. Я могла быть в том же совхозе учительницей. И никогда бы не прочла важных для меня книг. Никогда бы не поняла, что трагического произошло в 1968 году в Чехословакии. И дальше клубочек накручивается, накручивается, и уже как будто это я сама себя и навестила в белых вязаных носках, с оплетенной бутылью сухого вина и орехами. Или все-таки нет, ни при каких обстоятельствах не могло такое сложиться? Тогда почему не могло? Вот что мне всегда интересно».

Мне тоже интересно. Не встреть я Галину, дала бы мне судьба равноценную замену того смысла жизни, что связан с выявлением белому свету данного ей Богом таланта?

А вот другой вопрос. Не встреть я Галину, предоставили бы мне жизненные обстоятельства в нужное для меня время труды Авторханова и Оруэлла, другие документы века, необходимые для моего полноценного (надеюсь) умственного созревания? Я прихожу в тихий ужас при мысли, что мог подойти к могиле с понятиями о человеке и его мире, почерпнутыми из незамысловатых догм диамата и истмата. Я ведь их сдал на пятерки.

Люди в своем качестве невероятно зависимы от того, под чьим влиянием находятся. Валерий не скрывает, что многим обязан Галине. Она же много раз писала, что всегда чувствовала себя признательной Ариадне. А я – и ей, хотя знал ее гораздо меньше, и Галине как проводнику от нее.

И здесь неожиданно я должен уступить несколько страниц своей книги Ариадне Григорьевне Громовой.

Почему неожиданно? Потому что считал, что на изложенном выше ее «тема» завершена. Оказалось, нет.

Среди «почтовых отправлений», как-то относящихся к этой рукописи, лежала пачечка завернутых в целлофан, как я полагал, типовых праздничных открыток. Посмотрел 3-4 из них, лежащих поверху, и отложил все как не имеющее интереса. Однако спустя несколько месяцев, написав почти 400 страниц мемуара, в свободную минуту вынул эту пачечку из прозрачного конверта и обнаружил там письма Громовой.

В ту минуту мне вспомнилось совсем было позабытое выражение из Гоголя, Чехова, других прошлых писателей: «четвертка бумаги». Письма были написаны разборчивым, уверенным, но очень мелким почерком в основном на нестандартного формата листках, как я понимаю, извлеченных из какого-то подарочного блокнота. Сложенные вдвое, они, получалось, были глухо закамуфлированы типовыми открытками.

Вот эта находка и обязывает меня отступить от своего плана. В первую очередь из-за трепетного отношения Галины к Ариадне. Прочитав письма, я еще лучше понял мотив такого ее отношения: проявленное в них чувство – настоящая любовь, сравнимая, а может, и превосходящая материнскую. Не один раз при этом я вспоминал ученицу Галины Аиду Злотникову с ее признанием: «Она стала для меня сестрой, матерью, другом…» Все это – в лад с советом преподобного Серафима: «Радость моя! Стяжи себе мирный дух…» И пойдет от тебя, как говорится, цепная реакция людской добротности.

А еще письма Громовой к Галине в чем-то меняют мое понимание обстоятельств нашей жизни. Но об этом после. А сейчас – очередная эпистолярная вставка. Ее начало относится к концу 1954 года, конец же – к концу 1960-го – началу 1961-го.

Галочка, Вы, наверное, считаете меня чем-то вроде свиньи. На самом же деле положение мое наполовину свинское, наполовину собачье.

У меня сорвалось дело с Комс. школой, и на этом деле я потеряла очень многое сразу: прерван педагогический стаж, пропала выслуга и т. д. А главное – устроиться в Москве вообще трудно так вот, с места в карьер. Я пока приткнулась в «Лит. газете», но не знаю, надолго ли. Работа каторжная, а платят мало (конечно, с точки зрения доцентской). Главное же – что работать приходится с 3-х ч. до 12 ночи ежедневно – и все погибло, всякое творчество и т. д.

…Ваши дела меня тоже огорчают. Хорошо, правда, что Вы хоть эти лекции читаете – это вообще полезно, а для Вас еще и приятно, – тем лучше. Но что-то еще надо бы придумать. А что? Ну, подождите, если мне удастся по-настоящему устроиться в Москве (в чем я иногда прямо-таки сомневаюсь), я уж тогда что-нибудь да соображу. Тут очень много возможностей все-таки. А Вы пока ведите что-то вроде дневника о школе и собирайте материал. Потом так или иначе пригодится. У Вас хорошая наблюдательность, чувство юмора. Если удастся и будет время – присматривайтесь к другим школам, сравнивайте. Хорошо бы подобрать материал по совместному обучению (там, где оно началось с этого года): трудности, достижения и т. д. Но не обязательно именно это. Прежде всего – Ваша школа, тут Вам легче наблюдать. Не ленитесь записывать, обдумывать, добавлять, где можно, свои вопросы, выводы – хоть на полях. Каждый день хоть полстранички.

Только так и можно начать писать. Каждый день, что бы там ни было – занята, устала и т. д. Хоть понемногу. Хоть пару фраз из сочинений. Хоть одна какая-то сценка, реплика, выражение лица. Пока не отбирайте, заносите на бумагу все, что хоть немного останавливает внимание. Потом понемногу разберетесь.

Галочка, я потом буду писать чаще. Вы не обижайтесь на меня, я, кроме Жени (муж Громовой. – А.Щ.), никому еще не писала вообще – так была убита безработным своим положением (ходила по улицам Москвы и разыгрывала из себя какую-то героиню из итальянских фильмов). А Вы, пожалуйста, пишите. Меня очень обрадовало Ваше письмо. Спрашивайте, что нужно и т. д. Помните, что я всегда – Ваш друг.

…Я ничуть не удивляюсь, что десятиклассники в Вас влюбляются. Я, небось, почище их, и то влюблена в Вас, – так попробовали бы они!!! И вообще, Галочка, все это хорошо и правильно, но, конечно, Вам этого мало все же. Ну, потерпите, время покажет, а школа Вас не может испортить в короткий срок (если вообще может испортить!).

…Девочка моя, ни черта не было бы яснее, если б я была около Вас. Это Вам так показалось. Я что-то вообще перестаю в себя верить. Не стоит. Не во что верить…

Впрочем, все это мерехлюндия, и Вы на эти мои жалкие слова плюньте с самого высокого этажа, какой есть в Челябинске.

…А около нас, в высотном доме, открылся здоровенный «Гастроном» – ага-ага! Он очень красивый и даже уж чересчур – хоть бал открывай – колонны, люстры, роспись. И всякие там продукты. С чем вас и поздравляю.

…это самое главное – кажется, решительно сдвинулись дела с моей книгой. В Союзе и в издательстве вокруг нее дикая шумиха, из-за меня послали комиссию для проверки работы издательства, и на всяких президиумах и пленумах склоняют мое имя. Перед отъездом в отпуск было обсуждение рукописи в издательстве. Все отрицательные рецензенты позорно сбежали, и обсуждение прошло блистательно. Со мной заключили договор, дали аванс (который я весь ухнула на ремонт), и теперь у меня есть возможность до 1 октября делать с книгой, что я хочу. Мне советуют забыть все, что мне раньше советовали, вернуть назад все, что я выбросила из книги, и, обратно же, вычеркнуть все, что я вписала по советам рецензентов. Такова судьба писателя в наши дни!

Я думаю, Вам все будет понятно, если вы вспомните судьбу «Молодой гвардии» и статью Симонова на смерть А.Фадеева. (Сравнение более чем уместно. «Молодая гвардия» – об антигитлеровском подполье в Краснодоне, «Линия фронта – на востоке» Громовой – о таком же подполье в Киеве. Ариадна была его активным участником. – А.Щ.) Я была, пожалуй, упрямей, чем Фадеев; или у меня просто не хватило фантазии; или ему было легче выдумывать несуществующее потому, что он всего этого не видел, а я-то видела! Но так или иначе, я тоже понемногу отступала под натиском превосходящих сил противника, хоть и вела упорные оборонительные бои. Меня не осуждают, наоборот, очень сочувствуют и говорят массу хороших слов. А мне тошно. Меня это уже не радует. Поздно! Пять лет прошло недаром. Я знаю, что необходимо сделать книгу лучше, искренней, смелей, – но меня тошнит от одного вида моей злосчастной рукописи. Будь она проклята! Тысяча мнений, заключений, замечаний… Она заплевана, как набережная в Ялте.

Галочка, если Вы еще не читали «Тихого американца» Грэхема Грина («Иностр. лит-ра» №№ 6, 7), то обязательно прочтите. Переход неожиданный, но это я к тому, что вот как надо писать книги! А я – ничтожество и форменный мизерабль. Вот так.

Все хорошо, прекрасная маркиза. Боже, до чего жаль, что Вы в этом году не побываете в Москве…

Галочка, дорогая моя! Не презирайте меня за то, что я молчу – право, я без вины виновата. У меня пальцы устают – столько я пишу, и иной раз хочется написать письмо, да просто руки не слушаются. Я не жалуюсь – ведь все это от моей жадности, мне всего хочется, и жаль тратить время на сон. Но сутки – это все равно только 24 часа, и «время жизни кратко, джентльмены!»

Вы со мной совершенно определенно кокетничаете, позвольте Вам заметить. Прекрасно Вы знаете, что ничего бы я в Вас не разочаровалась. Но, конечно, жать, что Вы целиком ушли в школу, как бы Вам ни нравилось поклонение Ваших подзащитных. Ну, допустим, актрисой Вы не будете – Вам виднее. А научная работа? А писать Вам разве не хочется? Начните хотя бы так, как Вигдорова – с чего-то вроде документальной повести, с записок классного руководителя. Ведь материал у Вас под руками, Вы человек живой, думающий. Ну, право же, попробуйте писать и пришлите мне. Уж я найду куда пристроить, будьте уверены. А иначе Вы всегда будете чувствовать себя не на месте, что-то будет не в порядке.

…Книга моя давно сдана и должна будто бы появиться в свет в этом году (1957. – А.Щ.). Но, как говорят братья-украинцы, «не повiрю, поки не помацаю». Других планов и начатых работ – уйма! Времени вот только явно не хватает.

О литературе мы, я надеюсь, поговорим при встрече. Что читать? Да очень многое! В «Новом мире» – «Кавказскую повесть» Павленко, «В полярной ночи» Снегова, воспоминания Л.Любимова. В «Знамени» – «Возвращение» Н.Ильиной и воспоминания о лагере смерти А.Никифоровой; еще раньше – Нилина «Испытательный срок» и особенно «Жесткость» – да Вы многое, верно, читали. В «Иностр. лит-ре» – Ремарка «Время жить и время умирать». И еще, если достанете (отдельные издания), «Железный король» М.Дрюона – это блистательно, и «Марта Квест» Д.Лессинг – интересно очень.

Галочка, хотела послать Вам кучу хохм, но придется отложить на следующий раз. Ну, совсем некогда.

Галочка, дорогая, я Вас вовсе не забыла, а не ответила на письмо из-за крайней усталости, загрузки… Зря меня хвалите за рецензию в «Октябре». Она написана буквально за одну ночь… Хорошо только одно – у меня поразительная способность возбуждать о себе печатные разговоры. Уж на что – на что, а на равнодушие прессы, на замалчивание мне жаловаться никак не приходится.

…Галочка, что с Вами? Почему такой безысходно-мрачный тон? Как Вы на счет аспирантуры? Готовитесь? Когда рассчитываете быть в Москве? Как Ваше семейство? Как школа? Напишите обо всем. Не сердитесь, нет сил писать. Крепко Вас целую. Я Вас никогда не забуду и не разлюблю.

2.3.58. Жмеринка.

Галочка, дорогая моя! Пишу из поезда, по дороге в Карловы Вары.

…Мне Ваш рассказ понравился. Будь он не «новогодний», я бы попробовала его куда-нибудь устроить. Но, Галочка, это все-таки, простите за откровенность, симпатичный пустячок. Способности Ваши проявляются в этом рассказе достаточно ясно, и Вы вполне могли бы продолжать в том же духе, с определенными успехами. Если Вы мне пришлете еще пару рассказов на таком же уровне, я попробую действовать.

Но мне кажется, Галочка, что Вы способны на большее. Тем более что у Вас богатый материал под рукой – школа: старшеклассники, педагоги, масса проблем, сложные взаимоотношения. Особенно для Вас, человека со свежим зрением, мыслящего, живого. По-моему, Вам обязательно надо было бы попробовать свои силы. Начните хотя бы с «Записок» – вроде Ф.Вигдоровой. Записки воспитателя, преподавателя литературы – мало ли что! Я уж не говорю о том, что тут я легче могла бы Вам оказать деловую и конкретную помощь.

…Пишите смелее, острее, ставьте вопросы морали, воспитания, эстетики, юношеской психологии, подготовки к жизни. Не бойтесь смелости. И – больше конкретных сцен и характеров. Неважно, в какой форме это будет изложено – записки, очерки, рассказы, повесть, роман, наконец, пьеса (чего я Вам поначалу не советую). Напишите, как Вы смотрите на эти мои уговоры. Я убеждена, что это получилось бы у Вас интересно.

…Галочка, почти одновременно с этим письмом Вы получите наконец мой роман. Он стал, по-моему, лучше с тех пор, как Вы его читали.

…Я видела Л. и знаю, что дела у Вас не ахти. Вы ничего не пишете – наверно, от упадка духа.

Письма – ладно, можете не писать. Но вот рассказы – зря не пишете.

Ваш рассказ я подправила, перепечатала и передала в некоторые довольно солидные органы. Пока он всем нравится – теперь уж как начальство решит.

Пишите больше и присылайте мне. Ведь это с новогодним рассказом труднее, а Вы пишите вообще. И все-таки постарайтесь о школе. Впрочем, такие, о детях для взрослых, тоже ничего. Вообще – пишите! Не падайте духом!

И пришлите мне Германа. Я скупая и не люблю надолго расставаться с любимыми книгами.

Галочка, держитесь! И пишите, пишите, пишите!

Галочка, в чем дело? На письмо ни ответа, ни привета. Я благодарю Вас за милую телеграмму, но все же? Вы не согласны со мной – так и напишите. Я хорошо знаю, что советы – вещь обычно бесполезная. Раз Вам не хочется писать о старших, пишите хоть об утробном периоде развития – и будете правы. Я же помню, что Вас всегда интересовали дети. Вначале мне казалось – это потому, что Вы сами еще ребенок. Но теперь Вы, как ни крути, мать семейства! Значит, у Вас такая уж органическая тяга писать о малышах. Но тогда – пишите! А то один рассказ – не доказательство. И хоть мне-то ответьте, какого Вы мнения на этот счет. Жду!

…Плохо то, что меня так долго мучили с этой книгой. Успело скопиться столько начатых и неоконченных (из-за ощущения безнадежности) работ, что теперь они все налезают одна на другую, и мне трудно. Я пишу три вещи сразу (не одинаковым темпом) и думаю еще о трех, по крайней мере. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Может, и не только кажется?..

Дорогая Галочка! Отвечаю не Ваше письмо хоть и кратко, он зато сразу по получении (тоже бюрократично!).

Итак, во-первых, большое Вам спасибо за то, что Вы пишете о моей книге: это мне поддаст духу, чтоб писать вторую часть – пока меня что-то не тянет ее писать, а больше хочется говорить о любви и даже о котах (эта книга у меня тоже начата!).

<…>P.S. Пишите о любви + физика + биология + математика + география + что угодно. У Вас получится!!!

А.Громова.

Вот не знал я такую Ариадну Григорьевну до сих пор. И только сейчас, через тридцать с лишним лет после того, как ее не стало, полюбил ее всей душой. Невозможно не полюбить человека, который так любит самое дорогое в моей жизни, у которого невпроворот проблем, а он нянчится с единственным рассказом «дорогой Галочки», носясь с ним по городам и весям литературной России. Галина, конечно, не скрывала ее от меня (когда переехали в Москву, она нередко предупреждала: «Завтра я – к Ариадне»; все чаще причиной поездок становилась необходимость какой-нибудь житейской подмоги, увы, уже не молодой подруге), но деликатно давала понять: их сопричастность друг другу – только и исключительно ее мир. Уж не знаю, почему; но меня это устраивало.

Мы прибыли в столицу, когда бо̀льшая часть жизненных устремлений Громовой была достигнута. Она возглавляла секцию научной фантастики при Московской писательской организации, ее произведения, как сказано в справочниках, представляют собой яркую страницу советской фантастики; она – одна из наиболее известных критиков и теоретиков жанра, переводчик (и друг) Станислава Лема, видных американских и английских фантастов и прочее, и прочее.