Полная версия

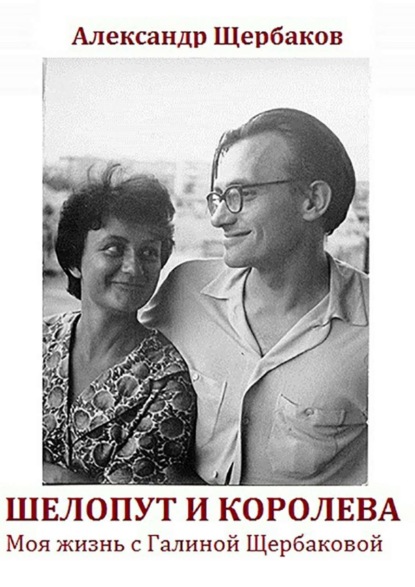

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Мы застали ее обуреваемую новыми веяниями – непознанными человеком тайнами природы и мироздания. В их числе и экстрасенсорикой. В ее доме была, как я понимаю, штаб-квартира тогдашней предводительницы этого течения Варвары Ивановой. Помню, как мы под руководством самой Варвары учились ощущать и развивать чувствительность своего биополя, пытались постигнуть премудрости реинкарнации и т. п. Я, грешным делом, всю жизнь увлекался чем-то подобным (и считаю, что истинно великая наука делается в основном путем отталкивания от сверхестественного), но, к сожалению, у нас обоих на все это просто не хватало времени.

Как и на содействие Ариадне в каком-то аккуратном отсеивании публики, вращавшейся вокруг. У нее можно было встретить и иностранцев-переводчиков европейского уровня, и молодых талантливых фантастов, приходящих к ней за благословением, и просто шарлатанов. Атмосфера, царившая в этом интеллектуальном, но отчасти и ретроградном вертепе, реалистично описана в повести (рассказе?) Галины «Косточка авокадо».

«…А может, надо было ей сказать: «Дорогая моя! Гони их всех в шею! Ну что это за доблесть – кормить всех дядек и теток, объявивших себя духовными личностями? И что это за духовность, если унитаз разбивают, а осколки выносить гребуют? Голые девушки с нежными младенческими пятками, тонконогие бородатые сиры и тонкоперстые девы. Все фурфурные, воздушные, всем претит работать, а моя библиотекарша (такой профессией снабдила Галина свою героиню Асю – недалеко уйдя от имени Ада, как многие называли Громову. – А.Щ.)… Это она на свои девяносто пытается их всех накормить. Денег едва хватает на пять дней, на остальное – взаймы! Взаймы! Взаймы! Да! Еще есть малюсенькие фарфоровые звери. Когда-то они были произведением искусства, потом мещанством, теперь опять произведения, которые едят. И еще воруют. Стыдно же их прятать. Асе. Они стоят у нее, как стояли, – всегда в старинной горке.

– Я такая беспамятная, – говорит Ася. – Мне кажется, Лиса я не продавала, а его нет…

Конечно, не продавала, сперли его у тебя, подруга. Взял и положил в карман какой-нибудь «очень продвинутый», взял и скушал.

…Всякий там люд был, всякий. Да, паспорта у них не спрашивали, и лис они уносили. Но скольких она прикрыла своим анемичным телом, моя Ася. «Косили от Афганистана» – у нее, от вызовов для всевозможных бесед – у нее. От участковых, от соглядатаев, да мало ли от кого закрыться хотелось. Да черт с ним, с Лисом. Ведь нет-нет они и хлеб принесут. Сами. И молоко. А вино сухое так почти всегда. И как хорошо-то! Под крышей спасения».

…Однако же, как ни любимы мной таинственные жизненные проявления, пришло время «сеанса разоблачения» одного из главных чудес этого мемуара – моего «необъяснимого» предсказания писательской судьбы Галины. Как это не прискорбно для романтического восприятия, в данном случае приходится признать: корень непонятности – в дефиците информации. Но вот я прочитал письма Ариадны и из них с неизбежностью понял, что, как бы там ни было, Галина не могла не рассказать мне о столь настойчивых советах своей учительницы. И тогда слова «Да будет она первой зап. книжкой великой писательницы нашего и будущего времен», написанные мной на подаренном блокноте, можно воспринимать и как реальное пожелание, и как иронию, относящуюся и к Галине, и к Ариадне. А поскольку в то время для меня Ариадна была еще не конкретной фигурой, а одним из персонажей «доисторических» Галиных дней, я и запамятовал это обстоятельство.

Сегодня я уже по-иному отношусь и к тому первому, святочному, рассказу Галины. Конечно, я по свойственному мне журналистскому, верхоглядному подходу не смог оценить некие именно филологические его достоинства, которые Ариадне, спецу, придавали уверенности: «У Вас получится!» Мне для такого же утверждения нужны были более очевидные обоснования.

Но с другой стороны… Подход Громовой, по моему понятию, грешил каким-то схематизмом. Ей по-видимому казалось едва ли не самым важным для будущего писателя накопление, как бы ныне сказали, информации в широком смысле слова. Чему, как я уже говорил, Галина, даже став мастером, уделяла не слишком большое внимание, полагая: пока живешь – каждую секунду огребаешь эту информацию по полной, и даже слишком.

У нее еще с книжного детства (впрочем, как и у меня) сложилось представление о писателе не как о передатчике ценных сведений, а как о магическом ретрансляторе не имеющей названия энергии, которая ее, маленькую, заставляла рыдать над разноликими бедняжками, вечно теснившихся вокруг хладносердечного диккенсовского Домби, а меня – терзаться непостижимостью Манон Леско. Или Бригитты-Розы… Галина, судя по всему, не чувствовала тогда в себе этой энергетики, и потому на все убеждения наставницы отвечала иного рода действиями, объясняя их чисто экзистенционально: «как не учи человека, у того всегда свой путь, на который он, еще вчера не подозревая о нем, становится и идет как завороженный». Каким образом в личности, бесспорно скроенной для писательства, заряжался некий таинственный конденсатор, тайна велика есть. Для этого понадобились значительное время жизни и бытие в нем – тревожное, нервное, неопределенное.

Но скрытая мощь выработанной энергии оказалось такой, что ее, начиная прямо с «Вам и не снилось», ощутили на себе не тысячи – миллионы читателей.

Может быть, и это предчувствовала Ариадна?..

«У Вас получится»…

Громова ушла из жизни спустя два года после публикации повести «Вам и не снилось». Как отреагировала она на шумный успех своей любимицы? Я об этом ничего не знаю! Как? Почему? Не могу объяснить. Вот она, бездарность нашей – моей! – жизни. Чем мы вечно заняты?..

Я у Галины не спросил. Она мне не сказала.

Не поговорили.

Четвертая глава

I

«Не может не быть бессмертия души. Иначе – бессмыслица. Расточительность и идиотизм. Умирают гениальные мастера, которым не дали в руки дела. Мудрецы, которым кляпом заткнули рот. Умирают многодетные матери, не родившие ни одного ребенка. Трагедия невоплощенности, не завершись она справедливо где-то там, должна была бы разорвать человечество в клочья. Но мы живем. И уходим, так часто не сделав и толики того, что билось в душе. Для чего-то билось!

Мы суетимся на пути к себе,

По сторонам глазеем то и дело,

И прозреваем, не достигнув цели,

Когда душа донашивает тело».

Это из журнальной публикации Галины. Сколько помню, она всегда гораздо больше меня интересовалась проблемой потустороннего существования. Любопытствовала настолько, что проштудировала большую и очень мудреную книгу Профессора ВЕМЗА (В.М. Запорожца) «Контуры мироздания» (изд-во «Скорина», 1994). Я подобное не осилил. («Запорожец впервые строго научно доказал посмертное существование человеческого сознания и дал представление об его основных чертах. … Он, опять же впервые, увязал полученные данные о посмертной жизни с традиционным естествознанием. Такой подход привел его к новой трактовке положений квантовой механики, … других важных разделов науки». Это высказывание Самуила Кантора, коллеги Запорожца, как и тот – профессора и доктора наук.)

Кроме трагедии невоплощенности, она видела еще одну «бессмыслицу и расточительность» смерти как конца всего: та не соответствует изначально логичному мироустройству от высших сил. Галя считала, что человек, проходя свой путь, непременно вовлекает в сферу души какую-то новизну, обогащает свой менталитет более глубоким осознанием сущностей мира, и, собственно, эта «прибавка» и составляет смысл нашей конкретной жизни. Видимо, она и составляет конечную продукцию, считала Галина, сверхсложного агрегата, созданного непостижимыми нашему уму силами, под названием «человек». Но для правомерности такой гипотезы непременно необходима еще и другая жизнь: души ли, разума ли?.. Надо же как-то «оприходовать» эту «продукцию». Теория Профессора ВЕМЗА не противоречила такой замечательной догадке Гали.

В последний день июня, жаркий почти до невозможности, я впервые после ухода Галины, спустя более трех лет, сел за ее письменный стол. На нем с тех пор почти ничего не сдвинулось, и мне показалось правильным именно с ее рабочего места взглянуть на полдюжины книжек, лежавших по правую руку писательницы и бывших у нее то ли в работе, то ли в очереди на производственное прочтение («просто чтение» у нее проходило на диване или в кровати, и там тоже до сего дня лежат стопки приготовленных к «потреблению» книг).

Вот что лежит на тумбочке, примыкающей к письменному столу.

Ариадна Громова «Мы одной крови – ты и я».

Юрий Левитанский «Черно-белое кино».

Эрих Фромм «Искусство любить».

П.Я. Чаадаев. Сочинения.

Джеймс Д. Уотсон «Двойная спираль» (повесть известного ученого об открытии структуры ДНК).

«Противоположности и парадоксы». С автографом одного из соавторов сборника профессора математики, доктора философии К.И. Бахтиярова.

Была там и еще одна книжка в капитальном твердом переплете: «Ежедневник», место для записей. Зная отношение Галины к дневникам, я без интереса заглянул в него. Но тут мой взгляд задержался на фамилии невропатолога, которого приглашали ко мне после моей выписки из больницы. Я понял, что книжка эта относится к излету, к последним месяцам Галиной жизни. И что хотя бы поэтому достойна внимания.

Первая страница – и сразу веяние ее манеры или, если хотите, жанра существования, без суетности и без следования каким-либо внешним канонам. Даже правило телефонной книжки – записывать фамилии алфавитно, следуя обозначенным на страничках буквам – было ей, по-видимому, в тягость, сплошь и рядом позывные ее друзей приходится искать на «чуждых» местах. Но вот удивительно: сама она их находила мгновенно.

Всю первую страницу занимают три записи, сделанные крупными буквами вне всяких понятий верха и низа листа: «АФОБАЗОЛ ОТ ТРЕВОГИ И СТРЕССА» и «САУНА-СОЛЮШЕН (ПОЯС ПОХУДЕНИЯ). А между ними – вообще под 90 градусов к нормальному направлению письма: «КАК УМ ЧЕРСТВЕЕТ В ЦАРСТВЕ ДУРАКА (БЛОК)». В такой же манере заполнены (их там немного) и другие страницы «Ежедневника».

Я позволю выписать из него, минуя темы быта, записи, понятно, случайные, но так или иначе – о чем-то, что было любопытно ей и хотя бы отчасти отражало ее интересы в самом конце жизни.

Судьба мчалась «как сумасшедший с бритвою в руке». А.Тарковский.

Компетентность – это знание о незнании.

Повторение – мать учения и прибежище ослов.

Интеллигенция родилась из жалости к себе в первую очередь.

Будущее не то что неизвестно, оно не определено (Сахаров. Сказал Альтшуллер Борис Львович).

«Полторы комнаты. Сентиментальное путешествие». Реж. А. Хржановский. Сцен. Ю. Арабов.

У Ксенофонта Сократ рассуждает о военном деле, с/х, охоте, т. е. обо всем, что составляло сферу интересов самого Ксенофонта.

Сократ – герой худ.-фил. лит-ры. Ксантиппа – первая жена, Мирто – вторая. (Но некоторые считают наоборот).

Писатель: Добычин. Перв. ¼, 20 век.

Могла бы спросить у меня: я знаю, кто такой Добычин. В очередной раз у Галины, очевидно, проявился интерес к украинскому.

«Ловычка» – антенна. «Слухавка» – телефонная трубка. «Цнота» – особенная чистота женщины. Божеств.! «Старожитности»! (Укр.) «Фофудья» – символ русскости в Украине.

Рабство – понятие юридическое или интеллектуальное?

В Китае до перевода Гегеля не было слова «личность». Есть же слово «человек». Они перевели – каждый человек.

Шагают бараны в ряд,

Бьют барабаны.

Кожу на них дают

Сами бараны.

(Зонг из «Доброго человека из Сезуана»).

Все происходит не почему-то, а для чего-то. (Непомнящий, говоря о Пушкине).

! Фукуяма «Конец истории».

Все расплелось и расшнуровалось. Дрань и тряпка стал всякий человек. ( Гоголь. Выбр. места).

Выписав все это, я вдруг понял, что меня остро заинтересовали три тетрадки, заполненные Галиным почерком, которые я отрыл в нашем «архиве» задолго до того, как начал писать мемуар. Они без сомнения родились в пору ее студенчества и показались мне не то что малоинтересными, но даже как бы принижающими светлый образ моей любимой. Ну, что можно сказать о девчонке, которая аккуратно переписывает тексты популярных в молодежном застолье песен? «Шел солдат из Алабамы», «Цилиндром на солнце сверкая», «Сидит кузнечик маленький коленками назад»… Или запечатлевает чужие красивости, вроде: «Когда мы счастливы, мы всегда нравственны, но когда мы нравственны, мы не всегда счастливы» (О.Уайлд).

Но как я до сих пор не уяснил себе – это же пробел в моем знании Галины, что я не имел понятия, какая она была девчонка! Я открыл ее молодой матерью, обворожительной красавицей, душой сложившегося интеллигентского кружка, совсем недавно (может, и с припозданием) обнаружившей меру могущества своего женского обаяния.

Я понимал: прелестная бабочка могла возникнуть только из невзрачной куколки, для которой откровением, например, было, что «женщины любят ушами, мужчины – глазами». Это сейчас для меня – кислый трюизм: «трагедия старости не в том, что стареешь, а в том, что остаешься молодым». А пятьдесят или шестьдесят лет назад вряд ли такая мысль могла задеть меня. Да и ту девчонку тоже. Но… она ее откуда-то вычленила и выписала.

Сейчас же, взглянув на эти «барышнины» тетрадки другими глазами, я увидел в них немало ростков, которые, укоренившись, потом питали живо зеленевшую и щедро разветвленную крону самобытной личности («каждого человека», по-китайски).

Эта девчонка была не так проста. В ее списках было то, что потом получило название «Самиздат». К примеру, стихи В.А. Лифшица на не успевшее завершиться расстрельным приговором сталинское «дело врачей». Текстуально это была бытовавшая в народе версия. К примеру, автор написал: «Дорогой профессор Вовси, за тебя я рад,/Потому что, значит, вовсе ты не виноват». У Гали в тетрадке: «Дорогой товарищ Вовси, за тебя я рад./Оказалося, что вовсе ты не виноват». Я с удовольствием прочитал по записи Галины поэму Иоанна Московского «Ив Монтан и другие» (как она ее только переписала – громадный труд!). Там живописуются гастроли Ива Монтана (и Симоны Синьоре) в Москве в 1956 году и события, им сопутствовавшие. Для бомонда столицы это было исключительное событие. Впервые в СССР приехали реальные кумиры, известные во всем мире. Действие поэмы разворачивается в музыкальных, литературных и театральных кругах. Много забавных эпизодов с участием Сергея Образцова, Аркадия Райкина, Леонида Утесова, других знаменитостей.

Мораль сочинения четко выражена в завершающем поэму резюме:

Монтан гремит на всю Европу,

Спасибо, что приехал он.

Но целовать за это в ж…,

Как говорится, миль пардон!

Сказать правду, меня в моей провинции не слишком занимали перипетии столичных борений, без них забот был полон рот. А вот Галине, видимо, все это уже тогда было интересно.

Что еще в этих тетрадках? Фрагменты из Ницше, изречения китайской мудрости, выписанные из книги Мережковского, Третьяковская галерея: список увиденных картин, Записные книжки И.Ильфа (много!), стихи: Н.Заболоцкий, Бодлер, Бальмонт, Лохвицкая, Гофман, С.Маковский, Сафо…

Мне кажется, я понял, почему никто из влюбленной в нее симпатичной мужской компании, какую я застал в Челябинске, по-настоящему не увлек ее. Они, отдавая должное остроте ее ума и прочим достоинствам, тем не менее, сбиваемые с толку внешней привлекательностью (она, так бывает, может служить намеком на легкомысленность) элементарно недооценивали ее. Они же сами «все… красавцы, все они таланты, все они поэты». К примеру, многие дарили ей свои стихи. Они сохранились до сих пор, и, видимо, должны были свидетельствовать прекрасной даме о незаурядности авторов. Какая несуразность! Если бы я даже писал стихи, то от такой женщины прятал бы их далеко-далеко. Только истинный поэт мог бы перед ней обнаружить себя в этом качестве…

Впрочем, все же одно стихотворение поклонника Галины я приведу. Во-первых, от него, в отличие от остальных, не так уж сильно веет художественной самодеятельностью. А во-вторых, я немного посвящен в процесс его создания.

Помните, я рассказывал о Николае Голощапове, нашем редакционном писателе в челябинском «Комсомольце»? Он тогда хорошо отозвался о моем первом очерке. Обычно я уходил из конторы позднее всех, после одиннадцати. Однажды зимним вечером задержался и Николай. Я сидел в одном конце редакции, он в другом, а в серединке своим вязанием занималась бабушка-сторожиха. Я уже было собрался уходить, как ко мне пришел Голощапов с каким-то одновременно трагическим и просветленным лицом и сел по другую сторону стола.

– Сашка! Я сегодня сильно затосковал по одной бабе. И вот только что написал стихотворение. Пожалуйста, послушай!

Каким-то неясным чутьем я мгновенно угадал, кому посвящен опус.

Скачут белки по зимней стуже,

Не продрогнут они не морозе…

Разве в жизни может быть хуже,

Если ты забываешь о прозе?

Если ты забываешь о доме,

Обо всем забываешь, кроме

Той, что с беличьими глазами.

Той, что тоже забыла о муже,

И о том, что забыл я прозу…

Скачут белки по зимней стуже –

Не продрогнут они на морозе!

Я сказал: хорошее стихотворение, не зазорно такое подарить. Он и подарил. А я нынче нашел.

Вот только Николай, царство ему небесное, вместе с ним уместил на листке и еще одно (хотя оно очень плохо умещалось) – нечто под Есенина.

Как всегда, прав Пушкин, сказав: «Трудно прилично выражать обыкновенные предметы». Эта выписка – на самой первой странице девической тетради Галины. По моему разумению – основательное предостережение грядущему (и любому) писателю.

Сейчас я уже думаю, что и мои высокомерные суждения о ребячливости записей провинциальной девчонки грешат снобским ригоризмом. На эту мысль меня навел разворот в «Ежедневнике», заполненный вкривь и вкось поначалу непонятными словами и выражениями. Потом только какие-то отголоски минувшего мне подсказали: это же «пароли», зацепки памяти – для воспроизведения… анекдотов! Сомнительно, чтобы это годилось для ее писательской работы. Скорее – на всякий непредвиденный случай какого-нибудь нескладывающегося разговора. Ей всю жизнь в любой компании удавалась роль души общества, и я подозреваю, она вписала эту роль в свою участь как непременную, необходимую для окружающих и испытывала ответственность за ее должное исполнение. При таком разумении «Цилиндром на солнце сверкая» и т. п. – не вариант глупого девчачьего «Песенника», а свидетельство обязательного отношения к общественному долгу.

В связи с этим хочу добавить вот что. Приводя письма Ариадны Громовой, я обошел вниманием то, что она, несмотря на всю свою ужасную занятость и усталость, не ленилась исписывать целые страницы свежими московскими анекдотами. Меня тут занимает не ее образ действий, а мой. Почему я поначалу не придал этому значения? Ясно же: и таким образом она передавала любимой ученице, остававшейся в провинции, ток столичного напряжения, его «оттепельный» дух.

Так что, Галя, я развиваюсь! Вот только что осознал, почему Ариадна регулярно развлекала тебя новыми анекдотами. Мне хотелось бы, чтобы ты об этом знала. (Если я правильно понял концепции Профессора ВЕМЗА, при определенных обстоятельствах психическая сущность отшедших - так ученый называет ушедших в мир иной – может вступать в контакт с нашим миром и получать о нем информацию).

Для Галины понятие развиваться, думаю, было главным жизненным принципом. Семью – детей и внучку – по их выражению, она «достала» этим требованием, и в конце концов они обратили его в некую домашнюю причуду. Мне же оно было абсолютно родственно. Более того, через постоянные перемены в образе самой Галины (видимо, это и есть – развиваться) я ощущал внутреннее движение своей жизни, ее наполненность неким постоянным смыслом, хотя очертания этого смысла могли меняться год от года, неделя от недели, и даже день ото дня.

Все это уложилось в короткую фразу: «Мне с тобой было интересно». Это я сказал в минуты душевного затишья в 2010 году, о котором упомянул в самом начале рукописи. Именно эта фраза вызвала невероятно драгоценное для всей моей жизни признание Галины. Вымолвив «…было интересно», я тут же смешался: почему «было»?.. Слова, слова слова… Мы всегда с ними обращались на «вы» и предельно серьезно. Но Галина не обратила внимания на языковую оплошность или… сочла, что все произнесено правильно. Она ответила:

– И мне с тобой – тоже.

И кое-что еще добавила, существенное для меня, но я скажу о нем, только если мой рассказ вырулит к конкретике, имеющей отношение к этому добавлению.

Может, помните, в начале моего «приключения с книгой» я сделал наблюдение: одна судьба на двоих обязательно чревата переменами не только внешних условий, но и… самого себя. И эти перемены будут случаться с нами всегда, до самого нашего конца.

Пришла пора уточнить эту «мудрость».

Дело в том, что она относится в основном к понятию, всего ближе лежащему к слову «толерантность»: пониманию того, что истина не может быть простой, что она многолика и что существуют иные взгляды (определение Википедии). Любовь, извините, без этого слова, без готовности быть толерантным – это нечто скукоженное до степени физиологического акта, на нее можно не обращать внимания как на бесконечно ничтожную величину.

Но мой рассказ – не о любви (хотя и о ней тоже), а о судьбе. Одна судьба на двоих, мой несравненный приз, не могла бы осуществиться без фундамента, построенного на понятиях и того и другого «партнера», совпадающих один в один. Не написала бы Галина замечательного юбилейного приветствия ростовскому «Комсомольцу», не будь убеждена, что я разделяю каждое ее слово. Но лишь она могла это сделать. Я – нет. Не только из-за блестящей словесной формы, в которую Галина его облекла. А прежде всего, из-за разницы нашей общественной природы и темперамента. Вы помните красивую, но не слишком внятную формулу: «Мы за все в ответе, что было при нас»? Так вот, Галина как могла всю жизнь старалась претворять ее в действительность. И часто, особенно в личных отношениях, во вред себе.

Мне такое не свойственно. Давным-давно наш Сашка, по жизни приметливый психолог, смеясь, заметил: «Батюшка, а ведь ты у нас форменный пофигист». Я запомнил это красивое слово, в разных случаях примерял его к себе, и должен сказать, к чести или моему стыду, оно довольно точно подходит к моей, скажем так, публичной позиции по многим вопросам.

Ну, и что? Я всегда с превеликим респектом и поддержкой относился к всплескам общественной активности Галины, будь то участие в митингах или протестных газетах, а она терпеливо и уважительно сносила мой холодок по отношению ко многим, как ей казалось, остроактуальным проблемам.

II

…– И последний вопрос: ваша лучшая книга из вами же написанных?

– Что вы! Это не мне решать. Писатель не может быть сам себе судьей. Все проверяется временем. Я же могу сказать только о любимой книге. Это роман «Лизонька и все остальные». Он мне дорог, потому что там очень много из жизни моей семьи. Еще всегда сильно гордишься последней книгой. Я сейчас сдала в издательство книгу «Яшкины дети», и мне кажется, что в ней высказалась по максимуму…

(«Читаем вместе», 2008 г., интервью Алене Бондаревой)

Если бы я был издателем, то сделал бы огромный том именно семейных романов и повестей (а пожалуй, и рассказов) Галины. Кардинальная ее писательская тема – выдавливание человеческих начал из обитателей наших широт, случившееся за минувшее столетие, выстраивается в них четко и, я бы сказал, выпукло. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, в таком томе мощно обозначились бы основные смысловые координаты ее творчества. Конечно, где-то в параллель легли бы юношеские повести, любовные истории, женские романы, провинциальные анекдоты, детективы… Однако отклик абсолютно всему этому нашелся бы и в том гипотетическом томе, который бы я назвал – «Убиквисты».

Многие грамотные люди любят забавляться словесными играми, а некоторые, бывает, вдруг просто обращают внимание на необычный глагол или существительное, пробуют их на вкус, на цвет…

Едва ли не в половине крупных сочинений Галины Щербаковой встречается персонаж – женщина, - которая то и дело про себя играет со словами; однако иногда и сами эти слова играют в их жизни заметную роль. Как правило, это филологи, журналистки, писательницы и т. п.