Полная версия

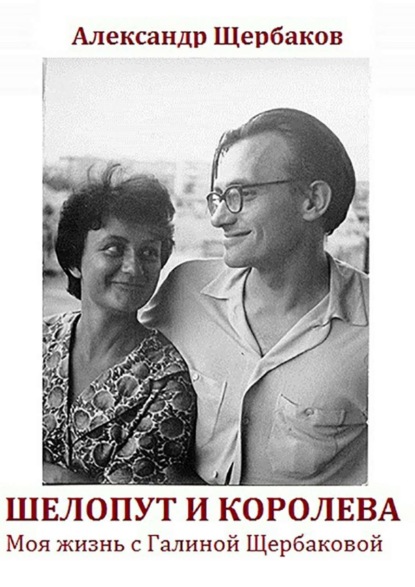

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Теперь немного о себе. Как ты знаешь, я проходил преддипломную практику в Орле. Там редактор – явление уникальное, предельно порядочен, честен, очевидно, его скоро уберут, но пока он делает порой невозможное. Я провел социологический опрос и на основе его написал несколько статей. За них редактор был вызван на бюро обкома партии, и к тому же обком решил написать в университет письмо, чтобы мой диплом не был принят, потому как он анти… и т. п. Если бы оно было написано, то могло произойти все что угодно. Но мой научный руководитель пошел в «Комсомольскую правду», рассказал там обо всем Грушину из «Института общественного мнения» и Панкину. Те прочитали статьи, они им понравились, и «Комсомолка» 21 апреля выступила и похвалила эти статьи. Обком заткнулся, но злобу таит по-прежнему. Так что я не знаю, как буду работать в Орле.

Рассказываю схематично, на самом деле это была целая эпопея. Меня сейчас могут взять в «Комсомолку», Грушин об этом говорит уверенно, но с условием, если я раздобуду прописку. Не знаю, чем это кончится, шансы есть, но очень малые.

Как ты там, как Сашка, твои малыши? Еще раз поздравляю с днем рождения и еще раз сожалею, что не удалось приехать в Волгоград. Страшно соскучился по вас, хочется встретиться, выговориться. …Черкани что-нибудь, для меня очень важно, что ты думаешь о процессе…»

Валерий, конечно, не мог не упомянуть про наших малышей. Он не раз видел в «Комсомольце» Сашку, был в курсе наших переживаний за него. Я уже писал, что ни на какой суд по поводу его судьбы нас не вызывали, все решили в наше отсутствие. Но… на суде была «фигурантом» важная бумага, копию которой я увидел совсем недавно. Инспектор по опеке и охране прав детей отвечала на запрос Кировского райОНО от 3 апреля. Привожу даты, поскольку, не исключено, они тоже имели какое-то значение. Итак…

«В результате обследования установлено следующее:

… Семья занимает комнату площадью 21 кв.м. Комната светлая имеется место для игр и занятий ребёнка, квартира оборудована всем необходимым. Воспитанию ребёнка уделяется большое внимание.

Гражданин Режабек работает в гос Университете (так написано. – А.Щ.) преподавателем философии, получает заработную плату в размере 280 рублей.

Гражданка Режабек Г.Н. работает литературным сотрудником в редакции газеты «Комсомолец», заработная плата в среднем составляет 110-120 рублей.

В настоящее время гражданка Режабек вступила в брак с гражданином Щербаковым А.С., который работает заведующим отделом писем в Ростовском комитете радиовещания и телевидения. Заработная плата его 130 рублей в месяц.

Была проведена беседа с Сашей Режабек, мальчик очень любит свою мать и на вопрос – с кем он хотел бы жить, ответил: «Конечно с мамой». Мальчик с уважением говорит о своём отчиме. …Считаю, что нет оснований передавать Сашу Режабек на воспитание отцу – гражданину Режабек Е.Я.».

Бумага датирована 11 апреля. А мы с Галиной поженились 5 апреля 1962 года.

Детали этого бракосочетания хорошо сохранились в Сашкиной, тогда еще детской отчетливой памяти. «Так этот вот Александр Сергеевич… возжелал перед свадьбой произвести на свою возлюбленную впечатление и взял напрокат аккордеон, оставив, как положено, в залог паспорт. Но вот незадача, день свадьбы, в который батюшка поехал возвращать инструмент, в прокатном пункте оказался выходным. И, как выражаются сейчас, паспорт оказался вне зоны доступа. А без него соваться в ЗАГС было бесполезно. И никакие силы, ни звонки «сверху» не смогли заставить работницу прокатного пункта выйти на работу, нарушив при этом нормы КЗОТ. И свадьбу перенесли на следующий день, а батюшке пришлось до этого момента терпеть надувшуюся маму.

А свадьба была совсем не такой, какой она стала сейчас с лимузинами и прочими прибамбасами, и даже не такой достаточно скромной и домашней, как моя, советская, а просто бедной, но веселой и молодежной. Мама и батюшка тогда уже оба работали в газете с такими же, как они, молодыми шалопаями-журналистами в тот лихой период их жизни, когда о богатстве свадебного стола никто особенно не задумывался, а ценность подарков при общей хронической нехватке денег определялась не их денежным эквивалентом, а количеством смеха, который они вызывали. Мне было тогда пять лет, и я многое не помню, но один подарок меня ужасно насмешил. Это был эмалированный ночной горшок с крышкой, заполненный пивом, в котором на дне плавали копченые колбаски. Тот, кто когда-нибудь пользовался этим предметом, наверно, поймет, как это выглядело и что весьма правдоподобно напоминало. Но, тем не менее, колбаски были съедены, а пиво выпито. А вот судьба горшка осталась покрытой мраком. Мне он уже нужен не был, и поэтому так и остался где-то валяться».

Ну, а мои внимательные читатели уже в курсе того, что я по случаю расходов на свадебные торжества втайне от Гали попросил у родителей прислать мне 30 рублей взаймы. Да, и еще запомнилось двустишие, сопровождавшее уморительную (большую: метр на метр) картину, которая меня встретила на работе в радиокомитете:

Взял было Саша в ЗАГС разгон,

Да помешал аккордеон!

Это была работа наших молодых художников-постановщиков Вити Негоды и Юры Шляхова, значившихся на бракосочетании свидетелями со стороны жениха.

III

…Я должен возвратиться по воле «свободного романа» к дням, когда Галина была увлечена драматургией. До и после них ее деловое общение с внешним миром осуществлялось посредством почты. На каждом журнале или выпущенной книге печатали адрес соответствующей редакции. По этим адресам она отправляла романы-повести-рассказы, и от них же получала отказы в публикации. «Дорогая редакция» в те времена никого не обижала невниманием.

Другое дело – «дорогой театр». Мы не знали, как с ним обращаться. Галя писала пьесы, но пойти с ними по театральным адресам категорически и малодушно отказывалась. Почти что неизвестное слово «литагент» в тогдашних головах в первую очередь связывалось с понятием «агентура». Я размышлял: допустим, я приду с пьесой. Меня спросят: вы кто? Муж. А автор – инвалид? Нет, не инвалид. На этом мой воображаемый идиотический разговор с человеком театра кончался.

И мы в два ума придумали лукавую штуку. Вписываем меня в качестве соавтора, и я с этим фальшивым атрибутом смогу спокойно приближаться к заветным подмосткам этаким литературно-драматическим коробейником. А уж если дело дойдет до серьеза, сбросить два лишних слова с титульного листка ничего не стоит.

Однако единственное что в результате этого получалось – доставить пьесы в помещения театров. И только. Я по неведению и по аналогии с устройством прессы направлялся к заведующим литературной частью. Это как правило были столично-ироничные, ухоженные, но с вечной гримасой усталости, много курящие литературные дамы среднего возраста. Не знаю, как сейчас обстоит дело, а тогда я довольно скоро уяснил что: они не кто-нибудь, а помощники главного режиссера; они с утра до вечера заняты премьерными спектаклями; а поскольку те случаются постоянно, то чтение каких-либо иных пьес просто не их работа. Мне это было объяснено не однажды в теории. А на практике пьесы Галины лежали нечитанными, и потом их не могли хотя бы для возврата найти в беспокойном хозяйстве Мельпомены.

И как же я был приятно удивлен, когда, приехав в Ленинград, зашел в БДТ и не просто протокольно оставил две пьесы, а свел знакомство с Диной Морисовной Шварц.

Это был прием Автора. Дина Шварц, поглаживая принятые от меня рукописи, расспрашивала про меня, про Галину, про наши дела. Ей позвонили по внутреннему телефону, она ответила, пусть ее немного подождут, она разговаривает с автором. Заходили актеры – Стржельчик, Лебедев. Она каждому представила меня: «Может быть, наш будущий автор». Я спросил, нельзя ли купить билет на сегодняшний спектакль. «А вы просто приходите, я вам найду хорошее местечко». В тот вечер я посмотрел пьесу Лени Жуховицкого «Выпьем за Колумба!»

Впрочем, был в нашей жизни еще один завлит «с человеческим лицом». Евгения Михайловна Буромская из Театра им. Моссовета. Тихая, уже не очень молодая, интеллигентнейшая женщина. Она тоже немного порасспрашивала о нас, а потом, вздохнув, сказала:

– Вот взяли бы вы и написали пьесу про жизнь сегодняшних москвичей. А то нас упрекают: театр с таким именем, а нет ни одного спектакля о Москве.

Тут я вспомнил один ничего не значивший разговор с Галей, случившийся год или два назад. По принятому у нас «аглицкому» обычаю мы за утренним чаем читали газеты. (Вот ведь было время, между прочим, советское: почта приносила домой по утрам утренние газеты, а по вечерам – «Вечерку».) В то лето москвичи маялись от жары, и я прочитал подборку сообщений на эту тему, от полутрагических до смешных, и сказал Галине:

– Возьми и напиши пьесу с замечательным названием «Жара в Москве».

Надо сказать, она часто принимала от меня названия для своих сочинений. Но к советам «напиши про то-то или про то-то», от кого бы они ни исходили, всегда относилась очень кисло. Часто говорила: дай Бог перенести на бумагу хотя бы три процента историй, которые крутятся у меня в голове. Так и в тот раз безразлично кивнула:

– Забавно…

А я в разговоре с Буромской взял и сказал:

– У нас есть подходящий замысел – пьеса «Жара в Москве».

…Домой вернулся окрыленный прекрасным проектом. За сутки сочинил синопсис (это мое нынешнее определение, тогда такого слова я не знал) – краткое изложение придуманной истории. Показал его Галине. И мы в четыре руки стали творить то ли благую работу, то ли просто… подработку.

Сам способ складывания вещи, предложенный мной, противоречил сочинительским обычаям Галины. Она неоднократно признавалась, что едва ли не главное ее удовольствие – когда она не знает, в какую сторону при очередном повороте сюжета ее понесет повествование. Я чисто умозрительно понимал завлекательность этой игры, но сам испытал (и испытываю) ее прельстительность только раз, при работе над этой вот книгой, когда знаю: сяду снова за нее завтра – будет одно продолжение, а послезавтра – скорее всего, совсем иное. Какое-то другое слово из последних двух-трех фраз зацепит не ту, что накануне, клетку памяти. И мне уже жаль чего-то ненаписанного послезавтра, потому что оно никогда не будет написано. Нельзя дважды прожить один и тот же день.

Мы продвигали «Жару в Москве» кусками. Кусок текста Галины – кусок мой. Она плела свои кружева, я всячески подгонял их под крышу синопсиса. Через какое-то время тесто стало выползать из квашни – переизбыток текста при дефиците действия. И тут позвонила Буромская: как дела? Я собрал написанное и поехал к ней. В тот день я познакомился еще с одним располагающим к себе театральным человеком. Буромская свела меня с директором театра Львом Федоровичем Лосевым. После милого разговора втроем было решено заключить с нами, авторами, договор о создании пьесы для театра.

По аналогии с завлитами могу определить и Лосева как директора с человеческим лицом. Хотя бы по сравнению, например, с Табаковым. Я, встретив его в «Современнике», попросил поинтересоваться судьбой наших пьес. Он, конечно, пообещал, будучи уверенным в том, что никогда не будет этого делать. Однако его поведение я не мог расценить как лживое. Он ведь, будучи директором, был до мозга костей актером. И, говоря со мной, он сквозь меня светлым взглядом глядел в такую невообразимую даль, при этом даря полускрытую неотразимую улыбку кота Матроскина, что любой мог уяснить: слова надо понимать с точностью до наоборот.

…А еще при встрече с Лосевым была назначена дата моего знакомства с каким-то представительством труппы (не могу вспомнить, как называлось это почтенное общество). Я пришел в назначенный день и час и, обливаясь потом не столько от своего представительского костюма, сколько от смущения, перед собранием в двадцать человек, в основном женщин, зачитал написанное нами. У меня было ощущение, что слушатели ждут не дождутся, когда я закончу, а сам я – точь-в-точь чеховская Мурашкина с ее бессмертной драмой «О чем пели соловьи?». Это ощущение еще более усилилось, когда после моего выступления в порядке обсуждения раздались лишь две-три реплики типа: «Как можно оценить работу по ее половине?» и «Ну, ну, давайте, старайтесь». И разошлись, оживленно обсуждая какие-то свои животрепещущие вопросы.

Однако, к моему удивлению, у Буромской и Лосева был вполне довольный вид. Более того, директор подписал ордер на выплату аванса, а завлит лично сопроводила меня в бухгалтерию.

Сумма была ничтожной, но ее ценность состояла в том, что эти денежки были первыми, полученными Галиной за чисто литературный труд. Однако они почему-то вовсе не добавили авторам энтузиазма. Работа шла не шатко не валко, без вдохновения. Через достаточно продолжительное время я позвонил Евгении Михайловне – просто чтобы напомнить о нас. Она была приветлива, и сказала, чтобы мы не нервничали из-за того, что проходят договорные сроки. Что некий известный драматург заканчивает для них пьесу про Москву. Только, сказала она, напишите ламентацию (этого слова я ни разу не слышал ни до того момента, ни после него) на имя директора, дабы у театра не было причины потребовать обратно аванс.

Признаюсь, театр, так сказать, со служебного входа остался для меня вещью в себе. Совет же направить в дирекцию ламентацию был очень уместным. Дело в том, что, получив от меня наш аванс, Галина тут же положила его в свою сумочку и направилась в продуктовый магазин на Звездном бульваре. Где у нее все имеющиеся деньги и выкрали. Галя очень страдала не столько из-за потери как таковой, сколько именно из-за пропажи первого за много лет гонорара.

Что ни говори, а деньги, когда они не миллионы, а, так сказать, в гомеопатических дозах (а именно такими в основном они были у нас бо̀льшую часть жизни), их появление или исчезновение, видимо, всегда о чем-то говорят, сигнализируют, намекают… Мне очень нравится явно выстраданный афоризм Уильяма Фолкнера: «Человек может долго жить на деньги, которых ждет». Он подтвержден опытом множества людей.

«Жаре в Москве» так и не было суждено родиться.

И еще одно высказывание очень мудрого человека. Я выписал его, когда пробегал строки сочинений Рабиндраната Тагора разыскивая стихи, на которые Алексей Рыбников написал песню к фильму «Вам и не снилось». Вот оно: «Есть любовь, которая вольно плавает по небу. Эта любовь согревает душу. А есть любовь, которая растворяется в повседневных делах. Эта любовь вносит тепло в семью».

Именно в таком настрое я сочинил полушутливый стих, посвященный Галине. И даже вручил ей.

Было так. Я со скукой, безо всякой мысли смотрел через окно на массивную савеловскую эстакаду-развязку. Скуку вызывал занудливейший доклад обозревателя на ежемесячной редакционной летучке (дело было в «Журналисте»). Я в течение его уже написал проект решения редколлегии о работе над номером журнала, а речь нашего спикера, по всему, едва добралась до середины. Тут я весьма к месту вспомнил недавно написанный рассказ Галины из цикла «Рассказы из авоськи» (опубликованного через много лет в ростовском журнале «Ковчег», 2012, № 3). В нем тоже действие происходило на редакционной летучке и его героиня, как говорится, «от злой тоски» начинает придумывать каждому ее участнику новое лицо.

…Нашему главному очень подходит маска хоккейного вратаря, похожая на череп. Тем более что своими порывистыми движениями то в одну, то в другую сторону стола он окончательно дорисовывает мне личность, напряженно ждущую в ворота шайбу.

…Заму новое лицо придумывать не надо. На летучках он совсем другой. Его одного не касается иронический изгиб. Вытянув шею, он смотрит куда-то вдаль, а когда он временами начинает розоветь и дышать взволнованно, то я почти уверена, что он действительно что-то там видит, может быть, даже в каком-то другом измерении.

…Ответсек, маленький человек с лицом постаревшего мальчика, преображается для меня сразу, как только я посмотрю на его руки. Они беспокойно лежат на столе, и я вижу, как белые манжеты его рубашки начинают туго стягивать синие сатиновые нарукавники. Вот они ловко обхватили его запястья, а дальше уже сами собой в его пальцах оказываются крест-накрест запелёнутые пачки денег. Беспокойные руки находят себе дело. Они рвут бумажные свивальнички и с неповторимым, единственным в мире хрустом начинают пересчитывать деньги.

Рядом с ним сидит мой зав. Он очень больной человек. Ему не хватает веса – ровно 25 кг. А есть ему много тоже нельзя, у него много больных внутренних органов. Никто об этом не знает, потому что зав. мой гордый и самолюбивый. Свои минус 25 он носит как дорогой подарок, время от времени для убедительности заламывая руки единственно доступным ему приемом самбо другим, полноценным в весовом отношении мужчинам. И я вижу, что на самом деле никакой иронической усмешки у него нет. Что он сидит, пощелкивая полиартрическими суставами, а из правого его глаза бежит тонкая нервущаяся слезная нить. Нить эта ломается на изгибе рукава и, отломанная, падает на пол.

Я смотрю, смотрю на невидимую миру слезу, жалею своего зава, мысленно добавляю ему 25 кг, стараясь распределить все равномерно. Ничего получается мужчина… Почти человек.

Меня развлекает воспоминание о рассказе Галины, и я невольно переношу взгляд с эстакады на виднеющийся сразу за нею наш дом и думаю, чем сейчас занята моя жена. Может быть, «прядет свою пряжу» – вытаскивая из-под брюха нахального кота странички, заполняет их своим крупным красивым почерком. А может быть, пользуясь моим отсутствием, судачит по телефону с кем-нибудь из подруг. Вчера, я слышал, в одном таком разговоре она сказала: «Мой Щербаков…» Я, мельком так, подумал: «мой муж» и «мой Щербаков» – не совсем одно и то же. «Мой Щербаков» – это что-то от собственничества, видимо, порожденного привычкой давнишнего супружества. А мне естественно было бы сказать: моя Щербакова? Или – моя Режабек? Пожалуй, нет…

Оказалось, забубенный производственный доклад – самое время подумать об этом. Подумал – и…

Я – ваша собственность, увы.

И не стыжусь признаться в этом…

Далее окончание доклада и остальная летучка пронеслись мгновенно. То есть завершились к минуте, когда в голове сложились четыре четверостишья, которые я (предварительно зачитав высокому собранию проект решения редколлегии) записал и в тот же вечер вручил Галине.

Свое творение в течение многих лет я обнаруживал то заложенным в «Молитвослов», то в «Каббалу», то в другие книги, постоянное место которым отведено в левом дальнем углу ее стола. А совсем недавно я его случайно нашел в толстой общей тетради с философскими и богословскими соображениями восемнадцатилетнего племянника Лизы Кремневой, которые он посчитал нужным оставить нам. И коль скоро оно все-таки было сохранено его владелицей, я решил привести его в этой книге.

Я – ваша собственность, увы.

И не стыжусь признаться в этом,

Поскольку вас люблю. А вы

Пренебрегаете поэтом.

Пренебрегаете, любя.

Так старых кукол любят дети.

Но из всего, чем вы владеете,

Все ж выделяете – меня!

Со мною вы чуть-чуть построже.

Что ж, ваша собственность порой,

Вас удивляя и тревожа,

Идет, бредет сама собой.

Крамолен дух самоброжения!

Но ведь и он творит, клянусь,

Двух наших судеб сопряженье.

Я – ваша собственность?

И пусть!

Пятая глава

I

«Жизнь в каждое мгновение переплетена со смертью. Смерть не наступает после жизни – она участвует в самой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые продукты повседневной жизни. И часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы занимают все пространство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для подлинной жизни…»

Мне кажется, такие откровения посещают нас только в моменты внутренней свободы, вольного вдоха, избавления, пусть эфемерного, от кабалы повседневности. Когда мы находимся внутри потока каждодневного поденного существования, он представляется нам течением осмысленной жизни. Но если разуму в эти мгновения непринужденности удается увидеть его с удаленной точки, извне, можно дать себе отчет: сущности, нанизанные на струну нашего существования, в большинстве – ничего не значащие заполнители времени вплоть до отведенного каждому своего часа.

Так я воспринимаю понятие «мертвые отходы жизни», презентованное нам утонченным философом Мерабом Мамардашвили. «Живое чувство, живая мысль, подлинная жизнь» – редкость и порождается только особыми, осознанными усилиями самореализации.

Я в этой рукописи стараюсь по мере сил свести к минимуму образы «мертвых отходов», сосредоточиться на памяти о «живой» жизни. Однако был не в состоянии выразить это намерение своими словами ее самым первым читателям. То были не просто друзья, а люди, которым я мог беззаветно довериться, и они прочитали первую сотню страниц мемуара. Почти все они задавали один вопрос: буду ли я рассказывать об отношении к Галине нашей дочери. Я отвечал: нет. Мне говорили: это неправильно. Или просто соболезнующе смотрели на меня.

Мне же было психологически трудно разъяснить им простую логическую операцию: 1)Галина для меня всегда была олицетворением жизни; 2)поэтому книга может быть озарена только таким светом; 3)отношения дочери с ней, которые они имели в виду, – это, по Мамардашвили, «мертвые продукты повседневной жизни» (знали бы мои читатели, в какой степени «мертвые»…). Следовательно…

22 марта 2010 года к нам пришла Ольга Арнольд, наша давняя близкая знакомая. Галина, больная, категорически никого не хотела видеть. Для Ольги она сделала исключение, поддавшись моему настоятельному аргументу: та придет к ней не как подруга, а как дипломированный психолог.

Чуть ли не неделю Галина отказывалась есть. «Не хочу» – и все. Уже потом я вспомнил историю ухода из жизни отца ее мамы, Федора Николаевича. Он перестал есть за несколько дней до своей кончины. «Дедя» для Галины был всю жизнь образцом порядочности и непререкаемым авторитетом. Ольга сказала, что попробует убедить ее вернуться к еде.

Я оставил их вдвоем и направился к компьютеру, который не включал уже много дней. Первым моим интересом было состояние интернет-журнала «Обыватель». Посмотрел количество посещений. На специальном сайте статистики полюбопытствовал, с каких адресов приходили ко мне читатели. И уж просто ради развлечения зашел на один из них. Это была какая-то страница «Живого журнала». На ней я увидел фразу: «Всегда проповедуя нравственность, Галина Щербакова вела бесстыдно безнравственную жизнь».

С нее начиналось обширное сочинение нашей дочери, которая за несколько лет до этого уехала жить в Израиль. У меня было мало времени – ровно столько, сколько продолжалась беседа Ольги с Галиной. Я «для себя» читаю очень медленно, «шевеля губами». Но профессия научила меня «для дела» пробегать глазами за минуты практически любые объемы текста – дабы уяснить, о чем идет речь. Так вот, речь шла о том, что мама обделила дочь практически всем: едой и одеждой, родительским вниманием и навыками житейских премудростей, опытом повседневного вкуса, культурных запросов и средой умственного развития, а главное – заботой о ребенке и материнской любовью.

Ольга оказалась хорошим психологом. Нет, по отношению к еде Галина не смилостивилась, но стала спокойнее и даже веселее, и ночью спала крепко, умиротворенно.

Я не спал, и не пытался уснуть. Как будто знал, что мне осталось лишь несколько часов видеть ее живую.

На всю оставшуюся жизнь, а может, и после нее, во мне останется то время неполных суток, 22-23 марта, и явившееся в его протяженности сперва мелькавшее улавливание, а потом и отчетливое уяснение связи между пришедшими с мониторного экрана словами моей дочери и смертью моей Галины.

Если дорогие первые читатели имели в виду, что следовало ответить на дочерние упреки, то я опять повторю: нет. Хотя бы потому, что для этого необходимо прочитать ее произведение. Я на это не способен. Но главнее другое. Если ребенок чувствовал, что он недокормлен, недоодет, обойден домашней теплотой и заботой, следует просто признать и его правоту, и то, что ему не повезло с родителями. А родителям с ребенком. Это беда. Но так бывает, и нередко. И тут уж задним числом бессмысленно и несуразно что-то выяснять и объяснять.

Да, признаю, во мне нет твердости и такой крепости, чтобы прочитать это произведение. Но первую его фразу запомнил навек: «Всегда проповедуя нравственность, Галина Щербакова вела бесстыдно безнравственную жизнь». Она написана не ребенком, а очень даже зрелой дамой. К такому возрасту, думаю, она не могла не знать, что большинство наличного состава человечества ведет бесстыдно безнравственную жизнь. Его земная природа такова. Библейские утверждения об изначальной греховности человека разными словами снова и снова напоминают об этом (мы их чаще пропускаем как привычные общие места), а смысл веры в Христа как раз заключается в противодействии этой греховности, то есть бесстыдно безнравственной жизни. Избежать участи такого житья удается какому-то проценту выявленных среди нас и бесспорно признанных святых. Какому точно – трудно сказать, поскольку многие из них, святых, поначалу тоже вели – по незнанию! – бесстыдно безнравственную жизнь, вплоть до совершения, причем во множестве, убийств, порой просто жутких; но потом – осознали, раскаялись и стали святыми. То есть стали святыми именно потому, что осознали. Это – редкость. В большинстве своем мы бесстыдно уверены в собственной нравственной непогрешимости. В этом – главный грех и залог неустранимости его же (греха), сколько б человек не существовал в природе.