Полная версия

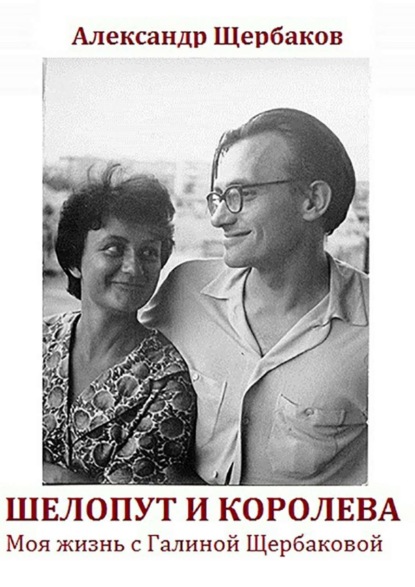

Полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Ну, да ладно. Гораздо более меня занимает начальная часть первой фразы упомянутого сочинения: «Всегда проповедуя нравственность, Галина Щербакова…»

Что значит – «проповедуя нравственность»? Да еще «всегда»?.. Можно представить, как была бы удивлена Галина Николаевна, не раз говорившая в беседах и интервью: «проповеди – всегда мимо глаз и мимо уха». Да, «русская классическая литература всегда выпрямляла человека, даже рассказывая о нем жуткие вещи, – писала она. – У хорошей книги всегда есть нравственный посыл». То есть она, хорошая книга, – всегда на стороне не дьявольской, а – божеской. Но одно дело – энергетический, экспрессивный посыл книги, и что-то совсем другое – «проповедовать нравственность». В ответ на попытки навязать литературе такую функцию Щербакова саркастически отвечала: тогда «давайте читать и сочинять басни. Коротко и полезно». Действительно, этот автор никогда не был замечен в стремлении складывать басни. Как написала сетевой критик Ника Батхен, в вещах Галины «нет заунывной морали, бесспорных выводов, принуждения «думай как я». Как только читатели посреди писательских фантазий нарвутся на перст указующий – тут и конец волшебству словесности. В отличие от публицистики.

В истории литературы есть несколько замечательных и даже великих писателей, которые были еще и великими моралистами. К примеру, Лев Толстой. Но чтобы их пересчитать, хватит пальцев одной руки. Среди прочих публичных апостолов нравственности (породы, надо сказать, почтенной и нужной обществу) мы не найдем ни одного мало-мальски писательски одаренного человека. «Создание другой реальности» прямо противостоит провозглашению общеизвестного. Так что утверждение (обвинение!), что писатель (Щербакова) «проповедует нравственность», можно при желании расценивать как клевету. Но художественное творчество Галины опровергает этот навет. И она со спокойной совестью могла повторить речение своего собрата по писательской профессии Леонида Жуховицкого: «Я всегда был сознательным врагом морали». Как, пожалуй, и большинство творчески одаренных особей.

Но здесь есть некая тонкость. Одно дело, когда Наполеон говорит: «Я не такой человек, как другие, а законы морали и приличия созданы не для меня». И другое – когда Пушкин признается: «Я изящен и порядочен в моих писаниях, но сердце мое совсем вульгарно» (попробуем «перевести» это признание на площадной блогерский язык – и получится что-то как раз вроде: «Всегда проповедуя нравственность…» и т. д.).

Вот ведь что здесь самое драгоценное: «порядочен в моих писаниях»! Писатели – разные, таланты разновеликие, но если сочинитель «порядочен в своих писаниях» то он (Как это там в конце первой части «Фауста» – Голос свыше: «Спасена!») …спасен! (Как, кстати, спасен и сам продавший душу дьяволу доктор Фауст под пером писателя Гёте.)

Порядочность в писаниях – их художественная подлинность. Над нею всю жизнь бьются труженики слова. И главное в этой битве – не стилистические достижения, а то, что по-английски звучит как mental strength – внутренняя крепость, душевное стояние. Вряд ли мы можем представить, какие муки пережил Достоевский, выводя своих героев. Можно ли забыть страдания детей из его романов и повестей?..

У Галины не находилось душевных сил на то, чтобы, к примеру, ввести в свою прозу тему преступлений против детей. «Не потому что мне противно, просто у меня не выдерживает сердце, когда я начинаю рассказывать об этом. Ведь о таком нужно писать, чтобы нутро защемило или не писать вовсе».

«…Как достоверно написать о чем-то, не пропустив ситуацию «через себя»? – говорила писательница в интервью. – Иначе тебе не поверит читатель. А когда ты становишься – пусть на время – тем, о ком пишешь, что-то выходит. Правда, в тех случаях, когда пишешь о подлеце, впустить его в себя, конечно, сложно. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Пытаюсь рассказать о женщине, которая живет по принципу: «Все можно». Она совершает тягчайшие преступления, будучи убежденной, что является глубоко нравственным человеком. «Заглотать», как я говорю, такую героиню, крайне сложно – степень ее греха и порока столь велика, что во мне не умещается. Да и для здоровья опасно».

Да, на такие вот случаи действительно хорошо бы иметь «совсем вульгарное» сердце… Да и обладать пониманием основ «безнравственной жизни» (одним из бесчисленных вариантов жизни) тоже не лишне. Именно отображение ее, бесстыдной, и есть предназначение всех – от Гомера до Дмитрия Быкова – писателей.

…Много лет Галина, получив от издательства авторские экземпляры своей новой книги, первый из них всегда дарила дочери. Я видел у Климовых (а потом и у Шпиллер – она, вторично выйдя замуж, поменяла фамилию) полочку, на которой стояли сочинения Щербаковой. И только сейчас, при наборе предыдущего абзаца, у меня возникло подозрение: она их не читала. Она же окончила не какую-то там школу, а литературно-театральную. И, по логике, не должна была выйти из нее, не имея представления о базовых понятиях искусства слова. Значит, не могла бы не заметить, как автор, по природе ярко эмоциональный, чурается проповедовать что бы то ни было, предоставляя читателю свободу в расстановке точек над i, как он часто, влезая в шкуру персонажа, которого внутренне не приемлет, всячески находит внутренние оправдательные мотивы действий того…

Однако что это я занудствую, повторяя азы учебника «Введение в литературоведение»?.. В нечтении же кем бы то ни было книг Щербаковой, как и любого автора, ничего зазорного нет.

Тривиальное замечание о связи литературы и школы уже привычным образом вновь, как щепку, закручивает меня в воронку памяти и выносит на массивную черно-коричневую, изрезанную бритвочкой парту – то ли в восьмом, то ли в девятом классе. Когда мы проходили повесть «Отцы и дети»?..

Литературу нам преподавала молодая, очень миловидная томная шатенка Эвелина Васильевна. Конечно, нам, мальчишкам, наличие такой красотки в образовательном процессе превращало ее предмет в поистине изящную словесность. Мы с Колей Тамбуловым, будучи почти каждый день вместе с утра до вечера, не стесняясь, делились друг с другом своими эротическими фантазиями, навеваемыми образом учительницы-гурии. Может, это покажется алогичным, но данное обстоятельство совсем не мешало нам усваивать раскрываемые ею таинства великой русской литературы.

В методику Эвелины Васильевны входило чтение вслух отрывков из программных произведений. И вот однажды она нам зачитывала «Отцы и дети», место с драматическим моментом дуэли между Базаровым и Павлом Петровичем. Все шло как по маслу, пока чтица не дошла до фразы: «Павел Петрович дрогнул слегка и схватился рукою…» Тут Эвелина Васильевна вдруг замешкалась, прежде чем закончить предложение: «…за ногу».

В этот миг в двух разных концах класса раздался громкий смех, совсем не подходящий к моменту. Хохотали Коля Тамбулов и я. Мы совсем недавно оба прочитали повесть Тургенева и прекрасно помнили, что у классика написано не совсем так. А именно: «…за ляжку». Наверняка в классе были и другие прочитавшие произведение, но они или не заметили этой детали или не придали значения подмене существительного. Во всяком случае заржали только два неумных молодых козла.

Эвелина покраснела, обвела глазами класс, но быстро взяла себя в руки и продолжила чтение: «Струйка крови потекла по его белым панталонам». Наверное, это непонятное для многих одноклассников чепе привело их в недоумение. Я не поручусь стопроцентно, но, по-моему, у нас с Тамбуловым хватило ума не раскрывать причину нашего идиотского поведения. Мы ведь по-своему любили нашу конфузливую учительницу.

Как знать, может быть, благодаря этому случаю, как узелку на память, к моей рукописи и подоспел другой эпизод, имевший нешуточное значение для моего умственного становления.

Не помню, на том же уроке или на другом, в связи с вопросом кого-то из нас или по логике своего объяснения, Эвелина затронула тему: кто прав в бесконечных спорах Павла Петровича с Базаровым. И сказала фразу, как из сборника афоризмов:

– Глупо искать у писателя Тургенева ответы на примитивные вопросы. Это вам не Василий Ажаев.

Эти два предложения требуют как минимум сразу двух комментариев.

Первый. Эвелина Васильевна, с одной стороны, как я отметил, была исполнена и томностью облика, и – по молодости – застенчивостью. А с другой, как ни странно, – девушкой с язвительным умом и острой на язык.

Я был в школе секретарем комсомольской организации. И вот однажды, не помню почему, Эвелина оказалась на заседании комитета комсомола по приему в ВЛКСМ. Я ловко им руководил. Как-то легко и непринужденно мне дался бюрократический ритуал поведения с его партийно-небрежными ужимками и словечками («предлагаю принять за основу», «будем голосовать или и так ясно» и т. п.) и бравировал этой своей умелостью.

Учительница сидела на задней парте и на все это смотрела явно иронически, что меня смущало. А потом вообще вполголоса сказала: «Ну, прямо малый совнарком». Этим не закончилось. Когда вступающая в ряды девчонка, отвечая на вопрос, почему она хочет быть комсомолкой, ответила: «Чтобы учаВствовать…» (в чем-то там), Эвелина переспросила:

– Чтобы что делать?

– Учавствовать, – подтвердила девчонка, видимо, полагая, что таким произношением подчеркивает свою особую культурность.

– Да-да, я поняла: от слова чавкать.

Второй комментарий. По поводу Василия Ажаева. Тогда в читательском активе уральской интеллигенции были авторы (сужу по своим родителям): Ажаев («Далеко от Москвы»), Вячеслав Шишков («Угрюм-река», «Емельян Пугачев»), нижнетагильский писатель Алексей Бондин, свердловский – Павел Бажов («Малахитовая шкатулка»), Ольга Форш («Одеты камнем», «Михайловский замок»). Немного раньше – «Молодая гвардия» Александра Фадеева в тетрадках «Роман-газеты».

Мне кажется, упоминание Ажаева нашей учительницей было не только противопоставлением одного писателя другому, но и вообще антитезой тогдашней советской литературы классике.

Я не могу далее привести дословно высказывание Эвелины, но суть его усвоил прочно, ибо для меня, мальчишки, оно прозвучало как откровение. Для хорошего писателя, объясняла Эвелина, даже если он рассказывает о смертельных врагах, не бывает деления на «своих» и «чужих», на «наших» и «немцев». Сравнение было рискованным: не прошло и десяти лет после сорок пятого. Еще совсем недавно я с волнением отслеживал по карте военные действия в Корее между «нашими», северными, и чуждыми южными. Еще не улеглись на дно памяти образы из впечатляющих военных очерков великих, средних и очень средних советских литераторов.

Но… я понял учительницу!

Не буду отнимать внимание и время читателей на нюансы своего подросткового уразумения действительно непростых представлений. Процесс плодотворного восприятия любого нового – из книг, из любого искусства, – удачно обрисовал Антонио Бандерас на примере своего осмысления творчества Фолкнера. (Замечу: глубокая личность этот, по мнению многих, попсовый актер. Я убедился в его незаурядности благодаря телевидению во время его визита в Россию в 2013 году.) Он сказал так: «С Фолкнером мне приходится бороться. Возможно, самое главное, когда читаешь его книги, не понимать, а именно прочувствовать предлагаемое писателем, просто пропустите через себя и трактуйте, как считаете нужным. …То же самое, что я чувствую, читая Фолкнера, происходит, когда я слушаю Вагнера».

Примерно так давным-давно я и воспринял объяснение Эвелины Васильевны. Я восхищаюсь мудростью провиденья. Как вовремя мне были вручены ключики к непознанному: впереди предстояло столько прочитать, услышать, увидеть. «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною», – исполняла в то время на школьных вечерах знаменитую бетховенскую песню моя одноклассница Валя Яковлева. Тогда-то и стал «моим сурком» на всю жизнь прием освоения чего бы ни было: впускать без предвзятости и после выносить суждение уже о своем, а не чьём-либо. И соответственно поступать – как со своим: что-то – «в музей моей души» (опять из какой-то песенки), а что-то на свалку забвения.

Но в словах учительницы – о «наших» и «немцах» – еще можно было уловить и как бы предостережение, которое немного позднее выразил Александр Галич крылатыми словами: «бойтесь единственно только того,/Кто скажет: "Я знаю, как надо!"» (Что нравственно и что безнравственно…)

…Недолго в нашем Красноуральске была Эвелина Васильевна. Вышла замуж и куда-то уехала. Справедливость судьбы мы, ее тайные поклонники, видели в том, что ее избранником оказался не кто-нибудь, а известный всему городу центр нападения, а также капитан и тренер футбольной команды «Металлург», которая успешно сражалась со своими извечными соперниками из родственных городов Ревды и Кировграда. Его звали Роман Капилов и он был братом нашего друга Эдика Капилова из параллельного класса. Как справедливо пелось в еще одной популярной песне тех лет, «если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге».

Однако в смысле качества учебы мы не пострадали: к десятому классу нам дали ординарную по внешним качествам, но великолепно знавшую и любившую предмет преподавательницу по фамилии Ганова. Имя ее я, к глубокому сожалению, забыл. Это она подтолкнула меня сделать доклад по материалам дискуссии в «Литгазете». Обсуждалась тогда статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» из «Нового мира», которую и сейчас считают одним из самых значительных документов периода оттепели. Там речь как раз и шла о подлинном призвании писателя.

И эта учительница тоже дала нам в житейскую дорогу существенные наставления. Ну, например:

– Обязательно прочитайте «Жизнь Клима Самгина». Может быть, вам будет непросто. Но когда сделаете это, почувствуете себя на такой вершине, откуда видно далеко-далеко…

Мне хотелось видеть далеко, и я стал читать эпопею Алексея Максимовича. Увы, успел до конца школы одолеть едва ли половину. И вспомнил про этот должок – перед собой, перед учительницей – аж в конце восьмидесятых, когда увидел в телевизоре многосерийку под одноименным названием, снятую моим старинным ростовским знакомым Витей Титовым.

…Он пришел на Ростовское телевидение и радио улыбчивым, как красное солнышко, парнишкой. Почему-то ходил в гимнастерке или рубашке, похожей на нее, но точно защитного цвета. Я думал, он после армии, и только много позднее узнал, что вслед за нею он несколько лет оттрубил на целине. Просто у него был природный легкий мальчишеский стиль существования.

Он свободно и естественно вошел в нашу телевизионную, как сказали бы ныне, тусовку. Он был мне симпатичен, но, признаюсь, я невольно ощущал какое-то превосходство над ним. Тогда в радиокомитете было главенство сообщества редакторов. Мы чувствовали себя даже важнее режиссеров. Витя не был и не режиссером, и не ассистентом такового. Он был всего-навсего помреж.

Я даже не заметил, что какое-то время Титов отсутствовал на студии. А когда появился, выяснилось, что он сдавал приемные экзамены во ВГИК. Почему-то еще не было ясно, поступил он или нет, но Витя был спокоен и с юмором, затаенным в глазах, часами травил нам всякие абитуриентские забавности.

К примеру. Михаил Ромм, стараясь придумать претендентке в режиссеры задание понеисполнимее, сказал:

– Удивите меня.

Не успел он и глазом моргнуть, как девица оказалось на его коленях, погладила лысину и промурлыкала:

– Милый Роммик, прими меня во ВГИК!

Не знаю, было это на витиных глазах или вгиковское предание, обросшее бородой. Он же вовсю сыпал разными историями, совсем как Ираклий Андроников. Когда я смотрел фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя», «Ехали в трамвае Ильф и Петров», «Кадриль», «Анекдоты», передо мной неизменно вставал облик раскрепощенного, но безукоризненно интеллигентного веселого юноши, верящего в свою счастливую творческую будущность. А я тихонько, про себя, еще тогда в ростовском телевизионном доме внес в свою собственную конституцию жизни существенную поправку: никогда не позволять себе испытывать превосходство над кем-либо ни было, особенно по понятиям армейского чиновоззрения.

Много раз у меня возникало желание увидеться или хотя бы «услышаться» с Виктором Титовым, я даже раздобыл какие-то его телефоны. Но все откладывал, и дождался, пока его не стало. Что еще раз подтвердило английскую мудрость: жизнь состоит из потерь. И, кстати, очень наглядно иллюстрирует эту сентенцию как раз «Жизнь Клима Самгина», которую я прочитал, подталкиваемый хорошим фильмом моего давнего, ростовского знакомого.

Сложное впечатление осталось от книги. Безусловно, ее нужно было прочитать лучше не на заре туманной юности, а именно тогда, когда о ней напомнил Витин фильм, когда я, например, сумел увидеть в себе самом что-то от горьковского героя. Но в то же время была какая-то смутность: огромный объем романного содержания – и ощущение ненасыщенности им. Как будто автор не дорассказал мне что-то важное.

Я и не подозревал, что вновь вспомню об этом через 25 лет, наткнувшись на некое напоминание Галины самой себе. У нее была такая манера: пришла мысль – обозначить ее двумя словами огромными буквами и сунуть куда-нибудь, авось пригодится. На бумажке, где записано два каких-то телефонных номера и условия арифметической задачи «на движение» (видимо, поручение внучки Алисы), кроме этого, сказано: «Вина? Ошибка? Рус. интел. придумала себе народ». Если эту гипотезу допустить как верную и предположить, что «рус. интел.» сумела повернуть историю исходя из своей головной придумки (вины? ошибки?), то эпопея советского писателя номер один как раз об истории этой и должна была кончиться – по сюжету – только ничем (и ничем иным – именно под реалистичным пером мастера). А что общепризнанный талант русской «интел.» Максим Горький мог внести кардинальный вклад в сотворение выдуманного народа – так в этом не может быть сомнения. Чья идея фикс – создание «нового» человека? И он сам же как бы усмотрел этого человека – в зэках на Соловках.

Хорошая была у нас альма матер – школа № 1, Красная, как ее называли в Красноуральске.

А вот у Галины со школой сложились иные отношения. О них много рассказано в ее первой повести «Кто из вас генерал, девочки?», о которой я уже говорил: там многое автобиографично. Главной причиной негативного восприятия школы была классная руководительница, она же впоследствии завуч, представленная в повествовании как Варвара Сидоровна.

«Она преподавала историю. Объясняла толково, но иногда на нее что-то находило. Тогда она весь урок сидела за столом, за открытым учебником и рассказывала нам прямо по книге…

…Маленькая, неслышная в своих тапочках, ходила она по школе, неожиданно появляясь в самых невероятных местах, даже в мужской уборной. Дело было даже не в том, что она гоняла курильщиков. Дело было в ее постоянном пренебрежении к уже взрослым людям. Она неслышно вырастала на занятиях литературного кружка, и мы со стыдом видели, как угодливо начинала улыбаться ей наша литераторша. …Наш директор Леонид Андреевич слушал ее, наклонив голову, и, хоть мы знали, что он чуточку глуховатый и всех так слушает, нас убивало, как он стоит со склоненной головой перед маленькой уродливой женщиной в бостоновом костюме и базарных лосёвках.

…В ее представлении мы еще не люди – так, что-то неопределенное. Мы не должны были обижаться, не могли свое суждение иметь, казалось, она нарочно ставит за пятерочный ответ четверку, чтоб мы в едином вздохе молча поглатывали обиду. А что еще мы могли?..

…Ей одной известно, кто есть кто, кто будет кто и кто зачем… «Вот уж кого пошвыряет, вот уж кого покидает… Что бы с тобой ни случилось – ничему не удивлюсь». Это мне было сказано на прощание. Вместе с вручением трехтомника Белинского. Я плакала тогда прямо на черный блестящий переплет».

Он стоит у нас на верхней книжной полке в коридоре, этот Белинский. Изрядно потрепанный, с карандашными пометками на многих из своих 2600 страниц, он славно послужил хозяйке и в студенчестве, и в ее учительском пребывании. На фронтисписе каждого(!) тома рукописно исполненная и заверенная круглой печатью надпись: «Выпускнице-десятикласснице Руденко Галине от педагогического коллектива в день окончания средней школы. 25/VI-50 г. Директор. Классный руководитель».

И еще о Варваре: она «смотрела как на моральное право и нам ломать шеи, хребты, кости… С убежденностью – так надо, так нам же будет лучше. И такая она была сильная в своей этой неколебимой убежденности, что ей подчинялись. Мне это понятно. Я знаю хрупкость и ранимость учительского мира. Я знаю, как легко распохабиться в нем злому сильному человеку. Это как сапожник без сапог. У самих учителей так часто не хватает сопротивления подлой силе. Они робеют, они теряются, они пасуют, они дают бесконечные поводы говорить об их беспринципности и бесхребетности».

Так вот, Галина считала, что ее судьба осложнена собственной «бесхребетностью». Она смеялась и даже сердилась, когда я называл ее сильной женщиной, говорила, что я-то уж мог бы не повторять эту глупость. Обманное впечатление от ее образа, полагала она, рождается у людей, которые поверхностно судят о своих знакомых по их внешнему поведению. «На самом деле я вечно чего-то опасаюсь, существую, забившись куда-то в свой дальний уголок. И покидаю его, только когда пишу. Тогда я сильная, свободная, а главное, во много раз умнее самой себя». Последнее обстоятельство до самого конца удивляло и необыкновенно радовало Галину. «Как будто кто-то шепнул мне на ухо», – иногда разводила руками она, читая написанное ею ранее.

Свою же внутреннюю «загнанность» (связанную, по моему предположению, с ее школьными невзгодами) она считала стыдной, скрывала от посторонних, насколько могла, противостояла ей. Не раз говорила: «Вот Катьку воспитаю сильной, не как я, чтобы никого и ничего не боялась».

II

И вот снова я соприкасаюсь с темой, от которой долго и упорно отстраняюсь. И… снова буду отдалять ее, насколько получится.

Я ничего не имел против того, чтобы наша дочь была сильной, никого и ничего не боялась. В намерениях Галины меня смущало одно слово: воспитать. Я не знал, да и до сих пор не знаю, что подразумевается под ним. Это глагол. Значит – что делать? Так что же?

У Ожегова сказано: вырастить, дав образование, обучив правилам поведения; путем систематического воздействия, влияния сформировать характер; привить, внушить. Однако что же для этого делать, не сказано. В отличие, например, от «научить (учить)»: передавать знания, навыки; наставлять, побуждать; бить, наказывать (прост. устар.).

В воспоминании нашего Сашки есть толковое и остроумное наблюдение относительно «воспитания».

«Я упоминал, что мама работала учительницей, и это плохо отразилось на ее голове. А проявлялось это в том, что временами она вдруг спохватывалась и вспоминала, что нужно заниматься моим воспитанием и тогда что-нибудь отчебучивала. Я помню, что как-то она изготовила из разноцветных картонок медальки, на которых было написано «Саша – хороший мальчик» или «Саша – шалун» и другая подобная дребедень. И награждала меня ими по итогам дня. А я ужасно злился и обижался. Слава богу, педагогический запал у нее быстро проходил, и все возвращалось на круги своя. А мама снова становилась молодой веселой женщиной, как и все ее друзья и подруги. Но ущерб, нанесенный ей советской системой образования, все-таки сохранялся и иногда давал себя знать. Например, когда я был уже постарше и поинтересовался, красивый ли я, мама ничтоже сумняшеся ответила, что верхняя половина лица – да, а нижняя – нет. Так я и жил какое-то время со странным ощущением, что наполовину красавец, наполовину урод. Но эдакие приступы, если можно так выразиться, «умопомрачения» у мамы ни в коей мере не уменьшали мою любовь к ней и батюшке. Просто некая безалаберность, странность и непоследовательность поступков родителей и их друзей меня только убедили в глупости и беспомощности взрослых и отучили спрашивать совет у старших».

Убеждение Сашки, что не надо никого воспитывать, а просто нужно пристойно жить вместе с детьми, абсолютно совпадает с моими мыслями по этому поводу. Мои безалаберность, странность и непоследовательность заключаются в том, что я, как наверное помнит читатель, писал в «Комсомолку» и «Известия» (а еще и в «Неделю») в ряду прочего и на темы воспитания. Опять что ли профессиональный цинизм? Не исключено. Но впрочем… Я же всегда крутился вокруг тезиса: «Одно из самых неблагодарных дел – доводами разума отстаивать категории порядочности». То есть, другими словами – ну их, доводы разума, надо просто жить. Порядочно.

Мне казалось, мы так и жили. Никакими медалями никого больше не награждали. Дочь наша была красивая, и мы ни от кого не скрывали эту нашу радость.

Оказывается, я забыл: дочь была поначалу рыженькая. И в год, и в 1 год 3 месяца, и даже в 4 года без 27 дней. По крайней мере, так написано Галиной на бумажных кулечках с прядками волос. Но в 11 лет и 1 месяц – несомненная шатенка, даже чуть переходящая в чернявость.