Полная версия:

Славный путь к поражению

В итоге к моменту полного выздоровления Зернова, то есть к началу 1972 года три из четырех производств были пущены и подведены к проектным показателям, при этом все советские специалисты и рабочие, участвовавшие в пуске, приобрели ценный опыт. П. Н. Зернов не смог получить его в полной мере. Выйдя на работу, он принял тактику, соответствующую его положению. Не стал отнимать у меня приобретенную власть и влияние, и при этом не стремился освоить все особенности процесса. Много уделял внимания работе над проектом второй очереди комбината, переговорам с иностранцами, которые велись в ГИПРОИВе – ведущем проектном институте отрасли химических волокон. В этот же период восстановились его связи с руководством главка и МХП. Подтверждением этого явилась его поездка в 1972 году в США в составе представительной делегации, возглавляемой замминистра В. П. Юницким. Задачей делегации были переговоры с фирмой «Дюпон» о продаже оборудования для производства более прогрессивного, чем ДМТ мономера – ТФК, непрерывной поликонденсации ПЭТ и формования волокна. При этом он заботился о том, чтобы в целом ограничить свою нагрузку, отказывался от участия в застольях. Очевидно, он опасался возможности возвращения болезни, начал работать над кандидатской диссертацией, создал в ЦЗЛ специальную лабораторию и лично руководил проводимыми исследованиями. В отношении меня и моего влияния на производство я не чувствовал с его стороны какой-либо ревности. Это позволяло мне напряженно работать, продолжать накапливать опыт.

В Англию в новом качестве

Интересная ситуация сложилась в 1972 году. Мы готовили к пуску последний комплекс цехов ПКСН – по производству шелка. Была сформирована группа для обучения в Англии в составе тридцати человек. Стоял вопрос, кто ее должен возглавить. Я надеялся, что это поручат мне. В то же время осознавал, что Зернов ясно чувствует разницу в моей и его квалификации и вряд ли примет решение, которое приведет к еще большему разрыву в уровне знаний. Он решил вопрос в мою пользу. Летом 1972 года я был откомандирован на тридцать дней для учебы на текстильные предприятия Англии. Мы учились два месяца в районе Манчестера, прямо на производственных участках – аналогах наших цехов. Но это были «последние могикане», текстильная промышленность Великобритании к тому времени провела модернизацию и ушла далеко вперед.

По программе обучение заканчивалось трехдневным пребыванием в Лондоне. В один из указанных дней мне предстояло посетить организатора контрактов первой очереди Могилевского комбината сэра Сьюарта. Он в течение многих лет был одним из руководителей английско-российской торгово-промышленной комиссии. Именно его громадный авторитет позволил объединить большое число английских компаний, заинтересованных в поставках оборудования для СССР, в один консорциум, согласовать с английскими банками сложную схему выделения и погашения финансовых кредитов и впервые в практике периода холодной войны заключить с внешнеторговыми организациями СССР столь крупномасштабный контракт. Это стало возможно еще в связи с тем, что ведущей организацией консорциума стала знаменитая английская компания “CJB”, которая являлась одним из мировых лидеров в области судостроения и производства химического оборудования. Я много в Могилеве слышал о нем от англичан, это имя они, как правило, произносили с особо значительной интонацией, но лично знаком не был. Нам было известно, что за успешную реализацию нашего и ряда других проектов господину Сьюарту было присвоено королевой высокое звание сэра. Ему было за семьдесят, но он продолжал работать. С нашей стороны во встрече должны были участвовать А. И. Петров – первый заместитель ВО «Техмашимпорт», и я с переводчицей комбината Верой. Встреча должна была состояться в доме сэра Сьюарта, расположенном на окраине Лондона. Петров мне объяснил, что англичане придают большое значение всем деталям протокола, и приглашение в дом должно подчеркивать признание высокого статуса гостя. К месту встречи подъехали на машине Петрова, перед воротами сада нас встретил хозяин. Он был высокого роста, полной комплекции, с крупными типично английскими чертами лица. Чем то напоминал У. Черчиля. Мы вышли из машины и, пропустив вперед Веру, вошли в дом. Уже в первую же секунду поняли, что сделали ошибку. В большой прихожей стояла маленькая Вера, рост ее не превышал ста пятидесяти пяти сантиметров, а перед ней, положив на ее худенькие плечи свои лапы, стояла в полный рост крупная немецкая овчарка. Вера стояла бледная и не могла пошевелиться, так как пасть овчарки находилась в пяти сантиметрах от ее лица. Выручила хозяйка дома, она быстро вышла в смежную комнату и, вернувшись, вложила в рот собаке печенье. Пес снял с плеч Веры лапы и ушел довольный. Хозяева извинились и объяснили, что их любимец приучил всех гостей приходить в дом с печеньем в кармане и для него этот прием стал своеобразным тестом на распознавание «свой-чужой». Хозяин провел по дому и по достаточно большому саду, расположенному за домом, далее беседа продолжилась за столом в гостиной.

Сэр Сьюарт рассказал о последних событиях, предшествующих заключению контракта на поставку оборудования для Могилевского комбината в 1965 году. Все вопросы были решены, но стороны не сходились в цене, разница составляла довольно внушительную сумму. В субботу все участники переговоров пошли на большой футбол на Уэмбли. Команда, за которую болели англичане, выиграла, и на радостях они уступили в цене. Мы вместе с А. И. Петровым сидели и высказывали свое восхищение великодушием наших партнеров, понимая, что каждый крупный проект должен со временем обрастать легендами. Встреча продлилась около трех часов, и прямо оттуда мы поехали на прием, который давала фирма по случаю завершения программы обучения.

Прием проходил в банкетном зале одной из гостиниц в центре Лондона, с нашей стороны была вся группа в тридцать человек, со стороны англичан присутствовали сотрудники лондонского отделения фирмы. Встреча проходила в стиле «фуршет», что создавало для наших специалистов некоторые трудности. Весь вечер вместе с А. И. Петровым нам пришлось поддерживать беседу с директором фирмы «Полиспинерс», управляющей нашим проектом, и стоящей с ним рядом красивой девушкой, которую он представил как свою секретаршу. Беседа велась в традиционном стиле, за четыре года работы я его достаточно освоил. Неожиданным был конец вечера, при прощании директор сказал мне, что автобус для нашей группы стоит у входа в гостиницу и сотрудники фирмы проведут к нему моих коллег. Для меня же заказан номер в гостинице, его секретарша пройдет в него вместе со мной и сможет оказать мне внимание до утра. Утром она отвезет меня к месту проживания. Естественно, я ошеломленный взял паузу, подумал, как я вырос за четыре года. Мне уже оказывает внимание не «сексуальная Лулу» – цеховая кладовщица из провинциального Вилтона, а секретарша директора столь значительной лондонской фирмы. Но ответ был все же традиционен – нет, мне еще нужно решить ряд вопросов с группой, завтра ведь день отъезда. Одобрительный взгляд А. И. Петрова позволил закрыть эту тему.

Неожиданные последствия роста

Время шло, комбинат пустил и полностью освоил все производства первой очереди, значительно возросли масштабы работы по обеспечению ритмичности производства, внедрению новых ассортиментов в текстильную промышленность. П. Н. Зернов стал работать с полной нагрузкой, прошлая болезнь внешне была забыта. Комбинат становился гордостью области, Республики, высоким стал авторитет В. С. Белявского, восстановился и возрос авторитет П. Н. Зернова. К концу 1972 года ему было около сорока двух лет.

П. Н. Зернов занимался вопросами производства, большое внимание уделял повышению уровня техники безопасности на комбинате. При этом ему приходилось много времени уделять совместному с ГДР проекту по созданию линии непрерывной поликонденсации ПЭТФ и пуску отечественной установки по производству ТФК. Для успешной реализации данного проекта штапель-2 была создана Межправительственная комиссия СССР – ГДР. Необходимость регулярного отчета перед ней делало эту тему очень актуальной. Много времени отнимали командировки в Москву в проектный институт, переговоры с «Хехстом» по проекту штапель-3 иногда длились несколько недель. В то же время главной сферой деятельности комбината в этот период стало поддержание рабочего ритма предприятия, выпускающего шестьдесят тысяч тонн мономера, полимера, волокон и нитей. Именно оно стало главным фактором технического перевооружения легкой промышленности страны, от его устойчивой работы уже напрямую зависели показатели области и Республики. Исторически сложилось так, что координация работы его производств и служб в значительной степени осуществлялась подразделениями, непосредственно подчиненными мне. Нехватка времени и отсутствие острой необходимости не позволяли П. Н. Зернову приобрести тот технический опыт, который был присущ специалистам, непосредственно участвующим в пуске основных установок комбината. Он несколько критически оценивал некоторые наши действия. Чувствовалось, переживал, что, несмотря на его отсутствие, освоение процесса и мощностей прошло успешно. Я успокаивал его своей высокой дисциплинированностью, аккуратным и своевременным выполнением всех его указаний. Работы хватало всем с избытком. В какой-то момент почувствовал, что по вопросам производства мне все больше приходится докладывать В. С. Белявскому напрямую и соответственно получать его указания. Обо всех подобных случаях я информировал Зернова и не видел в его реакции негатива.

Однажды при очередной встрече в начале 1973 года Белявский сказал мне о том, что хочет провести совершенствование структуры управления. Вопросы управления действующим производством и подготовки строительства новых мощностей надо разделить. Для этого он согласовал с министерством введение новой должности – зам. генерального директора комбината по производству и предлагает мне занять эту должность. Я понял, что это ущемит интересы П. Н. Зернова, и сказал, что у меня нет дефицита властных полномочий. П. Н. Зернов создал мне хорошие условия, надо мной нет оперативной опеки и руководителям подразделений дано понять, что мои решения подлежат обязательному исполнению. В новой структуре это все может быть нарушено. Белявский настаивал, сказал, что должность зам. главного инженера по производству при введении новой должности будет сокращена, и моя судьба станет неопределенной. Я остался на своей позиции. Что это было? Чувство благодарности к П. Н. Зернову или инстинкт самосохранения. Не исключено, что уже в тот момент я интуитивно чувствовал больший потенциал у П. Н. Зернова, чем у В. С. Белявского и стремился сохранить близость к более сильному.

На следующий день состоялся разговор с П. Н. Зерновым по его инициативе. Он сказал, что считает неправильным предложение Белявского. Предупредил, что я не должен его принимать, а если приму, то он перестанет заботиться о моем воспитании и росте. Доводы были несколько упрощенные: «Учти, что в будущем, если я уйду в отпуск или заболею, то исполнять мои обязанности назначу не тебя, а Г. Гендельмана». Я успокоил его, сказав, что со мной был разговор, я твердо заявил о несогласии с введением новой должности и отказался от возможности ее получения. На этом разговор окончился. Тема закрылась и в течение нескольких недель не поднималась. Дальнейшие события показали, что она получила неожиданное для меня продолжение.

В апреле 1973 года в период пребывания В. С. Белявского в Чехословакии меня пригласили в обком партии и сказали, что, положительно оценив мой опыт работы на Лавсане, обком пришел к выводу о целесообразности моего перевода на Могилевский завод искусственного волокна в качестве директора. Состояние здоровья директора завода А. Никонова стало настолько плохим, что он не может больше руководить коллективом. А. Никонов действительно был болен в течение продолжительного периода, но я тогда, польщенный доверием и высокой оценкой обкома, не связал вместе опасения П. Н. Зернова, отсутствие в Могилеве в период моего перевода В. С. Белявского и возникновение срочной замены давно болеющего А. Никонова. Моему новому назначению предшествовало посещение комбината первым заместителем министра МХП СССР Л. И. Осипенко. Он прошел школу директора очень крупного нефтехимического комбината – Салаватского и пользовался большим уважением у специалистов отрасли.

На ужине, состоявшемся на комбинате, после посещения им обкома партии он сказал в своем тосте, что один из сидящих в зале руководителей может стать директором крупного завода, другой – заместителем министра МХП. Я не придал этому значения. По комбинату задолго до момента приезда Л. Осипенко ходили слухи о том, что на место директора ЗИВа должен прийти секретарь парткома комбината Ю. И. Галактионов. Считалось, что его кандидатуру поддерживает В. Белявский, а это означает, что так оно и будет. Галактионов также присутствовал на ужине. Оказалось, что «царь» – Зернов, как в русской народной сказке, очередной раз послал меня пройти испытание, чтобы не отдавать мне замуж свою прекрасную дочь – одно из лучших предприятий СССР. Через несколько дней меня назначили директором Могилевского завода искусственного волокна. Новое назначение казалось интересным, хотелось попробовать себя на самостоятельной работе. Можно сказать при этом, что пошел выполнять поручение партии, руководствуясь принципом: «на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся». Недопонимание интриг того периода и роли Зернова в моем переходе оказалось полезным – я сохранил хорошие отношения с ним, и строились они на базе искренней благодарности за весь период 1968–1973 годов. В. С. Белявскому я был признателен за то, что после драматического приема на работу в 1969 году и согласия на отправку меня в армию 1970 году он сильно изменил свои оценки относительно меня и посчитал возможным мое назначение на должность зам. генерального директора МКСВ. В. С. Белявский, вернувшись из Чехословакии, узнав о моем назначении, «ни одним глазом не повел». Для него высказывание о том, что переход оформлен вопреки его планам и без его согласия было равносильно признанию поражения перед П. Н. Зерновым.

Это было весной 1973 года. Внешне ничто не предвещало того, что произойдет в конце осени того же года, однако мои наблюдения за характерами моих ближайших руководителей создавали некоторый фон для рассуждений. Впоследствии, осмысливая всю совокупность действий П. Н. Зернова в тот период, я пришел к выводу об их логической последовательности. Он – сын красного директора одного из ивановских предприятий, репрессированного в 1930-е годы. Отличник учебы, обладатель красного диплома, лидер институтской хоккейной команды. Были случаи, когда в период 1971–1972 годов в разговоре с ним мне приходилось ссылаться на мнение главка, а именно его руководителя Б. А. Мухина. Как правило, следовало возражение: «Что мне твой Мухин, когда я играл за ИХТИ, он мне клюшки носил на игру». Эта фраза мне сильно врезалась в память, и в 2009 году на юбилее по случаю восьмидесятилетия я спросил у Б. А. Мухина, что она означает. Смеясь, он мне сказал: «То и означает, что я действительно носил ему клюшки. Меня, как члена комитета ВЛКСМ института, назначили ответственным за моральный облик команды. Команда была лидером первенства среди вузов города Иванова, Павел – кумиром среди молодежи. Чтобы ребята не загуляли, не запили, комитет поручил мне сопровождать их на всех матчах. Павел был звездой команды, признанным лидером, и я, чтобы завоевать благосклонность его, а значит, и всей команды, носил на матчи его клюшки». Далее этот отличник и лидер получил назначение в Могилев и под опекой очень опытного руководителя А. Никонова быстро вырос на ЗИВе до главного инженера завода. Когда А. Никонова направили в Минск руководить главком, П. Н. Зернов стал директором завода. Тот факт, что через определенный период на заводе случилась трагедия, не означает, что Зернов не был предрасположен к работе в данной должности. Мнение, которое декларировали его друзья о том, что он больше тяготел к инженерной работе, был слишком мягким, добрым к людям и потому не мог быть директором, на мой взгляд, было ошибочным. Он обладал большим кругозором, был способен к системной кропотливой работе, обладал способностью находить общий язык с подчиненными и с руководством и при этом мнение о его избыточной доброте вызывало сомнения. Отсюда можно с уверенностью сказать, что, лишившись кресла директора ЗИВа во второй половине 1960-х годов и заболев серьезно в 1968 году, находясь в должности главного инженера МКСВ, он не сломался и не сдался, а выработал план действий по своему сохранению в этой должности. Он выбрал меня в качестве второго после себя ведущего исполнителя данного плана. План за четыре года был успешно реализован, но я, его же помощник, могу по инициативе В. Белявского обесценить результаты, достигнутые П. Н. Зерновым. Формально, вчера Петров отказался от предложения, но что он станет делать, когда его ознакомят с приказом о назначении на новую должность. У него просто не будет другого выхода и он будет вынужден согласиться с В. С. Белявским. В результате он находит мне – своему воспитаннику новое место на некотором отдалении от комбината и делает это наперекор своему руководителю. Столь дерзкий шаг означает, что период борьбы за выживание для Зернова закончился. В связи с покушением на его статус полноправного руководителя производства и всех инженерных служб комбината он вынужден поставить для себя новые, более амбициозные цели и для их реализации придется вступить в прямое противоборство с директором комбината В. Белявским.

Директор завода, первые шаги

Итак, в апреле 1973 года, спустя четыре года после приезда в Могилев, я был назначен директором Могилевского ордена Великой Октябрьской социалистической революции Завода искусственного волокна им. Куйбышева. Специально называю его полное официальное название для того, чтобы подчеркнуть богатые традиции коллектива и его заслуги. В городе его просто называли ЗИВ. К тому времени на предприятии работало шесть тысяч четыреста человек.

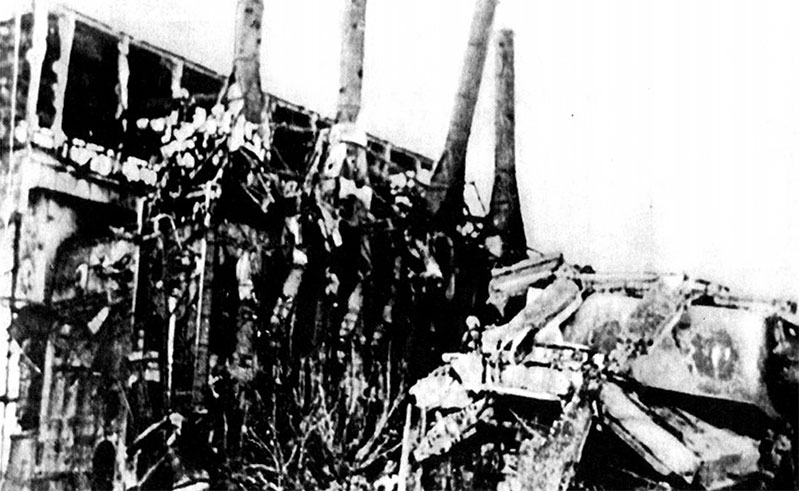

Завод относился к первенцам индустриализации СССР. Был введен в начале 1930-х годов на базе немецкого оборудования. Прядильные машины для производства искусственных нитей были изготовлены фирмой «Бармаг». В качестве основного сырья использовалась целлюлоза. Принципиально весь технологический процесс превращения древесины в целлюлозу путем вымывания из первой всех смолистых примесей, последующего растворения целлюлозы путем обработки щелочью и сероуглеродом, формования из струй раствора нитей путем осаждения целлюлозы серной кислотой был внешне логичен. В итоге из натурального продукта древесины вы получаете шелковые нити с высокими гигиеническими свойствами. Но в производственном процессе на каждый килограмм готовой продукции использовалось до трех с половиной килограмм ядовитых и агрессивных химикатов. Вредных для работников завода, населения прилегающих к нему районов и окружающей среды. И именно на подобной технологии развивались в течение нескольких десятилетий вся отрасль химических волокон. СССР. Она использовалась для производства шелка, штапельного волокна (аналог хлопка), кордной нити и ткани, формирующих каркас автомобильных покрышек. Люди, работающие на заводе, трудились и жили в атмосфере вредных веществ, и своим здоровьем они расплачивались за высокие потребительские свойства продукции. Для обеспечения высоких гигиенических характеристик изделий, комфорта потребителей довольно значительная по численности группа работников вискозных предприятий страны должна была к сорока пяти – пятидесяти годам терять трудоспособность. Оборудование, действующее с начала 1930-х годов, не отвечало санитарным требованиям, нормы ПДК (предельно допустимые концентрации) устанавливались в стране по уровню концентрации вредных веществ, наблюдаемого при исправно работающем оборудовании, но не по влиянию на персонал. Как компенсацию за ущерб здоровью работники имели высокую зарплату, шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового, уход на пенсию в сорок пять лет для женщин, пятьдесят лет для мужчин, а также ежедневные пол-литра молока. Технология и оборудование, задействованные в начале 1930-х годов, к середине 1970-х годов морально устарели. Ведущие страны – их создатели, шли на сворачивание подобных производств, именно в связи с их исключительно вредным влиянием. Создаваемые в отдельных странах образцы новой техники не могли остановить вышеуказанной главной тенденции. Попытки российских ученых и конструкторов не меняли положения. Таким образом, подобные производства, включая ЗИВ, существовали только в связи с тем, что плановая система СССР изолировала их от мировой конкуренции, а люди по многолетней традиции, не воспринимающие свое личное здоровье, как главное благо, отдавали его родному заводу. Судьба завода во многом была героической. В начале 1930-х годов его пустили на немецком оборудовании и с помощью немецких специалистов. В годы войны оккупанты демонтировали оборудование и вывезли его в Германию. Каким был завод после освобождения Белоруссии, наглядно показывает фотография.

После окончания войны оборудование в Германии было найдено, возвращено на разрушенный завод и после его восстановления вновь запущено в работу. К середине 1960-х годов завод по многим показателям – техническому уровню, масштабам стал лидером отрасли. Коллектив был создателем многих новых технологий, на высоком уровне без потери технологической дисциплины внедрил «щекинский» метод, сократив на производстве более тысячи человек. Трудная и опасная технология сплачивала людей. Характерно в этом отношении шутка американских специалистов. В 1972 году делегация от Минхимпрома с участием П. Н. Зернова была приглашена в США для проведения переговоров по закупке нового производства полиэфирных волокон. В беседе специалисты Дюпон сказали, что в США было тридцать девять заводов по производству вискозных волокон и нитей, но ко времени встречи тридцать восемь из них переоборудовали под производство полиэфирных волокон и нитей. Один из наших представителей спросил: «Почему же один завод оставили?», на что американцы ответили: «Оставили, чтобы всем показывать, какие хорошие люди и специалисты воспитывались в условиях вискозной технологии».

Итак, я пришел на завод – противоположность «Лавсану». Время, когда он был в лидерах отрасли, получал знамена, прошло. Полагаю, что из-за строительства Могилевского объединения «Химволокно» ЗИВ ограничили в средствах на развитие и капитальный ремонт. В 1973 году завод имел несколько предписаний на останов большинства производств. На штапельном производстве долгостроем оставался первый отечественный цех по улавливанию сероуглерода и сероводорода, на производстве нитей № 1 была разрушена обшивка сто двадцатиметровой трубы, выбрасывающей сероуглерод. Вместо нее работала временная труба длиной тридцать метров. Один из цехов был в шутку назван по аналогии с парковой зоной города Могилева «Зеленой рощей» из-за того, что его железобетонное перекрытие поддерживалось сотней деревянных столбов. Территория завода: дороги, тротуары, площадки находились в критическом состоянии. Трудно было объяснить, почему направляя на новый завод «Лавсан» многомиллионные вложения, сосредотачивая на нем около десяти тысяч строителей и монтажников, министерство не считало возможным решить наиболее актуальные задачи на ЗИВе. В некоторой степени ситуацию объясняла тяжелая болезнь директора ЗИВа А. М. Никонова, который в последние годы в связи с ухудшением работы сердца, почек большую часть времени проводил в одном из трех «финских домиков», построенных на территории профилактория. Название жилища говорит само за себя: площадь около сорока метров, стены фанерные утеплены мягким картоном. Участник войны, награжденный в военное и мирное время очень высокими орденами, бывший начальник химического главка Республики, один из наиболее авторитетных людей города и Минхимпрома, угасая на глазах, продолжал упорно бороться за сохранение своего прошлого статуса. Связь с заводом он поддерживал через телефонные разговоры с руководителями подразделений, регулярные встречи со своим водителем и секретарем. Завод устойчиво выполнял план по производству нитей и волокна, что способствовало сохранению на своем посту директора-ветерана. В некоторой степени это предопределяла и кадровая политика директора. Первыми лицами на заводе после А. М. Никонова были главный инженер – кореец В. П. Ким и его заместитель – еврей А. Я. Розенберг. Они были молоды, обладали высокой энергией. А. Я. Розенберг, кроме того, имел хороший аналитический ум и техническую подготовку. Директор умело поддерживал у обоих надежду на должностной рост в случае его ухода, хотя ему было известны особенности кадровой политики главка. Первой причиной был национальный вопрос, второй – увлечение обоих руководителей техническим творчеством с извлечением излишней материальной выгоды. В коллективе и в среде партийных работников считалось, что это тормозило решение основных задач завода.