Полная версия:

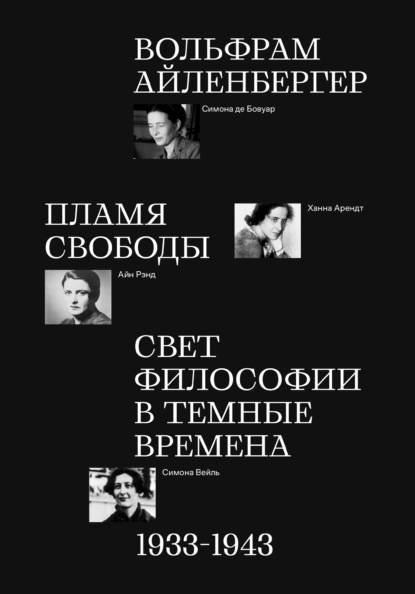

Пламя свободы. Свет философии в темные времена. 1933–1943

То есть Папа от всего этого был не в восторге. Поэтому нетрудно представить себе внутреннее сопротивление, с которым он согласился на предложение жить в этой квартире. Вейль тоже внутренне кипит. Хорошо, пусть раньше этот мужественный человек возглавлял миллионную революционную армию – но это не аргумент в дискуссии!

Голос Троцкого доносится даже до нижних этажей[29]. Он настолько возбужден, что Наталья Седова, пьющая чай с Мим и Бири, удивленно качает головой: «Эта девочка осмеливается спорить с Троцким…»

Записи Вейль, которые она сделала сразу после разговора с Троцким 31 декабря 1933 года, повествуют главным образом о тех спорных моментах, что едва ли не на десятилетия станут ключевыми для всего левого дискурса. Какие средства необходимы или, по крайней мере, допустимы для достижения конечных целей революции? И еще острее вопрос о безусловной ценности отдельной человеческой жизни: сколько яиц можно – и нужно – разбить, чтобы приготовить «революционный омлет»? Не исключено, что именно эти антигуманные выражения разрушили главное табу и открыли врата на пути к массовому террору.

Симона Вейль убеждена, что это так. А Троцкий, как это бывало уже не раз, и в этом вопросе проявил удивительную гибкость. В самом начале разговора она вспомнила о Кронштадтском восстании матросов 1921 года, после подавления которого Троцкий лично приказал казнить 1500 восставших «контрреволюционеров». «Ну, если вы так рассуждаете, то почему вы сдали мне эту квартиру? Вы что, из Армии спасения?»[30]

Этот, как выяснится позже, провиденциальный вопрос положил начало спору, в ходе которого Троцкому парадоксальным образом пришлось от имени Революции защищать как раз тех, кто вел на него охоту: «Мне не в чем упрекнуть Сталина (кроме ошибок в рамках его собственной политики). <…>. Достижений много: для рабочих (женщин, детей). <…> русский рабочий контролирует правительство постольку, поскольку он терпит его, ведь это правительство для него лучше, чем возвращение капитализма. И эта печать скрепляет его власть!»

Ах вот как, возражает Вейль, тогда получается, что и в других странах рабочие контролируют свои правительства в режиме терпения, например во Франции или Германии… «Вы идеалистка, вы называете правящий класс порабощенным классом <…> Почему вы всё подвергаете сомнению?»

Так или иначе, в завершение конспиративной встречи с соратниками со всей Европы Троцкий вновь выражает свою убежденность: «Я не просто думаю, я уверен в том, что новая левая оппозиция добьется революции!» В том же духе, прощаясь с родителями Вейль, он восклицает: «В вашей квартире родился Четвертый Интернационал!»[31]

Завещание

К началу 1934 года Симона Вейль тоже обрела уверенность, однако полностью сменила направление. Шестого февраля 1934-го в Париже происходят беспорядки. Жестокие уличные бои закончились кровопролитием: множество погибших, тысячи раненых. В разгар экономического кризиса была разоблачена крупномасштабная банковско-биржевая афера. Некий Александр Ставиский по принципу финансовой пирамиды собрал сотни миллионов франков из государственных средств, при этом его прикрывали местные и центральные политики от левых партий. Золотая жила для правой прессы, которая упоминает не только – разумеется! – о покровителях-социалистах, но и о еврейско-украинских корнях афериста. На следующий день после беспорядков уходит в отставку премьер-министр Эдуар Даладье, представитель партии радикальных социалистов, пробыв во главе «правительства убийц» (как его теперь называют) всего шесть дней. Впрочем, это не приводит к стабилизации политического положения.

Спустя несколько дней Вейль пишет из Парижа в Швейцарию своей подруге (и будущему биографу) Симоне Петреман:

Тут ничего нового, не считая того, что страна катится прямиком к фашизму или как минимум к крайне реакционной диктатуре: да ты и сама всё знаешь. Сообщения из России тоже удручающие. А что касается Германии, то здесь лучше помолчать. <…> Я решила совсем уйти из политики, кроме теоретических исследований. Это не исключает возможного участия (в качестве сочувствующей, солдатки) в спонтанно возникающих массовых движениях, но отныне я не хочу брать на себя никакой ответственности, даже самой ничтожной, даже в косвенной форме, ибо убеждена, что вся кровь, которая прольется, прольется напрасно, что битва заранее проиграна.[32]

В следующие месяцы Вейль все душевные силы отдает работе над эссе, которое в разговорах с друзьями называет своим «духовным завещанием». Ей двадцать пять лет. Название эссе могло бы послужить девизом для всего ее творчества следующего десятилетия: Размышления о причинах свободы и общественного угнетения[33].

Угроза

Когда 12 февраля 1934 года все ее коллеги, последовав призыву профсоюзов, приняли участие (заодно с четырьмя с половиной миллиона французских граждан) во всеобщей забастовке, Симона де Бовуар даже не подумала присоединиться к ним: настолько она «была далека от любой политической практики»[34]. Ведь бастовать – значит разделять общие интересы с остальными трудящимися. А именно к этому у нее нет никакой мотивации. Бовуар не готова «отождествлять себя с преподавателем, каким являлась»[35], – и вообще она не понимает, какой, собственно, прок от существования других людей. Позже она напишет:

…существование Другого по-прежнему было для меня опасным <…> я по-прежнему сохраняла настороженность в отношении этого. Что касается Сартра, то я всё уладила, заявив ему: «Мы одно целое». Я расположила нас вместе в центре мира; вокруг нас вращались персонажи, смешные, гнусные или приятные, которые не могли меня видеть: единственным взглядом была я сама. И поэтому я, не стесняясь, пренебрегала общепринятым мнением…[36]

Вот уже почти пять лет они с Сартром составляют очень необычную пару: их объединяет абсолютная духовная преданность друг другу, но в то же время они открыты для любых впечатлений и другого опыта. В 1929 году они разделили между собой два первых места на общенациональном экзамене Agrégation[19] по специальности «философия»[37] и, в соответствии с правилами, отправились на первые годы по распределению из Парижа в провинцию.

В этом контексте перевод из Марселя в Руан в 1932 году означал для Бовуар возвращение в центр своего существования. Потому что Сартр тогда преподавал в Гавре – северном портовом городе, расположенном всего в часе езды на поезде от Руана. Да и съездить на выходные в Париж теперь было намного проще.

Но даже эта вновь обретенная близость не помогает преодолеть пропасть, зиявшую в ее душе. С литературой тоже пока никакого толка. Она задумывает в руанских кафе всё новые и новые сюжеты, но уже через пару недель отбрасывает очередной замысел. Ее цель – описать давление общества на женщин ее круга, стремящихся к действительно свободному существованию.

Другая

В принципе, жизненную ситуацию этой двадцатишестилетней интеллектуально одаренной преподавательницы философии можно описать в гораздо более прозаичном ключе. Несмотря на глубокие, удивительные отношения с Сартром – он старше Симоны на два года, – она пока еще не нашла свой собственный голос, свое место и свою опору в жизни. Ни в профессии, ни в литературе. Ни в политике, ни в философии. И в эротике тоже нет.

В ней явно вызревало какое-то совсем другое, неслыханное «я». Она страдает, тем более что среди ровесниц из ее окружения есть те, кто добился гораздо большего. Например, активная участница коммунистических групп Колетт Одри – единственная из руанских коллег, с кем Бовуар поддерживает приятельские отношения. А еще, конечно, ближайшая подруга Одри:

Иногда Колетт Одри рассказывала мне о Симоне Вейль, и, хотя говорила она без особой симпатии, существование этой чужой женщины привлекало внимание. Она была преподавателем в Пюи; рассказывали, что жила она жила в гостинице ломовиков и в начале месяца выкладывала на стол всё свое жалованье: каждый мог им воспользоваться. <…> Ее ум, ее аскетизм, ее экстремизм и смелость вызывали у меня восхищение, и я не сомневалась, что если бы она меня знала, то ничего подобного ко мне не испытывала бы. Я не могла присоединить ее к моему миру и ощущала смутную опасность для себя.[38]

Уже в девятнадцать лет, когда она только начала изучать философию в Сорбонне, Бовуар называла противоречие «между „я“ и другими» своим главным вопросом[39]. И, точно так же как полностью погруженный в свое собственное творчество Сартр удачно стал для нее в студенческие годы «большим таким же», Симона Вейль заняла для нее в те же годы позицию «большого другого».

Как два магнита, при первой встрече они решительно отвергли друг друга:

Сильный голод в Китае унес много жизней, и мне рассказывали, что, узнав об этом, она [Вейль. – В. А.] разрыдалась: эти слезы укрепили мое уважение к ней даже больше, чем ее философские способности. Я завидовала тем, чье сердце могло отзываться на события в мире. Однажды я смогла подойти к ней. Не помню уже, как завязался разговор; категоричным тоном она заявила, что сейчас на земле важно только одно: Революция, которая накормит весь мир. Я не менее решительно возразила, что проблема не в том, чтобы облагодетельствовать людей, а в том, чтобы найти смысл их существования. Она смерила меня взглядом и сказала: «Сразу видно, что вы никогда не голодали». Наши отношения на этом закончились.[40]

Стремление Вейль слиться со страданиями других людей, особенно далеких, столкнулось с абсолютным слиянием Бовуар с «я» – своим собственным и близкого ей человека, – направленным против всех остальных. В призыве «найти смысл их существования» для Бовуар кроется двойная проблема. Во-первых: на чем основывается существование, полагающее себя осмысленным? И во-вторых: какую роль играет или должно играть при этом существование других? Иными словами: какой смысл порождает для моего существования существование других, если этот смысл вообще есть?

Что касается ее лично и смысла ее жизни в этом мире, то совершенно достаточно существования Сартра. К остальному можно относиться с равнодушной иронией; а если не получается, то от других людей только один эффект: они чертовски мешают.

В футляре

Вся ее предшествующая жизнь была определена нежеланием проявлять эмпатию к окружающим – если таковые вообще существуют, – и речь тут не о простой психологической особенности. В конце концов, вся конструкция новой философии, начиная с Рене Декарта, отягощена сомнениями в том, откуда замкнутый в своем собственном мышлении субъект может знать, что существуют другие мыслящие субъекты. Ведь невозможно забраться внутрь другого в буквальном смысле. Всё, что относится к сознанию других людей, – всего лишь умозаключения на основе личного опыта. Примерно в таком духе: «На его или на ее месте я бы думал, чувствовал, переживал так-то и так-то…» Казалось бы, Декарт в Размышлениях о первой философии (1641)[41] раз и навсегда показал, что подобные выводы могут быть ложными – или даже вовсе не иметь разумных оснований. Если ты достиг высот в искусстве философского скепсиса, то никто и ничто не сможет убедить тебя на примере поведения других людей, что это тоже думающие и чувствующие создания. Может быть, это автоматы, роботы без настоящей внутренней жизни. Вот слова, написанные французским философом в XVII веке: «я <…> всегда говорю по привычке, будто вижу из окна людей, переходящих улицу <…>, а между тем я вижу всего лишь шляпы и плащи, в которые с таким же успехом могут быть облачены автоматы»[42].

Едва ли не буквальное описание той установки, с которой Бовуар и Сартр, эта интеллектуально-симбиотическая парочка, садились за столики в кафе Руана, Гавра или Парижа. Окружающие не существуют для них как люди. Они вдвоем – единственные по-настоящему чувствующие существа. Остальное человечество – не более чем декорация для их мысленных построений. Увлекательная, но в конечном счете ограниченная позиция: Сартр и Бовуар это ясно чувствуют, ибо неизбежной расплатой за мнимую уникальность становится утрата непосредственности и полноты бытия[43].

Отсюда столь характерный для их возраста вопрос: как избежать этого увядания реальности, не допуская посягательств на неприкосновенную независимость своего сознания. Как можно выбраться из футляра собственной головы таким образом, чтобы мир других не начал что-то там диктовать? Как можно всерьез воспринимать мир и его требования, не удаляясь от него на ироническую дистанцию?

Волшебный эликсир

Как-то раз накануне Нового, 1933-го, года они пошли выпить с бывшим сокурсником Сартра Раймоном Ароном[20]. Арон ненадолго вернулся в Париж из Берлина, куда уехал на год по стипендии. Они встречаются в баре «Bec de Gaz» на Рю дю Монпарнас, и гость из-за рубежа знакомит их с новейшим течением в немецкой философии – феноменологией. Бовуар вспоминает:

…мы заказали там фирменный абрикосовый коктейль. Арон указал на свой стакан: «Видишь ли, дружок, если ты феноменолог, то можешь рассуждать об этом коктейле, и это философия!» Сартр чуть ли не побледнел от волнения; это было как раз то, к чему он стремился не один год: говорить о вещах, таких, с которыми он соприкасался, и чтобы это было философией. Арон заверил его, что феноменология в точности отвечает его стремлениям: преодолеть сопротивление идеализма и реализма, закрепить одновременно самостоятельность сознания и присутствие мира таким, каким он нам открывается.[44]

Итак, вот он – новый, третий путь в мышлении, ведущий в свободно интерпретируемую повседневность и позволяющий сохранять ртутную подвижность собственных мыслей, не отказываясь от прямого контакта с так называемой реальностью. Но что это за путь? Каковы его основные принципы?

Посвятив немало времени, несмотря на языковые сложности, интенсивному освоению первоисточника, Сартр и Бовуар убедились в том, что, действительно, еще до Первой мировой войны математик и философ Эдмунд Гуссерль, преподававший в Гёттингене и Фрайбурге, разработал новый подход к философскому исследованию. Выдвинув лозунг «Назад, к самим вещам», он призывал своих адептов к максимально точному, непосредственному и, прежде всего, беспристрастному описанию данности, доступной сознанию. Какими ему являют себя вещи?

Концентрацию на данном – близкая к медитации, она явилась ключевой для метода Гуссерля, – стремление ничего не прибавлять и ничего не игнорировать, философ назвал «редукцией». А главный вывод заключался для него в следующем: сознание, как бы оно ни было устроено и что бы оно собой ни представляло, всегда направлено на что-то! Мы чувствуем сладкий вкус ликера, нам не по себе от шума проезжающих мимо автомобилей, мы вспоминаем об отпуске в Испании, надеемся на хорошую погоду. В той степени, в которой наше сознание в принципе нами схватываемо, оно всегда является сознанием чего-то. Эту его имманентную направленность на предмет или действие Гуссерль называет «интенциональностью». И впрямь, абрикосового коктейля в центре Парижа достаточно, чтобы уяснить эту истину.

В тесной связи с первым базовым принципом сознания Гуссерль сформулировал и второй. Вследствие своей направленности (интенциональности) сознание непременно имеет дело с вещами, имманентно внешними по отношению к нему и отличными от него (ликер, автомобиль, пейзаж, погода). Для того чтобы быть самим собой, оно постоянно выходит за свои пределы, к другим и другому. Иными словами, сознанию присуще стремление превосходить самое себя, или, если использовать терминологию Гуссерля, «трансцендировать».

В общем, Арон всё верно объяснил своим собеседникам, продемонстрировав взрывной потенциал вновь изобретенного метода. Феноменология явилась способом совершенно по-новому понять собственное существование: ведь в мире Гуссерля сознание и не следует пассивно за вещами (реализм), и не является компасом, на который ориентируются вещи (идеализм). Реализм и идеализм тут неразрывно связаны, оставаясь самими собой. Мир не растворяется в сознании, а сознание не тонет в мире. Как в хорошем танце: каждый из партнеров сам по себе, но один без другого – ничто[45].

Стены

Об энтузиазме, вспыхнувшем в душе Сартра, красноречиво говорит то, что спустя полгода, летом 1933-го, он сам едет в Берлин, где, в течение года получая стипендию Французского института, изучает новую теорию в стране ее происхождения и на ее языке. С головой – в центр интеллектуальной бури, в новую реальность. Бовуар остается в Руане: осенью 1933 года она тоже активизирует свои философские изыскания. Берет уроки немецкого у одного из эмигрантов, читает Гуссерля в оригинале и активно обсуждает прочитанное с Сартром. В литературе она идет по стопам Вирджинии Вулф, экспериментируя с новыми формами повествования вроде «потока сознания», методологически близкими к феноменологии.

То есть произошли некоторые перемены, в том числе и в их отношениях. Прошло время абсолютного единения и диалогической интимности. Они теперь достаточно хорошо узнали друг друга – во всяком случае, по мнению Сартра. В соответствии с новыми философскими задачами, необходимо разделиться и в физическом смысле. Сартр делает первый ход: зимой, с оглядкой на их «пакт о доверии» 1929 года, он подробно рассказывает Бовуар о своих отношениях с женой другого стипендиата. Бовуар утверждает, что не испытывает никакой ревности, однако это достаточный повод, чтобы попросить в конце февраля у парижского психиатра больничный лист на две недели (причина – душевное истощение) и отправиться первым же поездом в холодный зимний Берлин. Там всё не так ужасно. Сартровская Лунная фрау, как они оба ее называют, не представляет угрозы. А Берлин и Германия стоили посещения. Даже в 1934 году.

Ее описания пребывания в Берлине представляют удивительный пример того, как легко философская наблюдательность может сочетаться с полной слепотой в отношении политических реалий. Особенно – если сравнить эти описания с репортажами Симоны Вейль, которые та всего полутора годами ранее привезла из того же Берлина.

В самом деле, в своих записях Бовуар едва касается бытовых нововведений, связанных с водворением Гитлера во власти. Вмести с Сартром они посещают дом Лейбница в Ганновере («очень красивый, с окнами, как дно бутылки»), Старый Город в Дрездене (городе, который показался ей «еще более некрасивым, чем Берлин») и гамбургскую улицу Репербан («где накрашенные, завитые девицы выставляют себя напоказ в окнах с дочиста вымытыми стеклами»)[46]. Их внимание сконцентрировано на архитектурных и кулинарных впечатлениях, на ночной жизни. Например:

Кантен повел нас в злачные заведения вокруг Александерплац. Меня позабавило одно объявление, висевшее на стене: Das Animieren von Damen ist verboten[21]. <…> Я пила пиво в огромных ресторанах быстрого обслуживания; один их них состоял из анфилады залов, где одновременно играли три оркестра. В одиннадцать часов утра все столики были заняты, взявшись за руки, люди раскачивались и пели. «Это Stimmung»[22], – объяснил мне Сартр.[47]

К лету, по возвращении в Руан, Stimmung Бовуар вновь скатывается в яму депрессии. Она не чувствует никакого освобождения, напротив, ее взгляд повсюду «натыкался на стены»[48]. Времена большого «мы», вслед за беззаботной юностью, уходят в прошлое. Она мало интересуется политикой и скучает на службе, в ее личной жизни разразился кризис, в литературной работе водворился застой, а единственное искреннее чувство в отношении социального окружения – это вялая «ненависть к буржуазному порядку». Когда ее Сверх-Я смотрит в зеркало, у него появляются только негативные мысли: «…ни мужа, ни детей, ни очага, никакого социального пространства и двадцать шесть лет: в этом возрасте хотелось бы чего-нибудь стоить»[49].

Пока Сартр в Берлине каждый день открывал для себя новый мир, она из-за монотонности будней чуть не утратила всякий вкус к жизни. Бовуар не просто одинока. Она одна. Вселенная будто решила посмеяться над ней: Бовуар жила в гостинице «Ларошфуко», преподавала в Лицее Жанны д’Арк, и всё это в городе, провинциальная теснота которого послужила Гюставу Флоберу живописной декорацией для самоубийства Эммы Бовари. Ничего похожего на тот нарратив и на ту реальность, о которых она мечтала. Ничего, кроме надежды на утешение философией.

Пишущая машинка

Весной 1934 года Великая депрессия добирается и до четы Рэнд. Фасад их дома в стиле луарского замка выглядит как прежде, но финансовые ресурсы этой пары молодых киноработников (он – актер, она – сценаристка) на исходе. Голливудская карьера Фрэнка О’Коннора[23] уже несколько лет стоит на месте. На данный момент главный успех высокого, смуглого, стройного и элегантного тридцатисемилетнего сына металлурга из Огайо – второстепенная роль в Кинг-Конге 2[24]. Айн Рэнд тоже вынуждена смотреть в пропасть между своими амбициями и фактическим признанием[50].

Впрочем, в ее случае это никак не связано с нехваткой силы воли:

С этого момента тебе нельзя думать о себе, ты будешь думать только о работе. Тебя больше нет. Ты – пишущая машинка. Тайна жизни заключается в том, чтобы быть чистой волей. Понять, чего ты хочешь, и сделать это! <…> А всё остальное – к черту.

«Только воля и контроль»[51], – клянется Рэнд в 1929 году в своем дневнике. Отныне – ни одной недели без прогресса в работе. Новеллы, эскизы сценариев – не более чем ступени, по которым она восходит, пробиваясь через чужой (пока что) язык, к более масштабным литературным жанрам. Драма, сценарий, роман.

Перед ней как авторкой стоит всё тот же центральный вопрос: каким образом художественное произведение, в котором решаются сложные философские проблемы, может привлечь интерес широкой аудитории. Уверенность в решаемости этой задачи она обрела еще в России, впитав ее «с молоком матери». Ведь романы Достоевского и Толстого – не что иное, как метафизические блокбастеры, глубокий подтекст которых заряжал энтузиазмом всю образованную публику. Или драмы Чехова. От нее же требуется реализовать это чудо в ХХ веке, предпочтительно – в сфере кино, главного искусства современности.

После семи лет в Голливуде она ясно представляет себе рецепт успеха: сюжет должен быть многослойным. Восемнадцатого мая 1934 года Рэнд пишет продюсеру Кеннету Макгоуэну[25]:

Необходимо, чтобы рассказанная история работала без всякой глубины – чтобы тот, кому нет дела до глубоких интеллектуальных и художественных ходов, не чувствовал себя перегруженным, – и одновременно чтобы тот, кому нужны именно они, находил более глубокие аспекты в том же самом материале.[52]

Например: любовный треугольник, в котором женщина, чтобы спасти или завоевать любимого мужчину, должна отдаться другому. Это достаточно увлекательно на уровне фабулы: нам интересно, что будет дальше. На другом уровне тот же материал позволяет нам глубже заглянуть в эмоциональную жизнь и терзания действующих лиц. На третьем, философском уровне история повествует об экзистентных противоречиях между «долгом» и «желанием», «жертвой» и «счастьем», между «средством» и «целью». «На первый взгляд, разумеется, странно, – уточняет Рэнд в том же письме, – <…> пытаться затрагивать в фильме философские темы. Но если философия дойдет до тех, кому это нужно, и при этом не будет мешать остальным <…>, почему бы и нет?»[53]

Рэнд четко осознает свою цель: философия для всех, на высочайшем уровне, реализованная в форме сценариев и романов с несомненным потенциалом стать бестселлерами! Вот что ей нужно. И она не успокоится, пока не добьется успеха.

Удушливость

Результаты ее борьбы не заставили себя долго ждать. В 1932 году сразу несколько киностудий проявили интерес к Красной пешке[26] – первому проработанному сценарию Рэнд. Его героиня – сколь обаятельная, столь и бесстрашная американка, попадающая на отдаленный остров, где держат заключенных Гулага. Целью ее визита является освобождение мужа, российского инженера, который стал жертвой чужой зависти к его выдающемуся таланту и собственной чрезмерной инициативности. План молодой женщины состоит в том, чтобы соблазнить начальника лагеря, войти к нему в доверие, а затем раскрыть ему глаза на безусловную ценность каждого человека, и в первую очередь – ее супруга.

Всё по рецепту Рэнд: классический любовный треугольник с философско-идеологическим акцентом на человеконенавистническом характере советской системы, а также на освободительной силе pursuit of happiness – стремления к счастью в его сугубо американском изводе. К моменту завершения сценария в 1932 году Рэнд работает также на полную ставку в отделе реквизита студии RKO. Четырнадцать часов примитивной логистики каждый день. Она пишет ночами и по воскресеньям[54].

И вот наконец Красную пешку за 700 долларов приобретает студия Universal, плюс еще 800 – за доработку окончательной версии. Сама Рэнд предпочла бы видеть сценарий в руках Metro-Goldwyn-Mayer. Марлен Дитрих, у которой контракт с MGM, пришла в восторг от материала, но ее тогдашний покровитель, режиссер Джозеф фон Штернберг, решительно отказался. За несколько месяцев до того у него провалился фильм как раз на русскую тему[55].